王鉴绘画艺术研讨

- 格式:docx

- 大小:37.56 KB

- 文档页数:5

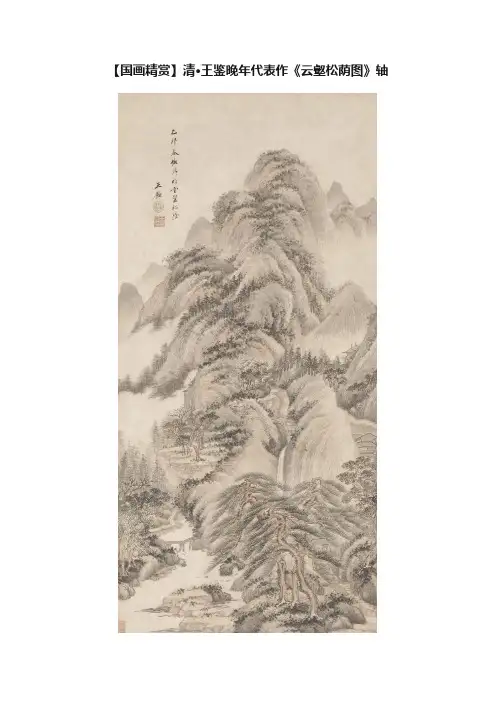

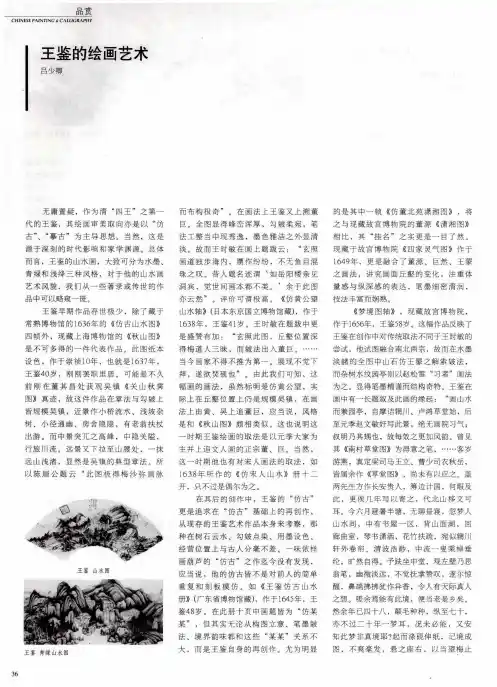

【国画精赏】清·王鉴晚年代表作《云壑松荫图》轴纸本设色 108.3x52.2cm 上海博物馆藏王鉴于古代大家的艺术有着深切的领悟,能把握各家在图式、丘壑、笔墨、意韵等方面的主要特征,加以提炼,形成规范化的形式外象和表现语言,达到不求形似、妙得神髓的境地。

如他在顺治十七年(1660)为穆如作《仿黄公望缩本册》中,分析元四家的艺术道:“元季大家皆宗董、巨,各有所得,自成一家。

梅道人得其势,王叔明得其厚,倪元镇得其韵,黄子久得其神。

然子久风格尤妙,真迹亦不易见,惟华亭董文敏及吾娄王奉常收藏,一一如天球拱璧,余何幸皆得纵观。

”他有幸观摩元四家的真迹,对四人传承董、巨画风而各得其精髓的艺术特征理解得十分精辟。

又如在康熙十年(1671)作《仿范宽董源山水轴》中题道:“范宽、董源皆北宋大家,故用笔相肖,范画浑厚,董画幽淡,各极其致,非南宋后所能梦见。

”王鉴一生中大部分作品都标上仿古人某件名迹,或仿某家某法,都能继承某家的图式,加以重新组合,构成典范式的图像;在笔墨方面,则提炼出规范性的技法元素,务求表现出名家富有特征的笔墨意韵。

而在具体形体上并不斤斤于细节形似,犹如他在顺治十七年(1660)所作《仿古山水册》中所说的:“仿古十帧,不求形似,聊免画家习气耳。

”王鉴在长期临仿古画并加以陶冶综合之后,逐渐形成了自己的笔墨个性,秦祖永在《桐阴论画》中评道:“沈雄古逸,皴染兼长。

”“工细之作,仍能纤不伤雅,绰有余妍。

虽青绿重色,而一种书卷之气,盎然笔墨间,洵为后学津梁。

”在清初他与王时敏并为画苑的领袖人物。

《云壑松阴图轴》(上海博物馆藏),作于康熙乙卯(1675),时年七十八岁。

此图布局转折多姿,皴法用披麻兼解索,细密灵活,而转向尖劲。

画法近王蒙之整饬缜密,然不及王之苍茫沉郁。

北京故宫博物院收藏有一幅清初王鉴的《梦境图》,纸本设色,纵162.8厘米,横68厘米,作于顺治丙申(1656年)。

这是王鉴一幅最著名的代表作。

图上有王鉴近五百余字长跋,历来是研究王鉴生平和绘画的重要参考资料。

在清初“四王”中,王鉴的文字史料最少,而且其中颇多疏谬。

南京艺术学院的李安源先生以《王鉴〈梦境图〉研究》论文获得艺术史博士学位,导师是黄惇教授。

该论文还被评为2011年江苏省优秀博士论文。

本届博士论文答辩委员会主席范景中教授对此论文也给予颇高的评价,并考虑将之列入中国美术学院出版社明年的出版计划中。

本论文分为四大章节:(一)王鉴的身世;(二)《梦境图》与王鉴的故园记忆;(三)《梦境图》与“辋川意象”;(四)《梦境图》与王鉴的画史观念。

另还附录有《王鉴作品年表》,收录王鉴各个时期的近三百五十件作品。

并有图片六十三幅。

作者在论文中阐述了自己的学术方法:第一章以考证为基础,廓清以往画史中关于王鉴身世(包括生卒年)等方面的诸多疑端。

第二、第三章从社会历史学角度考察王鉴在清初的相关经历与活动,从而了解或解读《梦境图》背后的特殊历史背景。

第四章立足于“图像志”角度,结合王鉴在《梦境图》题跋中所涉的前辈大师,考察这些历史人物赋予“辋川意象”的特殊意义。

所有不同的考察路径,旨指向于《梦境图》的生成语境的揭示,在方法与目标上互为依存,从而可以得出一个完整的图像学解释。

(95页)我在粗读此论文时,感觉作者是做到了,而且有些解释颇为精辟和独到。

在王鉴的生平考证方面,作者从诸多的史料中考定,王鉴是王世贞的曾孙,他的祖父是王士骐,父亲是王瑞庭。

王世贞家族到王鉴一代已经衰败,故王鉴的兄弟中有人出家为僧(沙门),有人沦为俳优(戏子),有人还卖身投靠清廷。

王鉴的出生年月为万历三十七年(已酉,1609),卒于康熙十六年(丁巳,1677),享年六十九岁。

而以往的史料说是“年八十卒”,实为误记。

王鉴生卒年的确定具有重要意义,也是本论文的重要学术“贡献”之一。

清“四王”绘画对当代绘画的影响作者:朱一赵来源:《西江文艺·下半月》2015年第06期【摘要】:王世敏、王鉴、王翚、王原祁四人,因其绘画在艺术思想上具有共同的“仿古”特点,因而被尊称为清初“四王”。

“仿古”这种画风得到了当时皇帝的推崇,“四王”画派被指定为当时画坛的“正宗”,得以雄踞于当代画坛百年,对后世的绘画产生了深远的影响。

“四王”绘画倡导南宗绘画风格,绘画内容以山水画为主,绘画风格呈现“中和”之美,平心静气,消除浮躁之感,涵养平和仁爱之心的特点。

因为“四王”绘画是当代绘画的先驱,所以本文将从“四王”绘画对当代绘画所产生的影响这一方面进行探析。

【关键词】:“四王”绘画;当代绘画;影响清初“四王”以王世敏、王鉴、王翚、王原祁为代表,他们之间还具有深厚的朋友、师生和祖孙亲缘关系,画风接近,又因其主要活动于江南地区,因而又被称为江左“四王”。

“四王”画派在明末清初,活跃于当时的画坛,对我国江南地区的画派产生了深远的影响。

“四王”画派以其独特的艺术风格,深受当时的清廷欣赏,在民间也深受文人喜爱。

“四王”山水画风延绵三百年之久,因而“四王”画派成为了我国明清以来最为重要的画家流派之一,成为当代画派的先驱。

20世纪以来,由于受到西方文化的冲突,中国的绘画遭受了前所未有的冲击,跌宕起伏,在坎坷与曲折中,“四王”绘画凭借其独特的艺术魅力,重新登陆了当代画坛,力挽狂澜,使当代画风返璞归真,弘扬了中华民族的优秀的山水绘画文明,使之能够沿着健康的绘画道路发展,具有深刻的现实意义。

一、“四王”绘画的时代背景“四王”绘画凭借其正统的历史地位在清廷画坛主盟二百余年,现代绘画史对“四王”的山水绘画风格及其绘画理念褒贬不一。

真正的不朽都是经过风雨的磨练,历史的洗涤,从争议中脱颖而出成为真正的永恒经典,“四王”绘画正是这样的写照。

(一)“四王”画派形成的历史背景清廷入主中原,儒学成为治国之具,为数十年惨烈地文化之争画上了圆满的句号。

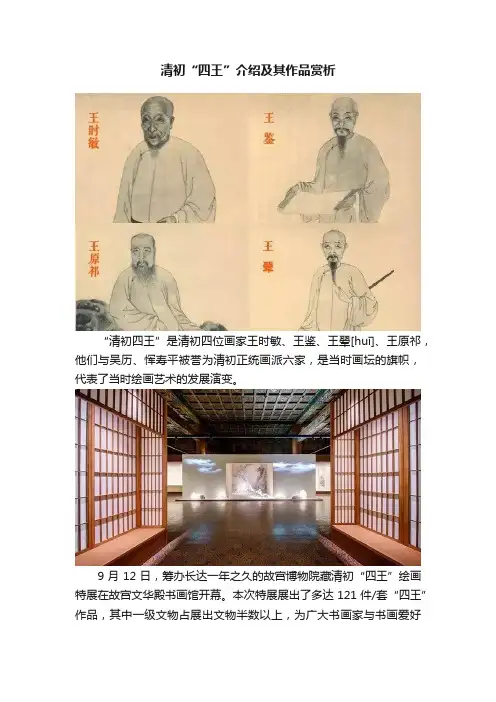

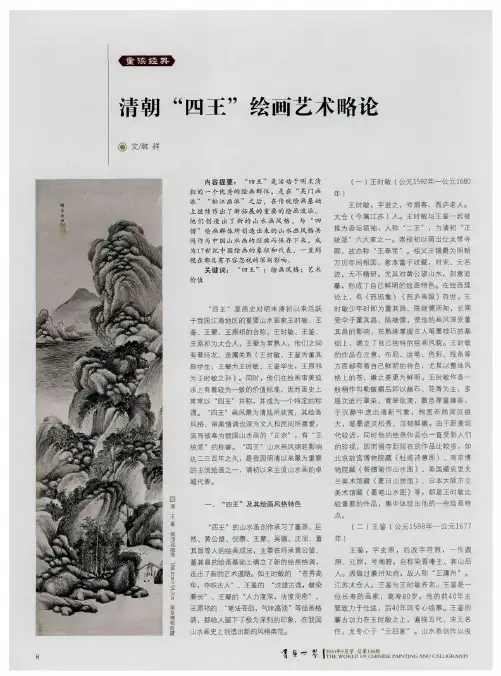

清初“四王”介绍及其作品赏析“清初四王”是清初四位画家王时敏、王鉴、王翚[huī]、王原祁,他们与吴历、恽寿平被誉为清初正统画派六家,是当时画坛的旗帜,代表了当时绘画艺术的发展演变。

9月12日,筹办长达一年之久的故宫博物院藏清初“四王”绘画特展在故宫文华殿书画馆开幕。

本次特展展出了多达121件/套“四王”作品,其中一级文物占展出文物半数以上,为广大书画家与书画爱好者们打开了一个了解清代山水绘画特色的窗口。

“四王”通过“仿古”总结历代绘画大师程式语言,形成了“集大成、开生面”的艺术风貌,引领了整个清代及近现代绘画艺术长达三百余年,被誉为“国朝正统”、“南宗正脉”。

下面我们就具体看看他们的生平和作品。

清初四王介绍及其作品1、王时敏(1592—1680)王时敏是四王中年龄最长,地位最高的“元老”人物。

▲王时敏仿古山水图册纸本墨笔1652年时年61岁王时敏是官三代,父亲早逝后,身为万历内阁首辅大臣的祖父将他抚养成人。

家里祖辈当官,衣食无忧,可能正是因为这种出身,让王时敏对功名并没多大欲望。

他更爱画画。

▲ 清王时敏松风叠嶂图绢本 42.3cmx80.3cm跟着喜爱传统文化的祖父,王时敏也成了“好古之人”。

而且就算学画,王时敏的资源也得天独厚。

董其昌亲自给他当家教,而且他家里收藏了好多名画,他天天看着李成这种传说级别的大神的真迹,摹古功力怎么可能不深?明亡后,他本可以当清朝的官,但还是选择了隐居,终日与绘画为伴,安贫乐道。

▲ 清王时敏山楼客话图纸本 52.4cmx116.3cm南宗画派在他的带领下,越来越大势。

他开创了娄东画派,成为“四王”里的大前辈。

后来皇帝也认为他们的仿古山水好,是“正统”,就这样,四王在画坛的影响力一直持续到今天。

2、王鉴(1598-1677)王鉴和比他大6岁的王时敏,人生经历很相似。

▲ 清王鉴远山岗恋绢本 151cmx66cm王鉴是官四代,他曾祖父是明代著名文人王世贞,因为家里收藏了好多名家真迹,所以他从小就喜欢画画,喜欢摹古。

王鉴的书画艺术及其作品鉴定

单国霖

【期刊名称】《紫禁城》

【年(卷),期】2004(000)002

【摘要】单国霖、单国强二先生,孪生兄弟,均为古书画研究员。

祖籍浙江绍兴,出生于上海市,同上小学、中学,1965年同时毕业于中央美术学院美术史系。

其后,单国霖先生奉职于上海博物馆,先后任书画部副主任、主任;单国强先生则分配至北京故宫博物院,先后任办公室、陈列部、宫廷部主任。

几十年来,兄弟二人一南一北,一直从事中国古代书画的史论研究和鉴定工作,以及相关的陈列、编撰等博物馆业务,几番共同出席美国、香港、北京、上海等海内外的国际书画学术研讨会。

二人均重点研究明清及近代书画史论,相互切磋,在学术上也形成诸多共识。

兄弟二人联手为本刊开专栏,共同品鉴中国书画,故取栏名为“二单论坛”。

【总页数】8页(P107-114)

【作者】单国霖

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】K879

【相关文献】

1.王鉴伟作品欣赏 [J], 王鉴伟;

2.王鉴绘画作品-王鉴艺术论 [J], 王鉴;

3.王鉴伟作品欣赏 [J], 王鉴伟;

4.从王鉴《仿古山水十开册页》成交价位看清初"四王"作品的艺术特色 [J], 黄沧粟

5.王鉴绘画作品 [J], 王鉴伟

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浅谈“四王”文人山水画的创新摘要:长期以来人们对“四王”绘画争议很大,他们被很多人视为泥古不化、因循守旧、缺乏个性和形式主义。

然而,如果我们站在客观的角度去评价“四王”的绘画。

其实,“四王”在本质上也是提倡创新的,他们并非是对前人的一味模仿,在继承中的创新也是显而易见的。

关键词:“四王”;创新;文人山水画中图分类号:j222 文献标识码:a文章编号:1005-5312(2012)14-0192-01“四王”是活跃于清初画坛的四位画家王时敏、王鉴、王翚和王原祁的合称,他们均擅长山水画,风格相近,艺术主张相仿、审美倾向趋同,都强调遵循师古的原则,特别推崇“元四家”,重视笔墨技巧。

他们在绘画题材内容、笔墨技巧、思想情趣等方面相近或相同,所以绘画史上常常把他们四人作为同一类型的绘画现象进行研究。

“四王”的绘画在现在虽然很有争议性,但他们并非是完全的泥古不化、因循守旧,他们的创新也是显而易见的。

在山水画创作过程中,王时敏主张作画要有自我风格,其画跋中曾引“文章最忌随人后,自成一家始逼真”来说明作画不该沿袭别人,而应自创。

他还盛赞学生王石谷师古变化莫测,重开生面。

王翚本人也在《清晖画跋》中说:“以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵,乃为大成”。

可见王石谷在对传统进行了综合性的学习借鉴后,再变为自家一体。

恽寿平也曾评价他“王石谷画凡数变”。

因为他曾亲见王石谷三临黄公望的《富春山居图》,到了第三次时说:“运笔时精神与古人相洽,略借粉本而洗发胸中灵气”;又说石谷师王蒙“沈思既久,暇日戏汇三图笔意于一帧,涤荡陈趋,发恽新意,洄翔放肆而山樵始无余蕴”。

“四王”摹古,并非唯求逼肖,而是主张仿其意而不仿其迹,仿其神而不仿其形。

王鉴仿古就循此原则,王时敏评王鉴《仿王蒙山水册》即云:“山樵画全师北苑,而以苍莽沈郁一变其格。

此图笔墨既己酷肖,设色更复奇古,当令叔明数百年后复开生面。

”王原祁评其祖父画时亦曰:“先奉常亲炙于华亭,于《陡壑密林》、《富春》长卷为子久作诸粉本中,探骊得珠,独开生面。

浅谈清初“四王”及其画风对后世的影响摘要:本文简单介绍了“清初四王”,并浅要分析了其各自的艺术风格,总结了“四王”画风的艺术特色及其形成原因,阐明了“四王”画风形成的历史必然性,并对“四王”画风的形成对后世的影响作了分析阐述。

关键词:“清初四王”;笔墨;摹古受明末董其昌等人的影响,清代画坛始终以文人画占绝对优势。

而清朝前期的山水画,直承董其昌的理论和实践。

沿袭董其昌的画风脉络,恪守古法,讲究笔墨韵致,形成了以“清初六家”为代表的画坛正宗,他们领导画坛,左右时风,尤其是“四王”在当时山水画中的垄断地位是难以动摇的。

一、“清初四王”各自生平及其艺术风格“四王”是指王时敏,王鉴,王翚,王原祁四位明末清初的山水画家。

他们的绘画有共同的艺术特征,即追求笔墨,注重摹古,因此被称为“清初四王”。

(一)苍润松秀王时敏。

“四王”中,以王时敏为首,这不仅因其成就高,影响大,年岁长,也因它与其他“三王”的特殊关系。

王鉴同于他是江苏太仓人,小他六岁,他视其为子侄行,两人相互切磋画艺,对清初画坛同有开启之功。

王原祁是王时敏的嫡孙,师法黄公望,后世推其三人为著名的“娄东派”代表人物。

王翚是江苏常熟人,与王时敏可谓是“大同乡”,更重要的是王翚的脱颖而出,极大的得力于王时敏,王鉴的指授,奖掖。

王时敏(1592—1680 年),字逊云,号烟客,晚号西庐老人,江苏太仓人。

明末以荫官至太常寺少卿,故亦称“王奉常”。

清军南下时他在太仓率众降清,从此隐居不仕,“优游笔墨,啸咏烟霞”。

工诗文,善书法,尤长八分于绘画,是清初的“画苑领袖”。

著有《西田集》、《西庐画跋》等。

王时敏出身在一个书香官宦家,遍摹宋元名迹,又特别醉心于黄公望。

王时敏对文人画内涵的领悟力深受董其昌,陈继儒赏识,在董其昌的指点和影响下,王时敏走上了临古,摹古,追求笔墨趣味的正统之路。

早年他的山水画精细淡雅,工整清秀,中后期特重笔法,用笔能虚而沉,即笔见墨,又善用积墨法,即墨见笔。

浅谈清初“四王"及其画风对后世的影响摘要:本文简单介绍了“清初四王”,并浅要分析了其各自的艺术风格,总结了“四王”画风的艺术特色及其形成原因,阐明了“四王”画风形成的历史必然性,并对“四王”画风的形成对后世的影响作了分析阐述。

关键词:“清初四王";笔墨;摹古受明末董其昌等人的影响,清代画坛始终以文人画占绝对优势。

而清朝前期的山水画,直承董其昌的理论和实践.沿袭董其昌的画风脉络,恪守古法,讲究笔墨韵致,形成了以“清初六家”为代表的画坛正宗,他们领导画坛,左右时风,尤其是“四王”在当时山水画中的垄断地位是难以动摇的。

一、“清初四王"各自生平及其艺术风格“四王"是指王时敏,王鉴,王翚,王原祁四位明末清初的山水画家。

他们的绘画有共同的艺术特征,即追求笔墨,注重摹古,因此被称为“清初四王”.(一)苍润松秀王时敏。

“四王"中,以王时敏为首,这不仅因其成就高,影响大,年岁长,也因它与其他“三王”的特殊关系。

王鉴同于他是江苏太仓人,小他六岁,他视其为子侄行,两人相互切磋画艺,对清初画坛同有开启之功。

王原祁是王时敏的嫡孙,师法黄公望,后世推其三人为著名的“娄东派"代表人物。

王翚是江苏常熟人,与王时敏可谓是“大同乡",更重要的是王翚的脱颖而出,极大的得力于王时敏,王鉴的指授,奖掖。

王时敏(1592-1680 年),字逊云,号烟客,晚号西庐老人,江苏太仓人。

明末以荫官至太常寺少卿,故亦称“王奉常”。

清军南下时他在太仓率众降清,从此隐居不仕,“优游笔墨,啸咏烟霞”。

工诗文,善书法,尤长八分于绘画,是清初的“画苑领袖".著有《西田集》、《西庐画跋》等。

王时敏出身在一个书香官宦家,遍摹宋元名迹,又特别醉心于黄公望。

王时敏对文人画内涵的领悟力深受董其昌,陈继儒赏识,在董其昌的指点和影响下,王时敏走上了临古,摹古,追求笔墨趣味的正统之路。

早年他的山水画精细淡雅,工整清秀,中后期特重笔法,用笔能虚而沉,即笔见墨,又善用积墨法,即墨见笔。

479 Study of art穿越时空的辋川意象 评李安源‘王鑑<梦境图>研究“叶康宁由范景中先生主编㊁中国美术学院出版社出版的 艺术史研究丛书 ,向来以优秀的学术品质蜚声史坛㊂今年新推出李安源先生的‘王鑑<梦境图>研究“更是其中的翘楚之作㊂近日热风吹雨,暑气逼人,正是江南一年一度的桑拿天,家居无事,读书以消永日,将李著通读一过,有一些观感,特笔记如下㊂一㊁旧格局与新理想自上世纪九十年代初, 清初四王(王时敏㊁王鑑㊁王翚㊁王原祁)绘画艺术国际研讨会 在上海举办以来, 四王 的画册多次重印,关于 四王 的研究论文也汗牛充栋, 四王 研究俨然成为中国艺术史研究中的显学㊂但是毋庸讳言,这些研究论著 多偏重于画家生平及作品风格的概述,并没有真正深入到画家的内心世界中去考量作品㊁画家与社会三者间的互动关系㊂ 1四王 研究的旧有模式是偏重宏观论述,而缺少微观的㊁从作品入手的个案研究㊂如何突破这一旧有的研究格局?李安源认为只有 研究 四王 作品中的经典案例,才能将画家的生平际遇与构成作品形式的逻辑因素相勾连,来重现作品背后的时代环境与宏观的画史生成语境㊂而被揭示出的历史场景,又是这一经典作品的生产土壤㊂ 中国艺术史中不乏巨迹杰作,但是可供结撰一部研究专著的作品不仅要经典,更需要暗藏一个丰富的隐语系统,以供研究者考据和诠释㊂文似看山不喜平㊂做学术研究和写侦探小说一样,必须具备引人入胜的考据点和解说点㊂能否找到这样一件作品其实也是对研究者学术素养的一种考量㊂李安源下过多少读书和读画的工夫?我们无从可知㊂我们只知道他最后把注意力聚焦到了王鑑的‘梦境图“上㊂‘梦境图“是王鑑最具代表性的作品之一,李安源发现这幅画不仅 凝聚 1 黄惇:‘<王鑑<梦境图>研究>序“,载李安源‘王鑑<梦境图>研究“,杭州:中国美术学院出版社,2013年3月㊂着特殊的时代情境与画家的人生际遇 ,而且 其 集古式 的画法与图式,体现了晚明至清画史风格流变的趋势及必然性㊂ 作为一个研究中国美术史的从业者,我能较为强烈的体会到李安源发现这幅经典画作时的兴奋㊂当然不止于兴奋了,他还树立了宏大的学术理想: 揭示‘梦境图“的图式生成语境与王鑑生平体阅之关系,进而延伸至对清初绘画生态的考察 , 走近这一时期的文人画家如 四王 辈 毫素深心 的创作生涯,以及时代赋予他们的心理轨迹㊂ 让我们细读这部书,看看他是如何践行这一学术目标的㊂二㊁微观考据与宏大主题作为清初最重要的画家之一,王鑑一直在中国美术史论著中占据着不可或缺的重要篇章㊂但是他的身世之谜却一直是王鑑研究的最大瓶颈㊂学界甚至连他的生卒年都没弄清楚㊂谈到生卒年,我想穿插一些相关的题外话㊂在中国传统学术研究中,对历史名人生卒年的探究由来已久,乾嘉朴学大师们的大力推动,更是让疑年研究汇聚成浩浩洪流,成为一门学问 疑年学㊂疑年学的名著也层出不穷,如钱大昕之‘疑年录“㊁陈援庵之‘释氏疑年录“㊁汪世清之‘艺苑疑年丛谈“等㊂在李安源发表相关研究论文之前,关于王鑑的生年,学界皆持万历二十年戊戌(1598)生的观点,相沿已久,遂成定论㊂但在作于顺治十三年丙申(1656)的‘梦境图“题跋中,王鑑却说 余年已四十八 ,由此推溯王鑑的生年,得出的结果是万历三十七年已酉(1609),比通行的观点晚了十一年㊂从这段题跋出发,李安源又找到了若干条旁证,推倒了原有的错误陈见㊂他的这一新见与美国波士顿大学艺术史系白谦慎教授和中国美术学院章晖博士的考证结论不谋而合,可谓凿凿有据的不刊之论㊂在该书第一章‘弇山后人:王鑑的身世“这一部分里,李安源不仅解决了Array王鑑的生年问题,而且对王鑑的家世㊁出仕与罢官㊁晚景与心境进行了多维的考证和观察㊂这些工作如他自己所言 不仅是对画家身世问题的廓清,同时亦为探察‘梦境图“深层内涵及清初画史生态,提供了重要的史料依据㊂ 细致入微的考据是李著的亮点之一,更难能可贵的是李安源自始至终都不沉浸于解决琐碎的问题,而是让微观层面的讨论服务于宏观的主题,即加深读者对‘梦境图“的内涵认识和生成这一典型画作的典型语境的理解㊂让微观的考证服务于更为宏大的学术目标也是史学研究的优秀传统之一㊂481 Study of art比如陈寅恪曾经撰文考证狐臭与胡臭的关系,可千万别对这个小题目嗤之以鼻,他的目的是用以证明 中古华夏民族曾杂有一部分之西胡血统㊂ 1 我们所引以为荣的大唐盛世不就是一个胡气冲天的王朝吗一勺水亦有深处,一片石亦有曲处,芥子虽小可见大千世界㊂三㊁新方法的运用:心态史和图像学所谓心态史,顾名思义就是研究一定时代的群体心理表现㊂可以肯定李安源受过心态史学的影响,他在该书的绪论部分就引用了‘蒙塔尤“作者勒华拉杜里的一段话来说明发掘微观史料的价值㊂而‘蒙塔尤“恰恰是心态史的奠基之作㊂通过阅读‘蒙塔尤“㊁‘国王神迹“等心态史名著,我们可以发现他们有三个主要特点:一是历史心态的群体性特征;二是史料范围的极可能扩充;三是论证方式偏爱叙事㊂这三个特点在李著的第二章‘耆旧梦魇:<梦境图>与王鑑的故园记忆“中表现的十分鲜明㊂在将王鑑的生平际遇与构成‘梦境图“形式的逻辑因素相勾连的时候,作者明显感觉到一个问题:史料不足徵㊂在清军进驻江南的过程中,在家国横遭劫难之时,在生死攸关的板荡之际,王鑑 前朝的廉州太守,晚明文坛巨子王世贞的曾孙 置身何处?又是如何应对这一历史困境的?这么重要的问题,却 因史料所限 ,成为无据可揭的历史谜团㊂这不能不令读者感到遗憾和失落,但作者却在山重水复之时为我们找到了另外一条路径: 不过当我们回到清初太仓文化圈的历史语境中,亦未尝不可作一考察㊂ 通过考察与王鑑有相同或相似际遇的江南绅衿(如王时敏㊁钱谦益㊁吴伟业㊁冒襄等),李安源开始了剥蕉至心的心理分析㊂有了这些分析,‘梦境图“的图式生成语境与王鑑的生平体阅之关系也就一目了然了㊂这幅‘梦境图“还有哪些可供探究的隐语呢?在接下来的第三章‘毫素深心:<梦境图>与辋川意象“的前四节,李安源立足于图像志层面,对中国绘画史上的 辋川图式 进行了系统的梳理,并描述了 辋川意象 在画史上的特殊内涵㊂在第五节则是将 辋川意象 与‘梦境图“相勾连,从而进入到图像学解释层面的论述㊂由于潘诺夫斯基的推动,图像学在第二次世界大战之后成为西方艺术 1 陈寅恪:‘狐臭与胡臭“,载氏著‘寒柳堂集“,北京:三联书店,2001年版,第157页㊂史研究的主要方法论之一㊂为了探寻艺术品的 内在 意义,图像学不再将艺术品视为一个孤立的存在,而是把它看成一种历史环境的产物㊂以研究‘梦境图“为例,李安源所要回答的是王鑑为什么要将传统的 辋川图式 与 草堂图式 融合到‘梦境图“里?以这个问题为起点,还可以引发许多相关的追问㊂而回答这些问题不仅需要艺术史的知识,更需要用到文化史㊁思想史㊁社会史的相关研究成果㊂需要特别指出的是:图像学作为一种方法论被译介到中国历时很短,大部分经典著述在国内还难得一见,运用图像学方法行之有效的研究中国艺术史更是一个崭新的课题㊂在这个层面上,我认为李安源的‘王鑑<梦境图>研究“既是一个有益的尝试,又是一个成功的案例㊂四㊁回归本体与以诗证史近年来艺术史学的发展出现了一个让人担忧的现象,就是研究的内容越来越关注知识而忽视技巧㊂艺术史与其他社会科学的界限也越来越模糊㊂一方面,艺术史受考古学和历史学的影响越来越大,艺术史家几乎等同于 研究艺术的考古学家,或研究图像的历史学家 ㊂ 1 而另一方面,人类学取向则使艺术史越来越变得有点儿像思想史或文化史,对于艺术作品作民族志的,诸如风俗㊁仪式㊁心理的研究,使艺术史渐渐离开 虚 越来越远,倒是离 实 越来越近,褪去了它 艺术 的那一面,剩下的是 历史 的这一面㊂ 2 人们已经习惯了没有艺术的艺术史和不懂艺术的艺术史家㊂读李著的第四章‘太仓计划:<梦境图>与王鑑的画史观念“,我感觉异乎寻常的振奋,因为我读出了李安源为艺术史回归艺术本体所做的努力㊂艺术史不仅是历史更是艺术,理解和诠释历史中的艺术现象离不开对艺术的深入理解㊂据我所知,李安源是一位有多重身份的艺术史学者㊂在负笈南京之前,艺术创作一直是他的主业㊂在南京艺术学院攻读硕士和博士学位期间,他又活跃在艺术批评的最前沿㊂对历史和现实中的艺术现象,他不仅比一般人多几分敏感,而且也更能抱了解之同情㊂所以,他对仿作与复古的论述,处处闪烁着思想的光华㊂读这一章时,我想起黄惇先生的一段12 李凇:‘代序:研究艺术的考古学家或研究图像的历史学家“,载‘长安艺术与宗教文明“,北京:中华书局,2002年,第1页㊂葛兆光:‘思想史家眼中之艺术史“,载‘清华大学学报“(哲学社会科学版),2006年第5期㊂483 Study of art话: 艺术史这个学科还有一个特点:你的研究必须面对艺术品,因而除了一般人文学科的知识之外,你必须懂艺术㊂ 1我注意到李著的参考文献中有陈寅恪的‘<桃花源记>旁证“,所以他对义宁陈氏 以诗证史 的路子应该是熟悉的㊂ 以诗证史 就是以诗词等文学作品为史料来证史说史㊂ 以诗证史 虽非滥觞于陈寅恪,但他的‘元白诗笺证稿“却堪称 以诗证史 的典范㊂陈氏有言: 中国诗虽短,却包括时间㊁人事㊁地理三点㊂中国诗既有此三特点,故与历史发生关系㊂把所有分散的诗集合在一起,于时代人物之关系,地域之所在,按照一个观点去研究,连贯起来可以有以下的作用:说明一个时代之关系;纠正一件事之发生及经过;可以补充和纠正历史记载之不足㊂ 2从这本书来看,李安源对 以诗证史 也是情有所钟㊂在第一章的第五节‘王鑑的晚景与心境“㊁第二章第三节‘丧乱遣怀“㊁第三章第六节‘<北山移文>:一个文学典故的解读“,以及尾语‘寻找桃花源“中,以诗为主的文学作品就成为解读王鑑生活状态和心理活动的主要史料㊂可以说, 以诗证史 增加了李著的趣味性和可读性,让一部艰深的研究性论著一下子鲜活起来㊂当然诗无达诂,亦无直解,对诗句的解读也往往见仁见智, 以诗证史 很容易陷入学术上的 三岔口 ㊂钱钟书不是对陈寅恪的‘<桃花源记>旁证“和‘元白诗笺证稿“都有微词吗?五㊁白璧微瑕金无足赤,这本书也留有一些遗憾㊂不知道是作者的疏略还是编辑的失误,书中竟然有多幅插图重复出现㊂如图五(第8页)和图六(第9页)都是收藏于日本圣福寺的唐摹本‘辋川图“,而第7页提到的收藏于台北故宫博物院的宋摹本‘辋川图“却一直等到第103页才出现,由此可知图六本应该是那幅宋摹本的㊂这个错误虽小,却让第7页那段比较‘辋川图“唐宋摹本的文字无所依凭了㊂再看图八(第10页)和图九(第11页),又是一处完全应该避免的重复㊂再看看图四(第5页)㊁图七(第9页)㊁图十一(第12页),也完全没有在同一章节中出现三次的必要㊂ 1 2 黄惇:‘书法史研究杂谈“,载氏著‘风来堂集“,北京:荣宝斋出版社,2010年,第543页㊂蔡鸿生:‘金明馆教泽的遗响“,载‘广东社会科学“,2005年第3期㊂编校的粗心还体现在有几处字句未能及时修正㊂如第6页第6行 令人一看即知时为夏日景致㊂ 应改为 令人一看即知为夏日景致 或者 令人一看即知时为夏日 ㊂第174页第2段首句 明晚时期 应改为 晚明时期 ㊂此外,还有一些引文说明不够详细㊂如第38页所引王鑑题在‘山中茅屋图“上五言律诗原作者是吴伟业,载‘吴梅村集“卷十三,诗题为‘宿徐元叹落木庵“㊂再如第188页所引王鑑的题画诗: 曲水板桥细路分,一重树色一重云㊂老夫趁得枝藤健,又向溪南寻隐君㊂ 原作者也并非王鑑,在‘石渠宝笈“第八卷著录有沈周‘溪南访隐图“,这首诗就题于画幅之上㊂这两首题在王鑑画作上的诗,对我们了解画家的心迹固然是不可忽视的史料㊂但作者如在文中或注释中有所交代似乎更为妥当,因为读者很可能会误以为它们是王鑑的原创㊂对于一本20万字的学术专著而言,这些瑕疵显然是微不足道的㊂然而春秋责备贤者,所以我提出这些,以表明对作者和他的著作有更高的期待㊂六㊁结语我认为一部有价值的艺术史著作必须具备三个要素,其一是好的选题㊂何谓好选题好选题必须具备 三点 :节骨点㊁考据点㊁兴趣点㊂节骨点要求选题必须是该领域的关键问题,解决了它,一连串的问题都可以找到答案;考据点要求选题必须建立在扎实的考证上,而不是天马行空的从概念到概念;兴趣点要求选题能引发研究者和读者的兴趣㊂对研究者而言,是探究的兴趣;对读者而言,是阅读的兴趣㊂其二是必须从多个视角进行论述㊂多视角的论述不仅要求研究者掌握充足的史料,还要求他具备广博的学术视野㊂其三是论文的语言要典雅优美㊂正所谓 言而无文,行之不远㊂ 只要研究者的语言修为到家,无论语言怎样流美,都不会因文害意的㊂‘王鑑<梦境图>研究“恰恰具备了上述三个要素,所以我郑重的把它推荐给大家,希望每Array一位读者都能从中获益㊂(作者单位:浙江大学艺术学院博士后) (编辑附言:本文原载‘读书“2013年第10期,原文注释省略,本刊发表征求作者意见予以补上㊂‘王鑑<梦境图>研究“一书,为南京艺术学院艺术学研究所青年教师李安源的博士论文,指导教师:黄惇,特此说明)。

王诜书画鉴藏研究引言王诜,一位颇具影响力的书画鉴藏家,他的鉴藏活动和理论为书画艺术界做出了巨大贡献。

本文将通过分析王诜的书画鉴藏实践与理论,探讨其背后的文化内涵与价值。

阐述王诜的书画鉴藏活动1、鉴藏背景王诜,生活于北宋时期,这是一个文化繁荣、艺术活跃的时期。

王诜出身于一个显赫的家族,具有良好的文化素养和艺术背景,这为他开展书画鉴藏活动提供了得天独厚的条件。

2、收集书画作品王诜热衷于收集书画作品,他的收藏品既包括历代名家的手迹,也涵盖了当时民间画家的优秀作品。

为了丰富自己的收藏,他不仅斥巨资购买,还通过交换、捐赠等方式获取。

这些书画作品既反映了当时的社会生活,也凝聚了王诜深厚的情感。

3、鉴藏及影响在鉴藏方面,王诜具备敏锐的眼光和深厚的艺术修养。

他对收集到的作品进行认真研究,鉴别其真伪,评定其价值。

他的鉴藏活动对当时及后世产生了深远影响,一方面为我们保留了大量珍贵的艺术瑰宝,另一方面也为后来的书画鉴藏家提供了宝贵的经验和借鉴。

介绍王诜的书画鉴藏理论1、鉴藏标准与评价方法王诜在鉴藏过程中,提出了“真、善、美”的评价标准。

他认为,“真”是指作品的真实性,即是否为原作者的真迹;"善"是指作品的艺术性,即是否具有独特的艺术价值和审美意义;"美"则是指作品的完整性,即是否保存完好、无明显破损。

这一理论对后来的书画鉴藏家产生了深远影响。

2、书画鉴藏的发展观王诜认为,书画鉴藏应随着时代的进步不断发展。

他强调要对新的书画作品保持开放的心态,积极发现和挖掘新的优秀作品。

同时,他还主张要对传统书画作品进行深入研究,以深化对艺术的理解和鉴赏能力。

这种发展观在当时及后世都产生了积极的影响。

总结王诜的书画鉴藏研究无疑是中国传统艺术文化中的重要一环。

通过他的鉴藏活动和理论,我们得以一窥中国传统书画艺术的魅力与价值。

他对艺术的热爱和对文化传承的责任感,为后世留下了一份宝贵的文化遗产。

王诜的“真、善、美”评价标准和他对书画鉴藏的发展观,至今仍然具有重要的指导意义。

清初六家的艺术特色

清初六家(包括王时敏、王鉴、王原祁、王翚、吴历和恽寿平)的艺术特色如下:

1. 王时敏:他继承董其昌的艺术主张,尊重黄公望等元四家的传统画法,笔墨含蓄,苍润松秀,浑厚清逸。

他开创了山水画的“娄东派”。

2. 王鉴:他早期得到董其昌的亲自传授,一生专注于摹古,继续揣摩董源、巨然、吴镇、黄公望等诸多前辈大家的笔意,仿古吸收并转化古人的笔墨结构,形成了自己丰富的山水画语言。

3. 王翚:他师从王时敏、王鉴,但所画山水不拘于一家,广采博揽,集唐宋以来诸家之大成,熔南北画派为一炉。

他创造出一种华滋浑厚、气势勃发的山水画风格。

4. 吴历:他早期曾跟王鉴学画,同时做王时敏的学生。

他的山水画基本从元四家黄公望入手,用笔沉着谨严,善用重墨,积墨,山石富有立体感,风格浑朴厚润。

5. 恽寿平:他的花鸟画作品多写生,人称“写生正派”,更以徐崇嗣为宗,兼取各家之长,极大的发展了没骨画。

他作画喜欢用干笔湿笔并用,而且多以细笔皴擦,画面效果比较繁密。

总的来说,清初六家的艺术特色是集古人之大成,是占

据画坛时间最长的画派,被统治阶级视为正统。

他们都是具有较高艺术成就的画家,对清代绘画的发展做出了重要贡献。

20本文所谓太仓“三王”,是指明末清初生活在江苏太仓的王时敏、王原祁祖孙二人及其族亲王鉴这三位清朝著名画家。

他们在清初山水名家“四王”中占据其三,同时也是“娄东画派”的始创者及核心代表人物。

太仓古称娄江,它位于太湖东去入海三条江流之一的娄江东畔。

300多年前,这里诞生了一个在中国美术史上颇具争议却又无法绕开的绘画流派。

这就是因地而得名,由当地从事山水画创作的王姓族人及其师友结成的绘画流派,史称“娄东派”,也叫“太仓派”。

娄东画派追求笔墨,注重摹古,师承“元四家”黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇,汲取明董其昌墨法,崇尚五代董源、北宋巨然的画学理念,尊宋元笔法为最高标准,尤在摹古上下足了功夫。

其“师古不泥、中得心源”的精妙笔墨,恬淡平和、远离尘俗的审美意境,深得皇室推重,也为朝野所共赏。

因而,有清以来被尊为画坛“正统”,长期左右着画界风气。

此后,娄东画派的艺术价值与社会价值,历经300年间的臧否褒贬,到了近现代几乎被历史潮流所湮没,却在1980年代以后,在视野更加开阔的中国画坛重新得到客观的评价与重视。

而探求个中缘由,对于辨析和承继中国山水画的笔墨传统,无疑具有重要意义。

一、以古为徒:“三王”效法先贤的理性自觉在王时敏、王原祁、王鉴生活的年代,五代宋元的笔墨风范已成传统山水画的主脉,临仿摹画五代宋元作品蔚成画坛风尚。

北宋郭煕曾说:“大人达士,不局一家,必兼并览,广义博考,以使我自成一家。

”娄东画派的“开山之人”王时敏深得此要。

他阅历丰富,精于赏鉴,把仿古作为学习绘画的必经之路,是在对古法有了深刻分析与认知之后做出的抉择。

他笃信“岂有舍古法而独创者乎”(董其昌语),主张摹古是“画道正脉”,将“师古”作为立身之本,终生不辍其功。

年少时,王时敏曾获明末一代宗师董其昌亲授,并对元代山水大师黄公望刻意追摹。

他承继弘扬董其昌的画学思想,遍摹五代宋元以来诸家名作,在借鉴古人立意、布局、运笔、色彩、线条等方面“登峰 造极”。

论“娄东派”王鉴的绘画艺术摘要:本文从人生经历、身世、社会背景、时代变迁等角度探讨清初“四王”之一王鉴的绘画艺术,也借此讨论作为“正统派”绘画代表的“四王”在时代变迁过程中的价值取向和绘画观念。

关键词:清初;王鉴;绘画中图分类号:j603 文献标识码:a中国绘画发展到清代,出现了“分宗立派”的局面。

如果说唐代开始出现明晰的画科分类,到了宋代趋于成熟,明代则开始绘画流派呈现,如浙派、吴门画派等,地域特点也渐渐显现在绘画中。

到了清代,这一趋势更加明显,毫无疑问,在清初画坛占统治地位的无疑是清初“四王”。

清初“四王”是清朝初期受清王朝扶持的绘画团体,为画坛的正统派。

以山水画为主,“摹古”为其绘画宗旨,直接或间接受到晚明董其昌“南北宗”绘画思想的影响,也受到五代董源、“元四家”等人的影响。

王鉴且与董其昌、王时敏等同为“画中九友”,董其昌作为“华亭派”代表,也鉴于其政治和文化身份,在晚明影响很大,正如时人朱谋《画史绘要》所评价董其昌绘画为本朝第一。

尤其是董其昌提出的“南北宗论”,倡导南宗画风,影响了其后几百年绘画的发展。

清初“四王”作为一个绘画群体,他们四人之间的关系或亲属,或朋友,或师生。

他们的绘画技法娴熟,摹古功力深厚,但整体绘画风格缺乏生气,程式化画风比较明显;但作为画坛正统派代表,其艺术地位和影响是不言而喻的。

大明崇祯六年(公元1633年),江苏太仓人王鉴高中举人,也许他与很多晚明文人一样,没有因为仕途畅通而意气风发。

1635年王鉴出任廉州(今广西合浦)知府未及三年,便辞官归家,在老家山园旧地西隅筑“染香庵”(董其昌为其画室题“染香”二字,后王鉴以“染香庵主”为号)潜心学艺作画。

也就在王鉴中举人后十年,大明崇祯皇帝在京城煤山上吊自殁,大清顺治皇帝接管了统治中国277年之久的大明王朝(1368-1644年)。

王鉴的命运和很多大明遗臣一样,在书画雅集中找到了人生的归位和价值旨向。

“四王”之一的王鉴(1598-1677年),早年字玄照,在清代文字狱盛行的年代,避康熙皇帝玄烨名讳改字元照、符照等,号湘碧、香庵主。

“四王”是指清代王时敏、王鉴、王翚和王原祁四位画家。

这四位画家处于清代画坛的正统地位,并对由清代至民国时期的绘画产生了深远影响,但同时又在20世纪初的新文化运动中受到了猛烈的抨击。

“四王”之所以合而称之,是因为这四位画家具有相同的艺术渊源、相似的绘画趣味,且传承有序、脉络清晰,所以后人往往把他们视为一个完整的画派。

中国传统绘画美学在“四王”这里以更加完备的汇总态势呈现出来。

一、王时敏的绘画美学王时敏(1592—1680),号烟客、西庐老人等,江苏太仓人。

王时敏少年时期曾受到董其昌的亲自启教。

他在“四王”中年岁最长,因此无论在绘画上,还是在思想上,王时敏都起着一种先导的作用。

以下我们主要围绕他提出的两个命题来展开探究。

第一个命题:“罗古人于尺幅,萃众美于笔下。

”这一命题是对董其昌“集其大成”格言的复述,但是对于“四王”而言,这种复述却包含了更为丰富而特定的思想内涵和审美取向。

王时敏提出这一命题时有一个重要的背景,这就是当时的画坛“追逐时好,鲜知古学”。

他说:近世攻画者如林,莫不人推白眉,自夸巨手,然多追逐时好,鲜知古学,即有知而慕之者……岂能于历代诸名迹尽入其阃奥。

(《题王石谷画》)应当说,“罗古人于尺幅,萃众美于笔下”之命题乃是一个理想化指标。

在王时敏心目中,除了他本身(他自称“于董巨,三赵,元四家无所不仿”[1]),只有王鉴和王翚最符合这一指摘 要 清代“四王”中,王时敏提出“罗古人于尺幅,萃众美于笔下”“笔端灵秀之气,必自胎骨中带来”两个美学命题;王鉴对“笔端灵气于梦寐中仿佛见之”“形影无定法,真假无滞趣”两个命题有独特的美学见解;王翚对“用笔有拔山扛鼎之力”“不放一分力量而力量具足”和“设色淡雅不纤丽”“画中设色之法与用墨无异”两个美学命题进行了深入考察;王原祁论“有真山水,可以见真笔墨”“仿古借境”“龙脉”和“气势”,观点独到。

这从几个重要方面反映了“四王”的绘画美学思想。

关键词 清代;四王;山水画;绘画美学清代“四王”绘画思想论稿樊 波[1]俞丰编著:《四王山水画论辑注》,上海辞书出版社,2017年版,第31页。

王鉴绘画艺术研讨中国绘画发展到清代,出现了“分宗立派”的局面。

如果说唐代开始出现明晰的画科分类,到了宋代趋于成熟,明代则开始绘画流派表现,如浙派、吴门画派等,地域特点也逐步显现在绘画中。

到了清代,这个趋势更加明显,毫无疑问,在清初画坛占统治地位的无疑是清初“四王”。

清初“四王”是清朝初期受清王朝扶持的绘画团体,为画坛的正统派。

以山水画为主,“摹古”为其绘画宗旨,直接或间接受到晚明董其昌“南北宗”绘画思想的影响,也受到五代董源、“元四家”等人的影响。

王鉴且与董其昌、王时敏等同为“画中九友”,董其昌作为“华亭派”代表,也鉴于其政治和文化身份,在晚明影响很大,正如时人朱谋《画史绘要》所评价董其昌绘画为本朝第一。

尤其是董其昌提出的“南北宗论”,倡导南宗画风,影响了其后几百年绘画的发展。

清初“四王”作为一个绘画群体,他们四人之间的关系或亲属,或朋友,或师生。

他们的绘画技法娴熟,摹古功力深厚,但整体绘画风格缺乏生气,程式化画风比较明显;但作为画坛正统派代表,其艺术地位和影响是不言而喻的。

大明崇祯六年(公元1633年),江苏太仓人王鉴高中举人,也许他与很多晚明文人一样,没有因为仕途畅通而意气风发。

1635年王鉴出任廉州(今广西合浦)知府未及三年,便辞官归家,在老家山园旧地西隅筑“染香庵”(董其昌为其画室题“染香”二字,后王鉴以“染香庵主”为号)潜心学艺作画。

也就在王鉴中举人后十年,大明崇祯皇帝在京城煤山上吊自殁,大清顺治皇帝接管了统治中国277年之久的大明王朝(1368-1644年)。

王鉴的命运和很多大明遗臣一样,在书画雅集中找到了人生的归位和价值旨向。

“四王”之一的王鉴(1598-1677年),早年字玄照,在清代文字狱盛行的年代,避康熙皇帝玄烨名讳改字元照、符照等,号湘碧、香庵主。

王鉴与王时敏、王原祁同为太仓人,在画风上很像其叔叔王时敏,王鉴出身名门书香之家,祖父为明代大学者王世贞。

王世贞(1526-1590年)为晚明著名文学家、史学家,官至南京刑部尚书,家中富藏图书。

自称平生所购《周易》、《礼经》、《毛诗》、《左传》、《史记》、《唐书》等著述过3000卷,全为宋本精椠。

王鉴自然受到良好家学的影响,得以遍览临摹家中所藏宋元以来的圣贤书画名迹。

自幼便显露出绘画才能。

其画作《临北苑潇湘图》中便有同乡人“娄东十子”之一王瑞国次子王曜升(1668年前后在世)的题记,说王鉴(绮岁)少年即可点染绘事。

晚清文学家顾云臣(1830-1899年)也说“:湘碧先生幼喜绘事。

”王鉴的绘画艺术受董其昌影响很大,并亲自得到董其昌传授。

在董其昌身上,我们能看到他沉醉在古人的山水笔墨之美中,尽情徜徉。

董其昌过度模仿前人绘画的观点也自然影响了崇拜他的“四王”。

在王鉴的话语中,我们能够看到这样的表述:“董文敏常谓余曰,学画惟多仿古人,使心手相熟,便能名世。

每思此言,信足启发后进。

”王鉴也最推崇董其昌,他在辛亥夏日所画《山水》题记中对董其昌大加赞赏,他一方面对吴门画家文徵明、沈周赞赏有加,并言其不足;另一方面则扬董其昌之长,也为自己树立绘画价值观和艺术取向。

中国绘画在千年的传承中,有其自身的自律传统,师承关系梳理了中国绘画清晰的文脉。

作为“正统派”的王鉴,艺术趣味在晚明便已经形成,入清以后归隐的生活方式便更加惬意。

王鉴的山水画艺术自幼受到良好的熏染,其祖父王世贞便是传统复古思潮的领袖人物。

生活在一群复古、摹古思潮盛行的人群周围,很难特立独行。

传统山水画的经典图式如北宋董源、巨然,元代王蒙、黄公望等人的影响逐渐在王鉴心中成型。

清代绘画理论家张庚《国朝画徵录》中称他精通画理,特善于摹古,尤其对五代董源、巨然山水画有很深的精研,从神韵到笔法,均有很深的理解和造诣。

在王鉴的作品中我们能够看到诸多摹古、仿古的痕迹,如《青绿山水图》(纸本,纵23厘米,横198.7厘米),王鉴在此卷左上自题,言及他曾在董其昌家中见到赵文敏《鹊华秋色图》,并谈到自家收藏有黄子久《浮岚远岫图》,两幅画皆设青绿色。

但不知这两幅画现在在何处。

此卷是仿元初书画家赵孟、元季黄公望两家的青绿设色画法。

画中山形圆润流转、线条细嫩以及山石的长披麻皴法、树叶的点簇画法等,很明显仿自黄公望笔法和意境。

又如,《梦境图》(纸本、水墨,纵220厘米,横65厘米),该作有“元四家”之一王蒙之境。

取名“梦境”,显然是作者艺术取向的一种价值思考,也是人生现实的一种观照。

画面描述的景致是王鉴避暑时“白日做梦”的情形。

一池湖水,浩渺烟波,树木丛生,错落有致,依山傍水处有一亭。

翠竹掩映,芭蕉林立,书舍清幽,高士作思考状。

湖面上小舟轻泛,折桥卧波,一派悠闲和惬意之境。

画中长跋提到王维、赵文敏、书画鉴藏、谈到生活细节、谈到梦中所见水并见董其昌笔意等,看似如梦如幻的杂乱,实则是王鉴复古艺术思想和艺术趣味的反观。

从当前的传世作品中,我们能领略到王鉴绘画艺术总体的风格特点———“秀润”。

王鉴的山水画表现出水墨绘画和设色两类面貌,设色又见青绿山水和浅绛山水。

其水墨山水画风墨色浓郁,画风清润,雄浑有力。

从诸多水墨山水作品能够看出,山坡、石头等画法主要取法黄公望,点苔画法学吴镇,墨法主要吸取倪瓒画法。

又如,《九峰读书图轴》(纸本,墨笔,纵142厘米,横57厘米,)作于己丑(1649)年,是王鉴中年成熟时期(58岁)水墨风格的代表性作品。

左上方有作者自己的题记,大意是王叔明《九峰读书图》曾为虞山钱宗伯收藏,他有时借阅此画,今根据其笔意仿画。

此作亦有“元四家”黄公望和倪云林画法,用笔浑厚,墨色沉郁,意境空灵豁达,朗朗读书声跃然纸上,正如秦祖永《桐荫论画》中所说的那样,一种书卷气盎然纸墨间!再如,《仿宋元山水册》(纵55.2厘米,横35.2厘米,纸本),其中六开为设色,六开为水墨。

分别临倪云林、梅道人、黄子久、陈惟允、董北苑、巨然、赵千里、王蒙、董其昌等。

虽为仿古之作,但技法娴熟,笔精墨妙,为难得的上乘仿古水墨和设色之作。

从设色山水看,王鉴的青绿山水主要取法元代画坛领袖人物浙江吴兴人赵孟(1254-1322年),又综合“吴门画派”的沈周、文徵明等人的画法,再吸收董源、巨然、王蒙、黄公望、董其昌等人的画法,杂糅一身,又能体现各自的传古面貌。

王曾在王鉴《仿赵文敏九夏松风图》上题记,说他的老师王鉴,笔墨精妙,此作设色幽秀,神韵超澹,不但得赵孟面神韵,又兼得北宋高贤之味。

《仿三赵山水图》,则是将北宋画家赵令穰、南宋画家赵伯驹、元代画家赵孟三家笔法合而融之。

山石采用解索皴、披麻皴,先勾皴,再点染。

重染和轻染分阴阳两面画法,空间感、立体感很强。

枝叶采用圆点、横点、介点、鱼子点等多种表现方法。

这种糅合多家技法的绘画作品,正体现了王鉴“以古为尊、守卫传统”的艺术理想。

《仿叔明长松仙馆图》轴(纸本,纵138.2厘米,横54.5厘米。

)是王鉴晚年难得的浅绛山水代表作品。

根据他的题记我们知道此图是仿王叔明(即王蒙)长松仙馆图而画,是王鉴为诗人、戏曲家尤侗(1618-1704年)寿辰所作,二人为好友,图中绘青松,遒劲挺拔,寓意长寿健康。

中有仙馆可居,绿树掩映,环绕四周,可游可走。

此作师法王蒙笔法和意境,在山石、树干、房屋、山坡脚处等略染赭石,层次丰富,有节奏韵律感。

山峰气势盎然,雄浑峻凸,符合“寿意”。

但恬淡的画风让我们自然将视野回望到“元四家”身上。

王鉴的《夏日山居图》轴(绢本设色,纵149.1厘米,横85.5厘米),画面烟云氤氲,丛山峻岭挺拔突兀,用笔虚实富有变化,主次分明有序,一气呵成。

林木、回廊、庭院,井井有条。

文人隐士或居室中、或游走,或立思、或纳凉闲聊,是作者内心生活图景的写照。

但显然梅道人(元四家之一吴镇)的渔隐思想在王鉴画中也得到了很好的写照。

王鉴的绘画思想多体现在他的《染香庵画跋》中。

王鉴认为绘画“虽工未为上乘”,强调“画家应妙形影无定法,真假无滞趣”,追求绘画的“神品”之境。

王鉴特别强调师古,“画之有董、巨,如书之有钟、王,舍此为外道”,学习古人,主要是学其神韵。

他还认为王时敏学大痴一派“深得三昧”,在“元四大家”中,虽然师承董源、巨然,并各有所得,而惟独只有黄子久(黄公望)独得其神。

王时敏对王鉴的绘画影响很大,主要表现在早年,叔侄关系本身就增添了一种更深的亲情。

到了中年以后,随着画法日益成熟,便开始走向更遥远的传统,追慕宋元成熟和经典的画风,从而形成自己的画法体系。

与他叔叔王时敏相比较来说,王鉴没有拘泥于某家之法,而是有更广阔的绘画视野,他们之间只相隔6岁,在当时绘画界的影响力都很大。

以王鉴等为代表的“四王”绘画,在清初画坛犹如一面旗帜,他们共同的艺术基础是接受了明末画坛领军人物董其昌“南北宗论”的艺术思想,这个思想甚至影响了后来整个“娄东派”和“虞山派”的绘画走向。

以王时敏、王鉴、王原祁等为代表的“娄东派”(或称“太仓派”),之所以能在清初画坛成为正统派的代表,一方面,与大清康熙皇帝对明末董其昌绘画观点的接受;另一方面,也与他们自身追求的“文人趣味”的艺术理想有很大关系。

这其中,虽然王鉴没有直接出仕清朝政府,但王原祁和王直接服务于清廷的行为,大大提升了他们绘画的影响力。

毫无疑问,在“四王”画派的统一体中,王鉴的贡献也比较大,是他直接发掘并培养了后来成为“虞山派”绘画领袖人物的王石谷(即王)。

同为“四王”画派,虽然他们在艺术主张上都推崇复古,但还是有不同的艺术侧重点。

年龄最长的王时敏,就极力主张恢复古法,反对自出新意,在其《西庐画跋》中就谈到古法渐湮,对自出新意者颇有微词。

王鉴虽然也一贯秉承董其昌的摹古之路,但他能临仿古代大家的笔情画意,既能仿古吸收又能转化古人笔墨结构,形成自己的绘画语言和精神面貌。

王鉴学古人“神韵”的理念便是值得我们学习的。

作为王时敏和王鉴两人共同的弟子王,则“以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵,乃为大成”作为自己的艺术理想,并与王原祁对峙,另立“虞山派”。

王原祁不但继承董其昌及王时敏之学,又受清代最高统治者之宠。

致力山水画,领袖群伦。

王时敏则很客观地评价说,其孙王原祁绘画神形俱得,并将他与元季四家之一黄公望和董其昌相提并论。

以王鉴等为代表的“四王”绘画,在清代初期受宠于清廷,成为正统派绘画的代表。

但也正是因为这种尊贵的地位和他们“陈陈相因”的复古传统,随着时代的改变和人文观点的变革,必然遭受“革新派”的挑战,这也是他们在清朝近300年绘画舞台上逐步落幕的重要原因。

在“四王”占据“正统”绘画舞台的同时,江南的“四僧”画家———苦瓜和尚、八大山人、髡残、渐江也在实行着自身的个性艺术探索。

正是他们共同在清代初期画坛的表演,从而丰富了中国绘画史的内涵和意趣;也为我们今天在回望艺术传统和艺术创作时提供了很好的参鉴。

王鉴绘画艺术研讨。