怀疑主义难题的摩尔式解答

- 格式:ppt

- 大小:83.50 KB

- 文档页数:29

2016年12月第34卷第6期太原理工大学学报(社会科学版)Journal of Taiyuan University of Technology(Social Science Edition)Dec. 2016Vol. 34 No.6浅析维特根斯坦对“怀疑”的思考党亚峰(北京师范大学哲学学院,北京100875)摘要:维特根斯坦《论确实性》意在对怀疑论的怀疑作一种批判性的分析,指出怀疑的意义问题是需要首先讨论的问题。

在分析关于怀疑的意义问题的基础上,维特根斯坦进一步揭示出怀疑本身乃是属于人自身的一种理解,怀疑的前提是理解的“确定性”,而对由怀疑产生的不确定问题的讨论则旨在提醒人们注意,其实质是理解自身中所包含的不确定方面的问题。

关键词:怀疑;理解;确定性;不确定;维特根斯坦中图分类号:B521文献标识码:A一、怀疑论的误区怀疑论在西方哲学发展的历程中几乎是与哲学 自身的发展史同步的,可以说哲学史发展的每一阶 段都有怀疑论者的身影。

比如,古希腊罗马时期,苏 格拉底对以普罗泰戈拉为代表的智者的批判,皮浪 哲学对伊壁鸠鲁学派和斯多葛学派的批判;中世纪 时,有唯名论和唯实论之间的论争;到了近代,改变 了哲学发展方向的笛卡尔哲学,也是建立在一种“怀 疑一切”的评判标准之下的[1]17_25。

综观哲学史,怀 疑论像是哲学的叛逆者一样,总是给哲学的安定造 成危机,但也同时促进了哲学自身的发展。

然而,无 论是怀疑论者还是反怀疑论者,都承认怀疑的合理 性,却没能对怀疑本身的意义问题提出思考。

站在 怀疑论的角度看,没有什么不能怀疑,没有什么免遭 怀疑,一切皆可怀疑。

站在反怀疑论的一面,力图证 明的也不过是怀疑论所怀疑的对象确定无疑,不应 该被怀疑。

摩尔作为现代西方哲学的新实在论的代表,主 张以常识的确定性来对抗怀疑论者和唯心主义者对 外在世界的存在的怀疑。

维特根斯坦《论确定性》探 讨的主题就是从摩尔对怀疑论的反驳切入的。

高中化学解题方法归纳(难点19~24)难点19 平衡结果求取值通常是由起始数据求平衡结果,反其道则难度增加,若由平衡结果求取值范围,则更难。

●难点磁场请试做下列题目,然后自我界定学习本篇是否需要。

若273 K下,某容器容积为10.0 L,容器内存在如下平衡:+4SO24SO3+N22NO各物质起始量分别是:NO2:2.0 mol、SO2:a mol、SO3:4.0 mol、N2:1.2 mol;平衡时容器内气体的总物质的量8.0 mol。

只要a的取值合理,按上列数值投料平衡就不会发生移动,此时a为。

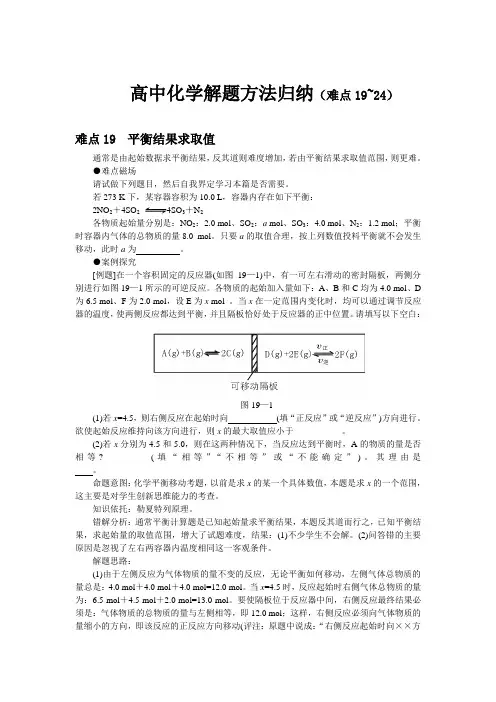

●案例探究[例题]在一个容积固定的反应器(如图19—1)中,有一可左右滑动的密封隔板,两侧分别进行如图19—1所示的可逆反应。

各物质的起始加入量如下:A、B和C均为4.0 mol、D 为6.5 mol、F为2.0 mol,设E为x mol 。

当x在一定范围内变化时,均可以通过调节反应器的温度,使两侧反应都达到平衡,并且隔板恰好处于反应器的正中位置。

请填写以下空白:图19—1(1)若x=4.5,则右侧反应在起始时向(填“正反应”或“逆反应”)方向进行。

欲使起始反应维持向该方向进行,则x的最大取值应小于___________。

(2)若x分别为4.5和5.0,则在这两种情况下,当反应达到平衡时,A的物质的量是否相等?___________(填“相等”“不相等”或“不能确定”)。

其理由是。

命题意图:化学平衡移动考题,以前是求x的某一个具体数值,本题是求x的一个范围,这主要是对学生创新思维能力的考查。

知识依托:勒夏特列原理。

错解分析:通常平衡计算题是已知起始量求平衡结果,本题反其道而行之,已知平衡结果,求起始量的取值范围,增大了试题难度,结果:(1)不少学生不会解。

(2)问答错的主要原因是忽视了左右两容器内温度相同这一客观条件。

解题思路:(1)由于左侧反应为气体物质的量不变的反应,无论平衡如何移动,左侧气体总物质的量总是:4.0 mol+4.0 mol+4.0 mol=12.0 mol。

希尔伯特23个问题及解决情况1900年希尔伯特应邀参加巴黎国际数学家大会并在会上作了题为《数学问题》重要演讲。

在这具有历史意义的演讲中,首先他提出许多重要的思想:正如人类的每一项事业都追求着确定的目标一样,数学研究也需要自己的问题。

正是通过这些问题的解决,研究者锻炼其钢铁意志,发现新观点,达到更为广阔的自由的境界。

希尔伯特特别强调重大问题在数学发展中的作用,他指出:“如果我们想对最近的将来数学知识可能的发展有一个概念,那就必须回顾一下当今科学提出的,希望在将来能够解决的问题。

” 同时又指出:“某类问题对于一般数学进程的深远意义以及它们在研究者个人的工作中所起的重要作用是不可否认的。

只要一门科学分支能提出大量的问题,它就充满生命力,而问题缺乏则预示着独立发展的衰亡或中止。

”他阐述了重大问题所具有的特点,好的问题应具有以下三个特征:清晰性和易懂性;虽困难但又给人以希望;意义深远。

同时他分析了研究数学问题时常会遇到的困难及克服困难的一些方法。

就是在这次会议上他提出了在新世纪里数学家应努力去解决的23个问题,即著名的“希尔伯特23个问题”。

编号问题推动发展的领域解决的情况1 连续统假设公理化集合论1963年,Paul J.Cohen 在下述意义下证明了第一个问题是不可解的。

即连续统假设的真伪不可能在Zermelo_Fraenkel公理系统内判定。

2 算术公理的相容性数学基础希尔伯特证明算术公理的相容性的设想,后来发展为系统的Hilbert计划(“元数学”或“证明论”)但1931年歌德尔的“不完备定理”指出了用“元数学”证明算术公理的相容性之不可能。

数学的相容性问题至今未解决。

3 两等高等底的四面体体积之相等几何基础这问题很快(1900)即由希尔伯特的学生M.Dehn给出了肯定的解答。

4 直线作为两点间最短距离问题几何基础这一问题提得过于一般。

希尔伯特之后,许多数学家致力于构造和探索各种特殊的度量几何,在研究第四问题上取得很大进展,但问题并未完全解决。

高中化学解题方法估算法高中化学解题方法估算就是不算,估算法是通过推理、猜测得出答案的一种方法。

例题:在100 mL 0.10 mol·L-1的AgNO3(aq)中,加入100 mL 溶有2.08 g BaCl2的溶液,A.最终得到白色沉淀和无色溶液B.最终得到的白色沉淀是等物质的量的两种化合物的混合物C.混合过程中,逸出无色气体D.在最终得到的溶液中,c(Cu2+)=0.01 mol·L-1解析:本题有以下两种解法。

方法1(计算法):n(Ag+)=0.100 L*0.10 mol·L-1=0.010 moln(Ba2+)=n(BaCl2)==0.0100 moln(Cl-)=2n(BaCl2)=0.0200 mol=0.0100 mol首先Cl-与Ag+发生反应生成白色AgCl沉淀:Ag++Cl-mol 0.010 mol 0.010 mol反应后剩余Cl-:0.0200 mol-0.010 mol=0.010 mol。

其次Ba2+与SO发生反应生成白色BaSO4沉淀:mol 0.010 mol 0.010 mol生成BaSO4 0.010 mol。

反应后溶液中含Cu2+,其浓度为:与备选项对照,可知答案。

方法2(估算法):最后Cu2+留在溶液中,溶液浅蓝色,A项不可选。

由CuSO4·5H2O的质量是3位有效数字,及溶液的体积也是3位有效数字可推知c(Cu2+)应为3位有效数字,D项不可选。

由于溶液混合时,只发生Ag+与Cl-、Ba2+与SO关系式法关系式法是根据化学方程式计算的巧用,其解题的核心思想是化学反应中质量守恒,各反应物与生成物之间存在着最基本的比例(数量)关系。

例题:某种H2和CO的混合气体,其密度为相同条件下再通入过量O2,最后容器中固体质量增加了()D.6.4g[解析]固体增加的质量即为H2的质量。

固体增加的质量即为CO的质量。

所以,最后容器中固体质量增加了3.2g,应选A。

2018高考化学最有效的解题方法难点2 .估算法估算就是不算,估算法是通过推理、猜测得出答案的一种方法。

●难点磁场 不要计算,请推测下列题目的答案,然后自我界定学习本篇是否需要。

甲、乙两种化合物都只含X 、Y 两种元素,甲、乙中 X 元素的百分含量分别为 30.4% 和 25.9%。

若已知甲的分子式是 XY 2,则乙的分子式只可能是( )[:A.XYB.X 2YC.X 2Y 3D.X 2Y 5 ●案例探究[例题]在 100 mL 0.10 mol ·L -1的 AgNO 3(aq) 中,加入 100 mL 溶有 2.08 g BaCl 2 的溶液,再加入 100mL 溶有 2.50 g CuSO 4·5H 2O 的溶液,充分反应。

下列说法中正确的是A.最终得到白色沉淀和无色溶液B.最终得到的白色沉淀是等物质的量的两种化合物的混合物[:C.混合过程中,逸出无色气体D.在最终得到的溶液中,c(Cu 2+) = 0.01 mol ·L -1知识依托:Ba 2+ 与 SO -24、Ag + 与 Cl - 的反应及过量计算。

错解分析:数字运算失误。

解题思路:本题有以下两种解法。

方法1(计算法):n(Ag +) = 0.100 L ×0.10 mol ·L -1 = 0.010 moln(Ba 2+) = n (BaCl 2) =1-mol g 208g 08.2⋅= 0.0100 mol n(Cl -) = 2n(BaCl 2) = 0.0200 mol[:n(SO -24) = n(CuSO 4·5H 2O) =1-mol g 250g 50.2⋅= 0.0100 mol[: 首先 Cl - 与 Ag + 发生反应生成白色 AgCl 沉淀:Ag + + Cl - ==== AgCl ↓0.010 mol 0.010 mol 0.010 mol反应后剩余 Cl -:0.0200 mol -0.010 mol = 0.010 mol 。

专题9·整体思维、逆向思维、转化法化学问题的解决与思维方法的正确运用有着密切的关系,运用科学的思维方法来分析有关化学问题,可以明辨概念,生华基本理论,在解题中能独辟蹊径,化繁为简,化难为易,进而达到准确、快速解答之目的。

下面例谈化学解题中的一些常用思维技巧。

一、整体思维整体思维,就是对一些化学问题不纠缠细枝末节,纵观全局,从整体上析题,以达到迅速找到解题切人点、简化解题的目的。

例1、将1.92g Cu 投入到一定量的浓 HNO3 中,Cu 完全溶解,生成的气体越来越浅,共收集到标准状况下672mL气体。

将盛此气体的容器倒扣在水中,求通入多少毫升标准状况下的氧气可使容器中充满液体。

解析:按一般解法解此题较为复杂。

如果抛开细节,注意到它们间的反应都是氧化还原反应,把氧化剂和还原剂得失电子相等作为整体考虑,则可化繁为简。

浓 HNO3 将Cu氧化后自身被还原为低价氮的氧化物,而低价氮的氧化物又恰好被通入的氧气氧化,最后变成 HNO3 ,相当于在整个过程中HNO3的化合价未变,即 1 .92 g Cu相当于被通入的氧气氧化。

由电子得失守恒知1.92g64g/mol×2 =V(O2)22.4L/mol×4 解之,V(O2 )=0.336L 即通入336mLO2即可。

例2、某种由K2S和Al2S3组成的混合物中,这两种组分的物质的量之比为3:2,则含32g硫元素的这种混合物的质量是()A.64g B.94g C.70g D.140g解析:由K2S和Al2S3的物质的量之比为3:2,可将它们看作一个整体,其化学式为K6Al4S9。

得K6Al4S9~~~~9S 6309×32X 32g用此方法,答案很快就出来了,为70g。

答案:C例3、有5.1g镁,铝合金,投入500ml 2mol/L 盐酸溶液中,金属完全溶解后,再加入4 mol/L NaOH 溶液,若要达到最大量的沉淀物质,加入的NaOH溶液的体积为多少?()A.300 ml B.250 ml C.200 ml D.100 ml解析:物质之间的转化为Mg HCl Mg2+ NaOH Mg(OH)2→ Al3+→ Al(OH)3Al H+ Cl- NaCl从反应的整体来观察,原溶液里的Cl- 和加入的Na+都不参加反应,最终生成NaCl,即,n (HCl)=n(NaOH) V(NaOH)= n(HCl)/ c(NaOH)=2×0.5/4=250ml答案:B例4、浅绿色的Fe(NO3)2溶液中,存在如下平衡:Fe2++2 H2O ⇌ Fe(OH)2+2H+若在此溶液中加入盐酸后,溶液的颜色将变,其原因是。

讲究策略巧妙解题1. “虚拟”策略帮大忙虚拟法就是先进行假设,然后进行校正或者论证,最终得出正确结论的一种思维方法。

虚拟策略应用广泛,可以虚拟“等值”或“不变量”,可以虚拟“组成”或“组分”,可以虚拟“结构”或“位置”或“过程”。

其目的是将复杂的过程或者关系合理化、简单化。

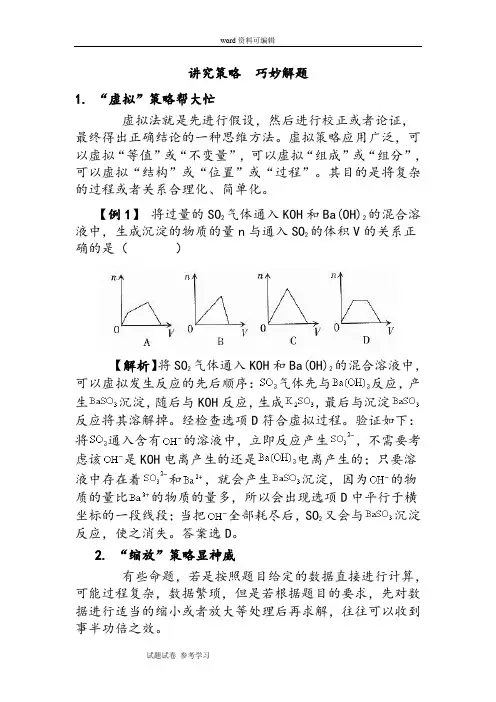

【例1】将过量的SO2气体通入KOH和Ba(OH)2的混合溶液中,生成沉淀的物质的量n与通入SO2的体积V的关系正确的是()【解析】将SO2气体通入KOH和Ba(OH)2的混合溶液中,可以虚拟发生反应的先后顺序:气体先与反应,产生沉淀,随后与KOH反应,生成,最后与沉淀反应将其溶解掉。

经检查选项D符合虚拟过程。

验证如下:将通入含有的溶液中,立即反应产生,不需要考虑该是KOH电离产生的还是电离产生的;只要溶液中存在着和,就会产生沉淀,因为的物质的量比的物质的量多,所以会出现选项D中平行于横坐标的一段线段;当把全部耗尽后,SO2又会与沉淀反应,使之消失。

答案选D。

2. “缩放”策略显神威有些命题,若是按照题目给定的数据直接进行计算,可能过程复杂,数据繁琐,但是若根据题目的要求,先对数据进行适当的缩小或者放大等处理后再求解,往往可以收到事半功倍之效。

【例2】0.2mol金属镁分别在足量的氧气、二氧化碳、氮气()中完全燃烧,生成固体的质量依次为W1、W2、W3,下列关系式中正确的是()A. BC. D.【解析】题目中告诉的金属镁是0.2mol,数据不是整数,我们可以将其扩大为2mol。

根据反应的三个方程式:、、,2mol金属镁在氧气中燃烧后增重32g,在CO2中燃烧后增重44g,在氮气中燃烧后增重18.67g,显然。

答案选B。

3. “转换”策略建奇功转换策略源于辩证思维,事物都是普遍联系的,一般中存在着特殊,特殊中也反映着一般。

有些命题若从一般情况考虑很难得出结论,此时不妨将问题转换到特殊的情形上加以审视,通过特殊看一般,结论常常跃然而出。

高中化学计算解题的基本思维方式详解在化学的学习中,学生需要注意化学的计算题,下面店铺的小编将为大家带来高中化学的计算题的解题的思维介绍,希望能够帮助到大家。

高中化学计算解题的基本思维方式化学计算题千变万化,千差万别,解法不一. 解题虽然没有一成不变的方式方法,却应建立解题的基本思维方式. 题示信息+基础知识+逻辑思维+心理素质,就是这样一种思维方式. 它强调解题应按一定的基本步骤进行,其中最不可缺少的4个步骤是:1?认真阅读,挖掘题示信息认真审题,明确条件和要求,挖掘题示和信息,弄清要解决的问题. 有些关键题示往往成为解题的突破口.2?灵活组合,运用基础知识弄清题意后,在明确化学涵义的基础上,需选择、调用贮存在自己脑中的基础知识块,使之分解、迁移、转换、重组. 化学基础知识的融会贯通、组合运用是解决化学问题的基础.3?充分思维,形成解题思路融入思考,运用化学知识,找出已知项与未知项在量方面的内在联系;找出突破口,并抓准解题的关键环节;广开思路,使隐蔽的关系项变明显,最终形成正确的解题思路,并灵活选择适合的方法将题解出.4?调整心态,提高心理素质一旦形成解题答案后,有些学生或因盲目冲动、或因焦虑程度过高、或因"暗示"干扰等等,忽视了对解题过程的监控和答案合理性验算,这些都与学生的心理因素有关. 尤其是化学计算,需要逐步认识和消除心理性失误造成对解题成绩的影响,才可能考出最佳水平. 以上4个步骤是解题思维的四个基本步骤. 从某种意义上讲,它也是一种能力,反映了解决化学问题的基本能力要求,所以我们有时称"题示信息+基础知识+逻辑思维+心理素质"为解题的能力公式.示例(2002年春季高考题)三聚氰酸C3N3(OH)3可用于消除汽车尾气中的氮氧化物(如NO2). 当加热至一定温度时,它发生如下分解:C3N3(OH)3=3HNCO.(1)写出HNCO和NO2反应的化学方程式. 分别指明化合物中哪种元素被氧化,哪种元素被还原,标出电子转移的方向和数目.(2)若按上述反应式进行反应,试计算吸收1.0kgNO2所消耗的三聚氰酸的质量.解析 (1)步骤:写出HNCO和NO2反应方程式?配平?确定化合价变化?确定N、C、O、H化合价?确定HNCO的结构式(H-NCO),问题得解. (审题、挖掘题示信息) (2)分析反应:H+→+CO2+H2O,反应前后H、O、N化合价不变,根据化合价升降数相等,配平. 根据氧化还原反应概念形成另一答题点. (基础知识) (3)根据共价化合物化合价概念,可从结构式判断HNCO中各元素的化合价. 反应中元素化合价升高(或降低)数=元素原子失去(或得到)电子数. 由配平的方程式确定计算关系式:C3N3(OH)3~3HNCO~9/4NO2. (逻辑思维) (4)检索审题:知识、方法、计算是否有疏漏,答案的合理性(如得、失电子数是否相等,有效数据取舍等,解题规范性等). (心理素质) HNCO中的氮元素被氧化,NO2中的氮元素被还原. (2)1.2kg.高考化学知识点计算训练1?以微观的质子数、中子数、电子数、质量数、核外电子数、阴、阳离子的电荷数、原子序数为主的有关原子结构的计算. 2?判断氧化产物、还原产物的价态,以反应过程中原子守恒为主的有关化合价计算. 3?以物质的量、质量、气体体积、微观粒子数为主的有关阿伏加德罗常数的计算. 4?以多角度、多综合为主的有关化学反应速率及化学平衡的计算. 5?以物质的量浓度、pH、H+浓度、粒子浓度为主的有关电解质溶液的计算. 6?有关溶解度、溶液中溶质的质量分数、物质的量浓度相互关系的计算. 7?以确定有机物分子组成为主的计算. 8?以处理图表数据、定量实验结果等为主的应用性计算.题型训练例释 ?1? 今有0.1mol·L-1Na2SO4溶液300 mL,0.1mol·L-1MgSO4溶液200mL和0.1mol·L-1A12(SO4)3溶液100mL,这三种溶液中硫酸根离子浓度之比是( ).A? 1∶1∶1 B? 3∶2∶1 C? 3∶2∶3 D? 1∶1∶3 (浓度的计算及思维的敏捷性测试.答:D2? 6.4g铜与过量的硝酸(8mol/L 60mL)充分反应后,硝酸的还原产物有NO、NO2,反应后溶液中所含H+为nmol,此时溶液中所含NO3-的物质的量为( ).A? 0.28mol B? 0.31mol C? (n+0.2)mol D? (n+0.4)mol (化学方程式计算、守恒法运用. 答:C. )3? 在一固定容积的密闭容器中,充入2molA和1molB发生如下反应:2A(g)+B(g)?xC(g),达到平衡后,C的体积分数为W%;若维持容器体积和温度不变以0.6molA、0.3molB和1.4molC为起始物质,达到平衡后,C的体积分数也为W%,则x的值为( ). A? 4 B? 3 C? 2 D? 1 (等效平衡计算、思维多向性等.答:B、C. )4? C8H18经多步裂化,最后完全转化为C4H8、C3H6、C2H6、C2H4、CH4五种气体的混合物. 该混合物的平均相对分子质量可能是( ). A? 28 B? 30 C? 38 D? 40 (平均相对分子质量计算、守恒法和极端假设法运用等. 答:B、C. )5? 如图1表示金属X,Y以及它们的合金Z分别与足量盐酸反应时产生氢气量的情况,其中横坐标表示消耗金属的物质的量,纵坐标表示产生氢气的体积(标准状况). 下列有关Z的组成判断正确的是( ). A? n(Na)∶n(Fe)=2∶1 B? n(Mg)∶n(K)=1∶2 C? n(Na)∶n(Al)=1∶3 D? n(K)∶n(Al)=1∶1 气体摩尔体积计算、图像计算,平均值法和十字交叉法运用等.答:D.以高考Ⅱ卷为基准的利用数学工具解决化学问题的化学计算思想方法训练近几年高考化学试题Ⅱ卷中的化学计算试题,要求考生将题目中各种信息转变成数学条件,边计算边讨论足量、适量、过量、不过量等各种边界条件,利用不等式、不定方程、几何定理、数轴、图像等数学工具,灵活机智地将化学问题抽象成为数学问题,或者是将隐含的信息变为数学的边界条件,以解决化学问题. 高考化学试题中计算题使用的数学思想主要有函数思想、分类讨论思想、数形结合思想等.1?函数思想:就是用运动、变化的观点去分析和处理化学问题中定量与变量之间的相依关系,建立数学模型,解决化学问题.2?分类讨论思想:按照一定的标准把复杂、综合的计算题分解成几个部分或几种情况,然后逐个解决. 适用于连续、多步化学反应过程的计算,一般使用"特值-数轴"法. 特值:按某个化学方程式恰好反应的比值确定. 数轴:用变化的量或方程式中反应物的比值作为数轴的变量画出数轴,将连续分步化学反应过程分解为某个范围的特定反应过程,分段讨论,作出完整的答案.3?数形结合思想:就是将复杂或抽象的数量关系与直观形象的图形在方法上互相渗透,并在一定条件下互相转化和补充的思想,以此开阔解题思路,增强解题的综合性和灵活性,探索出一条合理而简捷的解题途径. 可分为利用数求解形的题目和利用形求解数的题目. 按现行高考化学计算主流题型,分类设计针对性训练如下.1?混合物反应的计算①混合物计算是化学计算中的一种最基本的类型. 混合物可以是固体、气体或溶液,解题过程中必须仔细审题,理清各物质之间的数量关系,必要时可采用图示或简捷的化学用语表示.②二元混合物是混合物计算中最重要也最基本的一种类型,其一般解题思路是:设二个未知数,然后根据有关反应的化学方程式中物质的量关系,列出二元一次方程组求解.③在解题过程中注意运用原子守恒、电荷守恒、极值法等方法,以简化解题过程.题1 在含有7.16gNaHCO3和Na2CO3的溶液中加入1 mol·L-1的硫酸溶液70 mL,完全反应后生成1.792L(标准状况下)CO2,计算原溶液中含Na2CO3的质量.答:2.12g.2?过量问题的计算过量判断的化学计算题出现较多,其判断的方法因题型(即所给已知条件)不同而不同. 常见的有常规方法、极端假设法、产物逆推法等. 因此判断的方法灵活多变,具有一定的难度.题2 在一定条件下,使H2和O2的混合气体26g充分发生反应. 所得产物在适当温度下跟足量的固体Na2O2反应,使固体增重2g. 求原混合气体中O2和H2的质量.答:O2∶24g,H2∶2g或O2∶16g;H2∶10g.3?确定复杂化学式的计算该类题目的特点是:给出一种成分较为复杂的化合物及其发生某些化学反应时产生的现象,通过分析、推理、计算,确定其化学式. 此类题目将计算、推断融为一体,计算类型灵活多变,具有较高的综合性,在能力层次上要求较高. 其解题的方法思路:一是依据题目所给化学事实,分析判断化合物的成分;二是通过计算确定各成分的物质的量之比.题3 为测定一种复合氧化物型的磁性粉末材料的组成,称取12.52g样品,将其全部溶于过量稀硝酸后,配成100 mL溶液. 取其一半,加入过量K2SO4溶液,生成白色沉淀,经过滤、洗涤、烘干后得4.66g固体. 在余下的50mL溶液加入少许KSCN溶液,显红色;如果加入过量NaOH溶液,则生成红褐色沉淀,将沉淀过滤、洗涤、灼烧后得3.20 g固体. (1)计算磁性粉末材料中氧元素的质量分数. (2)确定该材料的化学式.答:①20.45%. ②BaFe2O4(或BaO·Fe2O3).4?有机物计算推算有机物的分子式或结构简式,有机混合物的组成和含量的计算,有机物燃烧反应有关量的讨论及有机信息迁移等有关计算.题4 某含氧有机化合物可以作为无铅汽油的抗爆震剂,它的相对分子质量为88.0,含碳的质量分数为68.2%,含氧的质量分数为13.6%,红外光谱和核磁共振氢谱显示该分子中共有4个甲基. 请写出其结构简式.答:(CH3)3COCH3.5?多步反应的计算题目特征是化学反应原理是多个连续反应发生,起始物与目标物之间存在确定的量的关系. 解题时应先写出有关反应的化学方程式,再找出已知物和未知物之间的物质的量关系,列出计算.题 5 已知下列化学反应:4FeS+7O22Fe2O3+4SO2 2H2S+SO2=3S+2H2O Na2SO3+SNa2S2O3用下列途径制备海波(Na2S2O3·5H2O):(1)计算:原料FeS在反应(a)和(b)中的理论分配比. (2)现有88gFeS,设NaOH溶液吸收SO2的吸收率为96%,问最多制备海波质量为多少﹖答:①2∶1. ②120g6?范围讨论计算依据的化学原理是反应物之间相对含量不同而产物不同(如H2S与O2反应、多元酸与碱反应、CuO与焦炭反应、Na2O2与NaHCO3共热、C12与NH3反应等),所以,此类题目实际上是过量计算的演化和延伸. 范围讨论计算的解题方法思路是:(1)写方程式、找完全点. 即写出因反应物相对量不同而可能发生的化学反应方程式并分别计算找出两者恰好完全反应时的特殊点.(2)确定范围、计算判断. 即以恰好完全反应的特殊点为基准,讨论大于、小于或等于的情况,从而划出相应的区间,确定不同范围,然后分别讨论在不同范围内推测判断过量,从而找出计算根据,确定计算关系.题6 向300 mL KOH溶液中缓慢通入一定量的CO2气体,充分反应后,在减压低温下蒸发溶液,得到白色固体. 请回答下列问题:(1)由于CO2通入量不同,所得到的白色固体的组成也不同,试推断有几种可能的组成,并分别列出.(2)若通入CO2气体为2.24 L(标准状况下),得到11.9g的白色固体. 请通过计算确定此白色固体是由哪些物质组成的,其质量各为多少?所用的KOH溶液的物质的量浓度为多少?答(1)4种. ①KOH、K2CO3. ②K2CO3. ③K2CO3、KHCO3.④KHCO3.(2)K2CO3∶6.9g,KHCO3∶5.0g;c(KOH)=0.50mol/L.7?信息迁移型计算题目材料给出与计算有关的新信息,为了将给出的信息迁移至题设情境中,需要调用苦干已有的知识,形成新的知识网络. 信息迁移题的出现,有利于考查计算技能,有利于公平竞争.题7 参考下列(a)~(c)项的叙述并回答有关问题.(a) 皂化是使1g油脂皂化所需要的氢氧化钾的毫克数.(b) 碘值是使100g油脂加成碘的克数.(c) 各种油脂的皂化值、碘值列表如下(假设下述油脂皆为(RCOO)3C3H5型的单甘油酯):(1)主要成分皆为(C17H33COO)3C3H5(相对分子质理884)形成的油,其皂化值是_______.(2)硬化大豆油的碘值小的原因是_________.(3)使碘值为180的鱼油100g硬化所需要吸收的氢气在标准状况下的体积至少是_______L.(4)比较油脂的皂化值大小,可推知油脂_____.答:①190. ②主要为饱和脂肪酸甘油酸. ③15.9,④不同的油脂,所含的CC数不同.8?半定量计算将化学概念、原理的定性知识和化学定量计算结合的一类试题. 解答此类题应注重对相关化学知识的理解、分析、应用上,从而形成正确的解计算题的思想方法. 删减繁杂的数学计算是高考化学命题的趋势.题8 (1)由2个C原子、1个O原子、1个N原子和若干个H原子组成的共价合物,H的原子数目最多为_____个,试写出其中一例的结构简式______.(2)若某共价化合物分子只含有C、N、H三种元素,且以n(C)和n(N)分别表示C和N的原子数目,则H原子数目最多等于_________.(3)若某共价化合物分子中含有C、N、O、H四种元素,且以n(C)、n(N)和n(O)分别表示C、N和O的原子数目,则H原子数目最多等于_________.答:①7;H2NCH2-CH2OH. ②2n(C)+n(N)+2. ③2n(C)+n(N)+2.9? 数据缺省型的计算数据缺省型题目的特点是:构成计算要素的已知量缺省,要求学生根据计算要求补充这一缺省量,然后进行有关计算. 数据缺省型计算题是近几年国家命题组开发出来的成功计算题型. 此类试题对考查学生逻辑思维能力及学习潜能特别有效.题9 一般情况下,较强的氧化剂[如MnO2、KMnO4、KClO3、K2Cr2O7、Ca(ClO)2等]氧化浓盐酸时,有如下反应规律:氧化剂+浓盐酸→金属氯化物+水+氯气. 将Ag漂粉精(过量)放入BLcmol/L浓盐酸中. ①写出发生反应的化学方程式:_____、____;②欲测定盐酸被漂粉精氧化的最低浓度D,缺少的条件是______(用字母表示,并说明字母含义),列出求D的计算式,D=_____(假设溶液体积不变). ①漂粉精与不同浓度的盐酸的反应为:Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaC12+2C12↑+2H2O,Ca(ClO)2+2HC1(稀)=CaC12+2HC10. ②需测定"标准状况下生成C12的体积VL". D=,或mol/L.10? 图表型的计算本题型特点是解题条件隐含在图表之中,旨在考查学生挖掘图表信息能力、观察能力与思维的深刻性等.题10 图2是100mgCaC2O4·H2O受热分解时,所得固体产物的质量随温度变化的曲线. 试利用图2中信息结合所学的知识,回答下列各问题:(1)温度分别为t1和t2时,固体产物的化学式A是_____,B 是______. (2)由CaC2O4·H2O得到A的化学方程式为___________________________________. (3)由A得到B的化学方程式为________. (4)由图计算产物C的相对分子质量,并推断C的合理的化学式. 答:①CaC2O4? CaCO3. ②CaC2O4·H2OCaC2O4+H2O↑.③CaC2O4CaCO3+CO↑. ④56;CaO.11? STS计算计算背景材料为科学、技术与社会内容,反映化学学科发展的时代性和发展性. 如最新科技、化工生产、环境治理等方面计算.题11 在氯氧化法处理含CN-的废水过程中,液氯在碱性条件下可以将氰化物氧化成氰酸盐(其毒性仅为氰化物的千分之一),氰酸盐进一步被氧化为无毒物质.(1)某厂废水中含KCN,其浓度为650 mg/L. 现用氯氧化法处理,发生如下反应(其中N均为-3价):KCN+2KOH+C12→KOCN+2KC1+H2O 被氧化的元素是_________.(2)投入过量液氯,可将氰酸盐进一步氧化为氮气. 请配平下列化学方程式,并标出电子移方向和数目:□KOCN+□KOH+□C12→□CO2+□N2+□KC1+□H2O(3)若处理上述废水20L,使KCN完全转化为无毒物质,至少需液氯______g.答:①C. ② ③33.5.题12 已知1mol e-转移时所通过的电量为1法拉第(F),1F=96500C. 现有一个铅蓄电池,最初有100gPb和100g PbO2加入过量的硫酸,发生如下反应: Pb+PbO2+2H2SO4PbSO4+2H2O 理论上,一个电池可以放电直到其中的一个电极完全耗尽为止. 假如现不再充电,电池工作到反应完全,若该电池放电电流为1.00A. 通过计算求:(1)正、负极的电极材料,________极先消耗完.(2)理论上该电池放电最长时间是多少小时?答:①正. ②22.4h. 学生经过以上化学计算题型训练,可形成化学计算解题技能,并逐步培养《考试说明》规定的"将化学问题抽象为数学问题,利用数学工具,通过计算和推理?结合化学知识解决化学问题的能力".高中化学燃料电池的电极反应式的书写介绍一、电极反应书写常见错误举例及错因分析1.完成甲烷—硫酸构成的燃料电池的电极反应1正极:2O2+8e- +4H+=4OH-2正极:O2+8e- =O2-3正极:2O2+8e- +4H2O=8OH-4负极:CH4-8e- +2OH- =CO2+6H2O5正极:CH4-8e- +3OH- =CO32-+7H+错因分析:在硫酸溶液显酸性,其中有很多H+,那么OH-、O2-、CO32-就不能存在的因此书写电极反应就应关注溶液的酸性;24中还存在质量不守恒电、荷不守恒的问题;5中CO32-与7H+本来就不能共存的,且没有区分开正、负极2.完成甲烷—氢氧化钠燃料构成的燃料电池的电极反应1正极:O2+8e- +H2O=8OH-2正极:O2+8e- +H+=H2O3负极:CH4-8e- +OH- =CO2+6H2O错因分析:在氢氧化钠溶液显碱性,其中有很多OH-+ ,那么H+、O2-、CO2就不能存在的因此书写电极反应就应关注溶液的碱性;1中还存在质量不守恒、23同时存在质量、电荷不守恒的问题。

最近看到几个有趣的数学谬证,想写下来与大家分享;结果写到这个又想到那个,一写就写个没完,于是想到干脆做一篇谬证大全,收集各种荒谬的证明。

如果你有什么更棒的“证明”,欢迎来信与我分享,我会更新到这篇日志中。

我的邮箱是 matrix67 at ,或者 gs.matrix67 at 。

1=2?史上最经典的“证明”设 a = b ,则a²b = a^2 ,等号两边同时减去 b^2 就有a²b - b^2 = a^2 - b^2 。

注意,这个等式的左边可以提出一个 b ,右边是一个平方差,于是有b²(a - b) = (a + b)(a - b) 。

约掉 (a - b) 有 b = a + b 。

然而 a = b ,因此 b = b + b ,也即 b = 2b 。

约掉 b ,得 1 = 2 。

这可能是有史以来最经典的谬证了。

Ted Chiang 在他的短篇科幻小说Division by Zero 中写到:There is a well-known “proof” that demonstrates that one equals two. It begins with some definitions: “Let a = 1; let b = 1.” It ends with the conclusion “a = 2a,” that is, one equals two. Hidden inconspicuously in the middle is a division by zero, and at that point the proof has stepped off the brink, making all rules null and void. Permitting division by zero allows one to prove not only that one and two are equal, but that any two numbers at all—real or imaginary, rational or irrational—are equal.这个证明的问题所在想必大家都已经很清楚了:等号两边是不能同时除以 a - b 的,因为我们假设了 a = b ,也就是说 a - b 是等于 0 的。

专题19选择题解题方法与技巧【考向解读】选择题是所有客观性试题中最为灵活的一种,由于它具有以下特点:答案唯一,评分统一客观——保证高考的公平性;题小,知识覆盖面广,利于稳定全卷的难度——提高了高考内容的代表性和有效性;具有较好的区分度一一可以测量各个层次的能力。

因此,选择题成为高考的重要题型之一。

高考选择题以容易题和中档题为主,侧重于双基考查,分值比较重(每题6分),且是单选题,容易得分,所以要想高考得高分,必须提高选择题的正确率。

【命题热点突破一】解答选择题的注意点1 •每个选项要有足够的理由说明其正确与否。

2 .对有疑问的选项可先避开,先找出正确或不正确的选项。

3 .反证法。

4 .将文字语言转化成化学用语、基本规律、解题所涉及的基本公式等(一定要在草稿纸上列出,不可凭空想象)。

5.注意选项的相关性与排斥性。

6 .认真审题:看清题干要求(正确与不正确、分子式与结构式、最大与最小等),找出题中的“陷阱”。

7 .每个选择题平均耗时应不超过2分钟(基础差的考生可适当延长时间)。

【命题热点突破二】选择题的解题方法和思路选择题的结构包括题干和选项两部分,其题干和选项都是经过精心设置的,往往具有一定的针对性和较强的迷惑性,根据化学选择题的特点,其解答的方法有如下几种:1 .逐项分析法对选择题的每个选项逐个进行分析,选出正确选项,这是解选择题最基本的方法。

在高考化学试题中,定性分析选择题占有很大的比例,以基本概念、基本理论、物质性质、实验等为素材,考查能否准确运用所掌握的基础知识和基本技能来分析和解决问题。

常见的出题形式为“正误型”选择题,常见的出题内容为化学与社会、生产、生活、环境、材料等的联系、2与微粒的关系、离子能否大量共存、离子方程式正误判断、元素及其化合物知识、平衡图像分析、物质的提纯与除杂、可充电电源的分析、有机化学等相关的选择题都可以使用这种方法。

2 .直选法解题时依据题目所给条件,借助于已学知识进行分析和判断,直接得出结论。

难点2 .估算法估算就是不算,估算法是通过推理、猜想得出答案的一种方式。

●难点磁场不要计算,请推测下列题目的答案,然后自我界定学习本篇是不是需要。

甲、乙两种化合物都只含X 、Y 两种元素,甲、乙中 X 元素的百分含量别离为 % 和 %。

若已知甲的分子式是 XY 2,则乙的分子式只可能是( )●案例探讨[例题]在 100 mL mol ·L -1的 AgNO 3(aq) 中,加入 100 mL 溶有 2.08 g BaCl 2 的溶液,再加入 100 mL 溶有 2.50 g CuSO 4·5H 2O 的溶液,充分反映。

下列说法中正确的是A.最终取得白色沉淀和无色溶液B.最终取得的白色沉淀是等物质的量的两种化合物的混合物C.混合进程中,逸出无色气体D.在最终取得的溶液中,c (Cu 2+) = mol ·L -1命题用意:考查学生对离子反映的熟悉及进行相关计算的能力。

知识依托:Ba 2+ 与 SO -24、Ag + 与 Cl - 的反映及过量计算。

错解分析:数字运算失误。

解题思路:本题有以下两种解法。

方式1(计算法):n (Ag +) = 0.100 L × mol ·L -1 = moln (Ba 2+) = n (BaCl 2) =1-mol g 208g08.2⋅= moln (Cl -) = 2n (BaCl 2) = moln (S O -24) = n (CuSO 4·5H 2O) =1-molg 250g50.2⋅= mol 首先 Cl - 与 Ag + 发生反映生成白色 AgCl 沉淀: Ag ++ Cl - ==== AgCl ↓mol mol mol反映后剩余 Cl -: mol - mol = mol 。

其次 Ba 2+ 与 SO -24发生反映生成白色 BaSO 4沉淀:Ba 2+ + SO -24==== BaSO 4↓mol mol生成BaSO 4 mol 。

遇量化摩巧计算化学常用质量、微粒数、体积等计量,为了方便计算,引入了“物质的量”这一物理量,其基本单位为“摩尔”。

摩尔的作用相当于“化学币”,使用该“化学币”,不仅可以方便地将各种化学常用量联系起来,而且使用“摩尔”定量思考物质间的转化关系,还可以起到快速理解问题的效果。

一、有关NA问题的巧计算物质的组成、结构、变化等与量有关的内容,均可以涉及与NA有关的计算或相应表述,该类型计算通常分两步走:第一步根据题目所给条件,判断能否化成“摩尔”。

例1. pH为1的H3BO3溶液中,含有0.1NA个H+(错误。

缺溶液体积,无法计算H3BO3的物质的量)类似这种不能化成“摩尔”的情况还有:没有指明温度、压强的气体或非标准状况下的气体、标准状况下的非气体均不适用22.4 L·mol-1进行物质的量的计算;反应进程中止(如浓盐酸与二氧化锰共热、铜与浓硫酸反应均存在“浓变稀”反应中止的问题);隐含的微粒结构(如胶体粒子是“许多粒子”的聚集体);可逆过程(如可逆反应、盐类水解、弱电解质电离等)。

不能化成“摩尔”的选项,理论上不能确认具体值,但能判断范围值。

审题时要加以注意。

例2. 标准状况下,44.8LNO与22.4LO2反应后的分子数是2NA(错误。

因NO与O2反应后生成NO2,还存在隐含反应:2NO2N2O4,无法确认具体值)。

例3. 16.25 g FeCl3水解形成的Fe(OH)3胶体粒子数“为0.1 NA”(错误。

因氢氧化铁胶体粒子是许多粒子的集合体);若“小于0.1 NA”(正确)。

第二步,再根据微粒的结构或物质的转化等,以物质的量为基点,解决如何算的问题。

通常从两个方面解决如何算的问题:①掌握物质的组成与结构、物质的转化等相关化学知识。

如是否由同一种元素组成(O2、O3);最简式是否相同(如乙烯与丙烯);是单原子还是多原子分子;同位素质量数、质子数、中子数的计算;化学键的数目(如白磷、过氧化物等的键数);氧化还原反应中转移电子数的计算(注意同种元素化合价升降的歧化反应或归中反应、多个氧化还原反应的反应顺序)等。