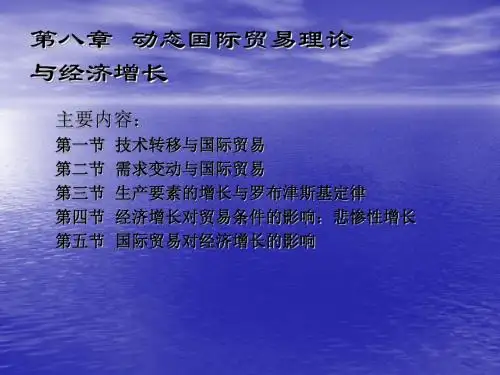

第8章 动态国际贸易理论解析

- 格式:ppt

- 大小:2.41 MB

- 文档页数:47

浅议动态国际贸易理论摘要:一个国家的贸易模式不是固定不变的,不兴旺国家的出口产品的品种会随时间改变和升级。

通常说来新产品的创新和创造主要集中在兴旺国家。

通过数学模型可以模拟出贸易升级在国家之间的动态变化规律。

关键词:动态;模型;贸易;升级1动态贸易模型和产品升级兴旺国家研制出的新产品往往价格较高,不兴旺国家效仿出该产品后,在价格上往往能具有竞争优势。

在兴旺国家,劳动力分为两种:从事生产的劳动力和从事研发的劳动力。

在不兴旺国家的劳动力,或者从事传统行业,或者从事模拟和学习新产品的部门。

不论是兴旺国家还是开展中国家,其利润都需要用无风险利率来贴现。

首先来寻找这个动态模型的均衡稳定状态。

在均衡的稳定状态,兴旺国家以速度为g进行创新,不兴旺国家以速度为u进行效仿。

兴旺劳动力在研发和生产之间的分配比例是常数,兴旺国家的产品被开展中国家效仿的比例也是常数。

每个代表性消费者最大其终身效用函数。

在最优路径上,支出的增长满足欧拉方程。

均衡状态下,兴旺国家和不兴旺国家的消费增长速度是相同的。

在均衡状态下,支出和生产的增长速度相同。

2非均衡状态下的贸易演进随着不兴旺国家经济的增长以及技术的进步,兴旺国家和不兴旺国家之间的贸易模式也会发生动态改变。

不兴旺国家经济情况变化包括:劳动生产率的增长,劳动人口的增加,财富的增长等。

研究说明,1990年至2008年,兴旺国家劳动生产率平均增长1.46%,而不兴旺国家劳动生产率增长 3.87%。

不兴旺国家劳动生产率近年来的增长率明显高于兴旺国家。

可以证明:不兴旺国家劳动生产率增长越快,兴旺国家商品被不兴旺国家进行效仿和模拟的速度也会加快。

不兴旺国家劳动生产率的提高会降低不兴旺国家的仿制本钱。

因此不兴旺国家会效仿生产更多的高精尖产品。

不兴旺国家生产的产品价格廉价,因此会提高两国人民的购置能力。

购置能力的提高也会导致对兴旺国家高精尖产品的需求,也提高了兴旺国家的创新动力。

不兴旺国家劳动生产率的提高会缩小两国工资差距。

动态国际贸易理论视角下的发展中国家的产业升级一、动态贸易模型和产品升级发达国家因资本、科技等的成本较高导致了新产品的研发投资大,新品一旦推出往往被发展中国家山寨,因前期没有投入较大的投入,发展中国家在产品的售价下具有优势。

关于劳动力的划分,发达国家和发展中国家依据是否需要研发分为两类,前者是生产和研发,后者也是传统的生产,但研发则是类似于学习模仿的研发。

从动态模型的均衡状态来看,以利润都是经过无风险利率进行贴后为前提,然后再假设发达国家的创新速度是m,发展中国家的模仿速度是n、在产品的研发和生产的投入比下假设发达国家是一个固定的常数,发展中国家也是一个常数。

单位消费者的效用函数是被最大化了的,在选择的最优的路径下,支出的增长模型是符合欧拉方程的。

那么均衡状态下,这两种类型的国家的消费的增速是一致的,且支出和生产的增速也是一致的、二、非均衡状态下的贸易演进发展中国家的经济增长通常体现在劳动力、生产率的增加,最直观的指标则是GDP的增速。

据统计,20世纪90年代到21世纪第五个年头,发达国家的劳动生产率平均增长1.46%,发展中国家的数字则接近于发达国家的三倍、经济的增长支撑了技术的进步,随着这两项的提升,发达国家和发展中国家之间的贸易模式也会发生动态性的变化。

由以下的数据可以看出发展中国家的劳动生产率的增速在21世纪开头已经开始超越发达国家,这种增速的赶超带来的结果是一是山寨发达国家的产品的速度的增加,生产率的提高自然会带来产品生产成本的下降、同时发达国家也会加紧研发速度,生产出更高端的产品。

一是产品成本的降低导致产品的定价低,两国人民的购买能力也就会相应提高。

提高购买力带来的结果是有剩余的钱没有被消费,自然就会产生出对于发达国家的更高端的产品的需求,需求成为了驱使发达国家创新的动力。

三是两种类型国家的人民的工资的差距会被劳动生产率的提高而缩小以中国举例,随着技术的进步和经济的发展,中国劳动生产率提高的速度在小断地创造着奇迹,这种现象会逐步带来贸易产品的升级。

国际贸易理论知识点总结国际贸易是指不同国家或地区之间进行的商品和服务的交换活动。

国际贸易理论则是对这些贸易活动的规律、原因和影响进行研究和解释的学说体系。

以下将对一些重要的国际贸易理论知识点进行总结。

一、绝对优势理论绝对优势理论由亚当·斯密提出。

该理论认为,各国应该专门生产并出口那些自己在生产中具有绝对优势的产品,进口那些自己在生产中处于绝对劣势的产品。

例如,假设 A 国生产一单位的布匹需要 5 个工时,生产一单位的粮食需要 10 个工时;B 国生产一单位的布匹需要 10 个工时,生产一单位的粮食需要 5 个工时。

那么,A 国在布匹生产上具有绝对优势,B 国在粮食生产上具有绝对优势。

绝对优势理论的局限性在于,它无法解释当一个国家在所有产品的生产上都处于劣势时,如何参与国际贸易并从中获利。

二、比较优势理论大卫·李嘉图提出了比较优势理论。

该理论认为,即使一个国家在两种商品的生产上都处于劣势,但只要它在两种商品生产上劣势的程度不同,仍可以通过专门生产并出口其劣势相对较小的商品,进口其劣势相对较大的商品,从而在国际贸易中获得利益。

继续以上面的例子为例,假设 A 国生产一单位的布匹需要 5 个工时,生产一单位的粮食需要 10 个工时;B 国生产一单位的布匹需要 6 个工时,生产一单位的粮食需要 4 个工时。

虽然 B 国在布匹和粮食的生产上都处于劣势,但生产布匹的劣势相对较小。

因此,B 国可以专门生产布匹并出口,进口粮食。

比较优势理论为国际贸易的普遍存在提供了更有力的解释,是国际贸易理论的核心。

三、要素禀赋理论赫克歇尔和俄林提出的要素禀赋理论认为,各国要素禀赋的差异是国际贸易产生的根本原因。

要素禀赋指的是一个国家所拥有的劳动、资本、土地等生产要素的数量和质量。

一个国家如果劳动力丰富,资本稀缺,那么它在劳动密集型产品的生产上具有比较优势,应该出口劳动密集型产品,进口资本密集型产品;反之,如果一个国家资本丰富,劳动力稀缺,那么它在资本密集型产品的生产上具有比较优势,应该出口资本密集型产品,进口劳动密集型产品。

国际贸易:世界各国(各地区)之间货物和服务的交换活动,是各国之间分工的具体表现形式,反映了世界各国在经济上的相互依赖。

狭义的指一切有形商品的交易,也叫有形贸易;广义的除包括有形贸易外,还包括无形贸易对外贸易:一国或地区同别国或地区进行货物和服务的交换活动,是从一个国家的角度来考察这种货物和服务的交换活动。

国际贸易:从国际范围来看这种货物和服务交换活动,就称为国际贸易或世界贸易。

国际贸易活动是由各国的对外贸易活动构成的。

对外贸易的产生必须具备两个条件:一是有可供交换的剩余产品;二是在各自为政的社会实体之间存在交换行为。

产生时间:原始社会末期,随着生产力的发展,阶级的产生和国家的出现,商品流通跨出国界,产生了对外贸易。

总贸易:指对外贸易统计时,以国境为界,凡进入国境的商品一律列为进口,一定时期内德进口总额为总进口;凡离开国境的商品一律列为出口,一定时期内的出口总额为总出口。

总进口与总出口之和为一国的总贸易。

专门贸易:指对外贸易统计时,以关境为界,一定时期内,凡运入关境的商品列为进口,称专门进口;凡运出关境的商品列为出口,称专门出口。

专门进口加专门出口称为专门贸易。

直接贸易:货物消费国、生产国直接买卖货物的行为。

转口贸易:或中转贸易。

货物消费国与货物生产国通过第三国进行的贸易活动,对生产国是间接出口贸易,对消费国是间接进口贸易,而对第三国而言,便是转口贸易。

对外贸易商品结构:指一定时期内一国进出口贸易中各种商品的构成。

即某大类或某种商品进出口贸易占总进出口贸易额的比重。

广义的贸易结构:货物贸易与服务贸易各自所占的比重;狭义的贸易结构:仅指“货物贸易结构”——贸易中各类货物的构成。

出口贸易商品结构=某类或者某种商品的出口额/总出口额进口贸易商品结构=某类或者某种商品的进口额/总进口额对外贸易(进出口)商品结构=某类或者某种商品的进出口额/总进出口额国际贸易商品结构:指一定时期内各大类商品或某种商品在整个国际贸易中的构成,即各大类商品或某种商品贸易额占世界贸易额的比重。