人教版皮影戏简介

- 格式:doc

- 大小:40.50 KB

- 文档页数:2

本文由一线教师精心整理/word 可编辑1 / 1 皮影戏皮影戏,旧称“影子戏”或“灯影戏”,是一种用灯光照射兽皮或纸板做成的人物剪影以表演故事的民间戏剧。

表演时,艺人们在白色幕布后面,一边操纵戏曲人物,一边用当地流行的曲调唱述故事,同时配以打击乐器和弦乐,有浓厚的乡土气息。

在河南、山西,陕西、甘肃天水等地农村,这种拙朴的汉族民间艺术形式很受人们的欢迎。

“皮影”是对皮影戏和皮影戏人物(包括场面道具景物)制品的通用称谓。

中国皮影艺术,是我国民间工艺美术与戏曲巧妙结合而成的独特艺术品种,是中华民族艺术殿堂里不可或缺的一颗精巧的明珠。

皮影戏是让观众通过白色幕布,观看一种平面人偶表演的灯影来达到艺术效果的戏剧形式;而皮影戏中的平面人偶以及场面景物,通常是民间艺人用手工,刀雕彩绘而成的皮制品,故称之为皮影。

它的表演者在幕后操纵剪影、演唱,或配以音乐。

在过去电影、电视等等媒体尚未发达的年代,皮影戏曾是十分受欢迎的民间娱乐活动之一。

皮影戏是中国汉族民间的一门古老传统艺术,老北京人都叫它“驴皮影”。

千百年来,这门古老的艺术,伴随着祖祖辈辈的先人们,度过了许多欢乐的时光。

皮影不仅属于傀儡艺术,还是一种地道的工艺品。

它是用牛皮、驴、马、骡皮,经过选料、雕刻、上色、缝缀、涂漆等几道工序做成的。

皮影制作考究,工艺精湛,表演起来生趣盎然,活灵活现。

受到外在环境以及兽皮材料质地上的差异等种种因素影响,皮影戏偶造型风格各地不同。

其制作过程是:先将羊皮、驴皮或其他兽皮的毛、血去净,然后经药物处理,使皮革变薄,呈半透明,涂上桐油,然后艺人们将各种人物的图谱描绘在上面,用各种型号的刀具刻凿后,再涂抹上颜色。

雕刻时,一般都用阳刻,有时也用阴刻。

绘画染色讲究女性发饰及衣饰多以花、草、云、凤等纹样为图案,男性则用龙、虎、水、云等纹样为图案。

忠良人物为五分面,反面人物为七分面。

人物造型与戏剧人物一样,生、旦、净、丑角色齐全。

制成的皮影高的达55厘米,低的有10厘米左右。

皮影戏,又称“影子戏”或“灯影戏”,是一种古老的中国民间戏剧形式。

它使用兽皮或纸板做成的人物剪影来表演故事,这些剪影通常被涂上色彩并装上木杆以便操作。

表演时,艺人们在白色幕布后面操纵这些影人,同时用当地流行的曲调讲述故事,配以打击乐器和弦乐,营造出浓厚的乡土气息。

皮影戏起源于西汉时期,到了唐朝开始兴盛,并在清代达到了鼎盛。

据史书记载,皮影戏在元代时期还传到了西亚和欧洲。

这种艺术形式拥有丰富的剧目,包括神仙道化戏、历史演义戏、民俗生活戏、爱情戏、伦理戏等,反映了各族人民大融合和各优秀文化共同借鉴的历史。

在表演上,皮影戏通过灯光照射下的皮影在亮子(即白色幕布)上演戏而得名。

皮影戏中的平面人偶以及场面景物通常由民间艺人用手工刀雕彩绘而成,因此也被称为“皮影”。

这些皮影人的四肢和头部是分别雕成的,用线联缀而成,以便表演时活动自如。

艺人们通过五根竹棍操纵皮影人,表演出各种动作,同时还要用说唱的形式讲述故事,这需要高超的技巧和丰富的表演经验。

皮影戏不仅在中国各地广泛流传,还形成了多种多样的地方风格。

例如,长垣皮影戏源于长垣方里乡吕庄村,已有三百多年的历史。

其演唱以豫北大平调为主,演出多为神话戏,如《西游记》、《封神榜》等。

制作皮影的原料主要是牛皮,经过选皮、制皮、画稿、过稿、镂刻、上色、固色、发汗熨平、缀结合成等多道工序才能完成。

在演出时,皮影紧贴屏幕活动,人影和五彩缤纷的颜色真切动人,给观众带来独特的艺术享受。

总的来说,皮影戏是中国民间古老的传统艺术之一,具有深厚的历史文化底蕴和艺术价值。

它不仅让观众通过白色幕布观看平面人偶表演的灯影来达到艺术效果,还体现了各族人民大融合和各优秀文化共同借鉴的历史进程。

2011年,中国皮影戏被列入人类非物质文化遗产代表作名录,成为了中国传统文化的重要组成部分之一。

皮影戏详细介绍

皮影戏,又称“影子戏”或“灯影戏”,是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影,在灯光照射下由艺人用隔亮纸做成的舞台中表演故事的民间戏剧。

皮影戏是中国民间古老的传统艺术,老北京人都叫它“驴皮影戏”。

皮影戏的演出方式很简单,一般由一人操作,配合口述、歌唱和乐器伴奏,包括吹奏、敲击等简单乐器来完成整场表演。

演唱内容大多是以民间故事和历史传说为主题的戏剧剧本,通常充满了寓意和道德教训的意义。

此外,皮影戏是中国民间工艺美术与戏曲相结合的典范,因为中国皮影制作精巧,演出灵活,形象具有浓厚的生活气息和造型美感,所以也被称为“民间灯影”,是中国工艺美术宝库中的一块珍品。

总的来说,皮影戏是一种具有深厚的历史文化底蕴的民间传统艺术形式,也是中国工艺美术与戏曲相结合的典范。

皮影戏艺术特色简介

皮影戏是一种历史悠久的传统戏曲剧种。

皮影戏源于唐代,是由宫廷艺人为皇宫内院演出而逐渐流传民间的,后经民间艺人的不断改进和提高,形成了具有我国民族特色的一种戏曲剧种。

皮影戏流传至今,在我国各地均有分布,其中尤以陕西、山西、甘肃、河北等地最为流行。

陕西皮影戏是在陕西关中地区皮影戏的基础上发展起来的,并逐渐传至山西、甘肃和河北等地,形成了具有特色的地方戏曲剧种——“碗碗腔”。

陕西皮影戏音乐唱腔既有传统曲牌联唱(又称“十番”)又

有西皮、二黄、青鼓等多种板式变化。

伴奏乐器以板胡、二胡为主,同时兼用月琴、琵琶、三弦等,也有用笛子和唢呐伴奏的。

唱腔以西皮为主,它以委婉缠绵而著称于世。

陕西皮影戏最大的特色是“刀枪剑戟,斧钺钩叉”样样俱全,它包括:道具、布景和人物造型三个部分。

道具主要有:灯(灯)、台(台板)和皮影。

布景主要有:幕布、桌子和各种道

具等。

—— 1 —1 —。

中国皮影戏的介绍皮影戏又名“灯影子”,是我国民间艺术中包含美术、凋刻、唱腔、音乐、戏曲、表演,集艺术于一身的戏剧。

皮影戏是平面的艺术,人物造型基本上都不分侧面,体现了我国古代多角度透视原理的创造,每个影偶造型在构图方面,往往呈现出许多凋刻手法的透视焦点组合。

演出时,用一块白纱布作屏幕,操作者站在屏幕下,把皮影贴到屏幕上,灯光从背后打出,观众坐在相对灯光方向观看。

再经过表演者的操纵下,配合唱曲、口白及锣鼓乐的衬托,随着故事情节推移,反而巧妙的转换,创造出一个如真如幻的影偶世界来。

皮影戏是一种最早采用「光」、「影」变幻效果,并具有丰富的梦幻趣味与绘画、凋刻、音乐、演剧等相结合的一种古老表演艺术。

独特的自然环境和历史条件,率直敦厚,粗放纯朴,有浓郁的乡土气息。

皮影戏演出简便,表演领域广阔,演技细腻,活跃于广大农村,广受民间的喜爱。

由于皮影戏在我国流传地域广阔,在不同区域的长期演化过程中,其音乐唱腔的风格与韵律都吸收了各自地方戏曲、曲艺、民歌小调、音乐体系的精华,从而形成了溢彩纷呈的众多流派。

在秦、晋、豫一带的各路皮影流派中,有弦板腔、阿宫腔、碗碗腔、老腔、秦腔、南北道情、安康越调、商路道情、吹腔等十多种,曲牌甚多。

演唱时,还常用和声接腔、帮腔和鼻哼余韵的唱法,拖腔婉转悠扬,非常动听。

相传汉武帝因为想念已死去的爱妃李夫人,当时的齐国有个方士李少君,便发明了用油灯投射映照夫人生前的影像,他在晚上架起帷帐,点上灯火,汉武帝隔着帷帐果然看到了李夫人的身影,解决了武帝的相思之苦,这故事说明皮影戏源于牵亡术,与信仰有关係。

到了唐代,僧侣们也承袭了这种招魂幻术,设置屏障,以灯火和影子做法事或讲演宣教,增加临场感的效果。

配着这麽美丽的传说,皮影戏从此在中国流传至今。

皮影是采用皮革为材料制成的,出于坚固性和透明性的考虑,又以牛皮和驴皮为佳。

上色时主要使用红、黄、青、绿、黑等五种纯色的透明颜料。

正是由于这些特殊的.材质,使得皮影人物及道具在后背光照耀下投影到布幕上的影子显得瑰丽而晶莹剔透,具有独特的美感。

皮影戏介绍1、什么叫皮影戏皮影戏,旧称“影子戏”或“灯影戏”,是一种用灯光照射兽皮或纸板做成的人物剪影以表演故事的民间戏剧。

表演时,艺人们在白色幕布后面,一边操纵戏曲人物,一边用当地流行的曲调唱述故事,同时配以打击乐器和弦乐,有浓厚的乡土气息。

在河南、山西,陕西农村,这种拙朴的汉族民间艺术形式很受人们的欢迎。

它的表演者在幕后操纵剪影、演唱,或配以音乐。

在过去电影、电视等等媒体尚未发达的年代,皮影戏曾是十分受欢迎的民间娱乐活动之一。

皮影戏是中国汉族民间的一门古老传统艺术,老北京人都叫它“驴皮影”。

千百年来,这门古老的艺术,伴随着祖祖辈辈的先人们,度过了许多欢乐的时光。

皮影不仅属于傀儡艺术,还是一种地道的工艺品。

它是用牛皮、驴、马、骡皮,经过选料、雕刻、上色、缝缀、涂漆等几道工序做成的。

皮影制作考究,工艺精湛,表演起来生趣盎然,活灵活现。

受到外在环境以及兽皮材料质地上的差异等种种因素影响,皮影戏偶造型风格各地不同。

元代时,皮影戏曾传到各个国家,这种源于中国的艺术形式,迷恋了多少国外戏迷,人们亲切地称它为“中国影灯”。

2、皮影戏的制作中国地域广阔,各地的皮影都有自己的特色,但是皮影的制作程序大多相同,通常要经过选皮、制皮、画稿、过稿、镂刻、敷彩、发汗熨平、缀结合成等八道工序、手工雕刻3000余刀,是一个复杂奇妙的过程。

首先,将皮子泡制、刮薄、磨平,然后,艺人们将各种人物的图谱描绘在上面,用各种型号的刀具刻凿后,再涂抹上颜色。

雕刻时,一般都用阳刻,有时也用阴刻。

绘画染色讲究女性发饰及衣饰多以花、草、云、凤等纹样为图案,男性则用龙、虎、水、云等纹样为图案。

忠良人物为五分面,反面人物为七分面。

人物造型与戏剧人物一样,生、旦、净、丑角色齐全。

制成的皮影高的达55厘米,低的有10厘米左右。

皮影人的四肢和头部是分别雕成的,用线联缀而成,以便表演时活动自如。

一个皮影人,要用五根竹棍操纵,艺人手指灵活,常常玩得观众眼花缭乱。

皮影戏简介皮影戏又名“灯影子”,是我国民间一种古老而奇特的戏曲艺术,在关中地区很为流行。

皮影戏演出简便,表演领域广阔,演技细腻,活跃于广大农村,深受农民的欢迎。

皮影的制作十分精细,影子的材料选料讲究,用上好的驴皮或牛皮在水中泡软后,经过泡制,使其光滑透明,然后精心雕刻,涂上艳丽的彩。

人物、动物等均刻成侧影,干透后刷上桐油。

四肢、头部可动,用细长很支掉牵制表演。

演出时,用一块白纱布作屏幕(屏幕大小根据场地而定,基本像小电影的银幕),操作皮影者站在屏幕下,把皮影贴到屏幕上,灯光从背后打出,观众坐在相对灯光方向观看。

皮影戏以秦腔为主,演唱者和操纵者配合默契。

表演技术娴熟的,关中人称其为“把式”,一手拿两个甚至三个皮影,厮杀、对打,套路不乱,令人眼花乱。

皮影戏的传统剧目有《游西湖》、《哪咤闹海》、《古城会》、《会阵招亲》等。

陕西皮影戏起源于汉代以前。

《海阳竹枝词》中有首描写皮影戏演出的诗:“张灯作戏调翻新,顾囊徘徊知逼真;环佩姗姗连步稳,帐前活见李夫人。

”(汉武帝李夫人)这是皮影戏的初级阶段,而鼎盛期为唐代,皮影造型优美,表演技术妇熟。

以后的宋、元、明、清均有皮影表演。

清末民初,西安有两个班子,一个是渭北皮影社,一个是江东皮影社。

1950年皮影老艺人谢德隆在政府的支持下,在北大街重新成立了“德庆皮影社”。

“文化大革命”期间,陕西皮影社受到了摧残。

现在皮影戏又以新的姿态,走向广大农村,成为民间艺苑中的奇葩。

陕西皮影保留着民间说书的种种痕迹,它是近代陕西多种地方戏曲的前身。

陕西皮影造型质朴单纯,富于装饰性,同时又具有精致工巧的艺术特。

陕西皮影人物造型的轮廓整体概括,线条优美生动有力度,有势有韵,在轮廓内部以镂空为主,又适当留实,做到繁简得宜、虚实相生。

皮影人物、道具、配景的各个部位,常常饰有不同的图案花纹,整体效果繁丽而不拖沓,简练而不空洞。

每一个形象不仅局部耐看,而且整体配合也美,既充实又生动,构成完美的艺术整体。

⽪影戏的资料⼤全 ⽪影戏,⼜称“影⼦戏”或“灯影戏”。

是⼀种以兽⽪或纸板做成的⼈物剪影,在灯光照射下⽤隔亮布进⾏演戏,是中国民间⼴为流传的傀儡戏之⼀。

下⾯是⼩编给⼤家整理的⽪影戏的资料。

历史资料介绍 两千多年前,汉武帝爱妃李夫⼈染疾故去了,武帝的思念⼼切神情恍惚,终⽇不理朝政。

⼤⾂李少翁⼀⽇出门,路遇孩童⼿拿布娃娃玩耍,影⼦倒映于地栩栩如⽣。

李少翁⼼中⼀动,⽤棉帛裁成李夫⼈影像,涂上⾊彩,并在⼿脚处装上⽊杆。

⼊夜围⽅帷,张灯烛,恭请皇帝端坐帐中观看。

武帝看罢龙颜⼤悦,就此爱不释⼿。

这个载⼊《汉书》的爱情故事,被认为是⽪影戏最早的渊源。

⽪影戏最早诞⽣在两千年前的西汉,⼜称⽺⽪戏,俗称⼈头戏影⼦戏,驴⽪影。

发源于中国陕西,极盛于清代的河北。

上⾊时主要使⽤红、黄、青、绿、⿊等五种纯⾊。

在中国,不少的地⽅戏曲剧种都是从⽪影戏中派⽣出来的,⽽⽪影戏所⽤的幕影演出道理,艺术⼿段,对电影的发明和美术⽚的发展也起到先导作⽤。

如今,中国⽪影被世界各国的博物馆争相收藏,同时也是中国政府与其他国家领导⼈相互往来时的馈赠佳品。

⽪影戏⼜称“影⼦戏”,“灯影戏”、“⼟影戏”,有的地区叫“⽪猴戏”、“纸影戏”等,是⽤灯光照射兽⽪或纸版雕刻成的⼈物剪影以表演故事的戏剧。

剧⽬、唱腔多同地⽅戏曲相互影响,由艺⼈⼀边操纵⼀边演唱,并配以⾳乐。

⽪影戏据说,中国⽪影艺术从⼗三世纪元代起,随着军事远征和海陆交往,相继传⼊了波斯(伊朗)、阿拉伯、⼟⽿其、暹罗(泰国)、缅甸、马来群岛、⽇本以及英、法、德、意、俄等亚欧各国。

从世界范围看,18世纪的歌德到后来的卓别林等世界名⼈,对中国的⽪影戏艺术都曾给予⾼度的评价。

可以说⽪影戏是中国历史悠久、流传很⼴的⼀种民间艺术。

从清⼈⼊关⾄清末民初,中国⽪影戏艺术发展到了⿍盛时期。

很多⽪影艺⼈⼦承⽗业,数代相传。

⽆论是从影⼈造型制作、影戏演技唱腔和流⾏地域上讲,都达到了历史的巅峰。

当时很多官第王府豪门旺族乡绅⼤户,都以请名师刻制影⼈、蓄置精⼯影箱、私养影班为荣。

说明文专项训练中国皮影戏皮影戏,是一种用灯光照射兽皮或纸板做成的人物剪影以表演故事的民间戏剧。

表演时,一般由三到五个艺人在幕布后面,一边操纵戏曲人物,一边唱述故事,同时配以打击乐和弦乐。

中国皮影戏有悠久的历史。

两千多年前,汉武的爱妃李夫人故去,武帝思念心切,神情恍惚,。

术士李绍翁一日出门,路遇孩童手拿布娃娃玩耍,影子倒映于地,栩栩如生。

李绍翁于是用棉帛裁成李夫人影像,涂上颜色,在手脚处装上木杆。

夜里请武帝坐帐中观看。

武帝看后大悦,这个爱情故事被人视为皮影戏的最早渊源。

表演皮影戏要先制作皮影。

其制作过程是:先将兽皮的毛血去净,经药物处理,使其呈半透明状,涂上桐油,镂刻成所需的人物形象,。

用先将四肢、躯干连在一起,演员操纵,令其活动。

皮影的人物造型与戏剧一样,生旦净末丑角色齐全,制成的皮影高的达55厘米,低的仅有10厘米左右。

皮影表演时,由三五个艺人在幕布后面,一边操纵戏曲人物,一边唱述故事,同时配以打击乐和弦乐。

表演民间神话、武打、故事时,人物可以做出各种高难动作。

这是其他戏剧难以做到的,因此深受观众喜爱。

皮影戏在宋代极为盛行,到明代,北京一代的皮影戏班竟达四五十家。

皮影戏时一门结合了戏剧、音乐等多种艺术表现手段的表演形式,它有着悠久的历史,也是最早传入西方的中国传统艺术之一。

公元13世纪,当时的蒙古军营中也演皮影戏,后来被带到波斯土耳其等国家。

之后,又在东南亚各国流传开来。

中国皮影戏18世纪传到欧洲,1767年,传入法国,在巴黎马赛演出,曾轰动一时。

中国皮影戏对丰富世界艺坛做出了独特的贡献。

1、文章的说明对象是_________,按照语言特点本文属于______说明文。

(文艺性说明文或平实说明文),按照说明对象本文属于_______说明文。

(实物说明文或事理说明文)2、文章说明的内容:在点明皮影戏的本质特征之后,依次介绍了中国皮影戏的_________、皮影制作、_________、广泛流传。

3、说明的顺序是_________。

皮影戏的简介200字左右作文

我国是一个多民族国家,五十六个民族都有各自的特色,那些特色很神奇,十分吸引人,皮影戏就是其中之一,作为汉族的特色,皮影戏的历史十分悠久。

皮影戏又称“影子戏”或“灯影戏”,是一种以兽皮或纸板做成的人物剪影,在灯光照射下用隔亮布进行演戏,是我国民间广为流传的傀儡戏之一。

表演时,艺人们在白色幕布后面,一边操纵戏曲人物,一边用当地流行的曲调唱述故事,同时配以打击乐器和弦乐,有浓厚的乡土气息。

皮影戏是中国民间的一门古老传统艺术,老北京人都叫它“驴皮影”

皮影戏演出时十分的有趣,艺人们唱着那腔调,一边唱,一边讲述精彩故事。

艺人们技术都十分的好,控制着人偶做出各种高难度动作,让人叹为观止。

皮影戏最著名的有三大皮影戏,每种都颇具特色。

陇东皮影最显著的特点是夸张变形,人物身子小,身体上窄下宽,手臂过膝。

陕西皮影起特点是保留着说书的痕迹。

而山西皮影的特点是严谨规范,艺术风格和工艺手段和陇东皮影截然不同。

皮影戏流传至今已有两千多年了,这充分证明了我国的历史悠久,传统文化的博大精深。

本文由一线教师精心整理/word 可编辑1 / 1 皮影戏的演出及流派和唱腔皮影戏的演出:由于皮影戏中的车船马轿、奇妖怪兽都能上场,飞天入地、隐身变形、喷烟吐火、劈山倒海都能表现,还能配以各种皮影特技操作和声光效果,所以演出大型剧的奇幻场面之绝,在百戏中非皮影戏莫属。

皮影戏的演出,有历史演义戏、民间传说戏、武侠公案戏、爱情故事戏、寓言戏、时装现代戏等等,无所不有。

折子戏、单本戏和连本戏的剧目繁多,数不胜数。

常见的传统剧目有白蛇传、拾玉镯、西厢记、秦香莲、牛郎织女、杨家将、岳飞传、水浒传、 三国演义、西游记、封神榜等等。

皮影戏的流派与唱腔∶由于皮影戏在我国流传地域广阔,在不同区域的长期演化过程中,其音乐唱腔的风格与韵律都吸收了各自地方戏曲、曲艺、民歌小调、音乐体系的精华,从而形成了溢彩纷呈的众多流派。

在秦、晋、豫一带的各路皮影流派中,有弦板腔、阿宫腔、碗碗腔、老腔、秦腔、南北道情、安康越调、商路道情、吹腔等十多种,曲牌甚多。

演唱时还常用和声接腔、帮腔和鼻哼余韵的唱法,拖腔婉转悠扬非常动听。

而河北、北京、东北、山东一带的各路皮影唱腔,虽同源于冀东滦州的乐亭影调,但各自的唱腔分别在京剧、落子、大鼓、梆子和民间歌调的滋润之下,又形成了不同的流派。

流畅的平调、华丽的花调、凄哀的悲调不一而足。

而其中唐滦地区的掐嗓唱法十分独特。

其他如湖南、湖北、江浙、福建各地,皮影戏音乐及唱腔也都带有本地地方特色。

在皮影戏的白幕上,虽然舞动的都是平面偶人之影,但其音乐与唱腔却能使人情绪起伏。

喜可让人心舒气爽,悲能催人泪下,动人万分;真是演尽世间悲喜事唱尽天下欢乐歌。

皮影民族的精粹国传之宝,千年文化艺术的结晶,作为皮影之乡我们致力于将皮影艺术推广成为世界性的艺术,弘扬民间皮影艺术,使得古老皮影“古为今用”。

世界影戏源于中国不容置疑,中国影戏源于陕西还是河南一直是学术界探讨的话题。

皮影始于春秋战国,1966年在湖北江陵望山一号楚墓曾出土镂空刻花皮影。

皮影戏简介

皮影戏又名“灯影子”,是我国民间一种古老而奇特的戏曲艺术,在关中地区很为流行。

皮影戏演出简便,表演领域广阔,演技细腻,活跃于广大农村,深受农民的欢迎。

皮影的制作十分精细,影子的材料选料讲究,用上好的驴皮或牛皮在水中泡软后,经过泡制,使其光滑透明,然后精心雕刻,涂上艳丽的色彩。

人物、动物等均刻成侧影,干透后刷上桐油。

四肢、头部可动,用细长很支掉牵制表演。

演出时,用一块白纱布作屏幕(屏幕大小根据场地而定,基本像小电影的银幕),操作皮影者站在屏幕下,把皮影贴到屏幕上,灯光从背后打出,观众坐在相对灯光方向观看。

皮影戏以秦腔为主,演唱者和操纵者配合默契。

表演技术娴熟的,关中人称其为“把式”,一手拿两个甚至三个皮影,厮杀、对打,套路不乱,令人眼花绿乱。

皮影戏的传统剧目有《游西湖》、《哪咤闹海》、《古城会》、《会阵招亲》等.

陕西皮影戏起源于汉代以前。

《海阳竹枝词》中有首描写皮影戏演出的诗:“张灯作戏调翻新,顾囊徘徊知逼真;环佩姗姗连步稳,帐前活见李夫人。

”(汉武帝李夫人)这是皮影戏的初级阶段,而鼎盛期为唐代,皮影造型优美,表演技术妇熟。

以后的宋、元、明、清均有皮影表演。

清末民初,西安有两个班子,一个是渭北皮影社,一个是江东皮影社。

1950年皮影老艺人谢德隆在政府的支持下,在北大街重新成立了“德庆皮影社”。

“文化大革命”期间,陕西皮影社受到了摧残。

现在皮影戏又以新的姿态,走向广大农村,成为民间艺苑中的奇葩。

陕西皮影保留着民间说书的种种痕迹,它是近代陕西多种地方戏曲的前身。

陕西皮影造型质朴单纯,富于装饰性,同时又具有精致工巧的艺术特色。

陕西皮影人物造型的轮廓整体概括,线条优美生动有力度,有势有韵,在轮廓内部以镂空为主,又适当留实,做到繁简得宜、虚实相生。

皮影人物、道具、配景的各个部位,常常饰有不同的图案花纹,整体效果繁丽而不拖沓,简练而不空洞。

每一个形象不仅局部耐看,而且整体配合也美,既充实又生动,构成完美的艺术整体。

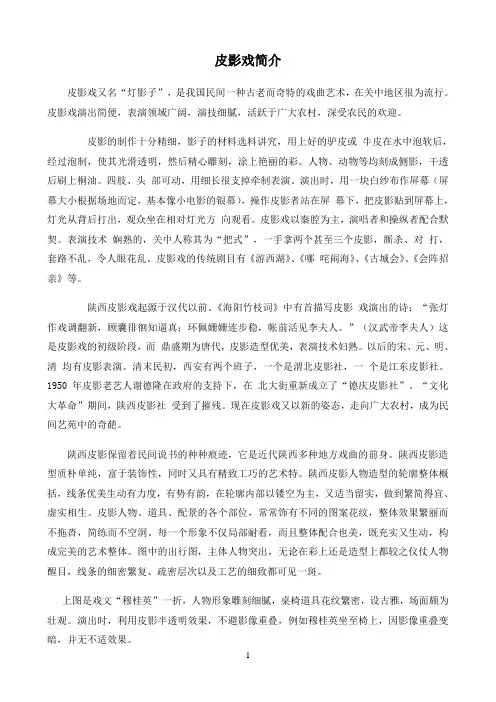

图中的出行图,主体人物突出,无论在色彩上还是造型上都较之仪仗人物醒目,线条的细密繁复、疏密层次以及工艺的细致都可见一斑。

上图是戏文“穆桂英”一折,人物形象雕刻细腻,桌椅道具花纹繁密,设色古雅,场面颇为壮观。

演出时,利用皮影半透明效果,不避影像重叠,例如穆桂英坐至椅上,因影像重叠变暗,并无不适效果。

陕西华县位于中国陕西关中东部,是皮影的发源地。

中国皮影的国际正式名称叫“华剧”,即华县皮影戏曲之意,华县皮影有四绝:一是皮影雕刻作品造诣高,二是演唱功力极深,三是表演者功力精湛,四是华县皮影博大精深,综合艺术水平炉火纯青,堪称为戏曲艺术之绝唱。