器皿造型的基本知识1

- 格式:ppt

- 大小:7.61 MB

- 文档页数:30

陶瓷设计知识点陶瓷是一种古老而丰富多彩的艺术形式,它融合了科学、技术和创意。

作为一种将陶土变成精美艺术品或实用器皿的过程,陶瓷设计具有独特的美学价值和实用性。

本文将介绍一些陶瓷设计的知识点,帮助大家更好地了解这一领域。

一、陶瓷的基本知识陶瓷是由高温烧制而成的材料,通常由陶土和其他添加剂组成。

陶土分为瓷土和釉土两种,瓷土质地细腻、容易成形,适合制作瓷器等精细陶瓷;釉土质地较糙,适合制作釉下彩等装饰性陶瓷。

陶瓷的烧制分为两个步骤:素胎烧制和釉面覆盖。

素胎烧制是将陶土制成胚体,并在高温下烧结,形成坚硬的基底。

釉面覆盖是将釉料施于素胎表面,并再次高温烧制,形成均匀的釉面。

二、陶瓷设计的要素1. 形状与结构陶瓷的形状与结构对其美学效果和功能性有着重要影响。

设计师需要考虑陶瓷作品的视觉效果、使用便利性和稳定性等因素,来确定其形状和结构。

2. 色彩与纹理色彩和纹理是陶瓷设计中常用的装饰手法。

通过各种釉料和彩绘技术,设计师可以赋予陶瓷作品不同的色彩和纹理效果,增强其视觉冲击力和触感体验。

3. 刻画与雕塑刻画和雕塑是陶瓷中常见的表现手法。

通过刻画细节和雕塑造型,设计师可以给陶瓷作品赋予丰富的表情和情感,提升其艺术价值。

4. 工艺与技术陶瓷设计需要结合适当的工艺与技术,确保制作过程的可行性和最终成品的质量。

设计师需要了解陶瓷材料的性质和工艺流程,选择适当的工艺和技术来实现设计意图。

三、陶瓷设计的流派与风格陶瓷设计涵盖了多种流派和风格,每一种都有其独特的审美特点和艺术风格。

1. 中国传统陶瓷中国传统陶瓷以青花、釉里红等为代表,追求自然与雅致的美感。

其瓷器造型大气端庄、线条流畅,常以花鸟、山水等为主题进行装饰。

2. 日本陶艺日本陶艺注重简约与极致的美感,追求自然与朴实的表现。

日式陶瓷常以素雅的釉面、浅釉与风格简约的造型为特点。

3. 西方现代陶瓷西方现代陶瓷注重创新与个性化的设计,常以抽象与装饰性为特点。

其造型多样,色彩鲜艳,充满个性和时尚感。

中国历代器皿造型是一部介绍中国工艺美术之研究器皿造型的图典,约10万字,近5000幅例图,所介绍的器皿造型涵盖了历代很具代表性的作品。

该书对于中国工艺造型艺术研究及创作实践、鉴赏都有深远影响。

按造型分,有圜底器、平底器、尖底器、圈足器、三足或多足器等。

例如,釜是圆底而无足,必须安置在炉灶之上或是以其他物体支撑煮物,釜口也是圆形,可以直接用来煮、炖、煎、炒等,可视为现代所使用“锅”的前身。

甑是圆形,底有方孔或圆孔,有的在器壁近底处也有孔,置于鼎、釜等上面蒸食物用。

如需获取更多关于中国历代器皿造型的内容,建议查阅相关资料或咨询专业人士获取帮助。

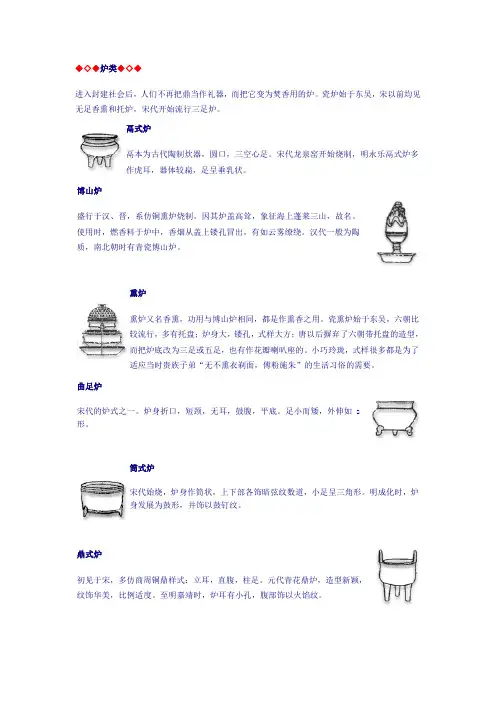

进入封建社会后,人们不再把鼎当作礼器,而把它变为焚香用的炉。

瓷炉始于东吴,宋以前均见无足香熏和托炉,宋代开始流行三足炉。

鬲式炉鬲本为古代陶制炊器,圆口,三空心足。

宋代龙泉窑开始烧制,明永乐鬲式炉多作虎耳,器体较扁,足呈垂乳状。

博山炉盛行于汉、晋,系仿铜熏炉烧制。

因其炉盖高耸,象征海上蓬莱三山,故名。

使用时,燃香料于炉中,香烟从盖上镂孔冒出,有如云雾缭绕。

汉代一般为陶质,南北朝时有青瓷博山炉。

熏炉熏炉又名香熏,功用与博山炉相同,都是作熏香之用。

瓷熏炉始于东吴,六朝比较流行,多有托盘;炉身大,镂孔,式样大方;唐以后摒弃了六朝带托盘的造型,而把炉底改为三足或五足,也有作花瓣喇叭座的。

小巧玲珑,式样很多都是为了适应当时贵族子弟“无不熏衣剃面,傅粉施朱”的生活习俗的需要。

曲足炉宋代的炉式之一。

炉身折口,短颈,无耳,鼓腹,平底。

足小而矮,外伸如s形。

筒式炉宋代始烧,炉身作筒状,上下部各饰暗弦纹数道,小足呈三角形。

明成化时,炉身发展为鼓形,并饰以鼓钉纹。

鼎式炉初见于宋,多仿商周铜鼎样式:立耳,直腹,柱足。

元代青花鼎炉,造型新颖,纹饰华美,比例适度。

至明嘉靖时,炉耳有小孔,腹部饰以火馅纹。

尊尊在商周时作酒器;北宋后期为宫廷陈设用瓷。

元以后,瓶壶品种繁多,更适于灌酒、筛酒,尊便完全失去了实用器皿的作用。

出戟尊仿古铜器造型,敞口,腹微鼓,足外撇。

颈、腹、胫的四周各饰一戟,故名。

宋钧窑的出戟尊,是名贵的珍品。

太白尊文房用具。

小口微撇,短颈,削肩广腹,平底。

清代康熙景德镇窑创烧,以豇豆红最著名,晚清仿制质量差。

观音尊尊的一种式样。

侈口。

长颈,丰肩,腹下渐收,至底外撇,器形似观音手中所持瓶式,故名。

清代康熙景德镇窑创制,品种有郎窑红、青花、五彩等。

罗卜尊小口外撇,颈细长,丰肩,肩下渐收,底内凹,器形似罗卜,故名。

清代康熙景德镇窑多见烧造,以豇豆红居多,也有天蓝釉、豆青釉。

清末民初仿品尤多。

苹果尊口、底内凹,无颈,圆腹,器形似苹果,故名。

中国古代器皿造型样式研究中国古代器皿造型样式研究中国古代器皿在中国文化中占据着重要的位置,不仅仅是实用的容器,更是艺术品和文化符号。

这些古代器皿以其独特的造型样式独树一帜,在世界范围内享有盛誉。

本文将重点研究中国古代器皿的造型样式,并深入探讨其艺术特点和文化背景。

中国古代器皿的造型样式丰富多样,包括瓶、罐、盆、碗、盘等。

每种器皿都有其独特的造型特点。

例如,瓶的形状以长颈和鼓腹为主,使用方便,适合盛装液体;罐则通常有扁平的底部和粗壮的腹部,适合储藏各种物品;盆的底部较宽,既能盛装水和其他液体,又有良好的稳定性。

在中国古代器皿的造型设计中,体现了中国文化的独特哲学思想。

一个重要的特点是皿底,通常是扁平的或微微凸起的。

这是因为古代中国人认为,器皿必须与大地相连,以表达对自然的敬畏和尊重。

此外,器皿的引颈部分常常采用S形曲线设计,这是由于中国古代人认为S形是一种吉祥的象征。

除了造型样式外,中国古代器皿的装饰也是其独特之处。

器皿的装饰通常采用彩绘或雕刻技法,以增加其艺术感和审美价值。

彩绘通常运用青花、红彩、釉上彩等技法,展示了中国古代绘画的独特风格。

雕刻通常采用浮雕或刻线技法,刻画出动植物、人物故事等各种纹饰图案,展现了古代中国人的审美追求和生活态度。

考虑到不同的历史时期和地域特点,中国古代器皿的造型样式也存在差异。

例如,商代的青铜器重视实用性,通常采用简约的造型和纹饰,而唐代的瓷器则更加注重装饰性,花纹繁复多样。

此外,各地区的器皿造型也有所不同,如陶峙制作的陶器在形状和装饰上有其独特之处,成为古代中国陶瓷艺术的瑰宝。

中国古代器皿的造型样式与中国文化有着紧密的联系。

古代中国人对自然和宇宙的认识深刻影响了器皿的造型设计。

器皿的形状常常与自然界的物体相似,如山石、植物等。

此外,器皿的纹饰也常常与中国古代人的信仰、宗教和神话故事相关。

例如,龙作为中国古代的神兽,常常出现在器皿的装饰中,象征着权力和吉祥。

总结起来,中国古代器皿的造型样式独树一帜,体现了中国文化的独特魅力。

琉璃花瓶的知识点总结首先,我们可以介绍琉璃花瓶的历史和起源。

琉璃花瓶最早可以追溯到中国唐代,是中国古代的一种玻璃器,制作工艺非常精湛。

在宋代,琉璃花瓶已经成为宫廷贵族的收藏品,逐渐成为了一种非常重要的装饰品。

其次,我们可以介绍琉璃花瓶的制作工艺。

琉璃花瓶的制作工艺非常繁复,需要经过多道工序才能完成。

首先是选材,因为琉璃花瓶需要透明度高的玻璃材料,所以对原材料的要求非常高。

接着是成型,制作琉璃花瓶需要经过吹制、模压等工序,而且每一道工序都需要非常高的技术和经验。

最后是装饰,琉璃花瓶的装饰也是非常考究的,常见的有镶嵌、绘画等工艺。

整个制作过程需要经过反复琢磨和打磨,才能完成一件精美的琉璃花瓶。

第三,我们可以介绍琉璃花瓶的种类和风格。

根据古代的传统,琉璃花瓶可以分为三种类型:器、器、器。

首先是青花瓶,这种花瓶的胎质细腻,釉面莹润,通常是用青花进行绘制。

其次是五彩瓶,这种花瓶的装饰色彩非常丰富,常见的有红、黄、蓝、绿等颜色。

最后是透明瓶,这种花瓶的特点是透明度非常高,让人可以清晰地看到花瓶内部的花卉。

第四,我们可以介绍琉璃花瓶的文化内涵。

在中国古代,琉璃花瓶被视为吉祥之物,寓意着家庭和睦、生活美满。

因此,琉璃花瓶常常成为宫廷贵族的收藏品,也成为了一种重要的礼品。

而在现代,琉璃花瓶也成为了装饰家居的重要物品,为家庭增添了一份浓郁的文化氛围。

最后,我们可以介绍琉璃花瓶的保养和收藏方法。

首先是避免阳光直射,因为琉璃花瓶的颜色会因为长时间的阳光暴晒而褪色。

其次是防止摔碰,由于琉璃花瓶材质脆弱,需要小心使用,避免摔碰。

最后是定期清洁,要用干净的软布轻轻擦拭,不要使用化学清洁剂。

综上所述,琉璃花瓶是一种非常传统的艺术品,有着非常丰富的历史和文化内涵。

学习琉璃花瓶的知识点可以让我们更加了解中国传统文化,也可以为我们的家居增添一份文化氛围。

同时,琉璃花瓶的保养和收藏也是非常重要的,需要我们加以重视。

希望以上内容可以对大家有所启发,更加热爱和了解中国的传统文化。

陶瓷设计与工艺知识点陶瓷是一种常见而受人喜爱的工艺品,它的设计与制作过程需要掌握一定的知识点。

本文将介绍一些关于陶瓷设计与工艺的基础知识,帮助读者更好地理解和欣赏陶瓷作品。

一、材料与工具陶瓷材料主要由粘土、石英、长石等原料调制而成。

而制作陶瓷作品所需的工具包括陶轮、刻刀、刷子、瓷彩等。

材料的选择和工具的运用将直接影响到陶瓷作品的成型和装饰效果。

二、造型设计陶瓷作品的造型设计是非常重要的一环。

在设计过程中,需要考虑到作品的整体比例、形状、曲线等因素。

在细节处理上,可以运用捏、拉、推等不同的手法来创造出独特的立体效果。

同时,也可以通过陶轮等工具来制作平面形态的陶瓷器皿。

三、装饰工艺装饰是陶瓷作品中的关键环节,它可以增加作品的美感和艺术价值。

常见的装饰工艺包括彩绘、雕刻、刻花等。

彩绘是指在陶瓷表面上使用颜料进行绘画,创造出各种图案和纹饰。

雕刻则是通过刻刀等工具将陶瓷表面雕琢成各种形式,给作品增加立体感。

刻花是指在陶瓷上刻出各种纹理和花纹,增加观赏性和触感。

四、烧制过程陶瓷作品的烧制过程十分关键,直接决定了作品的质量和特性。

烧制主要分为釉下烧和釉上烧两种方式。

釉下烧是指先将陶瓷作品进行初次烧制,然后再施加釉料,最后再次烧制。

而釉上烧则是在陶瓷表面施加釉料后直接进行烧制。

烧制温度、时间的控制以及烧制的环境均对作品的成品效果产生影响。

五、陶瓷品类与特点陶瓷作品根据用途和形态可以分为器皿类、雕塑类、建筑类等。

其中,器皿类作品主要用于盛放和使用,常见的有碗、盘、瓶等。

雕塑类作品则是通过陶瓷材料塑造出各种形象,常见的有人物雕塑、动物雕塑等。

建筑类陶瓷则应用于建筑装饰等领域。

每一类作品都有其独特的造型和装饰特点,值得我们认真品味与欣赏。

在陶瓷设计与工艺的学习中,我们还需了解陶瓷的历史与文化背景,以及不同地域的陶瓷工艺特色。

通过综合运用材料、工具、造型设计和装饰工艺等知识点,我们可以创作出独特的陶瓷作品,展现个人的审美观和艺术追求。

造型工艺知识点总结大全一、造型工艺的概念及作用造型工艺是一种将材料加工成各种形状、结构和图案的技术方法,主要用于美化和装饰工艺品、建筑、服装等物品,以及制作雕塑、雕刻、绘画等艺术品。

造型工艺在日常生活中起着非常重要的作用,可以增加物品的美观性,提升产品的附加值,同时也是一种艺术表现形式。

二、造型工艺的分类造型工艺可以根据不同的加工方式进行分类,主要有以下几种:1. 雕塑工艺:采用手工或机械工艺,将各种材料(如木材、石材、金属等)进行雕刻、切割、焊接等加工,制作出各种雕塑作品。

2. 雕刻工艺:将木材、石材、玉石等质地较硬的材料用刀具等工具进行切割雕刻,制成各种平面或立体的图案、文字或图像。

3. 绘画工艺:使用各种颜料和绘画工具,在画布、纸张或其他表面上进行绘画创作,表现出各种图案、色彩和形态。

4. 拼贴工艺:利用不同材料(如纸张、布料、木片等)进行剪裁、拼接、粘合等工艺,创作出各种立体或平面的拼贴作品。

5. 陶瓷工艺:采用陶土等矿物质材料,通过制作、造型、装饰、烧制等工艺,制作出各种陶瓷制品。

6. 珠宝工艺:利用各种贵重金属和宝石,通过雕刻、镶嵌、打磨等工艺,制作出各种珠宝饰品。

7. 雕梁画栋:在建筑、家具、器皿等表面进行雕刻、绘画等装饰工艺,提升物品的艺术价值。

8. 编织工艺:利用纤维材料、金属线等进行编织、结绳等工艺,制作出各种编织品和装饰品。

三、造型工艺的基本工艺流程不同的造型工艺有着不同的工艺流程,但在整体上可以分为以下几个基本的工艺流程:1. 选材:选择适合的原材料和工艺材料,包括木材、石材、金属、陶瓷、纸张、布料、颜料、珠宝原料等。

2. 制作:根据设计要求和工艺流程,对原材料进行加工、切割、雕刻、组合等操作,进行基本的工艺制作。

3. 装饰:根据设计需求,进行各种装饰工艺,包括绘画、雕刻、镶嵌、烧制、镀金等。

4. 完工:对制作好的造型工艺品进行整体检查、修整、打磨等工序,确保产品外观完美。

一、陶瓷造型指从陶瓷工艺美术的角度出发,根据生活的各种需求,利用不同的陶瓷工艺材料,采用相应的工艺技术,设计和制作有一定审美价值的陶瓷器皿样式。

陶瓷造型的名称根据陶瓷造型的基本样式,目前较多见的器皿造型大致分为几大类:碗、盘、杯、碟、壶、瓶、罐、缸、坛、锅、盆、钵、盅、盒、洗、盂等。

造型的名称来源大约有7个:1、模仿自然界某种形状得名:冬瓜壶、竹节壶、扁柿壶、玉米壶、石榴壶、葫芦瓶等。

2、造型样式受其他工艺造型的影响,或生活中某种器物的造型样式类似得名:花觚、琮式瓶、锥把瓶、纸锤瓶、腰鼓瓶、鱼篓罐、斗笠碗等。

3、以造型样式形体变化的特点的名:扁瓶、六方瓶、折方瓶、窝式碗、折边盘等。

4、因造型构件特征得名:鸡头壶、双鱼耳瓶、蒜头瓶、象耳瓶、四系瓶等。

5、造型本身特征不明显,用较固定的装饰纹内容命名:冰纹梅花罐、鱼藻罐等。

6、根据容量大小,但造型样式没大变化,仍用原由名称:四合壶、五合壶、三大碗等。

7、有些造型是结合具体的使用要求而得名:鱼盘、奶杯、汁斗等。

二、陶瓷造型与生活的关系1、陶瓷造型产生于使用要求●劳动创造了人,也创造了人类的物质文化。

●早在新石器时代,我们的祖先在和大自然作斗争中,发明了制陶技术。

2、原始社会的陶器是当时日常生活中不可缺少的器具。

由于原始社会农业的发展,使人们开始过着比较稳定的定居生活。

农产品需要有储存的容器和饮煮的用具。

种子的保存更需要合适的器皿。

于是根据不同的要求创造出不同的陶瓷造型。

A、汲器造型特点:底部尖圆,上大下小。

仰韶文化的小口尖底瓶;大汶口文化的背水壶等。

B、炊器现代生活中炉灶和锅的祖先。

底部有三足的是可以支烧的鼎、鬲、甑(Zeng)、甗(yan)、灶,也就是今天的炉灶;大器皿可盛煮食物的如:罐、釜等。

C、饮器商周时期,酿酒业的发生发展,出现了青铜工艺,青铜器有许多酒具造型。

D、茶具农业技术的发展,茶的种植和推广,使饮茶盛行,也就产生了许多茶具。

明清两代饮茶习尚更为普遍,方式也有变化。

中国古代器皿造型样式研究一、本文概述1、研究背景和意义中国,作为世界上历史最为悠久的国家之一,其文化遗产的丰富程度堪称举世无双。

在众多的文化遗产中,中国古代器皿以其独特的造型样式和精湛的工艺技术,成为了中华文化的重要载体。

这些器皿,无论是用于日常生活的饮食器皿,还是用于特殊场合的祭祀礼器,都体现了中国古代人们的审美观念、生活习俗和社会制度。

因此,对中国古代器皿造型样式的研究,不仅有助于我们更深入地了解古代社会和文化,也有助于我们更全面地认识中国文化的独特性和多样性。

然而,随着社会的快速发展和人们生活方式的改变,许多传统的器皿造型样式已经逐渐淡出人们的日常生活,甚至被遗忘。

这种现象不仅意味着文化遗产的流失,更意味着我们对自身文化传统的忽视。

因此,对中国古代器皿造型样式的研究,更具有了紧迫性和现实意义。

本研究旨在通过对中国古代器皿造型样式的系统梳理和分析,揭示其背后的文化内涵和社会价值,以期引起人们对传统文化的关注和重视。

本研究也希望为现代设计提供历史借鉴和文化灵感,推动传统文化与现代设计的融合创新。

对中国古代器皿造型样式的研究,不仅是对文化遗产的保护和传承,更是对文化自信的体现和提升。

我们期待通过这项研究,让更多的人了解和欣赏中国古代器皿的美,让中国的传统文化在现代社会中焕发出新的生机和活力。

2、国内外研究现状中国古代器皿造型样式研究是一个跨越多个学科领域的综合性课题,涉及到考古学、艺术史、设计学、美学等多个学科。

国内外学者在该领域的研究已经取得了丰硕的成果,但也存在一些问题和挑战。

在国内,随着考古发掘工作的不断深入,越来越多的古代器皿被发掘出土,为研究提供了丰富的实物资料。

同时,国内学者在古代器皿造型样式的研究上也取得了显著进展,不仅梳理了各个历史时期的器皿造型特点,还深入探讨了其背后的文化内涵和社会背景。

然而,国内研究在理论深度和广度上仍有待提高,尤其是在跨学科研究方面,还需要加强与其他学科的交流和合作。

陶瓷造型的一般规律规律是事物发展的本质联系和必然趋势,亦称“法则”。

陶瓷产品有期一般的规律,也有它特殊的规律。

研究陶瓷造型规律,是为了很好的掌握它,以指导实践。

同时我们还应该在实践中不断总结、发现新的规律,来充实丰富理论。

这是一个不断反复提高的过程,不能忽视。

陶瓷造型分类的方法很多,归纳起来有以下三个方面。

一、从图案结构(几何形)法则分(一)规则造型规则造型运用图案中对称与均衡的法则,也称为几何形体的造型,其构成陶瓷器物的形状有一定的规律,即器物的正中,中轴线两边的大、小、长、短、高、低等结构是基本一致的。

如盘、碗、缸、罈、圆形、方形等,都属于对称造型。

平衡(均衡)造型,即器物造型主体是对称的,而其副件安排从中轴线两边感觉其份量相等。

如茶壶壶嘴、壶把的安排处理,虽不是相等的,但感觉是等量均衡的。

(二)不规则造型即不对称造型,它是无一定规律的造型。

如自然形象的雕塑台灯、鸡壶、鱼形盘,还有异形造型和器皿如捷克斯洛伐克“爱立卡”咖啡具等。

二、从生产工艺方法分(一)旋坯成形由于利用辘轳制坯成形,其特点是圆形对称。

(二)注浆成形它除了可以浇注圆形器皿以外,主要浇注多角和不规则的异形产品,如多角、椭圆形器皿和雕塑(自然形)烟缸等瓷器产品。

(三)“圆器”和镶接造型无嘴、把的圆形陶瓷产品,如碗、盘类,有的用黄泥制成器形内模,用瓷泥敷盖上拍打成形,称“圆器”。

有的用瓷泥片镶接成多角形的器皿,称“镶器”。

宜兴紫砂陶器造型多用此类成形方法。

三、从实用与人的视觉及外观形象分(一)平面造型有部份陶瓷产品,由于限于实用功能,其造型高度小,口面大,人们的视线不易于接触到其高度,多只(俯视)看到造型的平面,如盘、碗、盆之类。

(二)里面造型因为造型较高,在人们实用环境中的视线与物体垂直成90°,因此多接触到其主体立面,如花瓶、壶、罐类。

陶瓷造型很多,分类也不同。

总结起来,一切陶瓷造型都来自人们的生产实践,源于生活。

几何造型、自然造型或不规则造型,都不是人们头脑里固有的。

器皿认知知识点总结归纳一、器皿的种类1. 餐具类餐具是我们日常生活中经常接触的器皿,它包括盘子、碗、筷子、勺子等。

餐具的种类繁多,根据功能可以分为盛食物的盘子和碗,以及用来进食的筷子和勺子。

根据材质可以分为陶瓷餐具、玻璃餐具、不锈钢餐具等。

2. 厨具类厨具是用来加工和烹饪食物的器皿,它包括锅、炖盅、炒勺、砧板等。

厨具的种类也很多,根据用途可以分为烹饪用具和加工用具,根据材质可以分为不锈钢厨具、铸铁厨具、陶瓷厨具等。

3. 装饰品类器皿也可以是用来装饰的艺术品,它们可以是摆件、花瓶、茶具等。

这些装饰品通常具有精美的工艺和独特的造型,可以用来装饰居室,也可以用来欣赏和收藏。

二、器皿的制作工艺1. 陶瓷制作陶瓷是一种广泛应用于器皿制作的材料,它具有良好的耐热性和装饰性。

陶瓷制作包括挤压、拉坯、轮盘、浇筑等工艺,通过模具或手工制作成形,然后再进行烧制。

2. 玻璃制作玻璃是一种透明的制作材料,它可以制作成各种器皿,如杯子、花瓶等。

玻璃制作主要包括吹制和模压两种工艺,通过加热玻璃料并用工具或模具塑形,最后冷却成型。

3. 金属制作金属器皿主要包括不锈钢、铝合金、铸铁等材质,它们具有良好的耐用性和导热性。

金属制作主要包括铸造、锻造、冲压、焊接等工艺,通过机械加工和热处理,将金属材料加工成所需的形状。

三、器皿的历史文化1. 中国器皿中国是一个拥有悠久历史和丰富文化的国家,器皿在中国文化中有着重要地位。

中国古代的陶瓷、青铜器等都是世界著名的艺术品,它们不仅展现了中国古代的制作工艺和审美观念,也反映了当时的社会文化和生活习俗。

2. 西方器皿西方的器皿制作也有着独特的历史文化,如古希腊的陶瓷器、古罗马的玻璃器皿等。

这些器皿不仅体现了西方古代的艺术风格和工艺技术,也反映了当时的宗教信仰和社会生活。

3. 东方器皿东方的器皿制作也有着独特的历史文化,如日本的茶器、韩国的瓷器等。

这些器皿具有浓厚的民族特色和文化内涵,反映了东方古代的生活方式和审美情趣。

中国古代器皿造型样式研究中国古代器皿造型样式研究中国是一个拥有悠久文明历史的国家,同时也是世界器皿制作的重要发源地之一。

作为传统文化的重要组成部分,古代中国的器皿在外观造型上非常多样化,这些造型不仅展现了艺术家的创造力,也反映了当时社会的特点和审美观念。

本文将对中国古代器皿的造型样式进行研究,并分析其背后的文化内涵。

中国古代器皿的造型样式大致可以分为器物类型、器物形态和纹饰样式三个方面。

首先是器物类型,古代中国的器皿种类繁多,包括盆、瓶、壶、碗、杯等等。

这些器物不仅具有实用功能,还反映了当时人们对于生活的需求和习俗。

例如,盆和碗通常被用来盛放食物,而壶和杯则用于饮食。

其次是器物形态,古代中国器皿的形态设计非常多样化,有的器皿造型高大雄伟,有的造型简约优雅。

例如,商代的青铜器常常采用动物造型,如鸟兽纹饰等。

而到了汉代,器皿的造型更加现实,形似生活中的物品,如漏壶、马蹄形碗等。

最后是纹饰样式,纹饰是古代器皿的重要装饰元素,它不仅能增加器皿的美感,还承载着丰富的文化内涵。

古代中国的纹饰常常取材于自然界,如鱼、鸟、花、树等,同时也包括吉祥纹样,如龙、凤等。

这些纹饰不仅丰富了器皿的艺术价值,还体现了中国古代人们对自然的崇拜和美好寓意的追求。

中国古代器皿的造型样式与当时的社会背景和审美观念密切相关。

一方面,器皿的造型样式反映了当时人们的审美追求和审美观念。

在古代中国,人们崇尚自然之美,追求和谐、简洁、自然的美感。

因此,古代器皿的造型多以简约、自然的形式出现,注重线条的流畅和整体的协调。

另一方面,器皿的造型样式也受到当时社会需求的影响。

例如,商代的青铜器多为礼器,用于祭祀和宴会,因此造型通常比较庄重、雄伟。

而到了汉代,随着城市化进程加快和商业繁荣,人们对器皿的需求也更加多样化,因此造型也更加多样化。

通过对中国古代器皿造型样式的研究,我们可以更好地理解中国古代人的生活、审美观念和文化内涵。

古代中国器皿的造型样式不仅是艺术的体现,也是文化的传承。