第14课“冷战”的起源

- 格式:ppt

- 大小:911.00 KB

- 文档页数:22

历史九下14课笔记一、冷战中的对峙。

1. 冷战政策。

- 定义。

- 冷战是指第二次世界大战后的40多年间,以美、苏为首的两大集团之间既非战争又非和平的对峙与竞争状态。

- 背景。

- 二战后,美国的经济、军事实力居世界第一位,它称霸世界的野心日益膨胀,但美国又不得不正视苏联等社会主义国家。

- 苏联在二战后国际威望大大提高,努力扩大自己在东欧的影响,与美国的全球战略产生矛盾。

- 表现。

- 政治上:杜鲁门主义出台(1947年3月)- 内容:杜鲁门在国会发表演说,宣称美国有领导“自由世界”的使命,以“防止共产主义的渗入”。

- 影响:杜鲁门主义的出台,标志着美苏战时同盟关系正式破裂、美苏之间冷战的开始。

- 经济上:马歇尔计划(1947年)- 内容:美国国务卿马歇尔提出“欧洲复兴计划”,即马歇尔计划。

目的是通过援助西欧恢复经济,稳定资本主义制度,同时加强对西欧的控制,把西欧纳入美国对苏联“冷战”的战略轨道。

- 影响:促进了西欧经济的恢复和发展,同时也加强了美国对西欧的控制。

- 军事上:北约组织的建立(1949年)- 成立:美国等西方国家建立了北大西洋公约组织,简称北约。

它是一个军事同盟,总部设在比利时的布鲁塞尔。

- 影响:北约的成立是美国遏制苏联、称霸世界的一个重要行动,加剧了冷战的程度。

2. 两极格局的形成。

- 华约组织的建立(1955年)- 背景:为了应对北约的威胁,苏联和东欧社会主义国家成立了华沙条约组织,简称华约。

- 影响:华约组织的建立,标志着两极格局的最终形成。

从此,欧洲出现了北约和华约两大军事政治集团对峙的局面,美苏两极格局正式形成。

二、美苏争霸。

1. 时间。

- 20世纪50年代后期起,美苏开始了长达三十多年的争霸。

2. 阶段及特点。

- 第一阶段(20世纪50年代中期 - 60年代初期)- 特点:既有缓和又有紧张,优势在美国。

- 事件:- 缓和:1955年,苏联和西方国家签订了对奥和约,结束了四大国对奥地利的占领状态,奥地利恢复了主权。

第14课美苏“冷战”对峙局面的形成冷战政策(丘吉尔的铁幕演说是冷战开始的信号)1、冷战政策出台的背景和原因★(1)美国称霸世界野心的膨胀。

(2)苏联和东欧社会主义力量的发展,国际地位迅速提升。

(3)和平的呼声。

二战后美国和苏联都需要一个和平的发展环境,都不愿重燃战火。

2、含义:美国等西方资本主义国家对苏联等社会主义国家,采取除武装进攻之外一切手段的敌对行为,以遏制共产主义。

★★★3、冷战的主要表现(措施)(1)政治上出台杜鲁门主义。

1947年3月杜鲁门主义的出台表示美苏战时同盟关系破裂,标志美苏冷战的开始。

(2)经济上实施了马歇尔计划,援助西欧。

——促进了西欧各国经济的复兴,也加深了它们对美国的依赖.(3)军事上成立北大西洋组织(简称北约)(1949.5)。

4、苏联的对策和两极世界格局的形成★(1)苏联联合东欧国家成立华沙条约组织(军事上,简称华约),这样二战后的新的世界格局——两极格局正式形成(1955年),把美苏冷战推向高潮。

(2)冷战的产物:德国被分裂★5、争霸的结果:1991年底苏联解体,标志着以美苏争霸为特征的两极世界格局结束,世界朝着多极化趋势发展。

第14课美苏“冷战”对峙局面的形成冷战政策(丘吉尔的铁幕演说是冷战开始的信号)1、冷战政策出台的背景和原因★(1)美国称霸世界野心的膨胀。

(2)苏联和东欧社会主义力量的发展,国际地位迅速提升。

(3)和平的呼声。

二战后美国和苏联都需要一个和平的发展环境,都不愿重燃战火。

2、含义:美国等西方资本主义国家对苏联等社会主义国家,采取除武装进攻之外一切手段的敌对行为,以遏制共产主义。

★★★3、冷战的主要表现(措施)(2)政治上出台杜鲁门主义。

1947年3月杜鲁门主义的出台表示美苏战时同盟关系破裂,标志美苏冷战的开始。

(2)经济上实施了马歇尔计划,援助西欧。

——促进了西欧各国经济的复兴,也加深了它们对美国的依赖.(3)军事上成立北大西洋组织(简称北约)(1949.5)。

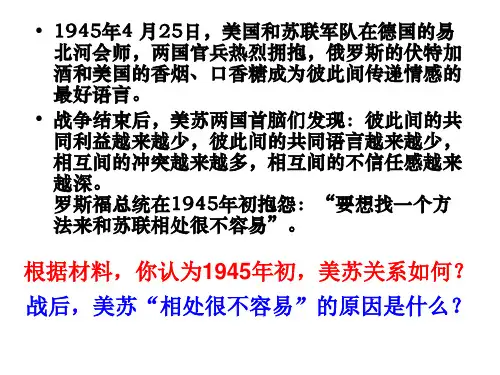

历史中考冷战知识点归纳冷战是第二次世界大战后,大约从1947年到1991年,美国和苏联两个超级大国之间在政治、经济、军事和意识形态上的长期对抗。

这一时期虽然没有直接的大规模武装冲突,但双方通过各种手段进行竞争和对抗,对全球政治格局产生了深远的影响。

冷战的起源:冷战的根源可以追溯到第二次世界大战结束后,苏联和西方国家在战后重建和国际秩序上的分歧。

美国主张自由市场经济和民主政治,而苏联则坚持共产主义和计划经济。

随着战后世界格局的重新划分,两大阵营逐渐形成。

冷战的阶段:1. 初期冷战(1947-1953):以杜鲁门主义的提出为标志,美国开始在政治、经济和军事上对抗苏联及其盟友。

同时,马歇尔计划的实施帮助欧洲国家重建经济,以遏制共产主义的扩张。

2. 紧张升级(1953-1962):这一时期以苏联的斯大林去世和赫鲁晓夫上台为转折点,苏联开始在国际舞台上更加积极地扩张影响力。

古巴导弹危机是这一时期紧张局势的高潮。

3. 缓和与再紧张(1962-1979):随着古巴导弹危机的解决,双方开始寻求缓和关系,但随后越南战争和苏联入侵阿富汗等事件再次加剧了双方的对抗。

4. 结束期(1979-1991):随着苏联经济的衰退和东欧共产主义政权的崩溃,冷战逐渐走向终结。

1989年柏林墙的倒塌和1991年苏联的解体标志着冷战的正式结束。

冷战的主要事件:- 杜鲁门主义:美国总统杜鲁门提出的一项外交政策,旨在遏制苏联的扩张。

- 马歇尔计划:美国对欧洲的经济援助计划,旨在帮助战后欧洲重建并遏制共产主义。

- 柏林封锁与空运:苏联封锁了柏林,美国通过空运向西柏林提供物资。

- 朝鲜战争:冷战期间的一场代理战争,朝鲜半岛分裂为南北两个国家。

- 古巴导弹危机:苏联在古巴部署导弹,引发美苏之间的严重对峙。

- 越南战争:美国介入越南内战,试图阻止共产主义的扩张。

- 阿富汗战争:苏联入侵阿富汗,试图支持一个亲苏政权。

冷战的影响:冷战不仅影响了美苏两国,也对全球政治、经济和军事格局产生了深远的影响。

第1篇一、冷战背景1. 二战结束后的国际形势二战结束后,世界格局发生了巨大变化。

欧洲各国经济、政治、军事等方面都遭受了严重破坏,美国和苏联成为世界上两个最强大的国家。

同时,世界反法西斯战争胜利后,美苏两国在意识形态、政治制度、经济模式等方面存在巨大差异,导致两国关系日益紧张。

2. 意识形态对立冷战时期,美苏两国在意识形态上存在着严重对立。

美国代表资本主义制度,苏联代表社会主义制度。

两国在政治、经济、文化等方面展开了激烈的竞争。

3. 军事对抗冷战期间,美苏两国在军事上展开对抗。

两国分别建立了庞大的军事力量,进行了多次军备竞赛。

同时,两国在全球范围内进行了争夺势力范围的斗争,如朝鲜战争、越南战争等。

二、冷战起源1. 杜鲁门主义1947年,美国总统杜鲁门提出了“杜鲁门主义”。

该主义认为,苏联是美国的最大威胁,美国应采取强硬政策,遏制苏联的扩张。

杜鲁门主义成为冷战起源的重要标志。

2. 马歇尔计划1947年,美国推出了“马歇尔计划”,旨在帮助欧洲各国恢复经济。

该计划实际上是为了巩固美国在欧洲的影响力,遏制苏联的扩张。

马歇尔计划成为冷战起源的重要推手。

3. 诺曼底登陆1944年,盟军在法国诺曼底登陆,标志着二战欧洲战场的转折点。

战后,美国和苏联在德国、波兰等地区的势力范围发生了激烈争夺,为冷战的爆发埋下了伏笔。

4. 波兰事件1945年,苏联在波兰组建了亲苏政府。

美国对此表示强烈反对,认为这是苏联在东欧地区扩大势力范围的表现。

波兰事件成为冷战起源的一个重要导火索。

三、冷战主要事件1. 朝鲜战争(1950-1953)朝鲜战争是冷战期间美苏两大阵营在朝鲜半岛的直接对抗。

战争以停战协议结束,但朝鲜半岛南北分治的局面一直延续至今。

2. 越南战争(1955-1975)越南战争是冷战期间美苏两大阵营在东南亚地区的激烈对抗。

战争以越南统一结束,美国在越南的失败标志着冷战期间美国霸权地位的衰落。

3. 古巴导弹危机(1962)古巴导弹危机是冷战期间美苏两国最接近核战争的一次危机。

第14课冰冻三尺非一日之寒——“冷战”的缘起教案【教学目标】知识与能力:通过对“冷战”局面形成原因的分析,使学生认识到“冷战”决非是美国统治者的心血来潮,而是有着深刻的历史和现实根源的。

通过考察“冷战”背景之间的相互联系,培养学生发现问题分析问题解决问题的能力。

过程与方法:引导学生探究“冷战”局面形成的原因,展示材料,呈现情景,逐步使学生掌握学习历史的基本路径、方法和手段。

情感态度、价值观:通过对“冷战”局面形成原因的学习,使学生认识到一个国家的实力是决定其国际地位的至关重要的因素,从而使学生明了为了国家的富强自己应担当的社会责任和历史使命。

【教学重点】雅尔塔体制。

【教学难点】如何理解苏美不同社会制度和意识形态对“冷战”局面形成的影响。

【教学方法】讲授法、演示法和互动法【教学课时】1课时【教学过程】(导入新课)由德意日法西斯发动的第二次世界大战给人类数千年的文明带来了空前的浩劫,这是我们都已耳熟能详的了。

全世界有84个国家和地区约20亿人先后被卷入,军队和民众伤亡总数超过1亿人,财产损失达4万亿美元。

其中,日本长达14年之久的侵华战争,给中国造成了巨大的民族灾难,中国军民伤亡3500万人,经济损失达6000亿美元以上。

1951年9月27日,德国阿登纳总理声明,纳粹以德国人民名义犯下的滔天罪行,德国有义务进行物质赔偿,他还首先对法国郑重道歉,赢得了法国人民的宽容。

1970年勃兰特总理出访波兰,在犹太人纪念碑前下跪谢罪。

1985年5月8日,魏茨泽克总统在法西斯德国投降40周年纪念活动讲话中,毫不含糊地谴责纳粹德国发动侵略战争的罪行,要求德国人永远牢记历史教训。

他提出经5月8日“战败日”定为“解放日”,并达成了共识。

1993年,值希特勒篡夺政权60周年之际,德国人民在勃兰登堡门前用烛光组成“决不允许法西斯卷土重来”的字样,表达了他们警惕法西斯的决心。

赫尔佐克总统1994年在波兰举行的纪念反法西斯华沙起义仪式上再次诚恳地向波兰人民谢罪,在参观耶路撒冷大屠杀纪念馆时说“人们决不会忘记纳粹德国屠杀600万犹太人的惨剧,德国决不允许右翼恢复第三帝国”。

第14课“冷战”的缘起-岳麓书社版选修三教案一. 引言“冷战”指二战后苏美两国的对抗局势,延续至20世纪90年代,是当代世界历史中最重要的事件之一。

那么,究竟是什么导致了“冷战”的产生呢?本文将详细介绍“冷战”的缘起。

二. 二战背景二战爆发的背景是德国法西斯政权上台和外交政策的错误。

1933年1月,希特勒成为德国总理,后逐渐掌握国家权力,在德国实行法西斯独裁统治。

1938年3月3日,德国占领奥地利,彻底打破冬青协定,引起国际舆论哗然。

同年的9月,德国又侵略捷克,并一步步向东扩张,准备进攻苏联。

1941年12月7日,日本袭击珍珠港,美国加入了二战。

整个战争一直持续到1945年8月,直到美国用原子弹轰炸了广岛和长崎,日本宣布无条件投降。

三. 二战后的国际形势二战后,战胜国就成为了世界的霸主。

美国和苏联成为最大的两个超级大国,两者的政治和社会制度存在着根本的差异,这也是二战后形成“冷战”的主要原因之一。

四. 西方国家担心苏联的扩张二战后,西方国家担心苏联继续扩张。

1947年,美国总统杜鲁门发布了著名的《杜鲁门主义》声明,宣布美国愿意承担起维护全球自由和民主的责任。

而苏联则试图通过共产党意识形态来影响整个世界。

西方国家认为苏联是威胁他们利益的国家,因此开始了遏制苏联的政策。

五. 原子弹的出现1949年苏联成功进行了原子弹试验,成功发射了第一颗原子弹,并以此宣布了自己也成为拥有核武器的国家。

这引起了美国的强烈反应。

美国政府认为,若苏联拥有核武器,将给美国的安全带来严重威胁,从而开启了核军备竞赛的历史。

六. 贸易战冷战时期,美国实施了贸易保护主义政策,使得许多国家难以进入美国市场,这引起了其他国家的不满。

苏联也成为了受害者之一,双方之间的贸易逐渐减少,加剧了彼此的敌对关系。

七. 结论综上所述,包括民主制度和共产主义意识形态的不同,原子弹的出现以及贸易战等因素都促使了“冷战”的产生。

虽然“冷战”已经结束,但相关的历史事件及其留下的政治、经济和军事遗产对于当今的世界格局仍具有重要意义。