奥斯特发现电流的磁效应

- 格式:doc

- 大小:73.00 KB

- 文档页数:2

人教版2023初中物理九年级物理全册第二十章电与磁重点归纳笔记单选题1、电流的磁效应被发现后,科学家笃信自然力的统一,以逆向的思想,开始在磁生电的研究中进行艰辛的探索。

下列科学家与其重要发现对应正确的是()A.法拉第——电磁感应现象B.奥斯特——电流的热效应C.安培——通电导体周围存在磁场D.焦耳——磁场对通电导体的作用答案:AA.1831年,一位叫迈克尔·法拉第的科学家发现了磁与电之间的相互联系和转化关系。

闭合电路的部分导体在磁场中做切割磁感线运动,闭合电路中就会产生感应电流。

这种利用磁场产生电流的现象称为电磁感应,故A正确;B.焦耳发现了通过电阻时,电流做功而消耗电能,产生了热量,这种现象叫做电流的热效应,故B错误;C.1820年,丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应,即通电导线周围存在磁场,故C错误;D.安培发现了磁场对通电导体的作用,故D错误。

故选A。

2、“探究电磁铁磁性强弱与哪些因素有关”实验时,实验装置如图所示,下列说法错误的是()A.当滑动变阻器滑片向左移动时,电磁铁甲、乙吸引大头针的个数增加,电磁铁磁性增强B.电磁铁吸引的大头针下端分散的原因是同名磁极相互排斥C.根据图示的情景可知,电流一定时,线圈匝数越多,电磁铁的磁性越强D.电磁铁在生活中的其中一个应用是电磁继电器,电磁继电器磁性强弱与电流方向有关答案:D知道,电路中的电流A.当滑动变阻器滑片向左移动时,滑动变阻器接入电路的电阻变小,总电阻变小,由I=UR变大,电磁铁磁性增强,电磁铁甲、乙吸引大头针的个数增加,故A正确;B.实验发现被电磁铁吸引的大头针下端是分散的,其原因是大头针被磁化后同名磁极互相排斥,故B正确;C.由图示的情景知道,两个电磁铁串联接入电路中,通过的电流是相同的,线圈匝数越多,吸引的大头针的个数越多,电磁铁的磁性越强,故C正确;D.电磁继电器磁性强弱与电流方向无关,与电流大小、线圈的匝数的多少有关,故D错误。

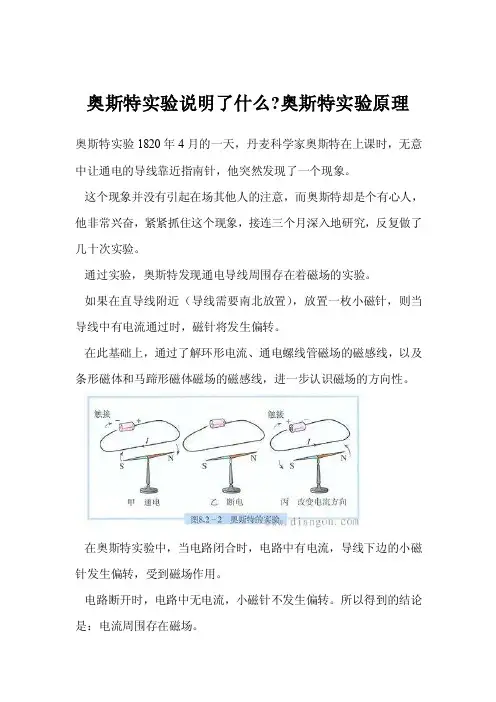

奥斯特实验说明了什么?奥斯特实验原理奥斯特实验1820年4月的一天,丹麦科学家奥斯特在上课时,无意中让通电的导线靠近指南针,他突然发现了一个现象。

这个现象并没有引起在场其他人的注意,而奥斯特却是个有心人,他非常兴奋,紧紧抓住这个现象,接连三个月深入地研究,反复做了几十次实验。

通过实验,奥斯特发现通电导线周围存在着磁场的实验。

如果在直导线附近(导线需要南北放置),放置一枚小磁针,则当导线中有电流通过时,磁针将发生偏转。

在此基础上,通过了解环形电流、通电螺线管磁场的磁感线,以及条形磁体和马蹄形磁体磁场的磁感线,进一步认识磁场的方向性。

在奥斯特实验中,当电路闭合时,电路中有电流,导线下边的小磁针发生偏转,受到磁场作用。

电路断开时,电路中无电流,小磁针不发生偏转。

所以得到的结论是:电流周围存在磁场。

同时,电路中电流方向相反时,小磁针偏转方向发生也相反,说明小磁针受到的磁场作用相反。

所以得到的结论是:磁场方向跟电流的方向有关。

奥斯特实验的两个典型结论就是:电流周围存在磁场;磁场方向跟电流的方向有关。

奥斯特研究电流磁效应的过程丹麦物理学家汉斯·奥斯特(H.C.Oersted,1777-1851)是康德哲学思想的信奉者,深受康德等人关于各种自然力相互转化的哲学思想的影响,奥斯特坚信客观世界的各种力具有统一性,并开始对电、磁的统一性的研究。

1751年富兰克林用莱顿瓶放电的办法使钢针磁化的发现对奥斯特启发很大,他认识到电向磁转化不是可能不可能的问题,而是如何实现的问题,电与磁转化的条件才是问题的关键。

开始奥斯特根据电流通过直径较小的导线会发热的现象推测:如果通电导线的直径进一步缩小那么导线就会发光如果直径进一步缩小到一定程度,就会产生磁效应。

但奥斯特沿着这条路子并未能发现电向磁的转化现象。

奥斯特没有因此灰心,仍在不断实验,不断思索,他分析了以往实验都是在电流方向上寻找电流的磁效应,结果都失效了,莫非电流对磁体的作用根本不是纵向的,而是一种横向力,于是奥斯特继续进行新的探索。

高考物理物理学史知识点经典测试题含答案解析(1)一、选择题1.在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。

下列叙述符合历史事实的是()A.奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应揭示了电与磁之间存在必然的联系B.安培在实验中观察到导线静止,通有恒定电流,在其附近的固定导线线圈中,会出现感应电流C.库仑发现通电导线在磁场中会受到力的作用D.法拉第在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化2.下列说法正确的是()A.开普勒行星运动定律只适用于行星绕太阳的运动,不适用于卫星绕行星的运动B.牛顿提出了万有引力定律,并测定了引力常量的数值C.万有引力的发现,揭示了自然界一种基本相互作用的规律D.地球绕太阳在椭圆轨道上运行,在近日点和远日点受到太阳的万有引力大小是相同的3.下列有关物理学家的成就正确的是()A.法拉第发现了电流的磁效应B.安培提出了分子电流假说C.楞次发现了电磁感应定律D.奥斯特发现了判断感应电流方向的规律4.今年是爱因斯坦发表广义相对论100 周年。

引力波是爱因斯坦在广义相对论中预言的,即任何物体加速运动时给宇宙时空带来的扰动,可以把它想象成水面上物体运动时产生的水波。

引力波在空间传播的方式与电磁波类似,以光速传播,携带有一定能量,并有两个独立的偏振态。

引力波探测是难度最大的尖端技术之一,因为只有质量非常大的天体加速运动时才会产生较容易探测的引力波。

2016 年2 月11 日,美国激光干涉引力波天文台宣布探测到了引力波,该引力波是由距离地球13 亿光年之外的两个黑洞合并时产生的。

探测装置受引力波影响,激光干涉条纹发生相应的变化,从而间接探测到引力波。

下列说法正确的是A.引力波是横波B.引力波是电磁波C.只有质量非常大的天体加速运动时才能产生引力波D.爱因斯坦由于预言了引力波的存在而获得诺贝尔物理学奖5.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程.以下有关物理学史的说法中正确的是 ( )A.伽利略总结并得出了惯性定律B.地心说的代表人物是哥白尼,日心说的代表人物是托勒密C.出色的天文观测家第谷通过观测积累的大量资料,为开普勒的研究及开普勒最终得到行星运动的三大定律提供了坚实的基础D.英国物理学家牛顿发现了万有引力定律并通过实验的方法测出万有引力常量G的值6.物理学推动了科学技术的创新和革命,促进了人类文明的进步,关于物理学发展过程的认识,下列说法中正确的是A.牛顿应用“理想斜面实验”推翻亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点B.卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析,提出了原子核是由质子和中子组成的C.牛顿在发现万有引力定律的过程中应用了牛顿第三定律D.英国科学家法拉第心系“磁生电”思想是受到了安培发现电流的磁效应的启发7.许多科学家对物理学的发展做出了巨大贡献,下列选项中说法全部正确的是( )①牛顿发现了万有引力定律,他被誉为第一个“称出”地球质量的人②富兰克林通过油滴实验比较精确地测定了电荷量e的数值③法拉第提出了场的概念并用电场线形象地描述电场④麦克斯韦从理论上预言了电磁波的存在⑤汤姆孙根据α粒子散射实验现象提出了原子的核式结构模型⑥库仑利用扭秤测出了静电力常量k的数值A.①③④ B.②③⑥ C.④⑤⑥ D.③④⑥8.下列叙述错误的是()A.亚里士多德认为维持物体的运动需要力B.牛顿通过观察苹果落地得出了万有引力定律C.奥斯特发现电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系D.卡文迪许通过扭秤实验测出了引力常量的数值,从而验证了万有引力定律9.关于伽利略对物理问题的研究,下列说法中正确的是()A.伽利略认为,在同一地点重的物体和轻的物体下落快慢不同B.若使用气垫导轨进行理想斜面实验,就能使实验成功C.理想斜面实验虽然是想象中的实验,但它是建立在可靠的事实基础上的D.伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证10.自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。

强基础专题十五:物理学史及研究方法1.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列叙述中符合物理学史实的是A. 奥斯特发现了电流的磁效应,并总结出了右手定则B. 牛顿提出了万有引力定律,并通过实验测出了万有引力恒量C. 伽利略通过理想斜面实验,提出了力是维持物体运动状态的原因D. 库仑在前人的基础上,通过实验得到真空中点电荷相互作用规律2.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程。

在对以下几位物理学家的叙述中,符合历史的说法是A. 牛顿发现了万有引力定律B. 在对自由落体运动的研究中,伽利略猜想运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行验证C. 牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的观点D. 亚里士多德最早指出了“力不是维持物体运动的原因”3.关于物理学研究方法和物理学史,下列说法正确的是A. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法B. 根据速度定义式,当△t非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了微元法C. 亚里士多德认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法D. 牛顿在伽利略等前辈研究的基础上,通过实验验证得出了牛顿第一定律4.在物理学发展上许许多多科学家做出了巨大贡献。

下列符合物理史实的是A. 牛顿提出了万有引力定律并利用扭秤实验装置测量出万有引力常量B. 法拉第通过精心设计的实验,发现了电磁感应现象C. 卡尔最先把科学实验和逻辑推理方法相结合,否认了力是维持物体运动状态的原因D. 第谷用了20年时间观测记录行星的运动,发现了行星运动的三大定律5.下列说法中正确的是A. 伽利略设计的斜面实验巧妙地借用了“冲淡”重力的方法,通过实验现象推翻了亚里士多德的“物体运动需要力来维持”的错误结论。

电生磁的发现电生磁是谁发现的?电生磁是奥斯特发现的。

磁生电是英国科学家法拉第发现的。

1、电生磁原理:通电导体周围存在磁场。

可以判定磁场方向和电流的关系。

电和磁是不可分割的,它们始终交织在一起。

简单地说,就是电生磁、磁生电。

2、磁生电原理是闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时,在导体上就会产生电流的现象叫电磁感应现象,产生的电流叫做感应电流。

发电机便是依据此原理制成。

3、因磁通量变化产生感应电动势的现象,闭合电路的一部份导体在磁场里做切割磁感线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应。

闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,导体中就会产生电流。

这种现象叫电磁感应现象。

产生的电流称为感应电流。

扩展资料感应电流的条件:产生感应电流的条件是:①一部分导体在磁场中做切割磁感线运动.即导体在磁场中的运动方向和磁感线的方向不平行;②电路闭合.在磁场中做切割磁感线运动的导体两端产生感应电压,是一个电源。

若电路闭合,电路中就会产生感应电流.若电路不闭合,电路两端有感应电压,但电路中没有感应电流。

磁生电是英国科学家法拉第发现的。

磁生电原理是闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动时,在导体上就会产生电流的现象叫电磁感应现象,产生的电流叫做感应电流,发电机便是依据此原理制成。

发现过程:1831年电学大师法拉第发现了磁能够生电。

他找来两根长约62米的铜导线和一根粗长木棍,分别把两根铜导线缠绕在木棍上,铜导线的两端分别与电流计电源相联。

然后他把电源开关合上,这时,他似乎感到电流计指针跳动了一下,然后指又回到0点,难道在开关合的瞬时产生了感应电流?法拉第把开关拉掉,准备重复合后再看一次,当开关刚拉开时,他又看到指针跳荡了一下,然后回到0点。

他反复把开关拉开、合上,都发现了相同的结果。

根据这个实验,法拉第总结出电磁感应的规律:当穿过感应回路中的磁通量发生变化时,回路中就会产生感应电流,感应电流方向总是阻碍回路中磁通量的变化,大小与单位时间内的磁通量变化成正比。

电流的磁效应电流与磁场是密切相关的两个物理现象,它们之间存在着一种相互作用关系,即电流产生磁场,而磁场也可以影响电流。

这种相互作用的现象被称为电流的磁效应。

本文将探讨电流的磁效应的原理、应用和实验。

一、电流产生磁场的原理根据奥斯特定律(Ampère's circuital law),通过直导线产生的磁场可以用公式B=μ_0*I/(2π*r)来描述,其中B为磁感应强度,μ_0为真空磁导率,I为电流强度,r为距离直导线的距离。

在一条直导线中,电子流以一定的速度向正方向流动,正电流则以相同的速度向反方向流动。

当电流通过导线时,电子的运动会产生一个由圆心指向导线的方向的磁场,该磁场形成了一种闭合的磁力线。

根据右手定则,可以确定这些磁力线的方向。

二、电流的磁效应的应用1. 电磁感应:电流的磁效应是电磁感应现象的基础。

根据法拉第电磁感应定律,磁场的变化可以导致感生电动势产生,从而产生感应电流。

这一原理被广泛应用于变压器、发电机等电磁设备中。

2. 电磁铁:电流通过线圈时,产生的磁场可以使铁芯具有磁性,形成强大的吸引力。

这种由电流产生的磁性效应被应用于电磁铁,用于各种机械和电子设备中,如电磁锁、电磁驱动器等。

3. 电流表和电磁泵:电流的磁效应也被应用于电流表和电磁泵中。

电流表是用来测量电流强度的仪器,利用电流通过线圈时产生的磁场来感应转动指针,从而测量电流的大小。

电磁泵则利用电流通过线圈时的磁场产生的力来推动液体流动,广泛应用于工业领域。

三、电流的磁效应的实验为了验证电流的磁效应,我们可以进行如下实验:1. 安培环路定理实验:将一段直导线固定成一个闭合的环形,通过闭合回路的电流通量可以放大磁场的效应。

2. 李银河实验:将一条长直导线放置于一块磁铁上,通过测量导线两侧的磁感应强度的变化来推断磁场的存在。

3. 洛伦兹力实验:将一条直导线通过电流,并将其放置于一个磁场中,即可观察到导线会受到一个力的作用,这一力称为洛伦兹力。

奥斯特发现电流磁效应的故事

你知道奥斯特发现电流磁效应那事儿吗?可老有意思了。

奥斯特啊,他就是个特别爱琢磨的科学家。

那时候,大家都知道电是电,磁是磁,就像两条平行线,谁也没觉得这俩能有啥特殊关系。

有一天呢,奥斯特在做实验。

他就把一根导线连在电池上,想看看电流在导线里流的时候会发生啥好玩的事儿。

本来啊,他可能也就是随便捣鼓捣鼓,没抱太大希望。

结果,你猜怎么着?当他把这个通电的导线靠近一个小磁针的时候,神奇的一幕发生了!那个小磁针就像突然被什么东西拉了一下,开始微微转动起来了。

奥斯特当时就愣住了,眼睛瞪得老大,心里肯定在想:“哎呀妈呀,这是咋回事儿呢?”

他一开始还不敢相信呢,就又做了几次实验,每次只要导线一通上电,小磁针就像被施了魔法一样,总会动一动。

这可不得了啊,这就意味着电流周围存在着磁场,电和磁原来不是井水不犯河水的,而是有着密切的联系呢。

这个发现就像一颗炸弹,在科学界“轰”地一声炸开了。

之前大家都觉得风马牛不相及的两件事,就这么被奥斯特给联系起来了。

这一发现可给后来的电磁学发展奠定了超级重要的基础,就像打开了一扇通往新世界的大门,从那以后,科学家们就像发现了宝藏一样,顺着这个思路不断探索,才有了我们现在这么多跟电磁有关的高科技玩意儿呢。

奥斯特∙ 1 生平简介∙ 2 科学成就∙ 3 趣闻轶事∙ 4 奥斯特生日LOGO汉斯·克里斯蒂安·奥斯特(Hans Christian Oersted,1777~1851年),丹麦物理学家、化学家。

1777年8月14日生于丹麦的兰格朗岛鲁德乔宾一个药剂师家庭。

12岁开始帮助父亲在药房里干活,同时坚持学习化学。

由于刻苦攻读,17岁以优异的成绩考取了哥本哈根大学的免费生,学习医学和自然科学。

他一边当家庭教师,一边在学校学习药物学、天文、数学、物理、化学等。

1799年获得博士学位。

1801—1803年他旅游德国、法国等地,于1804年回国。

1806年被聘为哥本哈根大学物理、化学教授,研究电流和声等课题。

1815年起任丹麦皇家学会常务秘书。

1820年因电流磁效应这一杰出发现获英国皇家学会科普利奖章。

1824年倡仪成立丹麦自然科学促进会,1829年出任哥本哈根理工学院院长,直到1851年3月9日在哥本哈根逝世。

终年74岁。

1.1820年发现电流的磁效应自从库仑提出电和磁有本质上的区别以来,很少有人再会去考虑它们之间的联系。

而安培和毕奥等物理学家认为电和磁不会有任何联系。

可是奥斯特一直相信电、磁、光、热等现象相互存在内在的联系,尤其是富兰克林曾经发现莱顿瓶放电能使钢针磁化,更坚定了他的观点。

当时,有些人做过实验,寻求电和磁的联系,结果都失败了。

奥斯特分析这些实验后认为:在电流方向上去找效应,看来是不可能的,那么磁效应的作用会不会是横向的?在1820年4月,有一次晚上讲座,奥斯特演示了电流磁效应的实验。

当伽伐尼电池与铂丝相连时,靠近铂丝的小磁针摆动了。

这一不显眼的现象没有引起听众的注意,而奥斯特非常兴奋,他接连三个月深入地研究,在1820年7月21日,他宣布了实验情况。

奥斯特将导线的一端和伽伐尼电池正极连接,导线沿南北方向平行地放在小磁针的上方,当导线另一端连到负极时,磁针立即指向东西方向。

易错点20磁场的描述安培力例题1.(多选)(2022·湖北·高考真题)如图所示,两平行导轨在同一水平面内。

一导体棒垂直放在导轨上,棒与导轨间的动摩擦因数恒定。

整个装置置于匀强磁场中,磁感应强度大小恒定,方向与金属棒垂直、与水平向右方向的夹角θ可调。

导体棒沿导轨向右运动,现给导体棒通以图示方向的恒定电流,适当调整磁场方向,可以使导体棒沿导轨做匀加速运动或匀减速运动。

已知导体棒加速时,加速度的最大值为3g;减速时,加速度的最大值为3g,其中g为重力加速度大小。

下列说法正确的是()3A.棒与导轨间的动摩擦因数为36B.棒与导轨间的动摩擦因数为33C.加速阶段加速度大小最大时,磁场方向斜向下,θ=60°D.减速阶段加速度大小最大时,磁场方向斜向上,θ=150°例题2. (多选)在倾角θ=37°的光滑导体滑轨的上端接入一个电动势E=3 V,内阻r=0.5 Ω的电源,滑轨间距L=50 cm,将一个质量m=40 g,电阻R=1 Ω的金属棒水平放置在滑轨上.若滑轨所在空间加一匀强磁场,当闭合开关S后,金属棒刚好静止在滑轨上,如图所示.(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2)则下列说法正确的是()A.磁感应强度有最小值为0.24 T,方向垂直滑轨平面向下B.磁感应强度有最大值0.4 T,方向水平向右C.磁感应强度有可能为0.3 T,方向竖直向下D.磁感应强度有可能为0.4 T,方向水平向左一、磁场、磁感线、磁感应强度1.磁场(1)基本特性:磁场对处于其中的磁体、电流和运动电荷有磁场力的作用.(2)方向:小磁针的N极所受磁场力的方向.2.磁感线在磁场中画出一些曲线,使曲线上每一点的切线方向都跟该点的磁感应强度的方向一致.3.磁体的磁场和地磁场4.磁感应强度(1)物理意义:描述磁场强弱和方向.(2)大小:B=FIL(通电导线垂直于磁场).(3)方向:小磁针静止时N极的指向.二、电流的磁场1.奥斯特实验:奥斯特实验发现了电流的磁效应,即电流可以产生磁场,首次揭示了电与磁的联系.2.安培定则(1)通电直导线:用右手握住导线,让伸直的大拇指所指的方向跟电流的方向一致,弯曲的四指所指的方向就是磁感线的环绕方向.(2)通电螺线管:让右手弯曲的四指所指的方向跟电流的方向一致,大拇指所指的方向就是环形电流中轴线上的磁感线的方向或螺线管内部磁感线的方向.三、磁通量1.概念在磁感应强度为B的匀强磁场中,与磁场方向垂直的面积S和B的乘积.2.公式:Φ=B·S.3.单位:1 Wb=1_T·m2.四、安培力的方向和大小1.安培力的方向(1)左手定测:伸开左手,使大拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在一个平面内,把手放入磁场中让磁感线垂直穿入手心,并使伸开的四指指向电流的方向,那么,大拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向.(2)两平行的通电直导线间的安培力:同向电流互相吸引,异向电流互相排斥.2.安培力的大小当磁感应强度B 的方向与导线方向成θ角时,F =BIL sin_θ,这是一般情况下的安培力的表达式,以下是两种特殊情况:(1)当磁场与电流垂直时,安培力最大,F max =BIL .(2)当磁场与电流平行时,安培力等于零.易混点:一、电流磁场的叠加和安培定则的应用1.直流电流或通电螺线管周围磁场磁感线的方向都可以应用安培定则判定.2.磁感应强度是矢量,叠加时符合矢量运算的平行四边形定则.二、安培力的分析和平衡问题1.安培力常用公式F =BIL ,要求两两垂直,应用时要满足(1)B 与L 垂直.(2)L 是有效长度,即垂直磁感应强度方向的长度.如弯曲导线的有效长度L 等于两端点所连直线的长度(如图),相应的电流方向沿L 由始端流向末端.因为任意形状的闭合线圈,其有效长度为零,所以闭合线圈通电后在匀强磁场中,受到的安培力的矢量和为零.2.解题步骤(1)把立体图转化为平面图.(2)根据左手定则确定安培力的方向.(3)受力分析,画出安培力和其他力.(4)根据平衡条件列出平衡方程.1. (2022·河南安阳·模拟预测)已知a b c 、、是等腰直角三角形三个顶点,d 是c ∠平分线上的一点,cd ac bc ==,在a b c d 、、、四点分别固定四条长度均为L 的通电直导线,四条直导线都垂直于三角形abc 所在平面,导线中的电流均为I ,电流方向如图所示,若导线a 在c 点产生磁场的磁感应强度大小为B ,则放在c 点导线受到的安培力大小和方向正确的是( )A .)21BIL ,沿cd 方向B .()21BIL ,沿cd 方向C .()21BIL ,沿dc 方向D .()21BIL ,沿dc 方向2. (2022·上海徐汇·三模)如图,小磁针放置在水平面内的O 点,四个距O 点相同距离的螺线管A 、B 、C 、D ,其中心轴均通过O 点,且与坐标轴的夹角均为45︒。

磁现象和磁场1.磁体是具有磁性的物体,磁体有N、S两个极,同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。

2.奥斯特发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系。

3.磁场是一种特殊的物质,它对放入其中的磁体、电流有力的作用。

4.地球的地理两极与地磁两极并不重合,因此,磁针并非准确地指向南北,其间有一个夹角,这就是地磁偏角,简称磁偏角。

5.火星上没有一个全球性的磁场,所以指南针在火星上不能工作。

一、磁现象及电流的磁效应1.磁现象(1)磁性:物质具有吸引铁质物体的性质叫磁性。

(2)磁体:天然磁石和人造磁铁都叫做磁体。

(3)磁极:磁体的各部分磁性强弱不同,磁性最强的区域叫磁极。

能够自由转动的磁体,静止时指南的磁极叫做南极(S极),指北的磁极叫做北极(N极)。

(4)磁极间相互作用规律:自然界中的磁体总存在着两个磁极,同名磁极相互排斥,异名磁极相互吸引。

2.电流的磁效应(1)奥斯特实验:把导线沿南北方向放置在指向南北的磁针上方,通电时磁针发生了转动。

(2)意义:奥斯特实验发现了电流的磁效应,即电流可以产生磁场,首先揭示了电与磁的联系。

二、磁场1.磁体、电流间的相互作用(1)磁体与磁体间存在相互作用。

(2)通电导线对磁体有作用力,磁体对通电导线也有作用力。

(3)两条通电导线之间也有作用力。

2.磁场(1)定义:磁体与磁体之间,磁体与通电导线之间,以及通电导线与通电导线之间的相互作用,是通过磁场发生的,磁场是磁体或电流周围一种看不见、摸不着的特殊物质。

(2)基本性质:对放入其中的磁体或通电导线有力的作用。

三、地球的磁场1.地磁场地球本身是一个磁体,N极位于地理南极附近,S极位于地理北极附近。

自由转动的小磁针能显示出地磁场的方向,这就是指南针的原理。

2.磁偏角小磁针的指向与正南方向之间的夹角。

3.太阳、月亮、其他行星等许多天体都有磁场。

1.自主思考——判一判(1)奥斯特实验说明了磁场可以产生电流。

(×)(2)天然磁体与人造磁体都能吸引铁质物体。

发现电流磁效应

——奥斯特发现电流的磁效应

电流磁效应的发现,在电学的发展史中占有重要地位。

在这项发现以前,电和磁在人们看来是截然无关的两件事。

电和磁究竟有没有联系?这是先人经常思索的问题。

“顿牟缀芥、磁石引针”说明电现象和磁现象的相似性,库仑先后建立电力和磁力的平方反比定律,说明它们有类似的规律但是相似性不等于本质上有联系。

17世纪初,吉尔伯特(W.Gilbert)就作过断言,认为两者没有关系,库仑也持同样观点。

然而,实际事例不断吸引人们的注意。

例如:1731年有一名英国商人述说,闪雷过后他的一箱新刀叉竟带上了磁性。

1751年富兰克林发现在莱顿瓶放电后,缝纫针磁化了。

电真的会产生磁吗?

这个疑问促使1774年德国有一家研究所悬奖征解,题目是:“电力和磁力是否存在着实际的和物理的相似性?”许多人纷纷做实验进行研究,但是,在伏打发明电堆以前,这类实验是很难有希望成功的,因为没有产生稳恒电流的条件。

不过,即使有了伏打电堆,也不一定能立即找到电和磁的联系。

例如1805年有两个德国人,他们把伏打电堆悬挂起来,企图观察电堆电流在地磁的作用下会不会改变取向。

这类实验当然得不到结果。

这时丹麦有一位物理学家,名叫奥斯特(H.C.Oersted),他在坚定的信念支持下,反复探索,终于揭示了自然界的这一奥秘。

奥斯特是丹麦哥本哈根大学的物理学教授。

他信奉康德的哲学思想,认为自然界各种基本力是可以相互转化的。

早在1812年,奥斯特就发表过一篇论文,论证化学力和电力的等价性,文中写道:“我们应该检验的是:究竟电是否以其最隐蔽的方式对磁体有类似的作用?”在奥斯特的头脑里,经常盘踞着这个疑问。

他深信电和磁有某种联系,只是不知道应该怎样去实现它。

当时,电流的研究早已揭示导体通过电流时会发热,甚至会发光。

他想,既然电流通过细导体会发热,通过更细的导体甚至会发光,进一步减小导体的直径,为什么不能指望激发出磁来呢?于是他拿一根细白金丝,让它接到电源上,在它前面放一根磁针,他和别人一样,企图用白金丝的尖端吸引磁针。

然而,尽管白金丝灼热了、烧红了、发光了,磁针也纹丝不动。

奥斯特没有灰心,边思考,边试验。

他从观察发热和发光的现象中想到,热和光都是向四周扩展的,会不会磁的作用也是向四周扩展的?

1820年4月的一个晚上,奥斯特正在向听众演讲有关电和磁的问题。

他准备了实物表演,一边讲,一边做。

在他做过那些磁针实验后,他说:“今天我们不妨把导线和磁针平行放置来试试看。

”他把磁针移向导线下方,正当助手接通电池的一瞬间,他看到磁针有一轻微晃动。

这正是奥斯特盼望多年的反应。

(图1、图2)

图1 奥斯特表演电流磁效应图2 奥斯特的电流磁效应实验

演讲会后奥斯特接连几个月研究这一新现象。

开始他还是用细铂丝做实验,后来他终于认识到,磁效应强的不是细金属丝,而是直径大的金属丝,

更不必用贵重的白金,任何金属都可以。

后来,他有了更强

大的伏打电池,终于查明电流的磁效应是沿着围绕导线的螺

旋方向。

1820年7月21日,奥斯特用拉丁文用4页的篇幅

简洁地报告了他六十几次实验的结果(图3)。

这一篇历史

性文献立即轰动了整个欧洲。

奥斯特发现电流的磁效应,是电学史上的新篇章,由于

他的发现,引导出电学一系列新发现,在这以后的一二十年,

成了电磁学大发展的辉煌时期。

图3奥斯特的实验记录。