17.1.1勾股定理教案

- 格式:docx

- 大小:43.28 KB

- 文档页数:2

17.1 勾股定理(一)一、教学背景勾股定理是几何中的重要的定理之一,它提示了一个直角三角形三边之间的数量关系,它可以解决许多直角三角形的计算问题,是解直角三角形的重要依据之一,在实际生活中用途很大,它不仅在数学中,而且自其它自然学科中也被广泛地应用。

二、教学目标1.了解勾股定理的发现过程,掌握勾股定理的内容,会用面积法证明勾股定理。

2.培养在实际生活中发现问题总结规律的意识和能力。

3.介绍我国古代在勾股定理研究方面所取得的成就,激发学生的爱国热情,促其勤奋学习。

三、重点、难点1.重点:勾股定理的内容及证明。

2.难点:勾股定理的证明。

四、教学方法1、图形经过割补拼接后,只要没有重叠,没有空隙,面积不会改变。

2、通过拼图,发散学生的思维,锻炼学生的动手实践能力;这个古老的精彩的证法,出自我国古代无名数学家之手。

激发学生的民族自豪感,和爱国情怀。

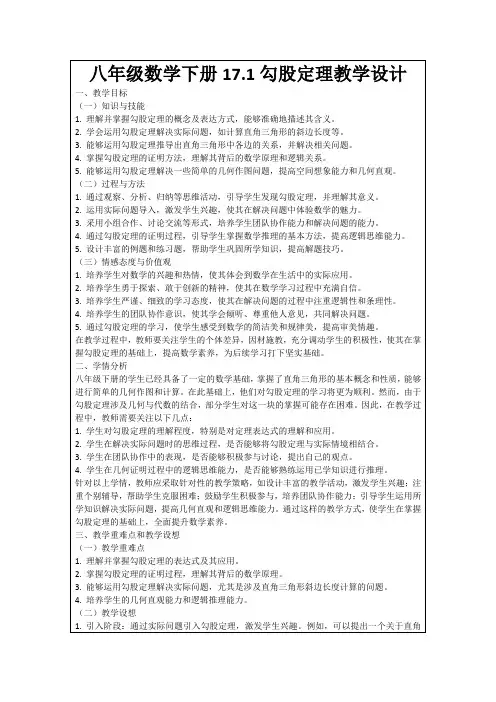

五、教学过程(一)导入新课关于直角三角形,你知道哪些方面的知识? 1.直角三角形叫Rt △2.两锐角互余∠A+∠B=90°3.三角形的面积s=1/2ab=1/2hc4. 30°所对的直角边等于斜边的一半5.证明两个直角三角形全等有“HL ” 提出问题:直角三角形还有没有其它性质?小故事:毕达哥拉斯是古希腊著名的哲学家、数学家、天文学家,相传2500多年前,一次,毕达哥拉斯去朋友家作客.在宴席上,其他的宾客都在尽情欢乐,高谈阔论,只有毕达哥拉斯却看着朋友家的方砖地而发起呆来.原来,朋友家的地是用一块块直角三角形形状的砖铺成的,黑白相间,非常美观大方.主人看到毕达哥拉斯的样子非常奇怪,就想过去问他.谁知毕达哥拉斯突破恍然大悟的样子,站起来,大笑着跑回家去了.ABCacbacb我们也来观察图中的地面,看看有什么发现? 正方形A 、B 、C 的面积有什么关系?探究:根据表中数据,你得到了什么?结论:继续探究:设:直角三角形的三边长分别是a 、b 、c 。

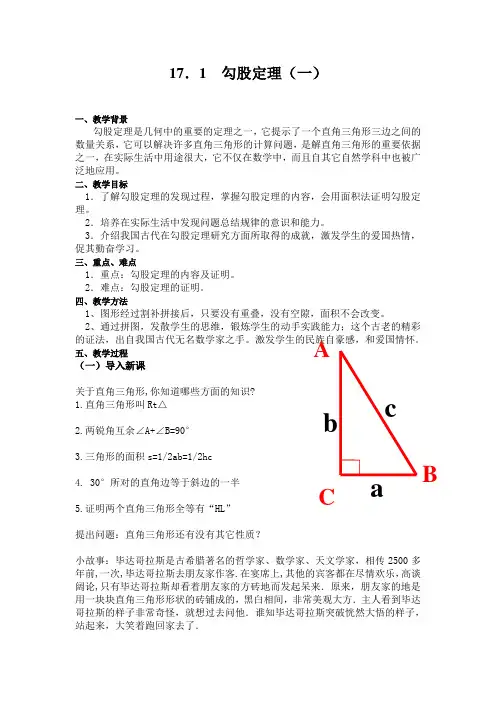

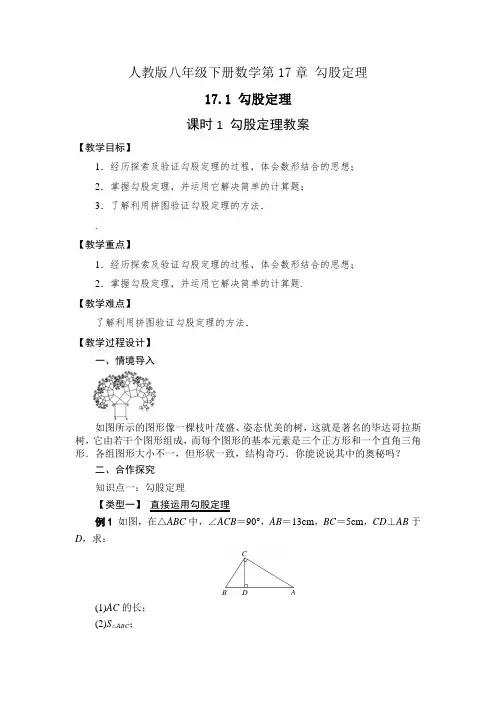

人教版八年级下册数学第17章勾股定理17.1 勾股定理课时1 勾股定理教案【教学目标】1.经历探索及验证勾股定理的过程,体会数形结合的思想;2.掌握勾股定理,并运用它解决简单的计算题;3.了解利用拼图验证勾股定理的方法..【教学重点】1.经历探索及验证勾股定理的过程,体会数形结合的思想;2.掌握勾股定理,并运用它解决简单的计算题.【教学难点】了解利用拼图验证勾股定理的方法.【教学过程设计】一、情境导入如图所示的图形像一棵枝叶茂盛、姿态优美的树,这就是著名的毕达哥拉斯树,它由若干个图形组成,而每个图形的基本元素是三个正方形和一个直角三角形.各组图形大小不一,但形状一致,结构奇巧.你能说说其中的奥秘吗?二、合作探究知识点一:勾股定理【类型一】直接运用勾股定理例1如图,在△ABC中,∠ACB=90°,AB=13cm,BC=5cm,CD⊥AB于D,求:(1)AC的长;(2)S△ABC;(3)CD的长.解析:(1)由于在△ABC中,∠ACB=90°,AB=13cm,BC=5cm,根据勾股定理即可求出AC的长;(2)直接利用三角形的面积公式即可求出S△ABC;(3)根据面积公式得到CD·AB=BC·AC即可求出CD.解:(1)∵在△ABC中,∠ACB=90°,AB=13cm,BC=5cm,∴AC=AB2-BC2=12cm;(2)S△ABC=12CB·AC=12×5×12=30(cm2);(3)∵S△ABC=12AC·BC=12CD·AB,∴CD=AC·BCAB=6013cm.方法总结:解答此类问题,一般是先利用勾股定理求出第三边,然后利用两种方法表示出同一个直角三角形的面积,然后根据面积相等得出一个方程,再解这个方程即可.【类型二】分类讨论思想在勾股定理中的应用例2在△ABC中,AB=15,AC=13,BC边上的高AD=12,试求△ABC 的周长.解析:本题应分△ABC为锐角三角形和钝角三角形两种情况进行讨论.解:此题应分两种情况说明:(1)当△ABC为锐角三角形时,如图①所示.在Rt△ABD中,BD=AB2-AD2=152-122=9.在Rt△ACD中,CD=AC2-AD2=132-122=5,∴BC=5+9=14,∴△ABC的周长为15+13+14=42;(2)当△ABC为钝角三角形时,如图②所示.在Rt△ABD中,BD=AB2-AD2=152-122=9.在Rt△ACD中,CD=AC2-AD2=132-122=5,∴BC=9-5=4,∴△ABC的周长为15+13+4=32.∴当△ABC为锐角三角形时,△ABC 的周长为42;当△ABC为钝角三角形时,△ABC的周长为32.方法总结:解题时要考虑全面,对于存在的可能情况,可作出相应的图形,判断是否符合题意.【类型三】勾股定理的证明例3探索与研究:方法1:如图:对任意的符合条件的直角三角形ABC 绕其顶点A 旋转90°得直角三角形AED ,所以∠BAE =90°,且四边形ACFD 是一个正方形,它的面积和四边形ABFE的面积相等,而四边形ABFE 的面积等于Rt △BAE 和Rt △BFE 的面积之和.根据图示写出证明勾股定理的过程;方法2:如图:该图形是由任意的符合条件的两个全等的Rt △BEA 和Rt △ACD 拼成的,你能根据图示再写出一种证明勾股定理的方法吗?解析:方法1:根据四边形ABFE 面积等于Rt △BAE 和Rt △BFE 的面积之和进行解答;方法2:根据△ABC 和Rt △ACD 的面积之和等于Rt △ABD 和△BCD的面积之和解答.解:方法1:S 正方形ACFD =S 四边形ABFE =S △BAE +S △BFE ,即b 2=12c 2+12(b +a )(b -a ),整理得2b 2=c 2+b 2-a 2,∴a 2+b 2=c 2;方法2:此图也可以看成Rt △BEA 绕其直角顶点E 顺时针旋转90°,再向下平移得到.∵S 四边形ABCD =S △ABC +S △ACD ,S 四边形ABCD =S △ABD +S △BCD ,∴S △ABC +S △ACD=S △ABD +S △BCD ,即12b 2+12ab =12c 2+12a (b -a ),整理得b 2+ab =c 2+a (b -a ),b 2+ab =c 2+ab -a 2,∴a 2+b 2=c 2.方法总结:证明勾股定理时,用几个全等的直角三角形拼成一个规则的图形,然后利用大图形的面积等于几个小图形的面积和化简整理证明勾股定理.知识点二:勾股定理与图形的面积例4 如图是一株美丽的勾股树,其中所有的四边形都是正方形,所有的三角形都是直角三角形,若正方形A 、B 、C 、D 的面积分别为2,5,1,2.则最大的正方形E 的面积是________.解析:根据勾股定理的几何意义,可得正方形A、B的面积和为S1,正方形C、D的面积和为S2,S1+S2=S3,即S3=2+5+1+2=10.故答案为10.方法总结:能够发现正方形A、B、C、D的边长正好是两个直角三角形的四条直角边,根据勾股定理最终能够证明正方形A、B、C、D的面积和即是最大正方形的面积.【板书设计】17.1 勾股定理课时1 勾股定理1.勾股定理如果直角三角形的两条直角边长分别为a,b,斜边长为c,那么a2+b2=c2.2.勾股定理的证明“赵爽弦图”、“刘徽青朱出入图”、“詹姆斯·加菲尔德拼图”、“毕达哥拉斯图”.【教学反思】在课堂教学中应注意调动学生学习数学的积极性.让学生满怀激情地投入到数学学习中,提高数学课堂教学效率.勾股定理的验证既是本节课的重点,也是本节课的难点,为了突破这一难点,设计一些拼图活动,并自制精巧的课件让学生从形上感知,再层层设问,从面积(数)入手,师生共同探究突破本节课的难点.人教版八年级下册数学第17章勾股定理17.1 勾股定理课时1 勾股定理学案【学习目标】1.经历勾股定理的探究过程,了解关于勾股定理的一些文化历史背景,会用面积法来证明勾股定理,体会数形结合的思想;2.会用勾股定理进行简单的计算.【学习重点】掌握用面积法来证明勾股定理,体会数形结合的思想.【学习难点】能够运用勾股定理进行有关的运算.【自主学习】一、知识回顾网格中每个小正方形的面积为单位1,你能数出图中的正方形A、B 的面积吗?你又能想到什么方法算出正方形C的面积呢?AB CCBA方法1:补形法(把以斜边为边长的正方形补成各边都在网格线上的正方形):左图:S c=__________________________;右图:S c=__________________________.方法2:分割法(把以斜边为边长的正方形分割成易求出面积的三角形和四边形):左图:S c=__________________________;右图:S c=__________________________.二、合作探究考点1:勾股定理的认识及验证想一想 1.2500年前,毕达哥拉斯去老朋友家做客,看到他朋友家用等腰三角形砖铺成的地面,联想到了正方形A,B和C面积之间的关系,你能想到是什么关系吗?2.右图中正方形A、B、C所围成的等腰直角三角形三边之间有什么特殊关系?3.在网格中一般的直角三角形,以它的三边为边长的三个正方形A、B、C 是否也有类似的面积关系?(每个小正方形的面积为单位1)4.正方形A、B、C 所围成的直角三角形三条边之间有怎样的特殊关系?思考你发现了直角三角形三条边之间的什么规律?你能结合字母表示出来吗?猜测:如果直角三角形的两条直角边长分别为a,b,斜边长为c,那么________.活动2 接下来让我们跟着以前的数学家们用拼图法来证明活动1的猜想.证法利用我国汉代数学家赵爽的“赵爽弦图”=________,证明:∵S大正方形S小正方形=________,S大正方形=___·S三角形+S小正方形,∴________=________+__________.要点归纳:勾股定理:如果直角三角形的两直角边长分别为a,b,斜边长为c,那么a2+b2=c2. 公式变形:222222, ,=+--.a cb bc a c a b知识点2:利用勾股定理进行计算【典例探究】例1如图,在Rt△ABC中,∠C=90°.(1)若a=b=5,求c;(2)若a=1,c=2,求b.变式题1 在Rt△ABC中,∠C=90°.(1)若a:b=1:2 ,c=5,求a;(2)若b=15,∠A=30°,求a,c.方法总结:已知直角三角形两边关系和第三边的长求未知两边时,要运用方程思想设未知数,根据勾股定理列方程求解.变式题2在Rt△ABC中,AB=4,AC=3,求BC的长.方法总结:当直角三角形中所给的两条边没有指明是斜边或直角边时,其中一较长边可能是直角边,也可能是斜边,这种情况下一定要进行分类讨论,否则容易丢解.例2已知∠ACB=90°,CD⊥AB,AC=3,BC=4.求CD的长.方法总结:由直角三角形的面积求法可知直角三角形两直角边的积等于斜边与斜边上高的积,它常与勾股定理联合使用.【跟踪训练】求下列图中未知数x、y的值:三、知识梳理内容勾股定理如果直角三角形的两直角边长分别为a,b,斜边长为c,那么a2+b2=c2.注意1.在直角三角形中2.看清哪个角是直角3.已知两边没有指明是直角边还是斜边时一定要分类讨论四、学习中我产生的疑惑【学习检测】1.下列说法中,正确的是()A.已知a,b,c是三角形的三边,则a2+b2=c2B.在直角三角形中两边和的平方等于第三边的平方C.在Rt△ABC中,∠C=90°,所以a2+b2=c2D.在Rt△ABC中,∠B=90°,所以a2+b2=c22. 如图,Rt△ABC(∠C=90°)的主要性质:(用几何语言表示)(1)两锐角之间的关系:____________________.(2)若∠B=30°,则∠B的对边和斜边:_________.3.如果直角三角形的两直角边分别为a、b,斜边为c,那么_________.4. 右图中阴影部分是一个正方形,则此正方形的面积为_____________.5.在△ABC中,∠C=90°.(1)若a=15,b=8,则c=_______.(2)若c=13,b=12,则a=_______.6.若直角三角形中,有两边长是5和7,则第三边长的平方为_________.7.如图所示,所有的四边形都是正方形,三角形是直角三角形,其中最大的正方形的边长为6,则正方形A,B的面积的和为_______.8.求斜边长17cm、一条直角边长15cm的直角三角形的面积.9.如图,在△ABC中,AD⊥BC,∠B=45°,∠C=30°,AD=1,求△ABC的周长.10.如图,将长为10米的梯子AC斜靠在墙上,BC长为6米,求梯子上端A到墙的底端B的距离AB。

人教版数学八年级下册17.1第1课时《勾股定理》教案一. 教材分析《勾股定理》是中学数学中的一个重要定理,它揭示了直角三角形三边之间的一种简单而美妙的关系。

人教版八年级下册第17.1节《勾股定理》主要介绍了勾股定理的证明和应用。

通过这一节的学习,学生可以加深对勾股定理的理解,提高解决几何问题的能力。

二. 学情分析学生在学习本节内容前,已经掌握了相似三角形的性质、全等三角形的判定和性质等基础知识。

但勾股定理的证明和应用需要学生具备较强的逻辑思维能力和空间想象能力。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的学习基础,针对不同学生进行有针对性的教学。

三. 教学目标1.理解勾股定理的证明过程,掌握勾股定理的内容。

2.能够运用勾股定理解决实际问题,提高解决问题的能力。

3.培养学生的逻辑思维能力和空间想象能力。

四. 教学重难点1.勾股定理的证明过程。

2.勾股定理在实际问题中的应用。

五. 教学方法1.情境教学法:通过生活中的实例,引发学生对勾股定理的思考,激发学生的学习兴趣。

2.演示教学法:通过几何画板等软件,直观地展示勾股定理的证明过程。

3.问题驱动法:引导学生通过解决问题,深入理解勾股定理的内涵。

4.小组合作法:鼓励学生分组讨论,培养学生的团队协作能力。

六. 教学准备1.教学课件:制作勾股定理的课件,包括证明过程的动画演示。

2.几何画板:用于展示勾股定理的证明过程。

3.练习题:准备一些有关勾股定理的应用题,用于巩固所学知识。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示一些生活中的实例,如篮球架、自行车等,引导学生思考这些实例中是否存在勾股定理的应用。

让学生感受到勾股定理在现实生活中的重要性。

2.呈现(10分钟)利用几何画板,演示勾股定理的证明过程。

首先,展示一个直角三角形,然后通过动态变化,引导学生发现直角三角形三边之间存在的关系。

最后,给出勾股定理的数学表达式。

3.操练(10分钟)让学生分组讨论,运用勾股定理解决一些实际问题。

《17.1勾股定理》

第一课时

教学任务分析

安排

教学流程

教 学 过 程 设 计

动手做一做 Rt△ABC 令∠C =90°,直角边AC=3cm

)用刻度尺量出斜边AB = ________

C A

B

发现:等腰直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方.

【活动3】

图中每个小方格面积均为1,请分别算出图中正方形A、B、C的面积,

的面积C的面积

问题:那要怎么分割和拼接呢?你能

找出赵爽分割和拼接的方法吗?

通过以上探索验证,得出勾股定理:

如果直角三角形的两条直角边长分别

中,∠C=90°,

【活动8】小结归纳:

问题1:什么是勾股定理?在什么条件下使

例①

17.1勾股定理课堂测试

1.在Rt△ABC中,∠B=90°,则∠A、∠B、∠C的对边a、b、c之间的关系是a2=_______.2.直角三角形两直角边的长分别为5和12,则斜边长是,斜边上的高长是.

3.放学后小华和小夏从学校分别沿东南方向和西南方向回家,若小华和小夏走的速度都是40米/分,小华15分钟到家,小夏20分钟到家,小华和小夏家的直线距离是______米.

4.在高5m,长13m的一段台阶上铺上地毯,台阶的剖面图如图

所示,地毯的长度至少需要___________m.

5.在△ABC中,∠C为直角,BC=a,AC=b,AB=c.(1)a=9,b=12,求c;

(2)a=9,c=41,求b;

(3)a=11,b=13,求以c为边的正方形的面积.

5m 第4题。

《17.1.1勾股定理》教学设计武夷山三中数学组授课教师:武夷山三中余莉英指导教师:武夷山三中林年雄蔡万平一、教材分析(一)教材所处的地位及作用:《勾股定理》是人教版新课标八年级数学第十七章第一节第一课时内容,勾股定理是学生在已经掌握了直角三角形的有关性质的基础上进行学习的,是几何中几个重要定理之一,它揭示的是直角三角形中三边的数量关系,它可以解决直角三角形中的计算问题,是解直角三角形的主要根据之一,在实际生活中用途也很大。

从学生认知结构上看,它把形的特征转化成数量关系,架起了几何与代数之间的桥梁;勾股定理的发现、验证和应用蕴含着丰富的文化价值,是对学生进行爱国主义教育的良好素材,因此具有相当重要的地位和作用,学好本节至关重要。

(二)教学目标:1、知识与技能:了解勾股定理的发现过程,掌握勾股定理的内容,会用面积法证明勾股定理,初步会用它进行有关的计算。

培养学生观察、比较、分析、推理的能力。

通过拼图活动,体验数学思维的严谨性,发展形象思维。

2、过程与方法:经历“观察—猜想—归纳—验证”的数学发现过程,发展合情合理的推理能力,沟通数学知识之间的内在联系,体会“数形结合”和“特殊到一般”的思想方法。

3、情感态度与价值观:通过了解勾股定理的历史,激发学生热爱祖国,热爱祖国悠久文化的思想激励学生发奋学习。

让学生体验自己努力得到结论的成就感,体验数学充满了探索和创造,感受数学之美,探究之趣。

锻炼克服困难的勇气,培养合作意识和探索精神。

(三)教学重点、难点:重点:是勾股定理的发现、验证和应用。

难点:是用拼图方法、面积法证明勾股定理二、学情分析:前面,学生已具备一些平面几何的知识,能够进行一般的推理和论证,但如何通过面积法(拼图法)证明勾股定理,学生对这种解决问题的途径还比较陌生,存在一定的难度,针对这个问题我将本课的教法和学法体现确定如下:1、教法分析:针对八年级学生的知识结构和心理特征,本节课采用探究发现式教学,提供适当的问题情境.由浅入深,由特殊到一般地提出问题。

17.1.1《勾股定理》教案《17.1.1 《勾股定理》教案》这是优秀的教学设计文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!作业内容17.1.1《勾股定理》【教材分析】本节课是勾股定理的第1课时,根据课程标准的要求,注意让学生经历探索勾股定理的过程,鼓励学生用不同的方法解决问题,在解决问题的过程中,注意渗透数形结合的思想。

另外,勾股定理具有很高的文化价值,这点要充分体现,以提高学生探索的欲望.【学情分析】学生经历了一年的初中学习,具备了一定的归纳、总结、类比、转化以及数学表达的能力,对现实生活中的数学知识充满了强烈的好奇心与探究欲,并能在老师的指导下通过小组成员间的互助合作,发表自己的见解。

另外,在学本节课时,通过前置知识的学习,学生对直角三角形有了初步的认识,并能从直观把握直角三角形的一些特征,为此在授课时要抓住学生的这些特点,激发学生学习数学的兴趣,建立他们的自信心,为学生空间观念的发展、数学活动经验的积累、个性的发挥提供机会.【教学目标】1.经历探索勾股定理的过程,提高学生的推理能力,体会数形结合的思想.2.理解并掌握勾股定理通过对勾股定理的历史介绍及交流,让学生体会它的文化价值,提高学习数学的兴趣和信心.【教学重点】掌握勾股定理,让学生深刻感悟到直角三角形三边所具备的特殊关系【教学难点】勾股定理的证明【教学方法】五步教学法、引导探究法【课前准备】三角板【课时设置】一课时【教学过程】活动一:课堂引入目前世界上许多科学家正在试图寻找其他星球的“人”,为此向宇宙发出了许多信号,如地球上人类的语言、音乐、各种图形等。

我国数学家华罗庚曾建议,发射一种反映勾股定理的图形,如果宇宙人是“文明人”,那么他们一定会识别这种语言的。

这个事实可以说明勾股定理的重大意义。

尤其是在两千年前,是非常了不起的成就。

让学生画一个直角边为3cm和4cm的直角△ABC,用刻度尺量出AB的长。

以上这个事实是我国古代3000多年前有一个叫商高的人发现的,他说:“把一根直尺折成直角,两段连结得一直角三角形,勾广三,股修四,弦隅五。

探索勾股定理教学设计教学目标知识能力目标:理解并掌握勾股定理的内容和证明,能够灵活运用勾股定理及其计算;通过观察分析,大胆猜想,并探索勾股定理,培养学生动手操作、合作交流、逻辑推理的能力。

过程方法目标:在探索勾股定理的过程中,让学生经历“观察-猜想-归纳-验证”的数学思想,并体会数形结合和从特殊到一般的思想方法。

情感态度目标:通过介绍中国古代勾股方面的成就,激发学生热爱祖国和热爱祖国悠久文化的思想感情,培养学生的民族自豪感和钻研精神。

教学重点 探索勾股定理及定理的应用;教学难点 用语言表达勾股定理以及用所学知识说明勾股定理教学方法 合作、探索、发现教学手段 多媒体及学生动手操作教学过程一、开门见山,揭示课题这张邮票是希腊政府1955年发行的,它由三个棋盘排列而成。

这张邮票是用来纪念历史上一位对数学作出了杰出贡献的数学家——毕达哥拉斯。

这张邮票的图案就是根据他的发现而设计的。

他究竟发现了什么呢?这节课就让我门一起来共同探讨设计意图:为了有效的刺激学生的好奇心和求知欲,引用了一张邮票作为本节课的导入。

邮票是希腊政府1955年发行的,它由三个棋盘排列而成。

是为了纪念历史上一位对数学作出了杰出贡献的数学家——毕达哥拉斯。

这张邮票的图案就是根据他的发现而设计的。

引导学生思考:究竟毕达哥拉斯发现了什么呢?二、激趣质疑,探索新知(一)首先用多媒体展示课本图形19.2.1让学生观察图形,提出三个有梯度的问题 (1)正方形P、Q、R的面积分别是多少?他们有什么关系? (2)怎样用AC 表示S P ,用BC 表示S Q ,用AB 表示S R ?(3)从上面的结果中你能否发现直角三角形三边长度存在的关系吗?把你的结论与同伴进行交流.(二)接着让学生思考:其他的直角三角形是不是也有这样的性质呢?同样让学生计算正方形的面积,但正方形R 的面积不易求出,可让事先发给学生印好图案的统一的方格纸,在纸上剪一剪,拼一拼,学生可能有不同的方法,不管是通过直接数小方格的个数,还是将R 划分为4个全等的直角三角形来求等等。

第17章 勾股定理

第1课时 备课人:莫丹

一、教学内容

教科书P22——P24的内容 二、教学目标

知识与技能:体验勾股定理的探索过程,了解利用拼图验证勾股定理的方法,掌握勾股定理并会用它解决身边与实际生活相关的数学问题;

过程与方法:在学生经历观察、归纳、猜想、探索勾股定理过程中,发展合情推理能力,体会数形结合思想,并在探索过程中,发展学生的归纳、概括能力;

情感态度与价值观:通过探索直角三角形的三边之间关系,培养学生积极参与、合作交流的意识,体验获得成功的喜悦。

三、教学重点难点

重点:探索和验证勾股定理过程。

难点:通过面积计算探索勾股定理。

四、教学方法及教学手段:

采用探究发现式的教学方法,通过计算面积为学生设计一个数学实验的平台,结合多媒体课件的演示,培养学生动手实践能力和合作交流的意识。

五、教学过程:

1.创设情境,导入课题

多媒体演示,讲述毕达哥拉斯做客时的发现。

2.实验探究 探究一:

么数量关系?

关键:求正方形C 的面积(割补法)

探究二:以不等腰直角三角形的三边为边长,构造的三个正方形,面积之间是否还存在刚才的数量关系?

)

(9单位面积=A S )(9单位面积=B S )(18单位面积=C S C

B A S S S =+∴)(16单位面积=A S )(9单位面积=B S )(25单位面积=

C S C

B A S S S =+∴

结论:以直角三角形两直角边为边长的小正方形的面积的和,等于以斜边为边长的大正方形面积。

3.猜想与证明 (1)由面积关系,猜想:直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方。

即: a²+b²=c²

(2)证明(多媒体演示)

方法一:赵爽的拼图证明法 方法二:赵爽弦图的直接证明法 猜想得到了证明,成为定理。

4.勾股定理(毕达哥拉斯定理)

(1)内容:直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方。

即a²+b²=c²。

(2)关于勾股定理的著名总统证法:多媒体演示。

(3)勾股定理的变形:

5.运用新知,体验成功

例

(示范格式,提醒学生灵活运用面积关系)

例2、如图,在Rt △ABC 中,∠

C = 90°,BC = 24,AC = 7,求AB 的长。

(示范格式,提醒已知哪些边,要求哪边,恰当的运用勾股定理及其变形)

变式训练:在Rt △ABC 中,∠C = 90°,AB = 41, BC = 40,求AC 的长. 6.反馈练习,巩固新知

课堂练习,第24页。

7.课堂小结:

(1)面积关系:以直角三角形两直角边为边长的小正方形的面积的和,等于以斜边为边长的大正方形的面积。

(2)直角三角形三边的关系:直角三角形两直角边的平方和,等于斜边的平方。

8.作业布置:

课本28页:1,2两题

C ┏

a c

b

A B C ┏

a c

b A B 2

22b a c +=22b a c +=222b c a -=22b c a -=2

22a

c b -=22a c b -=225

81 B B A C。