心血管系统案例分析课件

- 格式:ppt

- 大小:1.76 MB

- 文档页数:82

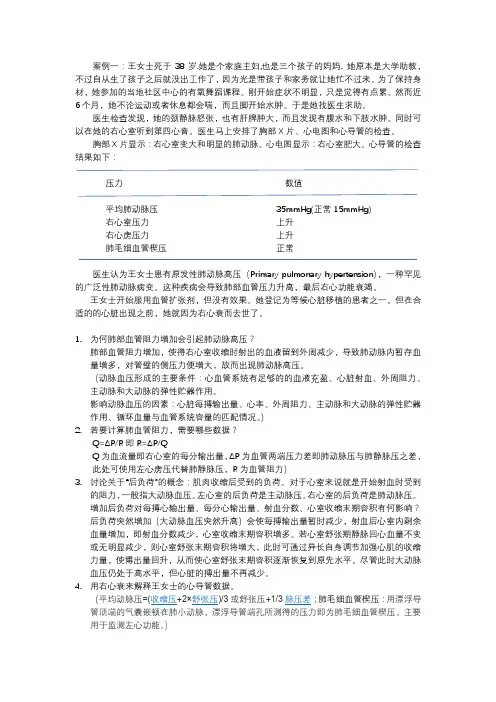

案例一:王女士死于38岁.她是个家庭主妇,也是三个孩子的妈妈. 她原本是大学助教,不过自从生了孩子之后就没出工作了,因为光是带孩子和家务就让她忙不过来。

为了保持身材,她参加的当地社区中心的有氧舞蹈课程。

刚开始症状不明显,只是觉得有点累。

然而近6个月,她不论运动或者休息都会喘,而且脚开始水肿。

于是她找医生求助。

医生检查发现,她的颈静脉怒张,也有肝脾肿大,而且发现有腹水和下肢水肿。

同时可以在她的右心室听到第四心音。

医生马上安排了胸部X片、心电图和心导管的检查。

胸部X片显示:右心室变大和明显的肺动脉。

心电图显示:右心室肥大。

心导管的检查结果如下:压力数值平均肺动脉压35mmHg(正常15mmHg)右心室压力上升右心房压力上升肺毛细血管楔压正常医生认为王女士患有原发性肺动脉高压(Primary pulmonary hypertension),一种罕见的广泛性肺动脉病变。

这种疾病会导致肺部血管压力升高,最后右心功能衰竭。

王女士开始服用血管扩张剂,但没有效果。

她登记为等候心脏移植的患者之一。

但在合适的的心脏出现之前,她就因为右心衰而去世了。

1.为何肺部血管阻力增加会引起肺动脉高压?肺部血管阻力增加,使得右心室收缩时射出的血液留到外周减少,导致肺动脉内暂存血量增多,对管壁的侧压力便增大,故而出现肺动脉高压。

(动脉血压形成的主要条件:心血管系统有足够的的血液充盈、心脏射血、外周阻力、主动脉和大动脉的弹性贮器作用。

影响动脉血压的因素:心脏每搏输出量、心率、外周阻力、主动脉和大动脉的弹性贮器作用、循环血量与血管系统容量的匹配情况。

)2.若要计算肺血管阻力,需要哪些数据?Q=ΔP/R即R=ΔP/QQ为血流量即右心室的每分输出量,ΔP为血管两端压力差即肺动脉压与肺静脉压之差,此处可使用左心房压代替肺静脉压,R为血管阻力)3.讨论关于“后负荷”的概念:肌肉收缩后受到的负荷。

对于心室来说就是开始射血时受到的阻力,一般指大动脉血压。

心血管系统案例分析报告概述心血管系统是人体重要的器官系统之一,它负责输送氧气和养分到全身各个组织和细胞,同时将废物和二氧化碳从身体中排出。

本报告将分析一个关于心血管系统疾病的案例,通过对患者病史、体征、实验室检查等方面的综合分析,寻找病因并给予治疗建议。

案例描述患者,男性,50岁,BMI(体质指数)为30,无基本疾病史(如高血压或糖尿病)。

患者因长期胸闷气短,心悸,复诊至本医院。

病史根据患者自述,他有两年时间持续胸闷气短的症状,并伴有间断性心悸。

在最近几个月里,症状逐渐加重,尤其是体力活动后。

体征检查体重:85kg身高:170cm血压:150/90 mmHg心率:100 bpm血样检查血液生化指标:总胆固醇:240 mg/dL (正常范围< 200 mg/dL)甘油三酯:200 mg/dL (正常范围< 150 mg/dL)高密度脂蛋白胆固醇(HDL):35 mg/dL (正常范围> 40 mg/dL)低密度脂蛋白胆固醇(LDL):165 mg/dL (正常范围< 130 mg/dL)心电图(ECG)结果:ST段抬高,显示缺血性改变。

分析与诊断根据患者的病史、体征以及实验室检查结果,可以初步得出以下分析和诊断:1. 患者体质指数(BMI)超过正常范围,属于肥胖;BMI过高与心血管疾病之间有一定关联。

2. 血压高于正常范围,出现了高血压的症状。

3. 心率过快,可能是机体对缺氧的代偿反应。

4. 血脂异常,包括总胆固醇、甘油三酯和LDL的升高以及HDL的降低,提示患者存在血脂紊乱问题,与动脉粥样硬化的发展相关。

5. ST段抬高的ECG结果显示心肌缺血,进一步支持冠心病的可能性。

治疗建议基于以上分析和初步诊断,我们提出以下治疗建议:1. 体重控制:建议患者通过饮食调整和增加运动来降低体重,以达到正常范围内的BMI。

此举可以减轻心脏负荷并改善心功能。

2. 高血压治疗:建议患者定期测量血压并遵循医生的药物治疗建议,以控制血压在正常范围内。

生理学心血管调节教案ppt 教案标题:生理学心血管调节教案PPT教案目标:1. 了解心血管系统的基本结构和功能;2. 理解心血管调节的重要性及其机制;3. 掌握心血管调节的影响因素和调节方法;4. 能够运用所学知识解释一些心血管疾病的发生机制。

教学内容:1. 心血管系统的结构和功能a. 心脏的构造和功能b. 血管的类型和特点c. 血液的组成和功能2. 心血管调节的机制a. 自主神经系统对心血管的调节b. 激素对心血管的调节c. 局部调节对心血管的影响3. 心血管调节的影响因素a. 年龄、性别和遗传因素b. 饮食和生活方式c. 环境和心理因素4. 心血管调节的方法a. 运动与健康的关系b. 饮食与心血管健康c. 心理调节对心血管的影响5. 心血管疾病的发生机制a. 动脉粥样硬化的形成过程b. 高血压的发生机制c. 心肌梗死的发生机制教学步骤:1. 引入:通过一个与学生生活相关的例子引发学生对心血管调节的兴趣,激发学习的动机。

2. 知识讲解:使用PPT介绍心血管系统的结构和功能,以及心血管调节的机制和影响因素。

3. 案例分析:提供一些心血管疾病的案例,让学生运用所学知识解释其发生机制,并讨论可能的预防和治疗方法。

4. 小组讨论:将学生分成小组,让他们针对心血管调节的不同方面进行讨论和分享,鼓励学生提出问题和解决方案。

5. 总结与展望:总结本节课的重点内容,并展望下一节课的学习内容,鼓励学生继续深入研究心血管调节的相关知识。

教学资源:1. PPT演示文稿2. 心血管系统模型或图表3. 相关的案例分析材料4. 小组讨论指导问题教学评估:1. 课堂问答:通过提问学生的方式检查他们对心血管系统和心血管调节的理解程度。

2. 案例分析报告:要求学生针对一个心血管疾病的发生机制进行深入研究,并撰写报告。

3. 小组讨论表现:评估学生在小组讨论中的参与度和贡献程度。

教学方法:1. 讲授法:通过PPT和讲解的方式向学生介绍心血管系统和心血管调节的知识。