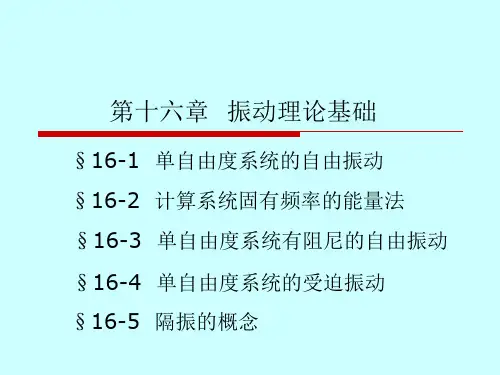

第十六章 振动理论基础

- 格式:ppt

- 大小:870.00 KB

- 文档页数:71

振动基础必学知识点

以下是振动基础必学的知识点:

1. 振动的定义:振动是物体围绕某个平衡位置来回周期性地运动。

2. 振动的周期和频率:振动的周期是振动一个完整循环所需要的时间,单位是秒;频率是单位时间内振动的次数,单位是赫兹。

它们之间有

以下关系:频率 = 1/周期。

3. 振动的幅度:振动的幅度是指物体离开平衡位置的最大距离。

4. 简谐振动:简谐振动是指物体在没有阻力的情况下,围绕平衡位置

做匀速往复运动的振动。

简谐振动的特点是周期恒定、频率固定且幅

度不断变化。

5. 谐振:谐振是指当外力作用频率与物体固有频率相同时,物体容易

发生共振现象,振幅会明显增大的现象。

6. 弹簧振子:弹簧振子是指一个质点通过与弹簧连接,形成一个可以

进行振动的系统。

弹簧振子的运动方程可以用简谐振动的方程表示。

7. 摆钟:摆钟是指一个由质点与一个固定的绳或杆连接,形成可以进

行振动的系统。

摆钟的运动方程可以用简谐振动的方程表示。

8. 声音的传播和振动:声音是由物体的振动引起的机械波。

声音的传

播需要介质的存在,并且介质中的分子通过相互振动来传递能量。

9. 波动的特征:波动的特征包括传播速度、波长、频率和振幅。

10. 波的类型:根据波动传播介质的性质,波可以分为机械波和电磁波两种类型。

以上是振动基础必学的知识点,掌握这些知识可以帮助理解振动和波动以及它们在不同物理现象中的应用。

高中振动知识点总结一、振动的基本概念1. 振动的基本概念振动是物体围绕平衡位置作周期性的来回运动。

在振动过程中,物体围绕其平衡位置作往复运动,即物体在正、负方向上偏离其平衡位置,然后再返回平衡位置,这样的周期性运动称为振动。

2. 振动的特征振动有其特有的基本特征,包括振幅、周期、频率、相位等。

振幅是振动最大位移的大小;周期是振动一次往复运动所用的时间;频率是单位时间内振动的往复次数;相位描述了振动在不同时刻的状态。

3. 受迫振动和自由振动受迫振动指物体在外力的作用下产生的振动;自由振动指物体在外力作用消失后产生的自发振动。

受迫振动又可分为谐振动和非谐振动,谐振动指振动物体受到的外力是线性与位移关系的,即弹簧振子所受回复力与位移成线性关系;非谐振动指振动物体受到的外力与位移不成线性关系。

自由振动可能会导致共振现象的发生,即受迫振动与自由振动的相互作用。

二、振动的特性1. 振动的能量振动系统的动能和势能随着时间的推移而发生变化。

动能在振动的最大位移时取得最大值,而势能在平衡位置时取得最大值。

动能与势能之和即为系统的总能量,总能量在振动过程中保持不变。

2. 振动的耗散振动系统在振动过程中会由于各种摩擦力的作用而逐渐减少振动能量,最终停止振动。

这种能量逐渐减少的现象称为振动的耗散。

振动的耗散会导致振幅、周期、频率等振动特性逐渐发生变化。

3. 振动的阻尼振动系统在振动过程中受到的摩擦力作用称为振动的阻尼。

阻尼可分为线性阻尼、非线性阻尼等。

线性阻尼指摩擦力与速度成正比,即阻尼力与速度的关系是线性的;非线性阻尼指摩擦力与速度不成线性关系。

4. 振动的频率和振动数振动系统的频率是指单位时间内振动往复的次数,它是振动的一种重要特性。

当振动具有特定频率时,即发生共振,这样的振动频率称为共振频率。

三、振动的传播1. 振动的传播方式振动可以通过介质传播,也可以通过真空传播。

介质传播指振动通过物质介质的传递,如声波是通过介质空气传播的;真空传播指振动通过真空介质的传递,如光波是通过真空传播的。

振动学知识点总结归纳一、振动学基础知识1.1 振动的基本概念振动是物体在某一平衡位置附近来回作周期性运动的现象。

当物体在平衡位置周围出现微小偏离时,物体受到恢复力的作用,使其朝着平衡位置运动,从而形成振动。

1.2 振动的分类振动可分为自由振动和受迫振动。

自由振动是指物体在没有外力作用下的振动,而受迫振动是指物体受到外力作用下的振动。

1.3 振动的描述振动可以通过振幅、周期、频率等指标进行描述。

振幅是指振动过程中物体偏离平衡位置的最大距离,周期是指物体完成一次完整振动所需的时间,频率是指单位时间内振动的次数。

1.4 振动的动力学方程物体在振动过程中受到恢复力和阻尼力的作用,可以通过动力学方程进行描述。

动力学方程可以用来描述物体的振动规律,求解物体的振动响应。

二、单自由度系统2.1 单自由度系统的基本模型单自由度系统是指只有一个自由度可以发生振动的系统,它是振动学研究的基本模型之一。

单自由度系统的受力分析和振动方程可以通过牛顿定律和动能定理进行推导。

2.2 单自由度系统的自由振动单自由度系统在没有外力作用下的振动是自由振动,它可以通过解振动方程得到振动的时间变化规律。

自由振动的特点是振幅不变,频率固定。

2.3 单自由度系统的受迫振动单自由度系统受到外力作用时会发生受迫振动,外力的作用使得系统产生特定的振动响应。

受迫振动可以通过傅立叶分析和频谱分析进行研究,得到系统的振动响应特性。

2.4 单自由度系统的阻尼振动单自由度系统在振动过程中会受到阻尼力的作用,阻尼振动是指系统在振动过程中能量不断减少的现象。

阻尼振动的特点是振幅逐渐减小,频率不变。

2.5 单自由度系统的参数对振动的影响单自由度系统的质量、刚度和阻尼等参数对振动的影响是振动学研究的重要内容。

通过改变系统的参数,可以调控系统的振动特性,实现对系统振动的控制和优化。

三、多自由度系统3.1 多自由度系统的基本概念多自由度系统是指具有多个自由度可以发生振动的系统,它是振动学研究的扩展和深化。

振动基础知识点总结一、基础概念1. 振动的定义振动是指物体相对固定位置或平衡位置的周期性运动。

当物体相对于平衡位置发生周期性移动时,我们就称其为振动。

在自然界和日常生活中,我们可以观察到很多不同形式的振动,比如弹簧的拉伸振动、弦的横向振动、机械系统的转子振动等。

2. 振动的分类振动可以根据其运动形式、引起振动的原因、系统的特性等多种方式进行分类。

常见的分类方式包括:- 按运动形式可分为直线振动、旋转振动和复合振动;- 按引起振动的原因可分为自由振动、受迫振动和阻尼振动;- 按系统的特性可分为单自由度振动和多自由度振动等。

3. 振动的基本参数在描述振动时,常用的基本参数包括振幅、周期、频率、角频率、相位等。

这些参数描述了振动的幅度、速度和相位关系,是分析和描述振动运动特性的重要工具。

二、自由振动1. 自由振动概念自由振动是指系统在没有外力作用下的振动运动。

在自由振动的过程中,系统的振幅会随着时间不断变化,最终趋于稳定。

自由振动的运动方程一般为二阶线性微分方程,解析求解需要用到振动的基本理论知识。

2. 自由振动的特性自由振动的特性主要包括振动频率、振幅和相位。

对于简谐振动系统,其振动频率和振幅与系统的质量、刚度和阻尼相关。

而相位描述了系统中各个振动部件之间的相对位置关系。

3. 自由振动的应用自由振动的应用非常广泛,比如桥梁的结构振动、地震的振动运动、建筑物的自由振动等。

通过对自由振动的分析,可以评估结构的稳定性和安全性,为工程设计和地震防护提供重要参考。

三、受迫振动1. 受迫振动概念受迫振动是指系统在外部周期性力作用下的振动运动。

在受迫振动的过程中,系统受到外部力的影响,振动的频率和振幅会受到外部力的调控,产生共振等现象。

2. 受迫振动的特性受迫振动的特性与外部激励力的频率和幅度有关。

当外部激励力的频率接近系统的固有频率时,系统会产生共振现象,振动幅度会急剧增大。

另外,受迫振动也与系统的阻尼特性相关,阻尼会削弱系统的受迫振动响应。

一般力学与力学基础的振动理论振动是力学中的一个重要分支,研究物体在固定点附近的快速往复运动。

在一般力学和力学基础中,振动理论是一个核心概念,它涉及到物体的弹性、周期、频率以及能量转换等多个方面。

本文将从数学模型和理论研究的角度介绍一般力学与力学基础的振动理论。

一、物体的振动模型物体的振动可以用简谐振动来近似描述。

简谐振动是指物体受到恢复力作用,且恢复力与物体的位移成正比的振动。

数学上,一个简谐振动可以用以下方程描述:x(t) = A * cos(ωt + φ)其中,x(t)是物体在时间t的位移,A是振幅,ω是振动角频率,φ是初相位。

这个方程展示了物体的往复运动,其中振幅决定了振动的大小,角频率决定了振动的快慢,初相位决定了起始位置。

二、力学基础的振动理论力学基础中的振动理论基于牛顿定律以及弹簧的力学性质。

物体在振动过程中,受到弹簧的弹性力以及其他包括重力等外力的作用。

根据牛顿第二定律和胡克定律,可以得到振动物体的运动方程:m * d²x/dt² + k * x = 0其中,m是物体的质量,k是弹簧的弹性系数,x是物体的位移。

这是一个二阶线性常微分方程,解这个方程即可得到物体的振动规律。

三、一般力学中的振动理论一般力学中的振动理论扩展了力学基础的振动理论,引入了阻尼、驱动力和非线性等因素。

阻尼是由于介质的摩擦力或其他损耗力导致振动衰减的现象。

驱动力是外界对物体施加的周期性作用力,会改变振动的特性。

非线性则是指振动系统中弹性力不满足线性关系,例如弹簧变形达到一定程度后的非线性特性。

一般力学中的振动理论常常涉及到复杂的数学模型和计算方法。

通过引入阻尼项、驱动力项以及非线性项,可以得到更符合实际情况的振动模型。

根据具体的问题和应用,可以使用不同的方法进行求解,如变分法、数值方法等。

四、振动理论的应用振动理论在工程学、物理学、地震学等领域具有广泛的应用。

在工程学中,振动理论被应用于设计和分析建筑物、桥梁、机械设备等的动力学行为。