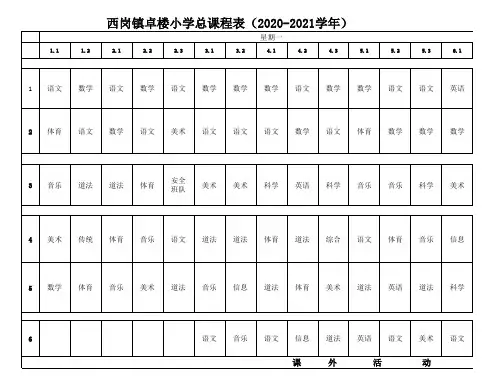

卓楼小学任课明细

- 格式:xls

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:3

小学语文课程纲要(三年级上)满敬森滕州市西岗镇卓楼小学小学语文一、编写意义本课程纲要是对三年级上学期一个学期每一个模块、每一个单元所要实施的教学进行整体设计,也就是从学生学习的角度对一定时期内的学习内容进行整体规划,研究和分析教与学中所涉及到的各方面因素。

编制和使用学科课程纲要,有利于教师整体把握课程实施的目标与内容,有利于教师审视、满足课程实施的所需条件,有利于学生明确所学课程的总体目标与内容框架,有利于学校开展课程审议、管理与评价。

二、编写要求编写课程纲要最关键的是处理好目标、内容、实施与评价等四个课程要素。

课程目标,即你要把学生带到哪里去?课程内容,基本的凭借(资源)或活动是什么?课程实施,即你怎样把学生带到那里?课程评价,即你如何确信你已经把学生带到了那里?编制学科课程纲要,必须认真学习和研究课程标准、教材,准确把握课程的地位和价值,明确本学期的课程安排与整个课程安排之间的逻辑关系,处理好课程目标、课程内容、课程实施、课程评价等四个课程元素。

要分析学情,详细了解学生的已有知识和学习经验,以学生的学习为中心编制课程纲要,让学生感到自己就是学习责任的承担者。

1.“课程目标”的编制第一,强调关键。

即要强调是这个学期的“关键目标”,要将诸多的小目标进行整合与提炼,形成关键目标4-6条。

这些目标应体现“三维性”,即知识与技能、过程与方法、情感态度价值观的整合。

第二,目标基于课程标准、教材和学生而确定。

课程标准应是符合相应学段、相应学期的语文课程目标;教材应关注到本册内容的各个语文要素与前后内容的纵向联系;学生能力应分析识字写字、阅读、习作、口语交际、综合性学习等方面,学生在本学期的应具能力、当下能力及欠缺能力。

目标在整个学期课程纲要能引领内容、引领实施、引领评价。

第三,目标必须是能评可测的。

首先,行为主体必须是学生。

行为动词必须是可测量、可把握、不可模糊。

行为条件简单的说就是从目标中能看出通过什么方式学习什么,理解或者会做什么,提高或体会什么。

《童谣诵读》校本课程纲要一、课程开发背景低年级学生刚从幼儿园进入小学,语言环境变了,要求高了,从原来的以游戏为主转为以学习为主。

孩子们一方面为进入小学高兴,充满欢喜、新奇之情,希望早点能自己读书。

因为,书中有那么多有趣的故事;另一方面,又有几分胆怯,特别是那些比较内向的和家庭呵护过多的学生,因他们的能力有限,对文字世界还十分陌生,缺少良好的学习习惯。

这阶段是基础教育的基础,面对反差,处理不好会打击学生对学习生活的热爱,打击他们学习的积极性。

于是我们根据低年级儿童活泼、天真,喜爱说话,但往往语言太快,语序乱,交往中不会运用礼貌语言,还有少数学生怕难为情,不善于与成人交往,不敢在众人面前说话的语言发展特点,经过认真思考和研究,学校决定开发“童谣诵读”课程,主要原因如下:(一)“儿歌童谣是一种民俗文化”儿歌童谣作为我们民族文化宝库中的一颗明珠,口口相传,千年璀璨,在厚重的历史尘埃中也难掩其美。

儿歌童谣的历史最早可追溯到3000年前的战国时期。

中国儿歌童谣流传地域之广、流传年代之久、内容之丰富早就引起中外学术界的广泛注意,与之有关的著述、文集数量惊人。

加强学生对民间文化的学习,是每一所学校面临的一个重要课题。

(二)“没有儿歌童谣便没有童年”几乎每一代人都有自己的儿歌童谣,儿歌童谣充满了美好的童趣,带给人们童年的回忆。

哼唱朴素无华、音韵和谐、节奏多变、语句简练、琅琅上口、易懂易记、幽默诙谐又涉及动物、生活常识、语言、游戏、忆旧等各种内容的儿歌童谣成为许多过来人童年、少年时的必读课。

(三)“灰色儿歌童谣正在流行”媒体报道:孩子传唱不健康童谣的现象困扰着家长和老师。

这一现象说明校园里缺乏反映儿童情趣、儿童生活、健康的便于流传的校园文学作品。

我们希望儿歌童谣校本课程的开发和实施,能给学生带来更多的流传下来的、富于民族特色的、优秀的儿歌童谣,指导学生自己创作健康的、赋予时代气息的、富有儿童情趣的儿歌童谣,并以此丰富校园文化。

部编版小学道法四年级上册课程纲要西岗镇卓楼小学2020年9月1日四年级上册《道德与法治》课程纲要【学校名称】滕州市西岗镇卓楼小学【课程名称】人教版道德与法治四年级上册【教材来源】人民教育出版社义务教育教科书道德与法治四年级上册【课程类型】国家课程【适用年级】小学四年级【课时】24课时【设计者】四年级道德与法治老师马贺华一、教材简析:本册教材有以下几个特点:1、着力遵循教育规律,坚持以服务儿童道德发展为宗旨,注重教材的启蒙性、教材内容的基础性、教材风格的童趣性,培育儿童的爱心与责任心,培养儿童良好的行为习惯,发展儿童独立思考、勇于探究的个性品质,并把社会主义核心价值观转化为学生的情感认同与行为习惯。

2、旨在促进小学生以道德发展为核心的基本文明素质的全面发展,道德与法治这门课承担着培育小学生以道德发展为核心的基本文明素质的任务。

良好的道德品质是小学生基本文明素质的核心,如果这一核心缺失了,小学生的其他文明素质的发展就失去了根本的价值导向。

3、聚焦儿童生活与成长,通过具有道德与教育意义、儿童可感可思的生活事件,引导儿童建构有道德的美好生活。

教材以具有道德和教育意义、儿童可感可思的生活事件为“原材料”,使儿童通过具体的生活事件理解道德、学习道德。

4、与儿童展开平等对话,以儿童成长的“同龄人”身份,与儿童进行平等、民主的对话,从而陪伴儿童的道德发展,实现自身的道德成长。

本册教材共有四个单元,共24课时。

二、教学目标:总目标:道德与法制课程旨在促进学生良好品德形成和社会性发展,为学生认识社会、参与社会、适应社会,成为具有爱心、责任心、良好的行为习惯和个性品质的社会主义合格公民奠定基础。

分目标:(一)情感、态度、价值观:1、知道自己是集体的一员,关心集体,强化集体意识,了解班规的作用,了解班规的制定过程。

2、知道自己的成长离不开家庭,感受父母长辈的养育之恩,以恰当的方式表达对他们的感激、尊敬和关心。

3、了解电视媒介的意义与作用,反思调整自身看电视的行为,养成健康看电视的习惯,抵制不健康的生活方式。

人民音乐出版社二年级下册音乐课程纲要设计教师:渠长红任教班级:二年级一班至三班2021年2月人音版二年级下册音乐课程纲要◆学校名称:西岗镇卓楼小学◆课程类型:义务教育必修课程◆设计教师:渠长红◆设计日期:2021年2月◆适用年级:二年级学生◆授课时间:32课时【课程背景】《义务教育音乐课程标准》对1-3年级学段学生在“感受与欣赏”和“表现”领域的要求:能够说出各类人声和常见乐器的音色特点;能够体验音乐情感的发展变化,并能简要描述或通过多种形式表现出来;结合所听音乐,了解音乐体裁与形式在音乐表现中的作用;聆听中国民族民间音乐,简单描述其不同的地域特点或民族风格;聆听世界部分国家的民族民间音乐,能够对其风格特点进行简单描述;能够主动地参与各种演唱活动,养成良好的歌唱习惯;能够自信地、有感情地演唱歌曲;在合唱中积累演唱经验,进一步感受合唱的艺术魅力。

本学期的教材是由舞曲、我国内蒙古地区的民族民间音乐、民歌中的劳动号子及欧洲地区的民族民间音乐等内容有机的组织在一起,学生通过演唱、欣赏等途径,获取音乐知识和人文知识,提高音乐技能和音乐鉴赏能力。

二年级的音乐教学的根本动力和终身喜爱音乐的必要前提。

在教学过程中,要根据学生学生生新发展规律,以丰富多彩的教学内容和生动活泼的教学形式,活泼好动,有一定的表现欲,但自觉性较差,需要在音乐基础性知识、基本技能的学习中,逐步养成良好的音乐学习习惯,激发对学生对音乐的兴趣,不断提高音乐素养,丰富精神生活,为后续音乐课程的学习打下坚实的基础。

【课程目标】1、学生通过学习歌曲,学会用正确的口形,姿势和呼吸方法歌唱。

自然圆润的发声,清晰的咬字、吐字。

2、通过学习本册教材,认识一些乐器,初步学习演奏方法。

3、通过音乐游戏,引起学生的兴趣,培养学生合作进取的精神,培养学生对音乐的兴趣。

4、通过音乐学习,使学生的情感世界受到感染和熏陶,在潜移默化中建立起对亲人、对他人、对人类、对一切美好事物的挚爱之情,进而养成对生活的积极乐观态度和对美好未来的向往与追求。

人教版四年级上册道德与法治课程纲要设计教师:杨位元任教班级:四年级三班2020年09月人教版四年级上册道德与法治课程纲要◆学校名称:滕州市西岗镇卓楼小学◆课程类型:义务教育必修课程◆设计教师:杨位元◆设计日期:2020年9月◆适用年级:四年级学生◆授课时间:41课时【课程目标】为促进学生良好品德的形成和发展,使学生认识社会、参与社会、适应社会,成为具有爱心、责任心、良好的行为习惯和个性品质的社会主义合格公民奠定基础。

一、情感、态度、价值观1.培养学生在集体活动中乐于合作、待人诚实守信的品质,初步形成规则意识、民主议事。

2.使学生知道学习是自己的责任,体验学习给自己带来的乐趣,形成积极向上、乐观好学的学习态度。

3.在了解家乡的基础上萌发对家乡的热爱之情,能向家乡的优秀人物学习。

4.关爱自然,感激大自然对人类的哺育,初步形成保护生命环境的意识。

二、行为与习惯1.帮助学生建立与人交往有诚信、能合作、民主地参与集体生活品质,初步形成规则意识、民主意识。

2.培养学生独立自主地完成自己学习任务的良好习惯;培养学生在学习中的毅力和耐心,养成良好的学习习惯。

3.培养学生爱惜名胜古迹,不乱丢乱扔乱刻画的良好习惯。

4.养成保护水资源,爱护身边环境的良好习惯。

三、知识与技能1.培养学生逐步建立自觉遵守公共秩序的意识,知道同情和帮助残疾人是一个人的良好品德的体现,并养成主动关爱处境困难或者不幸人的行为。

2.知道自己是集体中的一员,关心集体、参加集体活动、维护集体荣誉、承担义务,了解家乡环境问题,积极参加力所能及的环境保护活动,了解民风民俗及对人们的影响,抵制不良风气和迷信活动,感受家乡的变化和发展,培养对家乡的热爱之情。

通过第一单元《与班级共成长》的教学,帮助孩子们建立集体观念,学习做小主人,自己的班级自己爱,自己的班级自己管,班级生活规则大家定、齐遵守,从而培养孩子们初步的集体意识和自主管理意识、责任意识。

第二单元《为父母分担》的教学,体会父母为家庭忙碌的辛劳,管好自己,少给父母添麻烦,做些力所能及的家务事,减轻父母的负担,为家庭事务出主意,用自己的创意和行动为家庭做贡献。