关于高级高中生物科学史总结归纳

- 格式:docx

- 大小:33.43 KB

- 文档页数:10

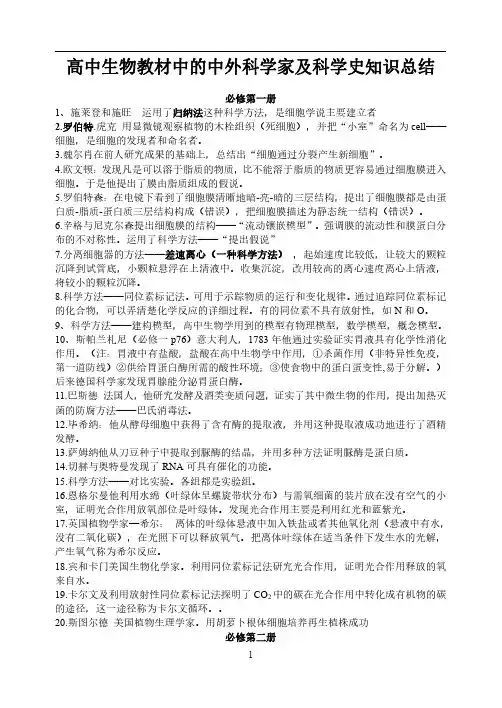

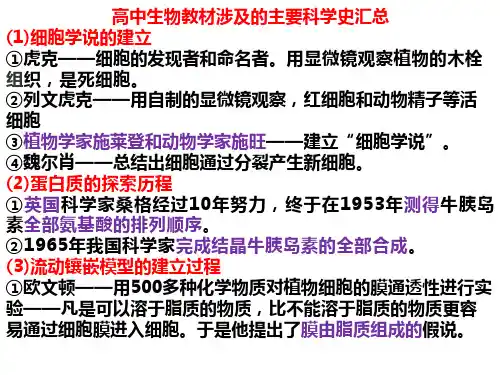

高中生物教材中的中外科学家及科学史知识总结必修第一册1、施莱登和施旺运用了归纳法这种科学方法,是细胞学说主要建立者2.罗伯特.虎克用显微镜观察植物的木栓组织(死细胞),并把“小室”命名为cell——细胞,是细胞的发现者和命名者。

3.魏尔肖在前人研究成果的基础上,总结出“细胞通过分裂产生新细胞”。

4.欧文顿:发现凡是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞。

于是他提出了膜由脂质组成的假说。

5.罗伯特森:在电镜下看到了细胞膜清晰地暗-亮-暗的三层结构,提出了细胞膜都是由蛋白质-脂质-蛋白质三层结构构成(错误),把细胞膜描述为静态统一结构(错误)。

6.辛格与尼克尔森提出细胞膜的结构——“流动镶嵌模型”。

强调膜的流动性和膜蛋白分布的不对称性。

运用了科学方法——“提出假说”7.分离细胞器的方法——差速离心(一种科学方法),起始速度比较低,让较大的颗粒沉降到试管底,小颗粒悬浮在上清液中。

收集沉淀,改用较高的离心速度离心上清液,将较小的颗粒沉降。

8.科学方法——同位素标记法。

可用于示踪物质的运行和变化规律。

通过追踪同位素标记的化合物,可以弄清楚化学反应的详细过程。

有的同位素不具有放射性,如N和O。

9、科学方法——建构模型,高中生物学用到的模型有物理模型,数学模型,概念模型。

10、斯帕兰札尼(必修一p76)意大利人,1783年他通过实验证实胃液具有化学性消化作用。

(注:胃液中有盐酸,盐酸在高中生物学中作用,①杀菌作用(非特异性免疫,第一道防线)②供给胃蛋白酶所需的酸性环境;③使食物中的蛋白蛋变性,易于分解。

)后来德国科学家发现胃腺能分泌胃蛋白酶。

11.巴斯德法国人,他研究发酵及酒类变质问题,证实了其中微生物的作用,提出加热灭菌的防腐方法——巴氏消毒法。

12.毕希纳:他从酵母细胞中获得了含有酶的提取液,并用这种提取液成功地进行了酒精发酵。

13.萨姆纳他从刀豆种子中提取到脲酶的结晶,并用多种方法证明脲酶是蛋白质。

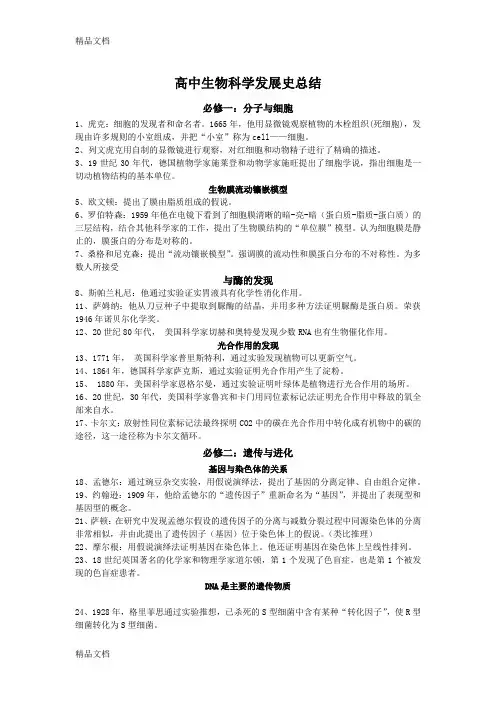

高中生物科学发展史总结必修一:分子与细胞1、虎克:细胞的发现者和命名者。

1665年,他用显微镜观察植物的木栓组织(死细胞),发现由许多规则的小室组成,并把“小室”称为cell——细胞。

2、列文虎克用自制的显微镜进行观察,对红细胞和动物精子进行了精确的描述。

3、19世纪30年代,德国植物学家施莱登和动物学家施旺提出了细胞学说,指出细胞是一切动植物结构的基本单位。

生物膜流动镶嵌模型5、欧文顿:提出了膜由脂质组成的假说。

6、罗伯特森:1959年他在电镜下看到了细胞膜清晰的暗-亮-暗(蛋白质-脂质-蛋白质)的三层结构,结合其他科学家的工作,提出了生物膜结构的“单位膜”模型。

认为细胞膜是静止的,膜蛋白的分布是对称的。

7、桑格和尼克森:提出“流动镶嵌模型”。

强调膜的流动性和膜蛋白分布的不对称性。

为多数人所接受与酶的发现8、斯帕兰札尼:他通过实验证实胃液具有化学性消化作用。

11、萨姆纳:他从刀豆种子中提取到脲酶的结晶,并用多种方法证明脲酶是蛋白质。

荣获1946年诺贝尔化学奖。

12、20世纪80年代,美国科学家切赫和奥特曼发现少数RNA也有生物催化作用。

光合作用的发现13、1771年,英国科学家普里斯特利,通过实验发现植物可以更新空气。

14、1864年,德国科学家萨克斯,通过实验证明光合作用产生了淀粉。

15、 1880年,美国科学家恩格尔曼,通过实验证明叶绿体是植物进行光合作用的场所。

16、20世纪,30年代,美国科学家鲁宾和卡门用同位素标记法证明光合作用中释放的氧全部来自水。

17、卡尔文:放射性同位素标记法最终探明CO2中的碳在光合作用中转化成有机物中的碳的途径,这一途径称为卡尔文循环。

必修二:遗传与进化基因与染色体的关系18、孟德尔:通过豌豆杂交实验,用假说演绎法,提出了基因的分离定律、自由组合定律。

19、约翰逊:1909年,他给孟德尔的“遗传因子”重新命名为“基因”,并提出了表现型和基因型的概念。

21、萨顿:在研究中发现孟德尔假设的遗传因子的分离与减数分裂过程中同源染色体的分离非常相似,并由此提出了遗传因子(基因)位于染色体上的假说。

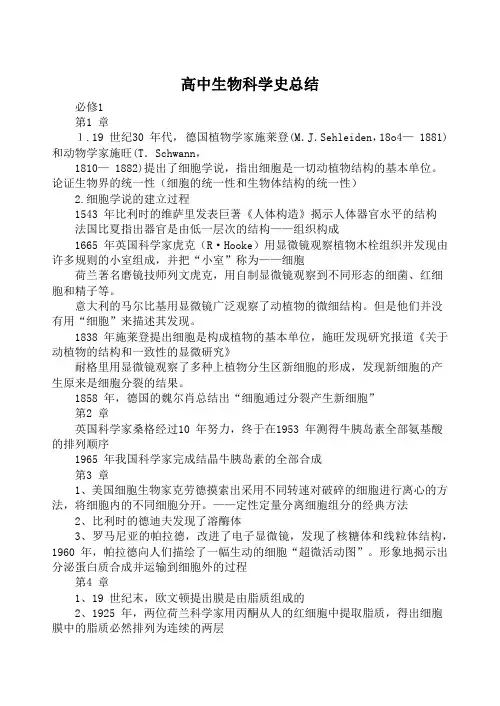

高中生物科学史总结必修1第1 章1.19 世纪30 年代,德国植物学家施莱登(M.J.Sehleiden,18o4— 1881)和动物学家施旺(T.Schwann,1810— 1882)提出了细胞学说,指出细胞是一切动植物结构的基本单位。

论证生物界的统一性(细胞的统一性和生物体结构的统一性)2.细胞学说的建立过程1543 年比利时的维萨里发表巨著《人体构造》揭示人体器官水平的结构法国比夏指出器官是由低一层次的结构——组织构成1665 年英国科学家虎克(R·Hooke)用显微镜观察植物木栓组织并发现由许多规则的小室组成,并把“小室”称为——细胞荷兰著名磨镜技师列文虎克,用自制显微镜观察到不同形态的细菌、红细胞和精子等。

意大利的马尔比基用显微镜广泛观察了动植物的微细结构。

但是他们并没有用“细胞”来描述其发现。

1838 年施莱登提出细胞是构成植物的基本单位,施旺发现研究报道《关于动植物的结构和一致性的显微研究》耐格里用显微镜观察了多种上植物分生区新细胞的形成,发现新细胞的产生原来是细胞分裂的结果。

1858 年,德国的魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞”第2 章英国科学家桑格经过10 年努力,终于在1953 年测得牛胰岛素全部氨基酸的排列顺序1965 年我国科学家完成结晶牛胰岛素的全部合成第3 章1、美国细胞生物家克劳德摸索出采用不同转速对破碎的细胞进行离心的方法,将细胞内的不同细胞分开。

——定性定量分离细胞组分的经典方法2、比利时的德迪夫发现了溶酶体3、罗马尼亚的帕拉德,改进了电子显微镜,发现了核糖体和线粒体结构,1960 年,帕拉德向人们描绘了一幅生动的细胞“超微活动图”。

形象地揭示出分泌蛋白质合成并运输到细胞外的过程第4 章1、19 世纪末,欧文顿提出膜是由脂质组成的2、1925 年,两位荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质,得出细胞膜中的脂质必然排列为连续的两层3、1959 年,罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗——亮——暗的三层结构,提出生物膜的模型,所有生物都是由蛋白质——脂质——蛋白质三层结构构成(静态模型)4、1972 年桑格和尼克森提出流动镶嵌模型5、1988 年美国科学家阿格雷成功地将构成水通道的蛋白质分离出来。

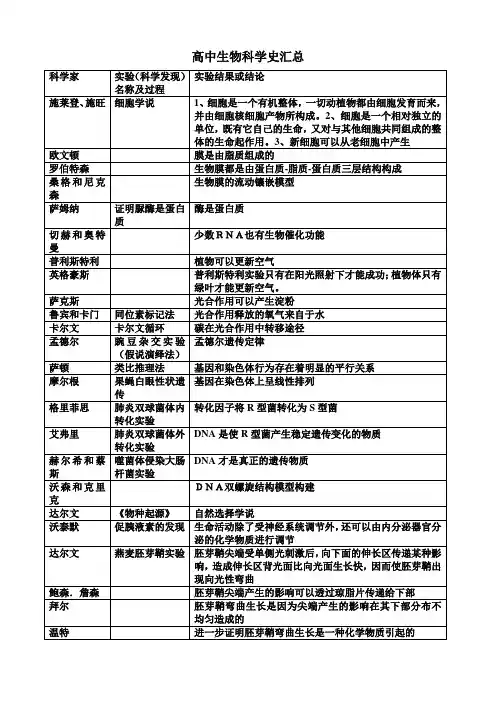

高中生物科学史汇总科学家实验(科学发现)名称及过程实验结果或结论施莱登、施旺细胞学说1、细胞是一个有机整体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞核细胞产物所构成。

2、细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。

3、新细胞可以从老细胞中产生欧文顿膜是由脂质组成的罗伯特森生物膜都是由蛋白质-脂质-蛋白质三层结构构成桑格和尼克森生物膜的流动镶嵌模型萨姆纳证明脲酶是蛋白质酶是蛋白质切赫和奥特曼少数RNA也有生物催化功能普利斯特利植物可以更新空气英格豪斯普利斯特利实验只有在阳光照射下才能成功;植物体只有绿叶才能更新空气。

萨克斯光合作用可以产生淀粉鲁宾和卡门同位素标记法光合作用释放的氧气来自于水卡尔文卡尔文循环碳在光合作用中转移途径孟德尔豌豆杂交实验(假说演绎法)孟德尔遗传定律萨顿类比推理法基因和染色体行为存在着明显的平行关系摩尔根果蝇白眼性状遗传基因在染色体上呈线性排列格里菲思肺炎双球菌体内转化实验转化因子将R型菌转化为S型菌艾弗里肺炎双球菌体外转化实验DNA是使R型菌产生稳定遗传变化的物质赫尔希和蔡斯噬菌体侵染大肠杆菌实验DNA才是真正的遗传物质沃森和克里克DNA双螺旋结构模型构建达尔文《物种起源》自然选择学说沃泰默促胰液素的发现生命活动除了受神经系统调节外,还可以由内分泌器官分泌的化学物质进行调节达尔文燕麦胚芽鞘实验胚芽鞘尖端受单侧光刺激后,向下面的伸长区传递某种影响,造成伸长区背光面比向光面生长快,因而使胚芽鞘出现向光性弯曲鲍森.詹森胚芽鞘尖端产生的影响可以透过琼脂片传递给下部拜尔胚芽鞘弯曲生长是因为尖端产生的影响在其下部分布不均匀造成的温特进一步证明胚芽鞘弯曲生长是一种化学物质引起的。

2024年高二生物学必记知识点总结1. 细胞结构和功能- 细胞的基本结构:细胞膜、细胞质、细胞核- 细胞器的功能:线粒体、叶绿体、高尔基体等- 细胞的代谢过程:光合作用、呼吸作用、发酵作用等2. 遗传与进化- DNA分子结构和 DNA 复制- 遗传信息的传递:RNA合成、蛋白质合成等- 基因的表达调控:转录、翻译、基因调控等- 进化的机制:自然选择、遗传漂变等3. 生物的分类与演化- 生物分类的原则和方法:形态学分类、生物地理学分类等- 动物的分类:无脊椎动物、脊椎动物等- 植物的分类:种子植物、无种子植物等- 生物的进化历程:生命的起源、物种的形成等4. 生物的组成与功能- 生物体的组成:细胞、组织、器官、器官系统等- 生物体的功能:呼吸、运动、消化、循环等- 生物体的调节与协调:神经系统、内分泌系统等5. 生物的能量转化与物质循环- 光合作用和化学能转化- 呼吸作用和能量释放- 物质循环过程:水循环、碳循环、氮循环等6. 生物的生长与繁殖- 细胞的增殖和分裂- 有性生殖和无性生殖- 生殖系统的结构和功能7. 生物与环境- 生物的生活适应:温度适应、水分适应等- 生态系统的结构与功能- 环境污染与生物的危害8. 生物技术与人类生活- 基因工程技术及其应用- 遗传工程技术及其应用- 组织工程技术及其应用9. 疾病与健康- 常见传染病与预防- 常见非传染病与预防- 免疫系统与免疫功能10. 生物科学与伦理- 人类生命伦理与生物科学- 社会道德与生物科学发展的关系以上仅为____年高二生物学必记的一些知识点总结,希望对你有所帮助。

如需更详细的知识点内容,请参考相关教材或学习资料。

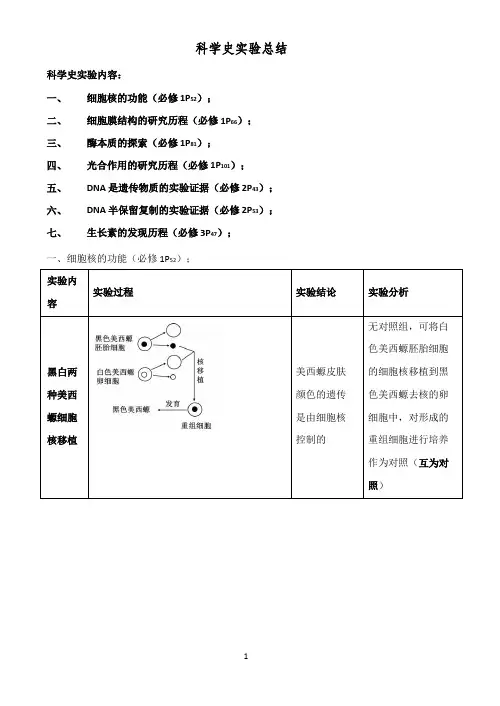

科学史实验总结科学史实验内容:一、细胞核的功能(必修 1P52);二、细胞膜结构的研究历程(必修 1P66);三、酶本质的探索(必修 1P81);四、光合作用的研究历程(必修 1P101);五、DNA 是遗传物质的实验证据(必修 2P43);六、DNA 半保留复制的实验证据(必修 2P53);七、生长素的发现历程(必修 3P47);一、细胞核的功能(必修 1P52);二、生物膜结构的探索历程(必修 1P65-74)1、欧文顿:1895 年他曾用 500 多种化学物质对植物细胞的通透性进行地上万次的试验,发现细胞膜对不同物质的通透性不一样:凡是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞。

于是他提出:膜由脂质组成的。

2、20 世纪初,科学家第一次将膜从哺乳动物的红细胞中分离出来。

化学分析表明,膜的主要成分是脂质和蛋白质。

3、1925 年,荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气—水界面上铺成单层分子,测得単分子层的面积恰为红细胞表面积的 2 倍。

他们由此得出结论:细胞膜中的脂质分子必然排列为连续的两层。

4、罗伯特森:1959 年他在电镜下看到了细胞膜清晰的暗—亮—暗的三层结构,结合其他科学家的工作提出了生物膜的模型:所有的生物膜都是由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成,电镜下看到的中间的亮层是脂质分子,两边的暗层是蛋白质分子。

他把生物膜描述成静态的统一结构。

5、1970 年,科学家通过荧光标记的小鼠细胞和人细胞细胞融合实验(用发绿色荧光的染料标记小鼠细胞表面的蛋白质分子,用发红色荧光的染料标记人细胞表面的蛋白质分子),提出假说:细胞膜具有流动性。

6、1972 年,桑格和尼克森,在“单位膜”模型基础上提出“流动镶嵌模型”,强调膜的流动性和膜蛋白分布的不对称性,为多数人所接受。

7、1988 年美国科学家阿格雷成功地将构成水通道的蛋白质分离出来。

肾小球的滤过作用和肾小管的重吸收作用,都与水通道的结构和功能有直接的关系。

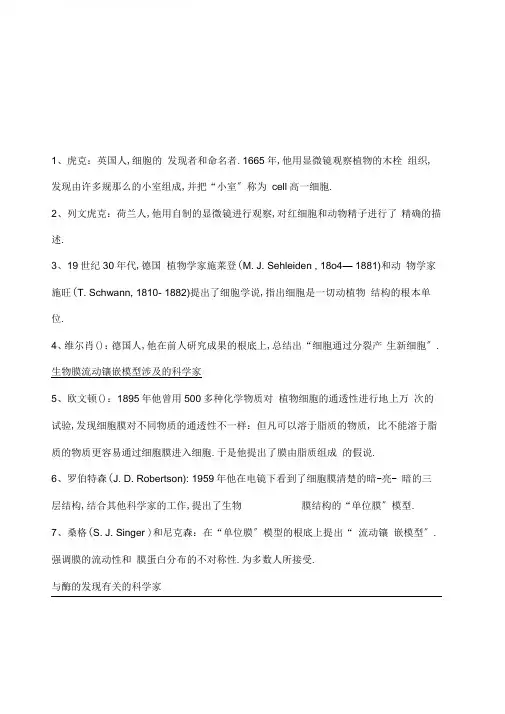

1、虎克:英国人,细胞的发现者和命名者.1665年,他用显微镜观察植物的木栓组织,发现由许多规那么的小室组成,并把“小室〞称为cell高一细胞.2、列文虎克:荷兰人,他用自制的显微镜进行观察,对红细胞和动物精子进行了精确的描述.3、19世纪30年代,德国植物学家施莱登(M. J. Sehleiden , 18o4— 1881)和动物学家施旺(T. Schwann, 1810- 1882)提出了细胞学说,指出细胞是一切动植物结构的根本单位.4、维尔肖():德国人,他在前人研究成果的根底上,总结出“细胞通过分裂产生新细胞〞. 生物膜流动镶嵌模型涉及的科学家5、欧文顿():1895年他曾用500多种化学物质对植物细胞的通透性进行地上万次的试验,发现细胞膜对不同物质的通透性不一样:但凡可以溶于脂质的物质, 比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞.于是他提出了膜由脂质组成的假说.6、罗伯特森(J. D. Robertson): 1959年他在电镜下看到了细胞膜清楚的暗-亮- 暗的三层结构,结合其他科学家的工作,提出了生物膜结构的“单位膜〞模型.7、桑格(S. J. Singer )和尼克森:在“单位膜〞模型的根底上提出“ 流动镶嵌模型〞.强调膜的流动性和膜蛋白分布的不对称性.为多数人所接受.与酶的发现有关的科学家8、斯帕兰札尼:意大利人,生理学家.1783年他通过实验证实胃液具有化学性消化作用.巴斯德:法国人,生物学家,化学家,提出酿酒中的发酵是由于酵母菌的存在, 没有活细胞的参与,糖类是不可能变成酒精的.9、李比希:德国人,化学家.认为引起发酵的是酵母细胞中的某些物质,但这些物质只有在酵母细胞死亡并裂解后才能发挥作用.10、毕希纳:德国人, 化学家.他从酵母细胞中获得了含有酶的提取液,并用这种提取液成功地进行了酒精发酵.11、萨姆纳:美国人,化学家.1926年,他从刀豆种子中提取到服酶的结晶,并用多种方法证实服酶是蛋白质.荣获1946年诺贝尔化学奖.12、20世纪80年代,美国科学家切赫和奥特曼发现少数RNA&有生物催化作用.光合作用的发现涉及的科学家13、1771年,英国科学家普里斯特利,通过实验发现植物可以更新空气.14、1864年,德国科学家萨克斯,通过实验证实光合作用产生了淀粉.15、1880年,美国科学家恩格尔曼,通过实验证实叶绿体是植物进行光合作用的场所.16、20世纪30年代,美国科学家鲁宾〔S. Ruben〕和卡门〔M. Kamen用同位素标记法证实光合作用中释放的氧全部来自水.17、卡尔文〔,1911〜〕:美国人,生物化学家,植物生理学家.在20世纪40年代,他及其合作者开始利用放射性同位素标记法研究光合作用,经9年左右的研究,最终探明了CO中的碳在光合作用中转化成有机物中的碳的途径, 这一途径称为卡尔文循环18、孟德尔:奥地利人,遗传学的奠基人.他进行了长达8年的豌豆杂交实验, 通过分析实验结果,发现了生物遗传的规律.1866年他发表论文?植物杂交试验?, 提出了遗传学的别离定律、自由组合定律和遗传因子学说.〔假说演绎〕19、约翰逊:丹麦人,植物学家.1909年,他给孟德尔的“遗传因子〞重新起名为“基因〞,并提出了表现型和基因型的概念.20、魏斯曼:德国人,动物学家.他预言在精子和卵细胞成熟的过程中存在减数分裂过程,后来被其他科学家的显微镜观察所证实.21、萨顿:美国人,细胞学家.1903年,他在研究中发现孟德尔假设的遗传因子的别离与减数分裂过程中同源染色体的别离非常相似,并由此提出了遗传因子〔基因〕位于染色体上的学说.〔类比推理〕22、摩尔根:美国人,遗传学家,胚胎学家.他用果蝇做了大量实验,发现了基因的连锁互换定律,人们称之为遗传学的第三定律.他还证实基因在染色体上呈线性排列,为现代遗传学奠定了细胞学根底.〔假说演绎〕23、18世纪英国着名的化学家和物理学家道尔顿,第1个发现了色盲症,也是第1个被发现的色盲症患者.DN幅主要的遗传物质24、1928年,英国科学家格里菲思〔F. Grifith , 1877—1941〕,通过实验推想,已杀死的S型细菌中,含有某种“转化因子〞,使R型细菌转化为S型细菌.25、1944年,美国科学家艾弗里(O. Avery, 1877—1955)和他的同事,通过实验证实上述“转化因子〞为DNA也就是说DNAt是遗传物质.26、1952年,赫尔希(A. Hershey)和蔡斯(M. Chase),通过噬菌体侵染细菌的实验证实,在噬菌体中,亲代和子代之间具有连续性的物质是DNA而不是蛋白质. DNA分子的结构和复制27、1953年,美国科学家沃森和英国科学家克里克共同提出了DNg子双螺旋结构模型. 1957年克里克提出中央法那么.28、尼伦伯格和马太成功破译了第一个遗传密码.育种29、袁隆平他是中国研究杂交水稻的创始人,世界上成功利用水稻杂种优势的第一人,被誉为“杂交水稻之父〞.进化30、拉马克(,1744〜1829):法国人,博物学家,生物进化论的先驱.最先提出了生物进化的学说,认为生物是不断进化的, 生物进化的原因是用进废退和获得性遗传.31、达尔文(,1809—1882):英国人,博物学家,生物进化论的主要奠基人.1859 年,他出版了科学巨着 ?物种起源?,书中充分论证了生物的进化,并明确提出自然选择学说来说明进化机理.他创立的进化论的影响远远超出了生物学的范围,它给予神创论和物种不变论以致命的打击,为辩证唯物主义世界观提供了有力的武器.32、贝尔纳〔,1813〜1878〕:法国人,1857年,他提出“内环境〞的概念,并推测内环境的恒定主要依赖于神经系统的调节.33、坎农〔,1871〜1945〕:美国人,生理学家.1926年,他提出了“稳态〞的概念,并提出了稳态维持机制的经典解释:内环境稳态是在神经调节和体液调节的共同作用下,通过机体各种器官、系统分工合作、协调统一而实现的.34、目前普遍认为:神经一一体液一一免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制动物激素的调节35、沃泰默:法国人, 生理学家.他通过实验发现,把通向狗的上段小肠的神经切除,只留下血管,向小肠内注入稀盐酸时,仍能促进胰液分泌.但是他却囿于定论,认为这是由于小肠上微小的神经难以剔去干净的缘故.36、斯他林:英国人,生理学家.1902年,他和贝利斯〔英国人,生理学家〕从小肠黏膜提出液中发现了促使胰液分泌的物质一一促胰液素.1905年,他们提出了“激素〞这一名称,并提出激素在血液中起化学信使作用的概念.37、巴甫洛夫:俄国人,生理学家,现代消化生理学的奠基人. 1891年开始研究消化生理,在“海登海因小胃〞根底上,他制成了保存神经支配的“巴甫洛夫小胃〞,并创造了一系列研究消化生理的慢性实验方法,揭示了消化系统活动的一些根本规律.为此,他荣获1904年诺贝尔生理学或医学奖.20世纪初,他的研究重点转到高级神经活动方面,建立了条件反射学说生长素的发现过程38、1880年,达尔文通过实验推想, 胚芽鞘的尖端可能会产生某种物质,这种物质在单侧光的照射下,对胚芽鞘下面的局部会产生某种影响.39、詹森〔〕:丹麦人,植物生理学家.1910年,他通过实验证实,胚芽鞘顶尖产生的刺激可以透过琼脂片传递给下部.40、拜尔〔Paal〕:匈牙利人,植物生理学家.1914年,他通过实验证实,胚芽鞘的弯曲生长,是由于顶尖产生的刺激在其下局部布不均匀造成的.41、温特〔〕:美籍荷兰人,植物生理学家.1928年,他用实验证实造成胚芽鞘弯曲的刺激是一种化学物质,他认为这可能是和动物激素类似的物质,并把这种物质命名为生长素.42、1934年,荷兰科学家郭葛〔F. Ko 〕等人从植物中提取出口引噪乙酸------- 生长素.种群与生态系统43、高斯〔〕:生态学家.他通过实验发现草履虫种群数量增长的S型曲线.44、林德曼〔,1915〜1942〕:美国人,生态学家.他通过对一个结构相对简单的天然湖泊一一赛达伯格湖的能量流动进行的定量分析,发现生态系统的能量流动具有单向流动、逐级递减两个特点,能量在相邻两个营养级间的传递效率大约是10唳20%。

高三三轮复习教材中的生物科学史一、细胞学说的建立:P3-41.1543 年,法国的________指出:器官是由低一层次的结构“组织”构成。

2.1665 英国人_____(Robert Hooke)用自己设计与制造的显微镜(放大倍数为40-140 倍)观察了软木的薄片,第一次描述了植物细胞的构造,并首次用拉丁文cella(小室)这个词来对“细胞”命名。

3.1680 荷兰人_____________(A. van Leeuwenhoek),首次观察到_______,观察过原生动物、人类精子、鲑鱼的红细胞、牙垢中的细菌等。

4.“细胞学说” 主要建立者是_______________,后人根据他们的研究结果进行___________。

(1)_____________________________________________________________(2)_____________________________________________________________(3)________________________________意义:它揭示了________________________________,从而阐明了___________________. 5.1858 年德国的____________:新细胞是___________获得。

6.世界上第一个人工合成的蛋白质是_______年由______国科学家合成的________________。

二、生物膜结构的探索历程P42-447.1895年___________ :发现脂质更容易通过细胞膜,膜是由“____________”组成的。

8.20 世纪初分离出哺乳动物红细胞膜主要化学成分分析,得出膜的主要化学成分是__________,其中_______含量最多。

9.1925 年荷兰科学家Gorter 和Grendel 实验:用______从______细胞中提取脂质,在空气-水界面上铺成单层分子,测得单分子层面积是细胞膜的 2 倍,提出假说:_____________________。

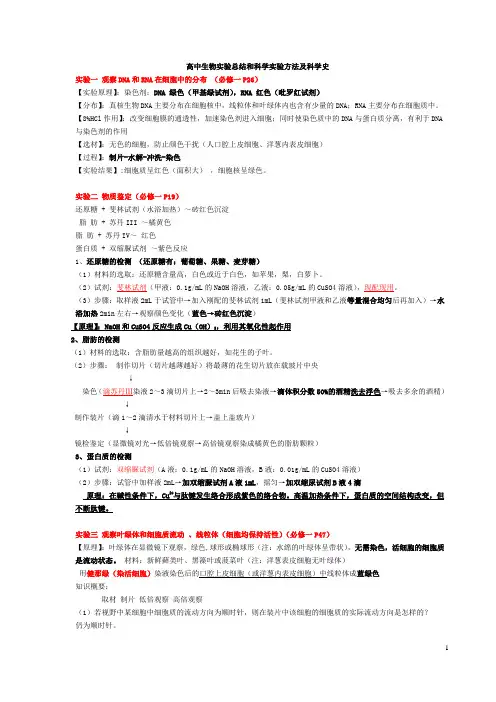

高中生物实验总结和科学实验方法及科学史实验一观察DNA和RNA在细胞中的分布(必修一P26)【实验原理】:染色剂:DNA 绿色(甲基绿试剂),RNA 红色(吡罗红试剂)【分布】:真核生物DNA主要分布在细胞核中,线粒体和叶绿体内也含有少量的DNA;RNA主要分布在细胞质中。

【8%HCl作用】:改变细胞膜的通透性,加速染色剂进入细胞;同时使染色质中的DNA与蛋白质分离,有利于DNA 与染色剂的作用【选材】:无色的细胞,防止颜色干扰(人口腔上皮细胞、洋葱内表皮细胞)【过程】:制片-水解-冲洗-染色【实验结果】:细胞质呈红色(面积大),细胞核呈绿色。

实验二物质鉴定(必修一P19)还原糖 + 斐林试剂(水浴加热)~砖红色沉淀脂肪 + 苏丹III ~橘黄色脂肪 + 苏丹IV~红色蛋白质 + 双缩脲试剂~紫色反应1、还原糖的检测(还原糖有:葡萄糖、果糖、麦芽糖)(1)材料的选取:还原糖含量高,白色或近于白色,如苹果,梨,白萝卜。

(2)试剂:斐林试剂(甲液:0.1g/mL的NaOH溶液,乙液:0.05g/mL的CuSO4溶液),现配现用。

(3)步骤:取样液2mL于试管中→加入刚配的斐林试剂1mL(斐林试剂甲液和乙液等量混合均匀后再加入)→水浴加热2min左右→观察颜色变化(蓝色→砖红色沉淀)【原理】:NaOH和CuSO4反应生成Cu(OH)2,利用其氧化性起作用2、脂肪的检测(1)材料的选取:含脂肪量越高的组织越好,如花生的子叶。

(2)步骤:制作切片(切片越薄越好)将最薄的花生切片放在载玻片中央↓染色(滴苏丹Ⅲ染液2~3滴切片上→2~3min后吸去染液→滴体积分数50%的酒精洗去浮色→吸去多余的酒精)↓制作装片(滴1~2滴清水于材料切片上→盖上盖玻片)↓镜检鉴定(显微镜对光→低倍镜观察→高倍镜观察染成橘黄色的脂肪颗粒)3、蛋白质的检测(1)试剂:双缩脲试剂(A液:0.1g/mL的NaOH溶液,B液:0.01g/mL的CuSO4溶液)(2)步骤:试管中加样液2mL→加双缩脲试剂A液1mL,摇匀→加双缩尿试剂B液4滴原理:在碱性条件下,Cu2+与肽键发生络合形成紫色的络合物。

高中生物科学历史知识点高中生物科学的历史可以追溯到古代,但现代生物学的起源通常被认为是在19世纪。

以下是一些关键的历史知识点:1. 古代生物学:在古希腊时期,亚里士多德被认为是生物学的奠基人之一,他对动植物进行了分类,并研究了它们的生理和行为。

2. 文艺复兴时期:达芬奇等艺术家和科学家开始对人体解剖学进行详细研究,这为后来的生物学发展奠定了基础。

3. 显微镜的发明:17世纪,显微镜的发明使得生物学家能够观察到细胞和其他微观结构,这标志着细胞学和微生物学的诞生。

4. 林奈分类系统:18世纪,瑞典自然学者林奈发展了一种生物分类系统,至今仍被广泛使用。

5. 进化论的提出:19世纪,查尔斯·达尔文的《物种起源》一书提出了自然选择和进化论的概念,这彻底改变了我们对生物多样性和物种起源的理解。

6. 遗传学的发展:20世纪初,孟德尔的豌豆实验被重新发现,奠定了遗传学的基础。

随后,DNA的双螺旋结构的发现进一步推动了遗传学和分子生物学的发展。

7. 生物技术的进步:20世纪末至21世纪初,生物技术的发展,如基因编辑技术CRISPR-Cas9,使得科学家能够以前所未有的精确度修改生物体的基因。

8. 现代生物科学的多元化:随着研究的深入,生物学已经扩展到多个子领域,包括生态学、神经科学、生物信息学等,这些领域都在不断推动生物学的边界。

9. 生物伦理问题:随着生物技术的发展,也带来了一系列伦理问题,如基因编辑的道德界限、生物多样性保护等,这些问题在当代社会中引起了广泛的讨论和关注。

10. 全球合作与挑战:在全球化的背景下,生物学家们面临着诸如气候变化、生物多样性丧失、新出现的传染病等全球性挑战,需要国际合作来寻找解决方案。

这些知识点概述了高中生物科学历史的主要发展脉络,为学生提供了一个宏观的视角来理解生物学的过去、现在和未来。

高中生物科学史总结高中生物科学史是一个涵盖了许多重要生物学概念和理论的时期。

以下是对一些关键事件和人物的简要总结:1. 古典生物学时期:- 亚里士多德 (公元前:古希腊哲学家,他对动物进行了分类,并提出了许多关于生物学的初步理论。

2. 文艺复兴时期:- 达芬奇:他的解剖学研究为生物学带来了新的视角。

3. 17世纪:- 列文虎克:他发明了显微镜,并观察到了微生物,从而开启了微观生物学的时代。

4. 18世纪:- 卡尔·林奈:他建立了现代生物分类系统,并提出了“双名法”来命名生物。

5. 19世纪:- 查尔斯·达尔文:他提出了自然选择的理论,为进化论奠定了基础。

- 格雷戈·门德尔:他是遗传学的奠基人,提出了遗传定律。

6. 20世纪:- 沃森和克里克:他们发现了DNA的双螺旋结构,为分子生物学奠定了基础。

- 巴巴拉·麦克林托克:她在遗传学领域做出了重要贡献,特别是在转座子( transposons)的研究上。

- 芭芭拉·麦克林托克、简·布罗德本特和罗莎琳德·富兰克林:他们对烟草花叶病毒的研究为理解病毒和基因复制提供了基础。

- 乔治·比德尔和爱德华·塔特姆:他们发现了基因表达的调节机制。

- 詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克:他们提出了中心法则,描述了遗传信息在细胞中的流动方向。

- 汉斯·克雷布斯、卡尔·科里和格特鲁德·埃利恩:他们发现了尿素循环和柠檬酸循环,对理解生物代谢有重要意义。

- 埃弗里、麦克劳德和麦卡蒂:他们证明了DNA是遗传物质。

- 巴巴拉·麦克林托克:她独立于其他科学家发现了转座子,这为理解基因重组和进化提供了新的视角。

7. 21世纪:- 克雷格·文特尔和詹妮弗·杜德纳:他们开创了CRISPR-Cas9基因编辑技术,为基因治疗和生物技术的进步打开了新的大门。

高中生物学史总结归纳高中生物学史是一个涵盖了众多重要生物学概念、理论和发现的知识领域。

以下是对高中生物学史的一些重要方面的总结和归纳:1.细胞的发现与探究:•显微镜的发明:最早的显微镜由荷兰眼镜商汉斯·利伯于1600年左右制造,但其设计并未公开。

•细胞的发现:英国科学家罗伯特·胡克在1665年利用自制的显微镜观察软木塞,首次观察到了细胞。

2.进化论的提出与发展:•达尔文的自然选择:查尔斯·达尔文在1859年的《物种起源》中提出了自然选择的进化理论。

•拉马克的用进废退:法国生物学家拉马克提出了用进废退的进化理论,认为生物通过使用或不使用某器官来改变其特征。

3.遗传定律的发现:•孟德尔的遗传定律:奥地利植物学家格雷戈·门德尔在1865年提出了遗传定律,即分离定律和独立分配定律。

4.DNA的发现与功能:•DNA的发现:英国生物学家弗朗西斯·克里克和美国生物学家詹姆斯·沃森在1953年发现了DNA的双螺旋结构。

•DNA的功能:DNA携带遗传信息,通过复制传递给下一代,并指导蛋白质的合成。

5.酶的发现与作用:•酶的发现:酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,最早由德国科学家毕希纳在1900年发现。

•酶的作用:酶可以加速化学反应的速率而不改变反应的总能量变化,对于生物体的代谢至关重要。

6.光合作用的探究:•光合作用的发现:光合作用是植物、藻类和某些细菌利用光能将二氧化碳和水转化为有机物和氧气的过程。

最早由荷兰植物学家詹·英根豪斯在1770年发现。

•光合作用的机理:光合作用涉及到多个步骤和酶的作用,最终产生葡萄糖和氧气。

7.细胞呼吸的探究:•细胞呼吸的发现:细胞呼吸是生物体内的有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,最终产生二氧化碳和水的过程。

其最早的理论是由德国科学家毕希纳在1897年提出。

•细胞呼吸的机理:细胞呼吸涉及到多个步骤和酶的作用,最终产生能量。

高中生物科学史总结必修1第1 章1.19 世纪30 年代,德国植物学家施莱登(M.J.Sehleiden,18o4— 1881)和动物学家施旺(T.Schwann,1810—1882)提出了细胞学说,指出细胞是一切动植物结构的基本单位。

论证生物界的统一性(细胞的统一性和生物体结构的统一性)2.细胞学说的建立过程1543 年比利时的维萨里发表巨着《人体构造》揭示人体器官水平的结构法国比夏指出器官是由低一层次的结构——组织构成1665 年英国科学家虎克(R·Hooke)用显微镜观察植物木栓组织并发现由许多规则的小室组成,并把“小室”称为——细胞荷兰着名磨镜技师列文虎克,用自制显微镜观察到不同形态的细菌、红细胞和精子等。

意大利的马尔比基用显微镜广泛观察了动植物的微细结构。

但是他们并没有用“细胞”来描述其发现。

1838 年施莱登提出细胞是构成植物的基本单位,施旺发现研究报道《关于动植物的结构和一致性的显微研究》耐格里用显微镜观察了多种上植物分生区新细胞的形成,发现新细胞的产生原来是细胞分裂的结果。

1858 年,德国的魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞”第2 章英国科学家桑格经过10 年努力,终于在1953 年测得牛胰岛素全部氨基酸的排列顺序1965 年我国科学家完成结晶牛胰岛素的全部合成第3 章1、美国细胞生物家克劳德摸索出采用不同转速对破碎的细胞进行离心的方法,将细胞内的不同细胞分开。

——定性定量分离细胞组分的经典方法2、比利时的德迪夫发现了溶酶体3、罗马尼亚的帕拉德,改进了电子显微镜,发现了核糖体和线粒体结构,1960 年,帕拉德向人们描绘了一幅生动的细胞“超微活动图”。

形象地揭示出分泌蛋白质合成并运输到细胞外的过程第4 章1、19 世纪末,欧文顿提出膜是由脂质组成的2、1925 年,两位荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质,得出细胞膜中的脂质必然排列为连续的两层3、1959 年,罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗——亮——暗的三层结构,提出生物膜的模型,所有生物都是由蛋白质——脂质——蛋白质三层结构构成(静态模型)4、1972 年桑格和尼克森提出流动镶嵌模型5、1988 年美国科学家阿格雷成功地将构成水通道的蛋白质分离出来。

高中新人教版生物学教学科学史整理必修一《分子与细胞》(1)“细胞学说”的建立过程①维萨里:通过尸体解剖研究,发表了巨著《人体构造》,揭示了人体在器官水平的结构。

②比夏:经过对器官的解剖观察,指出器官由低一层次的结构——组织构成。

③罗伯特·胡克——细胞的发现者和命名者。

④列文虎克——用自制显微镜观察细胞。

⑤马尔比基:用显微镜广泛观察了动植物的微细结构,如细胞壁和细胞质。

⑥施莱登和施旺——建立“细胞学说”。

⑦耐格里:用显微镜观察了多种植物分生区新细胞的形成,发现新细胞的产生原来是细胞分裂的结果。

⑧魏尔肖——总结出“细胞通过分裂产生新细胞”。

(2)流动镶嵌模型的建立过程①欧文顿——用500多种化学物质对植物细胞的通透性进行实验——细胞膜是由脂质组成的。

②戈特和格伦德尔用丙酮从人的红细胞中提取脂质,铺成单层分子,发现面积是细胞膜的2倍。

提出假说:细胞膜中的磷脂分子是双层的。

③丹尼利和戴维森发现细胞的表面张力明显低于油—水界面的表面张力,已知油脂滴表面如果吸附有蛋白质成分则表面张力会降低,因此推测细胞膜除含脂质分子外,可能还有蛋白质。

④罗伯特森——电镜下观察到了细胞膜清晰的暗—亮—暗的三层结构,将细胞膜描述为静态的统一结构。

⑤科学家通过荧光标记的人鼠细胞融合实验,提出假说:细胞膜具有流动性。

⑥辛格和尼科尔森——提出细胞膜的流动镶嵌模型。

⑦阿格雷成功地将构成水通道的蛋白质分离出来,证实了水通道蛋白的存在。

⑧麦金农测出了钾离子通道蛋白的立体结构。

(3)酶的发现过程①斯帕兰札尼:通过实验证实胃液具有化学性消化作用。

②巴斯德——酿酒中的发酵是由酵母菌细胞的存在所致(没有活细胞的参与,糖类不可能变成酒精)。

③李比希:认为引起发酵是由于酵母细胞中的某些物质,但这些物质只有在酵母细胞死亡并裂解后才能发挥作用。

④毕希纳——将酵母菌细胞中引起发酵的物质称为酿酶。

⑤萨姆纳——提取出脲酶并证明脲酶是蛋白质。

⑥切赫和奥尔特曼——发现少数RNA也具有生物催化功能。

关于高级高中生物科学

史总结归纳

文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

高中生物科学史总结

必修1

第1 章

1.19 世纪30 年代,德国植物学家施莱登(M.J.Sehleiden,18o4— 1881)和动物学家施旺(T.Schwann,1810— 1882)提出了细胞学说,指出细胞是一切动植物结构的基本单位。

论证生物界的统一性(细胞的统一性和生物体结构的统一性)

2.细胞学说的建立过程

1543 年比利时的维萨里发表巨着《人体构造》揭示人体器官水平的结构

法国比夏指出器官是由低一层次的结构——组织构成

1665 年英国科学家虎克(R·Hooke)用显微镜观察植物木栓组织并发现由许多规则的小室组成,并把“小室”称为——细胞

荷兰着名磨镜技师列文虎克,用自制显微镜观察到不同形态的细菌、红细胞和精子等。

意大利的马尔比基用显微镜广泛观察了动植物的微细结构。

但是他们并没有用“细胞”来描述其发现。

1838 年施莱登提出细胞是构成植物的基本单位,施旺发现研究报道《关于动植物的结构和一致性的显微研究》

耐格里用显微镜观察了多种上植物分生区新细胞的形成,发现新细胞的产生原来是细胞分裂的结果。

1858 年,德国的魏尔肖总结出“细胞通过分裂产生新细胞”

第2 章

英国科学家桑格经过10 年努力,终于在1953 年测得牛胰岛素全部氨基酸的排列顺序

1965 年我国科学家完成结晶牛胰岛素的全部合成

第3 章

1、美国细胞生物家克劳德摸索出采用不同转速对破碎的细胞进行离心的方法,将细胞内的不同细胞分开。

——定性定量分离细胞组分的经典方法

2、比利时的德迪夫发现了溶酶体

3、罗马尼亚的帕拉德,改进了电子显微镜,发现了核糖体和线粒体结构,1960 年,帕拉德向人们描绘了一幅生动的细胞“超微活动图”。

形象地揭示出分泌蛋白质合成并运输到细胞外的过程

第4 章

1、19 世纪末,欧文顿提出膜是由脂质组成的

2、1925 年,两位荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质,得出细胞膜中的脂质必然排列为连续的两层

3、1959 年,罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的暗——亮——暗的三层结构,提出生物膜的模型,所有生物都是由蛋白质——脂质——蛋白质三层结构构成(静态模型)

4、1972 年桑格和尼克森提出流动镶嵌模型

5、1988 年美国科学家阿格雷成功地将构成水通道的蛋白质分离出来。

6、1998 年美国科学家麦金农测出了钾离子通道的立体结构。

第5 章

1、1773 年,意大利科学家斯帕兰札尼(L.Spallanzani,1729- 1799),通过实验证明,胃液有化学性消化作用。

2、关于酶本质认识

1857 年法国微生物学家巴斯德,通过显微镜观察,提出酿酒中的发酵是由于酵母细胞的存在,没有活细胞的参与,糖类是不可能变成酒精的

德国化学家李比希认为引起发酵的是酵母细胞中某些物质

德国化学家毕希纳将酵母细胞中引起发酵的物质称为酿酶

美国科学家萨姆纳从刀豆种子中提取出脲酶的结晶,并且通过化学实验证实脲酶是蛋白质

20 世纪80 年代,美国科学家切赫和奥特曼发现少数RNA 也具有生物催化功能

3.关于光合作用

1771 年,英国科学家普里斯特利(J.Priestley,1733—

18o4),通过实验发现植物可以更新空气。

1779 荷兰科学家英格豪斯,发现普利斯特利的实验只有在阳光照射下才能成功,植物只有绿叶才能更新污浊的空气,但不了解植物吸收和释放的究竟是什么

1817 年,两位法国科学家首次从植物中分离出叶绿素。

1845 年,德国科学家梅耶,提出植物进行光合作用时,把光能转化成化学能储存起来

1864 年,德国植物学家萨克斯证明光合作用产生了淀粉

1880 年,美国科学家恩格尔曼,发现好氧细菌是只向叶绿体被光束照射到的部位集中,

证明叶绿体是植物进行光合作用场所

1939 年,美国科学家鲁宾和卡门利用同位素标记法18O,证明光合作用中释放的氧气来自水。

20 世纪40 年代美国科学家卡尔文用小球藻做实验,14C 标记CO2 追踪,探明CO2 中碳在光合作用中转化成有机物中碳的途径——卡尔文循环

第6 章

1958 年,美国科学家斯图尔德,取胡萝卜韧皮部的一部分细胞,放入植物激素、无机盐等物质的培养液中培养,这些细胞旺盛地分裂和生长,形成细胞团块——根、茎、叶——植株

必修2

第1章

1、19 世纪中期,孟德尔(G.Mendel,1822-1884),奥国人,通过豌豆等植物的杂交试验,于1865年,在当地的自然科学研究学会上宣读了《植物杂交试验》论文,提出了遗传的分离定律和自由组合定律。

他被世人公证为“遗传学之父”。

2、1909 年,丹麦生物学家约翰逊给孟德尔的“遗传因子”叫做基因

第2 章

1、1903 年,美国遗传学家萨顿用蝗虫细胞作材料,研究精子和细胞形成过程,发现孟德尔假设的一对遗传因子即等位基因分离与减数分裂中同源染体的分离非常相似

2、英国科学家摩尔根利用果蝇为实验材料,证实基因在染色体上,摩尔根被称为染色体遗传理论的奠基人,发现了基因的连锁互换律,人们称之为遗传第三定律

3、18 世纪英国着名的化学家兼物理学家道尔顿,第一个发现色盲也是第一个被发现的色盲患者

第3 章

第1 节DNA 是主要的遗传物质

1、1928 年,英国科学家格里菲思(F.Grifith,1877—1941),通过实验推想,已杀死的S 型细菌中,含有某种“转化因子”,使R 型细菌转化为S 型细菌。

1944 年,美国科学家艾弗里(O.Avery,1877—1955)和他的同事,通过实验证明上述“转化因子”为DNA,也就是说DNA 才是遗传物质。

1952 年,赫尔希(A.Hershey)和蔡斯(M.Chase),通过噬菌体侵染细菌的实验证明,在噬菌体中,亲代和子代之间具有连续性的物质是DNA,而不是蛋白质。

2、DNA 分子结构和复制

1953 年,美国科学家沃森(J.D.Watson,1928 一)和英国科学家克里克(F.Crick,1916-2004)共同提出了DNA 分子双螺旋结构模型。

1962 年,沃森、克里克和维尔金斯共同获得了诺贝尔生理学或医学奖。

英国生物物理学家威尔金斯及同事提供DNA 衍射图谱

1952 年奥地利生物化学家查哥夫提供重要信息A=T G=C

第7 章

法国博物学家拉马克提出用进废退和获得性遗传

l9 世纪(1859 年),达尔文,在其《物种起源》一书中.提出以自然选择学说为核心的生物进化理论。

必修3

第1 章

1、法国生理学家贝尔纳,曾推测,内环境的恒定主要依赖于神经系统的调节,1857 年他提出动物生活需要两个环境——机体细胞生活的内环境和整个有机体生活的外环境。

2、美国生理学家坎农提出①稳态的概念:稳态不是恒定不变,而是一种动态的平衡。

②提出稳态持机制的经典解释:内环境稳态是在神经调节和体液调节的共同作用下,通过机体各种器官、系统分工合作,协调统一而实现的。

第2 章

1、法国学者沃泰默通过实验发现,把盐酸注入狗的上段小肠肠腔内,会引起胰腺分泌胰液。

2、英国科学家斯塔林和贝利斯,证明了小肠黏膜能产生一种化学物质进入血液后,随血液到达胰腺,引起胰液分泌,这种物质叫促胰液素(人们发现的第一种激素)

3、俄国生物学家巴甫洛夫是近代消化生理学的奠基人,他和他的学生们随后也得出斯他林和贝利斯结论。

第3 章

1、19 世纪末,达尔文注意到了植物向光性,根据实验推出,单侧光照射使胚芽鞘的尖端产生某种刺激,当这种刺激传递到下部伸长区时,会造成背光面比向光面生长快,因而向光性弯曲

2、1910 年詹森实验证明,胚芽鞘尖端产生的刺激可以透过去琼纸片传递给下部

3、1914 年拜尔实验证明:胚芽鞘的弯曲生长,是因为尖端产生的刺激在其下部分布不均匀造成的。

4、1928 年荷兰科学家温特实验证明造成胚芽鞘弯曲的刺激确定是一种化学物质。

温特认为这可能是一种和动物激素类似的物质,并命名为生长素。

第4 章

1952 年,我国生态学家马世骏,提出从系统的整体调控着眼,运用“改治结合,根除蝗害”的战略,一方面通过化学防治和生物防治降低蝗虫密度,一方面改造飞蝗发生地。

他提出了“生态经济学”设想,

“生态工程”以及“社会——经济——自然”复合生态系统等一系列新观点。

书中横卧着整个过去的灵魂——卡莱尔

人的影响短暂而微弱,书的影响则广泛而深远——普希金

人离开了书,如同离开空气一样不能生活——科洛廖夫

书不仅是生活,而且是现在、过去和未来文化生活的源泉——库法耶夫

书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者———史美尔斯

书籍便是这种改造灵魂的工具。

人类所需要的,是富有启发性的养料。

而阅读,则正是这种养料———雨果。