教科版小学科学二年级上册《3

- 格式:doc

- 大小:27.30 KB

- 文档页数:10

教科版小学二年级上册科学教案全册一、第一课《大自然的礼物》教学目标:1.让学生了解大自然的丰富资源,认识到大自然的珍贵。

2.培养学生观察大自然、关爱环境的意识。

3.提高学生合作交流、分享成果的能力。

教学重点:1.让学生认识大自然的礼物。

2.培养学生合作交流的能力。

教学难点:1.引导学生关爱环境,保护大自然。

教学准备:1.图片素材:大自然中的动植物、自然景观等。

2.教学视频:大自然中的奇妙现象。

教学过程:1.导入新课(1)展示大自然图片,引导学生观察。

(2)提问:你们知道大自然有哪些礼物吗?2.探究活动(1)分组讨论:每组选取一种大自然的礼物,讨论其特点、用途等。

(2)小组分享:每组汇报讨论成果,其他小组补充发言。

3.视频学习(1)播放教学视频,让学生了解大自然中的奇妙现象。

(2)引导学生思考:这些现象背后的大自然礼物是什么?(2)教育学生关爱环境,保护大自然。

5.作业布置(1)让学生画一画大自然中的礼物。

(2)让学生回家后与家长分享本节课所学内容。

二、第二课《有用的植物》教学目标:1.让学生了解植物的用途。

2.培养学生观察植物、关爱植物的意识。

3.提高学生合作交流、分享成果的能力。

教学重点:1.让学生了解植物的用途。

2.培养学生合作交流的能力。

教学难点:1.引导学生关爱植物,保护生态环境。

教学准备:1.图片素材:各种植物及其用途。

2.教学视频:植物的生长过程。

教学过程:1.导入新课(1)展示植物图片,引导学生观察。

(2)提问:你们知道植物有什么用途吗?2.探究活动(1)分组讨论:每组选取一种植物,讨论其用途。

(2)小组分享:每组汇报讨论成果,其他小组补充发言。

3.视频学习(1)播放教学视频,让学生了解植物的生长过程。

(2)引导学生思考:植物的生长与我们生活有什么关系?(2)教育学生关爱植物,保护生态环境。

5.作业布置(1)让学生画一画有用的植物。

(2)让学生回家后与家长分享本节课所学内容。

三、第三课《动物的家》教学目标:1.让学生了解动物的家。

教科版小学二年级上册科学教案(全册)第一单元:我们周围的物体1.1 《认识物体》教学目标:1. 能够观察和描述不同物体的特征。

2. 能够通过触摸、观察和比较,区分不同物体的软硬、光滑和粗糙等特性。

3. 培养学生的观察能力和表达能力。

教学内容:1. 认识常见的固体物体,如木块、金属片、气球等。

2. 观察和描述物体的软硬、光滑和粗糙等特性。

教学步骤:1. 引入新课:通过展示不同的物体,引导学生观察和描述。

2. 讲解和示范:讲解物体的软硬、光滑和粗糙等特性,并示范如何观察和描述。

3. 学生实践:学生分组,互相观察和描述不同的物体。

4. 总结和展示:学生展示自己的观察和描述结果,教师进行点评和总结。

教学评价:1. 观察学生是否能准确描述物体的特性。

2. 观察学生是否能积极参与实践活动。

1.2 《比较物体》教学目标:1. 能够比较不同物体的长度、宽度和高度。

2. 能够使用简单的工具进行测量和比较。

3. 培养学生的观察能力和测量能力。

教学内容:1. 认识常用的测量工具,如尺子、卷尺等。

2. 学习如何测量和比较物体的长度、宽度和高度。

教学步骤:1. 引入新课:通过展示不同的物体,引导学生比较它们的大小。

2. 讲解和示范:讲解如何使用尺子等工具进行测量和比较,并示范操作。

3. 学生实践:学生分组,使用工具测量和比较不同的物体。

4. 总结和展示:学生展示自己的测量和比较结果,教师进行点评和总结。

教学评价:1. 观察学生是否能正确使用测量工具进行测量。

2. 观察学生是否能准确比较物体的长度、宽度和高度。

第二单元:我们生活中的科学2.1 《水的奇妙》教学目标:1. 了解水的性质和特点。

2. 学习水的沸腾和蒸发过程。

3. 培养学生的观察能力和实验能力。

教学内容:1. 水的性质和特点,如透明、无色、流动性等。

2. 水的沸腾和蒸发过程,以及相关实验。

教学步骤:1. 引入新课:通过展示水的图片,引导学生讨论水的性质和特点。

2. 讲解和示范:讲解水的沸腾和蒸发过程,并示范相关实验。

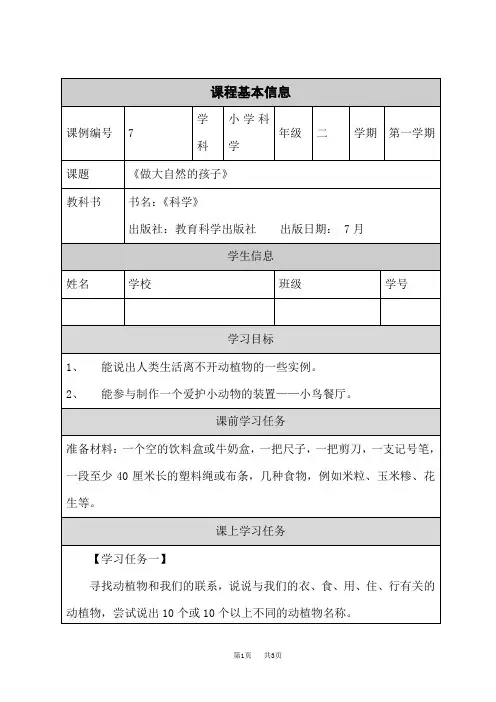

教科版科学小学二年级上册教学计划一、教材解读二年级上册由“我们的地球家园”和“材料”两个单元组成。

两个单元总计13课,原则上每课需1课时来完成教学。

另外每个单元都有“科学阅读”内容,可以穿插在每课教学中进行,也可以在单元复习时集中在一课时落实。

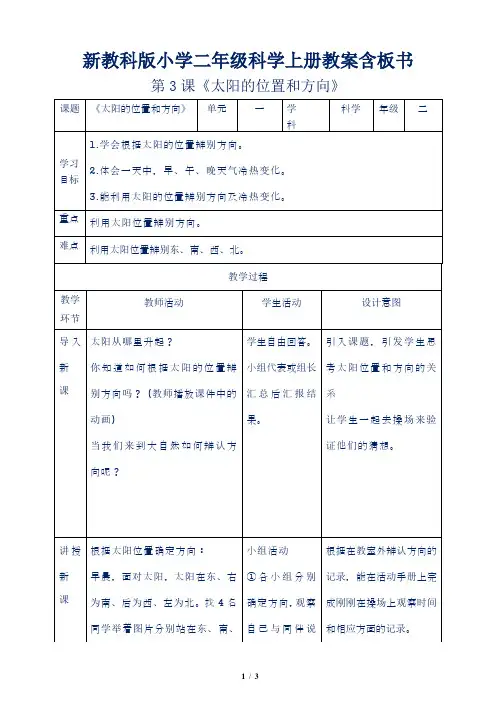

“我们的地球家园”单元共7课,分别是《1.地球家园中有什么》、《2.土壤——动植物的乐园》、《3.太阳的位置和方向》、《4.观察月相》、《5.各种各样的天气》、《6.不同的季节》、《7.做大自然的孩子》。

这7课的编排逻辑是这样的:整体认识(第1课)→具体认识(第2—6课)→讨论升华(第7课)。

具体介绍如下:第1课从整体上引导学生认识地球家园中和地球家园周围有什么;第2课引导学生具体探索地球家园中的一种重要资源——土壤;第3、4课引导学生具体探究天空中的太阳和月球变化现象,使学生能够根据太阳在天空中的位置判断东西南北方向和描述月相变化现象;第5、6课引导学生具体探索地球家园的天气和四季变化,认识这些变化对动植物和人类生活的影响;第7课引导学生在学习了前面6节课的基础上,进一步认识人类与大自然的关系,要做大自然的孩子,感谢大自然的恩赐,保护动植物,爱护大自然。

“我们的地球家园”单元,统整“地球与宇宙科学领域”的三个主要概念组织教学内容,从整体的地球家园中有什么到局部的寻访土壤居民,从遥远的太阳、月球与生活的联系到触手可及的天气、季节与生命的联结,整个单元以“关爱家园、关注生命”为线索,串联起一系列活动,并将整个活动落脚到“做大自然的孩子”,在落实单元教学内容的同时,对教学目标进行升华。

简单地说,本单元以地球与宇宙科学领域的概念为基础,将关注点聚焦到科学、技术、社会与环境的话题上来,将发展点落脚到人类与自然和谐相处的课题中来,将兴趣点迁移到珍爱生命、保护身边的动植物的活动里来。

本单元教学内容集科学探究教育、生态环境教育、自然体验教育于一体,并体现了博物学的重要特征——与自然的直接交往。

3.书的历史【教材简析】《书的历史》是教科版二年级上册《材料》单元的第三课时。

书是文字的载体。

文字需要借助载体才能传播,而文字与载体的结合,便是书的雏形。

本节课以书的历史为线索,指向不断发展变化的材料,巧妙地把材料的变化和书的发展结合在一起,让学生体验到制作书的材料发展过程,感受到纸这种材料的优越性。

通过前面2节课的学习,学生已经发现同一种物品可能用不同的材料制作。

这节课,他们将通过模拟书的演化历史,体会做书材料随时代演变、革新的过程。

聚焦板块,通过历史上不同阶段各种书的展示,让学生感受到做书材料的变化,引发学生对材料变化的思考。

探索板块,主要是通过学生活动——做一本简易的书,来感受不同材料的特点和不同材料来制作书的优缺点。

研讨板块,引导学生回顾从书写到装订的过程,探讨用不同材料书写、制作、保存、携带、使用等难易程度,让学生充分发表自己的观点,感受到不同材料的优点和缺点。

并能从材料的变化中,获得一些启示。

【学情分析】二年级学生对周围物品的组成材料已经有初步的认识,能够观察一些材料的特点,并能用一些比较科学的词汇表达,如坚硬、光滑、粗糙、有气味等。

纸是学生身边最常见的一种人造材料,各种各样的书基本都是用纸做的。

为什么会选择用纸做书,历史上还有哪些材料用来做成书,只有极少一部分学生通过书籍或是父母讲述,电视等方式间接知道一些零散的信息。

为什么做书的材料会变化?纸这种材料做书跟其它材料相比有哪些优越性,这些也是学生不清楚的。

【教学目标】科学概念目标:1. 不同的材料具有不同的特性。

2. 历史上制作书的材料有龟壳、石头、陶土、竹片、木片、丝绸等,造纸术是我国古代四大发明之一。

3.用纸制作书,具有书写方便、装订便捷、容易携带等优点。

科学探究目标:1.运用多种感官,借助简单工具观察不同的材料,并用科学词汇进行简单的对比描述。

2.通过实践操作体验,感受不同材料制作书的优缺点。

情感态度价值观:1.围绕材料的发展,多角度、多方式认识制作书材料的变迁。

教科版二年级上册第二单元第三课《书的历史》一、背景与教材分析《书的历史》是小学科学(教科版)二年级上册《材料》单元的第3课的内容。

本节课以书的历史为线索,指向不断发展变化的材料,巧妙地把材料的变化和书的发展结合在一起,让学生思考和讨论书的发展历史,经历思考—探究—研讨的科学过程。

亲自用不同的材料制作书,感受纸这种材料做书的优越性。

本课的教学内容是对应新课标“物质科学领域”的学习内容—“1.1物质具有一定的特征,材料具有一定的性能”。

该部分内容对1~2年级学生的要求有如下:1.通过观察物体的轻重、厚薄、颜色、表面粗糙程度等特征 2.辨别生活中常见的材料,体会材料的发展,给人们的生活带来了的便利。

本节课分为三个部分:1.思考。

书是文字的载体,在现在的学习生活中最常见的书是纸做的,那么古代的书使用什么材料做的呢?让学生认识到做书材料的变化,引发学生对材料变化的思考。

2.探究。

学生在三种不同的材料上写字,并尝试装订成一本简易的书,以此来感受不同材料具有不同的特征以及使用该种材料制作书的特点。

3.研讨。

在经历探索三种不同的材料的特点以及制作一本书的活动后,让学生充分发表自己的观点,总结不同材料的优缺点,并从材料的发展变化中,获得启发。

二、学生分析1.已有的知识经验分析:二年级学生对周围物品的组成材料已经有了基本的认识,能够辨认各种材料的一些特点,并用科学词汇进行描述,如坚硬、光滑、粗糙、有气味等。

纸是学生最常见的一种人造材料,身边各种各样的书基本上都是用纸做的。

为什么会选择用纸做书,只有极少一部分学生通过书籍或是父母讲述,电视等方式间接知道一些零散的信息。

为什么做出的材料会发生变化?纸这种材料做书有哪些优越性?这些也是学生不清楚的。

2.学习能力分析:学生刚刚接触科学知识的学习,学习能力仍需不断提升。

他们能用简单的文字或者图画做科学记录,所以在设计科学记录表时应尽量简单明了,且本年龄段的学生能在教师的引导下胜任简单的小组探究活动,良好的合作学习和探究关系仍需加强。

新教科版小学二年级科学上册第二单元课后训练及答案第3课《书的历史》1.判断题:9分判断下列说法是否正确,用笔圈出相应的答案。

(1)造纸术是中国古代四大发明之一!(2)竹筒是中国古代最早出现的“书”。

(3)泥板携带起来非常方便!2.选择题:9分(1)下列选项中,()不是现在造纸用到的材料。

A. B. C.白菜芦苇木材(2)古时候人们用()在竹简上书写。

A. B. C.树枝铅笔毛笔(3)在以下几种材料中,书写感受最好的是()。

1/ 3A. B. C.泥板竹简纸3.连一连:12分将下面几种材料与书写时使用的笔连在一起。

铅笔树枝毛笔4.活动探究:(能力指数★★★)12分小天、小月和小林分别在泥板、竹条和纸上书写,然后把它们分别装订起来,请你把相应的图标涂上颜色。

(代表“好”,代表“一般”代表“不好”)(1)泥板的书写感受:()装订感受:()(2)竹条的书写感受:()装订感受:()(3)纸的书写感受:()装订感受:()5.综合探究:(能力指数★★★★)8分(1)请按照“书的历史”的先后顺序给以下材料排序:()①②③2/ 3(2)用纸制作的书()携带。

A.方便B.不方便(3)用泥板制作的书()损坏。

A.容易B.不容易(4)用竹简制作的书印刷()。

A.方便B.不方便参考答案1.(1)圈√解析:造纸术、指南针、火药、印刷术是中国古代四大发明。

(2)圈×解析:甲骨文是中国古代出现最早的“书”。

(3)圈×解析:泥板易损毁,不方便携带。

2.(1)A解析:芦苇和木材都是造纸常用的材料。

(2)C解析:古人用毛笔在竹简上书写。

(3)C解析:纸的书写感受要优于泥板和竹简。

3.4.(1)书写感受涂装订感受涂解析:泥板的书写感受和装订感受均不好。

(2)书写感受涂装订感受涂解析:竹条的书写感受和装订感受略好于泥板。

(3)书写感受涂装订感受涂解析:纸的书写感受和装订感受比泥板竹条都好。

5.(1)①③②(2)A (3)A (4)B 综合解析:最早出现的是甲骨文(泥板模拟),其次是竹简,最后出现的是纸。

第一单元地球家园第一课《地球家园中有什么》1.地球家园中有(空气、土壤、岩石、水、动物、植物、人)等。

2.非生物和生物资源对地球家园缺一不可。

3.地球是(生命)共同的家园,人类的生活离不开地球提供的各种(资源)。

第二课《土壤一动植物的乐园》1.土壤上生长着许多(植物),土壤表面和土壤里生活着许多(动物)。

2.我们要保护生活在土壤上的(动植物)。

3.(土壤)是地球家园的重要资源。

第三课《太阳的位置和方向》1.太阳的(光和热)对植物的生长、动物和人类的生存有着重要影响。

2.太阳为我们的地球家园带来(光和热),它在天空中的(位置)会不断变化。

3.不要用眼睛(直接观察)太阳,以免伤害眼睛。

第四课《观察月相》1.我们看到的月球发亮部分的形状叫(月相)。

2.月相是(变化)的,不同的夜晚月相不相同。

3.月相是(逐渐)发生变化的,有时月相亮面逐渐(变大),有时逐渐(变小)。

第五课《各种各样的天气》1.常见的天气现象有(阴、晴、雨、雪、风)等。

2.天气会(影响和改变)我们的家园。

3.天气的变化对人类的影响既有(有利)的一面,也有(不利)的一面。

第六课《不同的季节》1.一年中季节变化的典型现象(各不相同)。

2.季节变化对(植物生长、动物迁徙和人类衣着)会产生影响。

3.梧桐树春天(长叶),夏天(茂盛),秋天(结果),冬天(落叶)。

第七课《做大自然的孩子》1.人类的(衣、食、住、行)离不开动植物提供的资源。

2.野外植物的果实(不能)轻易食用。

3.只有在必要的情况下才给小鸟(喂食),比如天气严寒或雪天,不能让小鸟产生依赖。

第二单元材料第一课《我们生活的世界》1.我们周围的世界可分为(自然世界)和(人工世界),人工世界是由(人)设计并制造出来的。

2.物品是由(材料)制成的,不同材料具有各自的特点。

3.物品按材料可分为(金属类、塑料类、陶瓷类、木头类、玻璃类)等。

第二课《不同材料的餐具》1.不同的物品往往由不同的(材料)做成的。

教科版小学科学二年级上册《3.书的历史》优质课公开课课件、教案教科版二年级上册第二单元第三课《书的历史》一、背景与教材分析《书的历史》是小学科学(教科版)二年级上册《材料》单元的第3课的内容。

本节课以书的历史为线索,指向不断发展变化的材料,巧妙地把材料的变化和书的发展结合在一起,让学生思考和讨论书的发展历史,经历思考—探究—研讨的科学过程。

亲自用不同的材料制作书,感受纸这种材料做书的优越性。

本课的教学内容是对应新课标“物质科学领域”的学习内容—“1.1物质具有一定的特征,材料具有一定的性能”。

该部分内容对1~2年级学生的要求有如下:1.通过观察物体的轻重、厚薄、颜色、表面粗糙程度等特征2.辨别生活中常见的材料,体会材料的发展,给人们的生活带来了的便利。

本节课分为三个部分:1.思考。

书是文字的载体,在现在的学习生活中最常见的书是纸做的,那么古代的书使用什么材料做的呢?让学生认识到做书材料的变化,引发学生对材料变化的思考。

2.探究。

学生在三种不同的材料上写字,并尝试装订成一本简易的书,以此来感受不同材料具有不同的特征以及使用该种材料制作书的特点。

3.研讨。

在经历探索三种不同的材料的特点以及制作一本书的活动后,让学生充分发表自己的观点,总结不同材料的优缺点,并从材料的发展变化中,获得启发。

二、学生分析1. 已有的知识经验分析:二年级学生对周围物品的组成材料已经有了基本的认识,能够辨认各种材料的一些特点,并用科学词汇进行描述,如坚硬、光滑、粗糙、有气味等。

纸是学生最常见的一种人造材料,身边各种各样的书基本上都是用纸做的。

为什么会选择用纸做书,只有极少一部分学生通过书籍或是父母讲述,电视等方式间接知道一些零散的信息。

为什么做出的材料会发生变化?纸这种材料做书有哪些优越性?这些也是学生不清楚的。

2. 学习能力分析:学生刚刚接触科学知识的学习,学习能力仍需不断提升。

他们能用简单的文字或者图画做科学记录,所以在设计科学记录表时应尽量简单明了,且本年龄段的学生能在教师的引导下胜任简单的小组探究活动,良好的合作学习和探究关系仍需加强。

3.心理特点分析:学生对动手进行探究非常感兴趣,对自身有疑问的的思考充满好奇,但是容易在探究过程中偏离目标,需要教师加以引导。

三、教材处理按照教材的安排,在介绍书的发展历史后,再由学生体验三种不同材料的优缺点,得出不断发展变化的材料令人类生活更加便利,这样安排不能很好地开阔学生思维,引导其自主探究。

影响学生的探究热情和学习积极性。

因此,本节课采用“倒叙”的方法,在导入环节引出现在的书绝大部分都是用纸做的,那么古代的书也是用纸吗?如果不是用什么吗?为什么会有这些不同材料做书的发展变化?等一系列问题,引发学生思考,激发学生想要探究的兴趣。

思考—探究——研讨,学生以小组合作形式,亲自体验在三种不同材料上书写的感受,体验的感受记录在实验记录表中,对比优缺点,进行汇报。

本环节让学生分析,在听了其他小组的汇报后,更容易认同或者有其他不同的想法。

加深自主探究的意义。

另外,在制作一本书的环节,如果每个小组都制作,课堂时间会比较紧凑,所以可以安排一个小组上讲台做演示实验,用希沃授课软件同步投屏,也能达到相同的效果,提高教学效率,吸引学生的注意。

通过前面环节的学习后,学生已经对做书的材料发展有了一定认识,最后播放三分钟的微课——《书的历史》作为总结,进一步加强学生认识不同的材料具有不同的特性以及体会到生活中科学产品给人们带来的便利、快捷和舒适。

四、教学策略1. 本课通过设计对比的分层体验活动,小组合作探究,让学生感受到古代书书写材料和现在书写材料的不同,在发现用不同材料做书的优缺点中领悟材料的发展,体会科学技术进步给人们生活、学习带来方便。

2. 信息技术与小学科学教学融合,运用希沃授课软件实时拍摄照片或者视频,记录学生的实验过程,及时评价学生在实验过程的表现,不恰当的做法在研讨环节给予纠正。

3.设计简洁的实验记录表,方便学生记录。

最后以制作的微课作为本节课的总结加深学生对书发展历史的印象。

五、教学目标1. 科学概念目标认识不同的材料具有不同的特性。

2. 科学探究目标学会选择相对应材料的书写工具,对比优缺点。

3. 科学态度目标能按要求进行合作探究学习,乐于表达自己的观点。

4. 科学、技术、社会与环境目标体会到生活中科学产品给人们带来的便利、快捷和舒适。

六、教学重难点1. 教学重点:在泥板、竹片和纸三种材料上写字,对比优缺点。

2. 教学难点:感受使用泥板、竹片和纸,探讨使用不同的书优缺点,如:获取材料的书写、装订、携带、阅读情况等七、教学准备为学生准备:泥板、竹片、细绳、铅笔、订书机、树枝、活动记录表教师准备:手机、有关书的历史文字、图片资料、教学课件八、教学过程环节教师活动学生活动设计意图思考1.导入新课:同学们,李老师今天带了一本很好看的书推荐给大家,我发现里面的文字、图片好丰富。

请问同学们,这本书使用什么材料做的?2.提问:古代用纸做的通过观察老师展示的书,吸引学生注意,初步认识到纸是现在做书做常用的材料。

的书用什么材料做的?2.提问:为什么我们现在不像古代的人那样用泥板或者竹片来写字呢?(可能回答用龟壳、用竹子、用木片、用丝绸等......)因为不方便书写、不方便携带等......通过反问古代做书的材料,活跃学生思维,引发学生对做书材料变化的思考,激发学生学习兴趣。

学生很据生活经验大胆猜测,为后面亲自体验出来的探究感受做铺垫。

探究我们选择三种古代做书的材料(泥板、竹片、纸)来进行探究,在材料上书写,在活动记录表上“画”感受,描颜色的星星越多表示探究1.每个小组四位同学在在泥板、竹片和纸上书写“从古到今”,每位同学在一种材料上写一个字。

亲身体验,感受在三种不同的材料上书写的优缺点。

突破重点内容。

书写的感受越好。

(讲清实验规则,先选择书写不同材料的“笔”,再进行合作探究,最后指导学生完成好课堂活动记录表。

)学生实验过程中巡视,及时拍摄做得好的小组或者操作不当的小组。

最后给予表扬或纠正。

探究2.请三位同学上讲台装订泥板、竹片、纸,体会三材料装订成书的难易程度。

实时投屏。

每个小组认真进行探究实验实验结束,展示学生书写好的泥板、竹片和纸,比较。

其他同学认真看三位同学的演示实验,得出结论。

通过装订成书的活动,体验不同材料的装订的难易程度,再次感受不同材料做书的优缺点。

意识到做书材料不断变化的原因。

研讨1.比较三种材料的书,说说它们的优缺点。

2.从做书材料的变化,说一说你懂得了什么?3.播放《书的历史》微课4.做书材料还会有怎么样的发展?根据学生实验记录表进行回答。

体会科学技术进步给人类带来许许多多的便利。

了解书的历史发展历程。

畅想未来的书是怎么样的。

学生经历书写、装订的体验活动后,初步能对三种材料进行客观的评价,体会纸这种材料的优越性。

巧妙突破难点。

通过体会:“以后的书会是怎么样的?”启发学生思考并得出结论:随着科学技术的进步,会不断出现更好的材料用来做书,意识到科学技术的进步会给人们生活、学习带来更多的便利。

九、板书设计书的历史树枝泥板材料易得毛笔竹片防水;不易损坏铅笔纸书写、印刷方便;阅读方便;装订方便十、教学总结与反思回顾这节课的授课情况,我做如下总结:本课通过设计对比的分层体验活动,学生感受到古代、现代做书的材料的不同,从而发现不同材料做书的优缺点,在体验中感受,在交流分享中获取制作书的材料变化历史,体会到生活中科学技术的进步,给人们生活、学习带来的方便。

(一)解决重点、巧妙突破难点:1.在书写体验环节,体验“陶泥(树枝)——竹简(毛笔)——白纸(铅笔)”的书写变化过程,说说在三种不同时期出现的书写材料上写字的感受。

另外,比较获取材料的难、易程度比较,从而进一步了解不同材料上书写的优缺点。

2.鉴于本节课的材料太吸引学生了,学生很难静下心来研讨,所以在设计学生活动时,加入了比赛和计时的环节。

比如,比比哪组小朋友分工明确、合作最高效;在书写体验环节,每次书写活动都加入计时环节,调控速度,也暗示孩子们白纸上写字最快等优点。

3.在装订书本环节使用希沃授课软件投屏,解决时间紧凑的问题也深深地吸引着学生注意力,效果佳。

(二)课堂推进过程中有困惑、需要再思考的地方:1.在“三种不同材料上书写”的探究环节结束后这个环节应该让学生多多交流,谈感受,发现问题等。

同时也要严格控制好时间。

2.关于实验过程的管理,材料的处理、分发、管理、回收,还需要注意。

务必讲清楚实验的要求,让学生养成严谨的实验习惯。

有效的课堂管理,可以让整个探究过程发挥更大的作用。

另外,在实验过程中还要注意的问题有如下几点:①在学生的实验过程中,会有发现毛笔蘸的墨汁过多或过少的问题,如何控制好墨汁的量以免课堂减少不必要的骚动,值得思考。

②制作泥板时水分如果过多会弄得桌子很脏,泥板的水分过少会造成整块泥板干裂。

③因为本次实验涉及到墨汁和泥板,二年级的小朋友会比较容易弄脏衣服,所以要提前在实验桌铺好一层废纸的报纸,并提醒学生拿纸巾回来,备用。

另外,本次实验的所有材料,包括泥板,都是可以回收重复利用的。

学生活动记录表第____组课堂活动记录表时间:活动一:画星星活动二:连一连。