长江三峡库区城市街道演变及其建设特点

- 格式:pdf

- 大小:948.19 KB

- 文档页数:10

长江三峡地区的城镇体系建设研究随着三峡工程的建设和国家政策的扶持,长江三峡地区的城镇化建设正处于快速发展阶段。

城镇化发展是一个涉及经济、社会、环境等多方面综合问题的系统工程,城镇体系建设是城镇化发展的重要组成部分。

本文将就长江三峡地区城镇体系建设进行研究。

长江三峡地区涉及重庆市、湖北省和湖南省的部分地区。

目前,该地区共有城镇129个,其中重庆市占63个,湖北省占41个,湖南省占25个。

城镇化率分别为66.9%、45.5%和39.9%。

在城镇体系结构上,目前该地区的城镇体系结构尚未形成,城镇之间发展差异较大,城市规模结构不平衡,主要集中在重庆市、宜昌市、恩施市等中心城市,小城镇的区域作用较为薄弱,城市群尚未形成。

城市化水平不高,城镇化率低,城市规模较小,人口密度较低,城镇基础设施和公共服务设施不够完善,城市发展战略体系尚待完善。

长江三峡地区生态环境独特,土地资源紧缺,传统的依托资源型经济发展模式已经不可持续,城镇体系建设已成为经济发展和社会进步的重要途径。

首先,城镇体系建设有助于推进经济转型升级。

长江三峡地区依托三峡水库的水利和水运资源,建立起一条新的内河航运大通道,具有巨大的经济开发和生态保护潜力。

城镇体系的建设有利于建立区域经济增长点,促进当地经济转型升级,推动产业转移。

其次,城镇体系建设有利于推进城市化进程。

城镇体系建设有助于推进城市化进程,促进当地城市与城市之间的联系和互动,优化当地人居环境和生活质量,提升城市综合竞争力。

同时,城镇化进程将带动农业现代化和农民素质的提高。

1.优化区域城镇布局,构建城市群长江三峡地区地域辽阔,城镇分布不均,城市规模和发展水平差异较大。

应优化城镇布局,构建城市群,促进城市之间的紧密联系和互动,建立一体化、系统化的城市群发展模式。

2.构建多层次城镇体系在优化城镇布局的基础上,逐步形成多层次城镇体系。

大城市作为区域中心城市,各级小城镇相对独立但相互联系,优化城市空间结构和布局,适应不同城市规模和功能的需求,形成不同层次的城镇体系。

三峡库区城镇设计的生态学方法初探三峡库区传统的城镇形态,因山地、长江的特殊地理环境,既是“山城”,又是“江城”,其空间构成十分独特而美丽,人工建设融于自然,传统文化表现历史发展,建筑组合关系充分反映居民的生活习性,形成了三峡地域富于个性和特色的城镇与建筑空间形态。

三峡工程的建设,使众多传统城镇面临重建,而大规模的新城建设,必然面对大量的城市设计问题。

因此,从生态性、地域性、文化性等方面探讨城镇设计方法,并创造性地应用于实践中,是一件十分有现实和历史意义的工作。

1、城镇整体设计三峡地域传统城镇空间形态的最大特点之一是“簇群”式的整体构成。

这种整体性主要反映在两个方面:①建筑组群自身形成整体;②人工建设与山地、长江的自然环境形成和谐的统一体。

因此“簇群”式的城镇整体设计,是一种尊重环境,结合用地条件的生态设计方法。

将这种方法运用到新城镇设计中,将是发展与运用传统城镇设计方法,延续地方建筑文化的有效途径。

(1)一次性的城镇整体设计。

即充分参照现状用地指标状况与居民生活的需要,吸收传统城镇“簇群”式的整体构成,一次性的建构建筑群体之间有机的秩序,形成城镇的物质与景观印象。

(2)引导性的城镇整体设计。

即遵循城镇发展自然调节作用和建筑活动的再生长性,只做控制性重点设计,留出应有的空间,加以引导,达到所需空间形态。

三峡库区城镇迁建任务重,时间紧,城镇设计很难做到一步到位,因此,在城镇规划设计中,可以考虑用“人为规划”与“自然生长”相结合的方式来进行。

库区城镇对形态构成起主要作用的因素有:地形、岸线、街道、重要建筑、轮廓线等,对其加以控制和把握,进行重点的设计,其它部分在人为的引导与管理下让其相对自然的生长,让居民参与设计,努力使方案更贴近当地文化和生活。

(3)结合气候和地势的城镇整体设计。

由于长江、太阳、高空气流、蒸发、山顶绿化等因素的共同作用,形成了垂直于河岸、掠过坡面、昼夜方向相反的河谷风。

山地传统城镇中连绵不断,级级蔓延的梯道,不但是联系江与城的立体交通,而且是自然之道—风道。

长江三峡地区的城镇体系建设研究长江三峡地区位于中国中部,是中国重要的经济发展区域之一。

城镇体系建设是长江三峡地区发展的关键因素之一,其成效直接影响到地区的经济发展水平与社会进步程度。

本文从城镇体系的概念、现状与特点、存在问题与对策等方面进行研究,以期为长江三峡地区城镇体系的建设提供参考。

一、城镇体系的概念城镇体系是指城镇在一个地区内的数量、规模、分散程度、空间分布、功能组成和联系等方面所形成的总体组合,是这一地区内城镇数量、规模、分布和依存关系的总体表现。

长江三峡地区城镇体系在数量和规模上相对较小。

三峡大坝建成后,地区的城镇数量增加了一些,但整体来看,城镇分布不均、职能不够齐全、人口集聚程度不高等问题依然存在。

目前,长江三峡地区城镇总数为207个,其中中心城镇18个,具有县级以上行政区划的城市为5个。

长江三峡地区城镇体系的特点是:1)城镇分布不均。

长江三峡地区地形复杂,地区内山区、石岛和水上城镇多,城镇的发展不平衡;2)职能单一。

大多数城镇发展缓慢,城市职能不够齐全,不具备完整的产业链和人才集聚优势;3)人口集聚程度不高。

长江三峡地区人口分布不均,城镇人口规模差异较大,需要加强城市吸纳力度。

三、存在问题与对策1. 城镇分布不均问题解决城镇分布不均问题,可以通过发展集群化城镇建设,加强内部物流联系和协调。

同时,在城市发展规划中,可以对城市定位、布局进行科学合理的规划,积极引导人口向合理布局的城市聚集,提高城市集聚能力,缩小城乡发展差距。

2. 城市功能单一问题长江三峡地区城市职能不够齐全,需要进一步开发特色优势,完善城市功能。

城市开发中应优先支持基础设施建设,增加城市人口吸引力和百姓生活便捷性。

在资源利用方面,重点扶持环保新能源、生态农业等项目,并积极开发旅游业。

3. 人口集聚程度不高问题要提高人口集聚程度,需要提高城市吸引力、稠密化人口布局。

可以通过城市规划调整、加大职业教育、强化城市文化软实力等方式,吸引人才集聚。

三峡库区城市(镇)商业步行街空间环境研究的开题报告一、研究背景与意义三峡库区是中国西南地区的重要水利工程,自从水库建成以来,周边的城市和乡镇也发生了翻天覆地的变化。

在乡镇区域,随着城市化的加快和人们生活方式的改变,商业步行街已经成为乡镇中心城区商业布局的核心区域。

商业步行街的建设和管理一直是一个较为复杂的问题,需要考虑到众多方面的因素,例如交通流量、人行流量、商家布局、环境质量等等。

因此,在三峡库区进行城市(镇)商业步行街空间环境研究,可以为市政管理部门提供实际的思路和措施,帮助他们更好地管理商业步行街,提高商业步行街的使用率和社会效益。

二、研究内容和目的本次研究旨在通过对三峡库区城市(镇)商业步行街空间环境进行深入调查和研究,进一步了解商业步行街的空间布局、环境质量、交通流量、人行流量等情况,分析商业步行街的问题和面临的挑战,并提出可行的解决方案。

具体研究内容如下:1、商业步行街的空间布局和环境质量调查研究。

2、商业步行街交通流量、人行流量、行为特征等数据的收集和统计分析。

3、商业步行街的现状问题和面临挑战的分析。

4、对商业步行街进行改进和完善的建议和方案。

三、研究方法和技术路线1、调查研究法。

对现有商业步行街进行实地调查,收集其空间布局、环境质量和行为特征等数据;通过问卷调查的方式,了解消费者的需求和评价;在不同时间段对交通流量和人行流量进行观测和研究,收集相应数据。

2、数据分析方法。

通过Excel等软件对采集到的数据进行统计和分析,找出商业步行街存在的问题和原因,从而提出相应的解决方案。

3、交通规划技术结合现有的交通组织方案、交通设施的合理规划及区域发展的需要,进行可行性研究,提出科学合理的项目建议及优化方案。

四、研究预期成果1、对三峡库区城市(镇)商业步行街空间环境状况进行深入了解和分析,找出存在的问题和原因。

2、分析商业步行街的现状问题和面临的挑战,提出可行的解决方案和改进措施。

3、为市政管理部门提供实际的思路和措施,帮助他们更好地管理商业步行街,提高商业步行街的使用率和社会效益。

三峡库区(重庆段)城镇化空间结构优化的开题报告一、研究背景和意义三峡库区位于长江上游,是中国最大的水电工程之一。

工程建成后,对于区域经济发展、资源利用和环境保护都产生了重大影响。

其中,城镇化建设是影响区域发展的关键因素之一。

城镇化可以提高地区生产力,促进人口流动和劳动力资源的配置,同时也对环境影响巨大。

针对库区的城镇化建设,优化空间结构是尤为关键。

当前,库区城镇化建设存在着以下问题:城镇化规划不合理、城镇发展不平衡、城市基础设施滞后等。

这些问题都导致了城镇区域的流动性差、劳动力资源配置不均衡等问题,阻碍了库区城镇化进程的顺利实施。

因此,通过优化城镇化空间结构,加快库区城镇化建设的进程,对于促进区域经济的快速发展,促进科技创新和人才流动等各方面都有着十分重要的意义。

二、研究内容和方法1.研究对象本研究的对象是三峡库区重庆段。

2.研究内容本文主要通过分析三峡库区现有城镇化空间结构的不足之处,提出针对性的优化措施。

具体内容包括:(1)分析三峡库区现状,探讨库区城镇化空间结构的形成原因和演化过程。

(2)针对当前问题,提出优化城镇化空间结构的措施,包括调整城镇布局、优化城市功能区域、改善交通运输等。

(3)建立评价指标体系,对优化措施的效果进行评估。

3.研究方法本文主要采用文献调研、实地调查、数据分析和系统评价等方法。

其中,实地调查可以获取一手资料,数据分析可以评估城镇化的水平,系统评价则可以评估措施的有效性。

三、预期结果和创新点通过本文研究,将能够得出针对三峡库区城镇化建设的优化措施,并建立评价体系进行效果评估。

同时,本文的研究结果能够为将来的城市规划提供参考,推进库区城镇化进程,改善库区生态环境,提高城市居民的生活质量等方面具有一定的创新点。

后三峡时期库区城镇沿江风景变迁类型与特征略析作者:罗融融罗丹肖竞来源:《小城镇建设》2020年第09期摘要:三峽库区是中国中西部重要的地理文化单元,其区域景观系统受独特的自然要素和文化结构影响。

沿江城镇依托山水环境组织城市形态与功能,形成独特的峡江城镇风景系统。

三峡工程开建以来,库区自然和社会环境剧变,城镇风景系统也随城市迁建快速演变。

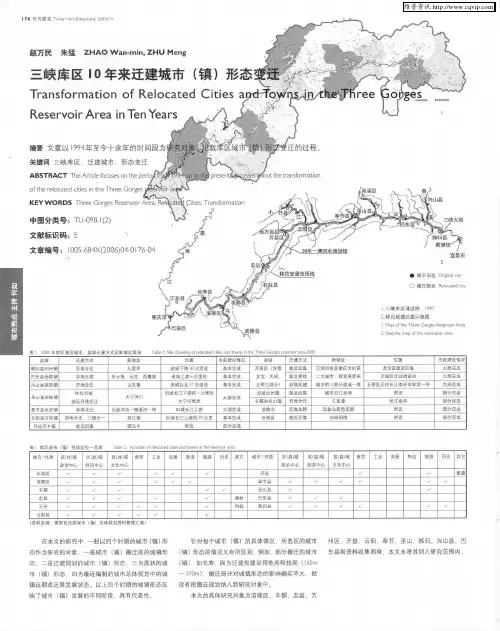

本文分析对比三峡库区城镇迁建方式,归纳风景系统演变与城址迁变之间的关系,梳理了就地后靠、后靠重建和异址迁建三种城镇风景系统的演变类型。

并以重庆市万州、巫山、云阳三区(县)为例,概括不同类型风景系统演变模式,总结了多尺度“江—城—山”结构协同、生态和社会服务功能融合,以及风景内涵“在地性”重建等风景系统变迁的特征,并提出相应展望。

关键词:风景系统;三峡库区;演变类型;万州区;巫山县;云阳县doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.09.002 中图分类号:TU984.18文章编号:1009-1483(2020)09-0005-07 文献标识码:AA Brief Analysis of the Categories and Characteristics of Rese rvoir Area Towns’ Cityscape Changes along the River in the Post Three Gorges Period: Case Studies of Wanzhou, Wushan and YunyangLUO Rongrong, LUO Dan, XIAO Jing[Abstract] The Three Gorges Reservoir Area is an important geographic and cultural unit in central and western China. Its regional landscape system is affected by unique natural elements and cultural structures. Relying on the structure of mountain and river, towns along the river organize their urban forms and functions, forming a unique landscape system within the Three Gorges Reservoir Area. Since the construction of the Three Gorges project, the natural and social environment of the reservoir area has changed dramatically, and the urban landscape system has also evolved with the development of the city. The relationship between the evolution of landscape system and the change of city site is concluded by analyzing and comparing the ways of urban relocation in the Three Gorges Reservoir Area. Taking Wanzhou, Wushan and Yunyang as examples, this paper discusses the evolution process of three types of landscape system, summarizes the evolution characteristics of the landscape system,including the ’river-city-mountain’ multi-scale collaborative operation in structure, the integration of ecological and social services in function, and the local scenic connotation reconstruction in culture, and puts forward the corresponding prospect.[Keywords] landscape system; Three Gorges Reservoir Area; evolution type; Wanzhou District; Wushan County; Yunyang County引言三峡工程在防洪、航运、能源等方面发挥着重要的作用,是中国水利工程发展史上的里程碑,对区域和中国的经济社会发展,乃至世界水利事业的进步都有着重要意义。

长江三峡地区的城镇体系建设研究【摘要】长江三峡地区作为中国著名的风景旅游区和重要的生态屏障,城镇体系建设对于其可持续发展至关重要。

本文通过深入研究长江三峡地区的城镇体系建设,分析了其意义和现状,并对城镇规划与布局、经济结构调整、基础设施建设、生态环境建设和社会治理等方面展开了研究。

在提出了长江三峡地区城镇体系建设发展趋势、重点和方向,以及建议和措施。

通过本文的研究,可以为长江三峡地区的城镇体系建设提供参考和指导,促进其经济社会可持续发展,实现城乡一体化。

【关键词】长江三峡地区、城镇体系建设、城镇规划、经济结构调整、基础设施建设、生态环境建设、社会治理、发展趋势、重点方向、建议措施。

1. 引言1.1 长江三峡地区的城镇体系建设研究意义长江三峡地区是我国重要的经济发展带,也是工业和农业生产的重要区域。

城镇体系建设是城市发展的重要组成部分,对于长江三峡地区的经济发展和社会进步具有重要意义。

城镇体系建设有利于优化区域空间布局。

通过合理规划和布局城镇,可以有效调节城乡关系,促进城市化进程,实现城乡一体化发展。

城镇体系建设有利于提升区域经济竞争力。

建设完善的城镇体系能够吸引更多人才和资金流入,推动产业结构升级,提升经济增长速度和质量。

城镇体系建设有利于改善居民生活质量。

城镇建设将带动基础设施和公共服务水平提升,提高居民的生活水平和幸福感。

长江三峡地区的城镇体系建设研究具有重要意义,不仅关乎区域经济社会发展,也关乎人民群众的生活水平和幸福感。

需要深入研究城镇体系建设,提出科学合理的规划和措施,推动长江三峡地区城镇体系建设取得更大成效。

1.2 长江三峡地区的城镇发展现状分析长江三峡地区是中国著名的风景名胜区,也是中国重要的水利枢纽工程所在地。

长江三峡地区的城镇发展现状在近年来呈现出一些特点和趋势。

在城镇化进程加快的背景下,长江三峡地区的城镇化率不断提高,城镇人口数量逐渐增加。

随着人口不断涌入城镇,城镇建设规模逐渐扩大,城市功能日益完善,城镇化水平得到显著提高。

长江三峡地区的城镇体系建设研究一、背景介绍长江三峡地区是中国的重要经济区之一,也是中国重要的生态保护区。

随着三峡大坝的建设和投入使用,该地区的城镇化进程不断加快,城镇体系建设成为该地区的一项重要工作。

城镇体系建设是指在一定地域范围内,合理布局和发展城镇,形成以区域中心城市为核心,以县城和镇为支撑,以乡镇为基础的相互联系和相互依存的城镇体系,促进区域经济的协调发展和提高城镇化水平。

二、长江三峡地区现状分析1. 城镇化水平低长江三峡地区是我国的老工业基地和革命根据地,地处偏远山区,经济相对欠发达,城镇化水平较低。

目前,该地区的城镇化率仅为约40%,远低于全国平均水平。

2. 城镇体系结构不合理长江三峡地区的城镇体系结构相对滞后,以一个中心城市为核心,周边的县城、镇和村庄规模小,集聚度低,城乡发展不平衡。

3. 地区间差距大长江三峡地区的城镇体系建设存在明显的地区间差距。

有些地区由于自然条件或者历史原因,城镇化发展迅速,经济繁荣;而有些地区则一直处于相对落后的状态。

三、城镇体系建设的意义1. 促进经济转型升级城镇体系建设是推动经济转型升级的重要手段,培育和发展中小城市,提高城镇化率,为地区经济的发展注入新的动力。

2. 提高生活品质城镇体系建设有助于改善城乡居民的居住环境和生活条件,提高生活品质,优化资源配置,创造更多的就业机会。

3. 保护生态环境合理的城镇体系建设能够有效规划和利用土地资源,保护生态环境,构建宜居宜业的城镇环境。

四、城镇体系建设的路径1. 政府引导政府应当发挥引领和规划作用,明确城镇体系建设的发展方向和规划布局,推动城镇体系的合理化发展。

2. 加大投入加大对城镇体系建设的投入,提高城镇建设的质量和水平,提升城镇化率,加快城镇化进程。

3. 优化布局合理布局城镇和乡村,设定发展方向和发展目标,形成合理的城镇体系结构。

4. 激发发展动力激发各级城镇的发展活力和创造力,推动城镇经济的快速发展,提升城镇综合服务能力。

三峡库区城市景观中地域文化特色分析作者:龙鸣来源:《西江文艺·上半月》2015年第06期【摘要】万州是三峡库区最具代表性的城市,在城市搬迁过程中许多城市景观被破坏和损毁,城市文脉出现断裂。

本文通过对万州城市景观历史变迁和文化流变的追根溯源,提出库区城市景观具有山水格局的城市景观构成形式、码头文化特色、人文特色、宗教特色等几个方面的地域文化特征。

笔者认为,这些地域文化特征可以为库区城市景观在保护与开发中,提供理论参考的资料和文献。

【关键词】地域文化;山水格局;码头文化;人文宗教万州是三峡库区最大的移民城市,在移民搬迁后,无论是城市规模还是人口数量,都呈现出了几何增长的态势。

但是在搬迁过程中,原有的以长江为纽带的山水城市格局被打破,很多历史遗留景观被破坏甚至损毁,同时在新城开发中,由于建设速度过快,文化景观的营造出现脱节,由此造成景观中的地域文化出现断裂,城市特色逐渐丧失等系列问题。

如何积极有效地保护城市景观中的地域文化特色,这已经成为一个亟待解决的课题。

本文正是从这个角度出发,对万州城市景观的形成与发展进行追根溯源,分析总结出库区城市景观中所独有的特色,为历史景观的保护与开发,新景观的营造与建设,提供第一手的基础研究资料。

一、万州城市景观中地域文化的形成1、万州历史文化沿革三峡地区自商周以来,巴、楚两大氏族部落在这里繁衍生息。

公元前1600年,巴族首领巴曼子建立巴国,由此展开了长达千年的巴楚争雄的历史画卷,也正是在战争中巴楚文化不断碰撞交融,逐渐形成了现在的三峡文化。

秦汉以后,历朝历代均在三峡地区设州置县,延续至今。

这一过程中,又有多次民族迁移活动影响了三峡地区,这些外来文化极大地丰富了三峡文化的内涵与外延。

近现代以来,库区城市有了较大的发展,其中以万州最具代表性。

上世纪二三十年代,主政万州的军阀杨森,上任后大力整改城市面貌,在其主持规划下修建了多条城市主干道,以及横跨竺溪河的万安大桥,在城市景观上新建了西山公园以及著名的“西山钟楼”,城市规模扩大了二至三倍,使城市面貌大为改观。

2023-10-29•引言•三峡库区古代城镇概述•三峡库区古代城镇轮廓线特征目录•三峡库区古代城镇形成规律初探•三峡库区古代城镇保护与开发利用01引言三峡库区地理位置独特,古代城镇轮廓线的形成与当地自然环境、社会经济、历史文化密切相关,具有较高的研究价值。

目前,针对三峡库区古代城镇轮廓线的研究相对较少,缺乏系统的理论和方法指导,因此有必要进行深入探讨。

研究背景与意义研究内容本文以三峡库区古代城镇为研究对象,通过对不同历史时期的城镇轮廓线进行比较和分析,总结其特征和形成规律。

研究方法采用文献资料梳理、实地调查、数学分析等方法,对古代城镇轮廓线进行定量和定性分析。

研究内容与方法通过对三峡库区古代城镇轮廓线的研究,揭示其特征和形成规律,为保护和利用当地历史文化资源提供理论依据。

目的本研究有助于深化对三峡地区历史文化演变过程的认识,为当地文化传承和发展提供支持。

同时,研究成果也可为其他类似地区的文化保护和开发提供借鉴。

意义研究目的与意义02三峡库区古代城镇概述三峡库区地理环境长江三峡由瞿塘峡、巫峡、西陵峡组成,地势险要,江面狭窄,为古代交通要道。

库区地貌以山地为主,峡谷幽深,山峦起伏,有长江、嘉陵江等大小江河数十条。

由于战争和交通的需要,开始有居民点在峡江两岸集聚。

春秋战国时期随着中央集权制度的建立,移民大量涌入,城镇逐渐形成。

秦汉时期经济繁荣和对外贸易的兴起,促进了城镇的发展。

唐宋时期进入鼎盛时期,工商业繁荣,成为地区政治、经济、文化中心。

明清时期三峡库区古代城镇发展历程三峡库区古代城镇特点利用地形地势,三面环山,一面临水,易守难攻。

依山傍水峡江交通防御性政治与军事色彩控制长江水路交通,成为水陆交通枢纽。

以防御为目的,城址多位于峡江峡谷地带,占据险要位置。

多数城镇具有政治和军事功能,为历代王朝所重视。

03三峡库区古代城镇轮廓线特征轮廓线定义及研究现状轮廓线定义城镇轮廓线是指城镇空间形态的边缘形态,是城镇地表人工构筑要素的集合,是自然要素与人为要素相互制约的结果。

文章编号:1009-6825(2012)32-0182-02三峡库区沿江市政道路设计特点分析收稿日期:2012-09-05作者简介:黎武(1981-),男,工程师黎武(中煤科工集团武汉设计研究院,湖北武汉430064)摘要:以重庆市巫山县某沿江市政道路项目为例,结合三峡库区新建移民城市的特点和各种地形地貌及地质情况,着重阐述和分析设计过程中的相应特点和注意事项,把握该类市政道路的设计思路和方法,对今后同类工程的设计具有一定的指导意义。

关键词:三峡库区,沿江,市政道路,设计中图分类号:U412.36文献标识码:A随着三峡大坝建成,大坝上游库区由于蓄水而造成的淹没区涉及重庆市和湖北省的20个区县,其中11个县城需要整体搬迁。

县城淹没后搬迁一般都是就近选择合适的位置后靠,往库区蓄水的最高水位标高175m 以上山区进行移民。

新城的建设必然以城市道路为骨架来进行规划和设计,而沿江市政道路更是新城水陆连接的交通枢纽和对外的形象窗口,因此,做好沿江市政道路的设计工作就显得尤为重要。

1工程概况重庆市巫山新县城是老城淹没后,一座在长江北岸新建的移民城市,而环湖路则是新县城规划中南侧最靠近长江的一条城市主干道,道路红线宽24m ,总长4.621km ,其中有中桥一座,大桥两座,项目总投资约26839.7万元。

环湖路连接了巫山港区各旅游、客运、货运、工作码头和导航港等重要水运设施,新县城规划建设的石油库、自来水厂、污水处理厂、长途汽车站等重要民用设施也位于环湖路沿线,因此环湖路对于巫山新县城的建设起到至关重要的作用。

环湖路建成后将成为巫山新县城水陆交通的黄金枢纽,是一个民心工程,也是巫山县对外展示形象、提高旅游档次的一条观景大道。

2设计特点2.1与水运交通的有效结合由于三峡库区的县城都是依山而建,陆路交通受到地形地貌的限制,都不太发达,因此水运交通对各种货物和物资的运输就显得尤为重要了。

巫山县在环湖路沿线靠江一侧规划建设有旅游、客运、货运、工作四个码头。

后三峡时代库区城镇的“城-景”特征与优化策略

毛华松;罗评;廖聪全

【期刊名称】《山地学报》

【年(卷),期】2016(0)2

【摘要】三峡库区沿江城镇与自然文化景观的长期共生演进过程中,形成了优良的“城-景”相融景观形态.但随着三峡工程的实施,城镇搬迁、自然人文景观被淹,库区城镇“城-景”格局受到影响,呈现“破碎化”、“孤岛化”等特征,城景分化、尺度失调、文脉断裂成为库区城镇整体形态优化的紧迫问题.为响应国家生态、绿色战略下的长江经济带建设,调和库区城镇“城-景”关系,通过对基于三峡库区城镇“城-景”关系的动态演进历程分析,指出后三峡时代的库区城镇建设是“城-景”重组、缝合的关键阶段,而山水格局维护、空间尺度调和与活态文化保护是重要的应对策略.

【总页数】9页(P233-241)

【作者】毛华松;罗评;廖聪全

【作者单位】重庆大学建筑城规学院,重庆400045;重庆大学建筑城规学院,重庆400045;重庆市风景园林规划研究院,重庆401147

【正文语种】中文

【中图分类】TU982;TU984

【相关文献】

1.“后三峡时代”库区城镇空间管制规划方法探析——以长寿区总体规划为例 [J], 李云燕;赵万民

2.三峡库区小城镇基本公共服务设施分布特征研究——以三峡库区重庆段385个小城镇为样本 [J], 周超;黄志亮;

3.三峡库区小城镇基本公共服务设施分布特征研究——以三峡库区重庆段385个小城镇为样本 [J], 周超;黄志亮

4.后三峡时代库区小城镇的发展特征与优化研究——基于昭君镇问卷访谈分析 [J], 时二鹏; 耿虹; 闫慧鹏

5.后三峡时期库区城镇沿江风景变迁类型与特征略析——以万州、巫山、云阳为例[J], 罗融融;罗丹;肖竞

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

37三峡地区历史城镇的景观特征及活态保护之路The Landscape Features and Living Heritage Approach of Historical Towns in the Three Gorges Area摘 要:随着空间治理转型,三峡地区历史城镇保护在主动寻求新视角。

进入后三峡时期,地域历史城镇面临景观特征衰败、社区构成异化、保护规划失焦等诸多问题;保护需从活态遗产的视角,分析三峡地区历史城镇社会变迁与景观演变之间协同变化的原因,构建以功能、空间与社区持续性为核心的活态保护方法与应对策略;龚滩古镇保护性搬迁是这一时期典型的实践案例,探索了历史城镇景观特征活态保护方法体系,对地区历史城镇保护与发展具有一定的学术参考与借鉴意义。

关 键 词:风景园林;三峡地区;历史城镇;景观特征;活态保护Abstract: With the transformation of spatial governance, the conservation of historical towns in the Three Gorges Area is seeking a new perspective. In the post Three Gorges period, the regional historical towns are faced with many practical problems, such as the decline of landscape characteristics, the alienation of community composition, and the loss of focus of conservation planning. From the perspective of living heritage, conservation should analyze the causes of collaborative changes between social change and landscape evolution of historical towns in the Three Gorges Area, and construct living heritage approach and coping strategies with function, space and community continuity as the core. The protective relocation of Gongtan historical town is a typical conservation practice in this period. It explores the living heritage approach system of landscape characteristics of historical town, which has certain academic reference and significance for the conservation and development of regional historical towns.Keywords: landscape architecture; Three Gorges Area; historical town; landscape feature; living heritage approach区之一,因山水地理景观与文化环境形成了诸多独特的山地聚落。