中国古典诗歌的多义性

- 格式:ppt

- 大小:54.50 KB

- 文档页数:11

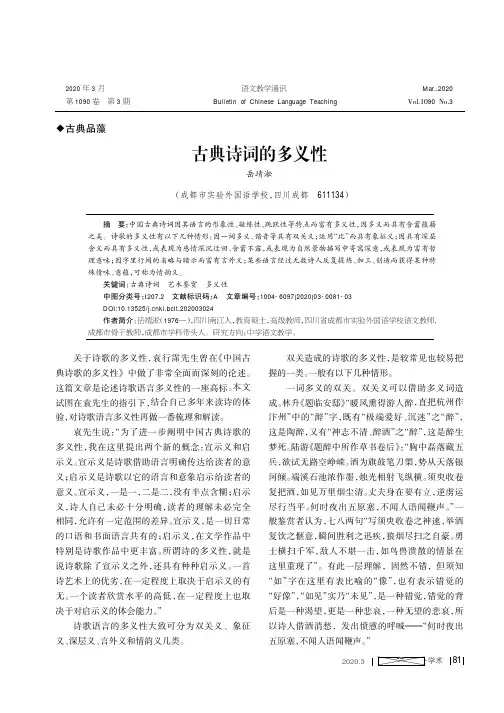

2020.3学术岳靖淞(成都市实验外国语学校,四川成都611134)摘要:中国古典诗词因其语言的形象性、凝练性、跳跃性等特点而富有多义性,因多义而具有含蓄蕴藉之美。

诗歌的多义性有以下几种情形:因一词多义、谐音等具有双关义;运用“比”而具有象征义;因具有深层含义而具有多义性,或表现为感情深沉迂回、含蓄不露,或表现为自然景物描写中寄寓深意,或表现为富有哲理意味;因字里行间的省略与暗示而富有言外义;某些语言经过无数诗人反复提炼、加工、创造而获得某种特殊情味、意蕴,可称为情韵义。

关键词:古典诗词艺术鉴赏多义性中图分类号:I207.2文献标识码:A文章编号:1004-6097(2020)03-0081-03DOI:10.13525/ki.bclt.202003024作者简介:岳靖淞(1976—),四川南江人,教育硕士,高级教师,四川省成都市实验外国语学校语文教师,成都市骨干教师,成都市学科带头人。

研究方向:中学语文教学。

古典诗词的多义性2020年3月语文教学通讯Mar.,2020第1090卷第3期Bulletin of Chinese Language TeachingVol.1090No.3◆古典品藻关于诗歌的多义性,袁行霈先生曾在《中国古典诗歌的多义性》中做了非常全面而深刻的论述。

这篇文章是论述诗歌语言多义性的一座高标。

本文试图在袁先生的指引下,结合自己多年来读诗的体验,对诗歌语言多义性再做一番梳理和解读。

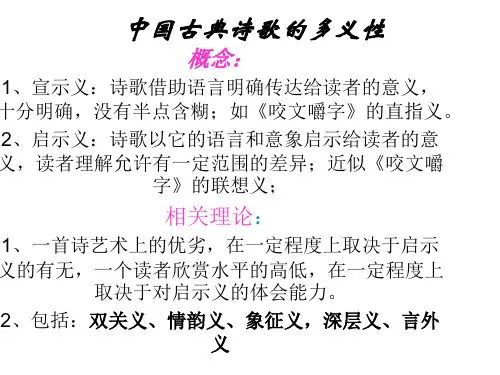

袁先生说:“为了进一步阐明中国古典诗歌的多义性,我在这里提出两个新的概念:宣示义和启示义。

宣示义是诗歌借助语言明确传达给读者的意义;启示义是诗歌以它的语言和意象启示给读者的意义。

宣示义,一是一,二是二,没有半点含糊;启示义,诗人自己未必十分明确,读者的理解未必完全相同,允许有一定范围的差异。

宣示义,是一切日常的口语和书面语言共有的;启示义,在文学作品中特别是诗歌作品中更丰富。

所谓诗的多义性,就是说诗歌除了宣示义之外,还具有种种启示义。

中国古典诗歌的多义性中国古典诗歌是中国文化的瑰宝之一,它以其优美的语言、深刻的意境和丰富的象征意义而闻名于世。

然而,与其它形式的文学作品相比,中国古典诗歌具有一种独特的多义性。

作为一种艺术形式,古典诗歌可以在不同的层次上被理解和解读,这使得它呈现出了丰富而多样的意义。

首先,中国古典诗歌的多义性体现在其文字和语言的隐晦之中。

在古代,诗人在创作诗歌时经常使用隐喻、比喻和象征等修辞手法,以表达他们内心的情感和思想。

这些诗歌可以被理解为对自然景色、人物形象或情感状态的描绘,同时也可以被理解为对社会现象、政治事件和文化背景的隐喻和批判。

这种多义性给了读者广泛的解读空间,使诗歌具有丰富的层次性和探索性。

其次,中国古典诗歌的多义性还体现在其文化背景和历史意义之中。

古代的中国诗歌往往受到政治、文化和社会的影响,诗人们通过诗歌表达对时代变迁和社会问题的看法和态度。

这些诗歌可以被理解为对历史事件和时代精神的见证,同时也可以被理解为对人类存在和命运的思考。

通过深入研读和解析这些诗歌,我们可以更好地了解中国古代社会和文化,同时也可以从中汲取智慧和启示。

此外,中国古典诗歌的多义性还可以在其音韵和韵律之中找到。

古代汉语的音韵系统相对复杂,每个字的音调和声调都有着严格的规定。

诗人们善于利用这种韵律,通过押韵和平仄的变化来增加诗歌的韵律美和音乐性。

这种多义性使得古典诗歌不仅可以通过文字和意义传达情感和思想,还可以通过声音和音律传达诗歌的美感和表情。

然而,正因为多义性的存在,中国古典诗歌的理解和欣赏也并非易事。

对于一些偏远的乡村诗人或特定的文化背景,诗歌中的隐喻和象征意义可能显得模糊和晦涩。

因此,对于中国古典诗歌的多义性的理解和解读需要深入学习和研究,不仅需要对诗歌本身有着深入的了解,还需要对其所处的历史背景和文化土壤有深刻的理解。

总的来说,中国古典诗歌的多义性是其独特魅力的一部分。

它不仅体现在文字和语言的隐晦之中,还体现在文化背景和历史意义的深沉之中,同时也体现在音韵和韵律的音乐性之中。

对古代诗歌多义性的理解

古代诗歌是中国古代文学史上重要的文化遗产。

它具有不同层面的多义性,包括政治,社会,文化,经济等。

首先,歌词运用生动的比喻,描述了社会问题,使得它具有政治的多义性。

它们可以反映

政府的统治,展示当时社会的矛盾,甚至可以通过比喻来表达反政府的思想。

比如,《赋

得古原草送别》的歌词描述了多义的森林、田野和江河,历史上常被用作比喻政治权力、

朝代和法制的变迁。

其次,诗歌还具有社会多义性,通过比喻、描写或联想形式,它可以反映当时社会的问题,展示出当时人们心中的批评和抗议。

一举两得,社会可以获得一种危机意识,也能理解文

学的愉悦性。

最后,诗歌还具有文化多义性。

这里主要指的是它可以帮助读者理解古人的文化观念和想法,以及文化在时间和空间上的演变。

诗歌可以表达古代文化传统或改变,帮助读者理解

历史文化结构和历史发展轨迹。

综上所述,古代诗歌有其政治、社会、文化多义性。

其中政治性指代古代政府治国的合理

性等话题,社会性则反映了当时老百姓的生活状况,文化性则体现了古代文化的变迁和传承。

因此,古代诗歌的多义性不仅能够展示古人的智慧及其洞见,也惠及我们民族优秀的

文化传统,让人们明了古代文化优秀的原因。

中国古典诗歌的多义性诗歌教学参考资料中国古典诗歌的多义性XXX中国古典诗歌有着丰富的启示义,其中包括双关义、情韵义、象征义、深层义和言外义。

这五类启示义构成了一个系列,它们之间的依赖程度不同。

双关义与宣示义关系最密切,而情韵义则是附着在宣示义之上的各种感情和韵味。

象征义有的附着在词语的宣示义上,有的则在整句诗或整首诗中。

深层义可以含蓄在词语中,但更多地含蓄在全句或全篇中。

言外义则不在词语或句子中,而是在字句的空档里,即所谓的“行间”。

虽然言外义并未直接表达,但读者可以运用自己的联想和想象去加以补充。

总之,中国古典诗歌的多义性是其独特之处,也是其艺术魅力所在。

在教学中,我们应该注重引导学生深入挖掘诗歌的各种启示义,以更好地理解和欣赏古典诗歌的美。

双关是一种语言运用技巧,在一般情况下,一个词只表达一种意义,排除其他意义,以避免歧义。

而双关则是两个意义同时存在,读者无法排除其中任何一个。

双关可以通过多义词来实现。

例如,“远”有两种意思:远近的“远”,表示空间的距离长;久远的“远”,表示时间的距离长。

在《古诗十九首》中,“相去日已远,衣带日已缓”中的“远”可以有这两种不同的解释,或者两方面的意思都有。

XXX先生在《诗多义举例》中已经很清楚地讲述了这个“远”字的双关义。

另一个例子是XXX的《咏柳》:“碧玉妆成一树高,万条垂下XXX。

不知XXX谁裁出,二月春风似剪刀。

”前两句用碧玉来形容柳树,一树XXX高高地站在那里,好像是用碧玉妆饰而成的。

碧玉的比喻显出柳树的鲜嫩新翠,那一片片细叶仿佛带着玉石的光泽。

这是碧玉的第一个意思。

碧玉还有另一个意思,南朝宋代汝南王XXX名叫XXX,乐府XXX歌曲有《碧玉歌》,歌中有“碧玉小家女”之句,后世遂以“小家碧玉”指小户人家出身的年轻美貌的女子。

“碧玉妆成一树高”,可以想象那婀娜多姿的柳树,宛如凝妆而立的碧玉。

这是碧玉的第二个意思。

碧玉这个词本来就有这两种意思,而在这首诗里两方面的意思似乎都有,这就造成了多义的效果。

袁行霈《中国古典诗歌的多义性》阅读理解阅读下面的文字,完成下面小题。

对诗歌多义性的深入研究,是20世纪以后随着语义学的建立而开展起来的。

语义学是符号学的三个分支之一,主要研究语言符号和它所指的对象之间的关系。

有人用符号学的理论来研究诗歌,把诗歌也看作是一种符号,叫“复符号”。

这种“复符号”所投射出来的语意,只是它所包含的意义的一部分。

这就涉及诗歌多义性的问题了。

从语义学的角度研究诗歌艺术,无疑是一条途径。

但是,决不能用语义分析代替对于诗歌艺术规律的探讨。

英国的恩普逊在其《意义暧昧的七种类型》一书中,从语义学的角度研究诗歌里的暧昧语、含糊语,固然有其价值,但这并不等于诗歌艺术的研究。

所谓多义并不是暧昧和含糊,而是丰富和含蓄。

诗歌的多义性与词汇学上所说的词的多义性有相通的地方,诗歌可以借助词的多义性以取得多义的效果,然而它们并不是一回事。

按照词汇学的解释,由于语言中词的数量有限,不可能一对一地表示复杂的客观事物和现象,所以不可避免地会出现多义词。

然而,不管一个词有多少种意义,这些意义都是确定的,而且这些意义都是为社会所公认的。

诗歌的多义性与词汇学上所说的词的这种多义性不同。

诗人不仅要运用词语本身的各种意义来抒情状物,还要艺术地驱使词语以构成意象和意境,在读者头脑中唤起种种想象和联想,激起种种感情的波澜。

诗人写诗的时候往往运用艺术的手法,部分地强调着或改变着词语的意义,赋予它们诗的情趣,使一个本来具有公认的、确定的意义的词语,带上复杂的意味和诗人主观的色彩。

而读者在读诗的时候,他们的想象、联想和情感,以及呈现在他们脑海里的形象,虽然离不开词义所规定的范围,却又因人因时而有所差异。

生活经验、思想境界、心理气质和文艺修养互不相同的读者,对同一句诗或一句诗中同一词语的意义,可以有不同的体会。

同一个读者在不同的时候读同一首诗,体会也不完全一样。

可见,诗歌的多义带有一定程度的主观性和不确定性。

另外,词汇学里讲词的多义性,是把同一个词在不同语言环境中的不同意义加以总结,指出它的本义和引申义。

中国古典诗歌的多义性中国古典诗歌的多义性一:引言古代中国诗歌是中华文化的瑰宝,以其深邃的意境和丰富的内涵而闻名于世。

然而,这些古典诗歌往往存在着多义性,即使是同一首诗,不同的人读来可能会有不同的理解。

本文将探讨中国古典诗歌的多义性,分析造成多义性的原因并举例说明。

二:中国古典诗歌的多义性原因1. 语言的象征性:古代诗歌常采用象征性的表达方式,例如用自然景物来代表人的情感或社会现象,这种象征性可以有不同的诠释,因而导致多义性的产生。

2. 历史文化背景的影响:古代诗歌往往融入了当时的社会背景和文化氛围,这些历史文化元素可能会因为时代的变迁而被不同的读者解读为不同的意义,从而产生多义性。

3. 个人主观感受的差异:每个人的生命经历和个人感悟不同,对同一首诗的理解也会有所不同,因此个人主观感受的差异也是造成多义性的重要原因。

三:中国古典诗歌的多义性举例1. 杜甫《春夜喜雨》:“好雨知时节,当春乃发生。

”有人解读为对自然界的赞美,认为春雨滋润着大地;而也有人将其解读为对社会的关切,认为喜雨带来了盼望和改变。

2. 李白《静夜思》:“床前明月光,疑是地上霜。

”有人认为这是一首表达思乡之情的诗歌,将床前明月光解读为大地上的霜;而也有人将其解读为表达主人公孤寂心情的诗歌,将明月光解读为孤独的寒光。

3. 白居易《琵琶行》:“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

”这首诗形象地描述了琵琶的声音,有人将大弦嘈嘈解读为喧嚣的社会声音,而将小弦切切解读为私密的谈话声音。

四:本文涉及的附件本文附件包括相关的古代诗歌及解读,以便读者深入学习和理解古典诗歌的多义性。

五:本文所涉及的法律名词及注释1. 诗歌版权:指诗歌作品的著作权,包括对作品的翻译、注释等权利。

2. 诗歌解读:对诗歌作品进行详细分析和解释的活动。

六:结论中国古典诗歌的多义性是由语言的象征性、历史文化背景的影响和个人主观感受的差异等因素所导致的。

通过对诗歌的深入研究和解读,我们可以更好地理解和欣赏古代诗歌的丰富内涵。

中国古典诗歌的多义性中国古典诗歌是中国文化瑰宝的重要组成部分,拥有深厚的历史底蕴和独特的艺术魅力。

在中国古代,诗歌被视为一种重要的艺术形式,是表达情感、传达思想和抒发个人情感的重要媒介。

然而,与其他艺术形式相比,诗歌的魅力在于其多义性,尤其是中国古典诗歌,其多义性更加突出。

中国古典诗歌的多义性在于其形式和语言。

中国古典诗歌以五言绝句和七言绝句为主要形式,严格的押韵和节奏给予了诗歌一种独特的美感。

这样的形式使得诗歌在表达情感和思想时更加精练和内涵。

同时,汉字的形象意义和音节的音韵美给予了诗歌更多的解释和理解空间,使得同一首诗歌可以有多种不同的解读和意义。

诗歌的多义性也源于其内容和主题。

中国古代的诗人常以自然、人生、爱情等为主题,通过抒发自己的情感和思考,传达对人生和世界的思考和感悟。

这种主题的广泛性和普遍性使得诗歌在不同的时代和文化背景下都能产生共鸣,并引发不同的解读和理解。

同一首诗在不同的读者眼中可能有不同的意义和感受。

当然,诗歌的多义性也与诗人的个人创作风格和生活经历密切相关。

中国古代诗人来自不同的背景和地域,有着各自独特的情感和体验。

他们以自己的眼光和语言表达自己的情感和思考,从而产生了丰富多样的诗歌作品。

这些作品的多义性正是来自于诗人的独特性和个人风格。

另外,诗歌的多义性还与读者的理解和解读密切相关。

不同的读者在阅读同一首诗歌时,会受到自身的文化背景、思维方式和情感认知等因素的影响,从而产生不同的理解和解读。

有时,同一首诗歌甚至可能在不同的阅读者眼中有完全相反的意义和感受。

这种多义性使得诗歌成为一种可以无限延伸和变化的艺术形式。

尽管诗歌的多义性给阅读和解读带来了挑战,但也正是这种多义性赋予了诗歌以无限魅力和价值。

读者可以从中感受到不同的情感和思考,开阔自己的思维,拓展自己的视野。

在阅读和解读中国古典诗歌时,尊重诗歌本身的多义性和诗人的创作意图,同时结合自己的文化背景和感悟,可以有更深层次的体验和理解。

中国古典诗歌多义性问题94一、横向多义性与纵向多义性我们可以将古代诗歌的含义分为两层:一层是诗歌在字面上叙述给我们的浅层次的宣示义;一层是我们通过联想、感悟而得到的,由文本暗示给我们的深层的启示义。

在这种情况下,如果诗歌在较浅的宣示义层有着两种及两种以上通顺完整的含义,这种多义情况我们称之为诗歌的“横向多义性”;如果诗歌在固有的宣示义层面之外,还存在着明显的、在情感或哲理层面的深层启示义,那么这种情况我们称之为诗歌的“纵向多义性”。

这是诗歌多义性情况存在的两种类型。

当然,深意的背后可能还有深意,即诗歌的意义层面可能会有多层,不限于两层。

比如“兴”的内容能启示主体心境的深意,细心的读者还能领悟到,人与“兴”的本义中的事物乃至世界万物是一体的,人存在于世界之中,这是人类最为本真和自然的状态,这便是更深的意义层。

袁行霈先生认为:“为了进一步阐明中国古典诗歌的多义性,我在这里提出两个新的概念:宣示义和启示义。

宣示义是诗歌借助语言明确传达给读者的意义;……启示义,诗人自己未必十分明确,读者的理解也未必完全相同,允许有一定范围的差异。

”[1]袁行霈认为宣示义和启示义一起构成了诗歌多义性,这种看法是有道理的,但他一笔带过了宣示义,忽略了宣示义的内部也存在着多种意义的情况,亦即本文所说的“横向多义性”。

比如,王维《观猎》颔联中“雪尽马蹄轻”一句的宣示义就存在两种:一种是静态的理解,即雪融化了,而狩猎者留在雪上面的马蹄印自然也就轻一些;一种是动态的理解,即雪渐渐融化了,马的行动就可以更加敏捷,所以称作“马蹄轻”。

诗无达诂,这两种理解都站得住脚,都是合理的,并仅仅停留于宣示义的层面,不触及启示义。

所以说,在宣示义层面也存在诗歌的多义性情况。

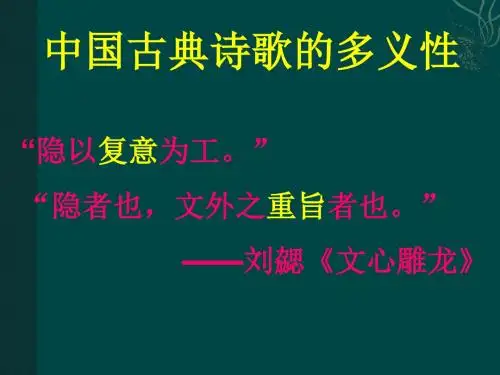

“横向多义性”是一个独立的概念,它与袁教授中国古典诗歌多义性问题新论——兼向袁行霈先生求教文/陈璐关于诗歌的多义性问题,刘勰在《文心雕龙?隐秀》中即有讨论。

就目前能检索到的资料看,袁行霈先生《中国古典诗歌的多义性》一文对此问题的论述最为详尽。