古代文学批评特点

- 格式:pdf

- 大小:28.53 KB

- 文档页数:11

古代文学批评特点一、引言文体是文本话语体式和结构方式,艾布拉姆斯《欧美文学术语词典》中认为文体是指散文或韵文里语言的表达方式,是说话者或者作家在作品中如何说话的方式。

文学批评文体,是指批评文本的体裁样式,是体现在批评文本中的批评家的话语方式,是指涉如何说的问题。

按照西方近现代学术分科治学的规则,文学创作与文学批评应各有其体,前者应是诗笔,后者应是议论,文学与批评各行其是,虽命脉相连却又泾渭分明的分管各自的独特领域。

但是,这个理与中国文学批评之实并不相符,在中国古代文学理论的批评文本之中,批评文体可能就是文学文体,批评可能是文学的或具有文学性,文学亦可能是批评的或具有理论性。

纵观中国文学批评史,从先秦的对话体,两汉南北朝的骈赋体,唐时的论诗诗,宋朝的诗话、词话,元明清的曲话、小说评点等,无不是文采翩翩、形象生动、情辞激越,具有鲜明审美化特点的美文。

如陆机《文赋》以赋体论文,铺陈论述,对仗工整,举体华美;刘勰《文心雕龙》全文用精美的四六骈体写成,在写作中追求语言的声韵、对仗和藻饰,大量使用形象的比喻、类比、典故等;钟嵘的《诗品》分明是二十四首四言诗,其取譬之奇特、意象之丰富、语言之飘逸、意境之唯美,凭借极具诗意和想象性的文字出场,勾勒和呈现了一幅幅自然清丽、哀婉幽深的优美画卷,真是画中有诗,诗中有画,令人遐想无穷。

批评文体的文学性特征使得中国的文学理论著作与西方截然不同,它没有亚里士多德三段论式的长篇大道的逻辑说理,也不运用甲是甲,乙是乙的语法判断句式作严格而确切的概念界定;而总是用诗性感悟的思维方式,运用文学创作中惯用的拟人化、比兴式的言说策略,通过呈现活泼生动的形象,向读者暗示其所表达的思想和内涵,让听话人去体悟而不是理解他的生命哲思和意象世界。

因此,古代文论呈现出随意化、感悟化、印象化、自由化的特征,这正是其优点和特色也是其缺点和局限所在。

文论中所体现的可以是文人的兴会、名士的随意和智者的顿悟,是一些以阅读为基础的感性断想。

中国古代文学的文学批评与评论中国古代文学在数千年的发展过程中,不仅涌现出了许多经典之作,还形成了独具特色的文学批评与评论体系。

这些批评与评论不仅对当时的文学创作起着积极的影响,而且对后世的文学研究具有重要的参考价值。

本文将概括介绍中国古代文学的文学批评与评论内容和特点。

一、文学批评的出现和发展在中国古代,文学批评最早可以追溯到先秦时期。

孔子在《论语》中对古人的文学表现进行了一定的评价和批判,提出了学习和传承古人文学成就的重要性。

由此可见,文学批评在古代文化中一直占据着重要的地位。

然而,真正为人熟知的文学批评与评论活动发展起源于魏晋南北朝时期。

当时的文学批评主要以辞章评赏为主,辞章是指当时文人用于赋诗和作文的艺术语言。

通过对辞章的评判和比较,文人可以推崇优秀之作并指出缺陷之处,以改进和提升自己的创作水平。

这一时期文学批评的主要目的是为了规范文学创作,追求文学艺术的完美。

随着时间的推移,文学批评的内容逐渐拓展,开始涉及文学作品中的思想、情感和艺术风格等方面。

唐宋时期,中国古代文学批评进入了一个全新的发展阶段。

在这一时期,文人们开始注意到诗词的意境、修辞手法和韵律之美,并将其纳入到文学批评的范畴中。

同时,他们还提出了一系列文学理论,如气节、气韵、风神等,用以评价和解析文学作品的艺术特点。

这些理论成为后世文人研究和评论古代文学的基础。

二、文学评论的特点和流派中国古代文学评论具有独特的特点和多样的流派。

根据内容和形式的不同,可以将古代文学评论主要分为以下几个流派:1. 评点批评:这是最早的一种文学评论形式,主要通过点评文学作品的优劣之处,提出批评和改进意见。

这种批评形式注重对作品的客观评判,以提高文学创作的质量。

2. 文学杂志:唐宋以后,文学批评逐渐从个人现场转向集体刊物。

文学杂志成为了文人交流和发表批评意见的重要平台。

著名的文学杂志有《东坡志林》、《白虎通》等。

3. 诗律批评:唐代以后,文人提出了一系列关于诗律和格律的批评理论。

中国古代文学的传统与创新中国古代文学是中国文化的重要组成部分,具有悠久的历史和丰富的内涵。

它既承载着传统文化的精髓,又不断寻求创新与发展。

在这门知识点中,我们将探讨中国古代文学的传统特点与创新趋势。

1.古代文学的传统特点–诗歌:中国古代诗歌具有严格的格律和韵律,如五言诗、七言诗、律诗、绝句等。

诗人通过丰富的想象力和深刻的寓意,表达情感和观点。

–散文:中国古代散文以儒家思想为核心,强调道德教化和人生哲理。

散文家以史书、杂文、随笔等形式,展现了独特的文学风格。

–小说:中国古代小说起源于民间传说,以话本、拟话本等形式发展起来。

小说家通过生动的人物描写和曲折的故事情节,反映了社会现实和人性百态。

–戏剧:中国古代戏剧以京剧、昆曲等地方戏为代表,融合了音乐、舞蹈、武术等多种艺术形式。

戏剧作品以寓意深刻的故事情节和精彩的对白,展现了文学魅力。

2.古代文学的创新趋势–文学形式:在新时期,古代文学形式得到了创新发展。

诗人、散文家、小说家、戏剧家等创作者,纷纷尝试打破传统束缚,创作出具有现代气息的文学作品。

–思想内容:古代文学在思想内容上也呈现出创新趋势。

创作者关注社会现实,反思历史,探讨人性,从而使文学作品具有更高的思想价值。

–跨文化融合:在全球化的背景下,古代文学开始与其他文化相互交流、借鉴与融合。

创作者借鉴外国文学技巧,将传统文化与现代元素相结合,创造出全新的文学样式。

3.古代文学的价值与影响–传承文化:古代文学作品承载着中华民族悠久的历史、文化和智慧,对后世产生了深远的影响。

学习古代文学,有助于传承和弘扬优秀传统文化。

–提升素养:阅读古代文学作品,可以丰富学生的文学知识,提高审美情趣,培养人文素养。

–启发思考:古代文学作品反映了古人对生活、社会和人生的独特见解,对现代人具有启示作用。

综上所述,中国古代文学既具有传统特点,又不断寻求创新与发展。

通过学习这门知识点,我们能够更好地了解古代文学的魅力,传承优秀传统文化,提升自身素养。

古代文学史一的文学批评与评论1. 文学批评与评论的定义文学批评与评论是对文学作品进行分析、评价和解读的活动。

它可以包括对作品的结构、情节、人物形象、风格、主题等方面进行评价和讨论,以揭示作品的美学价值和思想内涵。

2. 古代文学批评与评论的特点古代文学批评与评论具有以下特点:- 侧重于经典作品:古代文学批评与评论主要针对经典文学作品进行,例如《诗经》、《楚辞》、《论语》等,这些作品对后世文学产生了重要影响,具有较高的艺术性和思想性。

- 重视修辞技巧:古代文学作品注重修辞技巧的运用,承载了丰富的意象、比喻和修饰手法,古代文学批评与评论常将重点放在作品的修辞技巧上,探究其运用的效果和意义。

- 关注作品的文化背景:古代文学作品与当时的社会、政治、宗教等文化背景密切相关,在进行批评与评论时,需要考虑作品所处的时代和文化环境,以更好地理解作品的意义和价值。

- 强调作品的审美价值:古代文学批评与评论追求作品的美学价值,关注作品的艺术表现和审美效果,探讨作品中的美和情感,以及作品对读者的启示和影响。

3. 古代文学批评与评论的方法古代文学批评与评论采用多种方法来解读和评价文学作品,其中常见的方法包括:- 文字分析:对作品的文字、语言进行详细分析,探究其修辞手法、诗意表达和语义内涵。

- 文化研究:通过研究作品所处的时代和文化背景,揭示作品所反映的社会问题、价值观念和思想观点。

- 比较研究:将不同作品进行比较,找出它们之间的相似之处和差异之处,探究其共同的艺术风格和文学传统。

- 作者研究:通过对作者生平、思想和创作背景的研究,揭示作品与作者的关联和创作动机。

- 时代影响分析:研究作品对当时社会的影响和启示,以及作品在后世文学中的地位和价值。

以上介绍了古代文学批评与评论在古代文学史一中的重要性,以及其主要特点和方法。

通过对古代文学作品的批评与评论,我们能够更深入地理解和欣赏这些作品,同时也能够揭示其在文学史中的价值和地位。

中国古代文学的特点与力中国古代文学的特点与力量中国古代文学是中国文化的重要组成部分,具有丰富多样的特点和独特的力量。

它不仅是文化遗产,更是一面镜子,反映了中国古代社会的风貌和人民的生活。

本文将深入探讨中国古代文学的特点与力量,展现其独特的魅力。

第一部分:中国古代文学的特点中国古代文学具有以下几个显著特点:1. 崇尚中庸之道:中国古代文学注重“中庸”,即均衡、稳定的态度和表达方式。

古代作家追求情感的平衡和言语的稳定,不偏激、不过分张扬,形成了内敛、含蓄的独特风格。

2. 抒情与哲理的结合:中国古代文学融合了抒情和哲理,既能表达人们真挚的情感,又能思考生命的意义和社会的规范。

这种融合使得古代文学在情感与思想的交融中展现出深邃的内涵。

3. 高度重视人与自然的和谐:古代文学强调人与自然的和谐关系。

在作品中,自然景物常常被赋予人格化的特点,以此表达人与自然之间的息息相关。

通过这种表达,中国古代文学体现了人类对自然敬畏与融合的态度。

第二部分:中国古代文学的力量中国古代文学具有以下几个独特的力量:1. 文化传承的力量:中国古代文学是传统文化的重要载体,通过作品的口口相传,代代相传,使得中国传统文化得以延续。

古代文学作品中传递的价值观念、道德准则等依然对现代社会产生着深远的影响。

2. 社会融合的力量:古代文学作品能够反映社会的多样性和不同阶层的生活,借此弥合社会分裂,促进社会的融合。

作品中的人物形象和情节设计都能引起读者的共鸣,进而在文学作品中找到心灵的共同归属。

3. 精神抚慰的力量:中国古代文学作品多以抒情为主线,能够触动人们的情感,给予读者心灵上的慰藉和滋养。

古代文学中包含着智慧和哲理,通过作品展示了人类共同的情感体验,使读者在阅读中找到内心平静和寄托。

第三部分:中国古代文学的影响和启示中国古代文学的影响和启示远远超出了其原本的时代和地域。

它为后世留下了宝贵的文化遗产和精神财富,对社会和人们有着深远的启示:1. 传承和发扬传统文化:中国古代文学是中华民族的瑰宝,我们应当珍视和传承这一宝贵的文化遗产,通过学习和理解古代文学,不断发扬其独特的精神内涵。

文学批评在古代中国的演变与发展一、背景介绍古代中国是一个重视文化和文学的社会,文学批评在其中扮演着重要的角色。

本文将探讨古代中国文学批评的演变与发展,了解其在不同时期的特点和影响。

二、先秦时期的文学批评1.审美观念:先秦时期出现了“雅”与“俗”的审美观念,注重品味和道德价值。

2.文字批判:各家思想家从字句中推测作者意图,并进行评论和解读。

3.文章评论:注重文章内容、结构和修辞手法等方面的评价。

三、魏晋南北朝时期的文学批评1.艺术论述:以《文心雕龙》为代表,理论上探索了艺术造诣和审美标准。

2.鉴别性评论:谈及作品优缺点、技巧运用以及与其他作品比较等。

3.心灵共鸣:强调审美体验对读者心灵产生的共鸣和影响。

四、唐宋明清时期的文学批评1.诗歌批评:强调对诗歌形式、意象和情感表达等方面的评论。

2.散文批评:注重散文的主题、结构和语言运用等方面的评价。

3.理论研究:产生了许多文艺理论著作,如唐代的《笔耕》、宋代的《古樂府論》等。

五、影响与启示1.文学传统:文学批评促进了中国古代文学传统的养成和发展。

2.文化认同:批评促使作者更加关注自己作品的质量,在中国古代文化中形成了一种特有的审美观念。

3.学术研究:对于现代研究者而言,古代文学批评提供了丰富而重要的资料,可供进一步分析和探索。

结论本文简要介绍了古代中国文学批评在不同时期的演变与发展。

从先秦时期开始,通过文字与文章评论逐渐走向理论性讨论,并丰富了艺术创作与鉴赏体验。

这些演变带来了深远影响,并为中国古代文学发展奠定了基础。

我们对于文学批评的研究不仅可以了解过去,更能为现代文化和社会发展提供启示。

浅谈中国古代小说评点特色【摘要】:小说评点是中国古代文学批评的特有形式,它是一种较为感性的文学批评:形式多样,紧密结合文本,批、改融于一体,寓鉴赏于评论中,重视与读者的心灵交流。

【关键词】:小说评点;立足文本;鉴赏性中国古代小说理论批评,并无鸿篇巨制,小说理论的表现形式主要为序跋、论赞、评点,而对小说艺术技巧、艺术特征和艺术价值的分析、探索最为集中,最能体现中国古代小说批评特色的重要形式,当属评点无疑。

评点式的小说批评,是我国古代文学批评的一种特有形式,那它的基本特征到底有哪些呢,概而言之,约有以下几个方面:一、形式多样,机动灵活就小说评点的形式而言,叶朗在《中国小说美学》中对其特点作了这样的描述:”开头有个《序》,序之后有个《读法》,带点总纲性质,有那么几条,几十条,甚至一百多条。

然后在每一回的回前或回后有总评,就整个这一回抓出几个问题来加以议论。

在每一回当中,又有眉批、夹批或旁批,对小说的具体描写进行分析和评论。

此外,评点者还在一些他认为重要或最精彩的句子旁边加上圈点,以便引起读者的注意。

”[1]正是这样,小说评点形式多种多样,因而它的一大突出特点即是机动灵活,自由度高。

总评可长可短,这自不必说,眉批、旁批、夹批、回前回后批更是不拘长短,长者一二百字,短者为片言只语的隽言妙语,有的就一两字拈出,简单明了。

有时只是在小说正文旁边略加圈点,不着一字,却富有深刻含义,或表请重点注意,或表示赞叹。

不同于单纯划一的论文形式,小说评点不必事先考虑全文的逻辑结构布局,不用瞻前顾后,免却了形式上的种种束缚,便于自由发挥、直抒胸臆,因而能做到目所触及,心所欲言,则笔即随之,且思无限制,谈古论今,心中之块垒得以宣泄,思想和情致得以抒发。

正如涨潮在《虞初新志·凡例》中所言:触目赏心,漫附数言于篇末;挥毫拍案,忽加赘语于幅余。

或评其事而慷慨激昂,或赏其文而咨嗟唱叹,聊抒兴趣,既自怡悦,愿共讨论。

二、与文本紧密结合小说评点与作品相附而生,它紧扣文本,与之互为语境。

中国古代文学的特点中国古代文学具有多种独特的特点和魅力,以下是其中的一些主要特点:1. 侧重于修身养性:中国古代文学注重通过文化艺术的修炼来陶冶情操,提倡儒家思想中的修身齐家治国平天下。

文学作品往往体现了对人性、道德、家庭和社会的思考,强调了正确的人生态度和价值观。

2. 崇尚中庸之道:中国古代文学强调中庸之道,即遵循恰当的均衡和节制原则。

作品中的人物和情节大多表达了中庸之道的理念,追求内在和谐的平衡,以及探索人与自然、人与社会之间的关系。

3. 诗歌与散文的典范:中国古代文学以诗歌和散文为主要表现形式。

诗歌以其简洁、抒情的特点,成为了表达情感和抒发思想的重要方式。

散文则通过叙述、议论和描写等手法,展现了作者的见解和情感。

这两种文体在古代文学中占据重要地位,并对后世文学产生了深远影响。

4. 强调意象和象征:中国古代文学强调意象和象征的运用。

通过生动的比喻、隐喻和象征,作品可以传达更深层次的思想和情感。

例如,在诗歌中常见的自然景物和动物常常象征着人生的喜怒哀乐,展现了作者的感悟和情感。

5. 注重抒发个人情感:中国古代文学强调表达个人情感和体验。

作家通过文字来抒发内心的喜怒哀乐,通过作品与读者分享共通的情感和体验。

这种情感表达的方式使得古代文学充满了深情和人文关怀。

总之,中国古代文学以其独特的特点和魅力吸引着世人。

通过对修身养性,中庸之道,诗歌与散文的典范,意象和象征的运用,以及抒发个人情感的强调,中国古代文学展现了深沉的思考和感悟,对后世文学产生着重要的影响。

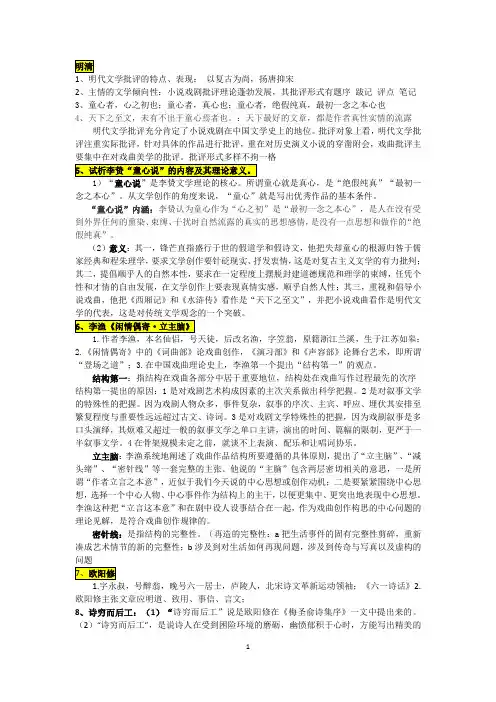

明清1、明代文学批评的特点、表现:以复古为尚,扬唐抑宋2、主情的文学倾向性:小说戏剧批评理论蓬勃发展,其批评形式有题序跋记评点笔记3、童心者,心之初也;童心者,真心也;童心者,绝假纯真,最初一念之本心也4、天下之至文,未有不出于童心焉者也。

:天下最好的文章,都是作者真性实情的流露明代文学批评充分肯定了小说戏剧在中国文学史上的地位。

批评对象上看,明代文学批评注重实际批评,针对具体的作品进行批评,重在对历史演义小说的穿凿附会,戏曲批评主要集中在对戏曲美学的批评。

批评形式多样不拘一格5、试析李贽“童心说”的内容及其理论意义。

1)“童心说”是李贽文学理论的核心。

所谓童心就是真心,是“绝假纯真”“最初一念之本心”。

从文学创作的角度来说,“童心”就是写出优秀作品的基本条件。

“童心说”内涵:李贽认为童心作为“心之初”是“最初一念之本心”,是人在没有受到外界任何的熏染、束缚、干扰时自然流露的真实的思想感情,是没有一点思想和做作的“绝假纯真”。

(2)意义:其一,锋芒直指盛行于世的假道学和假诗文,他把失却童心的根源归咎于儒家经典和程朱理学,要求文学创作要针砭现实、抒发衷情,这是对复古主义文学的有力批判;其二,提倡顺乎人的自然本性,要求在一定程度上摆脱封建道德规范和理学的束缚,任凭个性和才情的自由发展,在文学创作上要表现真情实感,顺乎自然人性;其三,重视和倡导小说戏曲,他把《西厢记》和《水浒传》看作是“天下之至文”,并把小说戏曲看作是明代文学的代表,这是对传统文学观念的一个突破。

6、李渔《闲情偶寄·立主脑》1.作者李渔,本名仙侣,号天徒,后改名渔,字笠翁,原籍浙江兰溪,生于江苏如皋;2.《闲情偶寄》中的《词曲部》论戏曲创作,《演习部》和《声容部》论舞台艺术,即所谓“登场之道”;3.在中国戏曲理论史上,李渔第一个提出“结构第一”的观点。

结构第一:指结构在戏曲各部分中居于重要地位,结构处在戏曲写作过程最先的次序结构第一提出的原因:1是对戏剧艺术构成因素的主次关系做出科学把握。

第一章1.简述中国古代文论的民族特色。

中国古代文论的民族特色与中国古代的社会形态、中华民族的文化背景与思维方式,以及中国文学的特点及其演变发展等因素的影响有关。

(1)中国古代文学理论历史悠久,独具体系,有其深刻性与正确性,但变革缓慢,也有保守落后的一面。

(2)由于受到古代社会农业性和宗法性的影响,中国古代文学理论追求人与自然的和谐一致,重视道德实践,强调文学的社会内容及其教化作用。

(3)中国古代文学理论的概念、范畴往往是抽象与具体、概括与体验的统一,其内涵既有确定性,又有多义性。

(4)受中国古代文学传统的影响,中国古代文论偏重于表现(抒情言志),发展为义意境说和教化说为两大支柱的文学理论体系,不同于西方偏重于再现(摹仿),发展为以典型说为核心的文学理论体系。

(5)由于汉语独特的结构和声律特点,中国古代文学理论也从中总结出一套结构形式和使用技巧。

“古雅”的审美范畴和“复古”的文学思潮也是中国古代文论的一个重要特色。

(6)由于中国古代文学家和批评家往往一身二任,故其理论批评文字也往往也具有浓烈的文学性。

2.简述中国古代文学理论的表现形态。

中国古代具有系统性的文论专著不多,主要的表现形态为:(1)散见于子书中的某些章节和片段的文论。

(2)笔记体的诗话和词话。

(3)文人间来往的书信和各种文集的序跋。

(4)小说和戏曲评点。

(5)散见于诗词、笔记、小说、戏曲、经传训诂、艺人谚语中有关文学的言论。

(6)古代一些选集和总集的编撰也具有一定的理论倾向。

第二章1.为什么说先秦两汉的文论尚未成为独立和专门的学科?(1)这一时期文论与其它学术尚处于浑沌未分的状态。

(2)这一时期的文论与其它艺术论相互杂糅,难分彼此。

(3)文论的未能独立与此时文学观念的尚未净化互为因果。

2.简述荀子文论的特色。

(1)强调文艺源于情感,并对文艺的情感特征作了多方面的论述,并在此基础上提倡“中和”之美。

(2)认为大道由圣人表述于经典,因此圣人经典是文艺的最高典范,一切文艺应以儒家之道为指归。

古代传统文学的文体特点与风格鉴赏一、文体特点1.古诗:以五言、七言为主,注重平仄、押韵,语言简练,意境深远。

2.近体诗:分为律诗和绝句,讲究对仗、平仄、押韵,结构严谨。

3.散文:以儒家经典为代表,注重文辞、章法,抒发作者情感。

4.赋:以铺陈叙述为主,讲究排比、对仗,具有强烈的抒情色彩。

5.骈文:以六朝骈文为代表,对仗工整,辞藻华丽,富有音乐性。

6.小说:以唐传奇和明清小说为代表,具有情节曲折、人物生动、描写细腻等特点。

7.词:源于唐代,兴于宋代,以抒情为主,注重音律、格律。

8.曲:分为杂剧和散曲,以元曲为代表,具有口语化、通俗化、抒情性强等特点。

二、风格鉴赏1.现实主义:关注社会现实,反映人民生活,如《红楼梦》、《水浒传》等。

2.浪漫主义:强调个人情感,追求理想境界,如《离骚》、《西游记》等。

3.唯美主义:注重艺术表现,追求形式美,如唐代诗歌、宋代词等。

4.儒家中庸之道:强调道德教化,注重人际关系,如《论语》、《大学》等。

5.道家自然无为:主张顺应自然,追求内心的宁静,如《道德经》等。

6.佛教因果报应:强调命运轮回,提倡慈悲为怀,如《金刚经》等。

7.儒家经典传承:注重传统价值观,强调道德修养,如《诗经》、《尚书》等。

三、古代传统文学的价值1.文化传承:古代传统文学是中华民族优秀文化的瑰宝,传承了丰富的民族精神。

2.审美教育:古代文学作品具有极高的艺术价值,对培养中学生的审美情趣具有重要意义。

3.道德教化:古代文学作品传达了正确的价值观和道德观念,对中学生的品德修养具有积极作用。

4.历史借鉴:古代文学作品记录了丰富的历史信息,对中学生了解历史、增长知识具有参考价值。

通过学习古代传统文学的文体特点与风格鉴赏,中学生可以更好地了解中华民族的优秀文化,提高自己的审美情趣和道德修养,为今后的学习和生活奠定坚实的基础。

习题及方法:1.习题:请简述唐代诗歌的特点。

方法:回顾课本中关于唐代诗歌的介绍,提取关键信息,如题材、形式、风格等,进行总结。

《中国文学批评史》名词解释《中国文学批评史》第一章:先秦1、“思无邪”说:孔子提出的关于文学批评的标准。

《论语·为政》说:“诗三百,一言以蔽之,曰:‘诗无邪’。

”从艺术方面看,此批评标准就是提倡一种“中和”之美。

从文学作品来说,它要求从思想内容到文学语言,都不能过于激烈,应尽量做到委婉曲折,而不要过于直露。

2、“兴观群怨”说:孔子在《论语·阳货》中提出。

朱熹解释为:兴,指诗歌生动具体的艺术形象可以激发人精神之兴奋,从吟诵、鉴赏诗歌中获得一种美的享受;观,比较侧重诗歌所反映的社会政治与道德风尚状况以及作者的思想倾向与情感心态。

群,指文学作品的团结作用。

怨,就是文学作品(诗歌)干预现实、批评社会的讽谏作用。

3、“尽善尽美”说:这是孔子在评述“韶乐”与“武乐”时对韶乐所下的定义。

他认为舜时的韶乐,“既尽善又尽美”,原因是因为舜具备了圣德而受禅让,故尽善。

由此也可以看到孔子在审美判断中融入道德批判的因素。

4、“辞达”、“文质”说:这是孔子在对文学的内容和形式关系所作的阐述。

《论语·卫灵公》曰:“子曰:辞达而已矣。

”《论语·雍也》云:“子曰:质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

”其关于文质的论述,后来被运用到文学创作中,成为要求文学作品内容与形式完美统一的理论基础,并在中国文学理论批评史的发展中始终起着主导作用。

5、“以意逆志”和“知人论世”说:这是孟子提出的文学批评方法论,是孟子对体无完肤文艺思想发展的突出贡献。

一般以为,“以意逆志”的“意”乃指读者之意。

孟子的这种文学批评方法论,为中国文学提供了较客观实在的批评原则,后世大量的诗话、词话,大抵是在此原则下展开文学评论的。

6、“知言养气”说:这是孟子关于文学批评原则的论述。

孟子认为必须首先使作者具有内在精神品格之美,养成浩然之气,然后才能有美而正的言辞。

这种思想影响到文学创作,就特别强调一个作家首先要从人格修养入手,具有高尚的道德品质,然后才有可能写出好作品。

中国古代文学与其他文学的比较中国古代文学以其独特的艺术魅力和深刻的思想内涵,成为世界文学宝库中一颗璀璨的明珠。

与其他文学相比,中国古代文学在多个方面展现出了独特之处。

本文将从文学题材、表现手法以及文化背景等角度进行比较,以探讨中国古代文学与其他文学的差异与特点。

一、文学题材比较中国古代文学的题材既广泛又丰富,包括诗歌、散文、戏剧等多种体裁。

其中最著名的是诗歌,中国古代文学中的诗人们通过丰富多样的表现手法,传递出对自然、人情、爱情等方方面面的思考和描绘。

而其他文学则更注重人物的心理描写以及社会背景的再现。

相比较而言,中国古代文学更加关注内心情感的表达,以及对社会、自然的观察和思考。

二、表现手法比较中国古代文学在表现手法上独具一格。

诗歌常使用对偶、互文、意象等手法来创造鲜明的艺术形象,同时借助于音律与韵律来提高诗歌的艺术性。

而散文以其自由的写作形式和言简意赅的语言,更注重文字的表达和内涵的陈述。

相比之下,其他文学往往更加注重故事情节的叙述,用较为直接的方式向读者传递信息。

三、文化背景比较中国古代文学与其他文学也在文化背景上呈现出明显的差异。

中国古代文学深受儒家思想的影响,讲究德行、礼仪、孝道等传统价值观念,并以此为基础进行创作。

中国古代文学作品中常常体现了这些传统价值观和道德准则。

而其他文学则根据其自身的文化背景展现出各种不同的特点,如西方文学的个人主义、西非文学的神话传说等。

综上所述,中国古代文学与其他文学在题材、表现手法和文化背景等方面存在一定的差异。

中国古代文学注重内心情感的表达和对自然、社会的思考,以诗歌和散文为主要表现形式。

而其他文学则更加注重故事情节的叙述,使用多样的表现手法来传递信息。

此外,中国古代文学受到传统文化和儒家思想的影响,呈现出独特的文化特点。

在这些方面的比较中,我们能够更好地理解和欣赏中国古代文学的独特魅力。

一、物以稀为贵只不过文学史这位母亲显然偏心了,于是文学这位长兄茁壮地成长着,吸收着所有的养分,而文学理论批评只是弱弟,在文学的枝繁叶茂中汲取着残存着的营养。

因此在中国传统文学的演变发展过程中,文学理论批评一直都处于“鸡肋”位置,因为国人对于纯粹的理论实在提不起太大的兴趣,能够牵引人们情绪走向的是唐诗的自我膨胀,宋词的顾影自怜,元曲的不平则鸣以及历代小说的风花雪月,而中国传统文学理论批评一直处于阳春白雪式的尴尬状态,曲高和寡的文学理论批评只限在很小的范围内流通。

《毛诗大序》、《典论?论文》、《文赋》、《文心雕龙》、《诗品》、《沧浪诗话》……这些拥有着诗般美丽文辞的文学理论批评作品,比不上李白一首言语平易的《静夜思》流行,甚至连一些常遭批判的明清小说也比这些文学理论批评作品来得为大众熟知。

这就是中国传统文学理论批评的悲哀,这种悲哀已经深深烙印于民族的骨髓里去了,因为这是传统,是千百年来约定俗成的习惯,即使时至今日,中国的文学理论系统依然不算完备,依然需要大批量照搬借鉴外国文学界的成果。

其实这不能算是很明智的做法,每一个文学理论并不是“放诸四海而皆准”的不变真理,截然不同的文化背景孕育出的文学作品必然会大相径庭,而作为文学作品的同源体,文学理论批评也应当相应改变。

借鉴只是下下策,是无奈之举。

深究这种现象的原因则可以平静地得出一个这样的结论:中华民族是一个感性民族,春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祈寒,所有的一切都可以触动内心最柔软的部分,让思维化作文章灵动地翩飞,于是我们看到的都是主观思维凝结的产物,缺少冷眼旁观的理性,而人,往往难以很好地自我品评,文学家也一样,难以对自己的作品作出很透彻地解释,因为很多时候,文学作品的产生都是十分自然的反应,灵光一闪,电光火石之间就有可能产生流传千古的佳句名篇,甚至有的时候,自己也不能很好地解释为何文思泉涌般。

正是这种情况造成中国文学理论家与纯文学家的彻底决绝,中国学者往往不能身负文学理论家与文学家的双重身份,如此一来就大大削减了中国文学理论批评作品产生的可能。

文学批评史名词解释 Prepared on 22 November 2020《中国文学批评史》名词解释《中国文学批评史》第一章:先秦1、“思无邪”说:孔子提出的关于文学批评的标准。

《论语·为政》说:“诗三百,一言以蔽之,曰:‘诗无邪’。

”从艺术方面看,此批评标准就是提倡一种“中和”之美。

从文学作品来说,它要求从思想内容到文学语言,都不能过于激烈,应尽量做到委婉曲折,而不要过于直露。

2、“兴观群怨”说:孔子在《论语·阳货》中提出。

朱熹解释为:兴,指诗歌生动具体的艺术形象可以激发人精神之兴奋,从吟诵、鉴赏诗歌中获得一种美的享受;观,比较侧重诗歌所反映的社会政治与道德风尚状况以及作者的思想倾向与情感心态。

群,指文学作品的团结作用。

怨,就是文学作品(诗歌)干预现实、批评社会的讽谏作用。

3、“尽善尽美”说:这是孔子在评述“韶乐”与“武乐”时对韶乐所下的定义。

他认为舜时的韶乐,“既尽善又尽美”,原因是因为舜具备了圣德而受禅让,故尽善。

由此也可以看到孔子在审美判断中融入道德批判的因素。

4、“辞达”、“文质”说:这是孔子在对文学的内容和形式关系所作的阐述。

《论语·卫灵公》曰:“子曰:辞达而已矣。

”《论语·雍也》云:“子曰:质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

”其关于文质的论述,后来被运用到文学创作中,成为要求文学作品内容与形式完美统一的理论基础,并在中国文学理论批评史的发展中始终起着主导作用。

5、“以意逆志”和“知人论世”说:这是孟子提出的文学批评方法论,是孟子对体无完肤文艺思想发展的突出贡献。

一般以为,“以意逆志”的“意”乃指读者之意。

孟子的这种文学批评方法论,为中国文学提供了较客观实在的批评原则,后世大量的诗话、词话,大抵是在此原则下展开文学评论的。

6、“知言养气”说:这是孟子关于文学批评原则的论述。

孟子认为必须首先使作者具有内在精神品格之美,养成浩然之气,然后才能有美而正的言辞。