猪沙门氏菌病的预防和治疗

- 格式:pdf

- 大小:173.52 KB

- 文档页数:2

沙门氏菌病沙门氏菌在各种动物以及人类当中分布广泛。

其中有些菌株可导致猪病。

这种细菌主要在生长猪以及有些母猪的肠道内繁殖。

感染猪只可连续数周甚至数月从粪便中排出病原,而不表现任何症状。

在屠宰的时候,猪只肠道中的沙门氏菌可能污染胴体,导致人类食物中毒,对公共健康构成潜在威胁。

霍乱沙门氏菌S. choleraesuis和德比沙门氏菌S. derby对猪具有宿主适应性,感染母猪可携带病原很长时间。

其中霍乱沙门氏菌有时会引发母猪的临床症状(体温升高、抑郁、败血症、肺炎、脑膜炎、关节炎和腹泻),但很少引起人类的疾病。

然而猪当中最常见的血清型是鼠伤寒沙门氏菌Salmonella typhimurium,这种沙门氏菌有时会导致仔猪腹泻,更是导致人类食物中毒的一种主要原因。

该沙门氏菌的有些毒株具有多种抗药性。

如果确诊猪群中感染了这种病原,就应采取必要卫生措施,以防工作人员被感染。

猪体内还常会检到一些以其它动物为宿主的沙门氏菌,但这些细菌不会导致发病。

发病与否与病原剂量有关,病原数量达到一定水平之后才会引发临床症状。

需要注意,鼠伤寒沙门氏菌是造成人类食物中毒的常见原因。

这种病菌常可在猪身上检出。

任何日龄猪只均可感染沙门氏菌病,8周龄以上生长猪更常见。

典型的、严重的沙门氏菌病通常发生在12~14周龄阶段。

症状断奶猪与生长猪∙霍乱沙门氏菌会导致急性败血病和肺炎,表现发烧、厌食、呼吸困难、抑郁、咳嗽和生长缓慢等病症。

∙肢体末端(鼻、蹄、尾等部位)皮肤变蓝。

∙下痢恶臭,有时带血。

这是个常见的典型症状。

∙肝脏受损时会表现黄疸,关节受损时会表现跛行。

∙患脑膜炎后会表现神经症状。

∙若不治疗,死亡率会上升。

∙鼠伤寒沙门氏菌感染可造成腹泻。

仔猪∙仔猪通常可从初乳当中获得母源免疫,少见发病。

母猪霍乱沙门氏菌感染和鼠伤寒沙门氏菌感染可能导致下列症状:∙体温升高。

∙精神抑郁。

∙食欲减退。

∙耳部、鼻吻部及尾部充血(皮肤变红)。

∙肺炎。

∙咳嗽。

猪沙门氏菌病的流行病学鉴别诊断与防控措施猪沙门氏菌病是一种由沙门氏菌引起的疾病,主要通过食物和水传播。

这种疾病对猪的健康和养殖业造成严重影响,了解其流行病学鉴别诊断及防控措施对预防和控制这种疾病至关重要。

一、流行病学猪沙门氏菌病是由沙门氏菌感染引起的传染病,广泛分布于全世界。

沙门氏菌是一种革兰氏阴性杆菌,主要通过口—肠道途径感染猪。

受感染的猪可以在病原菌体内存活数月以上,成为潜在的传染源。

沙门氏菌主要通过粪口传播,感染猪的方式有多种,包括饲料、饮水、污染的环境和感染的猪等。

在饲料和饮水中的沙门氏菌是非常常见的。

猪沙门氏菌病的临床症状包括发热、厌食、腹泻、呕吐和神经系统症状等。

沙门氏菌还能引起产猪的流产和猪只的死亡。

二、鉴别诊断1. 临床症状:感染猪呈现发热、厌食、腹泻、呕吐和神经系统症状等,对疾病进行初步判断。

2. 病原学诊断:通过病原菌的分离鉴定,采集猪只的粪便、肠内容物等标本,进行沙门氏菌的分离培养,通过形态学、生理生化特性鉴定沙门氏菌的存在。

3. 血清学诊断:通过血清学检测,检测猪只的血清沙门氏菌特异性抗体,确定疾病的感染情况。

4. 分子生物学诊断:利用PCR技术对猪只的粪便、血液等标本进行基因检测,检测沙门氏菌的特异性基因,确诊猪沙门氏菌病。

三、防控措施1. 改善养殖环境:加强饲料、饮水和养殖场环境的卫生管理,阻断沙门氏菌的传播途径。

2. 注重疫苗接种:猪只定期接种沙门氏菌疫苗,提高猪只的抵抗力,减少猪只的感染率。

3. 提高饲养管理水平:严格控制饲料和饮水的卫生质量,减少沙门氏菌的感染风险。

4. 加强检疫监测:对进出猪只、饲料和饮水等进行严格的检疫监测,确保无菌原料的使用。

5. 定期开展消毒工作:养殖场应定期对饲料、饮水和养殖环境进行彻底消毒,在疫情发生后要及时清理污染物,并进行有效消毒。

猪沙门氏菌病是一种严重危害猪只健康和养殖业的疾病,加强对该疾病的流行病学鉴别诊断和防控措施的了解,对于减轻疾病对养殖业的危害,提高猪只健康水平具有重要意义。

如何治疗猪副伤寒症状

猪副伤寒又叫猪沙门氏菌病,是一种肠道传染病,主要为害断奶后至30公斤体重内的猪。

本病一年四季均可发生,潜伏期为3-30天,有急性和慢性,以慢性多见。

病猪表现为体温略升高,拉黄绿色粪便,粪便形同稀粥状,食欲减退,后期消瘦,病程长达2-3周,最后衰竭死亡。

预防本病的主要措施是改善饲养管理,增强仔猪体质,对断奶仔猪可用猪副伤寒活疫苗进行免疫。

治疗猪副伤寒,可用以下方法:

(1)按每公斤猪体重肌注10-20毫克氟苯尼考,连注3-5天,也可按每公斤猪体重内服20-30毫克氟苯尼考,连服3-5天;

(2)按每公斤猪体重内服10-30毫克环丙沙星粉,连服3-5天;

(3)按每公斤猪体重内服50-100毫克土霉素或2-5毫克强力霉素,连服3-5天;

(4)按每公斤猪体重肌注0.2毫升复方新诺明,首次用量要加倍,连注3-7天;如用粉剂,应按每公斤猪体重内服70毫克,首次用量要加倍,连服3-7天。

猪沙门氏菌病的病因猪沙门氏菌病的临床症状及防控措施-养猪技术猪沙门氏菌病也叫做仔猪副伤寒,是一种条件性传染病,猪沙门氏菌病,是由沙门氏菌属细菌引起仔猪的一种传染病。

急性者以败血症,慢性者以坏死性肠炎,有时以卡他性或于酪性肺炎为特征。

急性型出现败血症变化,慢性型出现肺炎及大肠坏死性炎。

主要是2~4月龄断奶仔猪非常容易发生,且没有明显的季节性,多种因素都能够引起发病,如气候骤变、饲养管理不当、卫生条件不良等,必须加以防控。

下面一起来具体了解一下:猪沙门氏菌病的病因猪沙门氏菌病的临床症状及防控措施。

1、流行病学猪沙门氏菌病主要是2-4月龄的仔猪比较容易发生,成年猪较少会出现发病,而哺乳仔猪通常不会发生该病,也不会感染病菌,这可能是由于其通过吮乳获得足够的母源抗体而导致。

该病的传染源是病猪和带菌猪,尤其是猪霍乱沙门氏菌主要是经由猪来进行传播,而鼠伤寒沙门氏菌具有非常多的传染来源,普遍认为生存在猪场中的啮齿类动物老鼠能够传播该病。

病猪和带菌猪能够经由粪便排出病原菌,导致环境、水源及饲料发生污染,进而通过消化道导致其他健康猪发生感染。

尤其是鼠伤寒沙门氏菌,能够在猪淋巴组织、消化道以及胆囊内潜藏,受到外界不良因素刺激而导致机体抵抗力减弱时,病原菌就会大量繁殖,从而引起内源性感染。

2、临床症状急性型。

主要是断乳后的仔猪容易发生,表现出败血症,往往突然发生死亡。

如果仔细观察,可发现病猪精神沉郁,食欲减退,体温升高超过41℃。

病程持续稍长时,会表现出呼吸困难、腹泻以及腹痛的症状,且耳根、腹下和胸前出现紫斑,大部分发生死亡。

病程一般可持续1-4天不等。

亚急性或者慢性型。

这是该病的常见类型,感染后具有较轻的症状。

病猪表现出体温明显升高,精神萎靡,体质渐进性消瘦,生长发育停滞,贫血。

长时间发生腹泻,排出黄绿色或者灰白色水样粪便,散发恶臭味,并含有大量的纤维状分泌物或者坏死组织碎片。

后躯被灰褐色粪便粘污,被毛粗乱,皮肤出现痂状湿疹。

猪沙门氏菌病的流行病学鉴别诊断与防控措施猪沙门氏菌病是一种由沙门氏菌引起的疾病,是目前世界范围内畜禽养殖业中的一大重要疾病之一。

这种疾病给养殖业造成了巨大的经济损失,对畜禽的健康和养殖业的发展构成了严重威胁。

对猪沙门氏菌病的流行病学、鉴别诊断与防控措施的研究和应用至关重要。

我们来看一下猪沙门氏菌病的流行病学特点。

猪沙门氏菌病主要是通过食物、饮水和接触感染源等途径传播的。

沙门氏菌在猪只体内产生的病原物质可通过排泄物污染饲料、饮水、养殖环境等媒介,进而造成猪只的感染。

沙门氏菌的传播也与猪只的年龄、品种、密度等因素有一定的关系。

猪只将沙门氏菌排入大环境中后,可能会引起猪只之间的传染,也可能引起人畜共患病的发生。

了解猪沙门氏菌病的流行病学特点对于采取有效的防控措施是非常重要的。

对于猪沙门氏菌病的鉴别诊断也是十分关键的。

由于猪沙门氏菌病的临床症状与其他疾病相似,因此需要借助实验室检测手段来进行鉴别诊断。

常用的实验室检测方法包括细菌培养、PCR检测、ELISA检测等。

细菌培养是目前诊断沙门氏菌病的“金标准”,通过培养分离出较纯的沙门氏菌,进行鉴定和药敏试验,诊断准确率较高。

PCR检测是一种快速、敏感性高的检测方法,通过检测猪只的组织、血液、粪便等样品中的沙门氏菌DNA,可以快速、准确地进行诊断。

ELISA检测则是通过检测猪只体内特定的抗体水平来进行诊断,虽然不如前两种方法直接,但在大规模检测中具有一定的实用性。

通过上述的鉴别诊断方法,可以迅速、准确地确定猪只是否患有沙门氏菌病,为后续的防控工作提供重要的依据。

猪沙门氏菌病的防控措施是非常重要的。

针对猪沙门氏菌病的防控措施主要包括从源头上控制感染、强化饲养管理、加强环境卫生和免疫防控等方面。

首先是从源头上控制感染,要做好疫病检疫工作,防止病人、疑似病人猪只以及带菌者进入猪场。

其次是强化饲养管理,合理制定饲养计划,严格控制饲料、饮水的卫生质量,定期消毒猪舍和周围环境。

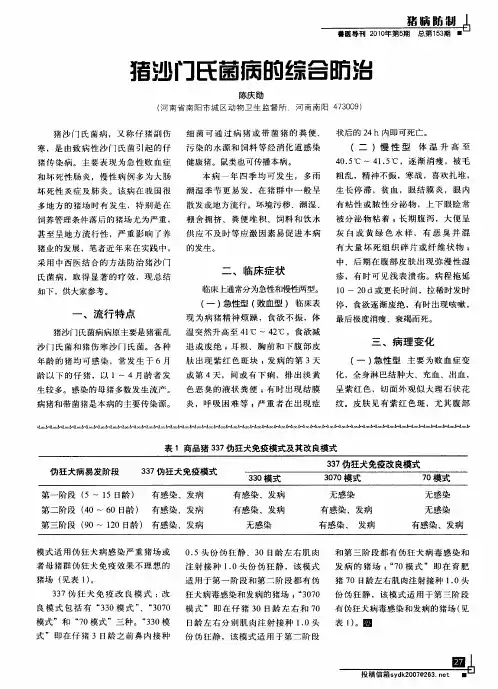

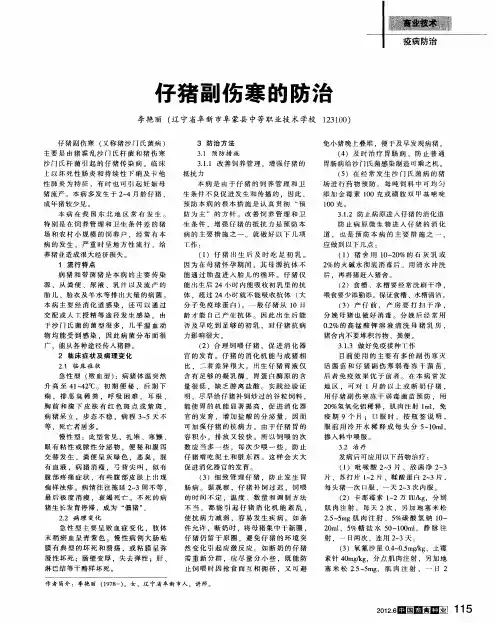

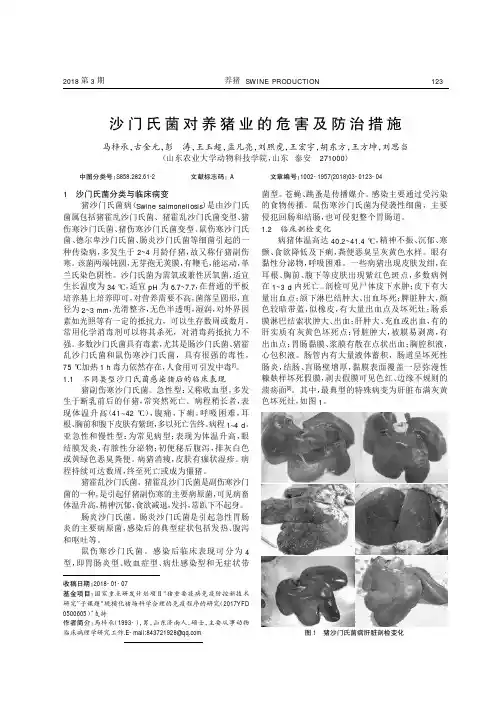

养猪SWINE PRODUCTION2018第3期图1猪沙门氏菌病肝脏剖检变化沙门氏菌对养猪业的危害及防治措施马梓承,古金元,彭涛,王玉超,孟凡亮,刘照虎,王宏宇,胡东方,王方坤,刘思当(山东农业大学动物科技学院,山东泰安271000)中图分类号:S858.282.61+2文献标志码:A文章编号:1002-1957(2018)03-0123-041沙门氏菌分类与临床病变猪沙门氏菌病(Swine salmonellosis )是由沙门氏菌属包括猪霍乱沙门氏菌、猪霍乱沙门氏菌变型、猪伤寒沙门氏菌、猪伤寒沙门氏菌变型、鼠伤寒沙门氏菌、德尔卑沙门氏菌、肠炎沙门氏菌等细菌引起的一种传染病,多发生于2~4月龄仔猪,故又称仔猪副伤寒。

该菌两端钝圆,无芽孢无荚膜,有鞭毛,能运动,革兰氏染色阴性。

沙门氏菌为需氧或兼性厌氧菌,适宜生长温度为34℃,适宜pH 为6.7~7.7,在普通的平板培养基上培养即可,对营养需要不高,菌落呈圆形,直径为2~3mm ,光滑整齐,无色半透明,湿润,对外界因素如光照等有一定的抵抗力,可以生存数周或数月,常用化学消毒剂可以将其杀死,对消毒药抵抗力不强。

多数沙门氏菌具有毒素,尤其是肠沙门氏菌、猪霍乱沙门氏菌和鼠伤寒沙门氏菌,具有很强的毒性,75℃加热1h 毒力依然存在,人食用可引发中毒[1]。

1.1不同类型沙门氏菌感染猪后的临床表现猪副伤寒沙门氏菌。

急性型:又称败血型,多发生于断乳前后的仔猪,常突然死亡。

病程稍长者,表现体温升高(41~42℃),腹痛,下痢,呼吸困难,耳根、胸前和腹下皮肤有紫斑,多以死亡告终。

病程1~4d 。

亚急性和慢性型:为常见病型;表现为体温升高,眼结膜发炎,有脓性分泌物;初便秘后腹泻,排灰白色或黄绿色恶臭粪便。

病猪消瘦,皮肤有痂状湿疹。

病程持续可达数周,终至死亡或成为僵猪。

猪霍乱沙门氏菌。

猪霍乱沙门氏菌是副伤寒沙门菌的一种,是引起仔猪副伤寒的主要病原菌,可见病畜体温升高,精神沉郁,食欲减退,发抖,常趴下不起身。

猪肠炎沙门氏菌病如何治疗肠炎沙门氏菌是引起急性胃肠炎的主要病原菌,感染后的典型症状包括发热、腹泻和呕吐等。

肠炎沙门氏菌属于无宿主特异性而有侵害性的病原菌之一,宿主包括人和各种动物。

该菌不仅能引起家禽发病死亡造成严重的经济损失,而且被污染的家禽产品作为肠炎沙门氏菌的携带者,还严重危害人类健康。

那么,猪肠炎沙门氏菌病如何治疗?肠炎沙门氏菌是引起急性胃肠炎的主要病原菌,感染后的典型症状包括发热、腹泻和呕吐等。

肠炎沙门氏菌属于无宿主特异性而有侵害性的病原菌之一,宿主包括人和各种动物。

该菌不仅能引起家禽发病死亡造成严重的经济损失,而且被污染的家禽产品作为肠炎沙门氏菌的携带者,还严重危害人类健康。

那么,猪肠炎沙门氏菌病如何治疗?猪沙门氏菌病又称副伤寒,是仔猪常见的一种肠道传染病,成年猪很少发生。

临诊上多表现为败血症和肠炎,也可使怀孕的母猪发生流产。

目前认为引起猪副伤寒的主要是猪霍乱沙门氏菌及其变种猪伤寒沙门氏菌、鼠伤寒沙门氏菌及其哥本哈根变种、肠炎沙门氏菌等。

在这里,我们主要谈下猪肠炎沙门氏菌病的治疗。

猪肠炎沙门氏菌病症状有哪些?猪沙门氏菌病在临诊上分为急性、亚急性和慢性型。

急性型即败血型,病猪体温突然升高,不食,后期呼吸困难、下痢,耳根、胸前和腹下皮肤有紫红色斑点,病程2~4天,病死率很高。

临床多见亚急性型和慢性型。

病猪体温升高、寒颤,眼睛有黏性或脓性分泌物,少数角膜混浊甚至溃疡。

病猪食欲不振,起初便秘后下痢,粪便呈淡黄色或灰绿色,恶臭。

部分病猪皮肤出现弥漫性湿疹和浅表溃疡。

猪肠炎沙门氏菌病如何治疗?对于确诊的病猪应及时隔离治疗。

治疗可选用氟甲砜霉素、土霉素、新霉素、氟哌酸、强力霉素、盐酸环丙沙星等药物,应结合药敏试验选择致病菌敏感的药物。

此病要以预防为主,除一般的综合性防疫外,实施猪群保健计划,提前进行疫苗接种可以有效地预防沙门氏菌病的发生。

疫苗也应根据猪群状况科学合理地选择。

猪沙门氏菌病猪副伤寒(又称猪沙门氏菌病)是由沙门氏菌属细菌引起仔猪的一种传染病。

急性者以败血症,慢性者以坏死性肠炎,有时以卡他性或于酪性肺炎为特征。

1病原学病原主要是猪霍乱沙门氏菌和猪伤寒沙门氏菌。

鼠伤寒沙门氏菌、德尔俾沙门氏菌和肠炎沙门氏菌等也常引起本病。

沙门氏菌为革兰氏染色阴性、两端钝圆、卵圆形小杆菌,不形成芽胞,有鞭毛,能运动。

本菌对干燥、腐败、日光等环境因素有较强的抵抗力,在水中能存活2~3周,在粪便中能存活1~2个月,在冰冻的土壤中可存活过冬,在潮湿温暖处虽只能存活4~6周,但在干燥处则可保持8~20周的活力。

该菌对热的抵抗力不强,60℃15分钟即可被杀灭。

对各种化学消毒剂的抵抗力也不强,常规消毒药及其常用浓度均能达到消毒的目的。

2流行病学病猪和带菌猪是主要传染源,可从粪、尿、乳汁以及流产的胎儿、胎衣和羊水排菌。

本病主要经消化道感染。

交配或人工授精也可感染。

在子宫内也可能感染。

另据报道,健康畜带菌(特别是鼠伤寒沙门氏菌)相当普遍,当受外界不良因素影响以及动物抵抗力下降时,常导致内源性感染。

本病主要侵害6月龄以下仔猪,尤以1~4月龄仔猪多发。

6月龄以上仔猪很少发病。

本病一年四季均可发生,但阴雨潮湿季节多发。

3临床症状本病潜伏期为数天,或长达数月,与猪体抵抗力及细菌的数量、毒力有关。

临床上分急性、亚急性和慢性三型。

急性型:又称败血型,多发生于断乳前后的仔猪,常突然死亡。

病程稍长者,表现体温升高(41~42℃),腹痛,下痢,呼吸困难,耳根、胸前和腹下皮肤有紫斑,多以死亡告终。

病程1~4天。

亚急性和慢性型:为常见病型。

表现体温升高,眼结膜发炎,有脓性分泌物。

初便秘后腹泻,排灰白色或黄绿色恶臭粪便。

病猪消瘦,皮肤有痂状湿疹。

病程持续可达数周,终至死亡或成为僵猪。

4病理变化急性型:急性型以败血症变化为特征。

尸体膘度正常,耳、腹、胁等部皮肤有时可见淤血或出血,并有黄疸。

全身浆膜、(喉头、膀胱等)黏膜有出血斑。

浅谈猪沙门氏菌病中图分类号:s8 文献标识码:a 文章编号:1007-0745(2013)06-0536-01猪沙门氏菌病又称副伤寒,是仔猪常见的一种肠道传染病,成年猪很少发生。

临诊上多表现为败血症和肠炎,也可使怀孕的母猪发生流产。

目前认为引起猪副伤寒的主要是猪霍乱沙门氏菌及其变种猪伤寒沙门氏菌、鼠伤寒沙门氏菌及其哥本哈根变种、肠炎沙门氏菌等。

猪霍乱沙门氏菌(sajmoneeachoieraesuis)是导致2~4月龄仔猪副伤寒的主要病原,感染猪后引起急性败血症、慢性坏死性肠炎、顽固性下痢等典型症状。

该菌常引起断奶仔猪大批发病,如果伴发或继发感染其他病原时死亡率较高。

及时的诊断、治疗及采取科学合理的预防控制措施可防止或减少该病造成的损失。

1 沙门氏菌病的诊断沙门氏菌病的诊断一般根据流行病学、临诊症状和病理变化作出初步诊断,然后取病猪的血液、内脏器官、粪便等做沙门氏菌的分离鉴定和其他实验室诊断。

1.1 临床诊断猪沙门氏菌病在临诊上分为急性、亚急性和慢性型。

急性型即败血型,病猪体温突然升高,不食,后期呼吸困难、下痢,耳根、胸前和腹下皮肤有紫红色斑点,病程2~4 d,病死率很高。

临床多见亚急性型和慢性型。

病猪体温升高、寒颤,眼睛有黏性或脓性分泌物,少数角膜混浊甚至溃疡。

病猪食欲不振,起初便秘后下痢,粪便呈淡黄色或灰绿色,恶臭。

部分病猪皮肤出现弥漫性湿疹和浅表溃疡。

1.2 病理诊断急性病猪主要为败血症的病理变化,睥肿大,颜色暗中带蓝,坚硬如橡皮,切面呈蓝红色,脾髓质不软化。

淋巴结和肝肾不同程度肿大,充血和出血。

有时肝实质有极细小的黄灰色坏死小点。

全身黏膜、浆膜有不同程度的出血斑点,胃肠黏膜可见急性卡他性炎症。

亚急性型和慢性型的特征性病变为坏死性肠炎,盲肠、结肠肠壁增厚,黏膜上覆盖有一层弥漫性坏死性如腐乳状物质,剥开可见底部红色,边缘不规则的溃疡面。

肠系膜淋巴结索状肿胀,部分变成干酪样。

40 猪业科学swine industry science 2009年第l2期脾稍肿大,肝有时可见黄灰色坏死小点。

猪沙门氏菌病的流行特点、临床症状及防治方法-养猪技术1流行病学传染源:病猪和带菌猪是该病的主要传染源,病菌往往经由尿液、粪便、乳汁及流产的胎儿、羊水和胎衣排到体外。

易感类群:任何年龄和体重、大小的畜禽都能够感染该病,其中幼龄畜禽更容易发生感染。

猪群中,通常是6月龄以下的仔猪容易发生该病,尤其是2~4个月龄最容易感染。

传播途径:该病主要经由消化道以及交配等方式进行传播,即健康猪只可由于食入污染有病菌的饮水和饲料而通过消化道发生感染,也可与病猪进行交配,或者人工授精过程中使用患病种公猪的精液,从而发生感染。

另外,也可能发生子宫内感染。

此外,鼠类也能够携带病菌而传播该病。

流行特点:该病全年任何季节都能够发生,通常呈散发性或者流行性,猪只一般在潮湿多雨的季节较容易发病。

多数情况下,外观健康的猪只也能够携带病菌,一般在淋巴组织、消化道以及胆囊内存在病菌,如果受到外界不良因素刺激而导致机体抵抗力减弱时,就会使病菌大量繁殖而发生内源性感染。

例如,环境过于潮湿、严重污染,饲养密度过大,饲料中缺乏B族维生素,供水不足,长途运输过程中天气恶劣、机体饥饿和疲劳,发生寄生虫病,手术、分娩以及断奶过早等,都能够成为该病的诱发因素。

2.临床症状败血型:主要是4月龄以内的仔猪容易发生,而大约6月龄的猪只由于已经建立完善的免疫系统,即使感染也基本不会出现发病,但能够在较长时间内携带本菌。

病猪主要表现出现不安,食欲减退,出现昏睡,体温明显升高,达到40. 5~41.6℃,还可能伴有轻微呼出性呼吸困难以及浅湿性咳嗽,并存在显著的黄疸。

病程持续稍长的病猪,能够表现出呼吸困难、腹泻以及腹痛,大部分发生死亡。

病程一般持续1~4天,开始出现发病时有猪只拒绝活动,往往在猪栏的角落内蜷缩,甚至发生死亡,通常不会L现腹泻。

发病第三天或者第四天,病猪排出水样的黄色粪便。

结肠炎型:是该病最常见类型,主要特征是发生腹泻。

发病初期,病猪排出水样的黄色粪便,不会混杂黏液或者血液。

猪回肠炎的流行病学临床症状和防治措施

猪回肠炎是由沙门氏菌引起的一种流行性传染病,主要发生在猪群中。

本文将介绍猪回肠炎的流行病学、临床症状及防治措施。

流行病学

猪回肠炎主要通过食用被感染的猪肉或蛋白质饲料等途径传播。

此外,猪与人类、其他动物的接触也可以传染该病。

该病主要在春季和夏季流行,高发地区多在湿润气候、温度适宜的地区。

猪群中的年龄越小、营养状况越差的猪感染的概率越大。

临床症状

猪回肠炎的临床症状主要表现为腹泻、呕吐、食欲不振和发热等症状。

腹泻通常是水样或油样,带有泡沫和异味。

呕吐多为粪臭味或腐臭味,食欲不振会导致猪体重下降。

发热常常与其他症状同时出现。

在严重病例中,猪可能会产生黏液水泡和肝、脾、淋巴结肿大等症状。

防治措施

为了预防和控制猪回肠炎,可以采取以下措施:

1、加强生猪养殖管理,保证饲养环境卫生,在圈舍、设备及饮水系统等方面加强消毒。

2、科学合理地配制饲料,保证营养均衡,不要使用污染的饲料。

同时,注意不要过度喂食,以避免营养过剩,造成肠道不适。

3、对感染病猪进行及时隔离,对接触了病猪的人员、设备和车辆等及时消毒。

4、兽医能够对猪回肠炎进行有效的治疗,使用广谱抗生素,及时控制病情。

总之,预防猪回肠炎是养猪业的一道重要课题,只有在科学的管理下,才能降低病害的发生,保证养猪业的健康发展。

育肥猪沙门氏菌病的流行与防治猪沙门氏菌病,又名仔猪副伤寒,是由致病性沙门氏菌引起的仔猪传染病。

临诊上急性型表现为败血症,慢性型在大肠发生弥漫性纤维素性坏死性肠炎和慢性腹泻。

1.病原:猪沙门氏菌病病原主要是猪霍乱沙门氏菌和猪伤寒沙门氏菌。

鼠伤寒沙门氏菌、德尔培沙门氏菌和肠炎沙门氏菌等也可引起本病。

猪霍乱沙门氏菌、肠炎沙门氏菌和鼠伤寒沙门氏菌具有产生毒素的能力。

毒素有耐热能力,75℃经1小时仍有毒力。

细菌对干燥、腐败、日光等因素具有一定的抵抗力,在外界条件下可以生存数周或数月。

对于化学消毒剂的抵抗力不强,一般常用消毒剂和消毒方法均能达到消毒目的。

2.流行病学:各种年龄的猪均可感染,但小猪较成年者易感。

本病常发生于6月龄以下的仔猪,以1~4月龄者发生较多。

感染的母猪多数发生流产。

病猪和带菌猪是本病的主要传染源。

本病一年四季均可发生。

猪在多雨潮湿季节发病较多。

本病在猪群内发生后,一般呈散发性或地方流行性。

饲养管理较好而又无不良因素刺激的猪群,很少发病,即使发病,亦多呈散发性;反之,则疾病常成为地方流行性。

环境污秽、潮湿,棚舍拥挤,粪便堆积;饲料和饮水供应不良;长途运输中气候恶劣、疲劳和饥饿、内寄生虫和病毒感染;分娩、手术;母畜缺奶;新引进家畜未实行隔离检疫等可促进本病的发生。

3.防治:预防本病应加强饲养管理,消除发病诱因,保持饲料和饮水的清洁、卫生。

采用添加抗生素的饲料添加剂,不仅有预防作用,还可促进畜禽的生长发育,但应注意地区抗药菌株的出现,如发现对某种药物产生抗药性时,应改用药。

目前国内已研制出用于猪的副伤寒疫苗,必要时可选择使用。

本病的治疗,可选用经药敏试验有效的抗生素,如土霉素等,并辅以对症治疗。

磺胺类(磺胺嘧啶和磺胺二甲基嘧啶)药物色有疗效,可根据具体情况选择使用。