团簇质谱介绍

- 格式:pptx

- 大小:583.00 KB

- 文档页数:11

团簇和纳米体系物理发展团簇和纳米体系是20世纪末发展起来的崭新领域,它所研究的对象是既不同于原子、分子,又不同于宏观物体的中间体系,尺度范围大约在0.1-100nm,这是人们过去从未进行研究的新领域,是人们认识物质世界的新层次。

它的丰富物理内涵,对物理学提出了新的挑战,也是当前物理学与其它学科交叉最富有活力的热点领域。

团簇简介原子和分子团簇,简称团簇(Cluster)或微团簇(microclusters),是几个乃至上千个原子、分子或离子通过物理或化学结合力组成相对稳定的微观和亚微观聚集体,其物理和化学性质随所包含的原子数目而变化。

团簇的空间尺度是几个至几百个纳米的范围,用分子描述显得太大,用小块固体描述又显得太小,许多性质既不同于单个原子分子,又不同于固体或液体,也不能用两者性质作简单线性外延和内插得到。

因此,人们把团簇看作是介于原子分子和宏观固体之间物质结构的新层次,有人称之为物质的“第五态”。

正因为如此,团簇可作为各种物质由原子分子向大块物质转变过程中的特殊物相,或者说它代表了凝聚态物质的初始状态,团簇的研究有助于我们认识大块凝聚物质的某些性质和规律。

团簇科学是研究团簇的原子组态和电子结构、物理和化学性质及其向大块物质演化过程中与尺寸的关联,团簇同外界环境的相互作用规律等。

团簇科学处于多学科交叉的范畴。

从原子分子物理、凝聚态物理、量子化学、表面科学、材料科学甚至核物理学引入的概念和方法交织在一起,构成当前团簇究的中心议题,并逐渐发展成一门介于原子分子物理和固体物理之间的新型学科。

团簇研究的基本问题是:弄清团簇如何由原子、分子一步步发展而成,以及随着这种发展、团簇的性质将如何变化,当尺寸多大时,团簇发展成宏观固体人们知道,由若干原子构成的分子,可在气相、液相和固相中稳定的单元存在,而团簇作为原子聚集体往往产生于非平衡条件,很难在平衡的气相中产生。

当团簇尺寸较小时,每增加一个原子,团簇的结构发生变化,即所谓重构。

![一种气体团簇离子束质谱的测量方法和装置[发明专利]](https://uimg.taocdn.com/09e90fefe87101f69f319590.webp)

专利名称:一种气体团簇离子束质谱的测量方法和装置专利类型:发明专利

发明人:付德君,瓦西里·帕里诺维奇,曾晓梅

申请号:CN201710872061.0

申请日:20170925

公开号:CN107677723A

公开日:

20180209

专利内容由知识产权出版社提供

摘要:本发明提供了一种气体团簇离子束质谱的测量方法,将团簇离子通过静电电容器形成离子束脉冲,将离子束脉冲喷射至与场效应晶体管(FET)源跟随器连接的法拉第杯,利用示波器测量离子束脉冲中不同质量的团簇离子各自产生的信号,利用TOF质谱分析法获得团簇离子的TOF质谱。

本发明同时提供了一种基于所述测量方法的气体团簇离子束质谱的测量装置,包括用于接收离子束脉冲的法拉第杯、与法拉第杯连接的场效应晶体管源跟随器和示波器。

本发明通过使用场效应晶体管作为源跟随器,以及场效应晶体管和法拉第杯直接相连的特殊设计来减少探测器的时间常数,从而有效提高探测器响应灵敏度,进而提高质谱分辨率,获得完美的离子束质谱。

申请人:付德君

地址:443500 湖北省宜昌市长阳创新产业园88号

国籍:CN

代理机构:武汉华旭知识产权事务所

代理人:邱琳

更多信息请下载全文后查看。

团簇谱学精密测量与结构调控团簇谱学是一门研究团簇分子的性质和结构的学科,通过精密测量和结构调控的方法,可以揭示团簇分子的奇特性质和潜在应用。

本文将介绍团簇谱学的基本原理、精密测量技术和结构调控方法,并探讨其在材料科学和能源领域的应用前景。

一、团簇谱学基本原理团簇分子是由少数几个至数十个原子组成的超分子结构,其电子结构和性质与单个原子或者宏观物体有所不同。

团簇谱学通过测量团簇分子在不同波长下的吸收和发射光谱,可以获得关于其电子能级、离域电子结构和反应动力学等信息。

二、精密测量技术1.质谱法质谱法是一种常用的团簇分子测量方法,它通过电离和质量分析的方法,可以确定团簇分子的质量和组成。

利用高分辨质谱仪,可以获得团簇分子的质量分布信息,进而对其结构和几何构型进行推断。

2.光电离法光电离法是一种基于团簇分子在光照射下发生电离的现象进行测量的方法。

通过测量光电离谱,可以得到团簇分子的电子能级和解离动力学等信息。

此外,光电离法还可以通过改变入射光的波长和强度,实现对团簇分子结构的调控。

3.超快光谱法超快光学技术是一种基于飞秒和皮秒激光脉冲的测量方法,通过研究团簇分子在超快时间尺度上的光吸收和光发射过程,可以揭示团簇分子的动态行为和能量转移机制等信息。

超快光谱法在研究团簇分子的结构和激发态动力学方面具有独特的优势。

三、结构调控方法1.表面修饰通过在团簇表面引入特定的修饰基团或者金属基团,可以改变团簇的电子结构和反应活性。

表面修饰方法可以通过溶液反应、气相反应和固相反应等途径进行,是团簇结构调控的重要手段之一。

2.簇束化学方法簇束化学方法是一种利用簇束技术对团簇进行选择性分离和控制的方法。

通过合理设计稀释气体、簇束源和收集方法等参数,可以实现对团簇的尺寸、组成和结构的调控。

簇束化学方法为研究团簇的精确结构和反应性质提供了有效手段。

3.团簇合成方法团簇合成方法是一种通过控制反应条件和反应物之间的相对量来合成特定结构和组成的团簇的方法。

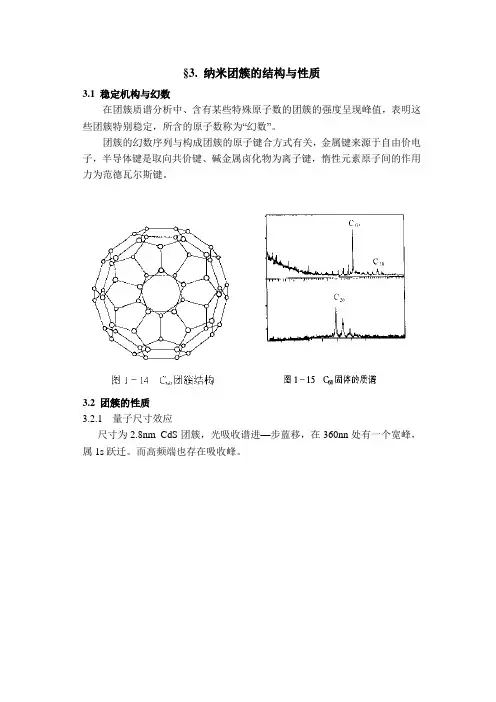

§3. 纳米团簇的结构与性质

3.1 稳定机构与幻数

在团簇质谱分析中、含有某些特殊原子数的团簇的强度呈现峰值,表明这些团簇特别稳定,所含的原子数称为“幻数”。

团簇的幻数序列与构成团簇的原子键合方式有关,金属键来源于自由价电子,半导体键是取向共价键、碱金属卤化物为离子键,惰性元素原子间的作用力为范德瓦尔斯键。

3.2 团簇的性质

3.2.1 量子尺寸效应

尺寸为2.8nm CdS团簇,光吸收谱进—步蓝移,在360nn处有一个宽峰,属1s跃迁。

而高频端也存在吸收峰。

实验表明纳米尺寸的半导体团簇具有可贵的光学性质,即分立的能级跃迂,并与团簇尺寸和形状密切有关。

3.2.2 电子性质

(1)下图给出了钾团簇电离势随n的变化”,可以看出直至n接近100,电离势具有与团族幻数相对应的峰值,在某一壳层连续填充的过程中,电离势近似一常数,但在每一个壳层填满时,电离势发生突变。

(2)带负电铜簇Cu-(n=1-410)进行紫外光电子谱实验,通过观察光电子发射可以直接估计出相应中性团族的电子亲和势。

下图是有各种原子数的铜团簇Cu n-的光电子谱。

3.2.3光学性质

金属团簇对光的响应具有和单个原于及大块固体均不相向的特征。

下图示出尺寸分别为2nm,14nm和20nm铜闭簇嵌埋于氟化理基体中的光

吸收谱,下表给出了实验结果。

随着团簇尺寸增加.峰位红移.峰展宽。

稀有气体小团簇研究【摘要】原子团簇是几个至上千个原子组成的相对稳定的聚集体,其性质与单个原子、分子和大块固体均不相同,例如幻数和壳层结构、热力学效应等,正为物理、化学和材料科学共同关注。

介绍形成团簇的实验质谱技术,结合Monte Carto方法模拟部分LJ团簇的结构,分析稀有气体团簇幻数规律和特性。

【关键词】团簇;幻数;质谱;Monte Carlo;比热容;键长均方根;结合能Small Rare-gas Clusters【Abstract】Atomic clusters are the aggregates of atoms in the size range from a few to thousands of the components. Their properties are neither like those for individual atoms nor the corresponding bulk, for instance, magic numbers and shell structures, thermodynamics effect, etc. They have brought great attentions among the scientists from physics, chemistry and materials science. In this article, we introduced cluster generation by mass spectrometer, then according to Monte Carlo methods, the structures of some Lennard-Jones(LJ) clusters was simulated, and many magic number properties of rare-gas clusters obtained from simulation studies, such as heat capacities, binding energies, root-mean-square (rms) bond length fluctuations and also show very irregular.【Key words】Cluster; Magic number; Mass spectrum; Monte Carlo; Heat capacities; Rms bond length; Binding energy0引言团簇广泛存在和应用于自然界和人类实践活动中,如催化、燃烧、晶体生长、成核和凝固、临界现象、相变、熔胶、照相、薄膜形成和溅射、纳米材料研究、多层复合材料、超细纤维材料等[1]。

金属纳米团簇综述一、金属纳米团簇团簇,也称超细小簇。

团簇是由几个乃至上千个原子、分子或离子通过物理或化学结合力组成的相对稳定的微观或亚微观聚集体,其物理和化学性质随所含的原子数目而变化。

团簇的空间尺度是几埃至几百埃的范围,用无机分子来描述显得太小,用小块固体描述又显得太大,许多性质既不同于单个原子分子,又不同于固体和液体,也不能用两者性质的简单线性外延或内插得到。

因此,人们把团簇看成是介于原子、分子与宏观固体物质之间的物质结构的新层次,是各种物质由原子分子向大块物质转变的过渡状态。

而金属纳米团簇是团簇的一种,其一般由少则数个、多则上百个原子组成,其尺寸与电子费米波长相当,并且因为其超小尺寸、冷光性、耐光性和生物相容性的特点,近年来成为纳米材料的明星成员。

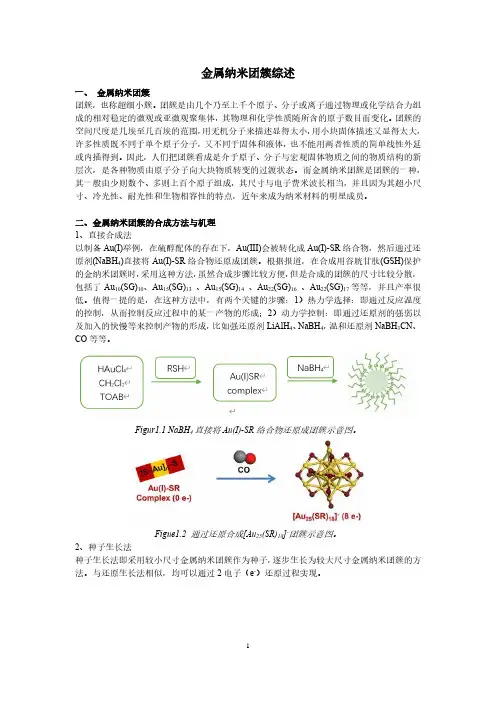

二、金属纳米团簇的合成方法与机理1、直接合成法以制备Au(I)举例,在硫醇配体的存在下,Au(III)会被转化成Au(I)-SR络合物,然后通过还原剂(NaBH4)直接将Au(I)-SR络合物还原成团簇。

根据报道,在合成用谷胱甘肽(GSH)保护的金纳米团簇时,采用这种方法,虽然合成步骤比较方便,但是合成的团簇的尺寸比较分散,包括了Au10(SG)10、Au15(SG)13、Au15(SG)14、Au22(SG)16、Au22(SG)17等等,并且产率很低。

值得一提的是,在这种方法中,有两个关键的步骤:1)热力学选择:即通过反应温度的控制,从而控制反应过程中的某一产物的形成;2)动力学控制:即通过还原剂的强弱以及加入的快慢等来控制产物的形成,比如强还原剂LiAlH4、NaBH4,温和还原剂NaBH3CN、CO等等。

Figur1.1 NaBH4直接将Au(I)-SR络合物还原成团簇示意图。

Figue1.2 通过还原合成[Au25(SR)18]-团簇示意图。

2、种子生长法种子生长法即采用较小尺寸金属纳米团簇作为种子,逐步生长为较大尺寸金属纳米团簇的方法。

质谱介绍及质谱图的解析质谱用于定量分析,其选择性、精度和准确度较高。

化合物通过直接进样或利用气相色谱和液相色谱分离纯化后再导入质谱。

质谱定量分析用外标法或内标法,后者精度高于前者。

定量分析中的内标可选用类似结构物质或同位素物质。

前者成本低,但精度和准确度以使用同位素物质为高。

使用同位素物质为内标时,要求在进样、分离和离子化过程中不会丢失同位素物质。

在使用FAB质谱和LC/MS(热喷雾和电喷雾)进行定量分析时,一般都需要用稳定的同位素内标。

分析物和内标离子的相对丰度采用选择离子监测(只监测分析物和内标的特定离子)的方式测定。

选择离子监测相对全范围扫描而言,由于离子流积分时间长而增加了选择性和灵敏度。

利用分析物和内标的色谱峰面积或峰高比得出校正曲线,然后计算样品中分析物的色谱峰面积或它的量。

解析未知样的质谱图,大致按以下程序进行。

(一)解析分子离子区标出各峰的质荷比数,尤其注意高质荷比区的峰。

(1)(2)识别分子离子峰。

首先在高质荷比区假定分子离子峰,判断该假定分子离子峰与相邻碎片离子峰关系是否合理,然后判断其是否符合氮律。

若二者均相符,可认为是分子离子峰。

(3)分析同位素峰簇的相对强度比及峰与峰间的Dm值,判断化合物是否含有CI、Br、S、Si等元素及F、P、I等无同位素的元素。

(4)推导分子式,计算不饱和度。

由高分辨质谱仪测得的精确分子量或由同位素峰簇的相对强度计算分子式。

若二者均难以实现时,则由分子离子峰丢失的碎片及主要碎片离子推导,或与其它方法配合。

(5)由分子离子峰的相对强度了解分子结构的信息。

分子离子峰的相对强度由分子的结构所决定,结构稳定性大,相对强度就大。

对于分子量约200的化合物,若分子离子峰为基峰或强蜂,谱图中碎片离子较少、表明该化合物是高稳定性分子,可能为芳烃或稠环化合物。

例如:萘分子离子峰m/z 128为基峰,蒽醌分子离子峰m/z 208也是基峰。

分子离子峰弱或不出现,化合物可能为多支链烃类、醇类、酸类等。

1定义团簇是由几个乃至上千个原子、分子或离子通过物理或化学结合力组成的相对稳定的微观或亚微观聚集体,其物理和化学性质随所含原子数目而变化。

第五态团簇的许多性质既不同于单个原子(分子),也不同于宏观固体或液体,也不是两者性质通过简单的线性外延或内插得到,因此,有人把团簇看作是介于微观原子分子与宏观固体之间而存在的物质结构新层次,是各种物质由原子分子向大块物质转变的过渡状态,代表了凝聚态物质的初始状态,称之为物质的第五态。

2分类根据团簇中原子键合的类型和强度,可将团簇大致分为:范德瓦尔斯团簇、氢键团簇、离子键团簇、共价键团簇和金属键团簇。

根据团簇的结构和性质随尺寸变化趋势的不同,可大致分为小团簇(2<N≤20)、中等团簇(20<N≤500)和大团簇(500<N≤107),其尺寸范围为0.1nm<2R<100nm(R 为团簇半径)根据团簇中元素的组分可分为单质团簇和混合/掺杂团簇。

团簇从形态上还可分为气相中独立存在的自由团簇、沉积于载体表面的支撑团簇和镶嵌于其他材料内部的嵌埋团簇等三种类型,其中自由团簇是研究其他两种团簇的基础。

3Kubo 理论1)(Kubo公式):δ=(4/3)(EF/N) ∝V-1δ, 相临电子能级间距;N,粒子内总导电电子数;EF ,费米能级;V,粒子体积当粒子为球形时,δ∝1/d3金属能级的不连续和半导体能级间隙变宽3尺寸效应因为团簇的尺寸很小,所以晶体的周期性边界条件被破坏。

他的一个表现就是随团簇原子数目的增加,团簇的一些性质并不是呈单调的变化趋势。

对于尺寸较小的团簇,每增加一个原子,团簇的结构都可能会发生重构,其他一些性质,比如电子亲和能、电离能、结合能、反应活性等,也可能会或变大、或变小,甚至奇偶振荡。

对于半导体材料,随着尺寸的减小,能隙也将变大。

这被称为团簇的量子尺寸效应库仑阻塞Ec=e2/2c充入一个电子所需的能量称库伦堵塞能,这种小体系中单电子输运行为称为库伦阻塞效应5表面效应:团簇具有很高的比表面积,当原子数目较大时,采用液滴模型,表面原子与体原子的数目比为F=(n s)/n=4/(n1/3)随着粒径减小,表面原子数迅速增加.这是由于粒径小,表面积急剧变大所致.粒径为10 nm时,比表面积为90m2/g,粒径为5 nm时,比表面积为180m2/g,粒径下降2nm,比表面积猛增到450m2/g.这样高的比表面,使处于表面的原子数越来越多,同时,表面能迅速增加.由于表面原-子数增多,原子配位不足及高的表面能,使这些表面原子具有高的活性,极不稳定,很容易与其他原子结合.例如金属的纳米粒子在空气中会燃烧,无机的纳米粒子暴露在空气中会吸附气体,并与气体进行反应6团簇应用团簇具有极大的表体比,催化活性好。

团簇同位素是由多个原子核聚变产生的同位素。

它们相对稀有且不稳定,可以通过多种方法生产,包括恒星中的聚变反应和实验室中的核反应。

团簇同位素背后的基本原理是,它们是在两个或多个原子核融合在一起形成更大的原子核时形成的。

这个过程称为核聚变,它涉及两个或多个原子核合并形成一个更稳定的原子核。

核聚变是一个复杂的过程,需要大量的能量来克服原子核之间的库仑势垒。

团簇同位素非常不稳定,半衰期相对较短。

它们的生产量很小,通常使用专用仪器进行检测,例如对电离辐射敏感的质谱仪或检测器。

在地质学领域,团簇同位素已被用于研究地球和其他行星体的化学演化。

它们可以提供有关早期太阳系存在的条件的信息,例如温度和压力,它们可以帮助科学家了解导致太阳系形成的过程。

团簇同位素也被用于研究岩石和矿物的地球化学,因为它们可以提供有关地壳内随时间发生的化学反应的信息。

它们还可以用来研究元素的起源和导致元素周期表形成的过程。

值得注意的是,团簇同位素相对稀有且产量小,因此在地质学中并不常用。

然而,它们可以提供有关地球和其他行星体化学演化的宝贵信息,是地球化学研究的重要工具。

同样值得注意的是,簇同位素的产生方式多种多样。

在自然界中,它们可以通过超新星或新星等恒星的聚变反应产生。

在实验室中,它们可以通过核反应产生,例如用高能粒子或离子轰击目标材料。

有几种方法可用于研究团簇同位素,包括质谱法、放射性衰变和核反应。

质谱法是一种用于测量原子或分子的质量和丰度的技术,通常用于研究团簇同位素。

放射性衰变是不稳定的原子核衰变或分解成更稳定形式的过程,可用于研究团簇同位素的性质。

核反应涉及通过释放或吸收能量将一个原子核转变为另一个原子核,它们可用于生产或研究簇同位素。

总的来说,簇同位素是各个领域的重要工具,它们对我们理解物质的化学和物理特性做出了重大贡献。

它们是一个活跃的研究领域,科学家们继续研究它们的特性和在各个领域的潜在应用。

七、团簇及纳米材料12由几个乃至上千个原子、分子或离子通过物理或化学结合力组成的相对稳定的微观或亚微观聚集体。

1.1 团簇的定义1.团簇3团簇的空间尺度是几埃至几百埃的范围,其物理和化学性质随所含的原子数目而变化。

它们的性质既与单个原子或分子不同,也跟凝聚态物质不同,也不能用两者性质的简单线性外延或内插得到。

它是一种新形态,有的研究者称之为“物质第五态”。

除了形成中性团簇外,还可形成带正、负电荷的团簇离子。

任何元素都可以形成团簇和团簇离子。

1.1 团簇的定义1.团簇4团簇是在非平衡条件下产生的,其形状多种多样,巳知有线状、层状、管状、洋葱状、骨架状、球状等。

绝大多数原子团簇的结构不清楚。

团簇的结构通常是通过理论计算得到的,还不能用实验方法直接测定。

1.3 团簇的结构1.团簇5团簇是由原子数逐步增加而发展起来的。

像原子核中存在幻数一样,团簇结构中也存在幻数。

当团簇中的原子或分子数 n 等于某些特定数字时,团簇的结构最为稳定,这些特定数字称为幻数。

不同物质具有不同的幻数值和结构。

1.团簇1.3 团簇的结构55Xe 团簇的质谱6铅团簇的质谱实验发现团簇粒子Pb 7、Pb 10最稳定,这里n=7、10就是幻数。

这时团簇粒子的能量最低,从而幻数团簇最稳定。

近十多年发现的碳原子团簇,其幻数为3,11,15,19,60,70。

这时团簇粒子的能量最低,从而幻数团簇最稳定。

1.团簇1.3 团簇的结构7 原子的排列方式(原子的位置因素)和电子状态决定团簇的结构及其稳定性。

1.团簇1.3 团簇的结构81.团簇当前能大量制备并分离的团簇是C60(富勒烯)。

3.纳米材料的纳米效应与性能量子尺寸效应小尺寸效应表面效应宏观量子隧道效应910 对于介于原子、分子与大块固体之间的超微颗粒而言,大块材料中的连续的能带分裂为分立的能级,能级间的距离随颗粒尺寸减小而增大。

当粒子尺寸下降到某一值时,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级;半导体纳米微粒的最高占据分子轨道(HOMO )和最低未占据分子轨道能级(LUMO )之间的能隙急剧变宽,这些现象称为量子尺寸效应。

团簇质谱是一种质谱技术,它可以用来研究团簇的组成、形态和相互作用。

在团簇质谱的测量过程中,会产生大量的数据,这些数据可以用来研究团簇的统计规律。

一般来说,团簇质谱的统计规律可以分为两类:

以质量为基础的统计规律:

团簇质量分布:团簇质谱测量中产生的团簇质量数据可以统计出团簇质量的分布情况,这个分布情况可以告诉我们团簇中各种质量的团簇所占的比例。

团簇质量谱线:团簇质谱测量中产生的团簇质量数据还可以绘制出团簇质量谱线,这个谱线可以描述团簇质量随时间的变化情况。

以簇内粒子数为基础的统计规律:

团簇粒子数分布:团簇质谱测量中产生的团簇粒子数数据可以统计出团簇粒子数的分布情况,这个分布情况可以告诉我们团簇中各种粒子数的团簇所占的比例。

团簇粒子数谱线:团簇质谱测量中产生的团簇粒子数谱线可以描述团簇粒子数随时间的变化情况。

这些统计规律可以帮助我们了解团簇的组成、形态和相互作用,为团簇相关的研究提供便利。

团簇催化剂综述

团簇催化剂是由多个金属原子或簇团组合成的一类催化剂,通常是由

几个金属原子通过配位键或直接键结合在一起形成的。

团簇催化剂在许多

领域都有广泛应用,如有机合成、生物学、能源领域等。

团簇催化剂具有较高的催化活性和选择性,能够有效地催化分子转化

反应,同时避免催化剂过度烧结等问题。

与传统的单原子催化剂相比,团

簇催化剂具有更为丰富的电子结构和表面反应位点,因而具有更高的催化

活性和选择性。

目前,团簇催化剂的研究重点主要集中在催化剂的合成及其性能表征、催化反应机理的解析、催化性能的调控等方面。

其中,团簇催化剂合成方

法包括化学合成、物理气相沉积、电化学合成等多种方式。

表征方法包括

X射线衍射、透射电镜、质谱等技术,可以对催化剂的形态、结构、成分

等进行分析。

调控催化性能的策略包括微观结构调控、表面修饰、载体改

性等方法。

综上所述,团簇催化剂是一类具有广泛潜力的高效催化剂,未来研究

应该注重从理论和实验两方面入手,深入探索其性能表现、催化机理及其

应用前景,为相关领域的创新发展提供更为有力的支撑。

关于非晶的知识点总结固体润滑能让汽车节油15%?“6·5”世界环境日之际,记者应邀参加了一个体验活动,一天之内驱车两次,绕北京六环跑一圈195公里,不同的是,下午出发前,给汽车添加了由山东高青县万众科技有限公司与北京航空航天大学共同研发的“原子自组装纳米球固体润滑剂”。

记者驾驶的东风雪铁龙赛纳2.0,在匀速行驶的状态下,上午195公里耗油10.8升;下午的数据为9.17升,节油15%。

节油15%也是参加测试的20辆车的平均水平,通过对参加测试车辆的现场测试、经山东省高青县公证处公证,车辆行驶全程195公里,平均节油率为15.5%,平均减排率为48.84%。

原子纳米球固体润滑剂其核心技术是北京航空航天大学材料科学与工程学院院长、中科院院士张涛教授团队研发的“非晶”技术。

此项研究被美国科学家称为是继钢铁、晶体之后的又一次材料革命。

原子纳米球固体润滑剂是“非晶”技术首次产业化应用。

山东高青县万众科技有限公司由退伍军人宫志利创建。

他说:“我在部队期间,每天都与汽车打交道,大量的燃料耗费使我萌生了开发节油产品的愿望。

退伍后,我成立了山东万众科技有限公司,致力于节能技术开发。

”2009年6月7日,原子自组装纳米球固体润滑剂顺利通过了专家组验收:这个技术选取的添加剂为二十面体原子团簇结构的铝基合金成分,具有高硬度、低杨氏模量和低表面能的特点,作为润滑油添加剂可提高润滑效果;精确控制添加剂的颗粒粒度,可在摩擦副表面吸附填充形成新的表面,产生自修复作用。

该项技术发明人北京航空航天大学教授、博士生导师张涛介绍说,“原子自组装纳米球固体润滑剂”为二十面体原子团簇结构的铝基合金成分,具有高硬度等特点,可提高润滑效果。

由于采用高速气流粉碎技术,精确控制添加剂的颗粒粒度,可在摩擦面形成新表面,对机动车发动机产生修复作用。

其成分设计及制备工艺具有创新性,填补了润滑油合金基添加剂的技术空白。

据冶金工业信息标准研究院王俊海介绍,摩擦造成的机械磨损损失和油品消耗非常大,工业部门的能源中,约有1/3以各种形式消耗在摩擦上。