第七章 7.4 岩性油气藏

- 格式:ppt

- 大小:8.49 MB

- 文档页数:41

岩性油气藏储层预测技术的研究及应用的开题报告一、选题背景岩性油气藏是指油气藏中储集层岩性对油气分布、运移、储集和开采有重要影响的油气藏。

目前,我国已发现的大多数油气藏都是岩性油气藏,而岩性油气藏的开发具有较高的难度,需要进行精细的储层预测和评价。

储层预测是指通过对油气藏区的岩性、构造、地球物理、地质化学等方面的分析,预测油气藏的分布、储量、产能等参数。

目前,岩性油气藏的储层预测技术研究已成为国内外石油勘探和开发领域的热点和难点之一。

二、研究目的和意义本研究的主要目的是探究岩性油气藏储层预测技术的研究和应用,通过对油气藏区的地质、地球物理、地球化学等方面的综合分析,建立岩性油气藏储层预测模型,提高岩性油气藏的勘探和开采效率。

本研究的意义在于:1. 探究岩性油气藏储层预测技术的研究热点和难点,提高储层预测的准确性和可靠性。

2. 建立岩性油气藏储层预测模型,为勘探和开发提供前期技术支持,降低勘探和开发成本。

3. 推动我国岩性油气藏的勘探和开发,促进国内石油勘探和开发技术的创新和发展。

三、研究内容本研究的主要内容包括以下几个方面:1. 岩性油气藏储层预测技术综述:回顾国内外岩性油气藏储层预测技术的发展历程,总结目前的研究状况和存在的问题。

2. 岩性油气藏区地质、地球物理、地球化学数据的分析与处理:对油气藏区的岩性、构造、地球物理、地球化学数据进行综合分析和处理,筛选有效的数据指标。

3. 岩性油气藏储层预测模型的建立:基于分析和处理的数据,建立岩性油气藏储层预测模型,具体包括多元线性回归模型、支持向量机模型、神经网络模型等。

4. 模型应用与评价:利用建立的模型进行岩性油气藏储层预测,并对模型的效果进行评价和分析。

四、研究方法本研究的主要研究方法包括以下几个方面:1. 文献调研:通过查阅国内外相关文献,了解岩性油气藏储层预测技术的研究现状和问题,为本研究提供理论支持和技术指导。

2. 数据分析:通过对油气藏区的地质、地球物理、地球化学等方面的数据进行综合分析和处理,筛选有效的数据指标。

岩性地层油气藏勘探技术与方法摘要岩性地层油气藏是中国陆上最具潜力的油气勘探领域,其勘探难度大,对勘探技术要求高。

分析岩性地层油气藏的分布特征,并简要介绍岩性油气藏勘探技术与方法,包括高分辨率岩相-古地理和古地貌分析法、地球物理方法和层序地层学方法。

关键词岩性地层油气藏;圈闭;地球物理技术21世纪以来,中国陆上油气勘探已进入了构造与岩性地层油气藏并重的新阶段。

近几年,中国石油探明储量中岩性地层油气藏已占60%以上。

预计在今后相当长的一个时期内,岩性地层油气藏仍然是中国陆上最有潜力、最普遍的油气勘探领域。

相对构造油气藏勘探而言,岩性地层油气藏地震成像困难、油气水关系复杂、储量风度低、单井产量低,勘探难度大,对勘探技术要求高。

本文对岩性地层油气藏勘探技术进行简要介绍。

1基本概念岩性地层油气藏主要是指由沉积、成岩、构造和火山等作用而造成的地层削截、超覆、相变,使储集体在纵、横向上发生变化,并在三度空间形成圈闭和聚集油气而形成的油气藏。

其圈闭条件是由于储油层本身的岩石性质变化造成的。

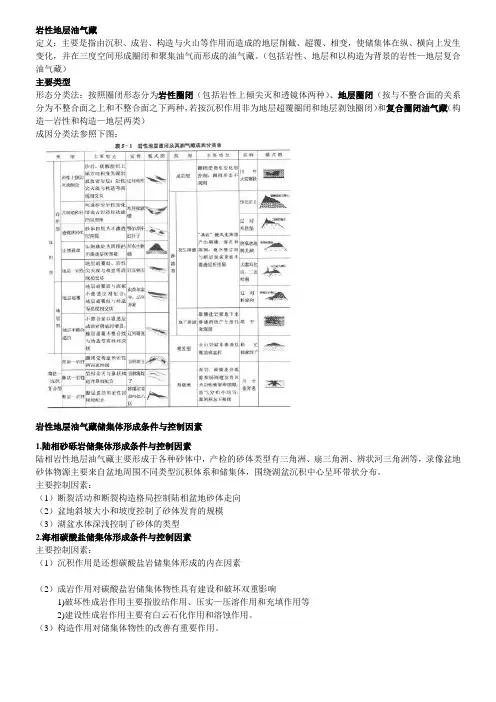

根据岩性地层圈闭形式,将岩性地层油气藏分为岩性型、地层型和以构造为背景的岩性-地层复合型油气藏。

有人将已发现的岩性地层圈闭细化为18种类型:侧向沉积尖灭、侧向相变化、河道充填、区域隐伏露头、沟谷充填、构造侧翼不整合上的超覆、胶结、区域不整合上的超覆、裂缝、深盆气、边缘削截、古构造隐伏露头、白云岩化(溶蚀)、煤层吸附甲烷、碎屑岩构形、深切谷充填、水动力、沥青封堵等。

2岩性地层油气藏发育特征2.1岩性地层圈闭的储层特征从岩性地层圈闭的储层特征来看,对美国共计320个圈闭进行统计,砂岩储层占到总数的63.4%,碳酸盐岩储层占26.2%,砂岩与碳酸盐岩混合储层占10.3%;对前苏联1177个圈闭进行统计,砂岩储层占89%,碳酸盐岩储层占11%。

2.2岩性地层油气藏分布特征对已知的岩性地层油气藏的产出时代统计来看,大部分岩性地层油气藏分布在白垩系、古近-新近系、石炭系和二叠系。

利用地震技术研究地层岩性油气藏应该注意的问题和技术要点1 地层岩性油气藏的概念,分类及勘探现状概括而言, 地层- 岩性油气藏是指储集层因岩性横向变化或纵向连续性中断而形成圈闭中的油气聚集。

狭义的岩性油气藏包含砂岩透镜体、砂岩尖灭体、白云岩化带、裂缝- 洞穴状石灰岩、火山岩透镜体等; 广义的地层- 岩性油气藏尚应增加地层超覆体、地层不整合遮挡( 各种古潜山) 、生物礁以及水动力封闭等类油气藏[1]。

从形成机制考虑,可归纳为3类:①与沉积作用有关的。

如砂岩上倾尖灭、砂岩透镜体、生物礁、灰岩相变等。

②与不整合有关的。

如下切河道砂体、潜山、削截、超覆等。

③与构造裂隙有关的。

如成岩裂缝型圈闭及成岩带封闭型圈闭等[2]。

1966 年美国著名石油学家莱复生提出勘探隐蔽圈闭以来,世界各国都加强了地层不整合、岩性及古地貌等圈闭的油气勘探。

岩性油气藏是含油气盆地进入中后期勘探阶段的主要勘探目标,在世界含油气盆地的勘探中取得了突破性成果,国内外发现了许多大、中型油气藏(田)[3]。

随着中国陆上含油气盆地逐步进入高成熟勘探阶段, 探索岩性油气藏的重要性也日趋明显。

岩性油气藏是目前中国陆上油气勘探的四大重要领域之一(其他3个领域是前陆冲断带油气藏勘探、叠合盆地中下部组合和老区精细勘探) ,也是目前中国陆上实现油气增储上产的重要现实领域。

从中国陆上近年来岩性油气藏探明储量规模来看, 已经从90 年代初的20% 逐步上升到目前的55% 左右, 初步显示出岩性油气藏在增储上产方面的重要意义。

总体来看中国陆上大部分含油气盆地在岩性油气藏勘探领域都取得了突破性进展。

勘探实践证明, 中国陆上绝大部分含油气盆地应具有发育岩性油气藏的良好地质背景[4]。

2 地层岩性油气藏主要勘探方法和技术现状世界范围内岩性油气藏勘探技术大体可分为三个阶段。

第一阶段20世纪20年代之前,以地表地质调查为主。

第二阶段,20世纪30-70年代,主要依靠井筒资料地质解释和老油田、老井复查,相当一部分地层岩性油气藏的发现具有一定偶然性。

0引言“油气藏”作为油气勘探与开发的直接对象,早已为大家所熟悉,但这个概念的诞生、演变过程,则鲜为人知。

探讨油气藏概念的来源、演变和它们在地壳上呈现出的类型及其地质模式的多样性、复杂性,都密切关系到油气勘探的战略部署和经济效益。

通过研究油气藏及其分类的发展历史,更可揭示出世界及我国油气勘探将“地层-岩性油气藏”作为一个重要领域提到勘探日程上来的必然性与紧迫性。

深刻认识地层-岩性油气藏的类型范畴、形成机制及勘探特点,掌握各类地层-岩性油气藏的地质模式及形成背景,就能有效指导我们去发现更多更大的勘探目标,不断找到新油气田。

笔者于今年完成并由石油工业出版社出版发行的专著《油气藏研究的历史、现状与未来》[1],通过追根溯源,研究油气藏及其分类的发展历史,表明以背斜、穹隆等构造油气藏为主要对象的油气勘探已取得辉煌成果,地质、地理条件较好的易找的背斜油气藏多已投入开发,勘探难度日益加剧,今后在继续寻找背斜油气藏的同时,人们已逐渐将目光转向地层-岩性油气藏,它们类型繁杂、形态各异、数量众多、大小悬殊、分布极广,是一个亟待开拓的勘探新领域。

就世界及我国油气勘探而论,勘探目标逐步从构造油气藏转向构造与地层-岩性油气藏并重,是油气勘探历史的必然。

在国际竞争和油价高涨的形势下,欲确保我国油气储、产量稳步增长,我们不仅要继续加强构造油气藏勘探,更要将地从油气藏研究的历史论地层-岩性油气藏勘探张厚福,徐兆辉(中国石油大学(北京))摘要:在澄清“油气藏”概念的基础上,根据油气藏研究的历史发展过程,认为地层-岩性油气藏被纳入油气勘探的重要领域,是历史发展的必然。

文中概述了地层-岩性油气藏的范畴、成因及勘探特点,最后剖析了3个典型实例。

关键词:油气藏研究历史;地层-岩性油气藏;实例分析中图分类号:TE122.3+22文献标识码:ADiscussiononstratigraphic-lithologicreservoirsexplorationintheaspectoftheresearchhistoryofreservoirsZHANGHou-fu,XUZhao-hui(ChinaUniversityofPetroleum,Beijing102249,China)Abstract:Onthebasisofclarifyingtheconceptionofreservoirs,accordingtothehistoryoftheresearchonreservoirs,itisaninevitablecourseofhistorythatstratigraphic-lithologicreservoirsareregardedasanimportantpartinthepetroleumprospecting.Thecategory,genesisandprospectingfeaturesofstratigraphic-lithologicreservoirsaresummarized,andthreetypicalexamplesareanalyzed.Keywords:researchhistoryofreservoirs;stratigraphic-lithologicreservoirs;exampleanalysis文章编号:1673-8926(2008)01-0114-10收稿日期:2007-09-25;修回日期:2007-11-19作者简介:张厚福,1932年生,男,教授,主要从事石油地质科学研究和教学工作。

岩性地层油气藏地质理论与勘探技术摘要:随着经济发展越来越快速的提高,我国许多行业的发展进步对油气藏资源的需求逐渐地增大,因此,岩性地层油气藏的勘探工作也占据相当重要的地位,这就意味着需要相关的研究人员针对岩性地层储层做好其地质理论分析,并且对其勘探技术深入研究。

依据岩性地层油气藏勘探技术的基本情况,对其地质理论和勘探技术进行了较为细致的分析。

关键词:岩性地层油气藏;地质理论;勘探技术引言:我国的油气这一自然资源大部分都分布在岩性地层油气藏地区。

众所周知,岩性地层油气藏相对来说其勘探难度非常大,而且油气成藏具有不规则的特性,成藏的机理大都也比较复杂。

在岩性地层油气藏勘探的实际工作过程当中,应用传统的勘探技术已经很难满足要求,高效的勘探技术是亟需解决的问题。

经过深入的研究和长久的勘探工作,我国已经拥有了相对成熟的理论基础和技术。

1地质理论1.1岩性油气藏区带概述岩性地层油气藏带比较特殊,与大多数的天然气聚集区相对比,可以发现其构造的背景和层次结构都有较为明显的差异性。

油气产量由受很多因素的影响,其中能源结构和储层的影响比较明显。

在勘探开发的初期阶段,油气藏区的地质构造相对来说十分的稳定,每一层的分布也属于比较密集的状态,这是油气的沉积作用造成的。

但是随着开采工作的不断进行,逐渐深入,每一层的地质构造将出现不同的变化,形成清晰的地质构造,这能够将油气藏清晰地分隔开来。

因此,在油气藏区进行大量的油气开采工作的时候,往往都会对土壤的结构造成极大的破坏。

1.2地质构造和层级结构目前,在我国的内陆地区内,岩性油气藏主要为断陷盆地、深盆和坳陷盆地。

这些种类的油气藏其地质构造相当地复杂,主要体现在以下三个方面:①断陷型的地质构造可以依次分为高、中、低三个不同的层次,这是由火山喷发岩浆经过长年的堆积后逐渐地形成的。

在高水位的时候,不仅地层的结构是不完整的,而且在储层当中也含有较多的杂质,而低水位储层相对来说起密度较好,因此其中的地质构造相当的稳定,当然其储层质量也较高;②在深陷型这一类型中,基本都是湖中水库和高水位火山的地质构造。

岩性地层油气藏定义:主要是指由沉积、成岩、构造与火山等作用而造成的地层削截、超覆、相变,使储集体在纵、横向上发生变化,并在三度空间形成圈闭和聚集油气而形成的油气藏。

(包括岩性、地层和以构造为背景的岩性—地层复合油气藏)主要类型形态分类法:按照圈闭形态分为岩性圈闭(包括岩性上倾尖灭和透镜体两种)、地层圈闭(按与不整合面的关系分为不整合面之上和不整合面之下两种,若按沉积作用非为地层超覆圈闭和地层剥蚀圈闭)和复合圈闭油气藏(构造—岩性和构造—地层两类)成因分类法参照下图:岩性地层油气藏储集体形成条件与控制因素1.陆相砂砾岩储集体形成条件与控制因素陆相岩性地层油气藏主要形成于各种砂体中,产检的砂体类型有三角洲、扇三角洲、辨状河三角洲等,录像盆地砂体物源主要来自盆地周围不同类型沉积体系和储集体,围绕湖盆沉积中心呈环带状分布。

主要控制因素:(1)断裂活动和断裂构造格局控制陆相盆地砂体走向(2)盆地斜坡大小和坡度控制了砂体发育的规模(3)湖盆水体深浅控制了砂体的类型2.海相碳酸盐储集体形成条件与控制因素主要控制因素:(1)沉积作用是还想碳酸盐岩储集体形成的内在因素(2)成岩作用对碳酸盐岩储集体物性具有建设和破坏双重影响1)破坏性成岩作用主要指胶结作用、压实—压溶作用和充填作用等2)建设性成岩作用主要有白云石化作用和溶蚀作用。

(3)构造作用对储集体物性的改善有重要作用。

岩性地层圈闭形成条件与控制因素岩性地层圈闭:是由于沉积条件的变化,储层岩性岩相变化,或者储层的储集空间横向、纵向变化以及储层上、下不整合接触的结果【一】岩性圈闭形成条件1)储层条件:三角洲砂体、河道砂体、水下扇砂体等均具有良好的储集性能,特别是三角洲的前缘砂和河道砂体为岩性油气藏形成的主要砂体类型。

2)遮挡条件:形成尖灭型圈闭的必要遮挡条件是储层的尖灭线或岩性交替线在空间上必须具备良好的封闭性能。

3)具备岩性圈闭形成的沉积构造北京:如岩性尖灭或交替带可发生于不同级别的正负向构造单元的翼部、端部。

岩性油气藏储层预测与评价技术摘要:油气勘探开发是我国重要的产业,随着勘探程度的不断提高,岩性油气藏储层逐渐成为重要的目标,因为油气藏类型比较多,而且分布廣所以勘探潜力巨大。

当然也同时存在勘探复杂、点多面少的问题,导致勘探难度较高,往往需要投入大量时间、精力,所以要针对预测与评价技术展开深入研究,从而形成完善的技术体系,提高岩性油气藏储层勘探效率。

本文会针对岩性油气藏储层预测与评价技术进行分析,进一步强化岩性油气藏的开发,推动我国油气勘探产业发展。

关键词:岩性油气藏;储层预测;评价技术前言:目前来看岩性油气藏具有非常大的勘探潜力,不过其复杂隐蔽的特性,也为勘探开发带来了较高难度,因此需要研究预测与评价技术,以此来准确掌握分布规律。

我国岩性油气藏剩余资较多,如果能够实现有效开发,必定可以进一步突破,但是传统常规的勘探技术已经无法满足需求,只有新的预测评价技术才能为岩性油气藏勘探提供支持,所以要逐步完善岩性油气藏勘探技术,并解决开发过程中的各类问题,推动我国油气藏勘探发展。

1、岩性油气藏勘探现状目前岩性油气藏勘探是我国主要的发展方向,因为岩性油气藏无论在形成还是分布条件等多个方面,都有极为显著的优势,尤其是分部主要在低势区,当然也会分布在高势区。

另外岩性油气藏具有一定特殊性,不容易收到地质因素的影响,在保存条件上面更有优势,所以勘探价值相对较高,逐渐成为重要的开发目标。

大多数情况下油气藏形成后,都会受到后期构造运动的影响,导致油气藏受到较大的损坏,甚至出现油气散失现象,不过岩性油气藏受到的影响明显较小。

当下我国在岩性油气藏勘探程度上相对较低,所以勘探技术也不够完善,还需要针对预测与评价技术展开研究分析,从而挖掘岩性油气藏的巨大潜力。

2、岩性油气藏储层预测与评价的技术思路岩性油气藏受区域构造和沉积相带等多重因素控制,具有较大勘探潜力和一定的分布规律,但由于其复杂隐蔽,勘探难度相对较大。

一般情况下,进行岩性油气藏的勘探需要确保具备一定的基础,也即应在勘探沉积盆地完成、并能够确定沉积盆地为含油气区之后才能正式着手,具体的工作则需要考量好多方面因素的影响,同时要注意对相应的技术体系做出科学的规划。

岩性油气藏形成的成藏指数王宁;陈宝宁;翟剑飞【期刊名称】《石油勘探与开发》【年(卷),期】2000(027)006【摘要】岩性油气藏的形成是成藏动力(即剩余围岩压力)与成藏阻力共同作用的结果,只有在前者大于后者的条件被满足时才可能成藏.根据对东营凹陷岩性油气藏成藏条件的分析和大量测试数据统计结果,将压汞实验中进汞50%时所对应的排驱压力定义为等效排烃压力,用于定量评价油气初次运移进入岩性圈闭的阻力大小.等效排烃压力的大小主要与储集层的孔隙度和渗透率相关,根据东营凹陷1282块压汞测试样品的统计结果,得出根据孔隙度、渗透率计算等效排烃压力的相关公式.成藏指数是成藏动力与成藏阻力之比的无因次量,其值越大越利于砂体形成岩性油气藏,越小越不利于成藏.给出应用等效排烃压力和成藏指数评价东营凹陷牛庄地区两个沙三中亚段砂岩透镜体岩性圈闭的实例.钻探结果证实,等效排烃压力和成藏指数是定量评价砂岩透镜体成藏条件的有效参数,对油气勘探具有指导意义.图2表1参6(王孝陵摘)【总页数】3页(P4-5,8)【作者】王宁;陈宝宁;翟剑飞【作者单位】胜利石油管理局地质科学研究院;胜利石油管理局地质科学研究院;胜利石油管理局地质科学研究院【正文语种】中文【中图分类】TE1【相关文献】1.渤海湾盆地东濮凹陷濮卫洼陷带复杂岩性油气藏形成条件与成藏规律 [J], 慕小水;何锋;顾勤;张东霞;吴莉芝;范建敏;魏新源;宋瑞荣2.吐哈盆地胜北洼陷岩性油气藏成藏条件与油气勘探方向(为《岩性油气藏》创刊而作) [J], 杨占龙;彭立才;陈启林;郭精义;李在光;黄云峰3.渤海海域石臼坨凸起大型岩性油气藏成藏关键要素 [J], 王德英; 于娅; 张藜; 史盼盼4.鸳鸯沟地区沙一、二段岩性油气藏成藏条件研究 [J], 李德华5.陆相断陷盆地岩性油气藏形成与分布的“多元控油—主元成藏”特征 [J], 刘震;赵阳;杜金虎;肖伟;金博;许晓明;梁全胜;郝琦因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。