清代学术之变迁及其结果

- 格式:doc

- 大小:79.00 KB

- 文档页数:22

国学学术发展简史之六:清代朴学万献初撰(宋时磊纂集资料)有清一代,是国学全面总结的阶段,三百年学术精博而又深广,分量重而价值高。

清代学术汲取晚明学术游谈心性、空疏误国的惨痛教训,以求真务实的考据之学为主导,考据、义理、辞章相结合,形成质朴实在的学风,因而清代学术被称为“朴学”或“实学”。

汉代经学尤其是古文经学重诂训的实证学风在清代得到很好的继承与发扬,故清代学术又被称为“汉学”。

梁启超认为:该时代的学术主潮是“厌倦主观的冥想而倾向于客观的考察”,还有一个支流是“排斥理论,提倡实践”。

[1]1644年,清兵入关,中原大地开始了新一轮的政权更迭,进入了异族统治汉族的时代。

以外族身份入主中原的满清统治者,为了实现社会的长治久安,对汉族知识分子采取了笼络与牵制并举的政策。

一方面,推行汉化政策,沿袭明制,开科取士,重用博儒,网罗天下人才,开馆修明史,校理历代典籍,编纂《四库全书》,使民族矛盾渐趋缓和,满清政权逐步得到汉族知识分子的认同。

另一方面,严格控制社会舆论,禁锢自由思想,大兴文字狱,杜绝一切对满清统治不利的思想和言行,最大限度地限制汉族知识分子的主观思考。

社会环境的变换,促使传统学术在清代发生重大转向,众多学者只能埋头整理、发掘历代流传下来的典籍,考据之风大炽,成为清代国学的主流。

清代国学的形态,以经学考据为中心,考据之风渐次衍及众多学科。

经学方面,又以汉学为主、宋学为次,以古文经为主、今文经为辅。

顺治、康熙两朝是清代国学初兴时期,也是学术范式的创制时期,“清初三老”黄宗羲、顾炎武、王夫之等开风气之先。

乾隆、嘉庆两朝,考据之学遍行,虽在不同地域和师承的基础上形成了风格各异的学术支派,但总体精神相似,形成了声势浩大、成果辉煌的“乾嘉学派”,标志着国学的鼎盛期。

道光朝以后,清代国学发展到了第三期,其特征为今文经学的兴起,融合外来新学,以及出土文献的研究。

同时,清代后期也是国学走向衰落的时期。

一、清初学风的转变与朴学范式的建立明代王阳明心学的出现,纠正了宋代程朱理学“存天理、灭人欲”压抑人性的偏颇,形成晚明长于思辨的学术形态。

清代学术思想的发展与演变王俊义清代的学术思想是整个中国学术思想史发展过程中的一个重要历史阶段,而每个时期学术思想所表现的形式、反映的特征,及其发展演变的阶段,都与其所在历史时期的政治、经济的发展密切相关。

总体上说无不受该时期的政治、经济条件影响和制约,亦即社会存在决定社会意识,“一定的文化是一定社会的政治和经济在观念形态上的反映”[1],而意识形态又有其相对独立性和主观能动性,它又有可能反作用于社会存在,这是唯物辩证史观的基本原理。

也就是说,各个时期的学术思想文化,既受其所处时代社会政治和经济的制约与影响,反映各该历史时代的特点;同时,由于各时期的思想,无不“具有由它的先驱者传给它而它便由以出发的特定的思想资料作为前提”[2]。

因此,研究每一历史时期的思想与文化,既应将其置于它所由此产生的特定的历史环境之中,又要注意思想本身发展的内在逻辑。

只有这样,才能把握各个时代思想文化的特点及其发展演变的规律。

恩格斯曾经指出:“历史从哪里开始,思想进程也应从哪里开始,而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的理论上前后一贯的形式上的反映;这种反映是经过修正的,然而是按照现实的历史过程本身的规律修正的。

”[3]这一论述给予我们研究思想文化方法论上的重要启示,那就是研究思想文化,首先要把握思想文化的发展逻辑与历史进程之间的辩证关系,既不要把思想文化抽象成脱离历史客观环境的虚无缥缈的概念演绎;也不要只看到政治经济对思想文化的制约而忽视思想文化自身的内在逻辑。

清王朝建立于17世纪中叶,从1644年清朝定都北京,至19世纪中叶的鸦片战争,一般称之为清前期这二百多年的历史,依据政治经济形势的不同状况,又大致上可分为三个阶段:第一段,从1644年(顺治元年)清朝入关至.1683年(康熙二十二年)康熙统一台湾,这一阶段在政治上是由战乱到统一时期,经济上从凋零衰败到逐渐复苏,思想文化上则呈现了空前的活跃景象;第二阶段,从1683年至1774年(乾隆三十九年)这是史称“康雍乾”盛世阶段,此一时期的清朝在政治上稳定统一,经济上发展繁荣,思想文化处于汉学鼎盛时期;第三阶段,从1774年至1840年(道光二十年),这是清朝由盛转衰的历史时期,此时清朝在政治上日益腐败,阶级矛盾尖锐,加之西方资本主义向海外扩张,中国和外国侵略势力产生了矛盾,清朝统治开始处于内忧外患之中,在思想文化方面又开始发生新的转折时期。

清代文化和书院学术的演进和变革研究在中国历史的发展中,清代是一个不可忽略的时期。

这段时期的文化和学术成果,对于中国文化的发展和传承起到了重要的作用。

其中,书院教育和学术成就更是不容忽视的部分。

本文将探讨清代文化和书院学术的演进和变革过程。

清代的书院教育书院教育是中国传统教育的一种重要形式,起源于唐代,盛行于宋代、元代和明代。

在清代,如今被称为“书院”的私塾在全国各地广泛建立。

这个时期的书院可以分为两种类型,一种是官办书院,由地方官府主持建立和管理;另一种是私营书院,由富有的爱国士人出资兴建和管理。

官办书院的稳定性和实力非常强大,因为它们可以利用政府资源为学生提供资金和物资。

然而,私营书院也有其独特的地位和优势。

虽然它们没有官方背景和财力支持,但是它们有独立的管理制度和操作灵活的特点。

这种书院的学生常常是士族或士人,他们的家庭拥有财富和地位。

这些家庭通常都有自己的传统学派,因此书院内部教学有了很大的自由度,学生可以根据自己的兴趣和爱好来选择教学内容和进阶方向。

清代的书院学术清代的书院学术在学科和教学方面都有了很大的发展。

学科方面,除了关注儒家的经典和注释,书院学术还开始重视自然科学和民族学问的研究,这些研究主要是由私营书院所带动的。

例如,湖南衡阳的大文书院和江西井冈山隶属于苏州翰林学派的老子派学者梁士诠的“道教丛书室”等学院,都为民间知识、地方文化和民俗学等奠定了良好的基础。

在教学方面,书院也有了新的发展。

除了对传统经典的传授,书院的学生还可以学习历史、地理、算术、天文、地理、医学、音乐、绘画、工艺、政治和法律等各种知识。

书院内部还建立了类似现代学位制度的进阶制度,学生可以通过完成各种考试和试炼,获得不同的头衔和称谓,以及社会地位和经济奖励。

这些方面的改进和创新,让书院的教学更加全面和多样化。

书院的变革和衰落然而,随着时间的推移,书院也有了变革和衰落的过程。

首先,随着现代科学的发展和新的教育体系的出现,传统的书院教育已经逐渐退出历史舞台,变成被人们崇尚的传统文化的象征。

光明日报/2005年/02月/22日/漫谈清代学术陈祖武近一二十年间,继宋明理学研究的复兴之后,关注清代学术的学者也日益增多,许多有分量的研究成果相继问世,显示了此项研究的良好发展前景。

笔者耕耘其间,积数十年的读书所得,幸获一二不成片段的认识。

清代学术演进的三个阶段有清一代学术,以对中国数千年学术的整理、总结为特点,经史子集,包罗宏富。

260余年间的学术,既随社会变迁而显示其发展的阶段性,又因学术演进的内在逻辑而呈现后先相接的一贯性。

以时间为顺序,大体可分为如下三个阶段。

第一阶段为清初学术,上起顺治元年,下迄康熙六十一年。

有清一代,顺治、康熙两朝,是一个创辟规模、奠定国基的关键时期。

就一代学术的发展而言,清初的80年,也是一个承先启后、开拓路径的重要阶段。

这一时期,才人辈出,著述如林。

其气魄之博大,思想之开阔,影响之久远,在中国古代学术史上,足以同先秦时代的百家争鸣相比美。

清初学术,既有别于先前的宋明学术,又不同于尔后的乾嘉汉学,它以博大恢宏、经世致用、批判理学、倡导经学为基本特征。

正是在以经学济理学之穷的学术潮流之中,清初学术由经学考辨入手,翻开了对传统学术进行全面整理和总结的新篇章。

第二阶段为清中叶学术,上起雍正元年,下迄道光十九年。

雍正一朝为时不长,实为清初学术向清中叶学术演进的一个过渡时期。

因此,清中叶学术以乾嘉学术为主体。

晚近著名学者王国维论清代学术有云:/国初之学大,乾嘉之学精,而道咸以来之学新。

0(5观堂集林#沈乙庵先生七十寿序6)王先生以一个/精0字来概括乾嘉学术,最为得其肯綮。

乾嘉学术,由博而精,专家绝学,并时而兴。

惠栋、戴震、钱大昕主盟学坛,后先辉映,古学复兴蔚成风气。

三家之后,最能体现一时学术风貌,且以精湛为学而睥睨一代者,当属高邮王念孙、王引之父子。

至阮元崛起,身为封疆大吏而奖掖学术,以道光初5皇清经解6及与之前后问世的5汉学师承记6、5汉学商兑6为标志,乾嘉学术遂步入其总结时期。

清朝汉学研究的历史与现状分析清朝汉学,是指清朝时期汉语、汉字、汉文化的研究。

这一时期,汉学研究得到了突破性的进展,不仅有一批优秀的汉学家诞生,同时也形成了许多重要的文化遗产。

本文将从历史和现状两个方面来分析清朝汉学研究。

一、历史清朝从清朝皇帝爱新觉罗·玄烨开始,就高度重视对汉学的研究。

他在位期间,出版了《康熙字典》,此典在汉学史上有着不可估量的重要性。

康熙字典包含214个部首和47,000个字,成为了中国古代字典的巅峰之作,被后人称为“神典”。

其次,乾隆皇帝同样也非常重视汉学研究,他亲自作序为康熙字典增补版本《字彙補》。

同时,乾隆皇帝还支持了徐珂、严复等优秀汉学家的研究与著作,使清朝汉学达到了一个高峰期。

在清朝的汉学研究中,最为著名的汉学家当属徐珂。

他可谓是清代汉学最重要的代表之一,是经义和字学领域的专家。

他的学问被誉为“天下第一”,影响深远。

另外,严复的翻译成了中国现代话文学的先驱,他的《岳阳楼记》、《论语》等翻译译文具有相当的影响力。

此外,戴震也是一位非常杰出的汉学家,他的研究成果对后人产生了深远的影响。

总的来说,清朝汉学的研究成果丰硕,对后世汉学的发展产生了深远的影响。

二、现状时至今日,清朝汉学的研究仍然具有深远的影响。

如今,清代经学、字学的研究成果被广泛应用于文言文和古汉语的教学与翻译中。

清代经学的研究成果更成为中国古代文献研究的重要内容。

目前,清代经学、字学的研究在国内外都得到了重视。

其中,美国哈佛大学的“Harvard-Yenching Institute”便致力于推动汉学研究的发展和交流。

此外,在国内,相继成立了清史研究所、中国汉字、清代文化等相关的研究机构与学术会议。

总的来说,清朝汉学的研究历史和现状都是非常值得重视的。

无论是在现代汉语翻译中,还是在中国文化史研究中,都离不开清代汉学家们的辛勤努力和智慧贡献。

我们相信,在未来的研究中,清朝汉学的成果仍将发挥着重要的作用。

作者: 王俊义[1]

作者机构: [1]中国社会科学出版社,北京100720

出版物刊名: 社会科学战线

页码: 219-226页

年卷期: 2014年 第5期

主题词: 清代考据;汉学;康乾盛世;经世致用

摘要:摘要:有清一代,各种思潮和学说内容十分丰富。

清初是在政治上由战乱到统一时期,经济上从凋零衰败到逐渐复苏,思想文化上呈现了空前的活跃景象。

“康乾盛世”阶段,清朝在政治上稳定统一,经济上发展繁荣,思想文化则处于汉学鼎盛时期。

晚清是清朝由盛转衰的历史时期,此时清朝在政治上日益腐败,阶级矛盾尖锐,加之西方资本主义向海外扩张,中国和外国侵略势力产生了矛盾,清朝统治开始进入内忧外患之中,在思想文化方面又开始发生新的转折时期。

及至鸦片战争之后,由于社会性质变化,使自嘉、道以来在思想文化领域中汉学独尊的局面又有转折和变化,呈现复杂多变和多元性的特征。

因而,仅用“清代考据学”并不能概括清代学术思想的全貌。

清代学术思想发展演变的历程,雄辩地说明,包括清代在内的学者是有思想的,中华民族是有智慧的,但只有全面、细致、深入地研究,才能消除清代只有考据而没有思想的偏见。

以复古为解放的清代学术10389238 郭志诚10级通信软件梁启超在《清代学术概论》中提出了“以复古为解放”作为清代学术思想发展的总趋势,作为全书的指导思想和写作纲领。

我认为这个观点能够切合地表现出清代的学术史的发展特点。

原话是: 综观二百余年之学史,其影响及于全思想界者,一言以蔽之,曰以复古为解放。

第一步,复宋之古,对于王学而得解放;第二步,复汉唐之古,对于程朱而得解放;第三步,复西汉之古,对于许郑而得解放;第四步,复先秦之古,对于一切传注而得解放。

综观清代二百余年学术史,能影响全思想界的,一言蔽之就是:“以复古为解放”。

根据梁的解释,整个清代学术史可以看成是一个复古的过程,越是古的东西越有说服力。

它可分为四个阶段:第一阶段,因反对明代陆心学而复宋之古,开启了清代学术的复古之风;第二阶段,反对宋程朱理学而复汉唐之古,使传统文化获得进一步的解放;第三阶段,反东汉许慎、郑玄的“古文经”权威而复西汉“今文经”的权威,使古代传统文化获得新的解放;第四阶段,反对“今文经”而复先秦之古,于是恢复到了百家争鸣时期,使得一切传注都得以解放。

这是《清代学术概论》的指导精神,在学术的节节复古中达到学术和思想的节节解放,在这里,解放一意是显而易见的。

清代学者在“复古”方面,即是以整理旧学为主业。

包括:经学、小学,校注古籍、辨伪书、辑佚书,史学、方志学、传记及谱牒学,以及历算学、科学、乐曲学等。

清代学人们重新研究百年以前,千年以前的文章作品,提出颠覆性的观点和学术方式,这是“复古”,也即是对于前人的研究方式的“破坏”,同时也是“解放”。

我认为,“复古”与“解放”二者的关系,即是通过“复古”的研究内容,来达到不必专一奉某种派别和观念为唯一,“解放”学人思想,创立的学术风格。

这是清代学术的贡献。

梁启超《清代学术概论》将清代学术分为启蒙期、全盛期、蜕分期和衰落期四个阶段。

“清代思潮”是专对宋明理学的反动,是复古。

它的动机和“欧洲文艺复兴”相类似。

美德角色风气:清末到五四学术思想变迁的一个新视角自清末至五四时期,中国社会发生了巨大的变革。

在这段时间内,中国的学术思想发生了巨大的转变,从儒家思想主导的传统文化,转变为近代科学和民主思想的舞台。

这一时期的学术思想变迁,既是中国近代史的重要组成部分,也是中国传统文化与近代文明的碰撞与融合,展现了中国人民在追求真理、民族复兴的征途中所发生的思想与精神的历史。

清末至五四时期,中国的学术思想变迁受到了许多因素的影响。

其中之一就是西方思想的传入。

在清末的时候,中国接连遭遇了鸦片战争、甲午战争等一系列的失败,社会风气低迷,传统文化陷入了危机之中,这时,中国开始了鸦片战争后的洋务运动,并大力引进了西方的科学技术和先进思想,这对中国的学术思想产生了深远的影响。

清末的政治制度更迭,民族主义情绪的抬头,也促使了中国学术思想的复苏和前行。

传统的儒家思想一直是中国学术思想的主导,但在这一时期,儒家思想开始受到挑战。

清末的变法维新派希望通过改革官僚制度和推行新政来进行国家的改革,民主派也开始提出了大众政治参与的诉求,这些都对儒家思想提出了挑战。

在西方思想的影响下,科学、民主、理性主义等新的思想开始渐渐兴起,这些思想对于中国传统的儒家思想提出了新的解释和挑战。

在此背景下,中国的学者开始对传统的儒家思想进行了反思和批判,提出了各种各样的新思想和学术理论。

在这一时期的学术思想变迁中,一个重要的新视角就是美德角色风气的兴起。

在这一时期,中国学者开始提出了美德角色风气的观点,认为一个人的品德与道德修养对于国家和社会的发展至关重要。

他们强调了个体的道德与社会风气的关系,提出了推崇崇德尚能,尚能尚智,尚智尚权的理念。

美德在这一时期成为了学术思想的一个重要议题,并对中国学术思想产生了深远的影响。

清末至五四时期,美德角色风气的兴起主要体现在以下几个方面。

对于传统儒家思想的反思和批判。

在这一时期,中国的学者开始对儒家思想进行了反思和批判,提出了种种新的美德理论。

论清中叶学术发展的三个转向(一)清代嘉庆、道光之际的学术发生了微妙的变化,风行一个多世纪之久的考据学风渐趋走向衰落,一个学术转向的时代悄悄来临。

清中叶学术的转向,大致说来主要歧为三途:一是今文经学的兴起,二是宋学势力的回潮,三是汉学的义理化趋向。

这三股学术势力的共同点都是反对“为考证而考证”的干嘉学风,主张学术要张扬忧患意识和救世功能,要发挥义理和经世致用。

三种学术思潮的路向不同,但都是激于干嘉学术的困境以及嘉庆、道光以来政治、风俗、国势的变化而形成的。

一、嘉、道之际考据学渐趋衰落的背景考察18世纪学术是考据学的世纪。

关于清代考据学的缘起,论者一般认为是由于清代的政治高压和“文字狱”所造成的,梁启超和钱穆都持这个观点。

葛兆光在此基础上提出:“真正造成清代学术思想失语状态的,除了政治对异端的箝制,还在于皇权对于真理的垄断,‘治统’对于‘道统’的彻底兼并,以及这种道德制高点和合理性基础被权力占据之后,所造成的士人对于真理诠释权力和对于社会指导权力的丧失。

”(注:葛兆光:《中国思想史·七世纪至十九世纪中国的知识、思想与信仰》,复旦大学出版社2000年版,第522页。

)本文认为,此说仍有未妥之处。

有清一代,统治者标榜程朱理学,纳道统于治统,但这并不意味着士人丧失了对“真理诠释权力”和“社会指导权力”。

中国古代学术一般都是与经世联系在一起的,即使表面看来与现实距离较远的学术,也有其经世的目的存在,倘若有不经世的学术流派那才是不可思议的。

干嘉考据学缘起于经世意图,也是中国经世学术的重要一环,其流弊所及,才成了脱离现实、炫博逞能、饾饤文字、支离破碎的书斋游戏。

清代考据学的出现除了由于政治高压和“文字狱”的顾忌,迫使士人不得不埋头学问外,大致还有如下原因:一是从学术发展的内在理路看,清初及干嘉考据学是纠宋学之弊而出现的,是对王学乃至程朱理学的反拨。

理学发展到明代可以说到了顶峰,正如黄宗羲所说“牛毛茧丝,无不辨析”(注:黄宗羲:《明儒学案·凡例》,中华书局,《四部备要》本。

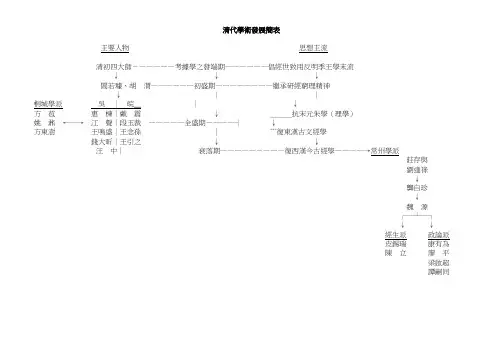

清代學術發展簡表主要人物思想主流清初四大師-—————考據學之發端期——————倡經世致用反明季王學末流↓↓↓閻若璩、胡渭——————初盛期————————繼承研經窮理精神↓││桐城學派吳∣皖ˍ│↓方苞惠楝∣戴震↓___抗宋元朱學(理學)姚鼐←—→江聲│段玉裁—————全盛期————┤↓方東澍王鳴盛│王念孫│¯¯¯復東漢古文經學錢大昕│王引之↓↓汪中│衰落期—————-———復西漢今古經學————→常州學派莊存與劉逢祿↓龔自珍↓魏源┌─┴─┐↓↓經生派政論派皮錫瑞康有為陳立廖平梁啟超譚嗣同清代考據學考據學興起之原因考據學於乾隆、嘉慶年間為盛行的原因,主要是由政治因素所促成。

滿清以外族入主中原,對於漢人,有所疑忌,而對於知識分子更甚。

清室恐怕漢人聚徒講學,易於煽動群眾,反抗滿清,故在順治七年下令嚴禁士子結社會盟。

從此,學者的治學方式,漸由學術團體的講習,變為私人的研究,使有志之士,不得不閉戶讀書,研究古人的學說。

可見乾嘉學風的轉變,與政治環境轉變有關。

進一步分析,清初經世致用之學不利於清室的統治,尤以顧炎武、黃宗羲、王夫之、顏元四大宗師的民族思想,更非清人所能容忍,故康熙、雍正、乾隆三朝屢興文字獄,如康熙時的「明史案」,牽連而死者七十多人,「南山集案」牽連者達三百多人;目的在防止學者著書立論,以傳播反清的意識。

乾隆更效始皇的焚書。

君主既干涉士子的思想,使當時的士子為了避禍,便不敢研究現實問題,也不敢抒發敏感的意見,只得把精力用在古代經史的考證、章句訓詁的鑽研、文義古音的詮釋、名物的考訂,所以乾嘉時代,考據學便得以大盛。

另一方面,清室於壓抑經世致用實學的發展的同時,一面又提倡學術,如康熙便不遺餘力提倡學術,既開博學源詞科,以纂修明史;又鼓勵程、朱學說,藉以籠絡士人。

乾隆則搜集遺書,又詔編四庫全書。

經清室大規模的文化懷柔政策,促進了學問的非政治化,考據學應運而生。

在君主的提倡下,考據學的風氣更盛。

清代律学的兴衰清代是中国最后一个封建王朝,也是中国古代律学发展的一个重要阶段。

就这一代,私家注律盛行,出现了大量优秀的律学作品。

在继承和吸收前朝优秀成果的同时,也形自己独特的风格,比如说律学作品版本的多样性。

但是清代律学始终没有在理论高度和内涵上有所突破。

本文将简要分析清代律学的兴衰及其成因。

一、律学的含义及其发展过程古代律学就是对古代法典,主要是对刑法典的结构、法典内容、法条具体含义以及法条如何在实践中运用进行说明的一种学问。

“律学是研究具体的法律原则、名词术语之概念、特征及量上的规定性的学问”①律学始于秦代,兴于汉,繁荣于魏晋时期,成熟于唐朝,衰落于宋元明,复兴于清代。

律学始于秦,着眼于对法律条文的解释说明。

主要标志是睡虎地秦墓出土的《法律问答》。

先秦时期也有关于法律问题的讨论,而且有许多经典的法律著作,但真正的律学是发源于秦代。

“先秦虽有关于法的讨论的百家争鸣,但更多讨论的是关于如何治国方面内容。

而自秦统一后,春秋战国时为构建法律的上层建筑的理论争鸣以付诸实践,按照法家的理论制定出了一系列的法律,初步形成了自己的法律体系,在通知集团内部造成一种虚假的景象,仿佛政治法律上层建筑业以构成,接下来便是如何运用法律进行统治的问题①武树臣:《中国古代的法学、律学、吏学和献学》,何勤华主编《律学考》第12页。

了,所以对法律的探讨自然转向法律的运用方面了。

”②汉代“汉承秦制”在法典编纂方面,萧何整理出了《九章律》,叔孙通整理《傍章》十八篇,在法律注释方面,出现了儒家思想与法律条文的交流。

这一时期著律的新特点就是引经著律,用儒家经典的条文和精神来解释律文的内涵,并且用儒家经典来断案,如董仲舒的春秋决狱。

私家注律开始,律学作品较多。

到了魏晋时期,在著律的指导思想方面仍旧为儒学,但是就注律的风格来讲,受到玄学的影响,注律风格方面比较汉朝发生了变化“此时的注律以不局限于汉代的诸儒章句,家数十万言的状况,而是将律学的研究领域扩大到法律的法律的基本性质、概念定义、法典编纂体例和法律运用的原理、司法证据、审判心里等一系列专门的法律理论问题。

清初儒学思想的变革与发展清初是中国历史上的一个重要时期,这个时期发生了许多重要的社会变化和思想变革。

在儒学思想方面,清初出现了一系列重要的思想转变和发展,这对于当时的思想界和整个中国社会都产生了深远的影响。

本文将从几个方面来探讨清初儒学思想的变革与发展。

清初儒学的背景清初,中国的政治和社会发生了巨大的变化。

明朝的覆灭和清朝的建立,带来了深刻的社会动荡和思想变革。

这个时期,中国的思想界经历了一场大地震,传统的思想观念受到了前所未有的挑战。

在这个时期,儒学思想也不例外,它面临着来自异类思想的竞争和对传统思想的颠覆。

因此,在这个时期,儒学思想的变革和发展是不可避免的。

儒学思想的转型清初,儒学思想经历了一系列的转型和变革。

首先,清初的儒学重新审视了信仰的问题。

明朝末年,儒学化为伪学,学者们只追求功名富贵,不再以儒学为真正的信仰。

清初,学者们开始重新审视儒学的真正意义,崇尚儒学思想中的道德信仰和对人类福祉的追求。

其次,清初儒学逐渐形成了一种新的学术体系。

清初的学者们认为,儒学思想已经陷入了僵化和陈旧的状态,需要进行更新和改革。

因此,他们开始广泛吸收其他思想的精华,形成了一种新的综合性的儒家思想。

还有一点,清初儒学开始重视实践和现实问题。

传统的儒家思想重视理想和理念,而忽视对现实问题的研究。

清初,学者们开始关注社会现实和人民生活,他们积极参与社会实践,研究如何将理想与现实结合起来,为中国的社会发展和进步做出贡献。

清初儒学思想的发展清初的儒学思想,一方面保留了传统儒家的思想体系,另一方面又融合了其他思想的精华,形成了一种与传统儒家思想不同的儒家思想体系。

这种儒家思想体系,包括了多种学派和流派,如宋明理学、南诏理学、阳明学等。

其中,阳明学是清初儒学思想的一个重要代表。

这个思想流派的创始人是王阳明,他主张有所为有所不为,强调道德观念的内化和个体的独立性。

他认为个体的良知是源于天性的,只要充分发挥天性的力量,就可以达到人类的最高境界。

清代的理学发展趋势清代是中国历史上一个重要的朝代,其间的理学发展趋势也具有重要的学术意义。

在清代,理学学术思想得到了进一步的发展和拓展,形成了清代独特的理学发展趋势。

本文将从思想传承、学派发展、教育改革和学术研究等方面,详细阐述清代理学的发展趋势。

首先,清代的理学发展脉络延续了明代理学的基本传统,但也有所开拓和突破。

明末清初,王船山、李贽等理学大师开创了“心学”的新思潮,提出“性即理”的观点,主张通过修身养性来实现天人合一。

与此同时,传统的程朱理学也继续发扬光大,形成了“大学中庸”、“理学三义”和“格物致知”的理论体系。

这一传承和新发展使得清代的理学发展呈现出宏观和微观相互结合、理论和实践相辅相成的特点。

其次,清代理学的发展也出现了多个独特的学派。

除了程朱理学和心学的传承外,清代涌现出了徐光启的“阳明心学”和黄宗羲的“古文经学”等新的学派。

这些学派在理论思想和修身实践方面都有所创新和突破,为清代理学的发展注入了新的思想力量。

尤其是阳明心学关注人的内心世界,提出“致良知”和“知行合一”的观点,对人的道德修养产生了深远的影响。

这些学派的兴起使得清代理学发展趋势更加多元化和丰富化。

第三,清代还进行了一系列的教育改革,推动了理学的深入推广和发展。

康熙、乾隆时期,清廷进行了一系列的科举考试改革,推崇理学为儒家经典义理的核心内容,并将其作为科举考试的主要命题和内容。

这些改革不仅加强了理学的地位和影响力,也促进了理学教育体系的完善和普及。

而在民间教育方面,许多私塾也将理学教育纳入其课程设置中,培养了一大批有理学基础的人才。

这些教育改革的进行,使得清代理学的发展趋势更加广泛和稳定。

最后,清代还出现了许多重要的理学研究成果和学术著作。

王船山的《理学原本》、李贽的《对朱子理学并注大学》以及徐光启的《阳明文集》等都是清代理学研究的重要代表作。

这些著作在理论体系的完善和方法论的创新方面都有所突破,对后世理学的发展产生了重要影响。

辛亥革命时期学术文化的变迁辛亥革命是中国近代史上的一次重要转折点,它不仅在政治和社会层面带来了深远的影响,也对学术文化产生了重要的变迁和影响。

这篇文章将从学术思想和文化艺术两个方面来探讨辛亥革命时期学术文化的变迁。

首先,辛亥革命时期学术思想发生了重要的变革。

在清朝时期,中国学者主要学习儒家经典并奉行儒家思想,这种思想体系成为封建社会的统治思想。

而辛亥革命后,随着民主、科学思想的传入,西方的思想观念逐渐流行。

例如,康有为等维新派学者提出“明治中国”和“华夷之辨”的概念,呼吁舍弃封建的束缚,推行科学、民主的新政治制度。

这种新思想对于中国的学术界产生了巨大的冲击,推动了学术的转型和升级。

同时,以俞樾、严复等人为代表的“字砖学派”批判儒家经典,主张研究世界各国的文化知识,开始了中国学术史上的西学东渐之路。

辛亥革命时期,西方的思想和学术思潮进一步深入中国学术界,有力地推动了中国学术发展的进程。

其次,辛亥革命时期文化艺术也经历了重大变革。

在清朝时期,文化艺术主要以儒家经典为基础,讲究礼仪和传统,缺乏创新和发展。

而辛亥革命后,文化艺术开始受到西方的影响,新文化运动在中国掀起了一场新的文化热潮。

新文化运动主张反对旧的封建礼教,强调科学、民主与自由,在文化艺术领域推崇个性、自由的创新精神。

同时,大量介绍和翻译了西方的文学、艺术作品,对中国传统文化进行了审视和批判,并倡导了一种新的文化形态。

在文学方面,例如胡适、鲁迅等一批文学家倡导了白话文运动,提倡用通俗的语言表达,使文学更贴近普通读者,传播进步的思想观念。

在艺术方面,例如绘画艺术也开始受到欧洲现代艺术的影响,一批新的画派如“上海画派”、“发展画派”等应运而生,并开始尝试吸纳西方的创作理念和艺术形式。

辛亥革命时期的文化艺术变革,带来了前所未有的创作热情,为中国文化艺术的发展开辟了广阔的空间。

总之,辛亥革命时期是中国学术文化发展的重要历史时期,它引入了新的思想观念和文化形态,推动了中国学术思想和文化艺术的转型和升级。

近三百年中国学术史引言自1840年鸦片战争后,中国经历了一系列的变革和改革,其中最重要的一项就是现代化。

随着现代化的推进,中国学术也开始逐渐进入现代化的轨道,这一变革对中国的发展具有重要意义。

本文将介绍从清朝晚期到现代中国三百年的学术史。

通过对中国学术从近代以来的变迁,揭示其在社会变迁中所扮演的角色,以及对中国社会、经济和文化的影响。

第一章清朝晚期学术清朝晚期学术是中国学术进入现代化之前最后的一个阶段。

在积累了几千年的学术遗产之后,清朝时期,中国学术思想到了一个全新的高度。

清朝晚期学术思想主要包括“科举”、“儒家思想”和“道教思想”。

科举考试是清朝晚期学术的核心,也是政治和社会体制中的重要部分。

在这个考试中,合格的考生可以获得最高的名誉和最高级别的文官地位,成为官方的官员。

从整个政治、文化和社会系统来看,这个考试是一个至关重要的组成部分。

在整个清朝晚期,科举考试成为固定不变的制度,对于整个中国社会的发展具有重大的作用。

儒家思想是中国文化的一个重要组成部分,在清朝晚期也得到了广泛的传承和发扬。

随着儒家思想的完全发展和改进,清朝晚期成为一个重要的思想高峰。

儒家哲学思想,尤其是传统儒家思想认为,社会的和谐和安定的最重要因素是道德和知识,而不是个人的力量。

这一思想意识得到了广泛的应用,尤其是在政治和教育方面。

除此之外,道教思想也在清朝晚期得到了广泛的传承和发扬。

与儒家思想不同,道教思想在伦理、心理等方面有完整的章节和体系。

在道教信仰中,人们寻求的是自我实现、精神升华、修道成仙等。

道教思想也可以帮助个人找到更高的生命价值。

第二章近代中国学术19世纪下半叶,近代中国社会和经济发生了很大的变革和变化,这种变化和变革也影响了中国的学术和思想。

近代文化运动成为近代中国学术的重要组成部分,它从根本上改变了中国学术的面貌。

近代文化运动的核心是反对封建主义思想和朝臣文化,提倡民主、科学和现代化的思想。

基于近代文化运动,一批新思想的代表人物,如钱玄同、胡适、严复等开始崭露头角,成为近代中国学术思想的重要代表。

清朝的教育与学术清朝是中国历史上最后一个封建王朝,自清朝建立以来,其教育与学术领域经历了一系列的变革和发展。

清朝的教育体系以儒学为主导,注重经义教育和科举选拔,同时也兼容了其他学派的观点,形成了多元化的学术传统。

一、教育体系的构建清朝的教育体系源于明朝,但在清朝初期经历了一些调整和改革。

清朝继承了科举制度,通过乡试、府试和殿试等环节选拔人才。

科举制度是一种非常严格的选拔制度,对于教育的重要性起到了积极推动的作用。

除了科举制度外,清朝还设立了国子监、四书五经等教育机构,培养贵族子弟以及士人。

二、儒学的地位儒学在清朝的教育和学术领域中占据着重要地位。

清朝政府对于儒学的重视程度远远超过其他学派,儒学成为了官方的正统学术。

清朝皇帝制定了律令,规范了士人的行为和学术范畴,推崇儒学的价值观念。

三、多元化的学术传统尽管儒学占主导地位,但在清朝还存在其他学派的发展和传承。

例如,道学、佛学、法学、医学等领域都有一定的发展。

清朝政府在这些领域也进行了相应的支持和管理,保持了一个多元化的学术传统。

四、教育的社会地位由于科举制度的存在,清朝的教育在社会地位上占有重要位置。

士人在社会上享有特权和声望,成为了社会上的高级知识分子和官员,对于国家政治和文化的发展起到了积极的作用。

然而,由于科举制度的局限性,社会阶层的流动性并不高,教育的普及依然较为有限。

五、对西方学术的接纳和融合随着西方列强的侵略和接触,清朝开始对西方学术进行学习和接纳。

清朝政府在19世纪末成立了西学局,引进了西方科学、技术和哲学等学科。

这一时期,清朝的学术领域呈现了一种新的多元化趋势,积极探索和吸收西方学术成果。

结语清朝的教育与学术领域不仅注重儒学的传承,还涉及到其他学派的发展和融合。

清朝的教育体系和科举制度为培养社会精英和推动学术进步做出了积极贡献,同时也存在一些不足和局限性。

清朝最终倒台,新的教育与学术体系在近代中国得以建立和发展,为中国的现代化进程提供了重要的基础。

清代学术之变迁及其结果往古学术无一成不变之理,盛极必衰,穷极必通。

如中国学术史上正统之孔孟学说,揭橥仁义礼乐,为博大精深之规模的建设,统一人类之思想与行为。

其后不能不有先秦诸子之分裂,巵言异说,百喙竞鸣,其后遂有始皇之坑儒焚书,两汉学术复兴,儒术复归于统一,经学极盛,尤以三礼及易学为最。

郑康成礼学集先儒之大成,而同时即有王肃之破坏,虞仲翔易学于象数最密。

后来便有王弼之破坏,王弼一扫汉易卦气消息爻辰纳甲之学,而以老庄说易,开放学者之思想。

其时儒学渐衰,老庄玄虚之学大兴,佛教西来,故魏晋六朝学者往往三教并修,至唐复欲以儒学统一思想,故以帝王之力颁行《十三经注疏》。

然六朝以后,学者多喜诗歌,文章气节不修,以致五代之乱。

宋兴则周程张朱诸理学应运而起,此天演循环,自然之公例也。

宋明诸儒严气正性,养成独立自尊之人格,陆王诸大儒尤富于豪杰性,然以末流高谈性命空疏,无具此时物极必反,乃入于今日所讲清代学术之问题中矣。

清代学术何以勃兴?第一由气运转变之趋势;第二乃是朝廷鼓励之助力,盖清初大儒大都生于明季理学,如孙夏峰、李二曲、颜习斋、陆桴亭。

经学如顾亭林、王船山、黄梨洲、张稷若、阎百诗以及博学鸿,词科诸文人大都明代人物,惟其因气运将开而生,故诸儒之人格无不伟大,其学术无不精博,卓然开国气象而且富于创造性,适用科学法,今以理学经学分述如次。

理学分程朱陆王两派,往往相攻击。

如仇雠孙夏峰独沟通二家不立门户,其学以居敬慎独为主,其弟子之贵显者有汤文正公,治效见于吾苏。

陆王派是尊德性,程朱派是道问学;陆王既近于禅,程朱偏重书本,然亦从事静坐。

颜习斋出起一大革命,将程朱陆王一切推翻,提倡直接孔孟,以四德九容六府三事为教,颇似今日之行为派,而且最适用于现在之中国二十年前。

鄙人早提倡两个学者:一顾亭林,二颜习斋,奉为宗师。

近来梁启超亦提倡习斋矣。

然夏峰之学至汤文正后遂绝习斋。

两大弟子李刚主兼从毛西河学乐,故亦无考据,依旧注重书本。

王昆绳好谈政治,习兵法,文章颇似魏叔子理学家,居敬崇礼之风渐失,再传亦绝,此其故何也?一由清代学术趋势向考据方面进行,势力极大,而习斋主张实习不多读书。

二由于康熙尊重朱学而习斋攻击宋儒。

三则习斋以下无大弟子。

如习斋之人格魄力,然其学说之潜势力影响于后世极大。

一则戴东原攻击宋儒著《原善》《孟子字义疏证》,两书影响于今日社会政治教育者不小,其立论暗用习斋其详别论之。

二则嘉道咸间,文士多谈河渠漕政兵法,皆受习斋昆绳之暗示,更进一步而谈变法改制,更进一步而倡革命。

清初大儒如陆桴亭,张杨园确受程朱也。

李二曲确守陆王者也,然桴亭亦尝执贽于刘念台之门,念台则王学巨子也。

梨洲笃守念台乃独事考据,(二曲读书极博著有《十三经纠缪》《二十史纠缪》)其徒万充宗,万季野三礼学史学卓绝一代。

梨洲之弟晦木泽望崇祯中秋试不第,弟兄相约闭关读尽天下书而后出,其魄力可惊,亦见当时博学之风如一大潮流不可抵挡也。

清代经学有正统派,有怀疑派。

正统派以亭林为之魁,实为苏州学派之祖。

其下则惠元龙、天牧、定宇祖孙三人。

世人皆以定宇为苏州学派之祖,与常州徽州鼎足为三顾。

宇先生考古之功固属不小,发明汉易尤有大功,然以徽州之江慎修、戴东原、胡竹村、墨花庄,则苏州较逊色。

定宇弟子余萧客,江声无过人之才,独王西庄,钱竹汀可传耳。

竹汀学问最精,然太仓人非苏人也。

若段茂堂,陈硕甫则受东原之法,乳已成徽学。

而宋浮溪又属常州学系,著以亭林冠苏州。

则徽州之江慎修实师法亭林,其徒弟遍海内,北方学者受亭林学派之影响为不少。

徽州亦正统派也。

顾东原一出风靡全国,其直接间接弟子有孔巽轩,王怀远,段茂堂,郝兰亭。

郝氏之尔雅,段氏之说文皆成空前之作。

王氏之小学几乎绝后,而徽州诸儒大都朴学胜于苏常。

常州为革新派,即今文学也。

庄方耕著《春秋正辞》审密有条理,至刘申受述《公羊学》全祖董。

江都何劭公一时才华之士,颇喜之其徒有宋浮溪,龚定盦,魏默深,戴子高。

子高又笃信习斋学说,由默深而影响湘潭王壬秋。

壬秋传之井研廖季平,季平传之康有为,有为传之梁启超,同时湖南有皮鹿门,谭嗣同,唐才常皆与梁启超友善,唱今文公羊家,言素王改制九世复仇,而革命起清室亡矣。

怀疑派以毛西河为魁,然西河小辩小慧不足服人。

其最有成绩者为阎百诗,断定二十五篇古文尚书为伪,此案确定至今不能平反。

梨洲,晦木,胡东樵力攻河图洛书,先天后天图。

然江慎修独信河洛。

嘉庆间有崔东壁著《考信录三十六卷》中有唐虞夏商丰镐洙泗考信录等,于可疑者备致抉剔。

然皆立说精当,实事求是。

至东原之攻宋儒其人格远不如习斋,其书虽疏证孟子而阴取荀子心先窒碍,故立说触处窒碍朱鼎父无邪堂问答已痛驳之。

总之戴氏一生学问,功罪参半,江问渔《中国人性论》谓为情欲主义派信然,然江氏实崇拜性恶说者也。

疑古之学至康有为而结晶。

康氏有新学伪经考举,古文学中疑似之处一一切以为刘歆伪造,而章太炎反之,以为孔子以后莫如刘歆胡适之。

更走极端彼,以为经史百家多半不足征言,说者以为胡氏用科学方法治国学,怀疑乃第一步工夫,其信然欤。

清初诸儒魄力极大,富有开国气象。

如顾亭林,王船山,黄梨洲,朱竹垞等著书种类之多令人可惊。

即一部书如顾震沧之《春秋大事表》徐健庵之《读礼通考》秦文恭之《五礼通考》胡东樵之《禹贡锥指》顾景范之《读史方舆纪要》顾亭林之《音学五书》朱竹垞之《经义考》。

大都博大精审兼而有之。

乾嘉间诸儒学问精审或过于前,然博大不及也。

其间最精者为张皋文之《周易虞氏义》陈硕甫之《诗毛氏传疏》,清代二百数十年专家之书首推此二部。

然虞氏书已散俟,故张氏纂辑发挥苦心经营,尤为不易,可称绝作矣。

清末人才渐耗,似气运将竭,无伟大之著作。

如曲园著书虽多,除古书疑义举例七卷精确可传外,余皆琐碎之作,且表示堕落独孙仲容。

周礼正义号称博大,尚不免芜杂松江,张文远征君著《丧服郑氏学》与曹师复礼先生之《易郑氏笺释确守郑氏家法》既精且博,曹师近成李鼎祚,周易集解注尤为不刊之作,胶东柯凤声《新元史》贯串中西,集诸家之大成,三君子可为清代学术之后劲矣。

清代理学一至中叶无复生气,其时乃别开一派。

江西罗台山,苏州汪天绅,薛皆山,彭尺木皆儒佛双修,彭氏尤皈心净土独为纯。

笃近时佛学大昌而杨仁山居士遂以佛门龙象,唱道东南则彭氏开之也(清代结局佛学得一杨仁山道术,得一四川双江刘止塘沅两大教师也)清代诸儒搜易学术,或掇拾坠绪,发挥光大或创辟蹊径自成宗派,实为中国历史上最有价值之时代。

然尚有未竟之工作为甲骨文,二为元史,三为子书。

而子书中之墨子如梁启超,胡适之,章行严,陈柱等皆有校补笺释。

然书中宝藏尚未尽泄也至,如管子一书其价值在诸子之上,尚未有人研究及之耳。

要而言之诸儒中经学守许郑理学,守朱陆皆正统派也。

理学中之习斋尺木。

经学中之常州庄刘革新派也,戴子高之今文学。

阎百诗,太原人也。

崔东壁大名人也,而拜其赐者乃在徽州。

一为戴东原,二为胡适之,皆由怀疑而进于破坏今文学起于常州,由常州而湖南,由湖南而广东,康梁出而旌旗变色,又吸收西方学说,乃释庄子在宥,为自由易,群龙无首,为民主其学说,风靡一世而清乃亡矣。

清之兴焉,以学术其亡,亦以学术今世之唱导学术其宗旨,将使后来生如何之结果,试掩卷而推之,亦有兴味之一问题也。

孔孟学说儒家独尊地位确立之后,整个封建王朝时代它都不曾动摇过,而在近现代社会转型和当代社会动荡时期,它却遭到了不公正的诋毁,之所以这样,与其学说思想当然脱不了干系,其中还包括时代因素的影响。

身为儒家生力军的孟子,其学说曾倍受推崇,围绕其提出的“仁”之学说,学界的探讨相当之多,这些论说精辟也不失公平、客观,但亦有以偏概全和溢美之嫌,时代的发展给我们反思孟子学说和这些观点提供了新的视角。

一、“仁”之始末和概念辨析最先阐释“仁”的并非孟子,儒家开派始祖孔子对“仁”就有不少宏论。

“仁”在孔子时代仅构成一孤立概念,“如有王者,必世而后仁”,“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何”〔1〕,诸如此类,皆以一“仁”字抒发其思想,很少另用它字与之匹配,这点从下面的引文也能看出。

孔子之“仁”内容极其宽泛,多为个人品德(品性)修养问题。

《论语》开篇《学而》即有“君子务本,本立而道生,孝悌也者,其为仁之本与”,似乎“仁”之根本在于“孝悌”,此说即便有不当之处,但孔子对“仁”的论述不少是由此而阐发开的。

同章又言“巧言令色,鲜矣仁”〔2〕,“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁”,从以上言论可以看出,“仁”在孔子的眼中是一个如何做人——修身(齐家、治国、平天下的前提条件)的问题,与《大学》一再言及的“身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平,自天子以至于庶人,一是皆以修身为本”有相契合之处〔3〕。

孔子这一思想尤其凸显在回答“仁”为何物问题上,其弟子就“仁”曾多次提问,但孔子的答案从不相同。

颜渊问仁,子曰:“克已复礼为仁,一日克已复礼,天下归仁焉,为仁由已,而由人乎哉?”颜渊随而问具体做法,孔子说“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”,这是孔子对“仁”的一种解释,就颜回本人而言,“仁”就在于“依礼行事”,步骤如何孔子说得一清二楚,所以颜回马上回答说“回虽不敏,请事斯语矣”〔4〕。

显而易见,这里的“仁”是个人品性问题,而不是一个社会问题,它强调的是个人行为准则,即修身问题〔5〕。

樊迟曾三次问“仁”,孔子在《颜渊》中曰“爱人”;《雍也》中云“仁者先难而后获,可谓仁矣”;《子路》中说“居处恭,执事敬,与人忠,虽之夷狄,不可弃也”。

可见“仁”之意义因时而异,虽然三次回答各不相一,但其主旨却还是告诉樊迟做人的道理,即如何达“仁”。

孔子曾云“志于道,据于德,依于仁,游于艺”,又曰“刚、毅,木、讷,近仁”,又说“能行五者于天下,为仁矣”,即“恭,宽,信,敏,惠”〔6〕,这里仁与道、德、艺、恭、宽、信、敏、惠是同等的,而这些在孔子的言论中都是个人修身目标。

谁能做到“仁”的要求,便可称为“仁者”,所以孔子对“仁”的解释还有“仁人”的意思,“微子去之,箕子为之奴,比干谏而死”,孔子曰“殷有三仁焉”;“知者乐水,仁者乐山,知者动,仁者静,知者乐,仁者寿”〔7〕,这一点似乎用不着多举例。

“仁”的难易如何?对孔子而言,“仁”似乎轻而易举,“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣”〔8〕。

实际情况如何呢?《公冶长》中记有孟伯武问孔子子路、求、赤是否做到了仁?孔子回答“不知道”,随即解释说“由(子路)也,千乘之国,可使治其赋也,不知其仁也;求也,知室之邑、百乘之家,可使为之宰也,不知其仁也;赤也,束带立于朝,可使与宾客言也,不知其仁也”,可见并非易事。

孟子对“仁”的论述远没有孔子繁杂,单独使用“仁”的情况很少,更多的是用“仁义”、“仁政”、“仁术”之语,“仁”成了一个修饰名词,其主体意思也似乎发生了转移。

经过孟子的发挥后,“仁”的含义有了明确指向,可以更具体地理解它,也能加以总结和概括了,这就是学者为什么对“孟子仁学”谈得更多的原因,也是将其“仁”多局限于“仁政”的缘故。