社会心理学讲义

- 格式:ppt

- 大小:1.65 MB

- 文档页数:25

三.基本归因偏差/一致性偏差1.概念基本归因偏差:观察者高估内部因素的作用,而低估控制行动者行为的环境因素的作用的倾向。

比如:我们更喜欢将别人的行为归为他们的内部因素,而不他们所处的环境。

一致性偏差:从别人的可见的行为中推断别人的人格因素的倾向,即使这样的推断没有被证明是正确的,因为存在着其它可能造成行为的原因。

比如:我们更喜欢把他人的行为归于比有根据的,更多的内部原因。

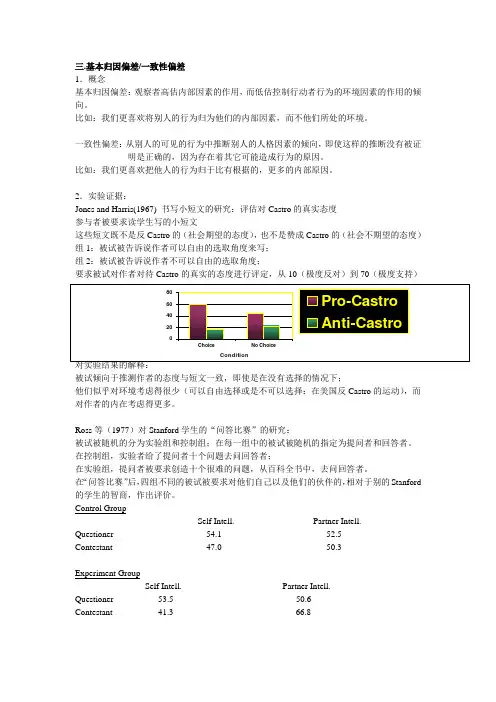

2.实验证据:Jones and Harris(1967) 书写小短文的研究:评估对Castro的真实态度参与者被要求读学生写的小短文这些短文既不是反Castro的(社会期望的态度),也不是赞成Castro的(社会不期望的态度)组1:被试被告诉说作者可以自由的选取角度来写;组2:被试被告诉说作者不可以自由的选取角度;要求被试对作者对待Castro的真实的态度进行评定,从10(极度反对)到70(极度支持)被试倾向于推测作者的态度与短文一致,即使是在没有选择的情况下;他们似乎对环境考虑得很少(可以自由选择或是不可以选择:在美国反Castro的运动),而对作者的内在考虑得更多。

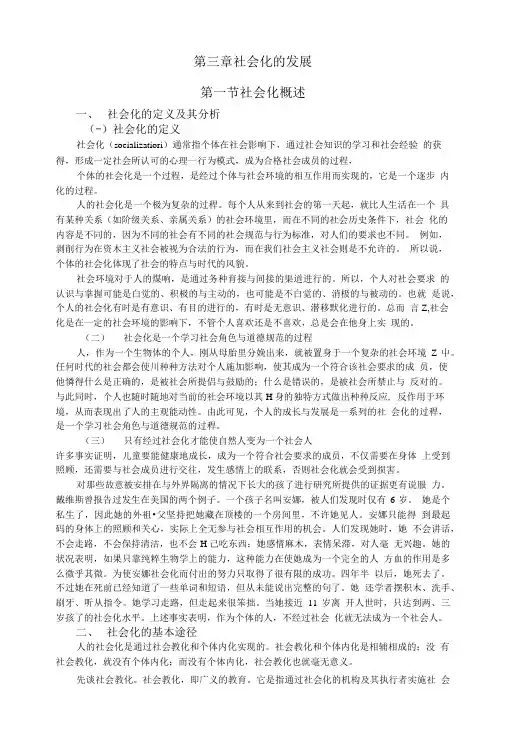

Ross等(1977)对Stanford学生的“问答比赛”的研究:被试被随机的分为实验组和控制组;在每一组中的被试被随机的指定为提问者和回答者。

在控制组,实验者给了提问者十个问题去问回答者;在实验组,提问者被要求创造十个很难的问题,从百科全书中,去问回答者。

在“问答比赛”后,四组不同的被试被要求对他们自己以及他们的伙伴的,相对于别的Stanford 的学生的智商,作出评价。

Control GroupSelf Intell. Partner Intell.Questioner 54.1 52.5Contestant 47.0 50.3Experiment GroupSelf Intell. Partner Intell.Questioner 53.5 50.6Contestant 41.3 66.83.对基本归因偏差/一致性偏差的解释1)知觉显著性(perceptual salience)假设行为者和行为者的行为者是有“因果关系”(causal unit)的。

第三章社会化的发展第一节社会化概述一、社会化的定义及其分析(-)社会化的定义社会化(socializatiori)通常指个体在社会影响下,通过社会知识的学习和社会经验的获得,形成一定社会所认可的心理一行为模式,成为合格社会成员的过程,个体的社会化是一个过程,是经过个体与社会环境的相互作用而实现的,它是一个逐步内化的过程。

人的社会化是一个极为复杂的过稈。

每个人从来到社会的第一天起,就比人生活在一个具有某种关系(如阶级关系、亲属关系)的社会环境里,而在不同的社会历史条件下,社会化的内容是不同的,因为不同的社会有不同的社会规范与行为标准,对人们的要求也不同。

例如,剥削行为在资木主义社会被视为合法的行为,而在我们社会主义社会则是不允许的。

所以说,个体的社会化体现了社会的特点与时代的风貌。

社会环境对于人的煤响,是通过务种育接与间接的渠道进行的。

所以,个人对社会要求的认识与掌握可能是白觉的、积极的与主动的,也可能是不白觉的、消极的与被动的。

也就是说,个人的社会化有时是有意识、有目的进行的,有时是无意识、潜移默化进行的。

总而言Z,社会化是在一定的社会环境的影响下,不管个人喜欢还是不喜欢,总是会在他身上实现的。

(二)社会化是一个学习社会角色与道德规范的过程人,作为一个生物体的个人,刚从母胎里分娩出来,就被置身于一个复杂的社会环境Z 屮。

任何时代的社会都会使川种种方法对个人施加影响,使其成为一个符合该社会要求的成员,使他憐得什么是正确的,是被社会所提侣与鼓励的;什么是错误的,是被社会所禁止与反对的。

与此同时,个人也随时随地对当前的社会环境以其H身的独特方式做出种种反应, 反作用于环境,从而表现出了人的主观能动性。

由此可见,个人的成长与发展是一系列的社会化的过稈,是一个学习社会角色与道徳规范的过稈。

(三)只有经过社会化才能使自然人变为一个社会人许多事实证明,儿童要能健康地成长,成为一个符合社会要求的成员,不仅需要在身体上受到照顾,还需要与社会成员进行交往,发生感情上的联系,否则社会化就会受到损害。

第二章人际关系一、人际关系的概述(一)人际关系的概念人际关系是人们在一定的群体背景中,在活动和交往过程中结成的心理关系,即心理距离。

它的形成与变化,取决于交往双方需要满足的程度。

人际交往是人与人互动的过程、沟通的过程、交流的过程。

人际交往的最基本的功能在于借助语言符号和非语言符号系统传递信息、交流感情,形成一定的社会关系,促进人的行为保持和谐一致。

(二)人际关系的距离爱德华·霍尔,把人际距离划分为:亲密距离、个人距离、社交距离、公共距离。

1.亲密距离距离0—46cm(0—50cm),这个区域属于亲爱者、家庭成员等关系密切的人在交际中所处的距离,如:父母对子女的拥抱亲吻等。

亲密距离又可以分为亲密近距离和亲密远距离。

亲密距离地近范围是指身体能够充分或直接接触的范围,人们在近距离沟通时候更多依赖触摸觉,通常情况下人们只允许情侣或孩子进入这一范围,亲密距离近范围一般为0—15cm。

而亲密距离地远范围一般指手臂相互接触拥抱的适当距离,但不能进行身体的全面接触,具体距离为15—46cm之间,通常情况下,亲密距离地使用都限于个人环境。

2.个人距离个人距离是朋友间进行沟通的适当距离一般为46—120cm(或者50—120cm)。

个人距离的近范围为46—76cm,这个距离可以隔断个人之间的体热和体味交流,同时又可以相互握手,并保持正常的视觉沟通。

个人的远距离范围76—120cm,在这个距离中,沟通双方没有任何触碰空间,熟人和陌生人都可以进入这个距离,一般情况下,熟人接触更接近近范围一端(46cm),陌生人更倾向于远范围(76cm)一端。

3.社交距离社交距离是一种社交性或礼节上的人际距离,进入这个区域的人彼此相识、但不熟悉,他们在一起具有一定明确的交际目的。

社交距离范围一般为120—366cm(120—370cm),这种距离个人有一种安全感,处在这种距离中的两人,既不会怕受到伤害,也不会觉得太过生疏,可以友好交流。

第二部分社会心理学第一章自我意识一、自我意识的概述(一)自我意识的含义自我意识是指个体对自己的认识和态度,是人格的重要组成部分,是使人格部分整合和统一起来的核心力量。

一般认为自我意识包括三种成分:1.自我认识即个体对自己的心理特点,人格特征、能力及自身社会价值的自我了解与自我评价。

2.自我体验即个体对自己的情感体验,如自尊、自爱、自豪、自卑及自暴自弃等。

3.自我监控即属于自己的意志控制,如自我检查、自我监督、自我调节和自我追求等。

(二)自我意识的发展阶段个体自我意识的发展经历了从生理自我到社会自我,再到心理自我的过程。

1.生理自我生理自我是自我意识的原始形态。

它始于儿童1周岁,到3周岁左右基本成熟。

生理自我是自我意识发展的第一个飞跃期。

2.社会自我儿童在3岁以后,自我意识发展到社会自我阶段,至少年期基本成熟。

儿童从轻信成人的评价逐渐过渡到自我独立评价,自我评价的独立性、原则性、判断性正在迅速发展,对道德行为的判断能力,也逐渐达到了前所未有的水平,从对具体行为的评价发展到有一定概括程度的评价。

3.心理自我心理自我是从青春期开始发展和形成的。

这时,青年开始形成自觉地按照一定的行动目标和社会准则来评价自己的心理品质和能力。

青春期是自我意识发展的第二个飞跃期。

二、乔哈里视窗美国心理学家从自我概念的角度对人际沟通进行了深入的研究,并根据“自己知道—自己不知”和“他人知道—他人不知”这两个维度,依据人际传播双方对传播内容的熟悉程度,将人际沟通信息划分为四个区:公开区(开放区)、盲目区、隐藏区和未知区(也称封闭区),这个理论称为“乔哈里视窗”。

1.公开区公开区自己知道、别人也知道的信息。

例如你的家庭情况、姓名、部分经历和爱好等。

公开区具有相对性,有些事情对于某人来说是公开的信息,而对于另一些人可能会是隐秘的事情。

在实际工作中的人际交往中,共同的公开区越多,沟通起来也就越便利,越不易产生误会。

2.盲目区是自己不知道、别人却可能知道的盲点。

社会心理学概论第一节概述1、现代心理学基础性分支学科2、与心理学、社会学、文化人类学有密切关系3、《社会心理学》(1908)与《社会心理学导论》(1908)——诞生的标志第一单元:研究对象和范围•一、社会心理学的定义•美国在《社会心理学》(1924),认为除了个人心理不存在群体心理,社会心理学是“研究个体的社会行为和社会意识的学科”)认为:“社会心理学是关于社会互动的科学,以群体生活的心理学为基础。

以对人类反应、沟通以及本能和习惯行为的群体塑造类型的解释为出发点”,“研究个体的社会行为的心理学有赖于对个体生活在其中的历史的与社会环境的理解”。

社会心理学是研究社会情境中的人的心理过程及其行为规律的科学。

二、社会行为与社会心理•1、社会行为•社会行为是人对社会因素引起的并对社会产生影响的反应系统。

•它包括个体的习得行为、亲社会行为和反社会行为、人际合作与竞争、群体的决策行为等。

•(1936):B = f (P .E)•2、社会心理•社会心理是社会刺激与社会行为之间的中介过程,是由社会因素引起并对社会行为具有引导作用的心理活动。

三、社会心理学的研究范畴•1个体层面:个体社会化与自我意识、社会知觉、态度、社会动机、社会学习等;•2人际层面:个体之间的相互作用,如人际沟通、人际关系等;•3群体层面:群体凝聚力、群体心理氛围,以及个体与群体的相互作用、社会影响等;•4、社会层面:风俗、时尚、阶层、阶级,以及民族心理特征、国民性等。

社会心理学研究内容1.社会心理学的本质:社会心理学是什么﹖2.社会认知:我们如何知觉并解释对我们自己和他人的信息﹖个体以既有的认知结构为基础,解释他所观察到的人(包括自己与他人)的社会行为。

3.态度与态度改变:态度是什么﹖它又如何改变﹖4.人际关系:人际吸引、喜欢和爱;什么使得我们喜欢并爱上他人﹖5、人际关系沟通:我们与他人沟通的方式是什么﹖如何使这些方式更有效﹖什么是社会心理学*社会心理学者的主要任务在探讨与解释为什么个体的思考、感受和行为会受他人,不论是实在的、虚构的、隐藏的他人的影响。

第二章社会心理学考点串讲第一节概述社会心理学诞生1908、罗斯(美)《社会心理学》麦独孤(英)《社会心理学导论》一、社会心理学定义社会心理学的定义(侧重于心理学和社会学)社会心理学:研究社会情境中的人的心理现象及其行为规律二、社会行为与社会心理勒温:B=f (P, E),B:行为;P:个体;E:环境;f:函数关系三、社会心理学简史社会心理学发展三阶段及时间哲学思辨古希腊-19世纪上半叶辩论人性(善与恶)eg孟子/苏/柏拉图-善;荀子 /亚里士多德-恶经验描述 19世纪中叶-20世纪20初进化论、民族、群众、本能、精神分析麦独孤用本能来解释人类的社会行为。

实证分析 20世纪初至今社会心理学进入了实证研究的阶段。

勒温——社会心理学之父F·奥尔波特——实验社会心理学的奠基人三、社会心理学的研究方法1、社会心理学研究遵循的主要原则:价值中立(反社会价值观-干预和引导)、系统性原则、伦理原则四、社会心理学的主要理论流派1、社会学习论起源于行为主义、代表人物班杜拉、沃尔特斯(1)学习的机制联想:经典条件反射(鸽子-和平)强化:操作条件反射 -正强化、负强化、惩罚模仿(2)观察学习的过程:注意→保持→动作再现→动机(外部强化、替代性强化、自我强化)2、符合互动论自我是社会的产物。

3、精神分析弗洛伊德:意识、潜意识;自我、本我、超我荣格:集体无意识霍妮:男女之间的心理差异是文化因素决定的。

沙利文:人际关系是人格形成和发展的源泉。

第二节社会化与自我一、社会化1、社会化:个体由自然人成长为社会人的过程。

终身社会化的观点社会化分为早期社会化(儿童、青少年)、继续社会化(成年)、再社会化(社会急剧变化)我国的劳动教养和劳动改造制度是一种再社会化的机制。

(劳动教养-社区矫正)社会化的基本内容:掌握知识、技能;社会规范;生活目标;社会角色社会化基本条件:(题干:一个人要变成社会人不可或缺的条件包括)较长的生活依附期:从出生到独立生活,13-25岁,有变长趋势。

东北农业大学文法学院社会心理学课程教案(2015-2016学年第2学期)整理人:马永方审定人:刘兆军2016 年8 月社会学心理学课程教案(第一次课/2学时)1社会学心理学课程教案(第一次课/2学时)2第一章社会心理学概述第一节为什么要学习社会心理学 30分钟第二节什么是社会心理学 30分钟第三节社会心理学的历史发展 30分钟教学目的:通过本章教学,了解社会心理学学习意义及学科基本定义。

教学重点:1、社会心理学的学科定义。

2、社会心理学的基本发展历史。

教学难点:社会心理学基本发展历史。

教学方法及手段:以讲授法为主;依据启发式教学法向学生提出问题,启发学生思考;列举丰富的实例,提高学生兴趣,加强教学教学内容:第一节:学习社会心理学的意义宏观意义:认识自己、认识他人、认识社会、认识生活微观意义:考研、就业第二节社会心理学的涵义定义:研究个体和群体的社会心理、社会行为及其发展规律的科学。

(沈德灿)3研究领域:个体:3 、4 、5章人际:6 、7章团体:8 、9 、10章第三节社会心理学发展历史1。

酝酿2。

起步(40年代)3。

发展4.反思(70年代)5.大发展(80年代以后)社会学心理学课程教案(第二次课/2学时)45社会学心理学课程教案(第二次课/2学时)6社会学心理学课程教案(第三次课/2学时)78社会学心理学课程教案(第三次课/2学时)910社会学心理学课程教案(第四次课/2学时)1112社会学心理学课程教案(第四次课/2学时)131415社会学心理学课程教案(第五次课/2学时)1617社会学心理学课程教案(第五次课/2学时)1819社会学心理学课程教案(第六次课/2学时)21社会学心理学课程教案(第六次课/2学时)2223社会学心理学课程教案(第七次课/2学时)2425社会学心理学课程教案(第七次课/2学时)2627则不利健康.▲罗伦茨侵犯是具有生物保护意义的本能。

发展冒险性体育运动,以耗散侵犯本能挫折-侵犯学说【直接侵犯【外向侵犯【侵犯的激发【替代侵犯(受挫反应个体归因挫折【内向侵犯(自杀、自残)有很大关系)(目标受阻)【其他反应(退缩、冷漠、无能)*体罚教育创造暴力社会社会学习论的观点*侵犯行为是习得的(学会或消除)。

《社会心理学》章志光讲义第一部分教材精讲[视频讲解]第1章社会心理学溯源、对象与方法[视频讲解]1.1本章要点●社会心理学大体经历思辨期、经验描绘期与实验期而逐渐成熟与走向独立发展的道路。

●社会心理学研究的对象始终存在着争论,现在较普遍的看法是“人(个体与群体)在与社会交互作用中的社会心理及其社会行为”。

●社会心理学的主要研究方法有实验法(现场试验)与非实验法(相关法及其他),它应当是多元的,也是在不断创新发展的。

本章阐述了社会心理学的来龙去脉、研究的对象及其与邻近学科的关系,也评介了几种已在进行的主要的研究方法。

1.2重难点导学一、社会心理学的产生和发展社会心理学作为一种思想有着漫长的过去,但作为一门现代科学只有短暂的历史。

社会心理学的产生与发展,大体经历三个时期:思辨期——即在哲学怀抱中出现并积累社会心理思想阶段;经验描绘期——即在母体学科(心理学、社会学)中孕育并脱胎而成为具有最初学科形式的成型阶段;实验期——以实验、实证为主要方法开展大量研究、不断充实内容和形成多种理论而渐趋成熟的独立发展阶段。

1.思辨期(社会心理思想早期积累阶段)有社会心理现象就会有社会心理思想。

在我国古代,有许多思想家提出过不少社会心理思想。

在西方,被公认为首先提出社会心理学问题及主张的是古希腊的柏拉图(Plato,公元前427~公元前347)。

这许多主张与论述有的颇为深刻,但毕竟是零散的和思辨性的。

孕育时期·原始社会·人性之争苏格拉底、柏拉图→康德、卢梭→斯金纳西方亚里士多德→奥古斯丁、阿奎那→马基雅维里、霍布斯→弗洛伊德孟子:“恻隐之心,人皆有之;……”中国荀子:“人生性恶,其善者伪也。

”·特点:依据权威的思辨和社会准则来阐明人的社会行为,无法用经验方法证明其假设。

【启蒙期】2.经验描绘期(社会心理学孕育或成型阶段)社会心理学成为一门独立的学科,发生在19世纪中叶到20世纪初的欧洲。