李大钊是推进马克思主义哲学大众化的先驱

- 格式:doc

- 大小:43.00 KB

- 文档页数:6

李大钊传播马克思主义的活动马克思主义在中国,主要是通过李大钊等这样一批思想界的前驱,而传播开来的。

李大钊在一九一八年所写的几篇关于十月革命的著名论文(《法俄革命比较观》、《庶民的胜利》、《布尔什维主义的胜利》),虽然对马克思主义学说的内容还没有进行系统的介绍,而且文字热情洋溢、从其内容来看也有些不够恰当的地方,但它们却在相当程度上表达了和传播了马克思主义的若干观点,应该看作马克思主义在中国传播的开始。

一九一九年初,在李大钊所发表的一批文章中,对马克思主义观点有着比较深刻的阐述。

例如,他发表的《大亚细主义和新亚细主义》(一九一九年二月),指出日本侵略者所提出的“大亚细亚主义”是“并吞中国主义的隐语”,是“大日本主义的变名”,并说:“这‘大亚细亚主义’不是平和的主义,是侵略的主义;不是民族自决主义,是吞并弱小民族的帝国主义。

在这里,明确地提出了民族自决,反对帝国主义,应该说,在此之前,还没有人用马克思主义观点这样的阐述问题。

再如,他在《战后之妇人问题》(一九一九年二月)中,谈的虽然是妇女问题,但明确地表达了全世界无产阶级联合起来,用阶级斗争的手段,推翻剥削制度的马克思主义观点。

同年五月,《新青年》出版了由李大钊主编的“马克思研究号”。

他在这一期发表了《我的马克思主义观》。

这是一篇两万多字的长文,曾连载两期。

文章对马克思主义的三个组成部分——唯物史观、政治经济学和科学社会主义,都有所阐明,并指出这三个部分,“都有不可分割的关系,而阶级竞争恰如一条金线,把这三大原理从根本上联络起来。

”如果说,李在一九一八年的几篇论十月革命的文章,还只是传播了马克思主义的若干观点的话,那么《我的马克思主义观》就是开始系统的宣传马克思主义的标志了。

应该特别指出的是,一九一九年四月六日出版的《每周评论》,在其“名著”栏中刊登了《共产党宣言》第二章《无产者共产党人》后面属于纲领的一段。

这一段的译文虽然比较生硬,但却是《共产党宣言》中极重要的一段,因为它论述了无产阶级专政的思想,原(译)文写道:“劳工革命的第一步,我们所最希望的,就是把无产阶级高举起来,放他们在统治的地位,以图Democracy的战争的胜利。

《我的马克思主义观》读书笔记李大钊是我国最早了解和宣传马克思主义的先驱者之一,是马克思中国化的奠基人,为我国带来了宝贵的精神财富和思想理论,他对马克思主义有深刻的专研和独到的见解,对我国传播马克思主义具有主要意义。

俄国十月革命胜利之后,第一个社会主义国家成立,马克思思想迅速传播到全世界,李大钊对此进行认真的研究,通过马克斯主义理论,积极探索中国革命,紧扣社会主义的本质,开创了马克思主义中国化的先河。

作为中国很有远见的一位学者,他对马克思主义的理解有着非同寻常的认识,从而形成了独特的马克思主义观,“人类社会生产关系的总和,构成社会经济的构造,一切社会上政治的,法制的,伦理的,哲学的,简单的说,凡是精神上的构造,都是随着经济构造变化而变化,我们可以称这些构造为表面构造。

他却可以决定人类的精神、意识、主义、思想、使他们必须适应他的行程。

”从此可以看出,他认为,经济变动与人们的思想变动有着联系。

人们的思想、意识、对社会生活各种变化产生的影响。

可以说,人们的主观能动性与社会内部的变化具有直接的关系,即物质与意识的关系,与马克思思想的唯物史观趋于一致。

“社会主义的实现,离开人民本身,是万万做不到的”这充分肯定了人民群众是创造历史的先驱者,俄国的十月革命的胜利,对人民群众的重要性有了更深的认识,对这一理论更加注重。

他认为“只相信经济的革命,恐怕用不能实现,就能实现,就不知迟了多少时期”他把人民群众作为历史发展的动力,社会上的一切活动和变迁全为人力所造。

他揭示了马克思主义可以为我们树立良好的社会观和价值观,他指出历史不是一个人建造出来,而是人民群众赐予的,因此,如何影响当下的人民群众是很个艰巨的任务。

“农民阶级的重要性”马克思主义思想认为工人阶级是革命的主要力量,而我国有70%以上的农民,工人阶级规模相对较小,而马克思思想忽视了农民阶级在变革时的作用,李大钊并没有恪守规矩,他深刻认识到了农民对革命的重要性。

为了让农民提高参加革命,应该给予土地利益,保障的他们权益,这有利于让农民参加革命的积极性,李大钊同时也认识到了农民阶级的局限性,他强调加强对农民的国民教育,提高农民的思想文化水平,这有利于引导农民参加革命运动,最大规模的发挥反帝反封建的体制。

2019年精选初中八年级上册历史第9课新文化运动中华书局版拔高训练【含答案解析】第四十七篇第1题【单选题】李大钊是中国马克思主义思想传播的先驱,在中华大地上第一次高高举起马克思主义的旗帜,他宣传马克思主义的事迹有( )①创办《每周评论》②发表《庶民的胜利》③发表《布尔什维主义的胜利》④创办《大公报》A、①②③B、②③④C、①③④D、①②④【答案】:【解析】:第2题【单选题】1916年5月,李大钊在《民彝与政治》一文中疾呼:“民与君不两立,自由与专制不并存,是故君主生则国民死,专制活则自由亡。

”材料表明李大钊主张( )A、提倡科学,反对迷信B、提倡人性,反对神学C、提倡民主,反对专制D、提倡新文学,反对旧文学【答案】:【解析】:第3题【单选题】下列哪些是新文化运动的代表人物( )①康有为②陈独秀③李大钊④孙中山A、①②B、②③C、①④D、③④【答案】:【解析】:第4题【单选题】口号往往带有时代的印记。

下列口号按其出现的先后顺序,排列正确的是( )①“发展才是硬道理” ②“打倒孔家店”③“自强”“求富” ④“人有多大胆,地有多大产”A、①②③④B、②③④①C、③①②④D、③②④①【答案】:【解析】:第5题【问答题】阅读下列材料从1840年到1919年的历史中,我们可以清晰地看到几条并行前进、交错发展的历史脉络:列强发动的一次又一次侵略战争,把中国推向灾难的深渊;志士仁人一次又一次地奋起,救国救民于苦海;……先贤们不懈斗争、上下求索,探寻着希望之路……——摘编自《历史·政治文明历程》请回答:(1)在材料提及的历史阶段中,把中国推向“深渊”的侵略战争有哪些次?并指出相关战争在使中国陷入灾难深渊过程中的阶段性影响。

(2)结合所学知识谈谈你对“灾难”一词含义的理解。

(3)志士仁人一次次地“奋起”,包括了哪四次重要的近代化探索活动?(4)今天我们在感念先贤的同时,应传承他们的哪些精神?【答案】:【解析】:第6题【问答题】“西洋人因为拥护德、赛两先生,闹了多少事,流了多少血……我们现在认定只有这两位先生可以救中国政治上、道德上、学术上、思想上的一切黑暗。

李大钊与马克思主义在中国的传播李大钊与马克思主义在中国的传播[内容摘要]李大钊同志是中国共产主义的先驱,伟大的马克思主义者,杰出的无产阶级革命家,中国共产党的主要创始人之一,他不仅是我党早期的领导人,而且是学识渊博、勇于开拓的著名学者,在中国共产主义运动和民族解放事业中,占有崇高的历史地位。

本文主要从李大钊对马克思主义在早期中国的传播做一些介绍,从马克思主义在中国传播的背景、李大钊对马克思主义的态度、李大钊对马克思主义的宣传三个方面来阐述。

美国学者莫里斯~迈斯纳在其于1967年由哈佛大学出版社出版的《李大钊与中国马克思主义的起源》一书序言中,阐述李大钊在现代中国的历史地位与作用时说:“现在,李大钊作为中国共产党第一个真正的领导人和最伟大的烈士受到尊敬。

他不是中国的列宁,因为这个荣誉已属于毛泽东。

但是李大钊是一个承前启后的人物,他象征着老一辈东方民主主义者与新文化运动前期(1915-1919)受过西方教育的知识分子之间的联系。

在后者当中,中国第一批马克思主义者脱颖而出,出现了新一辈年轻的共产主义知识分子,1927年后,他们掌握了党的领导权。

在中国共产主义者试图把中国历史前进的这个连续完整的链条中,李大钊正好是毛泽东之前的一环。

”他又说:“向为北京大学的历史教授和图书馆馆长,李大钊是第一个声明拥护俄国十月革命的重要的中国知识分子,他还以中国共产党两主要创立者之一、以不幸的国共合作的主要设计者的身份著称于世。

然而,就其所发挥的重要作用来说,与其说他是一个共产主义的政治领袖,还不如说他是一个马克思主义理论的中国解释者。

李大钊最先承担了把马克思主义中国化的任务,使它适应中国的实际情况。

他不仅介绍了马克思列宁主义理论,而且还对未来即将发生的变化作出预言。

他的著作代表着我们时代最易引起争议的革命理论,即马克思主义的唯意志论解释与好战的民族主义的结合。

李大钊对马克思主义理论的解释,深深地影响着未来整整一代中国共产主义领导人的思想和行动,他们中最杰出的一个人是1918年冬至1919年春这段关键的日子里,李大钊在北京大学图书馆的年轻助手——毛泽东。

《我的马克思主义观》一文作者是李大钊。

李大钊是中国最早传播马克思主义的先驱者、中国共产党主要创始人之一。

字守常。

河北乐亭人。

少年读乡塾。

1905年考入永平府中学。

1907年考入天津北洋法政专门学校。

1913年东渡日本,次年考入早稻田大学政治本科。

留日期间,积极参加反对袁世凯的活动。

1916年春发表篇论文《青春》,提出创造青春中华的理想。

5月回国,任北京《晨报》总编辑、《甲寅》日刊编辑,积极投身新文化运动。

1918年1月任北京大学图书馆主任。

扩展资料:作品原文如下:一个德国人说过,五十岁以下的人说他能了解马克思主义的学说,定是欺人之谈。

因为马克思的书卷帙浩繁,学理深晦。

他那名著《资本论》三卷,合计两千一百三十五页,其中第一卷是马氏生存时刊行的,第二、第三卷是马氏死后他的朋友昂格思替他刊行的。

这第一卷和第二、三两卷中间,难免有些冲突矛盾的地方,马氏的书本来难解,添上这一层越发难解了。

加以他的遗著未曾刊行的还有很多,拼上半生的工夫来研究马克思,也不过仅能就他已刊的著书中,把他反复陈述的主张得个要领,究不能算是完全了解“马克思主义”的。

我平素对于马氏的学说没有什么研究,今天硬想谈“马克思主义”已经是僭越的很。

但自俄国革命以来,“马克思主义”几有风靡世界的势子,德奥匈诸国的社会革命相继而起,也都是奉“马克思主义”为正宗。

“马克思主义”既然随着这世界的大变动,若动了世人的注意,自然也招了很多误解。

我们对于“马克思主义”的研究,虽然极其贫弱,而自一九一八年马克思诞生百年纪念以来,各国学者研究他的兴味复活,批评介绍他的很多。

我们把这些零碎的资料,稍加整理,乘本志出马克思研究号的机会,把他转介绍于读者,使这为世界改造原动的学说,在我们的思辨中,有点正确的解释,吾信这也不是绝无裨益的事。

万一因为作者的知能谫陋,有误解马氏学说的地方,亲爱的读者肯赐以指正,那是作者所最希望的。

李大钊对马克思主义中国化的贡献——以民主革命时期为研究视角摘要:李大钊先生是中国当之无愧接触和传播马克思主义的先驱者,是中国早期马克思主义传播运动的中流砥柱。

本文以民主革命时期为研究视角,介绍李大钊先生学习、传播马克思主义的历程变迁,探讨李大钊先生对马克思主义中国化的巨大贡献,于现阶段对马克思主义中国化研究和中国特色社会主义道路建设仍有巨大参考借鉴意义。

关键词:李大钊;马克思主义;马克思主义中国化;贡献;民主革命时期中国之马克思主义,约之两个时段,一为确立之阶段,另则为马克思主义在中国的发展阶段,即马克思主义中国化阶段。

民主革命时期,十月革命的成功,让李大钊经过对各种主义的比较后,最终把目光投向了马克思主义,他之于中国是最早信仰马克思主义,是马克思主义在中国确立阶段的奠基人。

同时,马克思主义中国化不可一蹴而就,是一个复杂的历史潮流,是长期的历史进程。

早期马克思主义者在学习和利用马克思主义基本原理进行革命指导和本国组织建设时,就已经成为了马克思主义中国化的一大标志。

其思想是先于后世这个命题而存在,李大钊作为马克思主义中国化思想的启发者和奠基者,为这个命题及后续马克思主义基本原理与中国国情相结合做出了巨大贡献。

一、李大钊前期思想变迁李大钊在中国面临着亡国灭种之危难时刻,背负寻找拯救民族真理之目标,踏上了去日本求学的道路。

留日期间,受到日本社会主义思潮的影响,同时国内爱国运动此起彼伏,中国留学生的思想不断分化。

李大钊于日本的早稻田大学进修,在此阶段,学习了政治经济学原著,哲学,英文,还选修了“都市问题”课程,任课老师从社会主义的立场出发为学生分析经济问题。

李大钊的社会主义思想在此得到了启蒙,为后来马克思主义学说的学习和传播及政治活动打下了思想基础。

留学日本,李大钊时刻关注国内政治革命发展情况。

在学习期间,李大钊结识了许多进步知识分子,与他们探讨国际国内形式,探讨中国现状和革命形势,学习交流马克思主义译著。

马克思主义中国化过程中的共产主义运动先驱者研究——李大钊对马克思主义在中国传播的重要贡献谭月明【期刊名称】《沈阳农业大学学报:社会科学版》【年(卷),期】2021(23)6【摘要】李大钊是中国伟大的马克思主义者、共产主义运动先驱和无产阶级革命家,他胸怀国家,心系人民,一生都在苦寻救国救民的道路,致力于中华民族复兴伟业。

面对诸多改造社会的西方社会思潮,深受传统文化熏陶的李大钊希望寻求一条能够融合东西方文明之路改造中国。

李大钊关注时局,审视世界各国发展状况,通过分析俄国革命,在法国革命和俄国革命的比较中洞察、觉醒,认为俄国革命是20世纪人类文明的新曙光,毅然高举马克思主义大旗,在中国大地上传播、坚持和捍卫马克思主义。

在传播马克思主义过程中,李大钊并非简单地把马克思主义奉若教义,他非常注重马克思主义中国化,自觉运用唯物史观分析中国国情,关注中国农工运动,指出农民运动在中国革命中的重要地位,农民是中国革命成功的重要动力,他是中国共产党较早注重农民运动重要性的领导人之一。

同时,他勾画了一幅心中的“新中国”蓝图——物心改造的“少年中国”,他鼓励知识青年到农村去启发民智、组织农民和建功立业,这些思想观点至今仍然具有重要的时代价值。

【总页数】5页(P641-645)【作者】谭月明【作者单位】沈阳农业大学马克思主义学院【正文语种】中文【中图分类】D231【相关文献】1.整体研究马克思主义中国化与中国化马克思主义的奠基之作——汪青松《马克思主义中国化与中国化的马克思主义》引起理论界学术界强烈反响2.马克思主义传播到中国与中国化后的马克思主义关系研究——评《当代中国马克思主义研究》3.李大钊:中国第一个马克思主义者——在研究、传播马克思主义上的重要贡献4.李大钊对马克思主义中国化原则的初步探索——兼论马克思主义中国化形成的标准5.新时代背景下马克思主义中国化经典著作研究——评《马克思主义中国化进程中经典著作编译及传播研究》因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

李大钊对早期马克思主义大众化的贡献【摘要】十月革命的胜利为中国带来了接触马克思主义的机会,中国人民在以马克思主义为指导的中国共产党的领导下,推翻了压在身上的三座大山,建立了社会主义新中国,成为了自己的主人,如今,中国经过改革开放等社会主义建设时期,更是成为国际上备受瞩目的发展中社会主义国家。

马克思主义的传入对中国的历史发展起到了举足轻重的作用,而马克思主义的大众化更是将理论应用于实际,使马克思主义得到广泛传播并深入民心。

本文试分析具有代表性的早期马克思主义者——李大钊同志,在马克思主义大众化的历史进程中扮演了怎样的角色,以及对如今马克思主义大众化的影响和借鉴作用。

【关键词】李大钊;马克思主义;大众化;群众运动一、马克思主义传入中国的背景(一)中国的实际国情1840年鸦片战争以后,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。

孙中山先生领导的辛亥革命虽然推翻了清朝的封建统治,建立了崇尚民主共和的中华民国,但袁世凯窃取了辛亥革命的胜利果实,继袁世凯之后的北洋军阀对内实行军事独裁,对外投靠帝国主义,各路军阀割据混战愈演愈烈,国家前途岌岌可危,百姓生活在水深火热之中,“共和国”名存实亡。

孙中山及其追随者虽然仍坚持革命但屡战屡败,证明资产阶级革命道路在中国走不通,当时的先进分子吸取了沉痛的教训,并开始积极探索救国图存的正确道路。

当俄国十月革命取得胜利的消息传到中国的时候,中国正是新文化运动进行得如火如荼之时,十月革命的胜利空前地显示了马克思列宁主义的巨大威力,使中国的先进分子受到鼓舞和启迪,从中看到了中国革命的新出路和希望。

(二)马克思主义在中国的早期传播马克思主义在中国的早期传播经历了一个由“精英”到“大众”的过程。

马克思主义在中国的传播主要依靠中国先进的、精英阶层的知识分子。

早在马克思主义传入中国之前,当时一般的知识分子都难以直接阅读外文版的马克思主义理论著作,而文化层次较低的中国无产阶级和广大没有机会接受教育、目不识丁的劳动群众就更没有条件接触到马克思主义理论。

为什么说李大钊是我国最早选择了马克思主义的先驱作者:暂无来源:《新长征》 2012年第12期李大钊在1918 年就开始用马克思主义的观点分析第一次世界大战和十月革命的原因。

在《庶民的胜利》一文中,李大钊热情地歌颂了十月革命是劳工主义的胜利,是庶民的胜利,“今后世界的人人都成了庶民,也就都成了工人”。

在1919 年《新青年》第6卷第5号上,李大钊发表了《我的马克思主义观》,这是一篇2万多字的长文,曾连载两期。

文章对马克思主义的三个组成部分——唯物史观、政治经济学和科学社会主义,都进行了阐明。

它是李大钊成为马克思主义者的标志。

在此前后,李大钊积极地传播马克思主义。

在他发表的《再论问题与主义》、《物质变动与道德变动》、《由经济上解释中国近代思想变动的原因》等文章中,不仅主张用马克思的学说去认识社会和改造社会,而且积极提倡与各国的实际相结合。

李大钊不仅亲自撰文,在《新青年》上办了“马克思研究号”,而且帮助《晨报》副刊开辟了一个“马克思研究”专栏。

1920年,李大钊除继续撰写大量的宣传马克思主义的文章外,还于当年3 月和邓中夏、高君宇等在北京大学秘密发起了一个马克思学说研究会。

这个研究会设立了翻译室,下设英文、德文、法文三组,翻译了许多马、恩的著作。

直到1921年,研究会才公开。

1920年秋,李大钊正式担任北大教授后,利用高等学校的讲坛,继续扩大马克思主义的宣传。

李大钊是青年人的良师益友。

在他的影响下,许多先进青年不仅在五四时期成为具有初步共产主义思想的知识分子,而且很快地成为马克思主义者。

由于李大钊在传播马克思主义中的历史贡献和作用,又由于他和陈独秀一起积极从事组建中国共产党的活动,因而在思想界的先驱者中享有了“南陈北李”的崇高声誉。

(摘自中国共产党新闻)。

李大钊在1918年就开始用马克思主义的观点分析第一次世界大战和十月革命的原因。

在《庶民的胜利》一文中,李大钊热情地歌颂了十月革命是劳工主义的胜利,是庶民的胜利,﹃今后世界的人人都成了庶民,也就都成了工人﹄。

在1919年《新青年》第6卷第5号上,李大钊发表了《我的马克思主义观》,这是一篇2万多字的长文,曾连载两期。

文章对马克思主义的三个组成部分——唯物史观、政治经济学和科学社会主义,都进行了阐明。

它是李大钊成为马克思主义者的标志。

在此前后,李大钊积极地传播马克思主义。

在他发表的《再论问题与主义》、《物质变动与道德变动》、《由经济上解释中国近代思想变动的原因》等文章中,不仅主张用马克思的学说去认识社会和改造社会,而且积极提倡与各国的实际相结合。

李大钊不仅亲自撰文,在《新青年》上办了﹃马克思研究号﹄,而且帮助《晨报》副刊开辟了一个﹃马克思研究﹄专栏。

1920年,李大钊除继续撰写大量的宣传马克思主义的文章外,还于当年3月和邓中夏、高君宇等在北京大学秘密发起了一个马克思学说研究会。

这个研究会设立了翻译室,下设英文、德文、法文三组,翻译了许多马、恩的著作。

直到1921年,研究会才公开。

1920年秋,李大钊正式担任北大教授后,利用高等学校的讲坛,继续扩大马克思主义的宣传。

李大钊是青年人的良师益友。

在他的影响下,许多先进青年不仅在五四时期成为具有初步共产主义思想的知识分子,而且很快地成为马克思主义者。

由于李大钊在传播马克思主义中的历史贡献和作用,又由于他和陈独秀一起积极从事组建中国共产党的活动,因而在思想界的先驱者中享有了﹃南陈北李﹄的崇高声誉。

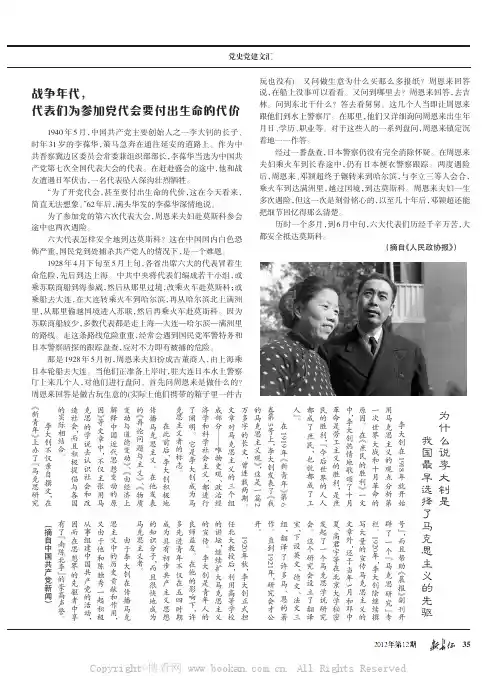

(摘自中国共产党新闻)1940年5月,中国共产党主要创始人之一李大钊的长子、时年31岁的李葆华,策马急奔在通往延安的道路上。

作为中共晋察冀边区委员会常委兼组织部部长,李葆华当选为中国共产党第七次全国代表大会的代表。

在赶赴盛会的途中,他和战友遭遇日军伏击,一名代表坠入深沟壮烈牺牲。

李大钊培养青年马克思主义者的经验与启示李大钊是中国近代最早研究和倡导马克思主义的人之一,他被誉为“中国的马克思主义先驱”。

李大钊积极推广和传播马克思主义思想,培养了一批青年马克思主义者,为中国革命和建设作出了杰出贡献。

他的经验和启示对于我们今天的马克思主义青年教育具有重要的意义。

一、提倡理论学习李大钊强调青年马克思主义者必须要有一定的理论功底,要在学习马克思主义的理论基础上,深入理解马克思主义的普遍真理,同时结合中国革命和社会实践进行探索和实践。

因此,他积极倡导开展马克思主义的理论学习、研究和批判,让青年们能够掌握马克思主义的基本观点和分析方法,懂得分析当前现实问题,从而指导中国的实践。

二、重视实践探索李大钊认为,马克思主义不是教条,而是一种科学的理论,是关注人民切身利益的社会理论。

因此,他鼓励青年马克思主义者通过实践探索,加深对马克思主义原理的理解,从而更好地服务于中国革命和社会主义建设。

在历次社会运动和革命斗争中,李大钊鼓励青年马克思主义者认真组织群众、开展实践活动,不断丰富和发展马克思主义的理论,同时向中国实践中积累的经验和教训汲取教益。

三、关注自我修养和思想品德李大钊还强调青年马克思主义者在学习马克思主义的同时,要注重自我修养和思想品德的培育。

他认为,青年马克思主义者必须要有坚定的理想信仰、崇高的道德情操,才能胜任起中国革命和社会主义建设的历史使命。

因此,他倡导在学习马克思主义的同时,注重自我修养、道德情操的培养。

四、强化组织领导和教育李大钊始终认为,青年马克思主义者的培养需要一定的机构和组织保障,需要有一定范围和深度的社会组织。

他积极发起和参与马克思主义青年组织的创立,如新民学会、共产主义青年团等,为广大青年马克思主义者提供组织和领导,为他们的理论学习、思想转化和实践探索提供舞台和机会,取得了重要的成果。

浅析李大钊对马克思主义中国化的最初探索摘要:在中国特色社会主义理论体系和中国化的马克思主义不断发展的今天,中国共产党为更好的执政和服务人民,为更好的领导当前的社会主义建设,必须要有与时俱进的马克思主义中国化的理论指导。

而李大钊是在中国传播马克思主义的第一人,也是最早提出马克思主义中国化相关思想的中共早期领导人,研究李大钊的马克思主义中国化思想无疑对当前中国化马克思主义理论的发展和完善具有重要的启迪作用。

本文试从李大钊是在中国传播马克思主义的第一人;李大钊是推动马克思主义与中国实际结合的第一人;李大钊的马克思主义中国化理论对毛泽东提出中国革命道路理论的重要影响三个方面探究李大钊的马克思主义中国化的思想,以期通过对李大钊在马克思主义传入中国早期提出的与中国实际结合的理论,为当前中国化马克思主义理论的不断完善提供原初理论借鉴。

关键词:李大钊,马克思主义,中国化在中国特色社会主义理论体系不断发展和完善的今天,在马克思主义中国化理论指导中国特色社会主义现代化建设不断前进的今天,中国共产党以马克思主义的基本立场、观点、方法为指导,不断完善自己的执政思想和执政理念,使马克思主义中国化在当代获得了新的发展,形成了具备与时俱进特色的先进的中国化马克思主义理论体系,如邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观思想等等。

这些中国化的马克思主义理论不仅指导中国共产党不断探索和完善自己的执政方式,也使中国共产党更加游刃有余地领导中国人民促进社会发展和进步。

然而,饮水思源,中国化马克思主义理论的形成不是一朝一夕的,它是历代中国共产党人不断求索的结果,任何革命的成功都是革命者用鲜血换来的,马克思主义中国化的进程并不是一帆风顺的,中国共产党在探索的过程中经历过无数的失败,付出了沉重的代价,正是在总结正反两方面的经验教训的过程中才形成了不断发展的中国化的马克思主义理论。

马克思主义中国化的探索是一个过程,是一个不断发展完善的过程,从马克思主义在中国早期传播的过程中,早期的马克思主义者就非常重视这方面,使来自西方的马克思主义理论能够好的与具有五千年历史文明的中国结合起来,以寻求新的救国救民的道路。

评价李大钊对马克思主义中国化的贡献摘要:李大钊同志是中国共产主义的先驱,伟大的马克思主义者、杰出的无产阶级革命家、中国共产党的主要创始人之一,他不仅是我党早期卓越的领导人,而且是学识渊博、在中国共产主义运动和民族解放事业中,他的历史地位是无法代替。

李大钊对马克思主义中国化有着伟大的贡献,是中国共产党珍贵的财富。

关键词:李大钊;马克思主义;马克思主义中国化一、李大钊对马克思主义的认识以及宣传李大钊是热情歌颂和宣传俄国十月革命伟大意义的第一人。

他在1918年所写下的几篇论文中提到,即已开始用马克思主义的观点分析第一次世界大战和十月革命的原因。

李大钊提出十月革命是劳工人民的伟大成果,是庶民的胜利,“今后世界的人人都成了庶民,也就都成了工人”。

李大钊不仅亲自撰文,在《新青年》上办了“马克思研究号”,同时也帮助《晨报》副刊开辟了一个“马克思研究”专栏。

从5月5日到11月11日,在短短的半年的时间里,这个专栏共发表了五种论著,其中包括:马克思的《劳动与资本》,考茨基的《马氏资本论释义》、河上肇的《马克思唯物史观》等。

除专栏外,《晨报》副刊还用一定篇幅发表了一些革命领袖(马克思、列宁、李卜克内西等)的传记和介绍国际共产主义运动情况的文章。

马克思主义的传播是在激烈的都斗争里进行的,如大家所知,在1919年“问题”和“主义”的讨论中,李大钊起了重大作用。

李大钊肩负着宣传马克思主义的重任,唯物史观是李大钊要研究和宣传的重点。

所以说,这是与李大钊对于马克思主义的总体理解以及对于中国革命运动的客观需要的理解有关。

李大钊完全的明白了唯物史观在马克思主义论的中关键作用和价值。

无论是阶级斗争,无论是无产阶级专政,无论是社会主义,离开唯物史观的理论基础,是无法存在和发展的。

因此,李大钊虽然也重视阶级斗争的理论与宣传,但他更重视唯物史观这一最为基础的理论。

从现实需要来说,中国的社会正处在历史性大变动当中,怎样科学地分析和理解这种现象,怎样认清变动的历史方向,怎样更有效地推动历史的革命变动,等等,都迫切需要唯物史观这样的理论武器。

马克思主义大众化的历史起点——五四时期李大钊与胡汉民唯物史观研究异同之启示作者:王巍来源:《云梦学刊》 2012年第5期王巍(中共中央党校马克思主义理论教研部,北京100091)摘要:五四运动时期,李大钊和胡汉民对马克思主义的研究均已具备了当时的最高水平,但二者在研究角度、阶级立场、宣传方法上都存在着重大差异。

这种差异实际上反映了当时的知识分子对待马克思主义的两种不同的态度:胡汉民只是在单纯学理的角度来研究马克思主义;李大钊则开启了马克思主义大众化的广阔道路。

这种差异启示我们,马克思主义大众化要在“化什么”、“谁来化”、“如何化”的问题上做出明确的回答。

推进马克思主义中国化和大众化才是坚持和发展马克思主义的唯一正确途径。

关键词:马克思主义中国化;马克思主义大众化;李大钊;胡汉民中图分类号:A81文献标识码:A文章编号:1006-6365(2012)05-0005-051919年,五四运动爆发,在其推动之下,马克思主义在中国迅速传播。

“马克思之名喧传于全国,上自所谓名士,下至初级学生,殆无不汲汲于马克思学说之喧嚣。

”在众多研究和宣传马克思主义的知识分子中,李大钊和胡汉民可以作为两个不同的代表。

以李大钊为代表的知识分子不仅在学理上深究马克思主义学说的重要价值,更在实践中积极宣讲马克思主义、创建马克思主义团体,最终建立马克思主义政党——中国共产党;以胡汉民为代表的另一派知识分子在以往的研究中被有意无意遮蔽,不可否认的是,他们作为国民党学人,出于对新思潮的追捧而研究马克思的学说,实际上达到了当时的较高水平。

但令人感到吊诡的是,这一派的知识分子却在之后不久的时间内纷纷走向了反马克思主义的道路。

这一历史的巨大差异给我们以深深的反思和启示。

这种启示告诉我们,由于对马克思主义根本精神的理解差异,只有以李大钊为代表的马克思主义知识分子才能开启马克思主义大众化的历史起点。

在当代坚持和发展马克思主义,必须进一步根据变化了的实践大力推进马克思主义的中国化,马克思主义中国化又必须以马克思主义大众化为前提。

李大钊:中国马克思主义教育学的先驱“五四”前后,李大钊以马克思主义为指导,提出初步解决了中国马克思主义教育学的一系列基本问题,不仅初步构建了中国马克思主义教育学的科学理论体系,对中国教育的实际问题也进行了艰辛的探索。

李大钊无愧为中国马克思主义教育学的先驱。

标签:马克思主义教育学;李大钊;先驱提及中国马克思主义教育学,不能不提及李大钊。

如果没有他在“五四”前后率先在中国传播马克思主义,中国的马克思主义教育学就无从谈起。

提及李大钊,又不能不提及其博大精深的教育学思想。

如果把他的思想比作大海,那么他的马克思主义教育学思想就宛如大海中的一颗颗璀璨的明珠,至今仍闪烁着耀眼的光芒。

但遗憾的是,迄今为止,学界尚没有关于李大钊马克思主义教育学思想的专门论述。

究其原因,一方面固然是由于李大钊马克思主义教育学思想的内容十分丰富,且散见于他在各个时期的著述当中,较难梳理出一个比较清楚的脉络。

另一方面也在于李大钊知识渊博、学贯中西的特点给研究者的学术素养提出了较高的要求。

而这一研究的重要性是不言而喻的:李大钊的马克思主义教育学思想不仅是马克思主义教育思想中国化史上一个不可忽视的重要阶段,对于构建中国特色社会主义教育理论体系也有很强的现实意义。

本文着重论述李大钊对中国马克思主义教育学的指导思想、基础理论与方法以及实践方面的贡献。

一、提出中国马克思主义教育学须以马克思主义为指导李大钊对中国马克思主义教育学的一个首要的贡献,就是率先接受和传播马克思主义,并在这一过程中逐渐形成了中国马克思主义教育学必须以马克思主义为指导的思想。

“五四”前后,李大钊撰写了大量宣传马克思主义的文章。

1919年5月,李大钊在《新青年》“马克思研究号”上发表《我的马克思主义观》上篇,提出一些重要思想。

首先,马克思主义已是世界革命的潮流。

他说,自俄国革命以来,“‘马克思主义’几有风靡世界的势子,德、奥、匈诸国的社会革命相继而起,也都是奉‘马克思主义’为正宗。

李大钊是推进马克思主义哲学大众化的先驱《哲学动态》在2012年第2期刊出的文章《高语罕:推进马克思主义哲学大众化的先驱》,“从马克思主义哲学大众化的历史进程看,高语罕是开启者和杰出代表,艾思奇等人则是继起者中的杰出代表,他们各在自己的时代做出了应有的贡献。

”[1]这种观点还值得进一步商榷。

我认为,李大钊是中国共产主义运动的先驱、伟大的马克思主义者、杰出的无产阶级革命家和中国共产党的主要创始人之一,在马克思主义哲学大众化方面早于高语罕,其在对马克思主义哲学大众化的研究贡献以及影响力较之他人也甚为突出,可以说,李大钊乃推进马克思主义哲学大众化的先驱。

《高语罕:推进马克思主义哲学大众化的先驱》一文认为,高语罕撰写的三本书信体著作(如1921年的《白话书信》等)实现了马克思主义哲学大众化的零突破。

然而,早在1919年,李大钊在著名的《我的马克思主义观》一文中比较系统全面地介绍了唯物史观的主要内容,在1920年,李大钊又在《唯物史观在现代史学上的价值》中具体阐述了唯物史观在史学上的绝大贡献。

首先,李大钊论述了唯物史观是马克思主义理论的重要组成部分。

李大钊认为,马克思主义理论可以分为三部分:“社会组织进化论”是关于过去的理论;“资本主义的经济论”是关于现在的理论;“社会主义运动论”是关于将来的理论。

李大钊强调,不能离开唯物史观去考察他的社会主义,因为“既往的历史都是阶级竞争的历史”;马克思在《资本论》中亦根据“资本阶级与工人阶级,被放在不得不仇视、不得不冲突的关系上”[2]的思想进行了立论。

这些论述表明,李大钊比较清楚地认识到唯物史观的重要地位。

其次,李大钊概要论述了唯物史观的两大要点:“其一是说人类社会生产关系的总和,构成社会经济的构造。

其二是说生产力与社会组织有密切的关系。

生产力与社会组织有密切的关系。

生产力一有变动,社会组织必须随着他变动。

”[3]这一论述比较科学地阐述了唯物史观关于生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的原理。

最后,李大钊阐明了唯物史观创立的伟大意义。

“至于马氏用他特有的理论,把从前历史的唯物论者不能解释的地方,与以创见的说明,遂以造成马氏特有的唯物史观,而于从前的唯物史观有伟大的功绩。

”[4]马克思主义哲学中的唯物史观是马克思一生的两大发现之一,其创立将唯心主义从最后的避难所驱逐了出去,李大钊在此指出了唯物史观的伟大意义和学术上的历史进步。

《我的马克思主义观》一文,将马克思主义哲学理论向中国最广大人民群众进行传播,为推进马克思主义哲学大众化起到关键性作用。

由于李大钊的这篇文章发表在《新青年》“马克思研究专号”上,加之该专号同时刊发了顾兆熊的《马克思学说》、黄凌霜的《马克思学说批评》、起明译的《俄国革命之哲学的基础》、陈启修的《马克思研究》、刘秉麟的《马克思传略》等文章,所以在中国知识界引起了不少的注意。

之后,杨匏安、陈独秀、李达等早期中国共产党人、胡汉民、戴季陶等国民党人也开始研究和宣传唯物史观,使马克思主义在中国俨然成为时代的“新潮”。

正如大钊所说的那样:“晚近以来,高等教育机关里的史学教授,几无人不被唯物史观的影响,而热心创造一种社会的新生。

”[5]教授尚且如此,学生们自然也不甘下风,纷纷创办刊物,撰写文章,宣传马克思主义。

如罗家伦在《今日之世界新[1]胡为雄:《高语罕:推进马克思主义哲学大众化的先驱》,《哲学动态》2012年第2期。

[2]中国李大钊研究会编注:《李大钊全集》第3卷,人民出版社,2006,第3页。

[3]中国李大钊研究会编注:《李大钊全集》第3卷,人民出版社,2006,第27页。

[4]中国李大钊研究会编注:《李大钊全集》第3卷,人民出版社,2006,第21页。

潮》中,认为:“俄国式的革命在二十世纪就是社会革命”[6]傅斯年也发出了:“俄国式的革命——社会革命——要到处散布了”的呼声。

这就使马克思主义在中国的知识界大为流行。

如1923年12月,北京大学一次以学生为主要对象所做的民意调查显示,在问及“现代中国流行的各种主义你相信哪一种”时,被调查的426名男生中选择社会主义的达203人;30名女生中选择社会主义的达22人。

在问及“中国之外谁是最伟大的人”时,列宁在497票中独得227票,比威尔逊的51票高出176票,罗素排在第3位,而号称实验主义大师的杜威仅名列第11位。

[7]马克思主义思想在革命先烈李大钊、陈独秀等的领导和传播下,迅速向全国扩展,其影响力不断深入人心。

可见,在宣传马克思主义哲学并实现其大众化的进程中,李大钊作为旗手和先驱者立下了筚路蓝缕之功。

(一)刊出众多传播马克思主义哲学的文章李大钊陆续发表一系列文章进行传播马克思主义哲学。

他试图从经济史的角度论述唯物史观,探索历史发展的动因。

“唯物史观在史学上的价值,既这样的重大,而于人生上所被的影响,又这样的紧要,我们不可不明白他的真意义,用以得一种新人生的了解。

”[8]紧接着又从现代社会学方面再次强调了:“在认经济的构造对于其他社会学上的现象是最重要的;更认经济现象的进路,是有不可抗性的。

”[9]从史学和现代社会学等方面对唯物史观的进一步论述,充分展现了李大钊对唯物史观掌握的思想深度,客观上加深了人们对唯物史观学术价值的认识。

不仅如此,李大钊还倡导运用唯物史观考察中国社会。

在《物质变动与道德变动》一文中,他对当时流行的“物质开新、道德复旧”的封建观点进行了深刻批判:“道德既是社会的本能,那就适应生活的变动,随着社会的需要,因时因地而有变动,一代圣贤的经训格言,断断不是万世不变的法则。

”[10]李大钊在《由经济上解释中国近代思想变动的原因》一文中用马克思主义唯物史观的原理来探究思想变革的原因,并大胆推断:“中国今日在世界经济上,实立于将为世界的无产阶级的地位。

我们应该研究如何使世界的生产手段和生产机关同中国劳工发生关系。

”[11]这对于探索中华民族发展的道路是非常可贵的。

李大钊在发掘并适用唯物史观的理论来进行思想方面和学术方面的研究,并且也提倡要将唯物史观的研究做深做细,以解决中国的实际问题。

1924年,李大钊认为,应该研究唯物史观“怎样应用于中国今日的政治经济情形”[12],可见李大钊不仅深入研究和宣传了马克思主义哲学,最早提出应用马克思主义理论于当时中国的具体实际中的观点,即理论与实践相结合的看法,这是革命先驱探索中国出路的先声,也是将马克思主义与具体国家革命事业结合的伟大设想,是具有开创意义和重大历史进步的。

李大钊在进行马克思主义唯物史观的介绍和理解方面虽不能面面俱到,却始终走在研究的前列,与同时代的其他人如陈独秀、瞿秋白等人相比要高出一筹。

(二)创办和编辑传播马克思主义的无产阶级报刊1915年9月,陈独秀在上海创办《青年杂志》,1916年改为《新青年》,由陈独秀、李大钊、钱玄同等轮流编辑。

1919年,《新青年》出版了李大钊主编的“马克思研究专号”。

之后,《新青年》逐渐成为介绍和宣传马克思主义的重要阵地。

1919年1月,“学生救国会”的自办刊物《国民》杂志在李大钊的指导下正式出版,先后刊发了一些介绍马克思主义的文章。

在1919年的11月份里,《国民》杂志(2卷第1[6]罗家伦:《今日之世界新潮》,《新潮》第1卷,第1号。

下注见傅斯年:《社会革命——俄国式的革命》,《新潮》第1卷,第1号。

[7]《北京大学日刊》,1924年3月4—7日。

[8]中国李大钊研究会编注:《李大钊全集》第3卷,人民出版社,2006,第27页。

下注也出自此页。

[9]中国李大钊研究会编注:《李大钊全集》第4卷,人民出版社,2006,第340页。

[10]中国李大钊研究会编注:《李大钊全集》第3卷,人民出版社,2006,第116页。

[11]中国李大钊研究会编注:《李大钊全集》第3卷,人民出版社,2006,第148页。

号)刊出了李大钊的文章《再论新亚细亚主义》以及《马克思恩格斯共产党宣言》(第一章)和《鲍尔锡维克主义底研究》的译文,第2卷第2、3号连载了《马克思历史的唯物主义》的译文,第2卷第4号发表了《苏维埃俄国底经济组织》、《苏维埃俄国底新农制度》等文章。

1919年2月7日,李大钊开始参与《晨报》的副刊改组等相关重要工作。

在同年的5月5日,李大钊在完成一些列关于《晨报》副刊的重要工作任务之时,设立了“马克思研究”专属栏目。

根据统计,从1919年的5月5日到同年的11月11日,该刊发表了5篇论著,使得该刊成为除《新青年》外的又一介绍和宣传马克思主义的重要阵地。

1920年11月,在李大钊的领导下,北京共产主义小组出版了《劳动者》,成立了公开领导全国工人运动的劳动组合书记部。

紧接着,从1921年7月《工人周刊》的创立到1922年6月其成为了劳动组合书记部的机关报刊,李大钊做了大量卓有成效的工作。

1924年5月,李大钊又创办了《政治生活》,也就是之后北方区委的机关报。

这些凝聚着李大钊政治信念的报刊,成为传播马克思主义的重要阵地,也是马克思主义哲学大众化的重要载体。

在此前后,其他刊物甚至包括国民党主办的《民国日报》副刊《觉悟》、《建设》和研究系主办的《时事新报》副刊《学灯》、《解放与改造》等刊物,也都刊登了一些介绍和研究马克思学说的文章。

据统计,当时发表的介绍马克思主义的文章有200篇之多,这在中国近代报刊史上是十分少见的。

有人评论说:“一年以来,社会主义底思潮在中国可以算得风起云涌了。

……蓬蓬勃勃,一唱百和,社会主义在今日的中国,仿佛有‘雄鸡一鸣天下晓’的情景。

”[13](三)主持翻译、介绍马克思主义经典著作1919年4月6日,《每周评论》第16号在“名著”栏目中,摘译了《共产党宣言》的几段译文。

编者在按语中说:“这个宣言是马克思和恩格斯最先最重大的意见。

……其要旨在主张阶级战争,要求各地劳工的联合,是表示新时代的文书。

”[14]《晨报》副刊的重要栏目“马克思研究”,刊登了论著《马克思的唯物史观》(河上肇作,渊泉译)等,李大钊在翻译和介绍马克思主义经典著作方面做出了突出的贡献。

同年5月和11月,《新青年》第6卷5号、6号连载了著名的《我的马克思主义观》,此文关于马克思主义理论有三个重要的组成部分,自1919年11月起,直至次年的5月1日,另一个由李大钊鼎力相助的杂志《国民》也相应地在其极具马克思主义特色的专属栏目“马克思主义与苏联”中刊登了一系列译文和著作[15]。

除此之外,李大钊还进行了长期系统的翻译工作,在1920年,他组织专业人员翻译《宣言》的全部内容,同时也力求油墨印刷和传播,做出了突出的实际的努力和贡献。

据不完全统计,在五四时期报刊上发表的介绍马克思主义的200多篇文章中,有很大一部分是马克思、恩格斯著作的译文。

(四)与非马克思主义思潮进行论争1919年8月17日,李大钊认为,传播马克思主义时,“必须要研究怎么可以把他的理想尽量应用于环绕着他的实境。