植物防卫反应

- 格式:ppt

- 大小:2.81 MB

- 文档页数:19

植物的自我防御机制自然界中的植物在面对各种外界环境和生物压力时,为了生存和繁衍后代,进化出了各种自我防御机制。

这些机制使得植物能够有效地对抗捕食者、病毒、细菌和其他植被竞争者。

以下将详细介绍植物的自我防御机制。

一、化学防御机制植物通过合成和释放特定化合物来抵御捕食者的进攻。

这些化合物常常具有强烈的气味、苦味或毒性,能够驱散或杀死捕食植物的动物。

例如,有些植物会合成毒液,通过毒素的作用令捕食者感到不适,甚至导致死亡。

还有一些植物释放出特定的揮发性化合物,吸引天敌来捕食植食性昆虫,起到生物防治的作用。

二、物理防御机制植物的物理结构也是它们的一种自我防御机制。

它们可能会进化出带刺的茎、坚硬的表皮或绒毛覆盖,以减少受到捕食者的伤害。

例如,仙人掌就是一种具有刺状茎的植物,它们的刺能够有效地保护自身免受动物的侵害。

三、生长调节防御机制当植物受到外界压力或危险威胁时,会调节其生长和代谢来进行自我防御。

这种防御机制使得植物能够适应环境变化并保持其生存能力。

例如,当植物受到攻击时,它们会加快生长来弥补受损的组织,并增加有害物质的合成来抵御捕食者。

四、免疫系统防御机制植物也拥有自己的免疫系统,能够识别并抵御病毒、细菌和其他病原微生物的感染。

植物通过产生特定的抗体、活性氧和其他抗菌物质来加强免疫反应。

此外,植物还可以通过改变基因表达和信号传导来调节免疫反应,以应对特定的病原体入侵。

五、联合防御机制不同植物之间也存在着联合防御机制,它们可以相互合作来抵御外界威胁。

当一株植物受到攻击时,它会通过释放化学物质来通知周围的植株。

这些邻近的植株收到信号后,会进行相应的生理和基因改变,以增强自身的防御能力。

这种合作防御机制能够提高整个植物群落的存活率。

最后,植物的自我防御机制是多种因素综合作用的结果。

在不同的环境和生物压力下,植物会选择不同的自我防御策略来提高自身的生存能力。

通过进化和适应,植物不断改进和优化其自我防御机制,以适应不断变化的外界环境。

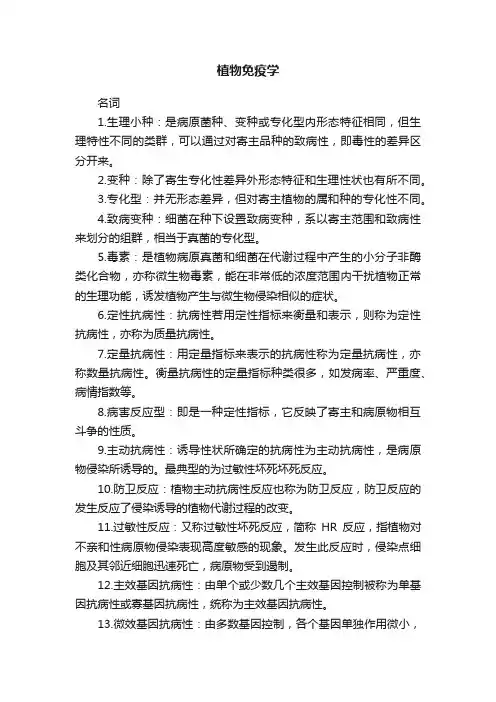

植物免疫学名词1.生理小种:是病原菌种、变种或专化型内形态特征相同,但生理特性不同的类群,可以通过对寄主品种的致病性,即毒性的差异区分开来。

2.变种:除了寄生专化性差异外形态特征和生理性状也有所不同。

3.专化型:并无形态差异,但对寄主植物的属和种的专化性不同。

4.致病变种:细菌在种下设置致病变种,系以寄主范围和致病性来划分的组群,相当于真菌的专化型。

5.毒素:是植物病原真菌和细菌在代谢过程中产生的小分子非酶类化合物,亦称微生物毒素,能在非常低的浓度范围内干扰植物正常的生理功能,诱发植物产生与微生物侵染相似的症状。

6.定性抗病性:抗病性若用定性指标来衡量和表示,则称为定性抗病性,亦称为质量抗病性。

7.定量抗病性:用定量指标来表示的抗病性称为定量抗病性,亦称数量抗病性。

衡量抗病性的定量指标种类很多,如发病率、严重度、病情指数等。

8.病害反应型:即是一种定性指标,它反映了寄主和病原物相互斗争的性质。

9.主动抗病性:诱导性状所确定的抗病性为主动抗病性,是病原物侵染所诱导的。

最典型的为过敏性坏死坏死反应。

10.防卫反应:植物主动抗病性反应也称为防卫反应,防卫反应的发生反应了侵染诱导的植物代谢过程的改变。

11.过敏性反应:又称过敏性坏死反应,简称HR反应,指植物对不亲和性病原物侵染表现高度敏感的现象。

发生此反应时,侵染点细胞及其邻近细胞迅速死亡,病原物受到遏制。

12.主效基因抗病性:由单个或少数几个主效基因控制被称为单基因抗病性或寡基因抗病性,统称为主效基因抗病性。

13.微效基因抗病性:由多数基因控制,各个基因单独作用微小,这称为多基因抗病性或微效基因抗病性。

14.幽灵效应:被病原菌克服的主效基因对定量抗病性有所贡献,但并不能用以完全说明定量抗病性,主效基因抗病性这种作用被称为残余效应或幽灵效应。

15.小种专化抗病性:农作物品种的抗病性可能仅仅对某个或某几个小种有效,而不能抵抗其他小种,这种抗病性类型是小种专化性抗病性。

细菌鞭毛素对植物免疫防卫反应及其信号机制的激发武晓丽;陈华民;吴茂森;何晨阳【摘要】细菌鞭毛素(flagellin)是一类可以诱导寄主植物细胞发生防卫反应的病原物相关分子模式(PAMP)因子,其活性位点是被称为flg22的N-末端保守的22个氨基酸多肽,植物体内与其结合的模式识别受体是FLS2.flg22可以诱导植物细胞发生活性氧(ROS)的猝发、细胞培养介质碱化、一氧化氮(NO)的产生,胼胝质沉积以及MAPK级联反应、防卫基因表达等多种防卫反应.本文结合本室有关水稻白叶枯病菌的研究结果,综述近年来国内外在鞭毛素诱导植物防卫反应研究领域的最新研究进展.%Bacterial flagellin is recognized as a pathogen-associated molecular pattern (PAMP) in plants, which is able to trigger host defense responses. The epitope recognized by plants spans the most conserved region of the N-terminus of the protein, named flg22, and its receptor in plant is FLS2. flg22 appears to trigger a common set of defense responses, including the generation of ROS, NO, alkalinization of the extracellular medium as well as MAPK cascade and defense gene expression. In combination to the related research progress in Xanthomonas oryzae pv. oryzae, the pathogen of bacterial blight of rice in our laboratory, this review summarized the latest progress in flagellin-plant interactions.【期刊名称】《植物保护》【年(卷),期】2011(037)003【总页数】5页(P12-16)【关键词】鞭毛素;flg22;FLS2;植物防卫反应【作者】武晓丽;陈华民;吴茂森;何晨阳【作者单位】中国农业科学院植物保护研究所,植物病虫害生物学国家重点实验室,北京,100193;中国农业科学院植物保护研究所,植物病虫害生物学国家重点实验室,北京,100193;中国农业科学院植物保护研究所,植物病虫害生物学国家重点实验室,北京,100193;中国农业科学院植物保护研究所,植物病虫害生物学国家重点实验室,北京,100193【正文语种】中文【中图分类】S432.2研究表明,对植物接种致病菌或病原菌产物可以使植物获得相关病害的免疫特性,植物对病原物侵染的忍耐、抵抗和适应性是在两者共同进化过程中逐渐产生和形成的。

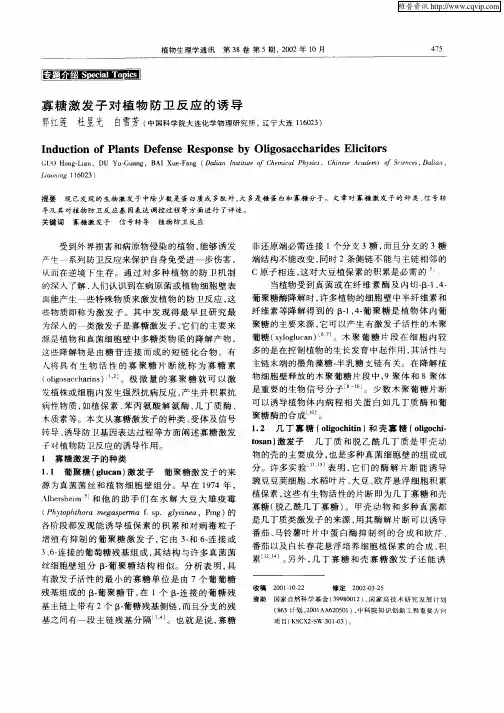

激发子诱导植物防卫反应过程中的信号分子一般将能够诱导寄主防卫反应的生物来源和非生物来源的物质统称为激发子。

第六次国际植物组织培养大会规定来自于植物的激发子称为内源激发子,来自于微生物的激发子的称为真激发子。

随着植物防卫机理的研究向分子水平的深入,越来越多的实验证明激发子和防卫反应可作为研究植物信号识别及胞内信息传递的良好实验体系。

在本研究工作中,金瓜炭疽细胞壁激发子与脱乙酰几丁质是来源于真菌细胞壁的真激发子,人参细胞壁降解物与寡聚半乳糖醛酸是来源于植物细胞壁的内源激发子。

我们也通过昆虫取食与模拟微重力生物学效应来研究植物的防卫反应。

人参是我国传统中草药,具有安神补气,增加免疫的功能,人参皂苷是人参中有效药用成分。

我们开始实验的目的是利用激发子提高人参皂苷的含量。

经过大量筛选,先后发现金瓜炭疽激发子,脱乙酰几丁质,寡聚半乳糖醛酸都可以明显诱导人参细胞中皂苷含量的提高。

为了进一步研究激发子诱导人参皂苷含量提高的机理,我们发现激发子诱导了人参细胞过氧化氢,一氧化氮与茉莉酸的产生,这三种信号分子单独处理人参细胞都可以诱导人参皂苷的合成与防卫反应,抑制激发子诱导的这三种信号分子的产生,可以同时抑制激发子诱导的人参皂苷的积累。

这些结果表明过氧化氢,一氧化氮与茉莉酸介导了激发子诱导的人参皂苷的合成。

激发子诱导人参细胞皂苷含量升高的过程中,这三种信号分子并不是孤立的,它们之间相互联系,相互影响,共同介导人参皂苷的合成。

蛋白激酶与胞内钙离子通过调节信号分子的产生而影响激发子诱导的人参皂苷产生。

我们利用激发子在水稻与拟南芥上也进行了相关实验。

结果表明一氧化氮介导了真菌激发子诱导的水稻过敏性死亡与抗性相关基因的转录。

激发子诱导胞内钙离子的升高以及过氧化氢的产生,对于激发子诱导的抗性相关基因的转录是必须的。

除了上述各类激发子可以诱导植物的防卫反应外,其它刺激因子,如机械伤害,昆虫取食,盐碱,高温,冷害,失重等,都可能诱导植物的防卫反应。

植物的防御机制:对抗外敌的策略

植物拥有多种防御机制来对抗外敌,这些机制帮助它们保护自身并提高生存能力。

以下是其中几种常见的防御策略:

化学防御:植物通过产生化学物质来抵御外敌。

一些植物会产生毒素或刺激性物质,使它们变得不可食用或对食草动物构成威胁。

例如,一些植物会产生挥发性化合物来吸引天敌捕食害虫。

物理防御:植物的结构和外形也是其防御的一部分。

它们可以通过坚固的细胞壁、多层叶片、尖锐的刺和硬壳等方式来抵御外部伤害。

叶片上的刺可以阻止动物的咬食,而坚韧的细胞壁可以防止昆虫的侵入。

激素调节:植物可以利用激素来调节其防御反应。

例如,当受到伤害或感知到外敌时,植物会释放激素,促使叶片闭合、树脂流出或繁殖更多的抗虫物质。

这些激素可以帮助植物迅速做出反应,保护自身免受外部威胁。

生物控制:植物可以与其他生物建立共生关系,以对抗外敌。

例如,一些植物会与有益昆虫建立互惠关系,吸引它们来捕食害虫。

此外,一些植物还可以释放化学物质来吸引有益昆虫,帮助它们抵御害虫的侵袭。

基因防御:植物的基因组中编码了许多抗性相关基因,它们可以帮助植物抵御外敌。

植物可以通过基因表达的调控来增强自身对病原体和害虫的抵抗能力。

综上所述,植物通过化学、物理、激素、生物控制和基因防御等多种机制来对抗外敌。

这些防御策略的联合作用使植物具备了相对较高的抵抗性,提高了它们在自然环境中的生存能力。

这些防御机制进化出来是为了保护植物的生长和繁殖,并确保它们能够在各种环境中生存下去。

植物的自我保护机制植物作为生命的一部分,需要应对各种外界环境和生物的威胁。

为了保护自身、延续繁衍,植物进化出了许多独特而高效的自我保护机制。

这些机制包括生理反应、化学防御以及结构适应等方面。

本文将详细探讨植物的自我保护机制,揭示植物在面对各种风险时的应对策略。

一、生理反应:调节生长和发育周期植物通过对外界环境的感知和适应,调控生长和发育周期,以达到自我保护的目的。

对于恶劣环境,如干旱、病虫害等,植物可以通过抑制生长、减缓发育速度来降低需求和减少受害的可能性。

同时,植物还能在环境条件改善后,迅速恢复正常的生长和发育状态。

这种生理反应机制,使植物能够在逆境中生存,并在适宜条件下繁衍生息。

二、化学防御:产生抗性物质和毒素植物通过合成和释放特定的化学物质来防御外界的威胁。

一方面,植物可以产生抗性物质,增强自身对病原菌、真菌、昆虫等生物的抵抗能力。

这些抗性物质可以干扰病原菌或虫害的生理功能,阻碍其侵入和繁殖,达到自我保护的目的。

另一方面,植物还可以合成和释放毒素,用以抑制竞争植物的生长和发育。

这些毒素可以通过根系排泄,抑制周围植物的根系生长,降低竞争强度,确保自身的存活和发展。

三、结构适应:厚实表皮和刺毛防御植物的结构适应是它们一种常见的自我保护机制。

许多植物拥有特殊的结构特征,以保护自身免受外界威胁。

例如,一些草原植物拥有厚实而多层的表皮细胞,这种结构可以有效地减少水分蒸发和病原菌的入侵。

此外,某些植物的表面还长有刺毛,可以遏制动物的进食行为,起到防御和保护的作用。

四、共生关系:与其他生物形成互利共生植物为了自身的保护和繁衍,与其他生物形成了互利共生的关系。

最典型的例子是植物与蜜蜂之间的关系。

植物通过花朵产生香气和色彩来吸引蜜蜂,蜜蜂在采食花蜜的过程中,帮助植物传播花粉,实现了双方的利益平衡。

这种共生关系不仅能增加植物繁殖的机会,还能吸引其他有益生物,如天敌和寄生拟态昆虫,帮助防御植物的天敌,提高植物的存活率。

植物化学防御了解植物抵御食草动物的化学防御机制植物化学防御:了解植物抵御食草动物的化学防御机制植物作为生物界中最为广泛存在的一类生物,为了保护自身免受食草动物的侵害,发展了多种防御机制。

其中,化学防御机制是植物保护自身的重要手段之一。

本文将深入探讨植物化学防御的机制,包括植物的化学物质、防御反应以及与食草动物的相互作用。

一、植物的化学物质植物通过合成和积累特定的化学物质来实现防御目的。

这些化学物质被称为“次生代谢产物”,不同的植物种类合成的次生代谢产物也各不相同。

常见的植物化学物质包括挥发性物质、生物碱、鞣质、苦味物质等等。

这些化学物质的存在为植物提供了有效的防御手段,使植物能够在遭受食草动物攻击时产生相应的防御反应。

二、植物的防御反应当植物受到食草动物的威胁时,将会触发一系列的防御反应。

这些反应包括物理防御和化学防御两个方面。

1. 物理防御物理防御是指植物借助某些结构或特性来防御食草动物的侵害。

比如,植物的表皮通常由外被细胞和角质质壁构成,具有较高的硬度和抗咬性,有效地降低了受到咀嚼式食草动物的伤害。

此外,植物的刺、毛发和树脂等结构也能有效地抵御食草动物的进攻。

这些物理结构会对食草动物的口部产生刺激或阻碍,使其放弃继续进食。

2. 化学防御化学防御是指植物通过释放特定的化学物质来抑制或驱避食草动物的攻击。

当植物受到损伤时,会释放出挥发性物质,这些物质具有特定的气味,可吸引天敌来捕食食草动物。

同时,植物也会释放具有苦味或刺激性的化学物质,使食草动物感到不适或呕吐,从而迫使其停止食草。

此外,植物的生物碱也是一种重要的化学防御物质。

生物碱具有较强的毒性,能够对食草动物的生理机能产生抑制作用,从而减少或阻止其攻击。

三、植物与食草动物的相互作用植物的化学防御机制不仅能够抵御食草动物的进攻,同时也与食草动物之间形成了一种相互作用关系。

食草动物对植物的进攻会刺激植物产生更多的防御化学物质,从而使植物的防御能力不断增强。

槲皮素在植物防卫中的作用机制研究植物在自然界中处于不稳定而多变的环境中,而为了生存和发展,植物在漫长的进化过程中,逐渐形成了多种多样的防御机制。

其中槲皮素作为植物内源性抗氧化物质,在植物细胞的防御反应中发挥了重要的作用。

本文将探讨槲皮素在植物防卫中的作用机制研究。

一、槲皮素的来源和生物学特性槲皮素是一种天然的黄酮类物质,广泛存在于植物体内,并具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤等多种生物活性。

其化学式为C15H10O7,结构式如下所示:槲皮素在植物体内主要由酚类物质催化水解而成,也可通过植物的次生代谢途径产生。

在植物体内主要存在于细胞壁、叶片和果实等部位中,而在受害组织中的含量会显著增加。

二、槲皮素在植物防卫中的作用机制植物在经历了氧化、紫外线等外界环境的压力下,会产生一系列的反应以保护自身。

而槲皮素作为一种天然的抗氧化物质,在植物的防卫反应中扮演了重要的角色。

1. 抗氧化作用:槲皮素可作为自由基清除剂,中和自由基的过程中会损失电子,但其后会通过再次与离子相互作用进行电荷平衡。

同时,在受到环境刺激时,槲皮素的含量也会逐渐增加,以保护其内部成分的完整性。

2. 抗病原微生物作用:槲皮素在植物体内还具有一定的抗菌、抗病毒的作用。

在受到病毒攻击时,植物体内的槲皮素含量会显著增加,从而提供了一定的保护作用。

3. 细胞成分的保护作用:受到保护的细胞成分包括细胞膜、蛋白质等,槲皮素在细胞内膜上发挥了重要的作用。

其能够范围细胞膜的决裂和坏死的过程,从而使得细胞能够免受致命打击。

4. 刺激防御酶的生成:槲皮素还能够刺激叶绿素酶、过氧化物酶等防御酶的生成,增强对外界环境的适应性。

三、槲皮素的应用价值和前景槲皮素作为一种天然的抗氧化物质,在医学、保健等领域都有广泛的应用。

槲皮素还具有很高的安全性,不会对人体造成较大的危害,因此被视为一种有着广阔发展前景的天然产品。

在植物防卫研究领域,随着对槲皮素作用机理的深入探究,人们对防御机制的了解也越来越深入。

植物次生代谢和植物防御反应A:什么是植物次生代谢产物,它与植物防御的关系简述,与药材形成关系简述?植物生长发育过程中经常受到各种环境胁迫,由于植物本身的特性,它不能通过移动的方式来逃避食草动物和病原菌以及一些非生物环境因素,因此只能通过其他方式进行自我防御。

次生代谢产物(Secondary metabolites)是由次生代谢(Secondary metablism)产生的一类细胞生命活动或植物生长发育正常运行的非必需的小分子有机化合物,其产生和分布通常有种属、器官、组织以及生长发育时期的特异性。

植物次生代谢产物是植物对环境的一种适应,是在长期进化过程中植物与生物和非生物因素相互作用的结果。

这些化合物在植物生命活动的许多方面起着重要作用,涉及到机体防御、生长发育和信号传导等。

除此之外,植物次生代谢产物也是许多中药的主要药效成分,是保持药用植物的药材质量及其有效性的基础。

B:植物次生代谢物的主要分类以及次生代谢物生物合成的主要途径与初生代谢物的关系?根据植物次生代谢产物的生源途径分为萜类化合物、酚类化合物以及含氮化合物等三大类。

植物初生代谢通过光合作用、柠檬酸循环等途径,为次生代谢提供能量和一些小分子化合物原料。

次生代谢也会对初生代谢产生影响。

绿色植物及藻类通过光合作用将二氧化碳和水合成为糖类,进一步通过不同的途径,产生三磷酸腺苷(ATP)、辅酶(NADH)、丙酮酸、磷酸烯醇式丙酮酸、4一磷酸一赤藓糖、核糖等维持植物肌体生命活动不可缺少的物质。

磷酸烯醇式丙酮酸与4一磷酸一赤藓糖可进一步合成莽草酸(植物次生代谢的起始物),而丙酮酸经过氢化、脱羧后生成乙酰辅酶A(植物次生代谢的起始物),再进入柠檬酸循环中,生成一系列的有机酸及丙二酸单酰辅酶A等,并通过固氮反应得到一系列的氨基酸(合成含氮化合物的底物),这些过程为初生代谢过程。

在特定的条件下,一些重要的初生代谢产物,如乙酰辅酶A、丙二酰辅酶A、莽草酸及一些氨基酸等作为原料或前体(底物),又进一步进行不同的次生代谢过程,产生酚类化合物(如黄酮类化合物)、异戊二烯类化合物(如萜类化合物)和含氮化合物(如生物碱)等。

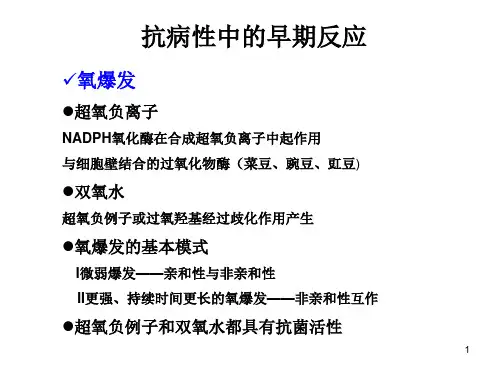

植物先天免疫系统,可在未受特定病原微生物诱导的情况下,对病原侵染发生快速的防卫反应。

植物先天免疫系统由两个主要的免疫反应组成,即病原相关分子模式激发的免疫反应(PTI)和效应蛋白激发的免疫反应(ETI)。

其中,PTI主要由病原微生物表面的病原相关分子模式(如多糖、鞭毛蛋白等)刺激诱导,可导致植物产生非特异性的防卫反应(基础防卫反应);ETI则由植物的抗病蛋白(R蛋白)识别病原微生物产生的效应蛋白引发,可使植物产生特异性的防卫反应。

ETI常常伴随超敏反应(HR),又称程序性细胞死亡(PCD)与之相对,病原物分泌效应分子抵御ETI进程从而促进对植物的感染。

除此而外,植物小RNA途径则通过RNA沉默方式,参与了对病毒和细菌等病原的抗性反应。

通过探究病原物效应分子的功能有助于了解微生物致病机理,揭示先天免疫调节机制。

大豆疫霉基因组中有将近个效应分子,研究发现效应分子的可以与植物细胞膜上的结合,帮助效应分子进入寄主细胞内。

目前的研究已经发现一些效应分子能够在植物细胞内发挥毒性功能,抑制植物的免疫反应,帮助病原菌的侵染。

实验室之前对大豆疫酶R×LR效应分子的功能进行大规模的筛选’发现大多效应分子都能够抑制植物的细胞死亡,也有部分效应分子可以直接诱导植物免疫反应。

在侵染初期显著上调表达的效应分子主要作用是抑制植物对病原菌识别产生的PTI,组成型高表达的效应分子则与抑制ETI有关,效应分子转录的精确编程对于大豆疫霉的致病性非常重要,效应分子之间相互协作以“团队作战”的方式干扰植物的抗病反应,促进病原菌的侵染。

植物次生代和植物防御反应A:什么是植物次生代产物,它与植物防御的关系简述,与药材形成关系简述?植物生长发育过程中经常受到各种环境胁迫,由于植物本身的特性,它不能通过移动的方式来逃避食草动物和病原菌以及一些非生物环境因素,因此只能通过其他方式进行自我防御。

次生代产物(Secondary metabolites)是由次生代(Secondary metablism)产生的一类细胞生命活动或植物生长发育正常运行的非必需的小分子有机化合物,其产生和分布通常有种属、器官、组织以及生长发育时期的特异性。

植物次生代产物是植物对环境的一种适应,是在长期进化过程中植物与生物和非生物因素相互作用的结果。

这些化合物在植物生命活动的许多方面起着重要作用,涉及到机体防御、生长发育和信号传导等。

除此之外,植物次生代产物也是许多中药的主要药效成分,是保持药用植物的药材质量及其有效性的基础。

B:植物次生代物的主要分类以及次生代物生物合成的主要途径与初生代物的关系?根据植物次生代产物的生源途径分为萜类化合物、酚类化合物以及含氮化合物等三大类。

植物初生代通过光合作用、柠檬酸循环等途径,为次生代提供能量和一些小分子化合物原料。

次生代也会对初生代产生影响。

绿色植物及藻类通过光合作用将二氧化碳和水合成为糖类,进一步通过不同的途径,产生三磷酸腺苷(ATP)、辅酶(NADH)、丙酮酸、磷酸烯醇式丙酮酸、4一磷酸一赤藓糖、核糖等维持植物肌体生命活动不可缺少的物质。

磷酸烯醇式丙酮酸与4一磷酸一赤藓糖可进一步合成莽草酸(植物次生代的起始物),而丙酮酸经过氢化、脱羧后生成乙酰辅酶A(植物次生代的起始物),再进入柠檬酸循环中,生成一系列的有机酸及丙二酸单酰辅酶A等,并通过固氮反应得到一系列的氨基酸(合成含氮化合物的底物),这些过程为初生代过程。

在特定的条件下,一些重要的初生代产物,如乙酰辅酶A、丙二酰辅酶A、莽草酸及一些氨基酸等作为原料或前体(底物),又进一步进行不同的次生代过程,产生酚类化合物(如黄酮类化合物)、异戊二烯类化合物(如萜类化合物)和含氮化合物(如生物碱)等。