历年中央一号文件

- 格式:doc

- 大小:96.00 KB

- 文档页数:10

1、1982年1月1日,中共中央发出第一个关于“三农”问题的“一号文件”,对迅速推开的农村改革进行了总结。

文件明确指出包产到户、包干到户或大包干“都是社会主义生产责任制”,同时还说明它“不同于合作化以前的小私有的个体经济,而是社会主义农业经济的组成部分”。

2、1983年1月,第二个中央“一号文件”《当前农村经济政策的若干问题》正式颁布。

从理论上说明了家庭联产承包责任制“是在党的领导下中国农民的伟大创造,是马克思主义农业合作化理论在我国实践中的新发展”。

3、1984年1月1日,中共中央发出《关于一九八四年农村工作的通知》,即第三个“一号文件”。

文件强调要继续稳定和完善联产承包责任制,规定土地承包期一般应在15年以上,生产周期长的和开发性的项目,承包期应当更长一些。

近年来的一号文件4、1985年1月,中共中央、国务院发出《关于进一步活跃农村经济的十项政策》,即第四个“一号文件”。

取消了30年来农副产品统购派购的制度,对粮、棉等少数重要产品采取国家计划合同收购的新政策。

5、1986年1月1日,中共中央、国务院下发了《关于一九八六年农村工作的部署》,即第五个“一号文件”。

文件肯定了农村改革的方针政策是正确的,必须继续贯彻执行。

6、2004年1月,针对全国农民人均纯收入连续增长缓慢的情况,中央下发《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》,成为改革开放以来中央的第六个“一号文件”。

7、2005年1月30日, 《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》,即第七个“一号文件”。

文件要求,坚持“多予少取放活”的方针,稳定、完善和强化各项支农政策。

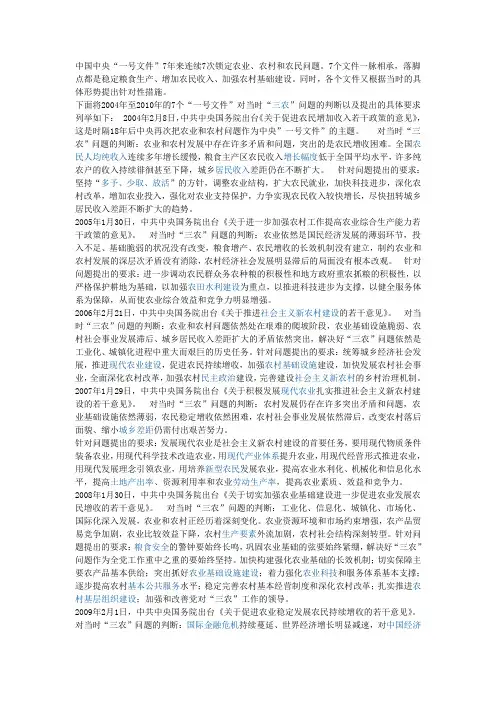

当前和今后一个时期,要把加强农业基础设施建设,加快农业科中央财政“三农”支出情况技进步,提高农业综合生产能力,作为一项重大而紧迫的战略任务,切实抓紧抓好。

8、2006年2月,中共中央、国务院下发《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》,即第八个“一号文件”。

中国中央“一号文件”7年来连续7次锁定农业、农村和农民问题。

7个文件一脉相承,落脚点都是稳定粮食生产、增加农民收入、加强农村基础建设。

同时,各个文件又根据当时的具体形势提出针对性措施。

下面将2004年至2010年的7个“一号文件”对当时“三农”问题的判断以及提出的具体要求列举如下: 2004年2月8日,中共中央国务院出台《关于促进农民增加收入若干政策的意见》,这是时隔18年后中央再次把农业和农村问题作为中央”一号文件”的主题。

对当时“三农”问题的判断:农业和农村发展中存在许多矛盾和问题,突出的是农民增收困难。

全国农民人均纯收入连续多年增长缓慢,粮食主产区农民收入增长幅度低于全国平均水平,许多纯农户的收入持续徘徊甚至下降,城乡居民收入差距仍在不断扩大。

针对问题提出的要求:坚持“多予、少取、放活”的方针,调整农业结构,扩大农民就业,加快科技进步,深化农村改革,增加农业投入,强化对农业支持保护,力争实现农民收入较快增长,尽快扭转城乡居民收入差距不断扩大的趋势。

2005年1月30日,中共中央国务院出台《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》。

对当时“三农”问题的判断:农业依然是国民经济发展的薄弱环节,投入不足、基础脆弱的状况没有改变,粮食增产、农民增收的长效机制没有建立,制约农业和农村发展的深层次矛盾没有消除,农村经济社会发展明显滞后的局面没有根本改观。

针对问题提出的要求:进一步调动农民群众务农种粮的积极性和地方政府重农抓粮的积极性,以严格保护耕地为基础,以加强农田水利建设为重点,以推进科技进步为支撑,以健全服务体系为保障,从而使农业综合效益和竞争力明显增强。

2006年2月21日,中共中央国务院出台《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》。

对当时“三农”问题的判断:农业和农村问题依然处在艰难的爬坡阶段,农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出,解决好“三农”问题依然是工业化、城镇化进程中重大而艰巨的历史任务。

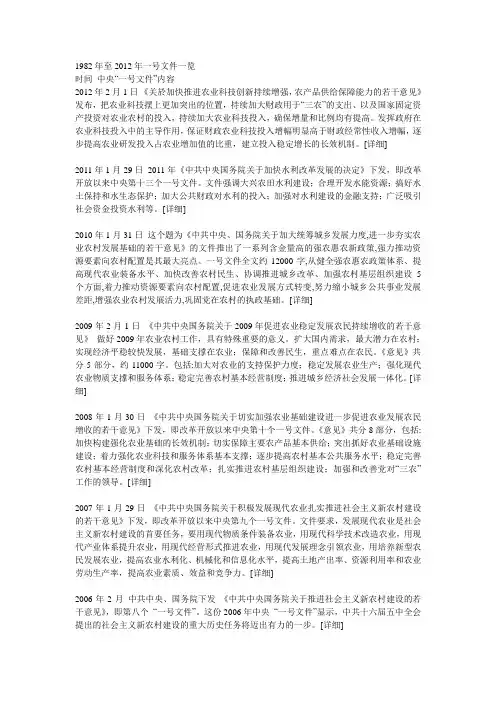

1982年至2012年一号文件一览时间中央“一号文件”内容2012年2月1日《关於加快推进农业科技创新持续增强,农产品供给保障能力的若干意见》发布,把农业科技摆上更加突出的位置,持续加大财政用于“三农”的支出、以及国家固定资产投资对农业农村的投入,持续加大农业科技投入,确保增量和比例均有提高。

发挥政府在农业科技投入中的主导作用,保证财政农业科技投入增幅明显高于财政经常性收入增幅,逐步提高农业研发投入占农业增加值的比重,建立投入稳定增长的长效机制。

[详细]2011年1月29日2011年《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》下发,即改革开放以来中央第十三个一号文件。

文件强调大兴农田水利建设;合理开发水能资源;搞好水土保持和水生态保护;加大公共财政对水利的投入;加强对水利建设的金融支持;广泛吸引社会资金投资水利等。

[详细]2010年1月31日这个题为《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》的文件推出了一系列含金量高的强农惠农新政策,强力推动资源要素向农村配置是其最大亮点。

一号文件全文约12000字,从健全强农惠农政策体系、提高现代农业装备水平、加快改善农村民生、协调推进城乡改革、加强农村基层组织建设5个方面,着力推动资源要素向农村配置,促进农业发展方式转变,努力缩小城乡公共事业发展差距,增强农业农村发展活力,巩固党在农村的执政基础。

[详细]2009年2月1日《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》做好2009年农业农村工作,具有特殊重要的意义。

扩大国内需求,最大潜力在农村;实现经济平稳较快发展,基础支撑在农业;保障和改善民生,重点难点在农民。

《意见》共分5部分,约11000字。

包括:加大对农业的支持保护力度;稳定发展农业生产;强化现代农业物质支撑和服务体系;稳定完善农村基本经营制度;推进城乡经济社会发展一体化。

[详细]2008年1月30日《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》下发,即改革开放以来中央第十个一号文件。

【2004年-2012年中央一号文件一览】9年9份专属三农,不论你是哪个地区的,你只要考乡镇基层公务员、大学生村官、三支一扶,这就9文件至少要好好的读上三遍,尤其是近三年的/a/201203/19088.html中央农村工作会议今日(27日)在北京召开,会议总结了2011年中国农业和农村工作,研究部署2012年的农业农村工作。

“中央一号文件”原指中共中央每年发的第一份文件。

2004年至2012年,中央已经连续发布了9份以“三农”为主题的“中央一号文件”,强调了“三农”问题的重要地位。

历年“中央一号文件”一览:2004年:《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》2004年1月,中央下发《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》,该文件是改革开放以来中央的第六个关于“三农”的“一号文件”,也是新世纪第一个关于“三农”的“一号文件”。

文件指出,坚持“多予、少取、放活”的方针,调整农业结构,扩大农民就业,加快科技进步,深化农村改革,增加农业投入,强化对农业支持保护,力争实现农民收入较快增长,尽快扭转城乡居民收入差距不断扩大的趋势。

2005年:《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》2005年1月30日,中央下发“一号文件”《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》。

文件要求,坚持“多予少取放活”的方针,稳定、完善和强化各项支农政策。

当前和今后一个时期,要把加强农业基础设施建设,加快农业科技进步,提高农业综合生产能力,作为一项重大而紧迫的战略任务,切实抓紧抓好。

2006年:《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》2006年2月,中共中央、国务院下发《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》。

文件要求,统筹城乡经济社会发展,扎实推进社会主义新农村建设,推进现代农业建设,强化社会主义新农村建设的产业支撑,促进农民持续增收,夯实社会主义新农村建设的经济基础,加强农村基础设施建设,改善社会主义新农村建设的物质条件。

历年中央一号文件解读历年中央一号文件解读2010年是改革开放31周年,当我们站在中华民族伟大复兴的新长征路上回眸时看到,中央一号文件再次聚焦“三农”,这是党的十七大以来第7个关注“三农”问题的一号文件,是改革开放以来第12个中央一号文件。

在这一系列中央一号文件指引下,30年来农村改革高潮迭起。

在不同的年代背景下,十一个中央一号文件各有侧重,准确把握保护农民物质利益、尊重农民民主权利、不断解放和发展社会生产力的改革主线,加速了城乡协调发展的历史进程,共同奏响了繁荣农村经济、促进农民增收、推动农村社会发展的气势磅礴的主旋律,是我国城乡社会走向和谐发展、致力于共同繁荣的时代最强音。

1982—1986:谱写中国改革进程的五个辉煌篇章波澜壮阔的中国改革事业,发端于农村。

研究中国经济体制改革,不能不研究农村改革,不能不知道一个专用名词——“五个一号文件”。

第一个“五个一号文件”是指从1982年到1986年,党中央制定和颁布的关于农村工作的五份文件。

这五个一号文件,记录了中国共产党尊重人民群众的首创精神,从群众中来、到群众中去,指导中国农村改革的一系列重大决策,对实现农村改革率先突破、调动广大农民积极性、解放农村生产力起到了巨大的推动作用,深深地印在亿万中国农民的心坎。

1982年1月1日,中共中央发出第一个关于“三农”问题的一号文件,总结了具有划时代意义的农村改革,进一步放宽了农村政策,肯定了“双包”(包产到户、包干到户)制。

1983年1月,第二个中央一号文件《当前农村经济政策的若干问题》正式颁布。

文件从理论上肯定家庭联产承包责任制“是在党的领导下中国农民的伟大创造,是马克思主义农业合作化理论在我国实践中的新发展”。

文件要求全面推行家庭承包责任制。

1984年1月1日,中共中央发出《关于一九八四年农村工作的通知》,即第三个一号文件,强调要继续稳定和完善联产承包责任制,延长土地承包期。

规定土地承包期一般应在15年以上。

中央一号文件全文,解读中央一号文件“天花板”和“地板”双重制约,倒逼农业供给侧改革刚刚发布的《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》(以下简称“一号文件”)指出,用发展新理念破解“三农”新难题,厚植农业农村发展优势,加大创新驱动力度,推进农业供给侧结构性改革。

“十二五”时期,是农业农村发展的又一个黄金期。

“十二五”期间,我国粮食生产连跨两个千亿斤台阶,连续3年稳定在12000亿斤以上,标志着农业综合生产能力显著提升;农民收入年均增长9.5%,连续6年实现“两个高于”,城乡居民收入比下降到2.9∶1以下,农民生活显著改善。

好的形势遮不住农业农村发展面临的挑战。

当前,农业生产受到农产品价格“天花板”压顶和生产成本“地板”抬升的双重制约,农产品供求结构失衡、生产成本过高、资源错配及透支利用等突出问题,是供给侧结构性矛盾的集中显现。

推进农业供给侧改革,就必须在供给侧结构性矛盾上着力,核心是围绕市场需求进行生产,优化资源配置,扩大有效供给,增加供给结构的适应性和灵活性,真正形成更有效率、更有效益、更可持续的农产品有效供给体系。

推进农业供给侧结构性改革,是破解农业发展难题、推动农业闯关过坎的关键举措,是促进农业持续稳定发展、加快农业现代化的必然要求。

抓住农业供给侧结构性改革,就抓住了提高农业市场竞争力、实现农业可持续发展的“牛鼻子”。

着力加强农业供给侧结构性改革,实现农产品供求由低水平平衡向高水平平衡的跃升,是当前和今后一个时期农业农村工作的一项重要任务。

突出抓好“六大任务”推进农业供给侧结构性改革涉及生产力调整和生产关系变革,当前要突出抓好调结构、提品质、促融合、降成本、去库存、补短板六项重点任务。

调结构,就是优化农业生产的品种结构,树立大农业、大食物观念,念好“山海经”、唱好“林草戏”,合理开发各类农业资源,统筹粮经饲发展,大力发展肉蛋奶鱼、果菜菌茶等,增加市场紧缺农产品生产,为消费者提供品种多样的产品供给。

一、中共中央有关“三农”的若干一号文件(1982年-2015年)(一)中共中央在改革开放初期发布的关于“三农”问题一号文件(1982年-1986年)1、1982年1月1日,中共中央发出第一个关于“三农”问题的“一号文件”,对迅速推开的农村改革进行了总结。

文件明确指出包产到户、包干到户或大包干“都是社会主义生产责任制”,同时还说明它“不同于合作化以前的小私有的个体经济,而是社会主义农业经济的组成部分”。

2、1983年1月,第二个中央“一号文件”《当前农村经济政策的若干问题》正式颁布。

从理论上说明了家庭联产承包责任制“是在党的领导下中国农民的伟大创造,是马克思主义农业合作化理论在我国实践中的新发展”。

3、1984年1月1日,中共中央发出《关于一九八四年农村工作的通知》,即第三个“一号文件”。

文件强调要继续稳定和完善联产承包责任制,规定土地承包期一般应在15年以上,生产周期长的和开发性的项目,承包期应当更长一些。

4、1985年1月,中共中央、国务院发出《关于进一步活跃农村经济的十项政策》,即第四个“一号文件”。

取消了30年来农副产品统购派购的制度,对粮、棉等少数重要产品采取国家计划合同收购的新政策。

5、1986年1月1日,中共中央、国务院下发了《关于一九八六年农村工作的部署》,即第五个“一号文件”。

文件肯定了农村改革的方针政策是正确的,必须继续贯彻执行。

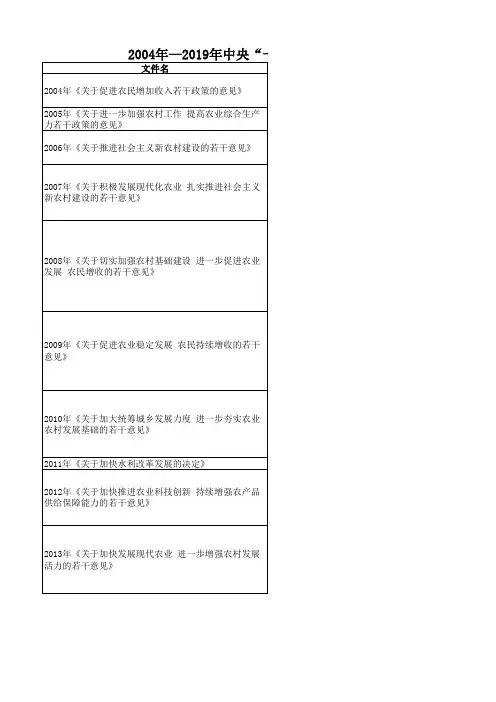

(二)新时期有关“三农”的若干一号文件(2004年-2012年)1、2004年1月,针对全国农民人均纯收入连续增长缓慢的情况,中央下发《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》,成为改革开放以来中央的第六个“一号文件”。

文件要求,坚持“多予、少取、放活”的方针,调整农业结构,扩大农民就业,加快科技进步,深化农村改革,增加农业投入,强化对农业支持保护,力争实现农民收入较快增长,尽快扭转城乡居民收入差距不断扩大的趋势。

2、2005年1月30日,《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》,即第七个“一号文件”。

一号文件原指中共中央每年发的第一份文件。

中共中央在1982年至1986年连续五年发布三农主题的一号文件,在农村改革史上成为专有名词——“五个一号文件”。

2004年起中央又连续11年发布关注三农的一号文件。

2004年——2014年中央一号文件要点回顾2014年中央一号文件,《中共中央、国务院关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》发布,一号文件连续第十一年聚焦“三农”。

2004年——2014年中央一号文件要点回顾2014年中央一号文件,《中共中央国务院关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》进一步解放思想,稳中求进,改革创新,坚决破除体制机制弊端,坚持农业基础地位不动摇,加快推进农业现代化。

新一轮农村改革,针对的病根是城乡二元结构体制,瞄准的目标是健全城乡一体化发展体制机制,把握的要义是城乡统筹联动,赋予农民更多财产权利,推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,让农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果。

2013年中央一号文件,《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》加大农村改革力度、政策扶持力度、科技驱动力度,围绕现代农业建设,充分发挥农村基本经营制度的优越性,着力构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系,进一步解放和发展农村社会生产力,巩固和发展农业农村大好形势。

2012年中央一号文件:《中共中央国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》加大投入强度和工作力度,持续推动农业稳定发展;依靠科技创新驱动,引领支撑现代农业建设;提升农业技术推广能力,大力发展农业社会化服务;加强教育科技培训,全面造就新型农业农村人才队伍;改善设施装备条件,不断夯实农业发展物质基础;提高市场流通效率,切实保障农产品稳定均衡供给等。

2011年中央一号文件:《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》大兴农田水利建设;合理开发水能资源;搞好水土保持和水生态保护;加大公共财政对水利的投入;加强对水利建设的金融支持;广泛吸引社会资金投资水利等。

历年中央一号文件解读2010年是改革开放31周年,当我们站在中华民族伟大复兴的新长征路上回眸时看到,中央一号文件再次聚焦“三农”,这是党的十七大以来第7个关注“三农”问题的一号文件,是改革开放以来第12个中央一号文件。

在这一系列中央一号文件指引下,30年来农村改革高潮迭起。

在不同的年代背景下,十一个中央一号文件各有侧重,准确把握保护农民物质利益、尊重农民民主权利、不断解放和发展社会生产力的改革主线,加速了城乡协调发展的历史进程,共同奏响了繁荣农村经济、促进农民增收、推动农村社会发展的气势磅礴的主旋律,是我国城乡社会走向和谐发展、致力于共同繁荣的时代最强音。

1982—1986:谱写中国改革进程的五个辉煌篇章波澜壮阔的中国改革事业,发端于农村。

研究中国经济体制改革,不能不研究农村改革,不能不知道一个专用名词——“五个一号文件”。

第一个“五个一号文件”是指从1982年到1986年,党中央制定和颁布的关于农村工作的五份文件。

这五个一号文件,记录了中国共产党尊重人民群众的首创精神,从群众中来、到群众中去,指导中国农村改革的一系列重大决策,对实现农村改革率先突破、调动广大农民积极性、解放农村生产力起到了巨大的推动作用,深深地印在亿万中国农民的心坎。

1982年1月1日,中共中央发出第一个关于“三农”问题的一号文件,总结了具有划时代意义的农村改革,进一步放宽了农村政策,肯定了“双包”(包产到户、包干到户)制。

1983年1月,第二个中央一号文件《当前农村经济政策的若干问题》正式颁布。

文件从理论上肯定家庭联产承包责任制“是在党的领导下中国农民的伟大创造,是马克思主义农业合作化理论在我国实践中的新发展”。

文件要求全面推行家庭承包责任制。

1984年1月1日,中共中央发出《关于一九八四年农村工作的通知》,即第三个一号文件,强调要继续稳定和完善联产承包责任制,延长土地承包期。

规定土地承包期一般应在15年以上。

文件使农民吃了“长效定心丸”。

波澜壮阔的中国改革事业,发端于农村。

改革开放30年,围绕农业、农村、农民问题,中央出台了一系列重要政策文件,包括10个中央“一号文件”。

在不同历史阶段,中央农村工作文件准确把握保护农民物质利益、尊重农民民主权利、不断解放和发展社会生产力的改革主线,加速了城乡协调发展的历史进程。

踏着30年改革开放的路途而来,站在一个崭新的历史起跑线上,回顾这10个“一号文件”,对于农村改革发展的政策轨迹和未来走向有着重要意义与深远影响。

1982年:中共中央发出第一个关于“三农”问题的一号文件1978年冬天,安徽凤阳小岗村18位农民悄悄地签订了“包产到户”的“契约”,由此拉开了中国改革开放序幕的一角。

发轫于农村的改革,迅速以不可阻挡的磅礴之势推向全国。

30年间,神州大地的广袤乡村经历了历史性的变革,9亿农民迈进了富裕文明的新时代。

时间:1982年1月1日重要意义:进一步放宽了农村政策,肯定了“双包”(包产到户、包干到户)制1983年:第二个中央一号文件《当前农村经济政策的若干问题》正式颁布1983年的一号文件就解放多了,很明确提出联产承包不仅在贫困地区,偏远山区可以搞,别的地区,经济发达地区并不是不可以搞,同时强调,联产承包不一定都包到户,有的愿意包到组,有的愿意实行专业承包都是可以的,可以百花齐放。

到了1984年,第三个一号文件那就非常明确提出,家庭联产承包责任制是党领导下的中国农民的伟大创造,是马克思主义合作制理论在中国的最先实践。

时间:1983年1月重要意义:全面推行家庭承包责任制1984年:中共中央发出《关于一九八四年农村工作的通知》1984年“一号文件”,中央开始规范家庭承包的政策,明确提出承包到户的家庭承包期可以延长到15年。

1985年“一号文件”开始研究概括总结农村改革的重要经验。

农村改革最基本的内容是确立家庭承包,发展多种所有制经济,调整农业生产的结构,国家对生产对经营者应当进行从过去直接管理转向间接的调控,充分发挥市场机制等,这些基本经验其实到1984年在农村已经基本形成。

2004年——2011年中央一号文件要点回顾:2004年中央一号文件:《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》集中力量支持粮食主产区发展粮食产业,促进种粮农民增加收入;发展农村二、三产业,拓宽农民增收渠道;改善农民进城就业环境,增加外出务工收入;发挥市场机制作用,搞活农产品流通;加强农村基础设施建设,为农民增收创造条件等。

2005年中央一号文件:《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》继续加大“两减免、三补贴”等政策实施力度;切实加强对粮食主产区的支持;建立稳定增长的支农资金渠道;坚决实行最严格的耕地保护制度,切实提高耕地质量;加强农田水利和生态建设,提高农业抗御自然灾害的能力;加快农业科技创新,提高农业科技含量等。

2006年中央一号文件:《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》推进现代农业建设,强化社会主义新农村建设的产业支撑;加强农村现代流通体系建设;稳定、完善、强化对农业和农民的直接补贴政策;加强农村基础设施建设等。

2007年中央一号文件:《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》健全农业支持补贴制度;鼓励农民和社会力量投资现代农业;加快发展农村清洁能源;推进农业科技进村入户;积极发展农业机械化;加快农业信息化建设;发展健康养殖业;大力发展特色农业等。

2008年中央一号文件:《中共中央国务院关于切实加强农业基础设施建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》巩固、完善、强化强农惠农政策;切实抓好“菜篮子”产品生产;着力强化农业科技和服务体系基本支撑;逐步提高农村基本公共服务水平;建立健全农村社会保障体系等。

2009年中央一号文件:《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》较大幅度增加农业补贴;保持农产品价格合理水平;增强农村金融服务能力;支持优势产区集中发展油料等经济作物生产;。

中央一号文件汇总(2004-2012)中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见(2004) (1)中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见(2005) (8)中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见(2006) (16)中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见(2007) (24)中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见(2008) (33)中共中央国务院关于促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见(2009) (43)加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见(2010) (49)中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定(2011) (57)关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见(2012) (63)中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见(2004)在党的十六大精神指引下,2003年各地区各部门按照中央的要求,加大了解决“三农”问题的力度,抵御住了突如其来非典疫情的严重冲击,克服了多种自然灾害频繁发生的严重影响,实现了农业结构稳步调整,农村经济稳步发展,农村改革稳步推进,农民收入稳步增加,农村社会继续保持稳定。

同时,应当清醒地看到,当前农业和农村发展中还存在着许多矛盾和问题,突出的是农民增收困难。

全国农民人均纯收入连续多年增长缓慢,粮食主产区农民收入增长幅度低于全国平均水平,许多纯农户的收入持续徘徊甚至下降,城乡居民收入差距仍在不断扩大。

农民收入长期上不去,不仅影响农民生活水平提高,而且影响粮食生产和农产品供给;不仅制约农村经济发展,而且制约整个国民经济增长;不仅关系农村社会进步,而且关系全面建设小康社会目标的实现;不仅是重大的经济问题,而且是重大的政治问题。

全党必须从贯彻“三个代表”重要思想,实现好、维护好、发展好广大农民群众根本利益的高度,进一步增强做好农民增收工作的紧迫感和主动性。

2004~2017年中央一号文件要点回顾图解:数说2017年中央一号文件图解:五大关键词读懂2016年中央一号文件“真经”一号文件原指中共中央每年发的第一份文件。

中共中央在1982年至1986年连续五年发布三农主题的一号文件,在农村改革史上成为专有名词——“五个一号文件”。

2004年起中央又连续14年发布关注三农的一号文件。

图表:2015年中央一号文件剑指“三农”新挑战破解“三农”新困局2017年中央一号文件:《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》全文约13000字,共分6个部分33条,包括:优化产品产业结构,着力推进农业提质增效;推行绿色生产方式,增强农业可持续发展能力;壮大新产业新业态,拓展农业产业链价值链;强化科技创新驱动,引领现代农业加快发展;补齐农业农村短板,夯实农村共享发展基础;加大农村改革力度,激活农业农村内生发展动力。

文件指出,推进农业供给侧结构性改革,要在确保国家粮食安全的基础上,紧紧围绕市场需求变化,以增加农民收入、保障有效供给为主要目标,以提高农业供给质量为主攻方向,以体制改革和机制创新为根本途径,优化农业产业体系、生产体系、经营体系,提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率,促进农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足量的需求,向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。

自2004年起,中央一号文件连续14年聚焦“三农”工作。

中央农村工作领导小组副组长、中央农办主任唐仁健近日在国新办发布会上表示,这充分表明党中央、国务院对“三农”工作一如既往的高度重视,坚持不懈地把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。

中央一号文件都说了啥?这份题为《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》的文件提出,在确保粮食生产能力不降低,农民增收势头不逆转的情况下,深入推进农业供给侧结构性改革,加快培育农业农村发展新动能。

历年中央“三农”一号文件回顾“中央一号文件”原指每年发的第一份文件,该文件在全年工作中具有性和指导性的地位。

一号文件中提到的问题是中央全年需要重点解决,也是当前国家亟需解决的问题,更从一个侧面反映出了解决这些问题的难度。

中共中央在1982年至1986年连续五年发布以农业、农村和农民为主题的中央一号文件,在农村改革史上成为专有名词——“五个一号文件”,对农村改革和农业发展作出具体部署。

2004年至2015年又连续十二年发布以“三农”(、、)为主题的中央一号文件,强调了“三农”问题在的社会主义现代化时期“重中之重”的地位。

1.1982年1月1日,中共中央发出第一个关于“三农”问题的“一号文件”,名为《全国农村工作会议纪要》。

明确指出包产到户、包干到户或大包干“都是社会主义生产责任制”,同时还说明它“不同于合作化以前的小私有的个体经济,而是社会主义农业经济的组成部分”。

2、1983年1月,第二个中央一号文件——《当前农村经济政策的若干问题的通知》出台。

从理论上说明了“是在党的领导下中国农民的伟大创造,是农业合作化理论在我国实践中的新发展”。

文件就农村发展多种经营、商品生产等问题提出了“两个转化”、“三个一点”的新政策。

即促进农业从自给自足经济向较大规模的商品生产转化,从传统农业向现代农业转化;党和政府各部门、各级领导干部都应力求做到:思想更解放一点,改革更大胆一点,工作更扎实一点,保证“两个转化”加快速度进行下去。

3、1984年1月1日,中共中央发出《关于一九八四年农村工作的通知》,即第三个一号文件。

强调要继续稳定和完善联产承包责任制,延长土地承包期。

为鼓励农民增加对土地的投资,规定土地承包期一般应在15年以上,生产周期长的和开发性项目,承包期应当更长一些。

调整农村产业结构,大力发展农村的产品生产和商品交换,允许农村社会资金自由流动,允许农民经商,发展社队企业。

此后,中国农村出现了一个新名词:“乡镇企业”。

历年中央“三农”一号文件回顾

“中央一号文件”原指中共中央每年发的第一份文件,该文件在国家全年工作中具有纲领性和指导性的地位。

一号文件中提到的问题是中央全年需要重点解决,也是当前国家亟需解决的问题,更从一个侧面反映出了解决这些问题的难度。

中共中央在1982年至1986年连续五年发布以农业、农村和农民为主题的中央一号文件,在农村改革史上成为专有名词——“五个一号文件”,对农村改革和农业发展作出具体部署。

2004年至2015年又连续十二年发布以“三农”(农业、农村、农民)为主题的中央一号文件,强调了“三农”问题在中国的社会主义现代化时期“重中之重”的地位。

1.1982年1月1日,中共中央发出第一个关于“三农”问题的“一号文件”,名为《全国农村工作会议纪要》。

明确指出包产到户、包干到户或大包干“都是社会主义生产责任制”,同时还说明它“不同于合作化以前的小私有的个体经济,而是社会主义农业经济的组成部分”。

2、1983年1月,第二个中央一号文件——《当前农村经济政策的若干问题的通知》出台。

从理论上说明了家庭联产承包责任制“是在党的领导下中国农民的伟大创造,是马克思主义农业合作化理论在我国实践中的新发展”。

文件就农村发展多种经营、商品生产等问题提出了“两个转化”、“三个一点”的新政策。

即促进农业从自给自足经济向较大规模的商品生产转化,从传统

农业向现代农业转化;党和政府各部门、各级领导干部都应力求做到:思想更解放一点,改革更大胆一点,工作更扎实一点,保证“两个转化”加快速度进行下去。

3、1984年1月1日,中共中央发出《关于一九八四年农村工作的通知》,即第三个一号文件。

强调要继续稳定和完善联产承包责任制,延长土地承包期。

为鼓励农民增加对土地的投资,规定土地承包期一般应在15年以上,生产周期长的和开发性项目,承包期应当更长一些。

调整农村产业结构,大力发展农村的产品生产和商品交换,允许农村社会资金自由流动,允许农民经商,发展社队企业。

此后,中国农村出现了一个新名词:“乡镇企业”。

4、1985年1月,中共中央、国务院发出《关于进一步活跃农村经济的十项政策》,即第四个一号文件。

文件的中心内容:一是改革农产品统派购制度,逐步把价格放开;二是调整农村产业结构,逐步实现农村产业结构合理化。

取消30年来农副产品统购派购的制度,对粮、棉等少数重要产品采取国家计划合同收购的新政策。

标志着我国农村从此进入全面发展商品生产的新阶段。

5、1986年1月1日,中共中央、国务院下发了《关于1986年农村工作的部署》,即第五个一号文件。

肯定了农村改革的方针政策是正确的,必须继续贯彻执行。

农村中出现的一些新问题,只有深化改革才能加以解决;针对农业面临的停滞、徘徊和放松倾向,文件强调进一步摆正农业在国民经济中的地位。

农村改革初期一系列中央一号文件的历史使命告一段落。

6、2004年1月,针对全国农民人均纯收入连续增长缓慢的情况,中央下发《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》,成为改革开放以来中央的第六个“一号文件”。

7、2005年1月30日,《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》,即第七个“一号文件”。

文件要求,坚持“多予少取放活”的方针,稳定、完善和强化各项支农政策。

当前和今后一个时期,要把加强农业基础设施建设,加快农业科技进步,提高农业综合生产能力,作为一项重大而紧迫的战略任务,切实抓紧抓好。

8、2006年2月,中共中央、国务院下发《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》,即第八个“一号文件”。

这份2006年中央“一号文件”显示,中共十六届五中全会提出的社会主义新农村建设的重大历史任务将迈出有力的一步。

9、2007年1月29日,《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》下发,即改革开放以来中央第九个一号文件。

文件要求,发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务,要用现代物质条件装备农业,用现代科学技术改造农业,

用现代产业体系提升农业,用现代经营形式推进农业,用现代发展理念引领农业,用培养新型农民发展农业,提高农业水利化、机械化和信息化水平,提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率,提高农业素质、效益和竞争力。

10、2008年1月30日,《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》下发,即改革开放以来中央第十个一号文件。

《意见》共分8部分,约15000字。

包括:加快构建强化农业基础的长效机制;切实保障主要农产品基本供给;突出抓好农业基础设施建设;着力强化农业科技和服务体系基本支撑;逐步提高农村基本公共服务水平;稳定完善农村基本经营制度和深化农村改革;扎实推进农村基层组织建设;加强和改善党对“三农”工作的领导。

11、2009年2月1日,《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》,《意见》共分5部分,约11000字。

包括:加大对农业的支持保护力度;稳定发展农业生产;强化现代农业物质支撑和服务体系;稳定完善农村基本经营制度;推进城乡经济社会发展一体化。

12、2010年1月31日文件《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的

若干意见》在保持政策连续性、稳定性的基础上,进一步完善、强化“三农”工作的好政策,提出了一系列新的重大原则和措施:对“三农”投入首次强调"总量持续增加、比例稳步提高",这一要求不仅确保"三农"资金投入的总量,更确定了比例要稳步提高。

扩大了马铃薯良种补贴范围,新增了青稞良种补贴,实施花生良种补贴试点,把林业、牧业和抗旱、节水机械设备首次纳入补贴范围。

首次提出要在3年内消除基础金融服务空白乡镇;拓展了农业发展银行支农领域,政策性资金将有更大的"三农"舞台。

大幅度提高家电下乡产品的最高限价,允许各地根据实际增选一个品种纳入补贴范围,补贴对象也扩大到国有农林场区职工。

增加产粮大县奖励补助资金,提高产粮大县人均财力水平,这将有利于提高我国800个产粮大县的种粮积极性,维护我国粮食安全。

13、2011年1月29日发布的《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》,是新世纪以来中央关注“三农”的第八个“一号文件”,也是新中国成立62年来中央文件首次对水利工作进行全面部署。

全文约8000字,共分八个部分30条,包括:新形势下水利的战略定位;水利改革发展的指导思想、目标任务和基本原则;突出加强农田水利等薄弱环节建设;全面加快水利基础设施建设;建立水利投入稳定增长机制;实行最严格的水资源管理制度;不断创新水利发展体制机制;切实加强对水利工作的领导。

14、2012年2月1日发布的《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》,是

新世纪以来指导“三农”工作的第9个中央一号文件。

一号文件突出强调部署农业科技创新,把推进农业科技创新作为“三农”工作的重点。

15、2013年1月31日,2013年中央一号文件,《中共中央、国务院关于加快发展现代农业,进一步增强农村发展活力的若干意见》,一号文件连续第十年聚焦“三农”。

对过去十年我国的农业农村工作进行了总结,突出强调围绕现代农业建设,充分发挥基本经营制度优越性,着力构建新型农业经营体系。

鼓励和支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转。

其中,“家庭农场”的概念是首次在中央一号文件中出现。

16、2014年1月19日,新华社受权发布《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》,全文约10000字,共分8个部分33条,包括:完善国家粮食安全保障体系;强化农业支持保护制度;建立农业可持续发展长效机制;深化农村土地制度改革;构建新型农业经营体系;加快农村金融制度创新;健全城乡发展一体化体制机制;改善乡村治理机制。

17、2015年2月1日,2015年中央一号文件《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》公布。

全文约12000字,共分5个部分32条,包括:围绕建设现代农业,加快转变农业发展方式;围绕促进

农民增收,加大惠农政策力度;围绕城乡发展一体化,深入推进新农村建设;围绕增添农村发展活力,全面深化农村改革;围绕做好“三农”工作,加强农村法治建设。

“中央一号文件再次聚焦‘三农’,彰显了‘三农’工作‘重中之重’的定位。

与2014年相比,2015年一号文件进一步强调“加大改革创新力度”,相信在文件部署下,我国农业现代化建设有望加快推进。

18、2016年中央1号文件《中共中央国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》。