有组织及严重罪行条例

- 格式:pdf

- 大小:369.20 KB

- 文档页数:50

最高人民检察院关于印发《人民检察院司法责任追究条例》的通知(2024年修订)文章属性•【制定机关】最高人民检察院•【公布日期】2024.07.04•【文号】•【施行日期】2024.07.04•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】检察机关正文关于印发《人民检察院司法责任追究条例》的通知各省、自治区、直辖市人民检察院,解放军军事检察院,新疆生产建设兵团人民检察院:为贯彻落实党的二十大关于全面准确落实司法责任制的决策部署,最高人民检察院对2020年10月26日印发的《人民检察院司法责任追究条例》作了修订,已报经中央政法委员会全体会议审议通过,现印发你们。

请结合实际认真贯彻落实。

实施过程中遇到的重要情况和问题,请及时报告。

最高人民检察院2024年7月4日人民检察院司法责任追究条例第一章总则第一条为全面准确落实司法责任制,构建公平合理的司法责任认定和追究机制,保证人民检察院及其办案组织、检察人员依法履行职责、公正行使职权,实现权力与责任、放权与管权有机统一,保障高质效办好每一个案件,根据《中华人民共和国公职人员政务处分法》《中华人民共和国检察官法》等法律法规,结合检察工作实际,制定本条例。

第二条检察人员应当对其履行检察职责的行为终身负责。

在司法办案工作中故意违反检察职责的,或者因重大过失造成严重后果的,应当承担司法责任,依纪依法追究相应的纪律责任、法律责任。

第三条检察人员在司法办案工作中,虽有错误后果发生,但尽到必要注意义务,对错误后果发生仅有一般过失的,不承担司法责任。

检察人员在事实认定、证据采信、法律适用、办案程序、文书制作等方面不符合法律和有关规定,但不影响案件结论的正确性和效力的,属司法瑕疵,不因此承担司法责任。

第四条司法责任追究应当坚持党管干部原则;坚持谁办案谁负责,谁决定谁负责;遵循司法规律,体现检察职业特点;坚持依法依规,客观公正,责任与处罚相当;坚持惩处与教育结合,追责与保护并重。

中华人民共和国反有组织犯罪法读书笔记《中华人民共和国反有组织犯罪法》读书笔记1. 引言在当今社会,有组织犯罪问题日益突出,给社会秩序和人民安宁造成了严重威胁。

为了有效打击有组织犯罪行为,维护国家安全和社会稳定,中华人民共和国出台了《中华人民共和国反有组织犯罪法》。

本文将就该法律进行深入解读和讨论,帮助读者更全面地了解和理解该法律的内容和意义。

2. 有组织犯罪的定义和特征我们需要明确有组织犯罪的概念和特征。

有组织犯罪是指一定数量的人员组成的犯罪集团,以牟取非法利益为目的,通过组织、计划、实施犯罪活动,严重破坏社会秩序和人民安宁的行为。

这种犯罪具有预谋性、计划性和持续性,具有明显的社会危害性和组织性。

3. 反有组织犯罪法的立法目的和原则《中华人民共和国反有组织犯罪法》的出台,旨在有效打击有组织犯罪,提高预防和打击有组织犯罪的能力,维护国家安全和社会稳定。

该法的制定依据了宪法和其他相关法律法规,明确了打击有组织犯罪的原则和基本要求,为有组织犯罪的预防、查处和惩治提供了法律依据和保障。

4. 反有组织犯罪法的主要内容和举措《中华人民共和国反有组织犯罪法》通过明确有组织犯罪的构成要件和处罚标准,规定了对有组织犯罪行为的打击和制裁措施,并强调了对有组织犯罪分子的刑事责任追究和没收违法所得等措施。

该法还注重加强对有组织犯罪活动的预防和打击,鼓励和支持有组织犯罪行为的自首和揭发,为有组织犯罪的预防和打击提供了法律保障和支持。

5. 个人观点和理解在我看来,《中华人民共和国反有组织犯罪法》的出台是维护国家安全和社会稳定的重要举措,有力地震慑了有组织犯罪行为的蔓延和滋生,有效维护了人民群众的合法权益和社会秩序。

该法律的实施不仅有利于铲除有组织犯罪的土壤,也有利于净化社会风气,促进社会和谐稳定的发展。

6. 结语《中华人民共和国反有组织犯罪法》是我国有关打击有组织犯罪的一部重要法律,对于维护国家安全和社会稳定起着不可替代的作用。

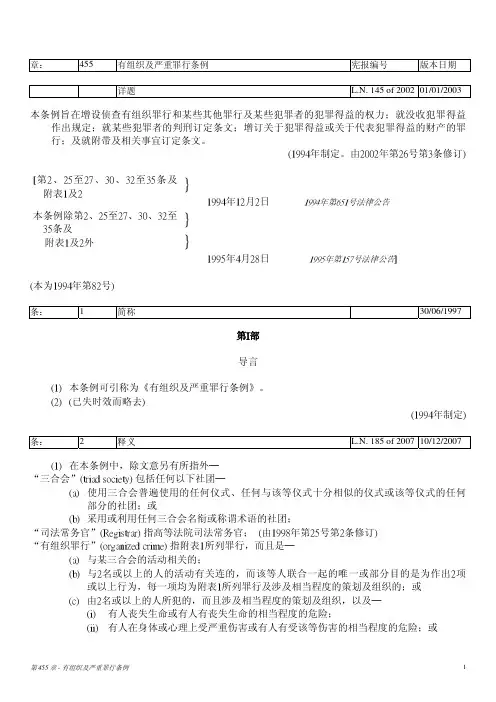

章:455 有组织及严重罪行条例宪报编号版本日期详题L.N. 145 of 200201/01/2003本条例旨在增设侦查有组织罪行和某些其他罪行及某些犯罪者的犯罪得益的权力;就没收犯罪得益作出规定;就某些犯罪者的判刑订定条文;增订关于犯罪得益或关于代表犯罪得益的财产的罪行;及就附带及相关事宜订定条文。

(1994年制定。

由2002年第26号第3条修订)[第2、25至27、30、32至35条及附表1及2 }1994年12月2日1994年第651号法律公告本条例除第2、25至27、30、32至35条及附表1及2外}}1995年4月28日1995年第157号法律公告](本为1994年第82号)条: 1 简称 30/06/1997第I部导言(1) 本条例可引称为《有组织及严重罪行条例》。

(2) (已失时效而略去)(1994年制定)条: 2 释义L.N. 185 of 200710/12/2007(1) 在本条例中,除文意另有所指外─“三合会”(triad society) 包括任何以下社团─(a) 使用三合会普遍使用的任何仪式、任何与该等仪式十分相似的仪式或该等仪式的任何部分的社团;或(b) 采用或利用任何三合会名衔或称谓术语的社团;“司法常务官”(Registrar) 指高等法院司法常务官; (由1998年第25号第2条修订)“有组织罪行”(organized crime) 指附表1所列罪行,而且是─(a) 与某三合会的活动相关的;(b) 与2名或以上的人的活动有关连的,而该等人联合一起的唯一或部分目的是为作出2项或以上行为,每一项均为附表1所列罪行及涉及相当程度的策划及组织的;或(c) 由2名或以上的人所犯的,而且涉及相当程度的策划及组织,以及─(i) 有人丧失生命或有人有丧失生命的相当程度的危险;(ii) 有人在身体或心理上受严重伤害或有人有受该等伤害的相当程度的危险;或(iii) 有人严重丧失自由;“没收令”(confiscation order) 指根据第8(7)条发出的命令;“享有法律特权的品目”(items subject to legal privilege) 指─(a) 专业法律顾问和他的当事人或当事人代表之间,就有关向当事人提供法律意见而作出的通讯;(b) 专业法律顾问和他的当事人或当事人代表之间,或该等顾问、当事人或当事人代表和任何其他人之间,就有关法律程序或在预期进行法律程序的情况下及为该等法律程序而作出的通讯;及(c) 该等通讯中所附有或提及的品目,而该等品目又是─(i) 与提供法律意见有关而作出的;或(ii) 就有关法律程序或在预期进行法律程序的情况下及为该等法律程序而作出的,且正由有权管有该等品目的人所管有,但不包括为意图助长犯罪目的而持有的品目或作出的通讯;“附表1所列罪行”(Schedule 1 offence) 指─(a) 附表1所指明的任何罪行;(b) 串谋犯任何该等罪行;(c) 煽惑他人犯任何该等罪行;(d) 企图犯任何该等罪行;(e) 协助、教唆、怂使或促致他人犯任何该等罪行;“物料”(material) 包括任何书、文件或其他任何形式的纪录,以及任何物品或物质;“社团”(society) 的涵义与《社团条例》(第151章)第2(1)条中该词的涵义相同;“指明的罪行”(specified offence) 指─(a) 附表1或附表2所指明的任何罪行;(b) 串谋犯任何该等罪行;(c) 煽惑他人犯任何该等罪行;(d) 企图犯任何该等罪行;(e) 协助、教唆、怂使或促致他人犯任何该等罪行;“被告人”(defendant) 指已就指明的罪行提起的法律程序中被检控的人(不论该人是否被定罪);“财产”(property) 包括依照《释义及通则条例》(第1章)第3条所界定的动产与不动产;“处所”(premises) 包括任何地方,尤其是─(a) 任何车辆、船只、航空器、气垫船或离岸结构物;及(b) 任何帐幕或可移动的结构物;“处理”(dealing),就第15(1)或25条所提述的财产而言,包括─(a) 收受或取得该财产;(b) 隐藏或掩饰该财产(不论是隐藏或掩饰该财产的性质、来源、所在位置、处置、调动或拥有权或与其有关的任何权利或其他方面的事宜);(c) 处置或转换该财产;(d) 将该财产运入香港或调离香港;(e) 以该财产借贷,或作保证(不论是藉押记、按揭或质押或其他方式);(由1995年第90号第2条增补)“债务处理人”(insolvency officer) 指─(a) 破产管理署署长;或(b) 用以下身分行事的人─(i) 根据《破产条例》(第6章)委任的受托人(包括暂行受托人)、临时受托人或特别经理人;或 (由2005年第18号第48条修订)(ii) 根据《公司条例》(第32章)委任的清盘人、临时清盘人或特别经理人;“酬赏”(reward) 包括金钱利益;“潜逃”(absconded),就任何人而言,包括因任何理由而潜逃,而不论该人在潜逃之前是否─(a) 已被拘押;或(b) 已获保释; (由1995年第90号第2条增补)“获授权人”(authorized officer) 指─(a) 任何警务人员;(b) 根据《海关条例》(第342章)第3条设立的海关的任何成员;及(c) 任何为施行本条例而获律政司司长书面授权的人; (由1997年第362号法律公告修订) “权益”(interest) 就财产而言,包括权利。

反有组织犯罪法释义随着社会的不断发展,犯罪活动也在不断演变和升级。

其中,有组织犯罪已经成为了一个全球性的问题。

为了应对这一问题,中国政府于2015年出台了《中华人民共和国反有组织犯罪法》。

该法规定了有组织犯罪的概念、类型、特征、构成要件、处罚等方面的内容,为反有组织犯罪工作提供了法律依据。

本文将对该法进行解读,以期对相关人士提供帮助。

一、有组织犯罪的概念有组织犯罪是指由三人以上组成的以实施犯罪活动为目的的团伙组织。

这种犯罪团伙通常由领导者、骨干成员和普通成员组成,其犯罪活动具有明显的组织性、分工性、连续性和协调性。

有组织犯罪的特征在于其组织结构完善、分工明确、纪律严明、资金充裕、手段残忍、社会影响恶劣等。

二、有组织犯罪的类型有组织犯罪的类型繁多,主要包括以下几种:1.黑社会性质组织犯罪。

这种犯罪团伙通常以暴力、威胁等手段进行非法活动,包括敲诈勒索、抢劫、绑架、寻衅滋事等。

2.经济犯罪性质组织犯罪。

这种犯罪团伙通常以非法经济活动为主,包括走私、贩毒、赌博、洗钱等。

3.恐怖组织犯罪。

这种犯罪团伙通常以实施恐怖袭击为主,包括炸弹袭击、劫持人质、暗杀等。

4.网络犯罪性质组织犯罪。

这种犯罪团伙通常利用网络进行非法活动,包括网络诈骗、网络攻击、网络赌博等。

三、有组织犯罪的特征有组织犯罪具有以下几个特征:1.组织性。

有组织犯罪团伙具有明确的组织结构和分工,通常由领导者、骨干成员和普通成员组成。

2.分工性。

有组织犯罪团伙内部分工明确,各成员负责不同的工作,以保证犯罪活动的顺利进行。

3.连续性。

有组织犯罪团伙的犯罪活动具有一定的连续性,通常是长期进行的。

4.协调性。

有组织犯罪团伙内部协调能力强,能够协调各成员之间的关系,保证犯罪活动的顺利进行。

5.资金充裕。

有组织犯罪团伙通常资金充裕,能够投入大量资金进行犯罪活动。

6.手段残忍。

有组织犯罪团伙内部成员通常手段残忍,对受害人进行残忍的打击和威胁。

7.社会影响恶劣。

有组织犯罪团伙的犯罪活动对社会造成的影响恶劣,会严重破坏社会安定和秩序。

香港反洗钱监管的经验与启示童文俊(中国人民银行上海总部,上海200120)摘要:香港建立了比较完善的反洗钱法律体系与组织架构,取得了令人瞩目的成绩。

根据内地金融业反洗钱监管的现状,借鉴香港反洗钱监管的先进经验,如:风险为本原则的广泛应用,有效的“认识你的客户”程序,SAFE可疑交易识别方法,等等,提出当前内地金融业反洗钱监管应推行风险为本的监管方式,构筑预防性反洗钱监管网络,不断改进监管方法与手段,全面提高监管工作的有效性。

关键词:香港;反洗钱;监管中图分类号:F830.45 文献标识码:A 文章编号:1006-3544(2009)03-0022-04一、香港反洗钱监管情况概览香港是一个拥有超过600多家银行、保险和证券机构的国际金融中心。

长期以来,香港一直致力于打击洗钱和恐怖融资活动。

从1989年制定《贩毒(追讨利益)条例》起,目前已建立了比较完善的预防和打击洗钱、恐怖融资活动法律体系与组织架构,取得了令人瞩目的成绩。

(一)香港反洗钱法律体系香港制定了有效的法律制度打击洗钱和恐怖融资活动,并不断加以完善。

主要分为两个层次:一是反洗钱基本法律制度。

主要有:1989年《贩毒(追讨利益)条例》、1994年《有组织及严重罪行条例》、2002年《联合国(反恐怖主义措施)条例》。

《贩毒(追讨利益)条例》是打击清洗黑钱的主要武器,目的是追查、冻结和没收贩毒收益,防止毒贩清洗黑钱保留不义之财,该条例与《有组织及严重罪行条例》是香港打击清洗黑钱的法律基础。

这两个条例于1995年进行了修订。

《联合国(反恐怖主义措施)条例》全面实施了联合国安理会1373号决议的强制执行部分以及金融行动特别工作组(FATF)提出的特别建议,规定严禁在香港境内的人向恐怖分子提供资金或收集资金,并规定必须就怀疑恐怖分子的财产作出披露。

二是监管部门行业指引。

金融监管部门分别针收稿日期:2009-04-12作者简介:童文俊(1976-),男,安徽宣城人,经济学博士,现供职于中国人民银行上海总部。

章:455 有组织及严重罪行条例宪报编号版本日期详题L.N. 145 of 200201/01/2003本条例旨在增设侦查有组织罪行和某些其他罪行及某些犯罪者的犯罪得益的权力;就没收犯罪得益作出规定;就某些犯罪者的判刑订定条文;增订关于犯罪得益或关于代表犯罪得益的财产的罪行;及就附带及相关事宜订定条文。

(1994年制定。

由2002年第26号第3条修订)[第2、25至27、30、32至35条及附表1及2 }1994年12月2日1994年第651号法律公告本条例除第2、25至27、30、32至35条及附表1及2外}}1995年4月28日1995年第157号法律公告](本为1994年第82号)条: 1 简称 30/06/1997第I部导言(1) 本条例可引称为《有组织及严重罪行条例》。

(2) (已失时效而略去)(1994年制定)条: 2 释义L.N. 185 of 200710/12/2007(1) 在本条例中,除文意另有所指外─“三合会”(triad society) 包括任何以下社团─(a) 使用三合会普遍使用的任何仪式、任何与该等仪式十分相似的仪式或该等仪式的任何部分的社团;或(b) 采用或利用任何三合会名衔或称谓术语的社团;“司法常务官”(Registrar) 指高等法院司法常务官; (由1998年第25号第2条修订)“有组织罪行”(organized crime) 指附表1所列罪行,而且是─(a) 与某三合会的活动相关的;(b) 与2名或以上的人的活动有关连的,而该等人联合一起的唯一或部分目的是为作出2项或以上行为,每一项均为附表1所列罪行及涉及相当程度的策划及组织的;或(c) 由2名或以上的人所犯的,而且涉及相当程度的策划及组织,以及─(i) 有人丧失生命或有人有丧失生命的相当程度的危险;(ii) 有人在身体或心理上受严重伤害或有人有受该等伤害的相当程度的危险;或(iii) 有人严重丧失自由;“没收令”(confiscation order) 指根据第8(7)条发出的命令;“享有法律特权的品目”(items subject to legal privilege) 指─(a) 专业法律顾问和他的当事人或当事人代表之间,就有关向当事人提供法律意见而作出的通讯;(b) 专业法律顾问和他的当事人或当事人代表之间,或该等顾问、当事人或当事人代表和任何其他人之间,就有关法律程序或在预期进行法律程序的情况下及为该等法律程序而作出的通讯;及(c) 该等通讯中所附有或提及的品目,而该等品目又是─(i) 与提供法律意见有关而作出的;或(ii) 就有关法律程序或在预期进行法律程序的情况下及为该等法律程序而作出的,且正由有权管有该等品目的人所管有,但不包括为意图助长犯罪目的而持有的品目或作出的通讯;“附表1所列罪行”(Schedule 1 offence) 指─(a) 附表1所指明的任何罪行;(b) 串谋犯任何该等罪行;(c) 煽惑他人犯任何该等罪行;(d) 企图犯任何该等罪行;(e) 协助、教唆、怂使或促致他人犯任何该等罪行;“物料”(material) 包括任何书、文件或其他任何形式的纪录,以及任何物品或物质;“社团”(society) 的涵义与《社团条例》(第151章)第2(1)条中该词的涵义相同;“指明的罪行”(specified offence) 指─(a) 附表1或附表2所指明的任何罪行;(b) 串谋犯任何该等罪行;(c) 煽惑他人犯任何该等罪行;(d) 企图犯任何该等罪行;(e) 协助、教唆、怂使或促致他人犯任何该等罪行;“被告人”(defendant) 指已就指明的罪行提起的法律程序中被检控的人(不论该人是否被定罪);“财产”(property) 包括依照《释义及通则条例》(第1章)第3条所界定的动产与不动产;“处所”(premises) 包括任何地方,尤其是─(a) 任何车辆、船只、航空器、气垫船或离岸结构物;及(b) 任何帐幕或可移动的结构物;“处理”(dealing),就第15(1)或25条所提述的财产而言,包括─(a) 收受或取得该财产;(b) 隐藏或掩饰该财产(不论是隐藏或掩饰该财产的性质、来源、所在位置、处置、调动或拥有权或与其有关的任何权利或其他方面的事宜);(c) 处置或转换该财产;(d) 将该财产运入香港或调离香港;(e) 以该财产借贷,或作保证(不论是藉押记、按揭或质押或其他方式);(由1995年第90号第2条增补)“债务处理人”(insolvency officer) 指─(a) 破产管理署署长;或(b) 用以下身分行事的人─(i) 根据《破产条例》(第6章)委任的受托人(包括暂行受托人)、临时受托人或特别经理人;或 (由2005年第18号第48条修订)(ii) 根据《公司条例》(第32章)委任的清盘人、临时清盘人或特别经理人;“酬赏”(reward) 包括金钱利益;“潜逃”(absconded),就任何人而言,包括因任何理由而潜逃,而不论该人在潜逃之前是否─(a) 已被拘押;或(b) 已获保释; (由1995年第90号第2条增补)“获授权人”(authorized officer) 指─(a) 任何警务人员;(b) 根据《海关条例》(第342章)第3条设立的海关的任何成员;及(c) 任何为施行本条例而获律政司司长书面授权的人; (由1997年第362号法律公告修订) “权益”(interest) 就财产而言,包括权利。

中华人民共和国反有组织犯罪法释义与适用

《中华人民共和国反组织犯罪法》通过规定禁止各种组织及其从事活动,旨在打击组织犯罪现象,保护国家安全和社会稳定。

此法首先对组织犯罪的概念作出定义,包括要求组织有成员、目的、结构和组织活动,并且这些活动存在可能造成恶劣后果的行为。

组织犯罪的定义没有设定最低的犯罪数量门槛,但是要求这类行为必须是正常商业活动所不能达到的规模,要不然就不会被认定为组织犯罪。

法律禁止以任何形式开展组织犯罪活动,特别是犯罪组织成立、犯罪组织活动以及犯罪组织成员参与犯罪活动。

法律指出,犯罪组织不仅指正式成立的组织、组织,也应包括任何聚集性团体,其成员以及这些成员之间的关系,以及这些组织的活动。

犯罪组织的结构可以由图表来展示,以便更好地展示犯罪组织的各层次结构、成员及其活动。

此外,法律还规定,如果犯罪组织的活动构成刑事活动,并且组织有实质性的集体行动,则可被认定为组织犯罪行为。

另外,如果某一犯罪组织利用虚假文件、欺诈、考试舞弊等不正当手段组织活动,也属于组织犯罪行为。

《中华人民共和国反组织犯罪法》适用于以下情况:

1、犯罪组织的成立或者组织的活动;

2、犯罪组织成员参与犯罪活动;

3、其他相关犯罪行为。

此外,本法对利用任何形式从事组织犯罪活动而被处以重罚,停止企业法人营业等问题也作出了明确规定,并明确规定了涉嫌组织犯罪行为的证据标准。

本法最终实施时,应该将上述犯罪活动从刑事法律中剥离出来,依据严格的标准和程序,进行充分的审查和调查,使对犯罪分子的惩罚更加公正和透明。

国际反洗钱概览课后练习(点此刷新练习不同题目)判断题:1、根据英国现行法规,洗钱上游犯罪扩展到所有严重犯罪,报告主体从金融机构扩展到所有经营机构。

[题号:QHX024585]A、对B、错您的回答:A正确答案:A题目解析:参见英国《2002年犯罪收益法》、2000~2008 《反恐法》。

2、企业反洗钱的意义主要是为国家承担义务,满足外部监管要求。

[题号:QHX024579]A、对B、错您的回答:B正确答案:B题目解析:反洗钱是企业全面风险管理和建立有效内控制度的重要内容之一。

3、美国允许通过暗中打击行为,推定行为人“明知”为犯罪所得收益的掩饰和隐瞒处置,涉嫌洗钱。

[题号:QHX024584]A、对B、错您的回答:A正确答案:A题目解析:美国对洗钱行为允许通过“暗中打击行动”(Sting operation )进行行为推定。

4、我国目前洗钱罪的上游犯罪不区分洗钱额度大小或获刑期限的长短。

[题号:QHX024581]A、对B、错您的回答:B正确答案:A题目解析:根据我国现行反洗钱法,所有对7种上游犯罪收益的处置均属洗钱罪。

5、除了“明知”为犯罪所得收益的掩饰和隐瞒处置外,美国对该类“蓄意不知”也定为洗钱罪。

[题号:QHX024583]A、对B、错您的回答:B正确答案:A题目解析:参见美国对洗钱“特定行为”的定义。

单选题:1、香港洗钱上游犯罪范围和最高罚金为( )。

[题号:QHX024592]A、特定犯罪400万港币B、所有可公诉罪,500万港币C、所有严重经济犯罪100万港币D、6个月以上可公诉罪,400万港币您的回答:A正确答案:B题目解析:1989年《贩毒(追讨得益)条例》和《有组织及严重罪行条纲》将上游犯罪扩大到所有公诉罪,而且设置重判为最高14年监禁和500万元罚金。

2、香港反洗钱报告包括( )。

[题号:QHX024591]A、大额现金交易B、可疑交易C、赌场大额现金交易D、大额现金和可疑交易您的回答:D正确答案:B题目解析:参见1989年《贩毒(追讨得益)条例》、《有组织及严重罪行条纲》。

章:455 有组织及严重罪行条例宪报编号版本日期详题L.N. 145 of 200201/01/2003本条例旨在增设侦查有组织罪行和某些其他罪行及某些犯罪者的犯罪得益的权力;就没收犯罪得益作出规定;就某些犯罪者的判刑订定条文;增订关于犯罪得益或关于代表犯罪得益的财产的罪行;及就附带及相关事宜订定条文。

(1994年制定。

由2002年第26号第3条修订)[第2、25至27、30、32至35条及附表1及2 }1994年12月2日1994年第651号法律公告本条例除第2、25至27、30、32至35条及附表1及2外}}1995年4月28日1995年第157号法律公告](本为1994年第82号)条: 1 简称 30/06/1997第I部导言(1) 本条例可引称为《有组织及严重罪行条例》。

(2) (已失时效而略去)(1994年制定)条: 2 释义L.N. 185 of 200710/12/2007(1) 在本条例中,除文意另有所指外─“三合会”(triad society) 包括任何以下社团─(a) 使用三合会普遍使用的任何仪式、任何与该等仪式十分相似的仪式或该等仪式的任何部分的社团;或(b) 采用或利用任何三合会名衔或称谓术语的社团;“司法常务官”(Registrar) 指高等法院司法常务官; (由1998年第25号第2条修订)“有组织罪行”(organized crime) 指附表1所列罪行,而且是─(a) 与某三合会的活动相关的;(b) 与2名或以上的人的活动有关连的,而该等人联合一起的唯一或部分目的是为作出2项或以上行为,每一项均为附表1所列罪行及涉及相当程度的策划及组织的;或(c) 由2名或以上的人所犯的,而且涉及相当程度的策划及组织,以及─(i) 有人丧失生命或有人有丧失生命的相当程度的危险;(ii) 有人在身体或心理上受严重伤害或有人有受该等伤害的相当程度的危险;或(iii) 有人严重丧失自由;“没收令”(confiscation order) 指根据第8(7)条发出的命令;“享有法律特权的品目”(items subject to legal privilege) 指─(a) 专业法律顾问和他的当事人或当事人代表之间,就有关向当事人提供法律意见而作出的通讯;(b) 专业法律顾问和他的当事人或当事人代表之间,或该等顾问、当事人或当事人代表和任何其他人之间,就有关法律程序或在预期进行法律程序的情况下及为该等法律程序而作出的通讯;及(c) 该等通讯中所附有或提及的品目,而该等品目又是─(i) 与提供法律意见有关而作出的;或(ii) 就有关法律程序或在预期进行法律程序的情况下及为该等法律程序而作出的,且正由有权管有该等品目的人所管有,但不包括为意图助长犯罪目的而持有的品目或作出的通讯;“附表1所列罪行”(Schedule 1 offence) 指─(a) 附表1所指明的任何罪行;(b) 串谋犯任何该等罪行;(c) 煽惑他人犯任何该等罪行;(d) 企图犯任何该等罪行;(e) 协助、教唆、怂使或促致他人犯任何该等罪行;“物料”(material) 包括任何书、文件或其他任何形式的纪录,以及任何物品或物质;“社团”(society) 的涵义与《社团条例》(第151章)第2(1)条中该词的涵义相同;“指明的罪行”(specified offence) 指─(a) 附表1或附表2所指明的任何罪行;(b) 串谋犯任何该等罪行;(c) 煽惑他人犯任何该等罪行;(d) 企图犯任何该等罪行;(e) 协助、教唆、怂使或促致他人犯任何该等罪行;“被告人”(defendant) 指已就指明的罪行提起的法律程序中被检控的人(不论该人是否被定罪);“财产”(property) 包括依照《释义及通则条例》(第1章)第3条所界定的动产与不动产;“处所”(premises) 包括任何地方,尤其是─(a) 任何车辆、船只、航空器、气垫船或离岸结构物;及(b) 任何帐幕或可移动的结构物;“处理”(dealing),就第15(1)或25条所提述的财产而言,包括─(a) 收受或取得该财产;(b) 隐藏或掩饰该财产(不论是隐藏或掩饰该财产的性质、来源、所在位置、处置、调动或拥有权或与其有关的任何权利或其他方面的事宜);(c) 处置或转换该财产;(d) 将该财产运入香港或调离香港;(e) 以该财产借贷,或作保证(不论是藉押记、按揭或质押或其他方式);(由1995年第90号第2条增补)“债务处理人”(insolvency officer) 指─(a) 破产管理署署长;或(b) 用以下身分行事的人─(i) 根据《破产条例》(第6章)委任的受托人(包括暂行受托人)、临时受托人或特别经理人;或 (由2005年第18号第48条修订)(ii) 根据《公司条例》(第32章)委任的清盘人、临时清盘人或特别经理人;“酬赏”(reward) 包括金钱利益;“潜逃”(absconded),就任何人而言,包括因任何理由而潜逃,而不论该人在潜逃之前是否─(a) 已被拘押;或(b) 已获保释; (由1995年第90号第2条增补)“获授权人”(authorized officer) 指─(a) 任何警务人员;(b) 根据《海关条例》(第342章)第3条设立的海关的任何成员;及(c) 任何为施行本条例而获律政司司长书面授权的人; (由1997年第362号法律公告修订) “权益”(interest) 就财产而言,包括权利。

中华人民共和国反有组织犯罪法文章属性•【制定机关】全国人大常委会•【公布日期】2021.12.24•【文号】中华人民共和国主席令第一〇一号•【施行日期】2022.05.01•【效力等级】法律•【时效性】现行有效•【主题分类】扰乱公共秩序罪正文中华人民共和国主席令第一〇一号《中华人民共和国反有组织犯罪法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议于2021年12月24日通过,现予公布,自2022年5月1日起施行。

中华人民共和国主席习近平2021年12月24日中华人民共和国反有组织犯罪法(2021年12月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过)目录第一章总则第二章预防和治理第三章案件办理第四章涉案财产认定和处置第五章国家工作人员涉有组织犯罪的处理第六章国际合作第七章保障措施第八章法律责任第九章附则第一章总则第一条为了预防和惩治有组织犯罪,加强和规范反有组织犯罪工作,维护国家安全、社会秩序、经济秩序,保护公民和组织的合法权益,根据宪法,制定本法。

第二条本法所称有组织犯罪,是指《中华人民共和国刑法》第二百九十四条规定的组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪,以及黑社会性质组织、恶势力组织实施的犯罪。

本法所称恶势力组织,是指经常纠集在一起,以暴力、威胁或者其他手段,在一定区域或者行业领域内多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压群众,扰乱社会秩序、经济秩序,造成较为恶劣的社会影响,但尚未形成黑社会性质组织的犯罪组织。

境外的黑社会组织到中华人民共和国境内发展组织成员、实施犯罪,以及在境外对中华人民共和国国家或者公民犯罪的,适用本法。

第三条反有组织犯罪工作应当坚持总体国家安全观,综合运用法律、经济、科技、文化、教育等手段,建立健全反有组织犯罪工作机制和有组织犯罪预防治理体系。

第四条反有组织犯罪工作应当坚持专门工作与群众路线相结合,坚持专项治理与系统治理相结合,坚持与反腐败相结合,坚持与加强基层组织建设相结合,惩防并举、标本兼治。

扫黑除恶专项斗争应知应会知识:全国“扫黑办”关于涉黑、涉恶案件的认定标准和要求导读:本文是关于扫黑除恶专项斗争应知应会知识:全国“扫黑办”关于涉黑、涉恶案件的认定标准和要求,希望能帮助到您!1、黑社会性质组织犯罪定义《刑法》第二百九十四条第一款规定:组织、领导和积极参加以暴力、威胁或者其他手段,有组织地进行违法犯罪活动,称霸一方,为非作恶,欺压、残害群众,严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织犯罪。

2、黑社会性质组织犯罪特征根据全国人大常委会关于《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款的解释:“黑社会性质组织”应具备如下特征:(1)组织特征:形成较稳定的犯罪组织,人数较多,有明确的组织者领导者,骨干成员基本固定;(2)经济特征:有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益,具有一定的经济实力,以支持该组织的活动;(3)行为特征:以暴力、威胁或者其他手段,有组织地多次进行违法犯罪活动,为非作恶,期压、残害群众;(4)非法控制或重大影响特征:通过实施违法犯罪活动,或者利用国家工作人员的包庇或者纵容,称霸一方,在一定区域或者行业内,形成非法控制或者重大影响,严重破坏经济、社会生活秩序。

3、恶势力定义恶势力是指经常纠集在一起,以暴力、威胁或者其他手段,在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动,为非作恶,扰乱经济、社会生活秩序,造成恶劣影响,尚未形成黑社会性质组织的团伙。

4、恶势力犯罪特征及认定标准(1)人数较多(一般为3人或3人以上),且纠集者骨干成员相对固定,具有一定的组织形式。

注意:人数较多,要求不能低于三人;“相对固定”指该纠集者或骨干成员必须参加至少两起八加三类刑事案件。

(2)违法犯罪活动一般表现为敲诈勒索、强迫交易、欺行霸市、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害、抢劫抢夺或涉黄、赌、毒等,具有一定的多样性。

注意:八加三类案件界定的是案件范围。

团伙的实施的案件原则上必须属于八加三类案件范围。

香港反洗钱监管经验及启示作为反洗钱金融行动特别工作组(FATF)成员以及亚洲/太平洋反洗钱组织(APG)的创始会员,香港在打击洗钱和恐怖融资犯罪方面具有完善的法律框架、运行高效的监管机制,营造了行业高度自治、全民参与反洗钱的良好环境,取得了令人瞩目的好成绩,并得到了FATF等的肯定。

一、香港主要做法(一)建立完善、有效的法律法规体系香港打击洗钱和恐怖融资犯罪的法律法规框架比较完善,并且操作性强。

香港反洗钱法律主要包括《贩毒(追讨利益)条例》、《有组织及严重罪行条例》、《联合国(反恐怖主义措施)条例》、《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》(《打击洗钱条例》)等,相关条例包括洗钱行为犯罪化、财产没收制度、刑事司法协助等方面的具体刑事措施,为香港反洗钱工作提供了稳固的法律基础。

其次,香港金融监管部门及特定行业组织分别针对不同行业制定了打击洗钱和恐怖融资指引。

如香港金融管理局根据巴塞尔银行监管委员会有关打击洗钱活动的基本原则,相继制定《防止洗钱活动指引》、《反洗钱准则及操作规程》;证监会制定《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》;香港保安局禁毒处分别就放债人、会计师、地产代理人、信托及公司服务供应商和贵重金属/宝石业务发出有关反洗钱及恐怖融资活动的执业手册或指引。

(二)运行高效的反洗钱协作机制—1—香港财经事务及库务局是香港的反洗钱主管部门,负责全面统筹、制定及推行有关反洗钱政策,并与保安局禁毒处、律政司署、警务处、海关、金融监管机构(金融管理局、证监会、保险业监理处)、金融机构与相关非金融机构共同确保反洗钱政策、措施符合国际标准。

香港联合财富情报组负责接收、分析及储存可疑交易报告,并将评估后的可疑交易报告送交适当单位(警务处、海关、廉政公署、入境事务管理处)处理,同时在侦查和检控上,与相关部门保持密切联系;负责受理可疑交易举报,及时向举报人士提供回复、反馈调查和处理结果,进行个案研究。

(三)各行业机构高度重视,全民参与反洗钱香港各行业机构高度重视反洗钱工作,制定了严格的反洗内控制度,设置了专门的反洗钱部门,配备了专职反洗钱工作人员。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部等印发《关于建立犯罪人员犯罪记录制度的意见》的通知文章属性•【制定机关】最高人民法院,最高人民检察院,公安部•【公布日期】2012.05.10•【文号】法发[2012]10号•【施行日期】2012.05.10•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】犯罪和刑事责任正文最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部印发《关于建立犯罪人员犯罪记录制度的意见》的通知(法发〔2012〕10号)各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅(局)、国家安全厅(局)、司法厅(局),解放军军事法院、军事检察院,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院、新疆生产建设兵团人民检察院、公安局、国家安全局、司法局:为加强和创新特殊人群社会管理举措,根据中央关于深化司法体制和工作机制改革的总体部署,在深入调研论证,广泛征求各方面意见的基础上,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部联合制定了《关于建立犯罪人员犯罪记录制度的意见》,现予以印发,请认真贯彻执行。

对于实施情况及遇到的问题,请分别及时报告最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部。

最高人民法院最高人民检察院公安部国家安全部司法部二○一二年五月十日关于建立犯罪人员犯罪记录制度的意见犯罪记录是国家专门机关对犯罪人员情况的客观记载。

犯罪记录制度是现代社会管理制度中的一项重要内容。

为适应新时期经济社会发展的需要,进一步推进社会管理创新,维护社会稳定,促进社会和谐,现就建立我国犯罪人员犯罪记录制度提出如下意见。

一、建立犯罪人员犯罪记录制度的重要意义和基本要求建立犯罪人员犯罪记录制度,对犯罪人员信息进行合理登记和有效管理,既有助于国家有关部门充分掌握与运用犯罪人员信息,适时制定和调整刑事政策及其他公共政策,改进和完善相关法律法规,有效防控犯罪,维护社会秩序,也有助于保障有犯罪记录的人的合法权利,帮助其顺利回归社会。

有组织犯罪的概念及其认定【摘要】有组织犯罪以其对社会巨大的危害性和整体冲击性,当前已成为世界各国立法、司法机关和刑法理论研究者所共同关注的热点问题。

随着世界经济一体化趋势的加强,有组织犯罪的活动和危害范围已远远超出了一个国家的范围。

如何改革和完善立法与司法并加强国际间的合作,并从理论上探讨有组织犯罪的刑罚惩治问题,成为各国所共同关注的问题。

那么有组织犯罪与一般刑事犯罪有什么区别?如何认定有组织犯罪?本文拟对此问题进行深入的分析研究。

【关键词】有组织犯罪概念认定中国的有组织犯罪,起源于旧社会的帮会。

(1)中华人民共和国成立后,对于各类黑社会组织进行大规模的严厉打击,短短几年内便使得猖獗的黑社会性质的有组织犯罪销声匿迹。

改革开放以来,由于各种复杂的原因,有组织犯罪的各种雏型──结伙犯罪和团伙犯罪增多。

根据中国警方所公布的数据,从 1986 年到 1994 年,中国所查获的犯罪团伙数量,已由 3 万多个发展到 20 万个;其成员也由 11 万余人发展到 90 万人。

个别地区重大(及特大)刑事案件的 70 —80% 是犯罪团伙所为。

(2)其中一部分逐步发展为有一定组织形式的犯罪集团。

虽然目前中国多数犯罪集团还不具备黑社会犯罪的完整特征,但其中有些具有严密的组织系统和操作规程,已具有黑社会组织的某些痕迹和性质。

因而可以说,在中国,“带有黑社会性质的犯罪集团已经出现”(3),并呈“由南向北、由沿海向内地发展的趋势”(4)。

从某种程度上讲,带有黑社会性质的有组织犯罪已成为中国境内各种犯罪活动中对社会危害极大的一种恶性犯罪,它严重地破坏了社会的政治、经济和生活秩序,而且呈愈演愈烈之势。

有组织犯罪是近年来各国立法、司法打击的重点,也是理论研究的热门话题。

为此,笔者发表拙见,以飨同行. 代写论文一、有组织犯罪的概念在犯罪定义方面,没有哪一种犯罪比有组织犯罪更难让立法者作出明确的表述。

此外,理论界对有组织犯罪所下的定义又比任何其它犯罪的定义都多。

最高人民检察院关于印发《检察人员执法过错责任追究条例》的通知文章属性•【制定机关】最高人民检察院•【公布日期】2007.09.26•【文号】高检发[2007]12号•【施行日期】2007.09.26•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】失效•【主题分类】检察机关正文最高人民检察院关于印发《检察人员执法过错责任追究条例》的通知(高检发[2007]12号)各省、自治区、直辖市人民检察院,军事检察院,新疆生产建设兵团人民检察院:《检察人员执法过错责任追究条例》已经最高人民检察院第十届检察委员会第七十九次会议审议通过,现印发你们,请认真贯彻执行。

最高人民检察院二○○七年九月二十六日检察人员执法过错责任追究条例(2007年7月5日最高人民检察院第十届检察委员会第七十九次会议通过)第一章总则第一条为保证检察人员严格执法、依法办案,维护司法公正,根据《中华人民共和国人民检察院组织法》、《中华人民共和国检察官法》等有关法律规定,制定本条例。

第二条本条例所称执法过错,是指检察人员在执法办案活动中故意违反法律和有关规定,或者工作严重不负责任,导致案件实体错误、程序违法以及其他严重后果或者恶劣影响的行为。

对具有执法过错的检察人员,应当依照本条例和有关法律、纪律规定追究执法过错责任。

第三条追究执法过错责任,应当遵循实事求是、主观过错与客观行为相一致、责任与处罚相适应、惩戒与教育相结合的原则。

第四条追究执法过错责任,应当根据执法过错责任人的过错事实、情节、后果及态度,作出下列处理:(一)批评教育。

包括责令检查、诫勉谈话、通报批评、到上级人民检察院检讨责任;(二)组织处理。

包括暂停执行职务、调离执法岗位、延期晋级晋职、责令辞职、免职、调离检察机关、辞退;(三)纪律处分和刑事处理。

执法过错构成违纪的,应当依照检察纪律的规定给予纪律处分;构成犯罪的,应当依法追究刑事责任。

以上方式可以单独适用,也可以同时适用。

第五条执法过错责任人主动报告并纠正错误,积极挽回损失或者消除影响的,应当从轻或者减轻处理。

章:455 有组织及严重罪行条例宪报编号版本日期详题L.N. 145 of 200201/01/2003本条例旨在增设侦查有组织罪行和某些其他罪行及某些犯罪者的犯罪得益的权力;就没收犯罪得益作出规定;就某些犯罪者的判刑订定条文;增订关于犯罪得益或关于代表犯罪得益的财产的罪行;及就附带及相关事宜订定条文。

(1994年制定。

由2002年第26号第3条修订)[第2、25至27、30、32至35条及附表1及2 }1994年12月2日1994年第651号法律公告本条例除第2、25至27、30、32至35条及附表1及2外}}1995年4月28日1995年第157号法律公告](本为1994年第82号)条: 1 简称 30/06/1997第I部导言(1) 本条例可引称为《有组织及严重罪行条例》。

(2) (已失时效而略去)(1994年制定)条: 2 释义L.N. 185 of 200710/12/2007(1) 在本条例中,除文意另有所指外─“三合会”(triad society) 包括任何以下社团─(a) 使用三合会普遍使用的任何仪式、任何与该等仪式十分相似的仪式或该等仪式的任何部分的社团;或(b) 采用或利用任何三合会名衔或称谓术语的社团;“司法常务官”(Registrar) 指高等法院司法常务官; (由1998年第25号第2条修订)“有组织罪行”(organized crime) 指附表1所列罪行,而且是─(a) 与某三合会的活动相关的;(b) 与2名或以上的人的活动有关连的,而该等人联合一起的唯一或部分目的是为作出2项或以上行为,每一项均为附表1所列罪行及涉及相当程度的策划及组织的;或(c) 由2名或以上的人所犯的,而且涉及相当程度的策划及组织,以及─(i) 有人丧失生命或有人有丧失生命的相当程度的危险;(ii) 有人在身体或心理上受严重伤害或有人有受该等伤害的相当程度的危险;或(iii) 有人严重丧失自由;“没收令”(confiscation order) 指根据第8(7)条发出的命令;“享有法律特权的品目”(items subject to legal privilege) 指─(a) 专业法律顾问和他的当事人或当事人代表之间,就有关向当事人提供法律意见而作出的通讯;(b) 专业法律顾问和他的当事人或当事人代表之间,或该等顾问、当事人或当事人代表和任何其他人之间,就有关法律程序或在预期进行法律程序的情况下及为该等法律程序而作出的通讯;及(c) 该等通讯中所附有或提及的品目,而该等品目又是─(i) 与提供法律意见有关而作出的;或(ii) 就有关法律程序或在预期进行法律程序的情况下及为该等法律程序而作出的,且正由有权管有该等品目的人所管有,但不包括为意图助长犯罪目的而持有的品目或作出的通讯;“附表1所列罪行”(Schedule 1 offence) 指─(a) 附表1所指明的任何罪行;(b) 串谋犯任何该等罪行;(c) 煽惑他人犯任何该等罪行;(d) 企图犯任何该等罪行;(e) 协助、教唆、怂使或促致他人犯任何该等罪行;“物料”(material) 包括任何书、文件或其他任何形式的纪录,以及任何物品或物质;“社团”(society) 的涵义与《社团条例》(第151章)第2(1)条中该词的涵义相同;“指明的罪行”(specified offence) 指─(a) 附表1或附表2所指明的任何罪行;(b) 串谋犯任何该等罪行;(c) 煽惑他人犯任何该等罪行;(d) 企图犯任何该等罪行;(e) 协助、教唆、怂使或促致他人犯任何该等罪行;“被告人”(defendant) 指已就指明的罪行提起的法律程序中被检控的人(不论该人是否被定罪);“财产”(property) 包括依照《释义及通则条例》(第1章)第3条所界定的动产与不动产;“处所”(premises) 包括任何地方,尤其是─(a) 任何车辆、船只、航空器、气垫船或离岸结构物;及(b) 任何帐幕或可移动的结构物;“处理”(dealing),就第15(1)或25条所提述的财产而言,包括─(a) 收受或取得该财产;(b) 隐藏或掩饰该财产(不论是隐藏或掩饰该财产的性质、来源、所在位置、处置、调动或拥有权或与其有关的任何权利或其他方面的事宜);(c) 处置或转换该财产;(d) 将该财产运入香港或调离香港;(e) 以该财产借贷,或作保证(不论是藉押记、按揭或质押或其他方式);(由1995年第90号第2条增补)“债务处理人”(insolvency officer) 指─(a) 破产管理署署长;或(b) 用以下身分行事的人─(i) 根据《破产条例》(第6章)委任的受托人(包括暂行受托人)、临时受托人或特别经理人;或 (由2005年第18号第48条修订)(ii) 根据《公司条例》(第32章)委任的清盘人、临时清盘人或特别经理人;“酬赏”(reward) 包括金钱利益;“潜逃”(absconded),就任何人而言,包括因任何理由而潜逃,而不论该人在潜逃之前是否─(a) 已被拘押;或(b) 已获保释; (由1995年第90号第2条增补)“获授权人”(authorized officer) 指─(a) 任何警务人员;(b) 根据《海关条例》(第342章)第3条设立的海关的任何成员;及(c) 任何为施行本条例而获律政司司长书面授权的人; (由1997年第362号法律公告修订) “权益”(interest) 就财产而言,包括权利。

(2) 就第(1)款的“有组织罪行”(organized crime) 的定义而言─(a) 如就串谋犯附表1所列罪行而在实行协议的行为过程中会在某阶段涉及该定义(c)(i)至(iii)段所提述的事情,则有关的串谋即涉及该事情;(b) 如企图或煽惑犯附表1所列罪行的人所构想的事会涉及该定义(c)(i)至(iii)段所提述的事情,则有关的企图或煽惑即涉及该事情。

(3) 下表左栏所列词句的含义,分别由右栏相对列出的条文界定,或依照右栏所列条文的内容而解释︰词句有关条文押记令(Charging order) 第16(2)条受本条例囿制的馈赠(Gift caught by this Ordinance) 第12(9)条作出馈赠(Making a gift) 第12(10)条可变现财产(Realisable property) 第12(1)条限制令(Restraint order) 第15(1)条馈赠、付款或酬赏的价值(Value of gift, payment or reward) 第12条财产的价值(Value of property) 第12(4)条(由1995年第90号第2条修订)(4) 本条例适用于任何在香港及在其他地方的财产。

(5) 本条例(除第25及25A条外)凡提述罪行或有组织罪行,所指包括本条例生效日期前所犯的罪行或有组织罪行;但对于在本条例生效日期前已对某人的罪行所提起的法律程序,或与该法律程序有关的事情,本条例并无委予法庭任何职责,亦无赋予任何权力。

(由1995年第90号第2条修订)(6) 就本条例而言─(a) 任何人从某罪行的得益为─(i) 在任何时间(不论在1994年12月2日之前或之后),因犯该罪行的关系而由他收受的任何款项或其他酬赏;(ii) 他直接或间接从任何上述款项或其他酬赏得来的任何财产或将该等款项或酬赏变现所得的任何财产;及(iii) 因犯该罪行的关系而获取的任何金钱利益;(b) 该人从该罪行的得益的价值为以下各项的价值的总和─(i) 上述款项或其他酬赏;(ii) 该财产;及(iii) 该金钱利益。

(由1997年第87号第36条代替)(7) 就本条例而言─(a) 任何人从有组织罪行的得益为─(i) 在任何时间(不论在1994年12月2日之前或之后),因犯一项或多于一项有组织罪行的关系而由他收受的任何款项或其他酬赏;(ii) 他直接或间接从任何上述款项或其他酬赏得来的任何财产或将该等款项或酬赏变现所得的任何财产;及(iii) 因犯一项或多于一项有组织罪行的关系而获取的任何金钱利益;(b) 该人从有组织罪行的得益的价值为以下各项的价值的总和─(i) 上述款项或其他酬赏;(ii) 该财产;及(iii) 该金钱利益。

(由1997年第87号第36条代替)(8) 就本条例而言,任何人于任何时间(不论是在本条例生效日期之前或之后),因犯某罪行或有组织罪行的关系而收受任何款项或其他酬赏,即属从该罪行或有组织罪行中获利。

(9) 本条例凡提述因犯某罪行或有组织罪行的关系而收受的财产,所指包括因该种关系及其他关系而收受的财产。

(10) 第(11)至(17)款适用于本条例的解释。

(11) 任何人持有财产上的任何权益,即属持有该财产。

(12) 凡提述任何人所持有的财产,所指包括归其破产案受托人或清盘人名下的财产。

(13) 凡提述任何人在某项财产上实益持有的权益,而该项财产如果已归其破产案受托人或清盘人名下者,则所指包括该项财产如非已归其破产案受托人或清盘人名下,便会是他实益持有的权益。

(14) 一个人将财产上的任何权益移转或授予另一人,即算是该人将财产移转给该另一人。

(15) 当以下事情发生时,即是提起刑事法律程序─(a) 裁判官就有关罪行根据《裁判官条例》(第227章)第72条签发手令或传票;(aa) 任何人因有关罪行而被逮捕但获保释或拒绝保释; (由2002年第26号第3条增补)(b) 任何人在无手令的情况下受拘押后被控以有关罪行;或(c) 根据《刑事诉讼程序条例》(第221章)第24A(1)(b)条在法官指示或同意之下,提起公诉,如引用本款会产生不止一个提起法律程序时间,则以这些时间之中最早的一个为提起法律程序时间。

(16) 当以下任何一种事情发生时,刑事法律程序即告结束─(a) 因控方提出中止检控或其他原因而引致法律程序中止;(b) 法庭命令或裁定被告人无罪释放,而有关命令或裁决是第(17)款意指的不受上诉或复核所限的;(c) 被告人的定罪被撤销,但法庭根据《刑事诉讼程序条例》(第221章)第83E条命令重审被告人则除外;(d) 行政长官赦免被告人所犯罪行的定罪; (由1999年第13号第3条修订)(e) 凡律政司司长并无申请没收令,或律政司司长申请没收令但并无没收令发出,而法庭或裁判官就有关定罪对被告人判处刑罚或以其他方式处置;或(由1997年第362号法律公告修订)(f) 法律程序中所发出的没收令得到圆满执行(不论所用方法是缴付根据命令须缴的款额,或由被告人接受监禁以作抵偿)。

(16A) 在第8(1)(a)(ii)或(7A)条适用的情况下,若就被告人而提出申请发出没收令─(a) 如原讼法庭或区域法院决定不发出没收令,则在原讼法庭或区域法院作出该项决定时;或 (由1998年第25号第2条修订)(b) 如因该项申请而发出没收令,则在该命令得到圆满执行时,该项申请即算是结束。