物理化学第十二章

- 格式:ppt

- 大小:1.42 MB

- 文档页数:60

第十二章胶体化学1、把一种或几种物质分散在另一种物质中就构成分散体系。

其中,被分散的物质称为分散相(dispersed phase),另一种物质称为分散介质(dispersing medium)。

2、按分散相粒子的大小分类:分子分散体系;胶体分散体系,粗分散体系。

3、分子分散体系:分散相与分散介质以分子或离子形式彼此混溶,没有界面,是均匀的单相,分子半径大小在1nm以下。

通常把这种体系称为真溶液,如CuSO4溶液。

4、胶体分散体系:分散相粒子的半径在1 nm~100 0nm之间的高分散体系。

目测是均匀的,但实际是多相不均匀体系。

5、粗分散体系:当分散相粒子大于1000 nm,目测是混浊不均匀体系,放置后会沉淀或分层,如黄河水。

6、按分散相和介质的聚集状态分类:液溶胶;固溶胶;气溶胶。

7、液溶胶:a液-固溶胶(金溶胶,油墨,泥浆);b液-液溶胶(牛奶,含水原油);c液-气溶胶(肥皂泡沫)8、固溶胶:a固-固溶胶(有色玻璃,部分合金);b固-液溶胶(珍珠,蛋白石);c固-气溶胶(泡沫塑料)9、气溶胶:a气-固溶胶(烟,粉尘);b气-液溶胶(雾,云)10、按胶体溶液的稳定性分类:憎液溶胶;亲液溶胶。

11、憎液溶胶(1)特有的分散程度:粒子的大小在10-9~10-7 m之间,因而扩散较慢,不能透过半透膜,渗透压低但有较强的动力稳定性和乳光现象。

(2)多相不均匀性:(3)热力学不稳定性12、按胶体溶液的稳定性分类,可把胶体分为溶胶、高分子溶液和缔合胶体。

13、溶胶:半径在1 nm~100 nm之间的难溶物固体粒子分散在液体介质中,有很大的相界面,易聚沉,分散相与分散介质不同相,是热力学上的不稳定体系。

一旦将介质蒸发掉,再加入介质就无法再形成溶胶是一个不可逆体系。

14、高分子溶液:在胶体粒子范围内的高分子溶解在合适的溶剂中,亲液溶胶是热力学上稳定、可逆的体系。

15、缔合胶体(有时也称为胶体电解质):分散相是由表面活性剂缔合而成的胶束。

第十二章胶体化学12-1 如何定义胶体系统?总结胶体系统的主要特征。

答:(1) 胶体定义:胶体系统的主要研究对象是粒子直径d至少在某个方向上在1-100nm之间的分散系统。

(2) 胶体系统的主要特征:溶胶系统中的胶粒有布朗运动,胶粒多数带电,具有高度分散性,溶胶具有明显的丁达尔效应。

胶体粒子不能透过半透膜。

[注] 溶胶系统中的胶粒的布朗运动不是粒子的热运动,且只有溶胶才具有明显的丁达尔效应。

12-2 丁铎尔效应的实质及产生的条件是什么?答:丁铎尔现象的实质是光的散射作用。

丁铎尔效应产生的条件是分散相粒子的直径小于入射光波长、分散相与分散介质的直射率相差较大。

12-3 简述斯特恩双电层模型的要点,指出热力学电势、斯特恩(Stern)电势和ζ电势的区别。

答:斯特恩认为离子是有一定大小的,而且离子与质点表面除了静电作用外还有范德华力。

(1) 在靠近质点表面1~2个分子厚的区域内,反离子受到强烈地吸引而牢固地结合在质点表面,形成一个紧密地吸附层-斯特恩层,(2) 在斯特恩层,非离子的电性中心将形成一假想面-斯特恩面。

在斯特恩面内电势呈直线下降的变化趋势,即由质点表面的ϕ0直线下降至处的ϕs,ϕs称为斯特恩电势;(3) 其余的反离子扩散地分布在溶液中,构成双电层的扩散层部分。

在扩散层中,电势由ϕs降至零。

因此斯特恩双电层由斯特恩层和扩散层构成;(4) 当固、液两相发生相对运动时,紧密层中吸附在质点表面的反离子、溶剂分子与质点作为一个整体一起运动,滑动面与溶液本体之间的电势差,称为ζ电势。

热力学电势ϕ0是质点表面与液体内部的总的电位差,即固液两相之间双电层的总电势。

它与电极∕溶液界面的双电层总电势相似,为系统的热力学性质,在定温定压下,至于质点吸附的(或电离产生的)离子在溶液中活度有关,而与其它离子的存在与否无关。

斯特恩电势ϕs是斯特恩面与容液本体的电势差,其值与集中在斯特恩层里的正负离子的电荷总数有关,即与双电层的结构状态有关。

物理化学讲稿第十二章化学动力学基础(二)(10学时)物理化学教研室第十二章化学动力学基础(二)(教学方案)第十二章 化学动力学基础(二)人们在测量了大量反应的速率常数,并对反应速率常数于温度的依赖关系有了相当了解以后,对于为什么会有这些宏观规律存在必须从理论给予回答。

在反应速率理论的发展过程中,先后形成了碰撞理论、过渡态理论和单分子反应理论等。

动力学理论与,发展较迟。

先后形成的碰撞理论、过渡态理论都是20世纪后建立起来的。

而且与热力学的经典理论相比尚有明显不足之处。

速度理论是研究化学反应的速率系数与温度的关系,描述反应过程的动力学性质。

速率理论的共同点:首先选定一个微观模型,用气体分子运动论(碰撞理论)或量子力学(过渡态理论)的方法,并经过统计平均,导出宏观动力学中速率系数的计算公式。

由于所采用模型的局限性,使计算值与实验值不能完全吻合,还必须引入一些校正因子,使理论的应用受到一定的限制。

§12.1 碰撞理论(Simple Collision theory )(SCT )碰撞理论是接受了阿伦尼乌斯关于“活化状态”和“活化能”概念的基础上,利用已经建立起来的气体分子运动论的基础上,在20世纪初由路易斯建立起来的。

路易斯把气相中的双分子反应看作是两个分子激烈碰撞的结果。

在这里只学习简单的硬球碰撞理论(SCT )。

气相双分子简单反应如A + B → 产物,2A → 产物。

一、碰撞理论1、微观模型(1) 反应物分子可看作简单的刚球,无内部结构; (2) 分子间除碰撞间外无其它相互作用;(3) 在反应过程中,反应分子的速率分布遵守麦克斯韦-玻耳兹曼分布。

2、碰撞理论的基本要点(1) 分子必须通过碰撞才能发生反应,反应物分子间的接触碰撞是发生反应的前提。

即要反应,先碰撞;(2) 不是任何两个反应物分子碰撞都能发生反应,只有当两个反应物碰撞分子的能量超过一定的数值ε0时,并满足一定的空间配布几何条件的碰撞反应才能发生反应;(3)活化分子的能量较普通能量高,它们碰撞时,松动并部分破坏了反应物分子中的旧键,并可能形成新键,从而发生反应,这样的碰撞称为有效碰撞或非弹性碰撞,活化分子愈多,发生化学反应的可能性就愈大。

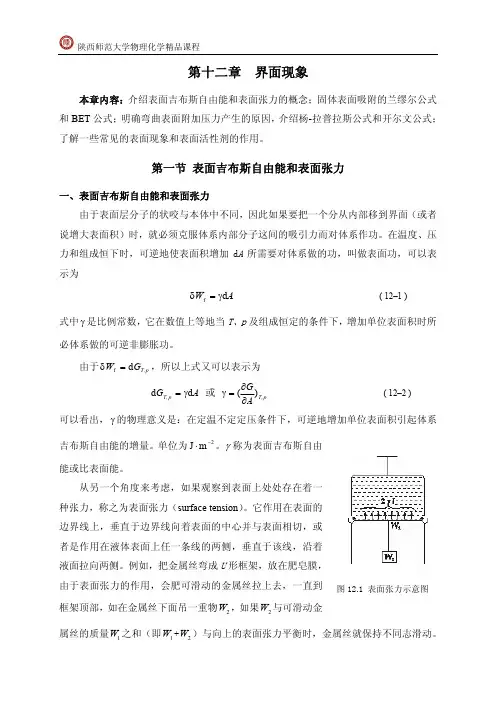

陕西师范大学物理化学精品课程第十二章 界面现象本章内容:介绍表面吉布斯自由能和表面张力的概念;固体表面吸附的兰缪尔公式和BET 公式;明确弯曲表面附加压力产生的原因,介绍杨-拉普拉斯公式和开尔文公式;了解一些常见的表面现象和表面活性剂的作用。

第一节 表面吉布斯自由能和表面张力一、表面吉布斯自由能和表面张力由于表面层分子的状咬与本体中不同,因此如果要把一个分从内部移到界面(或者说增大表面积)时,就必须克服体系内部分子这间的吸引力而对体系作功。

在温度、压力和组成恒下时,可逆地使表面积增加d A 所需要对体系做的功,叫做表面功,可以表示为A W d f γ=δ ( 12–1 )式中是比例常数,它在数值上等地当T、p 及组成恒定的条件下,增加单位表面积时所必体系做的可逆非膨胀功。

γ由于,所以上式又可以表示为p T,G W d f =δ A G p T,d d γ= 或 p T,AG )(∂∂=γ ( 12–2 ) 可以看出,的物理意义是:在定温不定定压条件下,可逆地增加单位表面积引起体系吉布斯自由能的增量。

单位为。

γ2m J −⋅γ称为表面吉布斯自由能或比表面能。

从另一个角度来考虑,如果观察到表面上处处存在着一种张力,称之为表面张力(surface tension )。

它作用在表面的边界线上,垂直于边界线向着表面的中心并与表面相切,或者是作用在液体表面上任一条线的两侧,垂直于该线,沿着液面拉向两侧。

例如,把金属丝弯成U 形框架,放在肥皂膜,由于表面张力的作用,会肥可滑动的金属丝拉上去,一直到框架顶部,如在金属丝下面吊一重物W ,如果与可滑动金属丝的质量W 之和(即W +W)与向上的表面张力平衡时,金属丝就保持不同志滑动。

22W 112在图12.2中,虽然肥皂膜很薄,但和分子的大小相比,还具有一定的厚度,可以认为肥皂膜有一定的体积,在金属丝框架的正反两面具有两个表面,所以表面张力在总长度为的边界上作用,由于表面上张力的指垂直地作用于单位长度的表面边沿,并指向表面中心的力,所以肥皂膜将金属丝向上拉的力(即等于向下的重力(+)g)为2γ1W 2W 12= 2= ( + ) F l W W g γ这里称为表(界)面张力,其单位为,这是从另一角度来理解的(表面自由能的单位是,由于,所以的单位也可表示为,N 为牛顿,是力的单位,所以表面自由能也可以看作是垂直用于单位长度相界面上的力即表面张力)。