软件工程第四章-2(软件设计)

- 格式:ppt

- 大小:616.00 KB

- 文档页数:66

《软件工程实用教程》第4章_结构化软件设计《软件工程实用教程》第 4 章:结构化软件设计在软件工程领域,结构化软件设计是构建可靠、高效软件系统的关键环节。

它为软件的开发提供了一种清晰、有条理的方法,有助于提高软件的质量、可维护性和可扩展性。

结构化软件设计的核心思想是将一个复杂的软件系统分解为若干个相对独立、功能明确的模块,并通过清晰的接口定义这些模块之间的关系。

这种分解和模块化的方法使得软件开发过程更加可控,也便于团队成员之间的分工协作。

在进行结构化软件设计时,首先要明确软件系统的需求。

这包括对系统功能、性能、安全性等方面的要求。

只有充分理解了需求,才能为后续的设计工作奠定坚实的基础。

模块划分是结构化软件设计的重要步骤。

一个好的模块应该具有高内聚、低耦合的特点。

高内聚意味着模块内部的元素紧密相关,共同完成一个特定的功能;低耦合则表示模块之间的相互依赖程度较低,这样当一个模块发生变化时,对其他模块的影响最小化。

例如,在一个学生管理系统中,可以将学生信息管理、课程管理、成绩管理等划分为不同的模块,每个模块专注于自己的核心业务。

在模块划分的基础上,需要定义模块之间的接口。

接口就像是模块之间的“桥梁”,规定了模块之间传递数据和控制信息的方式。

清晰、简洁的接口设计能够提高模块之间的通信效率,减少错误的发生。

比如,在上述学生管理系统中,学生信息管理模块和成绩管理模块之间的接口可以定义为学生的学号,通过学号来传递学生的相关信息。

结构化软件设计还注重控制结构的设计。

常见的控制结构包括顺序结构、选择结构和循环结构。

合理地运用这些控制结构,可以使软件的流程更加清晰、逻辑更加严密。

以一个简单的登录功能为例,首先需要输入用户名和密码,然后进行验证,如果验证成功则进入系统,否则提示错误信息。

这就是一个典型的顺序和选择结构的组合。

另外,数据结构的设计也是不容忽视的一部分。

选择合适的数据结构可以提高数据的存储和访问效率。

比如,对于频繁查找和插入操作的数据,可以使用二叉搜索树或哈希表等数据结构。

《软件工程》第4章软件总体设计软件总体设计是软件工程的一个重要环节,它涉及到软件系统的整体结构和架构的定义,以及软件模块之间的关系和接口的设计。

软件总体设计的目标是确保软件系统能够满足用户需求,并且具有高性能和可扩展性,同时保证系统的可维护性和可测试性。

软件总体设计的过程包括以下几个步骤:1.确定系统的功能需求:根据用户需求和系统分析的结果,定义系统应该具备的功能和特性。

2.划分系统结构:将系统划分为多个模块和子系统,确定各个模块之间的关系和层次结构。

3.定义模块接口:对每个模块定义清晰的接口,包括输入参数、输出参数和功能描述,以便模块之间的协作和集成。

4.设计系统架构:选择合适的架构风格和模式,确定系统的整体结构和组成,包括数据流、控制流和模块之间的通信。

5.设计数据结构和算法:根据系统需求和性能要求,设计合适的数据结构和算法,以满足系统的功能和性能要求。

6.设计系统界面:设计系统与用户和外部系统的界面,包括图形界面、命令行界面和数据交换接口。

7.考虑系统安全性和可靠性:在设计阶段考虑系统的安全性和可靠性需求,设计对应的安全和可靠性机制。

8.进行评审和验证:对软件总体设计进行评审和验证,确保设计的可行性和完整性。

软件总体设计的核心是系统架构设计,系统架构设计要考虑系统的功能需求、性能要求、可扩展性、可维护性、可测试性等因素。

常用的软件架构风格包括层次架构、客户端-服务器架构、分布式架构、面向服务的架构等。

选择合适的架构风格可以提高系统的灵活性和可维护性。

在软件总体设计过程中,还需要考虑到软件的适应性和可移植性。

软件应该能够适应不同平台和操作系统的要求,并能够方便地移植到其他环境中。

为了提高软件的可移植性,可以采用标准化的接口和协议,避免使用具体的硬件和操作系统依赖。

此外,软件总体设计还需要考虑到系统的可维护性和可测试性。

软件系统通常需要进行修改和维护,因此设计时需要考虑到系统的可扩展性和模块之间的解耦。

软件工程第四章-2在软件工程的领域中,第四章往往聚焦于一些关键的概念和技术,而这其中的 2 部分或许涉及到了特定的核心要点。

当我们谈论软件工程时,我们实际上是在探讨如何有效地组织和管理软件开发的过程。

这不仅仅是关于编写代码,更是关于如何在有限的时间、资源和预算内,交付一个满足用户需求、质量可靠且易于维护的软件产品。

在这一章节中,可能会涉及到软件设计的原则和模式。

软件设计就像是为一座大厦绘制蓝图,它决定了软件的架构、模块划分以及它们之间的交互方式。

良好的设计原则能够让软件具有高内聚、低耦合的特性,使得各个模块能够独立工作,又能协同合作,从而提高软件的可维护性和可扩展性。

比如说,单一职责原则告诉我们,一个模块应该只负责一项明确的任务。

这样一来,如果出现问题,我们能够迅速定位到相关的模块进行修改,而不会牵一发而动全身。

还有开闭原则,它强调软件实体应该对扩展开放,对修改关闭。

这意味着我们应该通过添加新的代码来实现新的功能,而不是频繁地修改现有的代码,从而减少引入新错误的风险。

另一个重要的方面可能是软件测试策略。

软件测试是确保软件质量的关键环节,它帮助我们发现潜在的缺陷和错误。

在这部分中,可能会介绍不同类型的测试,如单元测试、集成测试、系统测试和验收测试。

单元测试专注于对软件中的最小可测试单元进行测试,通常是一个函数或一个类。

通过编写单元测试,可以确保每个独立的部分都能按照预期工作。

集成测试则是检查各个模块组合在一起时是否能正常运行。

系统测试会从整个系统的角度来评估软件的性能、功能和兼容性。

而验收测试则是由用户或客户来确认软件是否满足他们的需求。

此外,版本控制也是软件工程中不可或缺的一部分。

版本控制系统能够帮助开发团队有效地管理代码的变更历史,使得多人协作开发变得更加有序和可控。

当出现问题时,我们可以轻松回滚到之前的稳定版本,同时也便于跟踪和比较不同版本之间的差异。

在实际的软件开发过程中,团队协作和沟通也至关重要。

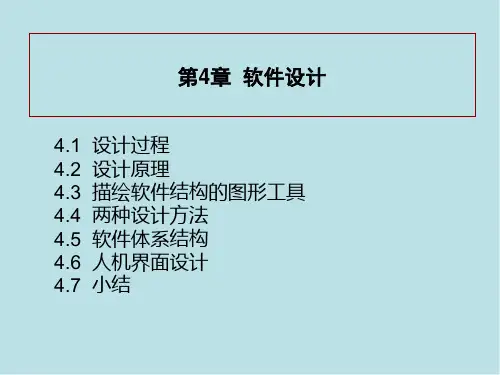

软件工程第4章软件设计在软件工程的领域中,软件设计是一个至关重要的阶段。

它就像是为一座即将拔地而起的大楼绘制详细的蓝图,决定了软件的架构、功能模块的划分以及它们之间的交互方式。

这一阶段的工作质量直接影响着软件的质量、可维护性和可扩展性。

软件设计的首要任务是明确软件的需求。

这意味着要对用户的期望和业务需求有清晰的理解。

只有这样,才能确保设计出来的软件能够真正满足用户的需求,解决实际的问题。

在这个过程中,开发团队需要与用户、业务分析师等进行充分的沟通,收集各种信息,梳理出软件需要实现的功能、性能要求、安全标准以及用户界面的特点等。

接下来,就是架构设计。

这是软件设计的核心部分,它决定了软件的整体结构和框架。

一个好的架构应该具备高内聚、低耦合的特点。

高内聚意味着一个模块内部的元素紧密相关,共同完成一个特定的功能;低耦合则表示不同模块之间的依赖关系尽量少,这样当一个模块发生变化时,对其他模块的影响最小。

比如,在一个电子商务网站中,用户管理模块、商品管理模块和订单管理模块就应该是低耦合的,它们各自负责自己的业务逻辑,相互之间的干扰较小。

在进行架构设计时,还需要考虑软件的可扩展性。

随着业务的发展和用户需求的变化,软件需要能够方便地进行功能的增加和修改。

这就要求在设计时预留一定的扩展接口和灵活性。

比如,采用微服务架构,将一个大型的应用拆分成多个小型的服务,每个服务可以独立开发、部署和扩展,这样就大大提高了软件的适应性。

模块设计也是软件设计中不可或缺的一部分。

在确定了软件的架构之后,需要将其划分为一个个功能明确的模块。

每个模块都应该有清晰的职责和边界,模块之间通过定义良好的接口进行通信。

比如,在一个在线学习平台中,课程管理模块负责课程的创建、更新和删除,而学习记录模块则负责记录学生的学习进度和成绩,它们通过特定的接口进行数据的交互。

在软件设计中,数据结构和算法的选择也非常关键。

合适的数据结构可以提高数据的存储和访问效率,而优秀的算法则可以提高软件的运行性能。

软件工程第四章在软件工程的世界里,每一个章节都像是一座山峰,等待着我们去攀登,去探索其中的奥秘。

而第四章,往往是一个关键的转折点,它为整个软件开发的流程注入了新的活力和深度。

软件工程第四章,通常聚焦于软件设计的核心概念和方法。

软件设计,这可不是一件轻松的事儿。

它就像是为一座即将拔地而起的大楼绘制蓝图,每一条线条、每一个标注都至关重要,直接决定着这座大楼的结构是否稳固,功能是否完善。

在这一章节中,首先要提到的是结构化设计。

这一方法强调将复杂的系统分解为若干个相对简单的模块,每个模块都有明确的功能和接口。

通过这样的分解,开发人员能够更加清晰地理解整个系统的架构,从而有效地进行开发和维护。

想象一下,一个庞大的软件系统就像一个错综复杂的迷宫,如果没有合理的结构化设计,我们很容易在其中迷失方向。

而面向对象设计则是另一个重要的理念。

它把软件中的各种元素都看作是具有特定属性和行为的对象,通过对象之间的交互来实现系统的功能。

这种设计方法更加贴近现实世界的思维方式,使得软件的设计更加直观和易于理解。

比如,我们可以把一辆汽车看作一个对象,它有颜色、型号、速度等属性,还有启动、加速、刹车等行为。

软件架构设计也是第四章的重点之一。

这涉及到确定整个软件系统的高层结构,包括各个组件之间的关系、数据的流动以及系统的可扩展性等。

一个良好的软件架构就像是一座城市的规划图,它决定了城市的发展方向和潜力。

如果架构设计不合理,随着软件功能的不断增加,系统可能会变得越来越混乱,难以维护和扩展。

在软件设计过程中,还需要充分考虑用户需求和用户体验。

毕竟,软件最终是要为用户服务的,如果不能满足用户的需求,再精妙的设计也无济于事。

这就要求开发人员与用户进行充分的沟通,了解他们的期望和痛点,从而设计出真正实用、易用的软件。

同时,设计的可维护性和可扩展性也是不容忽视的。

随着技术的不断进步和业务需求的变化,软件需要不断地进行更新和改进。

如果在设计之初没有考虑到这些因素,那么后续的维护和扩展工作将会变得异常艰难,甚至可能需要对整个系统进行重构。

软件工程第四章在软件工程的广袤领域中,第四章往往聚焦于软件设计的核心环节。

软件设计就像是为一座高楼大厦绘制蓝图,它决定了软件的架构、模块划分以及各个部分之间的交互方式。

首先,我们来谈谈软件设计的目标。

其首要目标是满足用户的需求。

这听起来似乎是一句老生常谈的话,但却是软件开发的根本出发点。

只有深入理解用户的期望和使用场景,才能设计出实用、易用的软件。

在软件设计中,架构设计是至关重要的一环。

一个良好的架构就如同大楼的框架结构,它要能够支撑起整个软件系统的运行。

架构的选择会受到多种因素的影响,比如软件的规模、性能要求、可扩展性需求等。

对于小型软件项目,可能采用简单的单层架构就能满足需求。

但对于大型、复杂的系统,可能需要多层架构,如表示层、业务逻辑层和数据访问层等。

多层架构的好处在于可以将不同的功能清晰地分离,便于开发、维护和扩展。

模块划分是软件设计中的另一个关键要点。

将一个大型软件系统分解为多个独立的模块,每个模块都有明确的职责和功能。

这样做不仅可以提高开发效率,还便于团队成员之间的分工协作。

模块之间的接口设计也不容忽视。

清晰、简洁、稳定的接口可以确保模块之间的通信顺畅,减少错误和冲突。

就像不同房间之间的门,如果门的尺寸不合适或者开关方式不清晰,就会导致通行的困难。

在软件设计过程中,还需要考虑性能优化。

比如,选择合适的数据结构和算法来提高软件的运行效率。

对于频繁访问的数据,采用缓存机制可以大大减少数据的读取时间。

同时,软件的安全性也是设计中必须考虑的因素。

防止数据泄露、保护用户隐私、抵御网络攻击等都需要在设计阶段就进行规划和预防。

可维护性也是软件设计的一个重要目标。

一个易于维护的软件可以降低后期的维护成本,提高软件的生命周期。

这就要求代码具有良好的可读性、可理解性和可修改性。

软件设计并非一蹴而就,而是一个不断迭代和优化的过程。

在开发过程中,可能会发现原设计存在的不足或者新的需求变更,这时候就需要及时对设计进行调整和改进。