三年级上册古诗三首《山行》《赠刘景文》《夜书所见》知识点梳理

- 格式:docx

- 大小:13.58 KB

- 文档页数:3

![[全]三年级语文上册《古诗三首》知识点归纳](https://uimg.taocdn.com/fe9493d2011ca300a7c39064.webp)

三年级语文上册《古诗三首》知识点归纳学习目标:1.会认“径、斜”等10个生字,会写“寒”、“霜”等13个生字。

2.有感情地朗读并背诵三首古诗,默写《山行》。

3.借助图片和注释,大致理解诗句的意思。

4.感受古诗中的秋意和秋情。

生字归类:一类字:寒、径、斜、霜、赠、刘、盖、菊、残、君、橙、送、挑。

二类字:径、斜、赠、刘、残、犹、傲、君、橙、橘。

多音字:挑①tiāo 挑选②tiǎo 挑战。

词语解释:寒山:深秋时节的山。

坐:因为。

霜叶:变红了的枫叶。

荷尽:荷花凋谢完了。

擎:托举。

犹:还,尚且。

君:对对方的尊称,相当于“您”。

萧萧:形容风吹梧叶的声音。

挑:用细长的东西拨弄。

篱落:篱笆。

主题思想:《山行》描写了诗人驱车山间所见到的生机勃勃的秋景,表达了诗人乐观豁达的志趣和对秋天的喜爱。

《赠刘景文》突出了菊花傲霜凌寒的气概,表达了诗人勉励好友刘景文能珍惜大好时光、乐观向上、努力不懈的感情。

《夜书所见》通过对秋风梧叶、篱笆下的灯火、儿童拨弄蟋蟀等的描写,表达了诗人浓浓的思乡之情。

古诗注释:1.《山行》一条石头小路蜿蜒曲折地伸向充满秋意的山峦,在白云缭绕的山中有一户人家居住。

我停下车来,是因为喜爱这深秋枫林晚景,经霜的枫叶比二月春花还要艳丽。

2.《赠刘景文》荷花凋谢,连那擎雨的荷叶也枯萎了,只有那残菊的花枝还傲霜斗寒。

一年中最好的景致你一定要记住,那就是橙子金黄、橘子青绿的秋天。

3.《夜书所见》萧萧秋风吹动梧桐树叶,送来阵阵寒意。

江上的阵阵秋风惹起游子思乡之情。

夜深了,篱笆深处灯光闪烁,料想那是孩子们正在拨弄蟋蟀。

课后习题二:这三首诗写的都是秋季的景色。

《山行》里的“寒山”“枫林”“霜叶”,《赠刘景文》里的“荷尽”“残”“橙黄橘绿”,《夜书所见》里的“萧萧梧叶”“秋风”“促织”等,都是深秋时节特有的景象。

课后习题三:1.停下车来,是因为喜爱这深秋枫林晚景,经霜的枫叶比二月春花还要艳丽。

2.朋友,一年中最好的景致你一定要记住,那就是橙子金黄、橘子青绿的秋天。

三年级语文上册第二单元4.古诗三首必备知识点三年级语文上册第二单元《古诗三首》的必备知识点主要包括以下方面:一、诗歌基本信息1. 《山行》作者:杜牧(803~852),字牧之,唐代诗人,与李商隐并称“小李杜”。

内容:描绘了诗人在山中行走时所见的深秋景色,展现了山林秋色的美丽。

关键词:寒山、石径、白云、人家、枫林、霜叶。

2. 《赠刘景文》作者:苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家、美食家,字子瞻,号东坡居士。

内容:通过描写秋末冬初的景象,勉励友人刘景文珍惜时光,乐观向上。

关键词:荷尽、菊残、傲霜枝、橙黄橘绿。

3. 《夜书所见》作者:叶绍翁,南宋诗人。

内容:描绘了诗人在秋夜所见之景,触景生情,表达了诗人的思乡之情。

关键词:梧叶、寒声、秋风、客情、促织、篱落、灯明。

二、诗歌内容理解1. 《山行》首句:“远上寒山石径斜”,描绘了一条石子铺成的小路蜿蜒伸向远方,山势高而缓。

次句:“白云生处有人家”,在白云缭绕的地方隐约可见几户人家,给深山增添了生气。

三、四句:“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”,诗人因喜爱晚秋的枫林美景而停车观赏,霜打过的枫叶比二月的花还要红。

2. 《赠刘景文》前两句:“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝”,通过荷败菊残的景象,展现了秋末冬初的萧瑟与菊花的傲骨。

后两句:“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”,勉励友人珍惜这秋末冬初的美好时光,因为这时橙黄橘绿,是丰收和希望的季节。

3. 《夜书所见》前两句:“萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情”,通过秋风、梧叶等意象,渲染了深秋的凄清和诗人的思乡之情。

后两句:“知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明”,通过写儿童挑灯夜捉蟋蟀的场景,反衬出诗人的孤寂和思乡之情。

三、生字与多音字生字:寒(hán)、径(jìng)、斜(xié)、霜(shuāng)、赠(zèng)、刘(liú)、盖(gài)、菊(jú)、残(cán)、君(jūn)、橙(chéng)、送(sòng)、挑(tiǎo,注意多音字,此处读tiǎo,意为挑逗、挑动)。

小学三年级语文上册(部编版) 第 2 单元第 4 课《古诗三首》重点知识归纳一、摘要本重点知识归纳涵盖小学三年级语文上册(部编版) 第二单元第四课《古诗三首》,为同学们提供全面的复习资料。

通过对诗词基本信息、内容理解、结构分析、艺术特色探究以及历史文化价值的深入剖析,帮助大家更好地理解小学语文教材中的经典诗词。

二、诗词基本信息1.《山行》●作者及朝代:杜牧,唐代诗人。

●时代背景对诗词创作的影响:唐朝是中国诗歌的鼎盛时期,杜牧生活在晚唐,政治腐败,社会动荡。

《山行》一诗通过描绘秋天的山林景色,表达了诗人对自然美景的热爱和对闲适生活的向往,同时也可能蕴含着诗人对时代变迁的感慨。

2.《赠刘景文》●作者及朝代:苏轼,北宋诗人。

●时代背景对诗词创作的影响:苏轼一生历经坎坷,这首诗是他在元祐五年(1090 年)任杭州知州时送给好友刘景文的。

当时刘景文已年近六十,仕途不顺。

苏轼以诗相赠,鼓励他珍惜时光,乐观向上。

3.《夜书所见》●作者及朝代:叶绍翁,南宋诗人。

●时代背景对诗词创作的影响:南宋时期,国家面临外敌入侵,社会动荡不安。

叶绍翁的这首诗通过描写秋天的夜晚所见所感,表达了诗人对故乡的思念和对童年生活的怀念,同时也反映了当时社会的不稳定和人们的不安情绪。

三、诗词内容理解1.《山行》●逐句解析:“远上寒山石径斜,白云生处有人家。

” 意思是沿着弯弯曲曲的小路上山,在那白云升腾的地方居然还有几户人家。

“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

” 意思是停下车来,是因为喜爱这深秋枫林晚景。

枫叶秋霜染过,艳比二月春花。

●主旨:通过描绘秋天的山林景色,表达了诗人对自然美景的热爱和对闲适生活的向往。

2.《赠刘景文》●逐句解析:“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

” 意思是荷花凋谢连那擎雨的荷叶也枯萎了,只有那开败了菊花的花枝还傲寒斗霜。

“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

” 意思是一年中最好的景致你一定要记住,那就是在橙子金黄、橘子青绿的秋末冬初的时节啊。

三年级上册语文古诗三首知识点三年级上册语文古诗三首的知识点主要包括:1.古诗的作者和朝代:三首古诗的作者分别是唐朝的杜牧、宋朝的苏轼和叶绍翁。

2.古诗的标题:《山行》、《赠刘景文》和《夜书所见》。

3.古诗中的重点词语和注解:(1)山行:在山中行走。

(2)寒山:指深秋时的山。

(3)径:小路。

(4)斜:倾斜,这里的“斜”需要读xiá。

(5)白云生处:山的高处。

(6)坐:因为;爱:喜欢。

(7)枫林晚:傍晚时的枫树林。

(8)霜叶:枫树的叶子在深秋时会变成红色。

(9)二月花:春天二月的花朵。

(10)红于:比……还要红。

(11)刘景文:人名,是苏轼的好友。

(12)荷尽:荷花枯萎。

(13)擎雨盖:雨伞,这里比喻荷叶。

(14)菊残:菊花凋谢。

(15)傲霜枝:菊花枝干在深秋时仍然挺拔直立,即使霜雪降临时也不屈服。

(16)君:对人的尊称,这里指刘景文。

(17)橙黄橘绿时:橙子和橘子成熟的季节,这里指深秋时节的景色。

(18)夜书所见:夜晚所看到的事物。

(19)萧萧:风吹梧桐的声音。

(20)送寒声:送来寒冷的声音。

(21)江上秋风:秋风从江面上吹来。

(22)动客情:触动了远在他乡的客人的情感。

(23)挑促织:捉纺织娘的声音,这里指孩子们在玩耍。

(24)夜深篱落一灯明:夜已经深了,篱笆下还亮着一盏灯。

(25)挑:挑弄,这里指孩子们玩耍的声音。

(26)促织:昆虫名,这里指纺织娘。

篱落:篱笆的影子,这里指篱笆外面。

一灯明:一盏明亮的灯。

(27)动客情:触动了远在他乡的客人的情感。

表达了作者思念家乡和亲人的情感。

4.古诗的中心思想:这三首古诗分别描绘了秋天的景象,表达了作者对秋天的喜爱和对大自然的赞美之情。

5.古诗的背诵和默写:要求学生能够熟练背诵这三首古诗,并且能够准确默写。

6.古诗的鉴赏:通过学习这三首古诗,学生能够初步了解古诗的鉴赏方法,包括了解作者和背景、分析意象和意境、体会情感和主题等。

部编版三年级语文上册第4课《古诗三首》知识点+图文解读知识点1、注意斜(xié)的读音,斜的意思是弯弯曲曲。

2、《山行》前两句诗写了哪些景物?写了秋天的深山、石铺的小路和白云缭绕处隐约可见的人家。

3、停车后,诗人看到了怎样的景象?表达了怎样的情感?诗人看到经秋霜打过的枫叶简直比二月的鲜花还要红艳。

表达了诗人喜爱枫叶、赞美秋天的感情。

4、诗人是按照怎样的顺序观察的?从哪里可以看出来?诗人是按由远及近的顺序来观察的,如“远上寒山石径斜”中的“远”字点明诗人是从远处观察;“停车坐爱枫林晚”中的“停车”一词足以说明诗人描写的景象就在眼前,是近处。

5、《赠刘景文》前两句诗表达了诗人怎样的情怀?诗人以“荷尽”“菊残”写出了秋末的特征,“已无”与“犹有”形成对比,歌颂了菊花傲视风霜的气节,表达了诗人对菊花的敬佩、赞美之情。

6、《赠刘景文》这首诗写的是哪个节的景色?你是从哪里看出来的?这首诗写的是秋末的景色,是从“荷尽”----荷花凋谢、“菊残”菊花开败看出来的。

7、《夜书所见》诗开头一句中“送”字用语巧妙,说说它的表达作用。

“送”字静中显动,引出“寒声”,渲染了环境的凄清幽冷,烘托羁旅者孤寂的情怀和凄凉的心境。

8、结尾两句诗人写儿童挑灯夜捉促织,对作者情感抒发有什么表达效果?请作简要分析。

茫茫夜色中,闪现在篱笆间的灯火,表现了儿童欢乐愉快的情趣,这无忧无虑、活泼天真的举动与诗人悲秋的凄凉之感形成鲜明对照,以乐景写哀情更突出了诗人流寓他乡的凄苦之情及对故乡的深沉思念之情。

《山行》知识点1.作者介绍杜牧(803~852),字牧之,唐代诗人。

京兆万年(今陕西省西安)人。

有《樊川文集》。

与李商隐齐名,称“小李杜”。

杜牧诗在晚唐成就颇高,后人称杜甫为“老杜”,称杜牧为“小杜”。

2.诗文释义⑴、山行:在山上行走(谁在山上行走)⑵、远上:向山的远处伸展。

⑶、寒山:深秋时节的山林(寒山:深秋季节,天气渐冷,山上草木枯黄,给人一种凉意,故称寒山,实指秋天的山)⑷、斜:在这首诗中应读xié,意思仍当倾斜解释,这里有曲折不直的意思。

4、古诗三首《山行》《赠刘景文》《夜书所见》课文知识点+图文解读+课后习题答案课文知识点1、注意斜(xié)的读音,斜的意思是弯弯曲曲。

2、《山行》前两句诗写了哪些景物?写了秋天的深山、石铺的小路和白云缭绕处隐约可见的人家。

3、停车后,诗人看到了怎样的景象?表达了怎样的情感?诗人看到经秋霜打过的枫叶简直比二月的鲜花还要红艳。

表达了诗人喜爱枫叶、赞美秋天的感情。

4、诗人是按照怎样的顺序观察的?从哪里可以看出来?诗人是按由远及近的顺序来观察的,如“远上寒山石径斜”中的“远”字点明诗人是从远处观察;“停车坐爱枫林晚”中的“停车”一词足以说明诗人描写的景象就在眼前,是近处。

5、《赠刘景文》前两句诗表达了诗人怎样的情怀?诗人以“荷尽”“菊残”写出了秋末的特征,“已无”与“犹有”形成对比,歌颂了菊花傲视风霜的气节,表达了诗人对菊花的敬佩、赞美之情。

6、《赠刘景文》这首诗写的是哪个节的景色?你是从哪里看出来的?这首诗写的是秋末的景色,是从“荷尽”----荷花凋谢、“菊残”菊花开败看出来的。

7、《夜书所见》诗开头一句中“送”字用语巧妙,说说它的表达作用。

“送”字静中显动,引出“寒声”,渲染了环境的凄清幽冷,烘托羁旅者孤寂的情怀和凄凉的心境。

8、结尾两句诗人写儿童挑灯夜捉促织,对作者情感抒发有什么表达效果?请作简要分析。

茫茫夜色中,闪现在篱笆间的灯火,表现了儿童欢乐愉快的情趣,这无忧无虑、活泼天真的举动与诗人悲秋的凄凉之感形成鲜明对照,以乐景写哀情更突出了诗人流寓他乡的凄苦之情及对故乡的深沉思念之情。

课后习题参考答案这三首诗写的是哪个季节的景色?你是从哪些地方发现的?比如《山行》中“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”中的“霜叶”就说明是秋天。

又如《赠刘景文》中“荷尽已无擎雨盖,菊犹有做霜枝”中“菊残”就点明是秋天。

《夜书所见》中“萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情”中的“秋风”便是点出是秋天。

结合注释,用自己的话说说下面诗句的意思。

三年级上册语文第1-8单元的必背知识点总结三年级语文上册1-8单元的必背知识点可能会因版本不同而有所差异,以下是一份可能的总结:

古诗:

1.《所见》

2.《山行》

3.《赠刘景文》

4.《夜书所见》

课文:

1.《秋天的雨》第二自然段

2.《听听,秋的声音》全文

3.《铺满金色巴掌的水泥道》第六自然段

4.《卖火柴的小女孩》第五自然段

5.《在牛肚子里旅行》第七、八自然段

6.《总也倒不了的老屋》第十、十一自然段

7.《胡萝卜先生的长胡子》全文

8.《不会叫的狗》第十三至十七自然段

日积月累:

1.语文园地一

2.语文园地二

3.语文园地三

4.语文园地四

5.语文园地五

6.语文园地六

7.语文园地七

8.语文园地八。

部编版语文三年级上册第二单元知识要点总结1、《古诗三首》是由唐代诗人XXX的《山行》、宋代诗人XXX的《赠刘景文》和XXX的《夜书所见》三首古诗组成。

其中,《山行》描写深秋时节,诗人在山中行走时所看到的美丽景色,表达了对秋天的热爱之情。

诗中写枫叶颜色的诗句是“霜叶红于二月花”。

《赠刘景文》中诗人通过对荷枯、菊残、橙黄、橘绿的描写,突出了菊花凌寒傲霜的气概,间接地表达了对友人的敬佩之情。

诗中写秋天丰收之景的诗句是“正是橙黄橘绿时”。

《夜书所见》前两句写诗人的郁闷孤独之情,后两句诗人看到的是夜深篱落一灯明,想到的是知有儿童挑促织,这一情景使诗人回忆起了自己的故乡和童年生活。

2、《铺满金色巴掌的水泥道》写“我”在上学路上,看见金黄金黄、像小巴掌一样的梧桐树叶,铺满了水泥道,水泥道就像铺上了一块彩色的地毯,“我”像小鸟在地摊上蹦跳、歌唱,表达了“我”对大自然的热爱之情。

3、《秋天的雨》把秋雨作为线索,将秋天的各种景物巧妙地串联起来,分别写了秋天的到来、秋天缤纷的色彩、秋天的丰收景象和深秋中各种动物准备过冬的情景,从整体上描绘出一个美丽、丰收、欢乐的秋天,表达了作者对秋天的喜爱和赞美之情。

4、比较组词:(1)寒山、霜叶、赠送、姓XXX、雨盖;(2)残菊、君王、橙子、送客、铺满;(3)金色、水泥、放晴、明朗、水洼;(4)珍珠、紧张、院墙、印象、落叶;(5)尽头、平展、排列、规则、凌乱;(6)增添、棕红、叶丛、歌曲、清亮;(7)留意、颜料、枫叶、邮票、果树;(8)菊花、仙子、金黄、气味、香甜;(9)香味、过冬、丰收、一盒、飘落;(10)争光、平淡、好闻、梨花、勾画;(11)歌曲、抖动、蟋蟀、振动、歌韵;(12)掠过、歌吟、辽阔、透明、匆匆;(13)斜坡、挑水、亮晶晶、闪闪、发光。

文章已经被修改,如下:寒径斜,赠赛经过徐徐增加残君橙。

这是一场挑战钱财和群众的登山比赛,需要铺路和规划好材料。

在按时完成图案排列和规则制定后,观众们可以品味完美的案例。

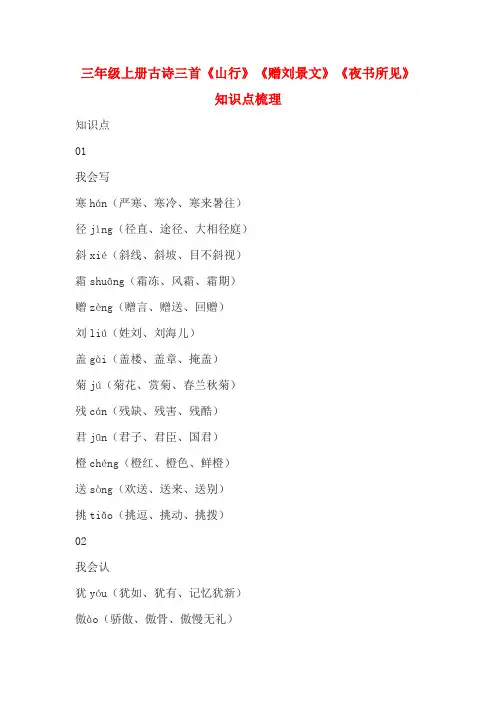

三年级上册古诗三首《山行》《赠刘景文》《夜书所见》知识点梳理知识点01我会写寒hán(严寒、寒冷、寒来暑往)径jìng(径直、途径、大相径庭)斜xié(斜线、斜坡、目不斜视)霜shuāng(霜冻、风霜、霜期)赠zèng(赠言、赠送、回赠)刘liú(姓刘、刘海儿)盖gài(盖楼、盖章、掩盖)菊jú(菊花、赏菊、春兰秋菊)残cán(残缺、残害、残酷)君jūn(君子、君臣、国君)橙chéng(橙红、橙色、鲜橙)送sòng(欢送、送来、送别)挑tiǎo(挑逗、挑动、挑拨)02我会认犹yóu(犹如、犹有、记忆犹新)傲ào(骄傲、傲骨、傲慢无礼)橘jú(橘子、橘红色、橙黄橘绿)03多音字行háng(银行)xíng(不行)挑tiǎo(挑灯)tiāo(挑选)04古诗诗意山行诗意:一条弯弯曲曲的小路蜿蜒伸向山顶,在白云飘浮的地方有几户人家。

停下来欣赏这枫林的景色,那火红的枫叶比江南二月的花还要红。

赠刘景文诗意:荷叶败尽,像一把遮雨的伞似的叶子和根茎上再也不像夏天那样亭亭玉立,菊花也已枯萎,但那傲霜挺拔的菊枝在寒风中依然显得生机勃勃。

别以为一年的好景将尽,你必须记住,最美景是在初冬橙黄桔绿的时节啊!夜书所见诗意:萧萧秋风吹动梧桐树的叶子,送来阵阵寒意,江上的秋风让客游在外的诗人不禁思念起自己的家乡。

猜想是孩子们在捉蟋蟀,因为夜深了,他忽然看到远处篱笆下的灯火。

05问题归纳1.《山行》这首诗写的是哪个季节的景物?从哪些地方发现的?《山行》这首诗写的是秋天的景物。

从“寒山”“霜叶红于二月花”看出来的。

2.《赠刘景文》这首诗写了秋天哪些自然景物?你还知道秋天哪些景物是什么样?《赠刘景文》这首诗写了秋季的景色,从枯荷(荷尽已无擎雨盖)、残菊(菊残犹有傲霜枝)、“橙黄橘绿时”这些地方发现的。

部编版小学语文三年级上册第四课《古诗三首》译文及赏析部编版三年级上册语文教材课文共收录六首古诗。

其中第4课《古诗三首》包括一首唐诗(《山行》)和两首宋诗(《赠刘景文》《夜书所见》)现对这三首古诗加以整理分享。

山行唐·杜牧远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

【译文】沿着弯弯曲曲的小路上山,在那生出白云的地方居然还有几户人家。

停下马车是因为喜爱深秋枫林的晚景,枫叶秋霜染过,艳比二月春花。

【赏析】这首诗描绘的是秋之色,展现出一幅色彩绚烂、风格明丽的山林秋色图。

诗里写了山路、人家、白云、红叶,构成一幅和谐统一的画面。

这些景物不是并列地处于同等地位,而是有机地联系在一起,有主有从,有的处于画面的中心,有的则处于陪衬地位。

简单来说,前三句是宾,第四句是主,前三句是为第四句描绘背景、创造气氛的,起铺垫和烘托作用。

“远上寒山石径斜”,写山,写山路。

一条弯弯曲曲的小路蜿蜒伸向山头。

“远”字写出了山路的绵长,“斜”字与“上”字呼应,写出了高而缓的山势。

这样写,从题意来说,写出了“行”的特点,而从构图来说,却借勾画山路逶迤绵远之特点山势幽深平缓的形体特点,同时自然地把人们的视线沿着山路引向白云生处的人家。

“白云生处有人家”,写云,写人家。

诗人的目光顺着这条山路一直向上望去,在白云飘浮的地方,有几处山石砌成的石屋石墙。

这里的“人家”照应了上句的“石径”,“石径”就是那几户人家上上下下的通道。

这样就把两种景物有机地联系在一起了。

白云仿佛从山岭中生出,飘浮缭绕,既可见山之高,又表现云之淡白与山之苍翠相映衬,点染出明快色调。

诗人用横云断岭的手法,让这片片白云遮住读者的视线,却给人留下了想象的空间:在那白云之上,云外有山,一定会有另一种景色。

对这些景物,诗人只是在作客观的描述。

虽然用了一个“寒”字,也只是为了逗出下文的“晚”字和“霜”字,并不表现诗人的感情倾向。

它毕竟还只是在为后面的描写蓄势——勾勒枫林所在的环境。

部编版三年级语文上册第4课《古诗三首》图文讲解课文知识点我会写寒hán(严寒、寒冷、寒来暑往)径jìng(径直、途径、大相径庭)斜xié(斜线、斜坡、目不斜视)霜shuāng(霜冻、风霜、霜期)赠zèng(赠言、赠送、回赠)刘liú(姓刘、刘海儿)盖gài(盖楼、盖章、掩盖)菊jú(菊花、赏菊、春兰秋菊)残cán(残缺、残害、残酷)君jūn(君子、君臣、国君)橙chéng(橙红、橙色、鲜橙)送sòng(欢送、送来、送别)挑tiǎo(挑逗、挑动、挑拨)我会认犹yóu(犹如、犹有、记忆犹新)傲ào(骄傲、傲骨、傲慢无礼)橘jú(橘子、橘红色、橙黄橘绿)多音字行háng(银行)xíng(不行)挑tiǎo(挑灯)tiāo(挑选)古诗诗意山行诗意:一条弯弯曲曲的小路蜿蜒伸向山顶,在白云飘浮的地方有几户人家。

停下来欣赏这枫林的景色,那火红的枫叶比江南二月的花还要红。

赠刘景文诗意:荷叶败尽,像一把遮雨的伞似的叶子和根茎上再也不像夏天那样亭亭玉立,菊花也已枯萎,但那傲霜挺拔的菊枝在寒风中依然显得生机勃勃。

别以为一年的好景将尽,你必须记住,最美景是在初冬橙黄桔绿的时节啊!夜书所见诗意:萧萧秋风吹动梧桐树的叶子,送来阵阵寒意,江上的秋风让客游在外的诗人不禁思念起自己的家乡。

猜想是孩子们在捉蟋蟀,因为夜深了,他忽然看到远处篱笆下的灯火。

问题归纳1.《山行》这首诗写的是哪个季节的景物?从哪些地方发现的?《山行》这首诗写的是秋天的景物。

从“寒山”“霜叶红于二月花”看出来的。

2.《赠刘景文》这首诗写了秋天哪些自然景物?你还知道秋天哪些景物是什么样?《赠刘景文》这首诗写了秋季的景色,从枯荷(荷尽已无擎雨盖)、残菊(菊残犹有傲霜枝)、“橙黄橘绿时”这些地方发现的。

我还知道秋天秋天的风,卷起了片片黄叶,在街道和巷子里吹。

三年级上册《古诗三首》笔记一、《夜书所见》1.诗句理解:这首诗的作者叶绍翁通过描写秋天的景色,表达了自己的思乡之情。

他通过描写夜幕降临后的江边景色,如秋风、寒霜、梧桐、孤灯等元素,营造出一种孤独而凄凉的气氛。

2.重点词汇:夜书所见、萧萧、梧叶、客情、孤灯等。

这些词汇有助于理解诗句的含义和情感。

3.写作特点:诗人运用了借景抒情的手法,通过描写自然景色来表达自己的情感。

同时,诗人也运用了对比手法,将江边孤灯与家乡的灯火相对比,突出自己的孤独之感。

4.情感体验:在阅读这首诗的过程中,我感受到了作者深深的思乡之情。

这种情感让我更加珍惜自己现在的生活和家人。

二、《九月九日忆山东兄弟》1.诗句理解:这首诗的作者是王维,他在重阳节时想起了远在家乡的兄弟们,表达了自己的思念之情。

他通过描写登高、插茱萸等传统习俗,表现出自己对家乡和亲人的怀念。

2.重点词汇:九月九日、山东、茱萸、登高、异乡等。

这些词汇有助于理解诗句的含义和情感。

3.写作特点:诗人运用了直接抒情的手法,通过描写自己的感受来表达对家乡和兄弟的思念之情。

同时,诗人也运用了对比手法,将自己所处的异乡与家乡相对比,突出自己的孤独和寂寞之感。

4.情感体验:在阅读这首诗的过程中,我感受到了作者深深的思念之情。

这种情感让我更加珍惜自己与家人之间的联系和亲情。

三、《赠刘景文》1.诗句理解:这首诗的作者是苏轼,他通过对秋天的景色的描写,表达了对友人刘景文的赞美和鼓励之情。

他通过描写荷尽、菊残、橙黄、橘绿等秋天的景色,表现出秋天的美丽和丰收的气息。

2.重点词汇:赠刘景文、荷尽、菊残、橙黄、橘绿等。

这些词汇有助于理解诗句的含义和情感。

3.写作特点:诗人运用了直接抒情的手法,通过描写秋天的景色来表达对友人的赞美和鼓励之情。

同时,诗人也运用了对比手法,将荷尽、菊残等秋天的景象与橙黄、橘绿等秋天的收获相对比,突出秋天的美丽和丰收的气息。

4.情感体验:在阅读这首诗的过程中,我感受到了作者对友人的真诚和关爱之情。

小学三年级语文上册必备知识点汇总 三年级语文上册必备知识点 园地一(必背) 所见[清]袁枚 牧童骑黄牛, 歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉, 忽然闭口立。

4、古诗三首(必背) 山行赠刘景文夜书所见 [唐]杜牧 [宋]苏轼 [宋]叶绍翁 远上寒山石径斜,荷尽已无擎雨盖,萧萧梧叶送寒声, 白云生处有人家。

菊残犹有傲霜枝。

江上秋风动客情。

停车坐爱枫林晩,一年好景君须记,知有儿童挑促织, 霜叶红于二月花。

最是橙黄橘绿时。

夜深篱落一灯明。

6、秋天的雨(2自然段必背) 秋天的雨,有一盒五彩缤纷的颜料。

你看,它把黄色给了银杏树,黄黄的叶子像一把把小扇子,扇哪扇哪,扇走了夏天的炎热。

它把红色给了枫树,红红的枫叶像一枚枚邮票,飘哇飘哇,邮来了秋天的凉爽。

金黄色是给田野的,看,田野像金色的海洋。

橙红色是给果树的,橘子、柿子你挤我碰,争着要人们去摘呢!菊花仙子得到的颜色就更多了,紫红的、淡黄的、雪白的…美丽的菊花在秋雨里频频点头。

园地二(必背) 秋高气爽天高云淡秋风习习 一叶知秋金桂飘香层林尽染 五谷丰登果实累累春华秋实 园地三(必背) 灯不拨不亮,理不辩不明。

有理走遍天下,无理寸步难行。

一时强弱在于力,万古胜负在于理。

园地四(必背) 人心齐,泰山移。

二人同心,其利断全。

三个臭皮匠,顶个诸葛亮。

一个篱笆三个桩,一个好汉三个帮。

17、古诗三首(必背) 望天门山饮湖上初晴后雨望洞庭 [唐]李白 [宋]苏轼 [唐]刘禹锡 天门中断楚江开,水光潋滟晴方好,湖光秋月两相和, 碧水东流至此回。

山色空蒙雨亦奇。

潭面无风镜未磨。

两岸青山相对出,欲把西湖比西子,遥望洞庭山水翠, 孤帆一片日边来。

淡妆浓抹总相宜。

白银盘里一青螺。

园地六(必背) 园地七(必背) 早发白帝城[唐]李白采莲曲[唐]王昌龄 朝辞白帝彩云间,荷叶罗裙一色截, 千里江陵一日还。

芙蓉向脸两边开。

两岸猿声啼不住,乱入池中看不见, 轻舟已过万重山。

闻歌始觉有人来。

一、我会写:寒hán(严寒、寒冷、寒来暑往)径jìng(径直、途径、大相径庭)斜xié(斜线、斜坡、目不斜视)霜shuāng(霜冻、风霜、霜期)赠zèng(赠言、赠送、回赠)刘liú(姓刘、刘海儿)盖gài(盖楼、盖章、掩盖)菊jú(菊花、赏菊、春兰秋菊)残cán(残缺、残害、残酷)君jūn(君子、君臣、国君)橙chéng(橙红、橙色、鲜橙)送sòng(欢送、送来、送别)挑tiǎo(挑逗、挑动、挑拨)二、我会认:犹yóu(犹如、犹有、记忆犹新)傲ào(骄傲、傲骨、傲慢无礼)橘jú(橘子、橘红色、橙黄橘绿)三、多音字:行háng(银行)xíng(不行)挑tiǎo(挑灯)tiāo(挑选)四、理解诗意:山行【唐】杜牧远上/寒山/石径斜,白云/生处/有人家。

停车/坐爱/枫林晚,霜叶/红于/二月花。

作者介绍:杜牧 :(803-852)唐代诗人。

字牧之,京兆万年(今陕西西安人)。

精通兵法,有政治才能,诗文都写得很好,诗以七绝最为出色。

与李商隐齐名,世称“小李杜”。

字词解释:【寒山】深秋时节的山。

【石径】石子小路。

【生】产生,生出。

“白云生处”指山的深处。

【坐】因为。

诗词大意:一条石头小路蜿蜒曲折地伸向充满秋意的山峦,在白云缭绕的山中,有人家居住。

停下车来,是因为喜爱这深秋枫林晚景,经霜的枫叶比二月春花还艳丽。

诗歌主题:《山行》是一首明丽、充满生气描写和赞美深秋山林景色的秋景诗。

作者以丰富的想象,生动的描写,凝炼的语言写的是在“山行”途中目之所及的景物,表达了热爱大自然的情感。

精彩赏析:《山行》是唐代诗人杜牧的一首七言绝句,是千古传诵的佳作。

深秋在诗人笔下并不萧条冷落,而是生机盎然的。

前两句写出了诗人所看到的山中景致。

”寒”字点明深秋季节;”远”字写出山路的绵长;”斜”字与”上”字呼应,写出了山势的高而缓。

三年级上册古诗三首《山行》《赠刘景文》《夜书所见》

知识点梳理

知识点

01

我会写

寒hán(严寒、寒冷、寒来暑往)

径jìng(径直、途径、大相径庭)

斜xié(斜线、斜坡、目不斜视)

霜shuāng(霜冻、风霜、霜期)

赠zèng(赠言、赠送、回赠)

刘liú(姓刘、刘海儿)

盖gài(盖楼、盖章、掩盖)

菊jú(菊花、赏菊、春兰秋菊)

残cán(残缺、残害、残酷)

君jūn(君子、君臣、国君)

橙chéng(橙红、橙色、鲜橙)

送sòng(欢送、送来、送别)

挑tiǎo(挑逗、挑动、挑拨)

02

我会认

犹yóu(犹如、犹有、记忆犹新)

傲ào(骄傲、傲骨、傲慢无礼)

橘jú(橘子、橘红色、橙黄橘绿)

03

多音字

行háng(银行)xíng(不行)

挑tiǎo(挑灯)tiāo(挑选)

04

古诗诗意

山行

诗意:一条弯弯曲曲的小路蜿蜒伸向山顶,在白云飘浮的地方有几户人家。

停下来欣赏这枫林的景色,那火红的枫叶比江南二月的花还要红。

赠刘景文

诗意:荷叶败尽,像一把遮雨的伞似的叶子和根茎上再也不像夏天那样亭亭玉立,菊花也已枯萎,但那傲霜挺拔的菊枝在寒风中依然显得生机勃勃。

别以为一年的好景将尽,你必须记住,最美景是在初冬橙黄桔绿的时节啊!

夜书所见

诗意:萧萧秋风吹动梧桐树的叶子,送来阵阵寒意,江上的秋风让客游在外的诗人不禁思念起自己的家乡。

猜想是孩子们在捉蟋蟀,因为夜深了,他忽然看到远处篱笆下的灯火。

05

问题归纳

1.《山行》这首诗写的是哪个季节的景物?从哪些地方发现的?《山行》这首诗写的是秋天的景物。

从“寒山”“霜叶红于二月花”看出来的。

2.《赠刘景文》这首诗写了秋天哪些自然景物?你还知道秋天哪些景物是什么样?

《赠刘景文》这首诗写了秋季的景色,从枯荷(荷尽已无擎雨盖)、残菊(菊残犹有傲霜枝)、“橙黄橘绿时”这些地方发现的。

我还知道秋天秋天的风,卷起了片片黄叶,在街道和巷子里吹。

又到家家户户储存秋菜的季节了。

大白菜、土豆、萝卜、冬瓜……堆满了菜店的棚子。

3.《夜书所见》诗人在瑟瑟秋风中看到了什么,想到了什么?

《夜书所见》诗人在瑟瑟秋风中看到了秋叶、秋风、秋江、秋灯、想到了儿童在明亮的灯光照耀下挑促织。

06

课文主题

《山行》是一首明丽、充满生气描写和赞美深秋山林景色的秋景诗。

作者以丰富的想象,生动的描写,凝炼的语言写的是在“山行”途中目之所及的景物,表达了热爱大自然的情感。

《赠刘景文》诗人一反悲秋的调子,突出了秋天是收获的季节,唤起学生面对生活要乐观向上,不泄气,珍惜现在的大好时光。

《夜书所见》诗人通过对秋风落叶、小孩捉蟋蟀、篱笆下的灯火等的描写,抒发了自己在秋夜思念家乡的感情。