高三复习专题一热力环流

- 格式:ppt

- 大小:3.12 MB

- 文档页数:57

热力环流高考知识点一、热力环流的概念热力环流是指地球大气层中的热量传递和空气运动相互作用的过程。

它是地球上大气运动和能量传递的重要机制之一,对全球气候的形成和变化有重要影响。

二、热力环流的原理1. 热力环流主要受到太阳辐射和地球自转的影响。

太阳辐射使得地球的赤道附近接收到的辐射能量较多,而极地地区则较少,导致温度差异。

2. 冷暖空气的密度差异导致空气的上升和下沉运动。

赤道地区的热空气上升后,随着高空的运动,逐渐往极地地区移动,形成高空的赤道西风带。

3. 极地地区的冷空气下沉后,沿地表向赤道地区移动,形成地表的极地东风带。

这些风带的形成使得热量能够从赤道地区向极地地区传输。

三、热力环流的重要性1. 热力环流是地球上水循环和能量传递的关键过程。

它使得热量得以从赤道地区向极地地区分布,保持了地球的气候平衡。

2. 热力环流对全球气候的形成和变化起着至关重要的作用。

它影响着各地区的气温、降水和季节特征,决定了地球的气候带分布。

3. 热力环流还对人类活动和经济产业具有重要影响。

它影响着农业、能源利用和交通运输等方面,直接关系到人类的生活和生产。

四、热力环流的主要特征1. 赤道附近的热空气上升,形成高空的赤道西风带。

2. 极地地区的冷空气下沉,形成地表的极地东风带。

3. 赤道地区气温较高,而极地地区较低,形成温度差异。

4. 大规模的热力环流系统由赤道气旋带、副热带高压带和极地反气旋带组成。

5. 热力环流会受到地理因素、季节变化和地形的影响,使环流系统呈现出复杂多样的变化。

五、热力环流中的主要风系1. 季风风系:一年内由地区性的气压变化和赤道气旋带的南北移动引起的风系统。

主要有东亚季风、印度季风等。

2. 主要风系统:包括东风带、西风带和副热带高压带等。

东风带主要位于赤道附近,西风带主要位于副热带,副热带高压带则位于赤道和副热带之间。

六、热力环流的影响因素1. 太阳辐射:太阳辐射的不均匀分布是热力环流产生的主要原因。

高三地理热力环流知识点地理热力环流是地球上空气和海洋之间的热量传递和循环运动。

它对于地球的气候形成、降水分布、风向风速等方面具有重要影响。

在高三地理学习中,热力环流是一个重要的知识点,下面我们就来深入了解一下。

1. 热力环流的基本原理热力环流的形成原理是由于地球的赤道部分接受到的太阳辐射能量较强,而极地地区辐射能量较弱。

这种能量差异导致了空气的温度差异,从而驱动了大气环流的形成。

具体来说,太阳辐射能量在赤道附近的地表上升,使空气发生上升运动,形成低层对流层的热低压,形成热带季风气候、热带雨林。

而高层对流层的冷空气则向极地地区运动,形成高气压带和寒带气候。

2. 主要的热力环流系统地球上主要的热力环流系统有三个,即赤道低压带、副热带高压带和极地低压带。

赤道低压带是由于赤道地区热力带来的上升运动形成,主要特点是气温高、降水量大。

副热带高压带是由于副热带地区的下沉空气形成,主要特点是气温高、相对湿度低,适宜旱作农业的发展。

极地低压带则是由于高纬度地区气温低,空气密度大,形成低压带,盛行东北风等冷风。

3. 热带气旋与台风热带气旋是指在热带洋面上形成并进化的气旋性天气系统,主要在副热带地区生成。

其中,西太平洋地区的热带气旋通常称为台风。

台风是一种具有强风和暴雨的气象现象,对于沿海地区的人们生活和经济产生重大影响。

台风的形成与地区的热导、水汽含量、地球自转等因素有关。

4. 季风与热带雨林季风是一种与季节性风向变化相关的气候现象,主要发生在亚洲、非洲和澳大利亚的一些地区。

季风导致了这些地区在一年内气候、降水和温度等方面的显著变化。

热带雨林则是在季风气候影响下形成的一种独特的植被类型,具有潮湿的气候和丰富的生物资源。

5. 地球系统及其相互作用地球上的热力环流与其他地球系统之间存在着紧密的相互作用。

例如,热力环流对于地球的水循环、气候的稳定和变化、生态系统的运行等方面都起着重要作用。

通过对热力环流的研究,可以进一步认识地球系统的运行规律,并为人类的生活、经济和环境保护提供科学依据。

高三热力环流知识点总结热力环流是地球上空气和水在大气中进行的水平和垂直运动,是地球温度和气候形成的重要因素。

在高三地理学科中,热力环流是一个重要的知识点,下面将对热力环流相关的知识进行总结。

一、热力环流的概念与原理热力环流是由于地球不同地区受到的太阳辐射量不同,从而引起的空气的垂直和水平运动。

太阳辐射主要集中在赤道地区,使得赤道地区变热,而极地地区则辐射量较小而较冷,导致不同地区形成温度差异。

在热力环流过程中,热带地区受到的太阳辐射量大,导致空气升温、上升,形成低压区,然后空气上升后在高空迅速向两极方向流动,形成高空急流。

在高空急流下,空气下沉,形成高压带,然后沿着地面再次向赤道地区流动,形成低纬地区的气压带。

二、热带风系统热带风系统是由于热力环流而形成的一种大尺度环流系统。

主要有太平洋地区的副热带高压带、赤道地区的副热带低压带、印度洋地区的急流带和大量季风带等。

1. 太平洋地区的副热带高压带:太平洋地区纬度较高,流通大气量少,形成了一个较为稳定的高压带。

2. 赤道地区的副热带低压带:赤道地区太阳直射,能量强烈,空气上升,形成低压带。

3. 印度洋地区的急流带:印度洋是一个从赤道到副热带之间的大陆型地区,夏季受到孟加拉湾和印度洋季风的影响,形成急流带。

4. 季风带:热力环流使得大气环流呈现明显的交替性变化,形成了季风带。

三、洋流与热带风系相互作用热力环流还与洋流之间相互作用,相互影响。

在赤道地区,热带风向西吹送暖流,而洋流则带着寒冷的水流向东流。

这种现象被称为热带风系统与洋流强大赤道逆流现象。

四、热带风与降水的关系热带风通常伴随着大量的降水,因为热带地区的空气上升后会迅速降温,形成云和降水的条件。

五、热力环流的地理意义热力环流对地球的地理环境和气候产生重要影响。

它决定了地球的气候分布、季节变化,是地球上大气环境的重要组成部分。

同时,热力环流还影响气温、降水和风向等气象要素,对农业生产、水文循环等具有较大影响。

高三热力环流知识点高三学生是面临着重要的高考考试的一年,掌握好相关知识点对于他们的学业成绩至关重要。

在地理学科中,热力环流是一个重要的知识点。

本文将从大气环流和海洋环流两个方面介绍高三的热力环流知识点。

一、大气环流大气环流是指全球范围内,由于地球的旋转、太阳辐射以及地球表面特性而形成的气流运动。

根据不同纬度,大气环流可分为赤道低压带、副热带高压带、副极地低压带和极地高压带。

1.赤道低压带赤道低压带位于赤道两侧,又称为副热带低压带。

该地区气温高,大气上升,形成雨林气候,降水充沛。

2.副热带高压带副热带高压带位于赤道低压带两侧,距离赤道约30°左右。

该地区云少雨少,气温高,大气下沉,形成沙漠气候和草原气候。

3.副极地低压带副极地低压带位于副热带高压带两侧,距离极地约60°左右。

该地区气温较低,大气上升,降水量适中。

4.极地高压带极地高压带位于副极地低压带两侧,距离极地约70°左右。

该地区气温极低,大气下沉,几乎无降水。

二、海洋环流海洋环流是指全球范围内,由于海洋的温度、盐度和地球自转等因素而形成的海水运动。

主要有海洋表层环流和深层环流。

1.海洋表层环流海洋表层环流又称风生流,受到风力和地转偏向力的影响。

其中最为著名的是赤道洋流,包括赤道反赤道洋流和赤道洋流两部分。

2.深层环流深层环流是指在海洋中的垂直运动。

深层环流的主要驱动力有热塔力、盐度差异和地球自转等因素。

最为典型的是赤道附近的热带环流和极地附近的极地环流。

总结:高三的热力环流知识点是地理学科中的重要内容,在备战高考中是不可忽视的。

大气环流主要包括赤道低压带、副热带高压带、副极地低压带和极地高压带。

海洋环流主要包括海洋表层环流和深层环流。

掌握这些知识点能够帮助学生更好地理解地球的气候形成机制和海洋的运动规律,从而提高地理学科的成绩。

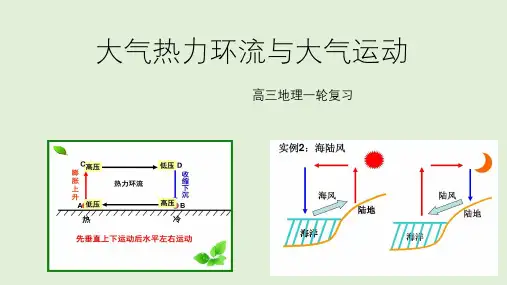

高考地理复习专题知识归纳总结—热力环流一、课标呈现运用示意图等,说明热力环流原理,并解释相关现象二、基础知识知识点1:热力环流(1)热力环流的形成:地面受热不均→大气垂直运动→水平气压梯度力→大气水平运动。

(2)温度:同一水平面上,近地面温度高处,气流上升;同一地点垂直方向上,海拔越高气温越低。

(3)气压值:同一水平面上看高、低压;对同一地点垂直方向上,海拔越高气压值越低。

如下图气压由大到小依次是:PC>PD>PA>PB。

(4)等压面的变化规律:同一水平面,形成高压的地方等压面上凸,形成低压的地方等压面下凹。

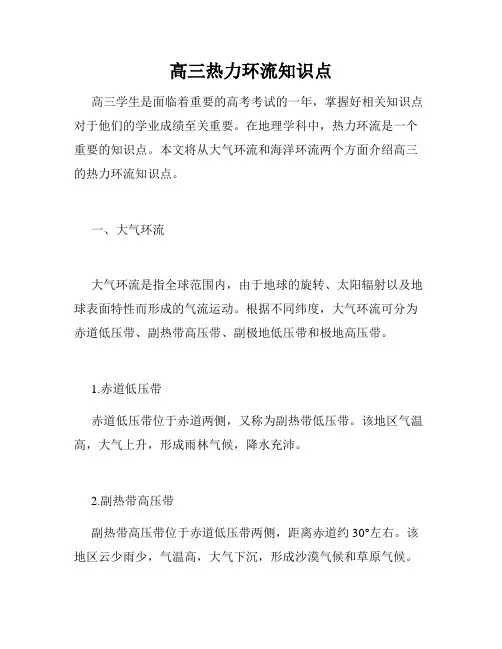

(5)几种常见的热力环流实例①海陆风ACBD影响:使滨海地区气温日较差减小,降水增多。

①山谷风影响:在山谷和盆地常因夜间的山风吹向谷底,使谷底和盆地内形成逆温层,阻碍了空气的垂直运动,易造成大气污染。

①城市风影响:一般将绿化带布局于气流下沉处或下沉距离以内,将卫星城或污染较重的工厂布局于气流下沉距离之外。

知识点2:大气水平运动——风1.形成的直接原因:水平气压梯度力。

2.影响大气水平运动的作用力3.高空风和近地面风(以北半球为例)三、难点辨析易错点1:风向的表示方法和风向的判读1.风向表示方法2.根据等压线判断风向第一步,画水平气压梯度力的方向。

读等压线图,判断气压高低,并按垂直于等压线(即垂直于该点等压线的切线),由高压指向低压的原理画出水平气压梯度力(一般用虚线表示)。

第二步,确定是南半球还是北半球,根据北半球向右偏,南半球向左偏,画出偏转方向(用实线箭头表示)。

如果是近地面的风,偏转角度为30°~45°(因为近地面的风受三个力的作用,最终风向与等压线有一定的角度);如果是高空的风,则偏转90°,风向与等压线平行。

如下图所示(以北半球为例):易错点2:风力大小的判读1.看水平气压梯度力大小(1)同一幅等压线图上,根据等压线疏密判断:等压线密集,水平气压梯度力大,风力大;等压线稀疏,水平气压梯度力小,风力小。

高三一轮复习“热力环流模型”教学设计引言热力环流模型是地理学中重要的概念之一,对于高三学生来说,在复阶段对于这个概念的理解和掌握至关重要。

本文档将提供一份高三一轮复“热力环流模型”教学设计,帮助学生巩固知识、提升能力。

教学目标- 理解热力环流模型的概念和原理- 掌握各种热力环流模型的形成和特点- 能够运用热力环流模型解释地球的天气气候变化教学内容1. 热力环流模型的概念和原理- 介绍热力环流模型的定义和基本原理,包括热带辐合、温带辐散和极地辐散等要点。

- 通过图表和实例解释热力环流模型的形成和作用机制。

2. 各种热力环流模型的形成和特点- 分别介绍赤道低压带、副热带高压带和极地气压带的形成与特点。

- 引导学生对各种热力环流模型的气候特点进行深入探讨和比较。

3. 运用热力环流模型解释地球的天气气候变化- 分析热力环流模型与全球气候带的关系,并讨论各个气候带的特征。

- 结合实际案例,让学生运用所学的热力环流模型解释地球上某个地区的气候变化。

教学方法- 教师讲授:通过图文、案例等方式对热力环流模型进行详细讲解。

- 小组讨论:鼓励学生分组讨论各种热力环流模型的形成和特点,并互相交流和比较彼此的理解。

- 案例分析:以具体实例为基础,让学生应用所学的热力环流模型解释气候变化。

教学评估- 平时作业:设计一份小练,测试学生对于热力环流模型的理解和应用能力。

- 期末考试:设置一道综合题目,要求学生综合运用所学的热力环流模型进行气候变化的解释和分析。

教学资源- PPT演示文稿:包括图表、实例和案例分析等。

- 教科书和参考资料:提供相关理论和知识的背景阅读资料。

结论通过本教学设计,高三学生将能够深入理解热力环流模型的概念和原理,掌握各种热力环流模型的形成和特点,并能够运用热力环流模型解释地球的天气气候变化。

这将有助于学生提高地理学科的综合素养和解决问题的能力,为高考做好充分准备。