德沃夏克第九交响曲欣赏

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:6

德沃夏克的e小调第九交响曲《自新大陆》赏析伟大的捷克作曲家德沃夏克所留下的九部交响曲,是他一生中最重要的作品,也是十九世纪民族乐派交响曲的代表作,在整个音乐史上也是不容忽视的杰作。

由于德沃夏克的交响曲深受古典乐派的影响,所以他的作品结构坚实、牢固。

另外,由于他具有天生的旋律才能和丰富、敏锐的旋律感,因而他的作品充分发挥了旋律的魅力,而不像传统的古典交响乐那样单纯地发挥技法。

这就是德沃夏克交响曲的特殊之处。

德沃夏克的管弦乐法,并不反映当时的潮流,虽然没有华丽绚烂的色彩,却显得十分朴实可爱。

正是因为如此,他的管弦乐法遭到当时某些乐评家的误解。

实际上,德沃夏克的交响曲不但能充分地发挥各种乐器的特性,而且在乐器的组合运用方面,更具有无穷的妙味。

1892年,美国纽约国家音乐学院聘请德沃夏克出任该院的院长,德沃夏克则应邀赴美。

这部《第九交响曲》即是德沃夏克在美国停留的将近三年期间内,大约在1893年五月完成的作品。

这部交响乐实际上是作者对于美国所在的“新大陆”所产生的印象的体现,曲中虽然有类似“黑人灵歌”与美洲“印第安民谣”的旋律出现,但德沃夏克并不是原封不动地将这些民谣歌曲作为主题题材,而是在自己的创作乐思中揉进这些民谣的精神而加以表现。

将此交响曲命名为“自新大陆”者,正是作曲者德沃夏克本人。

(也有的版本译为“新大陆”或“新世界”交响曲)全曲共分为四个乐章:第一乐章序奏,慢板,e小调,4/8拍子。

此序奏部分颇为宏大,其主题与相继的主部快板部分有极其微妙的关系,担负一种连贯全曲的特殊任务,甚至可称之为全曲精神的中心旋律。

乐章的引子部分由弦乐器、定音鼓和管乐器竞相奏出强烈而热情的节奏,暗喻了美国那种紧张、忙碌的快节奏生活;乐章的主部主题贯穿了全曲的四个乐章,其特性与居住于匈牙利和波西米亚境内的马札儿民族固有的民俗音乐具有共通的性质。

这一特殊主题靠着巧妙发展,转达了不同于以往音乐世界的“新世界”的消息,具有强烈的震撼效果。

充满力量的新大陆——e小调第九交响曲“From The New World”欣赏有感此次音乐鉴赏选择的是德沃夏克的e小调第九交响曲“自新大陆(From The New World)”第一乐章。

第一次把此交响乐完整听完时,并没有具体的感受,只能大概在整体上隐隐感受乐章所表现的宏大的气势,其中强弱对比更突显“强”时的震撼。

虽然都说音乐是无国界的语言,的确能传达一定的情绪,让聆听者和创作者能穿越时空而交流,但在我看来,当不甚了解一首曲子的创作背景,对音乐所表达的客体没有概念时,很难切身体会到作者的所看所想,只能大致感受到情绪的轮廓。

因此,我对作者以及作者创作此交响曲时的背景作了些许了解。

此交响曲创作于19世纪,“The New World”,结合历史常识,大概也猜到应该是描述美国工业革命后一番欣欣向荣,朝气蓬勃的景象,的确,彼时德沃夏克受邀至美国,也正是感受到了新兴国家喷薄而出的力量,才谱下了如此乐章。

乐章弱起,弦乐带出,不吵不闹,给人一种宁静的感觉,两个小停顿,半音出现,仿佛预示着将有不平凡的事情发生,宁静中又暗生力量。

接着,管乐进来,悠扬而带有力量,吹响的是时代进步的号角,不久,一个停顿后,鼓、弦乐、管乐全体起,震撼而感觉乐团都要从耳机里蹦出来了!这便是真正前进的号角,这代表的是新大陆的人民靠着自己的智慧和勤劳准备建立新的强国。

然而,这段气势磅礴的乐曲里,却也总是有细腻而渐弱的部分相间其中。

在一个社会进行大变革的过程当中,总会有反对的声音存在,又或是对即将到来的巨变以及对未来的未知而感到的胆怯和恐惧,无论如何,变革总是社会进步的最直接力量,是历史进步的潮流,这一点点的胆怯只能淹没在历史的洪流中。

因此,乐章中每一次的渐弱后都会被更强的段落所否定,流露出的是坚定和力量,并且一段又一段的重复,不断加强,更显气势,更能让聆听者感受到变革的决心。

继续欣赏接下来的乐章,不断地矛盾冲突后悠扬的管乐传递出的是开创新生活的喜悦,或许这个比喻不太恰当,但感觉那几段或许是当年五月花号开出普利茅斯港时最好的配乐,它承载的就是人类对未来美好生活的向往,对即将到来新世界的期待。

《新世界交响曲》赏析“念故乡,念故乡,故乡多可爱。

天甚清,风甚凉,乡愁阵阵来。

”一首《念故乡》将我带回到故乡那山清水秀的景色当中,勾起了许多回忆,让我这个在外求学的游子不禁潸然泪下。

这首歌曲出自初中音乐课本,介绍说曾经于上世纪的三四十年代在我国流行。

长大后才明白这首歌原来是改编自著名的捷克民族乐派作曲家安东尼·德沃夏克的《e小调第九号交响曲》,因为是在美国完成的,所以也被称作《新世界交响曲》。

我找到了著名指挥家卡拉扬和维也纳爱乐乐团在上个世纪九十年代录制的一场演唱会的视频,于是带着一种缅怀过去的心情反复聆听,得到了非常多的感受。

《新世界交响曲》分为四个乐章。

第一乐章,慢板-非常快板(1st Movement, Adagio-Allegro molto),奏鸣曲式。

首先是一段引子,先由低音弦乐器和木管缓慢地揭开新世界的帷幕,然后突然弦乐器、定音鼓、圆号和木管争相演奏出强烈而且快速的节奏,表现出一幅大建设的景象。

然后进入呈示部快板主部主题。

首先由圆号和双簧管吹出,然后由全部弦乐器奏出,最后再由圆号和长号共同吹出。

这个主题使用了切分音和五声音阶,被认为与黑人灵歌有关,也有人认为与东欧民族音乐有关。

副部有两个主题,首先是长笛和双簧管吹出的带有捷克民间舞曲特色的主题,第二个主题由长笛和小提琴先后奏出,是一段具有黑人民歌特点的哀伤的曲调,带着浓浓的乡愁,也具有切分音。

展开部三个主题都发展,增强了情绪。

再现部重现主题,最后由整个乐队演奏出一个欢庆的结尾。

第二乐章,广板(2nd Movement, Largo),三段式。

首先是铜管和低音木管吹出庄严的和弦,之后引出了英国管独奏出那个经典的旋律,浓烈的乡愁之情溢满于怀。

也正是因为这一段旋律,这首交响曲才能成为经典,得到全世界人民的喜爱。

然后小提琴、英国管、圆号依次陈述这段旋律结束。

第二段由木管乐器、弦乐器依次演奏出了一个哀婉忧伤的曲调,然后铜管强烈的吹出了“念故乡”旋律,并且隐含着第一乐章的曲调。

安东宁•德沃夏克Antonin Leopold Dvofdk (1841-1904)我听过许多交响曲,但最令我着迷的要算安东宇・德沃夏克的第九交响曲一一自新大陆,听着它,我会有一种莫名的感动,虽然不能全部理解里面所描述的意境,但觉得听起来很舒服,旋律很感人。

思乡是每一个背井离乡的人在异地的共同感受,但德沃夏克却用音乐把这种情感表现的淋漓尽致,只要旋律一响起,就会涌现出那种淡淡的思乡之意,无不令每个身在他乡的游子泛起对家乡,对亲人的思念之情。

这部交响曲总共分为四个斥章,每一个乐章都有它不同的主题,时而使人潸然泪下,时而使人感觉到慷慨悲壮。

尾声则是作者的自我想象,想象和家人共同团聚时的欢乐场面。

更进一步升华了作者身处他乡,那种浓浓的思乡之情。

听到这里,想起昔日和家人团聚时的美好时光,乂透露出作者想要回家却难以回家的无奈,这之间形成了一种无形的矛盾,这种矛盾则是用笫一乐章的动人旋律和第四乐章的欢快旋律形成一种鲜明的反衬,把这种难以用言语表达的矛盾之意用音乐反衬的酣畅淋漓。

本部交响乐作者德沃夏克是十九世纪捷克最伟大的作曲家之一,捷克民族乐派的主要代表人物。

而且他还是一位富有强烈民族感和热爱祖国民族艺术的音乐家,对捷克民族乐派的伟大创始人斯美塔那所倡导和致力发展的民族音乐文化事业山衷地赞赏和拥护。

德沃夏克在音乐创作中,始终把民族性这一重要因素放在首位,他的全部音乐都有一种自然的新鲜感,这种感觉往往掩盖了构成乐曲的精湛技巧和构思一个主题所费的苦心思索,仿佛是天赐的旋律。

对他一生影响最深的是斯美塔那、勃拉姆斯和瓦格纳的音乐以及捷克民歌。

德沃夏克多次出国演出,他询五次的赴英演奏旅行所获得的辉煌成功可以同亨德尔、海顿和门德尔松先后在英国得到的荣誉相媲美。

为了表达对德沃夏克的最高敬意,英国剑桥大学在1891年授予他音乐博士荣誉学位。

在十九世纪末享受此礼遇的只有柴科夫斯基和格里格。

在捷克民族独立运动的影响下,他为发展民族音乐作出了自己的很大贡献。

炽热的生命状态——德沃夏克《第九(自新大陆)交响曲》

(op.95)第四乐章赏析

李梦艳

【期刊名称】《艺术评鉴》

【年(卷),期】2016(000)018

【摘要】德沃夏克的《第九(自新大陆)交响曲》是他的重要交响乐代表作品,作品无论从结构、配器及表达内容等都是极具研究价值的,本文主要对该作品的第四乐章进行赏析。

【总页数】3页(P35-37)

【作者】李梦艳

【作者单位】贵阳学院音乐学院

【正文语种】中文

【中图分类】J605

【相关文献】

1.德沃夏克《第九交响曲"自新大陆"》第四乐章的音乐形象 [J], 姚靖

2.德沃夏克《e小调第九交响曲"自新大陆"》音乐第四乐章形象分析 [J], 夏凡

3.炽热的生命状态r——德沃夏克《第九(自新大陆)交响曲》(op.95)第四乐章赏析[J], 李梦艳

4.德沃夏克《e小调第九交响曲“自新大陆”》音乐第四乐章形象分析 [J], 夏凡;

5.双排键电子琴演奏德沃夏克《e小调(第九)自新大陆交响曲第四乐章》的实践探析 [J], 石金兰

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

简评德沃夏克的《e小调第九交响曲(新世界交响曲)》波西米亚色调的美国大陆——简评德沃夏克的《e小调第九交响曲(新世界交响曲)》(2011-03-13 20:00:00)著名捷克作曲家安东宁·德沃夏克(Antonín Leopold Dvo?ák)的《e小调第九交响曲》是一部出色的交响乐作品,也是不可多得的经典作品。

这部作品中很多旋律都优美动听,朗朗上口,其中第二乐章的主题被后人改编成各种器乐独奏曲,甚至还填上歌词,在许多国家传唱,而歌词内容大多是怀念家乡怀念故土。

在中国,这段旋律被改编成乐曲《思故乡》,在上个世纪二十年代就已进入学堂乐歌,为人们所熟悉。

一、乐曲题目辨析此作品的标题为“e小调第九交响曲”,它还有一个副题:From the new world。

在中国,由于文化、习俗的不同,人们对于西方作品的“某小调或某大调第几交响曲”、“作品某某号”这样的曲目命名方式非常不习惯,大家更加喜欢“高山流水”、“平沙落雁”这样充满人文气息的曲名。

所以此曲在中国往往更多地以其副题为正题,而其原本的标题“e小调第九交响曲”反倒没有其副题出名。

但有意思的是,这部作品在中国一直通行着两个副题,一个是根据原文译出的“自新世界”,有时就称为“新世界交响曲”,另一个则是翻译的并不准确的“自新大陆”,也被称作“新大陆交响曲”。

而后一个名字“新大陆”的流行程度要高于前者。

这是艺术史上很奇怪的事情,所以非常有必要进行一下分析。

其实,这个副题并不复杂,“自新世界”,就是最准确的翻译,由此将其称为“新世界交响曲”也完全是顺理成章的。

但是“自新大陆”翻译的出现也是有其历史原因的。

1954年是德沃夏克逝世五十周年。

在这一年,世界和平理事会把德沃夏克确定为当年的世界文化名人予以纪念。

当时新中国急需在国际社会获得更多国家的承认,世界和平理事会的宗旨——争取和平,保卫和平,反对军备竞赛,反对核武器等也是中国的要求。

我听德沃夏克第九交响曲“自新大陆”这二天翻看旧帖,看见有一位朋友想听听我对德沃夏克第九交响曲的看法。

看那个帖子的日期可是有很长时间了,一直没有回答这位朋友,非常抱歉。

今天写几句,也算是将功补过吧。

德沃夏克出生于1841年,从小喜爱音乐,学习过小提琴和管风琴。

他1859年毕业于布拉格管风琴学校,却加入了国家歌剧院担任中提琴手,很不得要领,因此在1861年改行去作曲。

他非常喜欢斯美塔那的音乐,就向他学习,成为继斯美塔那之后捷克的伟大音乐家,也是古典民族乐派的代表作曲家,在欧美音乐史上占有非常重要的一席。

德沃夏克那个年代,捷克还在奥地利哈布斯堡王朝的统治下,但是捷克民众已经在开始努力争取民族独立。

德沃夏克的音乐都是反映捷克民族的特点,也算是在艺术上的民族独立。

德沃夏克1892年受邀到美国担任纽约国家音乐学院的院长,他在美国做了三年的院长,1895年回国。

这部第九交响曲即是德沃夏克在美国期间于1893年所作。

十九世纪末,美国正是经济大发展的时期,东部兴旺蓬勃,西部也在大开发。

十九世纪八十年代,美国经济超过英国成为世界第一大经济体。

经济大发展,当然艺术也要跟上,美国艺术家不甘心欧洲的音乐充斥美国音乐厅,就想塑造自己的民族音乐,这才请来了当时在欧洲大名鼎鼎的德沃夏克,意欲请德沃夏克领衔培养出美国自己的音乐家。

当然,三年时间是短了点,因此,德沃夏克没有能够完成这个大业。

德沃夏克自己把这部交响曲命名为《自新大陆》,其实意思还是想说这不是真正的美国音乐。

美国人写的美国音乐大概还要说是伯恩斯坦和格什温这些人。

德沃夏克的交响曲到第八首的时候已经非常完善,就是说是成熟的交响曲。

因此,第九首当然就是驾轻就熟,可以随心所欲了。

德沃夏克第九交响曲《自新大陆》,e小调,作品95。

作于1893年,并于1893年12月16日在纽约由翟尔多指挥纽约爱乐首演。

全曲共分四个乐章。

第一乐章,e小调快板,4/8拍,奏鸣曲式。

乐章一开始是二十三个小节的引子,这个规模的引子比较少见。

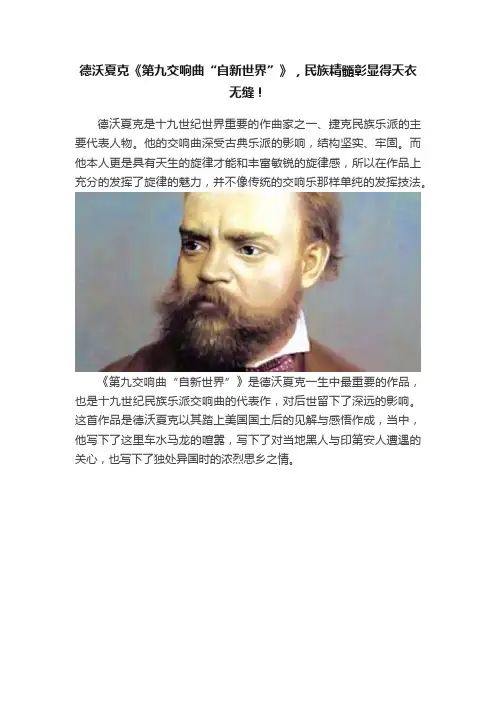

德沃夏克《第九交响曲“自新世界”》,民族精髓彰显得天衣

无缝!

德沃夏克是十九世纪世界重要的作曲家之一、捷克民族乐派的主要代表人物。

他的交响曲深受古典乐派的影响,结构坚实、牢固。

而他本人更是具有天生的旋律才能和丰富敏锐的旋律感,所以在作品上充分的发挥了旋律的魅力,并不像传统的交响乐那样单纯的发挥技法。

《第九交响曲“自新世界”》是德沃夏克一生中最重要的作品,也是十九世纪民族乐派交响曲的代表作,对后世留下了深远的影响。

这首作品是德沃夏克以其踏上美国国土后的见解与感悟作成,当中,他写下了这里车水马龙的喧嚣,写下了对当地黑人与印第安人遭遇的关心,也写下了独处异国时的浓烈思乡之情。

他史无前例的把黑人和印第安元素与捷克风格完美融合在一起,以既传统又创新的方式,创作出了这部伟大且非凡的传世杰作。

正如一位评论家所说:“无论身在何处,德沃夏克永远都不会改变自己的国籍,就像猎豹无法改变自己身上的斑点一样”。

德沃夏克第九交响曲

德沃夏克的《第九交响曲》是他本人一生中最重要的作品,也是十九世纪民族乐派交响曲的代表作之一,也是整个古典音乐史上的一部杰作。

1892年9月27日,德沃夏克登上了美利坚合众国的土地,欢迎他的是一个由300人组成的庞大合唱团和多达80人的管弦乐团,这在当时是很大的规模。

到美国后三个月,德沃夏克开始为一部新的交响曲起稿,在此之前他已经有八部交响曲。

美国音乐界的朋友们热切地希望德沃夏克写一部能代表美国精神的作品。

历史短浅、缺乏文化根基的美国人急切地需要一部奠基之作,来建立自己的音乐文化。

1893年5月,交响曲总谱完成,这年的12月,第九交响曲在纽约首演,取得了巨大的成功。

新闻媒体对演出的盛况作热情的报道,并宣布“属于美国自己的交响曲”诞生了。

应萨尔伯夫人的请求,德沃夏克在出版第九交响曲时加上了“来自新世界”的副标题,有时也叫“自新大陆”。

来欣赏一下,阿巴多指挥柏林爱乐乐团演绎的德沃夏克的《第九交响曲》。

德沃夏克《e小调第九交响曲,Op. 95》

德沃夏克《第九交响曲》中最有名的当然要属第四乐章了,有时还会被单独拿出来演绎,比如2019美泉宫夏季音乐节的下半场。

第四乐章那排山倒海般的恢宏气势,实在是猛,但我更偏爱第一乐章一些。

如果说第四乐章是宴席中后段的一道硬菜,比如炭烤羊排;那么第一乐章就是宴席前期的一道螃蟹炒年糕。

前者香气四溢,后者鲜美顺滑。

前者偏硬一些,后者则更多刚柔相济一些。

太喜欢这部交响曲了,近期特别想听一次音乐会现场版的德沃夏克《第九交响曲》。

《德沃夏克“新世界”》(e小调第9交响曲No.9?.?Op.95)《德沃夏克“新世界”》(e小调第9交响曲No.9 . Op.95)RCA Living Stereo 系列,企鹅三星名盘!德沃夏克(Antonin Dvorak)的“New World Symphony 新世界交响曲”,展现出了19世纪浪漫乐派作曲家塑造优美旋律的精致。

莱纳(Fritz Reiner)指挥芝加哥交响乐团(Chicago Symphony Orchestra),也将其引领到了前所未有的超高境界,让我们体验到了19世纪遗留下的大师手法,是何等迷人啊!再加上黄金时代的刘易斯·莱顿(Lewis Layton)的录音水准,更加使这一唱片版本以 Living Stereo 最高技艺展现了名盘风范。

录音上,无论是德沃夏克(Antonin Dvorak)的作品还是斯美塔那(Bedrich Smetana)的“The Bartered Bride:Overture 被出卖的新娘序曲”、温伯格(Jaromir Weinberger)的“Schwanda:Polka and Fugue 波卡舞曲与赋格”,该专辑继承了莱顿(Lewis Layton)的录音风格,动态凶猛,中频甜美,浑然一体,意境深远。

捷克作曲家德沃夏克(Antonin Dvorak,1841—1904)的“New World Symphony 新世界交响曲”是他最重要、最有价值的一部作品,同时也是世界交响音乐宝库中的珍品之一。

在“新世界”交响曲中,德沃夏克(Antonin Dvorak)运用了大量的黑人音乐素材,又溶入了他的波希米亚情结和斯拉夫音韵。

本专辑是著名指挥莱纳(Fritz Reiner)的又一项指挥传奇,亦为 Living Stereo 这个持续热卖的发烧系列中的最新及最重要的出版录音之一,在LP时代便被评为超级发烧片,更名列 TAS 发烧唱片榜上,威力十足。

德沃夏克《e小调第九交响曲》第四乐章形象分析展开全文德沃夏克(1814─1904),是十九世纪波希米亚民族音乐家。

在他杰出的九部交响曲中,《e小调第九交响曲》(Op.95)──“自新大陆”,是人们最熟悉的一首,作于1893年第一次旅美期间,主要主题是受美国印第安旋律的启发,特别是受黑人灵歌的启发而作。

它的首演在美国轰动一时,各种报刊甚至把它称为“美国的交响曲”,但德沃夏克断然反对这种说法,他说“我没有使用任何一种黑人的或者印第安人的旋律。

我只是在作品中写出了体现印第安音乐特色的自己的主题,我用现代节奏、和声、对位和乐队音色的一切手段来发展它们。

”初次彩排时,标题“自新大陆”是由别人建议而加上去的。

在内容上,受美国诗人朗费罗(H·W·Longfellow,1807─1882)描写印第安人的长诗《海华沙之歌》的影响,海华沙是印第安人传说中的民族领袖,德沃夏克在交响曲中表现了民族英雄反对压迫和歧视,带领人民浩浩荡荡地前进的英雄气概和对自己故乡浓浓的思念之情。

全曲共四个乐章,最著名的是第二乐章主题“念故乡”,这个主题旋律后由其学生填词,成为著名的合唱曲。

第三乐章谐谑曲是从“海华沙的婚宴”中印第安舞蹈得到的启发。

第四乐章与第一乐章长度相差无几,都采用奏鸣曲式,气势宏伟充满活力和热情,是整首交响曲戏剧发展的高潮,也是全曲乐思发展的总结。

第四乐章的结构曲式简图如下:乐章开始的引子,力度逐渐增长,音区上扬,节奏密度逐渐增加,达到乐队全奏,仿佛是奋起战斗。

呈示部成分齐全,调性格局安排较特别,副调进行在主调上,到结束部才出现主调上方平行大调。

主部主题,三段式A16+B8+AlO,进行在乐队全奏上,力度强劲,进行曲式的节奏,由小号和圆号威武雄壮地奏出,具有强烈的英雄性,表现了鲜明、豪迈而坚定的英雄形象。

连接部是由一个三连音音型组成的音流,一往直前地向前奔涌,具有内在的动力,是由主部主题开始的音调压缩派生而来的。

浅析德沃夏克第九交响曲《自新大陆》摘要德沃夏克是浪漫主义时期重要的作曲家,同时也是捷克民族乐派的主要代表人物。

德沃夏克于布拉格的内拉霍奇夫斯镇出生,由于他受到祖国民族复兴、发展民族文化思潮的影响,他所创作的作品很多都与西欧古典乐派、浪漫乐派有关;德沃夏克创作了很多部交响曲作品,其中最具代表性的是《e小调第九交响曲》,这部作品是德沃夏克被邀请去美国任教的三年期间所完成的,主要描绘的是他在美国生活期间的所见所闻以及一些切身感受。

因此在纽约进行第一次演出前,德沃夏克就把作品加上了标题“新大陆”,也被称之为第九交响曲《自新大陆》,可以说正是这部作品将德沃夏克的交响曲创作推向了最顶峰。

关键词德沃夏克作曲家《自新大陆》一、《自新大陆》的民族性与世界性(一)民族性:19世纪兴起了浪漫主义思潮,艺术家们为了彻底摆脱传统的轨道,不断地追求自由和解放,强烈的反叛一切“理性”的束缚,以表达个人情感为目标。

并且作曲家们普遍对自己民族、民间的音乐文化发生强烈的兴趣,其作品强调民族观念,作曲家的创作普遍植根于本民族的文化土壤。

《自新大陆》的题材是德沃夏克从他的一位黑人学生亨利.撒克.勃莱那吸取而来有关黑人音乐的元素,并结合1893年暑假他去衣阿华州的斯皮尔维尔旅行时所听到的两位印第安乐师的街头演奏,再融合捷克波西米亚人的音乐素材而创作的,主要以捷克民族音乐特色而闻名于世。

他把自己内心最真挚的民族热情投入到这部作品中,充分体现了他对捷克乡土的深深怀念之情。

人们常说斯美塔那是捷克民族乐派创立者,那么德沃夏克则是民族乐派最重要的作曲家以及民族乐派发展的集大成者,因为他将更多的民间音乐元素运用到自己的作品中,且所分析的民间音乐领域更加广阔,具有民主进步的世界观,强烈的爱国主义精神和民族自信心与自豪感。

(二)世界性:这部作品的世界性主要体现在它能够被世界各国人民所欣赏,而不单单局限于作曲家所生活的国度,它反映的是整个人类的情感艺术。

交响乐《自新大陆》赏析摘要德沃夏克是十九世纪捷克最为伟大的作曲家之一,捷克民族乐派的主要代表人物。

他留下的九部交响曲,更是他一生中最为杰出的作品,也是在整个音乐史上占有一席之地的佳作。

其中的《自新大陆》更是脍炙人口、享誉世界,本文将就《自新大陆》和作者、创作背景进行分析和介绍。

【关键词】德沃夏克《自新大陆》引言尼采说:“当我想以一个词来表达音乐时,我找到了维也纳;当我想以一个词来表达神秘时,我只想到了布拉格。

”雾般的雨丝飘落在伏尔塔瓦河上,打湿了河畔的石阶,也给查理四世的雕像披上了一层迷离的光泽。

通向河边的小巷曲折幽长,巷口的酒吧里透出朦胧的灯光,一位老妇蹒跚前行,摇曳的身影在石路上拖得老长。

河对岸高处的城堡区,雨雾中的旧王宫和圣维特大教堂如同悬浮在半空中的圣殿,成为夜空中最璀璨的地方,就像一座灯塔指引着人们。

在这座城市里,你可以在深巷中听见卡夫卡忧郁的叹息,可以在广场的长椅上感受到昆德拉锐利的目光,可以在“临时剧院”的舞台上瞥见斯美塔那的背影,也可以在整座城市的光下,沉浸在德沃夏克的每一曲交响乐中。

多么幸运的,德沃夏克和他的音乐在这里相遇。

德沃夏克的《e小调第九交响曲(自新大陆)》是德沃夏克音乐世界的一个最重要的部分。

对这部作品进行研究,将会使我们更加了解这部作品以及德沃夏克的音乐创作历程。

人、音乐、城市在此汇聚,交织出了最完美的篇章。

德沃夏克的简单介绍安东尼·德沃夏克,十九世纪捷克最伟大的音乐家之一,来自于波西米亚之地——布拉格。

他出生于一个贫困家庭,青年时期因为音乐天赋突出而被送入音乐学校学习。

后来转入斯美塔那组建的“临时剧院”中工作,从此开始了一段美妙的相遇。

这段时间里,他接触了大量古典乐派和浪漫乐派的作品,极大地拓宽了他的视野,同时也深受民族独立运动的影响,为他的音乐添上了独特的印记。

同时斯美塔那在德沃夏克自己的创作中也给予了他不少的指导,两位大师的相遇必将创造出新的奇迹。

之后的三十年中,德沃夏克的创作逐渐成熟,主要作品有《斯拉夫舞曲》、《交响变奏曲》、《捷克组曲》、《D大调第六交响曲》、《G大调第八交响曲》等。

德沃夏克《第九交响曲》欣赏第一次接触接触这首曲子是小学时的音乐课,那时音乐课本上叫做《思乡曲》(其实就是德沃夏克的《第九交响曲》的第二乐章的旋律,然后由李叔同填的词),当时一听到那优美动听而又带着淡淡哀伤的旋律就被深深是吸引了,从此这首曲子就深深刻在我的脑海里,偶尔想起还是会轻声唱起:“山青青,水茫茫,微风吹细浪,看江水,向东流,记起我故乡。

故乡人,今如何,念念常不忘。

在故乡,菜花黄,玫瑰阵阵香,我愿意,驾小船,回到我故乡,众亲友,聚一堂,同过好时光。

”

此前并不知晓这首曲子的由来,直到这学期的交响乐欣赏课上老师让我们欣赏这首曲子,开始还浑然不觉,但当熟悉的音乐一响起,我便立马正襟危坐,竖起耳朵,不肯漏掉一丝一毫,直到第二乐章终了。

之后我就非常想要深入的了解这首曲子。

遂查阅一番资料后,更反复聆听,感觉收获颇丰。

此乐曲分为四章:

第一乐章-序奏-慢板-不太快的快板,e小调,4/4拍子,奏鸣曲式。

此序奏部分颇为宏大,其主题与相继的主部快板部分有极其微妙的关系,担负一种连贯全曲的特殊任务,甚至可称之为全曲精神的中心旋律。

乐章的引子部分开始由弦乐、木管、圆号陈述,描绘了美洲大陆新奇景象。

之后由弦乐器、定音鼓和圆号竞相奏出强烈而热情的节奏,暗喻了美国那种紧张、忙碌的快节奏生活;乐章的主部主题(e小调)贯穿了全曲的四个乐

章,前半段在弦乐颤弓的伴奏下由圆号吹出,后半段经过发展由铜管乐器全奏。

这个主题被认为和黑人灵歌《流吧,约旦河》有连带关系,也有人认为,切分音与五声音阶的进行与居住于匈牙利和波西米亚境内的马札儿民族固有的民俗音乐具有共通的性质。

这一特殊主题靠着巧妙发展,转达了不同于以往音乐世界的“新世界”的消息,具有强烈的震撼效果。

德沃夏克当时背井离乡,乡愁蕴积,故而引用了他少年时期耳熟能详的民俗歌曲特质,以遣思乡念国的情怀。

乐章中第二主题(g小调-G大调)透露出浓浓的乡愁,开始由长笛奏出,然后同样发展到铜管乐全奏。

发展部以第二主题为核心,由铜管乐器奏出,进行频繁转调,情绪颠簸、慌张。

再现部第一主题更为激动不已(仍为e小调),第二主题更为悲切(#g小调-bA大调)。

第一在铜管乐器的急躁演奏中结束。

第二乐章-最缓板,bD大调,4/4拍子,复合三段体。

这个乐章原有《传奇》的标题,一连串庄严的和弦引出《回家》的旋律。

这一乐章是整部交响曲中最为有名的乐章,经常被提出来单独演奏,其浓烈的乡愁之情,恰恰是德沃夏克本人身处他乡时,对祖国无限眷恋之情的体现。

整个乐队的部分铜管在低音区合奏出充满哀伤气氛的几个和弦之后,由英国管独奏出充满奇异美感和神妙情趣的慢板主题,弦乐以简单的和弦作为伴奏,这就是本乐章的第一主题,此部分被誉为所有交响曲中最为动人的慢板乐章。

在高音木管乐器演奏后,旋律接着由小提琴陈述。

事实上,

也正因为有了这段旋律,这首交响曲才博得全世界人民的由衷喜爱。

这充满无限乡愁的美丽旋律,曾被后人填上歌词,而改编成为一首名叫《恋故乡》的歌曲,并在美国广泛流传、家喻户晓。

本乐章的第二主题由长笛和双簧管交替奏出(#c小调,第二遍由大提琴奏出),旋律优美绝伦,在忽高忽低的情绪中流露出了一种无言的凄凉,仍是作者思乡之情的反映。

第二主题过后,木管乐在忐忑不安的跳音上进行发展,铜管乐强烈奏出了《恋故乡》主题(A和弦-并隐藏着第一乐章的旋律)。

最后乐曲转回bD大调,弦乐四重奏陈述《恋故乡》主题。

在小提琴的极高音区衬托下,第二乐章结束。

第三乐章谐谑曲,这是民间舞蹈风格,从“海华沙的婚宴”中的印第安舞蹈中得到启发,舞蹈由快而慢地不停旋转。

音乐有两个主题,第一主题轻快而活泼(e小调),带有跳跃的情绪;第二主题清丽、明快(E大调),富有五声音阶特色;两个主题彼此应和、模仿。

乐章的三声中部主题(圆舞曲-C大调)悠长而婉转,是典型的捷克民间音乐风格。

,表达了作者对童年往事的回忆。

待到主部主题复述后,第一乐章的旋律再一次由圆号奏出,悲凉的气息再度袭来。

第四乐章终曲,火辣的快板,奏鸣曲式,气势宏大而雄伟。

这个总结性的乐章将前面乐章的主要主题一一再现,同时孕育出新的主题,彼此交织成一股感情的洪流,这是极端悲愤的“思乡

曲”,并广泛用于广播电台和手机铃声,因此为人所知。

乐章的主部主题由圆号、长号和小号共同奏出(e小调),威武而雄壮,后半段由小提琴和长笛回转连动;副部主题则是柔美、抒情性旋律(G大调),由单簧管奏出。

发展部不以此乐章任何主题为中心,而是将《恋故乡》主题为选材,并进行频繁转调。

再现部结束后经过发展之后,形成辉煌的结尾,“自新大陆”的旋律渐渐远去。

其实在我看来,一首曲子的好坏不在于它有多么高明的技巧,不在于它采用什么样的形式,也不在于它用什么乐器来表现,而是在乐曲之外,在于曲子背后的故事,那是它的精神内涵,是整首曲子的灵魂,它决定了这首曲子生命力的长短,究竟是昙花一现,还是万古流芳,古今中外,概莫如是。

而这首曲子的灵魂在于第二乐章,在于那段思乡的旋律。

演奏伊始..旋律低沉平淡..毫无出彩特殊之处..只是烘托一种淡淡的压抑..直到英国管缓缓吹出主题。

不愧是乐器中的“公主”..中音双簧管声音柔和、圆润又似乎带有一些鼻音..舒缓如歌的主旋律经它的表达如泣如诉..却又似乎是孔子所迷恋的“乐而不淫..哀而不伤”的状态..淡淡的压抑中可以感觉到有失落和留恋的情绪在滋长..却不是冲击..没有感情的大起大落和极度释放。

正这种没有完全表达的情感..让人更多一份怜悯和感同身受..也更容易与自己类似的经历产生共鸣。

其实说到这里,不得不说明一下这首曲子的创作的背景。

1892年,美国纽约国家音乐学院聘请德沃夏克出任该院的院长,德沃夏克则应邀赴美。

这部《第九交响曲》即是德沃夏克在美国停留的将近三年期间内,大约在1893年五月完成的作品。

德沃夏克是一位富有强烈民族感和热爱祖国民族艺术的音乐家,对捷克民族乐派的伟大创始人斯美塔那所倡导和致力发展的民族音乐文化事业由衷地赞赏和拥护。

在捷克民族独立运动的影响下,他为发展民族音乐作出了自己的很大贡献。

他在自己一生的音乐创作中,始终把民族性这一重要因素放在首位,无论在歌剧、交响乐或室内乐作品中,他都努力把将民族性、抒情性和欧洲古典音乐传统紧密结合起来,达到尽可能完美的境地。

所以其时身在美国的这位伟大的爱国作曲家,仍对家乡念念不忘,将自己的满腔乡愁融入到自己的作品中,写出了这首脍炙人口,被全世界人民深深喜爱和欢迎的乐曲。

也是因为如此,所以这思乡曲不知道出了多少游子的心声,每每响起,总能勾起人们内心深处那份深藏的寂寞与落魄,令人不禁扪心自问,一生流离,究竟所谓何事,何不就此归了那故乡,在那故乡的土地上盖一间茅舍,种几亩薄地,了此余生,亦不是一件美事。

想当初初闻此曲,亦只是单纯的觉得旋律优美动听,但此时再听此曲,此中滋味已是大为不同,也只有那些和我一样远离家乡,漂泊在外的人才能知道。

每逢佳节,还能再轻唱这一首思乡曲:“山青青,水茫茫,微风吹细浪,看江水,向东流,记起我

故乡。

故乡人,今如何,念念常不忘。

在故乡,菜花黄,玫瑰阵阵香,我愿意,驾小船,回到我故乡,众亲友,聚一堂,同过好时光……。