丹下健三的作品与设计方法分析

- 格式:docx

- 大小:949.11 KB

- 文档页数:6

丹下健三丹下健三是世界著名的日本建筑师。

1913年9月4日生于大阪府。

1935-1938年就学于东京帝国大学建筑系,毕业后在前川国男事务所工作了4年。

1942-1945年在东京帝国大学研究院专攻城市规划,1949年晋升为教授。

同年获广岛和平中心设计竞赛一等奖。

并出席国际现代建筑协合大会,受到国际建筑界的注意。

1961年设立“丹下健三城市建筑设计研究所”。

丹下健三曾任美国麻省理工学院和哈佛大学的特邀教授,获得过众多的国际荣誉。

丹下健三的创作活动大致可分为三个阶段:第一阶段为战后50年代,提出“功能典型化”的概念,赋予建筑比较理性的形式,并探索现代建筑与日本建筑相结合的道路。

代表作品有东京都厅舍(1952-1957)、香川县厅舍(1955-1958)、仓敷县厅舍(1958-1960)等。

第二阶段为60年代,是丹下和他的研究所成果辉煌的时期。

在1960年的东京规划中,提出了“都市轴”的理论,对以后城市设计有很大影响。

在大跨度建筑方面作了新的探索,最著名的是东京代代木国立综合体育馆(1961-1964)。

在运用象征性手法和新的民族风格方面也进行了成功的探索,如山梨县文化会馆(1966)、圣玛丽亚大教堂、静冈新闻广播东京支社(1966)等。

第三阶段为1970年以后,丹下健三及其研究所在北非和中东作了不少建筑设计,如沙特阿拉伯总部大楼(1976)、阿尔及尔国际机场(1976)等。

在这一时期,丹下健三对镜面玻璃幕墙也进行了探索,重要作品有东京都新市政厅、东京草月会馆新馆、赤坂王子饭店等。

东京代代木国立综合体育馆 (1961-1964)山梨县文化会馆(1966)圣玛丽亚大教堂 东京都新市政厅丹下健三还是一位著作家,主要著作有《日本建筑的传统与创造》(1960)、《人类与建筑》(1970)、《建筑与城市》(1970)、《二十一世纪的日本》(1971)等。

19世纪初至20世纪中日建筑设计发展历程对照李金旭一、引言日本和中国都位于东亚,彼此有着密切的文化渊源,在建筑、语言和气候方面也有一些相似之处。

古代日本文化隶属中国文化圈,其中建筑、造园等深受中国的影响。

明治维新以后,日本脱离以前所属的中国文化圈,投身于西方文化圈,从此走上具有日本民族特色的建筑设计现代化道路。

日本现代建筑设计在发展过程中一边对西方文化吸收、创造,一边继承本国的传统文化,取得一系列惊人成就。

自20世纪末便有学者开始对日本现代建筑设计的发展演变进行研究。

研究日本如何处理传统与现代这对矛盾,能够为中国建筑设计走向现代化发展提供一定的参考。

二、日本传统建筑与西方现代建筑设计的融合发展(一)砖石建筑兴起时期。

1868年日本政治改革,这场改革使日本成为亚洲第一个走上工业化道路的国家,是日本近代史上的一个重要转折点。

日本在科学技术、社会文化、基础建设、政治军事各方面迅速西化,这些想法很快就传播到了建筑领域。

日本这一时期建筑设计的本质是模仿西方建筑,“拟洋风”建筑盛行,日本长野县开智学校(1876年,立石清重)是代表之作。

此时期的拟洋风建筑具有鲜明的外部形式特征:和式屋顶与西式建筑主体相结合。

拟洋风建筑在立面形式上注重构图,强调形式感。

同时期中国自开埠以来,传统建筑文化也与西方文化发生碰撞,同样经历“中体西用”的思想变迁,但从历史时间轴来看,中国稍显滞后。

由此推断,在面对西方文化冲击时,日本自省意识强,敢于承认自己的不足,接受、吸收西方文化较为迅速。

而中国对于新技术、新文化抱有顽固的鄙夷态度,思想保守和向后看,旧传统文化的地位难以动摇等一系列问题,使得中国建筑发展较慢。

其次在建筑领域,日本对西方古典文化的研究较为扎实和完备,为进一步探索奠定了良好的基础。

(二)日本传统木构建筑的自我进化阶段。

在20世纪初期,探索传统样式相继出现三种倾向:近代和风、进化主义、亚洲主义。

在这一时期是新的“民族形式”,明治神宫宝殿(1915年)是该时期典型的代表。

追求國家自明性的建築師-丹下健三曾光宗中原大學建築系建築師伴隨國家成長的「建築師」日本的建築地圖日本的建築學派(schools)‧Antonin Raymond(1888)、坂倉準三(1901)、前川國男(1905)、卲村順三(1908)、丹下健三(1913)、卲武泰水(1916)、卲阪隆正(1917)、清家清(1918)、蘆原義信(1918)、籐原一男(1925)、內田祥哉(1925)、近江榮(1925)、菊竹青訓(1928)、楨文彥(1928)、磯崎新(1931)等,以個人為中心的學派。

‧竹中、鹿島等,以大型建設公司為主的學派。

‧哈佛大學、耶魯大學、賓州大學、康乃爾大學等,以留學國外大學之建築師為主的學派。

‧學派外的學派(out of schools)。

丹下健三的豋場與「轉向」1931 東京帝室博物館設計競圖日本現代建築的挫折在日本現代建築史中的15年戰爭期間(1930-1945;從918事變開始到第二次世界大戰戰敗為止),是對抗法西斯的一段抗爭歷史;主要具代表性的例子,為有「賊軍之將」稱呼的前川國男參加競圖(1931 東京帝室博物館設計競圖)的個例。

「勝てば官軍、負ければ賊軍」‧在當時的競圖中大多規定了頇表現「日本趣味」或「東洋趣味」之設計條件,前川國男卻持續地提出現代建築的理念,但也持續地落選;這段歷程可說是最燦爛的抗爭故事。

‧相對地,前川國男的學生-丹下健三,「越級」其老師,相繼獲得兩項重要競圖的首獎。

‧此類作品獲得首獎,普遍有著「日本現代建築的挫折」或「屈服於法西斯」之評價,而這類視「日本的特質」等於「國家的特質」,並使用象徵此特質的斜屋頂之建築設計意念,更可謂是日本現代建築師「轉向」的最好例證。

大東亞共榮圈計畫(1932-1945)「大東亞建設紀念營造計畫」競圖‧1930年代,隨著戰爭的開展,建築界中討論「日本的」設計之議題逐漸多樣,如日本於中國東北成立「滿州國」時,建築師會討論並設計「滿州的建築」,進而侵略的範圍逐漸擴大至亞洲,而有「大東亞共榮圈」的稱法時,建築界就討論著「大東亞的表現」。

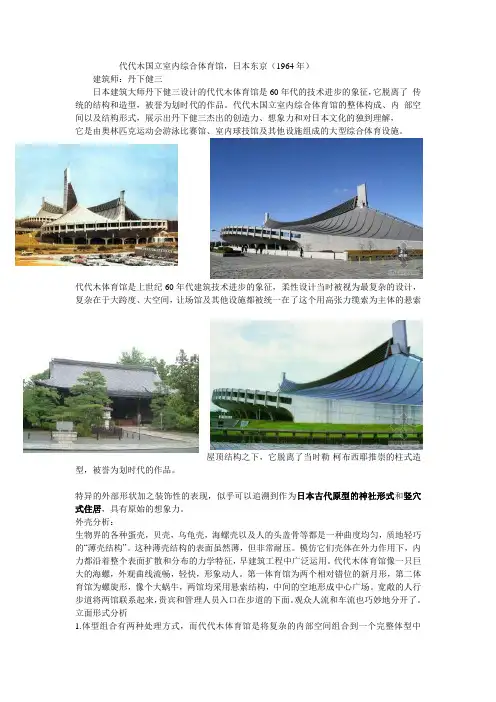

代代木国立室内综合体育馆,日本东京(1964年)建筑师:丹下健三日本建筑大师丹下健三设计的代代木体育馆是60年代的技术进步的象征,它脱离了传统的结构和造型,被誉为划时代的作品。

代代木国立室内综合体育馆的整体构成、内部空间以及结构形式,展示出丹下健三杰出的创造力、想象力和对日本文化的独到理解,它是由奥林匹克运动会游泳比赛馆、室内球技馆及其他设施组成的大型综合体育设施。

代代木体育馆是上世纪60年代建筑技术进步的象征,柔性设计当时被视为最复杂的设计,复杂在于大跨度、大空间,让场馆及其他设施都被统一在了这个用高张力缆索为主体的悬索屋顶结构之下,它脱离了当时勒·柯布西耶推崇的柱式造型,被誉为划时代的作品。

特异的外部形状加之装饰性的表现,似乎可以追溯到作为日本古代原型的神社形式和竖穴式住居,具有原始的想象力。

外壳分析:生物界的各种蛋壳,贝壳,乌龟壳,海螺壳以及人的头盖骨等都是一种曲度均匀,质地轻巧的“薄壳结构”。

这种薄壳结构的表面虽然薄,但非常耐压。

模仿它们壳体在外力作用下,内力都沿着整个表面扩散和分布的力学特征,早建筑工程中广泛运用。

代代木体育馆像一只巨大的海螺,外观曲线流畅,轻快,形象动人。

第一体育馆为两个相对错位的新月形,第二体育馆为螺旋形,像个大蜗牛,两馆均采用悬索结构,中间的空地形成中心广场。

宽敞的人行步道将两馆联系起来,贵宾和管理人员入口在步道的下面。

观众人流和车流也巧妙地分开了。

立面形式分析1.体型组合有两种处理方式,而代代木体育馆是将复杂的内部空间组合到一个完整体型中去。

这类建筑的特点是明显的主从关系和组合关系,造型统一,简洁,轮廓分明,给人以明显和强烈的印象。

2.相似体型的重复的第一体育馆的立面与平面悬挂在两个塔柱上的两条中央悬索及分列两侧的两片鞍形索网是屋盖结构的主要组成部分。

高耸的塔柱、下垂的主悬索和流畅的两片鞍形曲面组成了雄伟别致的建筑物。

在承受拉力最大的两大斜坡的交界处,他把两个承重钢索分开,以便减轻钢索的负荷,减少钢架的拉力,而室内,却没有一根支撑物。

丹下健三的建筑思想与代表作品浅析摘要:丹下健三是日本现代建筑代表人物。

他注重对建筑形式的探索,认真研究日本传统文化,创造了结合日本文化的现代建筑风格,并通过自身的成就和影响力,使日本现代建筑在世界建筑领域有一席之地。

本文通过解析其建筑思想与代表作品,了解其创作的思想过程,以期对中国建筑的发展有指导意义。

关键词:建筑思想;现代主义建筑;日本传统建筑语言;新建筑形式丹下健三是世界知名的现代建筑代表人物,他是20世纪10位“世界上最有影响的建筑师”之一,他注重对现代建筑形式的探索,创造了结合日本文化的现代建筑。

一、解析丹下健三的建筑思想丹下健三在四十多年的建筑活动中坚持走现代建筑的道路,并带领后辈建筑师成长。

矶崎新认为丹下健三“其建筑思想的深层,隐藏着一条面向某种超越性的存在的轴线。

我以为,那恰恰就是对民族国家的意识。

”建筑界一般按建筑的来源和性质划分其创作思想过程,可以从以下四个方面加以解析。

1.“功能典型化”时期——现代建筑风格和日本传统建筑风格调和二战后是丹下健三的创作活动最活跃的时期。

他借传统建筑的力量打破了现代建筑的形式化的局限,又借现代建筑技术和思想理论超越了传统建筑观念与形式的局限,并提出了“功能典型化”的设计方法,创造性地完成了日本建筑语言的现代化重建。

二战前,丹下和许多其他同时代的建筑师一样,深受现代主义思想的影响。

二战后的几年,建筑的发展也进入了一个新时期。

丹下健三在其著作的《桂——日本建筑中的传统和创造》一书中仔细研究桂离宫体现的传统文化内涵以及现代建筑风格,并找到结合点,在日本建筑师中,他是第一人。

丹下健三对日本传统文化和建筑风格的研究不仅体现在理论方面,还体现在建筑实践作品中。

他的众多的学生受其影响,如矶崎新、黑川纪章、桢文彦、大谷幸夫、神谷宏治等。

他们对传统建筑文化和现代建筑文化相结合方面有很深的研究,运用不同的建筑语言来表达对待日本传统文化的态度。

2.“都市轴”理论——厚重的表现1960年的东京规划,丹下健三提出了“都市轴”理论。

高等建筑教育 2010年第19卷第6期J OURNAL OF ARCH I T ECTURAL EDUCATI ON I N I N S T I T UT I O N S OF H I G HER LEAR N I N G V ol 19No .62010收稿日期:2010-10-12作者简介:薛菊(1972-),女,三峡大学土木与建筑学院副教授,主要从事建筑学研究,(E -m ail)zcx j u @126.co m 。

丹下健三建筑思想与作品解析薛 菊(三峡大学土木与建筑学院,湖北宜昌 443002)摘要:丹下健三是世界知名的日本现代派建筑代表人物,注重对建筑形式的探索,创造了结合日本文化的现代建筑,并通过自身的成就和影响力,使日本现代建筑风格在世界建筑上有一席之地。

通过解析其建筑思想与作品,了解其创作的思想过程,对中国建筑的发展有一定的指导意义。

关键词:建筑解析;丹下健三;教学;建筑思想中图分类号:TU -8 文献标志码:A 文章编号:1005 2909(2010)06 0009 04丹下健三是世界知名的日本现代派建筑代表人物,曾有评论家认为他是20世纪10位 最有影响的建筑师 之一,对于日本来说,他是最初的、也是最后的建筑大师。

丹下健三一直注重对建筑形式的探索,创造了结合日本文化的现代建筑。

尽管有众多建筑师为日本而设计,并渴望成为国家的代表,但就丹下健三所创立的建筑手法,其达成的水准和对社会的影响而言,无出其右者。

一、解析丹下健三的建筑思想解析建筑,就要先了解建筑的创作者以及他的建筑思想。

丹下健三在四十多年的建筑活动中,始终坚持走现代建筑的道路。

丹下健三获得的结合日本文化的现代建筑的成就对日本建筑界产生了巨大的影响,带动了后辈建筑师的成长。

就像矶崎新在 不懈地描绘国家的肖像 悼念建筑大师丹下健三 一文中所描述的那样,他认为丹下健三建筑思想中 彻头彻尾始终意识到国家的存在 。

他还说到: 其建筑思想的深层,隐藏着一条面向某种超越性的存在的 轴线 。

丹下健三是日本现代建筑的最重要奠基人之一,他确定的把现代建筑的基本因素和部分日本传统建筑结合的方式,影响了整整两代日本建筑家,使日本的建筑真正具有自己的独特形象,从而能够在国际建筑中占有一席之地。

对于丹下健三的思想的行程应从日本二战后对其论述。

二战前丹下健三先在东京大学学习建筑,对建筑有了专业的培训。

1938-1941年再前川国男的建筑所从事建筑设计,在这里他对现代建筑有了更加深刻地认识。

原因就是前川国男曾跟随柯布西耶学习建筑的,他将柯布西耶的思想深深地扎根于丹下健三的思想中,因此丹下健三在以后的建筑设计中大量融入了柯布西耶的现代建筑思想。

在二战期间,丹下健三没有多少建筑可以设计,因此他集中精力对城市规划和建筑的关系进行研究。

通过这些研究,他已经把建筑的问题从包豪斯式的简单考虑无力功能的水平上升到心里功能的水平。

世纪上那时对于日本现代建筑本不是新事物。

神社和桂离宫的建筑传统本身就是“现代的”:它们使用表面无修饰的自然状态的材料。

它们强调交接节点,结构和几何关系:甚至桂离宫是完全处理成黑白相间的微妙不对称形式,完整健全的“国际式风格”在日本已有四百年的历史之久,所以丹下健三的建筑设计对日本现代建筑的过去和未来的的承接与发展。

随着五十年代经济的好转,日本建筑师就得了仅有美国能相匹敌的大规模建设良机。

大量的建筑在二战中被毁灭。

现在成千上万栋房屋等待着兴建,旧城市等着改造。

根据当时的状况,1941年丹下健三提出了引人注意的“国民住宅”方案。

1942年他设计的大东亚建设纪念碑方案,得到了日本建筑界的好评。

随后美国扶植日本的各方面的发展。

因此日本的现代建筑发展非常迅速。

日本战后到70年代的建筑发展可以大约分为三个发展阶段时期,即:一、恢复时期:1945年—1950年二、成长时期:1950年—1960年恢复时期和成长时期,日本受到西方国际主义风格的非常影响,因此柯布西耶的粗野主义风格形式出现了丹下健三等的追随者。

绿色环保建材DOI:10.16767/ki.10-1213/tu.2020.03.060结构主义思潮下的代代木体育馆徐雅婧1张保安21.中国建筑标准设计研究院;2.华润置地(北京)有限公司摘要:本文通过对结构主义的阐述与分析,总结结构主义 思想在建筑中的运用和体现。

并从结构主义多个特点出发对某 国建筑师丹下健三的建筑作品代代木体育馆进行分析,从而更 深层次的理解结构主义建筑特征以及如何将其设计方法运用与 设计中。

关键词:结构主义;丹下健三;结构;形式;功能1 引言^构主义建筑思潮兴起于20世纪50年代,是在批判和挑战 功能主义的过程中产生。

结构主义起源于于索绪尔的结构主义 语言学,涵盖了多个知识领域。

结构主义建筑以结构主义语言 学为出发点,从事物的内在联系来进行创造。

旨在从表层结构 出发挖掘其背后深层次的结构。

结构主义建筑主张从整体出发 在整体性中表现人文、历史、自然、逻辑等多方面的要素,从而营 造一种建筑和精神合二为一的空间。

2结构主义概念原则、特点及意义2.1结构主义特性结构主义的内核是结构.由各种结构转换形成的一种体系。

它主要包括以下三个特性:(1)整体性,即体系中各部分相互依 存,按照某种规律组成一个整体;(2)转换性,即结构各部分的关 系不是墨守成规一成不变的,各部分的联系与对立不断革新;(3)自身调整性,即结构的守恒性,一个结构中各部分的转换很 难超越结构的边界,产生的各组成部分都是保有该结构规律的。

2.2结构主义建筑特征(1)数量美学(2)群化思维-个体与整体的融合(3)整体性的 人性关怀。

2.3结构主义理论结构主义理论对于建筑创作的影响,主要有以下两个方面:(1)结构主义冲击功能主义在建筑设计中的绝对主导地位,以社 会、文化为研究对象,从内部结构以及外在形式美等方面进行创 新,代表建筑设计师有路易斯•康、赫曼•赫兹伯格、以及丹下健 三等;(2)运用计算机模拟形态学结合功能主义,为建筑设计提 供精准科学的模型数据,打破传统思维、不断创新,为建筑师提 供严密的逻辑思维和科学的创作方法。

浅议丹下健三的设计作品作者:马胜敏来源:《文艺生活·文海艺苑》2015年第03期摘 ; 要:丹下健三是后现代主义建筑设计的杰出代表。

他的作品既现代化,又有浓厚的日本味道;既不是照搬日本传统形式,又不是照搬英美的现代建筑模式。

其最具代表的作品是1964年为东京奥运会设计的代代木体育馆。

关键词:丹下健三;后现代主义;代代木体育馆;现代化兼传统化中图分类号:TU-86 ; ; ; ;文献标识码:A ; ; ; ;文章编号:1005-5312(2015)09-0202-01一、后现代主义建筑设计20世纪60年代以来,在美国和西欧出现的反对或修正现代建筑的思潮。

二战结束后,现代主义建筑成为世界许多地区占主导地位的建筑潮流。

但在现代主义建筑阵营内部很快就出现了分歧,一些人对现代主义的建筑观点和风格提出怀疑和批评。

对什么是后现代主义,什么是后现代主义建筑的主要特征,人们并无一致的理解。

美国建筑师斯特恩提出后现代主义建筑有三个特征:采用装饰;具有象征性或隐喻性;与现有环境融合。

此外,经过70年代的能源危机,许多人认为现代主义建筑并不比传统建筑经济实惠,需要改变对传统建筑的态度。

也有人认为现代主义反映产业革命和工业化时期的要求,而一些发达国家已经越过那个时期,因而现代主义不再适合新的情况了。

持上述观点的人寄希望于后现代主义。

二、丹下健三成功实例代代木体育馆分析1964年建成的东京代代木国立室内综合体育馆是为第18届奥运会修建的。

体育馆总用地面积9.1公顷,南北有近6米的高差。

第一体育馆为两个相对错位的新月形,第二体育馆为螺旋形,像个大蜗牛,两馆均采用悬索结构,中间的空地形成中心广场。

宽敞的人行步道将两馆联系起来,贵宾和管理人员入口在步道的下面。

观众人流和车流也巧妙地分开了。

由于新颖的外部、内部空间手法和功能与结构的巧妙结合,这个作品得到了日本和各国建筑界很高的评价。

有人甚至认为这幢建筑是日本现代建筑达到国际水准的标志。

普利兹克奖(1979-2013)一、1979年菲利普·约翰逊Philip Johnson 美国(1)代表作品:1949 美国康涅狄格州纽卡纳安玻璃住宅Glass House New Canaan1980 加利福尼亚州加登格罗夫水晶大教堂Crystal Cathedral Garden Grove1984 美国电报电话公司大楼AT&T Building New York★加利福尼亚州加登格罗夫水晶大教堂:①10,000多盏银色玻璃窗用硅酮胶水粘在建筑上,使建筑物承受8.0级地震及每小时100英里的强风。

②两座90尺高的电动大门在讲坛后打开,以使晨光与和暖的微风来烘托朝拜圣礼。

③祭坛和道坛由花岗岩制成,17尺高的十字架被设计成18开书页宽镶金的老式结构。

(2)设计概念:①注重自然和人造光线之间的搭配以及水对所处位置的重大作用以及光线等方面的作用。

②用雕刻结等方式创造更大的空间。

③他对排列的建筑空间相当感兴趣,并将它当作一种思路来进行思考,将之付诸实际中以领会、理解。

二、1980年路易斯·巴拉甘Luis Barragán 墨西哥(1)代表作品:1948 巴拉干住宅Casa Luis Barragan1955 安东尼奥·格雷夫兹住宅Antonio Galves1968 圣·克里斯特博马厩与别墅San Cristobal★巴拉干住宅:①对墨西哥民居传统的延续。

②生活区门厅是一条黑色熔岩石铺成的长廊,这种过渡空间与传统一致。

③休息厅内有一堵粉红色墙,反射出柔和的粉红色光线。

④起居室有块落地玻璃窗面向庭院,窗子只有两条极细的分隔。

⑤建筑中有许多矮墙隔断,形成良好的光影变换的效果。

(2)设计概念:①色彩浓烈鲜艳的墙体的运用。

②将自然中的阳光与空气带进人的视线与生活当中,并且与色彩浓烈的墙体交错在一起,使两者的混合产生奇异的效果。

③对水运用的灵感来自于那些被摩尔人作为镜子、可视的标签或者音乐元素的喷泉中。

丹下健三的作品与设计方法分析摘要:作为世界著名的现代派建筑设计师,丹下健三结合日本文化,并且通过自身的努力,对建筑形式不断地探索,使日本现代建筑风格在世界建筑上有一席之地。

对其作品的的赏析,从中探索丹下健三独特的设计方法。

关键字:作品赏析;设计方法;都市轴日本设计界一直追求着独到的东方呢风情,日式的设计总是希望能够体现一种以柔克刚和朴素内敛的风格理念,虽然现代建筑的变革同样冲击着日本和建筑界,改变着日本城市的风貌,不过就核心的本原而言,日本建筑界一直不曾放弃他们的传统。

“我们所面临的困难课题就是如何使现代建筑在日本的现实当中生根。

”将日本文化与建筑的结合也是丹下健三一直所期望和追求的。

一、作品赏析:(1)代代木体育馆1964年在东京召开的第18届奥运会而建的,由于功能和结构的巧妙结合新颖的外部,内部空间处理使这个作品得到日本和各国建筑界很好的评价。

它是丹下健三结构表现主义时期的顶峰之作,具有原始的想像力,达到了材料、功能、结构、比例,乃至历史观的高度统一,被称为20世纪世界最美的建筑之一这栋建筑的出现可以说是日本现代建筑达到国际水准的标志。

总用地面积为9.1公顷,南北有近6米的高差。

建筑群由第一体育馆,第二体育馆和附属部分组成,总建筑面积为34204平方米。

第一体育馆为两个相对错位的新月形,第二体育馆为螺旋形两馆南北呼应形成中心广场,其主轴线与用地北面得明治神宫的轴线一致,主要入口位于西北的原宿和南面的涩谷。

用地内设置东西向宽敞的人行步道将两馆连系成一个统一的整体,并巧妙地将观众人流,车流明确地分开来,贵宾和管理人员的入口在步行道下面。

室外停车场可停车250台。

仿生建筑——海螺、贝壳、海浪漩涡…这是一个由瞬间的海浪漩涡引发的灵感设计,其类似海螺的独特造型给人很强的视觉冲击。

整个设计线条没有直角直线,流畅的线条让人想起的是浮世绘中的海浪神秘。

采用的悬索结构来源于蜘蛛网的灵感:用数根自然下垂的钢索牵引主体结构的各个部位,从而托起了总面积20000多㎡的建筑。

代代木体育馆是当代仿生建筑的杰出代表,这一个由瞬间的海浪漩涡而引发灵感的设计,其类似海螺的独特造型给人很强的视觉冲击。

由两座馆组成,大的椭圆形为游泳馆,小的圆形为篮球馆。

两座馆都用悬链形的钢屋面悬挂在混凝土梁构成的角上,状似蜗牛。

这座建筑就采用了悬索结构这一来源於蜘蛛网的灵感,用数根自然下垂的钢索牵引主体结构的各个部位,从而托起了这座总面积达两万多平米的超大型建筑,成为建筑艺术的经典作品。

(2)广岛和平纪念公园和和平纪念设施广岛和平纪念公园和原子弹爆炸纪念馆是丹下健三在二战后的第一件作品。

该作品是日本对被原子弹破坏的广岛市重新规划和建设举行的设计竞赛的获奖方案, 从得以被批准建设, 意在建设和平设施来纪念原子弹爆炸遇难者, 并倡导和平。

在这个作品中, 丹下健三运用了城市的核和轴线的概念, 以及空间构成手法。

纪念公园有很明显的中轴线贯穿南北, 在主轴线上布置有原子弹爆炸陈列馆(包括两侧的国际会议中心和资料馆东馆)、埴轮形原爆遇难者慰灵碑和和平火炬、原子弹爆炸遗迹。

纪念公园地址位于本川、元安川与和平大道共同围合成的三角形绿地上。

纪念公园是在原子弹爆炸中心, 以广岛的城市尺度为意识进行规划设计的。

城市在此基础上展开了其清晰的轴线和脉络。

纪念公园的入口设置在中轴线南端的和平大道上。

原子弹爆炸陈列馆为二层, 采用的是钢筋混凝土结构, 底层架空, 参观者在这里就可以看见慰灵碑和爆炸遗迹。

该建筑简洁明快, 体现了现代建筑对丹下健三的影响, 但建筑巨大的尺度则明显地表明了他继承了日本传统建筑伊始神宫和其他古典建筑的尺度, 它超大的尺度是适合前面宽敞的广场。

现代建筑和传统建筑在这里被很好地结合起来。

(3)新形式的传统语义的典范——香川县厅舍丹下健三设计的香川县厅舍是他第一阶段的作品。

他着力于现代建筑和传统建筑的结合, 创造适合日本的新建筑形式。

香川县厅舍品就是他新形式的传统语义的典范, 也是战后日本追求地方性的代表作品。

南立面在这个作品中,丹下把木构建筑所具有的美通过钢筋混凝土的造形而提高到极限。

是通过混凝土表现由绳文传统向弥生传统的过渡。

造型上很类似于日本的五重塔。

丹下事后如此论传统:“传统自身并不能成为创造文化的动力。

在传统中常常包蕴着形式化和固有化的倾向。

为了把传统引向创造,就必须否定传统,在这里参加进阻止其形式化的新动力。

传统必须破坏,当然这不是否定把古典的东西加以保存,但仅仅是破坏传统还不能形成文化,把这种破坏的动力加以控制的因素任然是传统在那里起作用。

这种传统和破坏的辨正统一就可以称为创造的结构,也可以称为传统的正确继承”。

二、设计方法分析:(1)功能典型化——现代和传统调和的时期在二战结束后, 丹下健三的创作活动也进入了最活跃的时期。

他认识到日本建筑的重要, 认真地研究日本传统文化, 对日本传统建筑给予了极大的热情和关注。

他借传统之力超越了现代主义的形式化、决定论的局限, 又借现代建筑技术和思想理论超越了传统建筑观念与形式的局限, 创造性地完成了日本建筑语言的现代重建。

丹下健三设计了许多日本复兴时期的公共建筑。

他在继承日本传统建筑风格的基础上, 探索把现代建筑和传统建筑相结合的道路。

为此, 他又提出了“功能典型化“的设计方法, 给传统建筑赋予了一种现代主义建筑的理性主义的形式。

除了对古典园林研究以外, 丹下健三还对其他的日本传统建筑类型进行了研究。

他把研究的成果运用到自己的建筑作品中, 把现代建筑和传统建筑结合起来, 创造适合日本的建筑形式。

有人评价这个时期是他把现代建筑风格和传统建筑风格进行调和的时期。

他对日本传统文化是热爱的, 也从日本传统文化中受益匪浅。

他对日本传统文化和建筑风格的研究不仅体现在理论专著方面, 还体现在建筑作品中。

他曾设计过古典园林, 也修缮过年代久远的古典园林, 而设计和建造的现代风格建筑则更多。

他对日本传统建筑的热爱和专注影响到了他众多的学生, 像矶崎新、黑川纪章、木真文彦、大谷幸夫、神谷宏治、木岛安史等。

这些建筑师都对传统文化和现代文化相结合方面有研究, 开创了各自独具个性的现代建筑风格。

其中最出色的是矶崎新和黑川纪章这两位在世界建筑坛上享有一定声誉的建筑师,他们深受老师的影响, 运用各自不同的建筑语言来表达和体现出相同的、积极的对待日本传统文化的态度。

因此, 这些建筑师创造出了有着相同灵魂的不同特征的建筑形式。

应该说, 之所以有在世界占有一席之地的日本建筑风格, 和这些建筑师对待传统文化和现代文化的态度是密不可分的。

(2)科技与人性完美结合——新空间的创造丹下健三认为要处理好传统和创新之间的关系, 它们应该相互作用。

他没有停止过思考新技术条件下的建筑和城市规划问题。

他认为新技术的进步, 让建筑从抗震墙的束缚中解脱出来, 创造适合资讯化时代办公和其他使用功能对大空间和灵活空间的需求。

他主张借助科学技术创造出适合人类述说心理需求的心理环境, 创造出充满人情味的空间, 实现科技和人性的完美结合。

丹下健三曾这样表述过: 建筑的形态、空间及外观不仅要符合必要的逻辑性, 而且更重要的是建筑蕴涵直指人心的力量。

也可以理解为, 建筑的灵魂不可忽视。

他认为在这一时代建筑师的创造方面体现在将科技与人性完美结合, 传统的设计语言应该担任重要的作用, 而非流于形式。

(3)“都市轴”理论——厚重的表现在1960年的东京规划中, 丹下健三提出了“都市轴”理论。

他从都市的角度展开研究, 探索信息化社会的城市建设和建筑设计, 对于城市规划和大型建筑设计提出许多富有创意的想法。

正如其所著《城市设计》里说的: “为了城市环境的人性化, 城市设计就变得十分需要。

建筑进一步向城市扩张或城市的空间概念进一步丰富, 同时创造出新的人类空间秩序就是城市设计。

”其实, 他的城市设计思想基础应该来自于1968年由日本内阁总理主持的主题为“二十一世纪的日本”的研究成果——“日本列岛的未来”的报告。

这份报告是由他作为负责人来完成。

丹下健三通过对古典建筑秩序的研究, 发现城市中建筑群的布置所体现出来的秩序正是城市需要的, 比单栋的建筑更重要。

他提出的“城市的核”表明了城市轴线的意义, 也说明了城市规划和建设的内容和任务。

他还具体指出了“城市的核”的内容:广场, 有福利设施和文化中心等利于人们活动交流的一个开放式的、空间流动的场所。

从他的表述中可以看出“城市的核”在人们生活中的重要性。

现代主义理论关于城市规划思想的局限和片面被丹下健三给予了补充和修正, 并从功能主义转向一种表现建筑和城市内在的、由一定规律联系的结构上。

他借用力学的结构概念来阐述单体建筑、建筑群和城市空间相互之间的关系以及有关秩序的问题。

(3)新陈代谢派新陈代谢理论是借助于生物学上的概念。

新陈代谢派建筑师认为建筑和城市都是有机体, 它们如同生物般有着自己特殊的“代谢”和“循环”。

他们认为一切事物经过内部的斗争必将导致新事物代替旧事物, 强调事物生长、变化与衰亡的规律; 体现在建筑和城市方面就是采用新技术来解决问题, 就是主张把建筑和城市看成像生物新陈代谢那样是一个动态的过程, 反对过去那种把建筑和城市看成固定地、自然地进化的观点。

这种思想似乎和阿尔瓦·阿尔托提出的“生长的住宅”的概念有异曲同工之处。

他主张建筑应该给以后的建造留有余地, 适应建筑的不断发展。

这种思想也扩展到城市规划和建设方面。

日本的新陈代谢派在丹下健三的影响下, 在20世纪60年代左右建立了一个以新陈代谢思想为核心内容的建筑创作组织。

他自己也在不断探索该思想在建筑和城市中的实践, 其中最著名的例子就是山梨县文化会馆。

三、总结丹下健三提出了“城市轴”、“锁状交通系统”、“能够交流的立体建筑”等等新概念,给城市规划、建筑设计带来新的活力,引起国际同行的广泛重视。

他的设计方法也是紧密结合他的设计理念的,一个统筹的理念衍生一系列的设计方法。

丹下健三杰出的创造力、想象力和对日本文化的独到理解在其作品里体现的淋漓尽致。

参考文献:[1]、罗汉军《解构主义与东西方文化》[2]、马国馨《丹下健三[M]》北京: 中国建筑工业出版社,1989[3]、日本建筑大师: 丹下健三[4]、马国馨《传统和创造》1996。