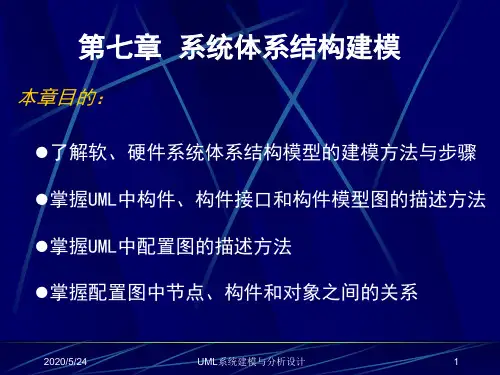

6 系统体系结构建模

- 格式:ppt

- 大小:1.71 MB

- 文档页数:27

复杂大系统的体系结构建模

复杂大系统的体系结构建模是一项重要的技术,旨在帮助设计、开发和维护大规模系统。

这种建模技术涵盖了多个方面,包括需求分析、设计、实现、测试和维护。

首先,需求分析是建模的第一步。

它涉及到对系统的功能、性能和可靠性等方面进行分析,以确定系统所需的功能和性能指标。

然后,设计阶段需要将需求分析结果转化为可实现的方案。

这个阶段需要考虑到系统的结构和组件之间的交互,以及对各种技术和工具的选择。

接下来,实现阶段需要将设计方案转化为可执行的代码。

这个阶段需要考虑到软件架构和编码规范等技术细节。

测试阶段是确定系统是否符合要求的重要环节。

测试需要涵盖系统的各个方面,包括功能、性能、安全性和可靠性等。

最后,维护阶段需要对系统进行修复和更新,以确保其持续运行。

这种建模技术需要整合多个方面的知识,包括计算机科学、工程学和设计等。

对于复杂大系统来说,建模技术是一个不可或缺的工具,可以确保系统的高效运行和持续发展。

- 1 -。

软件工程6 软件体系结构在当今数字化的时代,软件已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。

从智能手机上的各种应用程序,到企业内部复杂的业务系统,软件的质量和性能直接影响着用户的体验和业务的效率。

而软件体系结构作为软件工程中的一个重要领域,对于软件的成功开发和维护起着至关重要的作用。

那么,什么是软件体系结构呢?简单来说,软件体系结构就是软件系统的高层结构和组织方式。

它描述了软件系统中的组件、组件之间的关系以及它们如何协同工作来实现系统的功能。

就好比盖房子,软件体系结构就是房子的设计蓝图,决定了房子的布局、结构和各个部分的连接方式。

一个好的软件体系结构具有许多重要的特性。

首先,它应该具有可扩展性。

随着业务的发展和用户需求的变化,软件系统需要能够方便地进行功能的增加和修改。

如果体系结构设计得不合理,可能会导致在添加新功能时牵一发而动全身,需要对整个系统进行大规模的重构,这不仅费时费力,还可能引入新的错误。

其次,软件体系结构应该具有高可靠性和容错性。

软件系统在运行过程中难免会遇到各种故障和错误,一个良好的体系结构能够确保系统在出现部分故障时仍能继续运行,或者能够快速地从错误中恢复,从而保证系统的稳定性和可用性。

再者,性能也是软件体系结构需要考虑的重要因素。

这包括系统的响应时间、吞吐量、资源利用率等方面。

通过合理的体系结构设计,可以优化系统的性能,提高系统的运行效率,满足用户对于系统速度和效率的要求。

软件体系结构的设计过程并不是一蹴而就的,它需要综合考虑多种因素。

首先,要对系统的需求进行深入的分析和理解。

这包括了解系统的功能需求、性能需求、安全需求等。

只有清楚地知道系统需要做什么,才能设计出合适的体系结构。

在需求分析的基础上,选择合适的体系结构风格也是非常关键的一步。

常见的体系结构风格有分层架构、客户端服务器架构、微服务架构等。

每种风格都有其特点和适用场景,例如分层架构将系统分为不同的层次,每层完成特定的功能,具有结构清晰、易于维护的优点;客户端服务器架构则适用于分布式环境下的系统,能够有效地实现资源共享和负载均衡;微服务架构则将系统拆分成多个独立的服务,每个服务可以独立开发、部署和扩展,提高了系统的灵活性和可扩展性。

系统建模方法讲解系统建模方法是指通过对系统进行建模和分析,来深入理解和描述系统的方法和技巧。

系统建模是软件工程中的重要环节,可以帮助软件开发人员更好地理解和掌握系统的功能和结构,从而有助于系统设计和开发的成功实施。

本文将主要介绍几种常用的系统建模方法,包括数据流图(DFD)法、实体关系图(ERD)法、用例图(Use Case Diagram)法和状态图(Statechart Diagram)法。

数据流图(DFD)法是一种以数据流为核心的建模方法,它用图形的形式来描述系统中的数据流和处理过程。

在数据流图中,数据流代表系统中传输的数据,过程表示处理数据的操作,数据存储表示数据的存储位置,而外部实体则表示与系统进行交互的外部组织或个体。

数据流图可以帮助人们更好地理解和描述系统的数据流动和处理过程,从而帮助系统开发人员更好地设计和实现系统。

用例图(Use Case Diagram)法是一种以用例为核心的建模方法,它用图形的形式来描述系统的功能需求和行为。

在用例图中,用例表示系统的功能需求或用户需求,演员表示系统的用户或外部实体,用例之间的关系表示用例之间的依赖关系。

用例图可以帮助人们更好地理解和描述系统的功能需求和行为,从而帮助系统开发人员更好地设计和实现系统。

状态图(Statechart Diagram)法是一种以状态为核心的建模方法,它用图形的形式来描述系统中对象的状态和状态之间的转换。

在状态图中,状态表示对象在不同时刻的状态,状态之间的转换表示对象在不同状态之间的转换条件和动作。

状态图可以帮助人们更好地理解和描述系统中对象的状态和状态之间的转换,从而帮助系统开发人员更好地设计和实现系统。

在实际的系统建模过程中,可以根据具体的需求和情况选择适合的建模方法,并灵活运用不同的建模方法进行系统建模。

同时,建模方法的选择和应用需要结合实际的系统开发和实施,充分考虑系统的复杂性、可行性和可维护性等因素,以确保系统建模的准确性和有效性。

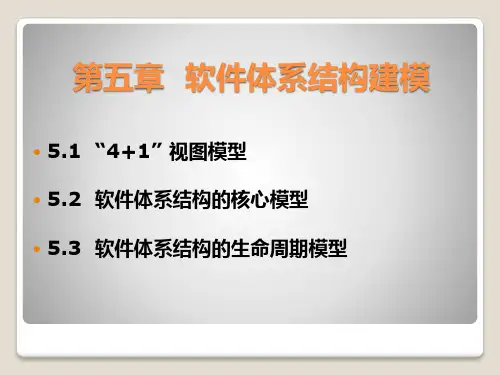

软件体系结构建模的种类

软件体系结构建模的种类包括以下几种:

1. 静态建模:通过建立模块、组件、类和接口的关系图来描述系统的静态结构,可以使用UML类图或模块图进行建模。

2. 动态建模:通过建立状态转换图、活动图或时序图来描述系统的行为和交互过程,可以描述系统的运行时行为,演示系统在不同情况下的工作流程,以及对象之间的交互等。

3. 逻辑建模:用于描述系统的逻辑结构和功能模块之间的关系,以及数据流、控制流和数据存储等的交互关系,可以使用数据流图、控制流图或业务过程图进行建模。

4. 物理建模:用于描述系统的物理结构,包括硬件设备、网络连接和部署方式等,可以使用物理架构图或部署图进行建模。

5. 构件建模:用于描述系统的构件、模块或服务之间的关系和依赖,以及它们的接口和交互方式,可以使用构件图或组件图进行建模。

6. 性能建模:用于描述系统的性能需求和约束,包括响应时间、吞吐量和资源利用等,可以使用性能模型或性能图进行建模。

7. 安全建模:用于描述系统的安全需求和安全策略,包括访问控制、身份认证和数据保护等,可以使用安全模型或安全图进行建模。

这些建模方法可以根据具体需求和项目特点选择和组合使用。

第一章系统建模与分析设计技术的演变一选择题1 封装是指把对象的(A)结合在一路,组成一个独立的对象。

A 属性和操作B 信息流C 信息和事件D 数据的集合2 封装是一种(C)技术,目的是使对象的生产者和利用者分离,使对象的概念和实现分开。

A 工程化B 系统保护C 信息隐蔽D 生产对象3 面向对象方式中的(D)机制使子类能够自动地拥有(复制)父类全数属性和操作A 约束B 对象映射C 信息隐蔽D 继承4 使得在多个类中能够概念同一个操作或属性名,冰镇每一个类中有不同的实现的一种方式是(B)A 继承B 多态性C 约束D 接口二填空题6.软件生存周期由(软件概念)、(软件开发)和(软件利用、保护和更新)三部份组成。

7.软件开发模型有(瀑布模型)、(渐增模型)、(演化模型)、(螺旋模型)和(智能模型)等5种要紧模型。

8.面向对象技术采纳以类为中心的(封装)、(继承)、(多态)等不仅支持软件复用,而且使软件保护共作靠得住有效,可实现系统的柔性制造9.UML的优势是(唯一性)、(持续性)、(保护性)、(复用性)和(慢慢完善)。

第二章统一建模语言UML一、选择题1. UML的软件以(A )为中心,以系统体系结构为主线,采纳循环迭代渐增的方式进行开发A 用例B 对象C 类D 程序的(B)模型图是由类图、对象图、包图、构件图和配置图组成。

A 用例B 静态C 动态D 系统的(C)模型图由活动图、顺序图、状态图和合作图组成.A 用例B 静态C 动态D 系统的最终产物确实是最后提交的可执行的软件系统和(D)A 用户手册B 类图C 动态图D 响应的软件文档资料5.在UML的需求分析建模中,(B)模型图必需与用户反复交流并加以确认。

A 配置B 用例C 包D 动态二、填空题分析和设计模型由三类模型图表示。

三类模型图是:(用例)模型图、(构件)模型图和(配置)模型图。

开发进程是一种二维结构软件开发进程,软件项目开发进程流包括的核心工作内容是:(分析)、(设计)、(实现)、(测试)和(配置)中的五个不同的视图能够完整地描述出所建造的系统,这五种视图是(用例)视图、(逻辑)视图、(构件)视图、(进程)视图和(配置)视图。