美学原理之自然美(借鉴材料)

- 格式:doc

- 大小:3.81 MB

- 文档页数:19

第4章自然美一、名词解释1.自然美答:自然美是指各种自然事物呈现的美,它是社会性与自然性的统一。

它的社会性指自然美的根源在于实践,它的自然性指自然事物的某些属性和特征(如色彩、线条、形状声音等)是形成自然美的必要条件。

2.自然的人化答:自然的人化是指人通过生产劳动改造了自然界(包括人自身),于是使自然界成了人化的自然。

人在人化的自然中看到了人类改造世界的本质力量。

这一概念是马克思在《1844经济学-哲学手稿》中提出来的。

从一般的意义上来说,是指人们的实践活动引起实践中自然因素、自然关系的变化,这种变化就是自然的人化。

从本质上讲,是指自然在实践中不断地变为属人的存在,为人的存在使“人的本质力量对象化”的明证。

自然的人化不仅有人化的倾向,还有反人化的倾向。

表现在社会生产实践中的人的“异化”和人与自然关系的“恶化”。

二、简答题1.简述自然美产生的根源。

答:(1)自然美的根源在于人类社会实践;(2)是实践把自然和人联系在一起,使自然美得以产生;(3)自然美的范围也随着人类社会实践不断扩大。

随着社会实践和社会生活的发展,人类与自然的联系越来越扩大,一方面自然作为人的物质生活对象,范围在不断扩大,另一方面,自然作为精神生活的对象也在不断扩展。

2.简述自然的美与人生活的联系。

答:(1)作为人的生活环境而出现,或者是为人们提供生活资料的来源。

自然是人类生活、劳动所赖以生存的环境,也是改造的对象。

正是由于人和自然建立了这种广阔的联系,人才不仅对那些改造过的自然,而且也对一些未经改造的自然产生兴趣。

(2)未经改造的自然美和生活实践的联系的一个重要中间环节,即形式美的问题。

①形式美是从体现一定内容的美的形式中概括出来的。

②由于人们在审美活动中,直接感受到的是美的事物的形式,经过成千上万次的重复,人们仅仅看见美的事物的“样子”(形式)而不去考虑它的内容,便能引起美感。

(3)自然美的某些特征还可以与人的性格品质相似。

①中国古代画论中有不少论述自然美与生活的客观联系。

第四讲美的领域·自然美学习目的:理解自然美学习重点:自然美的特点学习难点:自然美的根源教学方法:讲授、讨论、直观展示一、自然美的定义P116-1二、自然美的来源1、客观事物本身2、主观心灵3、主、客观的统一4、生活的暗示5、社会实践三、自然审美的演变过程动物纹饰与狩猎民族P117植物装饰与农业社会山水审美的兴起宏观、宇观、微观审美世界的开拓四、自然美的基本表现(欣喜自然美的途径)(一)、从单个自然物看其审美特征1、审美角度物种分类:动物、植物、矿物、人物物理元素:色彩、线条、造型、声响、质感活动状态:静态、动态、变化观察角度:远看、近看、平看、仰看、俯看心理刺激:刚、柔、稳、峻2、实例比较分析(2009摄于杭州西湖)(二)、从整体图景看其意境、神韵1、大自然神秘的光影形色2、意境对比3、几个特例(P129及彩图)(2009摄于云南滇池)五、自然美的特点(一)、重在形式与社会美不同,自然物不涉及心灵因素,所以对自然的审美一般只看其外在形式,而甚少考虑其内容。

(二)、形中见神移情和拟人化现象(P127-1):岁寒四友;身心与自然的缘起关系,的传统哲学和医学,心灵与自然的感应、相通。

(图)(2009摄于肇庆星湖)六、自然美的美育意义(一)、培养对大自然的情感,珍惜生存与精神的家园,建立和谐的天人关系。

大自然不但是人类物质生活的来源,也是人类精神生活的家园。

资本主义把人对人的压迫剥削转化为人对自然的压迫剥削。

人类欲望的膨胀与现代科技对大自然的破坏导致人类心灵无家可归。

建立和谐的天人关系离不开建立和谐的人人关系。

(二)、休憩身心、陶冶情操、启迪心灵。

现代都市人的心理与野游的意义。

森林浴。

深山老庙。

校园里的岩石与树木(图)七、生活作业:运用自然美的理论分析某自然景观。

美学原理——整理人:刘博1.美学的研究对象:美的问题,审美经验、审美意识问题,艺术问题2.美学学科的确立:1735年鲍姆嘉通发表《关于诗的哲学沉思录》1750年他正式出版《美学》第一卷,标志着美学学科的正式确立3.古代美学思想的出现与文艺关系密切。

中国:《乐记》:和而不同顾恺之:绘画以形写神西方:最初的美学思想散见于《文艺对话集》(柏拉图)、《诗学》、《修辞学》(亚里士多德)4.美是一种感受性很强的体验,离开人的感性体验,它就不存在了。

如:动物不能感受到美人在心情好的时候和心情差的时候,对美的感受截然不同。

5.美学学科的发展现状年轻化:古老的学问,年轻的学科。

(作为独立的学科在近代才正式确立)多元化:流派纷呈,没有建立完整统一的体系6.自然美(1)自然美客观自然界中自然物的美(2)自然美产生于“自然的人化”人与自然的关系,是在实践中逐步发展起来的对自然的支配、改造,并使之为“我”所用的关系。

【1】人类从动物界分离出来之前,自然对人类“为我所用”的关系并不存在。

【2】人类诞生之初,“为我所用”的关系也并为形成,那时候,人是自然界的奴隶。

【3】通过劳动实践活动,自然界和人类社会生活逐渐产生了日益密切、广泛的关系。

原来与人类无关或对人类有害的自然物,转而成为与人类有关或对人类有益的了。

自然变成了“为我所用”的自然,打上了人的本质力量的烙印,具备了能使人从中观照自我力量的审美特点。

(3)人的本质力量对象到自然物上的社会实践,是构成自然美的决定因素,而自然物自身的某些属性,如生物的,化学的,物理的以及结构形式的属性等,构成自然事物美的物质条件。

(4)“自然的人化”的形式与自然美的形态1、“自然的人化”,指经过人类实践,自然与人的关系发生了整体性的根本变化:它对人有害的内容已消失,以其感性形式吸引人。

2、“自然的人化”存在三种基本形式:A 自然物打上了人类实践活动的烙印,使人们得以从中直观自身。

B自然物作为人类可亲的生活环境而具有“人化”的意义,从而获得审美价值。

第5章自然美1.自然美的根源是什么?在人类社会出现以前自然美是否已经存在?答:(1)自然美的根源自然美是自然事物的美,它是社会性与自然性的统一。

自然美的根源在于实践,这是自然美社会性的表现。

(2)在人类社会出现以前自然美是不存在的自然界都是自在之物,它们的物质属性虽然早已存在,但这时自然无所谓美丑,因为自然的美丑对于人才有意义。

①从自然美产生和发展的总过程来看,自然美领域的逐渐扩大是和社会生活发展的进程密切联系在一起的。

归根结蒂是一定社会实践或社会生活的产物。

②自然不能自觉为美。

在人类出现以前朝霞的绚丽,月光的清澄,虽然作为物质的属性仍然存在,但这些属性对于自然本身来说是没有美的意义的。

这是由于两方面的原因造成的:一方面没有人类存在便没有把自然作为观照对象的主体存在。

另一方面一切自然现象本身“全是不自觉的,盲目的动力”,它们没有任何预期的自觉的目的。

所以不能用今天人类对自然的审美感受去推论在人类社会出现以前自然美就早已存在。

2.未经人类实践改造的自然是怎样成为美的对象的?答:未经改造的自然直接或间接地与人的生活发生联系才成为美的对象的。

这里面有几种情况:(1)自然作为人的生活环境而出现,或者是为人们提供生活资料的来源。

它们是人类生活,劳动所不可缺少的东西。

正是由于人和自然建立了这种广阔的联系,人才不仅对那些改造过的自然,而且也对一些未经改造的自然(如天空大海等)产生兴趣。

(2)未经改造的自然美和生活实践的联系还有一个重要中间环节,就是形式美的问题。

形式美是从体现一定内容的美的形式中概括出来的。

由于人们在审美活动中,直接感受到的是美的事物的形式,经过成千上万次的重复,人们仅仅看见美的事物的“样子”(形式)而不去考虑它的内容,便能引起美感。

(3)自然美的某些特征(包括经过劳动改造的和未经劳动改造的自然美)还可以与人的性格品质相似。

同一自然事物有多种属性、特征,其中有的特征是美的,有的特征却是丑的。

人们在衡量自然物美不美的时候,往往是以人的形象作为依据。

自然美美学原理自然美是美学领域中一个重要的概念,旨在研究自然界中的美感和美的原则。

它关注的是大自然中的美丽事物和景观,同时也涉及人类对自然美的欣赏和感受。

自然美有其独特的特点和原则,下面我将从多个角度来论述。

首先,自然美与自然界的和谐统一密切相关。

自然界是由各种各样的生物、地形和地貌等构成的,它们之间形成了一个复杂而又有机整体。

自然界中的各个元素相互依存、相互制约、相互协调,形成了一个和谐的生态系统。

自然美强调自然界各个组成部分之间的和谐统一,追求整体结构的和谐感。

例如,山水景观中的山、水、树木等各个元素彼此结合,互相映衬,形成了一幅美丽而和谐的场景。

其次,自然美体现了自然界的有序性和规律性。

自然界中存在着许多自然规律和原理,这些规律和原理在各种形态、运动和现象中得到了体现。

自然美追求的是在自然界的有序性和规律性基础上创造出的美感。

例如,植物的生长规律、动物的行为规律以及自然界中的节律和周期等都是自然美的表现。

在自然美中,人们能够感受到自然界中宏观与微观之间的有序性和规律性,这种感受也成为了人们欣赏自然美的重要因素。

第三,自然美强调的是自然界的原始与纯净。

在自然界中,很多事物都是自然生成的,没有经过人工的干预和改变。

自然美追求的是真实、纯粹和自然的美感,而不是经过人工雕琢和装饰的美。

例如,自然中的湖泊、海洋、森林等都是那么的纯净和原生态,给人一种心灵的净化和放松。

这种自然的纯净和原始感,让人们情不自禁地被吸引和感染。

此外,自然美也强调与自然界的互动和共生。

人类作为自然界的一部分,与自然界之间存在着密切的联系和互动。

人们通过与自然界的接触和交流,感受到了自然界中的美好与宏伟,同时也影响着自然界的变化和发展。

这种互动和共生关系反映了自然美的特点。

例如,人们在旅行时,在自然中的行走、观察和感受,既能欣赏到自然界中的美,又能够影响到自然界中的景观。

最后,自然美强调的是自然界中的生命力和无穷魅力。

自然界中的生命力十分旺盛,各种生物在其中繁衍生息,不断变化和演化,形成了丰富多样的景观和生态系统。

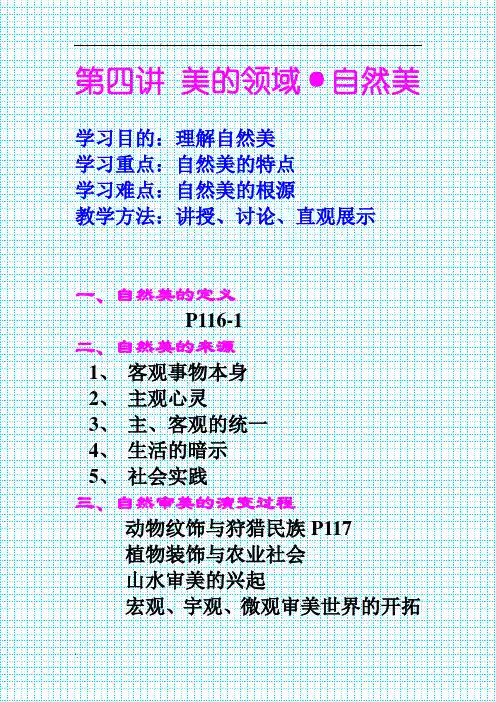

第四讲美的领域·自然美

学习目的:理解自然美

学习重点:自然美的特点

学习难点:自然美的根源

教学方法:讲授、讨论、直观展示

一、自然美的定义

P116-1

二、自然美的来源

1、客观事物本身

2、主观心灵

3、主、客观的统一

4、生活的暗示

5、社会实践

三、自然审美的演变过程

动物纹饰与狩猎民族P117

植物装饰与农业社会

山水审美的兴起

宏观、宇观、微观审美世界的开拓

四、自然美的基本表现(欣喜自然美的途径)

(一)、从单个自然物看其审美特征

1、审美角度

物种分类:动物、植物、矿物、人物

物理元素:色彩、线条、造型、声响、

质感

活动状态:静态、动态、变化

观察角度:远看、近看、平看、仰看、

俯看

心理刺激:刚、柔、稳、峻

2、实例比较分析。