2组织行为学的发展过程和理论基础

- 格式:ppt

- 大小:747.50 KB

- 文档页数:18

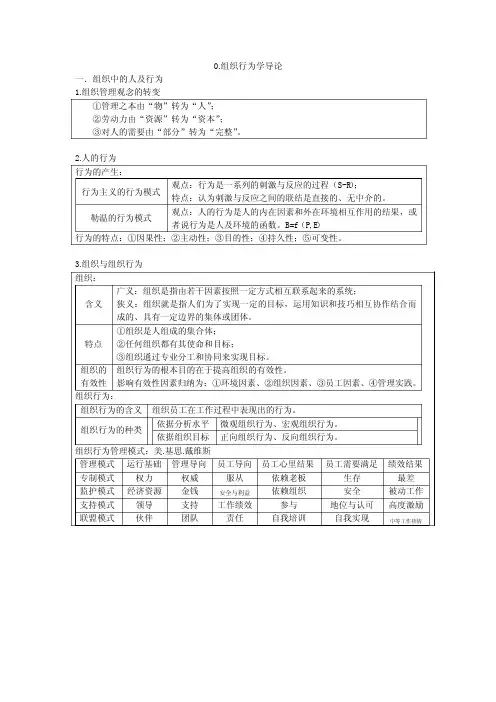

0.组织行为学导论 一.组织中的人及行为1.组织管理观念的转变①管理之本由“物”转为“人”;②劳动力由“资源”转为“资本”;③对人的需要由“部分”转为“完整”。

2.人的行为行为的产生:行为主义的行为模式 观点:行为是一系列的刺激与反应的过程(S-R);特点:认为刺激与反应之间的联结是直接的、无中介的。

勒温的行为模式 观点:人的行为是人的内在因素和外在环境相互作用的结果,或者说行为是人及环境的函数。

B=f(P,E)行为的特点:①因果性;②主动性;③目的性;④持久性;⑤可变性。

3.组织与组织行为组织:含义 广义:组织是指由若干因素按照一定方式相互联系起来的系统;狭义:组织就是指人们为了实现一定的目标,运用知识和技巧相互协作结合而成的、具有一定边界的集体或团体。

特点 ①组织是人组成的集合体;②任何组织都有其使命和目标;③组织通过专业分工和协同来实现目标。

组织的 有效性 组织行为的根本目的在于提高组织的有效性。

影响有效性因素归纳为:①环境因素、②组织因素、③员工因素、④管理实践。

组织行为:组织行为的含义 组织员工在工作过程中表现出的行为。

组织行为的种类依据分析水平微观组织行为、宏观组织行为。

依据组织目标 正向组织行为、反向组织行为。

组织行为管理模式:美.基思.戴维斯管理模式 运行基础管理导向员工导向员工心里结果 员工需要满足绩效结果 专制模式 权力 权威服从依赖老板生存最差监护模式 经济资源 金钱安全与利益依赖组织 安全被动工作 支持模式 领导 支持 工作绩效参与 地位与认可 高度激励联盟模式 伙伴团队责任自我培训自我实现中等工作热情二.人性假设与管理1.哲学意义上的人性假设人性假设 提出者、代表人、观点①性善论 孟子②性恶论 荀子③善恶二元论 人的本性中总是混杂着善与恶两种因素,人的行为出自两个对立的来源。

2.管理意义上的人性假设(美.艾德佳.沙因)人性假设 提出者、代表人、观点 局限“经济人”假设 -英,亚当.斯密;美,弗里德里克.泰勒组织存在是为了经济利润,工人工作是为了报酬维持生存。

组织行为学理论基础专题1 组织行为学理论基础第一节组织行为学的范畴与方法一、组织行为学的范畴:(一)组织:动态定义:对分散的人和物进行系统性和整体性的安排及组合。

静态定义:按照一定的目标和结构建立起来的群体。

(二)行为:狭义定义:人受外部刺激的所有外显活动。

广义定义:人受外部刺激所表现的外显行为和内隐的心理活动。

特点:1、适应性2、多样性3、动态性4、可控性5、受生理、心理和环境的影响分类:个人行为、群体行为和组织行为(三)组织行为:定义:社会组织为达到其目标,自行产生动机、行动和效果的过程。

评价:动机、行动和效果都很重要。

特征:1、是组织整体行为,由组织负责,非个人行为。

2、动机是组织建立的宗旨的反映。

3、组织行为效果具有二重性,即实现组织宗旨又对社会产生后果。

4、组织行为是全体组织成员共同活动的行为。

5、组织行为通过个体行为实现,又影响个体行为。

构成:1、管理行为:对全体成员实现组织目标而进行的计划、组织、指挥、协调和控制。

2、群体行为:正式和非正式群体行为。

3、个体行为:是组织行为的基础。

载体:组织机构—进行合理的组织设计影响组织行为的要素:感觉、经验、学习、动机、认知、个性、社会因素等。

(四)组织行为学:研究组织运行规律1、管理学的发展和分支学派:(1)早期的管理思想:圣经、孟子、孔子、马基雅维利(佛罗伦萨史)(2)古典管理理论:A泰罗与科学管理理论B法约尔的一般管理理论C韦伯的行政管理理论(3)人际关系学说:梅约的霍桑实验(4)组织行为理论(5)现代管理丛林:A社会合作系统学派B经验或案例学派C社会技术系统学派D人际关系行为学派E群体行为学派F决策理论学派G沟通信息中心学派H管理科学学派(6)管理学派的统一和发展趋势展望A系统管理理论B权变管理理论2、组织行为学的产生与发展:吉尔布雷斯夫人“管理心理学” -组织行为学(20世纪60年代)3、研究内容:(1)个体行为研究(2)群体行为研究:正式和非正式群体(3)组织行为研究:组织设计、组织诊断、组织变革、组织发展等。

2组织行为学自考知识点汇总一、组织行为学概述组织行为学是一门研究组织中人的行为与心理规律的学科。

它个体行为、群体行为、组织行为以及组织与环境之间的关系,旨在帮助组织管理者更好地理解员工的行为,提高组织的绩效和效率。

二、组织行为学自考知识点1、组织行为学的概念及研究范围组织行为学是一门综合性的学科,它涉及到心理学、社会学、管理学等多个领域。

它的研究范围包括个体行为、群体行为、组织行为以及组织与环境之间的关系。

2、组织行为学的重要性组织行为学对于提高组织的绩效和效率具有重要意义。

通过了解员工的行为和心理规律,管理者可以更好地激励员工、提高员工的满意度和忠诚度,从而促进组织的稳定和发展。

3、组织行为学的理论基础组织行为学的理论基础包括心理学、社会学和管理学等多个学科的理论知识。

其中,心理学和社会学是组织行为学最主要的理论基础。

4、组织行为学的研究方法组织行为学的研究方法包括实验法、观察法、调查法等。

其中,实验法是最常用的研究方法之一,它可以通过控制实验条件来研究不同因素对员工行为的影响。

5、组织结构与设计组织结构是指组织内部的机构设置和组织形式。

合理的组织结构可以提高组织的效率和绩效。

组织设计是指根据组织的战略目标和业务特点,设计合理的组织结构。

6、领导力与沟通领导力是指管理者影响和激励员工的能力。

有效的领导力和沟通可以促进员工的工作积极性和创造力,提高组织的绩效和效率。

7、团队建设与合作团队建设是指通过培训、指导和支持来提高团队的合作效率和绩效。

团队合作可以提高组织的绩效和效率,同时也可以促进员工的个人成长和发展。

8、激励与奖惩机制激励是指通过满足员工的需要和需求来激发其工作积极性的过程。

奖惩机制是指根据员工的绩效和行为表现来给予相应的奖励或惩罚的制度。

合理的激励和奖惩机制可以提高员工的满意度和工作积极性,从而提高组织的绩效和效率。

9、组织文化与价值观组织文化是指组织内部的价值观、信仰、习惯和行为规范的集合。

组织行为学的形成与发展过程随着时间的推移和社会的发展,人们的日常生活和社会生活的各种需要日趋复杂,多样。

仅仅通过孤立的个体活动无法满足人么的需要。

于是出现了群体活动。

为了协调各个群体的间的活动,就出现了对组织的管理。

组织行为学是在管理科学发展的基础上产生和发展起来的。

管理是人类社会的永恒主题,它是人类社会有序发展的推动力。

管理是管理者运用一定的职能和手段协调他人的活动,使他人同自己一起高效率地实现既定目标的活动过程。

尽管管理活动自古就有,但形成一门独立的学科是在19世纪末至20世纪初。

我们大家知道1911年泰罗的《科学管理原理》一书的出版,标志着管理学作为一门独立学科的诞生。

研究人的行为规律便成为管理学的重要内容。

社会的进步促使组织中的管理者必须重视对人的管理,组织管理学、人事管理学这些管理学的分支越来越显示出在管理体系中的地位,组织行为学就是在此基础上产生和发展起来的。

历史背景:随着资本主义的发展,推动力社会实践的发展和社会的进步。

为组织行为学的形成创造了良好的条件。

资本主义的发展速度加快,使资本家为了经济利益,迫使工人提高生产力,创造更高的效益,然而不顾工作者的利益,使工人对自己现在的工作环境和工作有很大的不满。

所以,随着事件的发展,组织行为学应运而生。

社会学、心理学的发展社会学、心理学和行为科学等学科的发展为组织行为学的产生奠定了理论基础。

早期的组织思想:早期的组织思想是以早期的管理思想为基础的。

在早期的管理思想中,亚当斯密的劳动分工观点,经济人观点等观点。

罗伯特欧文巴贝奇,汤恩等人相继提出了自己的观点,分别表达了自己对管理思想的看法,并阐述了对早起组织行为的看法,为以后组织行为学的产生和发展提供了良好的条件。

这一时期正是大工业快速发展的阶段,人们关注的是生产的效率。

泰罗对工作进行动作和时间研究,注重工作的分析和设计,在钢铁公司进行了一系列的实验:搬运铁块、铲铁锹等,将人的动作进行分解和设计,提出了劳动定额、工时定额、计件工资制等。

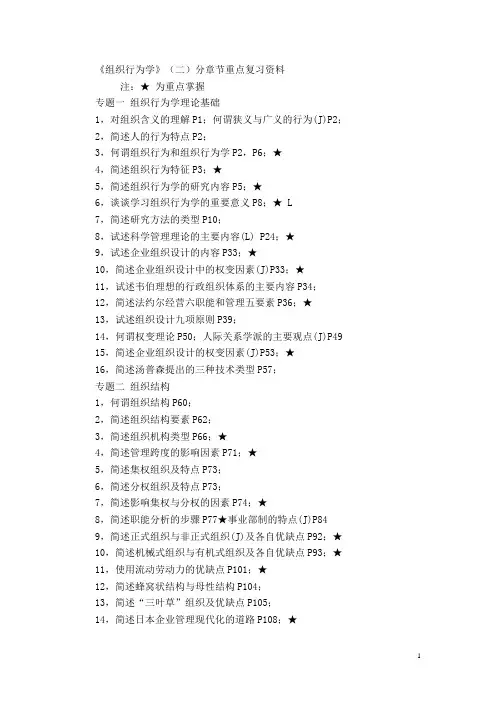

《组织行为学》(二)分章节重点复习资料注:★ 为重点掌握专题一组织行为学理论基础1,对组织含义的理解P1;何谓狭义与广义的行为(J)P2;2,简述人的行为特点P2;3,何谓组织行为和组织行为学P2,P6;★4,简述组织行为特征P3;★5,简述组织行为学的研究内容P5;★6,谈谈学习组织行为学的重要意义P8;★ L7,简述研究方法的类型P10;8,试述科学管理理论的主要内容(L) P24;★9,试述企业组织设计的内容P33;★10,简述企业组织设计中的权变因素(J)P33;★11,试述韦伯理想的行政组织体系的主要内容P34;12,简述法约尔经营六职能和管理五要素P36;★13,试述组织设计九项原则P39;14,何谓权变理论P50;人际关系学派的主要观点(J)P49 15,简述企业组织设计的权变因素(J)P53;★16,简述汤普森提出的三种技术类型P57;专题二组织结构1,何谓组织结构P60;2,简述组织结构要素P62;3,简述组织机构类型P66;★4,简述管理跨度的影响因素P71;★5,简述集权组织及特点P73;6,简述分权组织及特点P73;7,简述影响集权与分权的因素P74;★8,简述职能分析的步骤P77★事业部制的特点(J)P84 9,简述正式组织与非正式组织(J)及各自优缺点P92;★10,简述机械式组织与有机式组织及各自优缺点P93;★11,使用流动劳动力的优缺点P101;★12,简述蜂窝状结构与母性结构P104;13,简述“三叶草”组织及优缺点P105;14,简述日本企业管理现代化的道路P108;★15,简述日本式现代管理的主要特点P109;★专题三组织群体1,简述个体、群体与组织的概念P112;2,试述引起疲劳的原因P114;★3,简述伦西斯·利克特的四种制度组织理论P117;★4,试述霍桑试验的结果P120;★5,简述正式群体和非正式群体的类型(An)P121;6,简述个体力量与群体动力之间的关系(J)P124;7,简述群体发展阶段模型P125;8,简述群体发展的间断—平衡模型P127;9,简述地位及地位结构P133;10,简述地位结构的内容P133;11,简述权利结构P135;★12,简述领导者与领导结构P143;13,简述群体规范P144★简述从众行为(J)P145;14,简述影响群体规范重要性的因素P145;★15,简述群体规模、群体构成P146、148;16,试述宝尔斯人类行为分类系统理论P150;★17,试述拜尔宾的团队角色理论P153;★18,简述正式沟通网络及特点P157;★19,简述非正式沟通网络P158★20,何谓群体影响与群体促进P160;★21,简述群体规范的制定P161;22,简述群体社会化与群体约束P162;23,简述群体压力与从众行为P163;★24,简述群体效能和群体满意P165;25,试述影响群体行为的因素P166;★26,简述团队与群体的区别和联系(J)P168;★27,简述设计有效团队的步骤(An)P169;28,简述群体凝聚力(J)P170;专题四领导1,简述管理者与领导者的区别与联系P174;★2,试述管理者的工作将涉及的10种角色P175;3,简述领导者的一般职能P176;★4,简述管理的四项职能P178;★5,试述领导理论的发展阶段P183;6,简述领导者的六种特质P187;★7,简述X理论对人的本性的假设及管理要点P194;8,简述Y理论对人的本性的假设及管理要点P194;★9,简述权变方法及特点P196+P52 ★10,简述途径-目标领导理论及基本观点P196;★11,简述途径-目标领导理论领导方式的4种类型P198;12,简述影响领导方式选择因素及所要达到的效果P19813,试述不同领导方式的类型及适用范围(L、J)P199;14,简述赫塞-布兰查德领导模型的基本观点(J)P201★15,简述下属成熟度的四个阶段及应采用的领导类型(L)P202;16,简述Z理论及组织特点P204;★17,何谓敏感性训练P205;★18,试述领导方式连续统一体理论的代表性模式P206;19,简述领导风格及具体类型(J2)P208;20,简述管理方格理论的5种代表性领导类型P213;21,简述领导的五种权利来源(J)P213;★22,简述企业文化及意义P215+217;★23,简述群体研究涉及的要素P217;24,简述定规维度和关怀维度P219;★25,试述支持关系理论的主要观点P221;26,试述利克特划分的领导方式类型P221;★27,简述菲德勒对领导环境的描述P223;★28,简述有关领导方式的若干结论P226;★29,试述妇女领导者面临的问题P229;★专题五沟通1,谈谈对沟通概念的理解P231;2,简述口头沟通及优缺点P232;★3,简述非口头沟通及类型P232;★4,简述非言语沟通及类型P233;5,简述沟通渠道及类型P236;★6,简述纵向沟通和横向沟通P236;7,简述正式沟通及渠道P238;8,简述非正式沟通及渠道P240;★9,简述内部沟通和外部沟通P242;10,简述沟通目标及功能P242;★11,简述沟通过程7要素P245;★12,简述双向沟通及重要性(L)P248;影响沟通方法选择的因素(J)P249;13,如何理解沟通方法传递信息的丰富性P250;14,简述会议沟通的类型P251;★15,简述面谈技巧P254;★16,简述讲演沟通的准则P255;★17,简述如何选择恰当的讲演方式P255;★18,简述选择沟通方法应当遵循的原则P256;★19,何谓沟通障碍P257;信息过滤的危害及原因(L)P25820,谈谈发送者与接收者的障碍P258;21,试述沟通双方存在的障碍P260★;联系实际谈对“刻板印象”“晕轮效应”的理解(L)P260;22,试述沟通链条上存在的障碍P264;★23,简述克服沟通障碍的方法(J)P265;★24,简述(正式J)沟通网络及类型P269;★25,简述小道消息传播形式P270;26,简述小道消息传播的原因及减少小道消息消极影响的建议(L)P272;专题六激励1,何谓激励和激励理论P274;2,简述激励理论的基本观点及三要素P275★;3,简述激励-绩效模型P276;4,试述马斯洛的需要层次理论(J)P279;★5,简述马斯洛需要层次理论对激励的指导意义(An)P281;6,试述麦克利兰成就需要理论P281;7,简述三种需要及具备特点P282;★8,简述双因素理论(主要观点J)P284与传统观点的比较P286;9,简述生存型和激励型的人P287;10,简述ERG需要理论P289;★11,简述科学管理的激励思想P290;★12,简述金钱作为激励工具的注意问题P291;★13,简述认知评价理论P292;★14,试述期望理论P293;★15,简述期望理论涉及的三种关系P294;★16,简述综合激励理论P296;17,试述公平理论及基本观点P297;★18,简述公平理论参照对象的选择(L)P297;联系实际谈员工应对不公平的办法(L)P298;19,简述目标制定理论及基本观点P300;20,简述归因理论P302;★21,简述强化理论P304;联系实际谈强化行为方法(L)P305;举例说明连续强化(J)P306;22,如何理解学习及社会学习理论P308;★23,试述社会学习理论的应用P309;★24,简述组织行为修正的方法P313;★25,简述汉默尔的行为修正步骤P314;★26,简述工作设计及方法P316;27,简述工作扩大化与工作延伸P317;28,试述影响工作满意的因素P320;★29,简述员工表达不满的方式P323;★《组织行为学》(二)复习资料 2专题七决策1,何谓决策及特征(J)P325;★2,简述确定性决策、风险性决策、不确定决策P328;3,简述决策过程P329;★4,简述确定决策目标时应注意的问题P332;★5,简述选择行动方案时应注意的问题P333;★6,简述最优化模型的几种假设P337;例行例外问题(J)P3397,简述程序化决策、非程序化决策P340;8,掌握确定性决策的几种计算方法P344;9,掌握风险型决策的几种计算方法P346;★10,掌握不确定决策的几种决策方法P350;(会计算)11,简述群体决策(J)过程阶段及影响因素P352;★12,简述个人价值系统对决策的影响作用P355;★13,简述群体决策的利弊P355;★14,简述群体思维(现象J)P359与群体转移P357、360;15,试述弗鲁姆和耶顿的五种决策方法(L)P360;★16,简述选择决策方式的标准P361;★17,简述群体决策的几种类型(J)P362;18,简述头脑风暴法P363;★19,简述名义群体法P364;20,简述德尔非法P365;★21,简述质量圈方法P366;22,简述电子会议法P367;23,简述决策面临的问题P368;24,试述理性假设的局限性P369;★25,简述决策中的道德标准问题P372;★专题八压力与冲突1,简述压力及其两重性P375;2,简述潜在压力变成现实压力的条件P375;★3,简述压力模型的含义P376;★4,简述工作上的压力P377;★5,简述产生压力的组织上的原因P378;★6,简述产生压力的其他(环境、个人)因素P379;★7,简述影响压力反应的因素(J)P383;★8,简述压力反应的表现形式P385;★9,何谓压力缓和剂P386★影响压力缓和剂的因素(J)P386; 10,简述压力的后果及与工作绩效的关系P388;11,简述员工个人减轻压力的途径P390;★12,简述组织方面减轻压力的途径P391;★13,谈谈对冲突的理解P394;14,简述冲突的层面P395;★15,试述群体内部冲突的表现形式P396;★16,简述冲突的类型(L)(正常与失调的含义及判别标准)P398;17,简述冲突的原因与后果P399;18,简述冲突过程的几个阶段P400;★19,简述冲突发生后可能产生的行为意向(L)P404;★20,简述调和-冲突模型对冲突过程的划分P409;★21,简述组织中的差异表现P410;★22,简述群体内部的调和措施P412;★23,简述处理冲突的步骤(J)P414;★24,简述处理冲突的方法P417;★25,简述激发冲突的方法P418;预防冲突的技术(An)P419; 26,简述建立良好人际关系措施(避免有害冲突An)P420;27,简述分配性谈判和综合性谈判P421;28,试述阻碍有效谈判的偏见P423;29,提高谈判技能策略(J)P425;30, 简述影响谈判成功的因素P426;★专题九组织变革1,何谓组织变革P428;2,试述影响组织变革的原因P428;★3,简述变革的动机P435;★4,简述组织权变模型的基本观点P437;5,简述变革的类型及方式P439;★6,简述变革过程的一般程序(J)及构成要素P442;★7,简述组织需要变革的征兆P442;8,简述识别原因的具体做法P442;★9,简述实现变革过程的五个步骤(A)+注意问题P445;★10,简述变革战略方案的选择P445;11,试述管理变革的战略P447;★12,简述非正式群体关系变革的主要内容P450;★13,简述组织结构变革P451;14,简述库尔特·卢因的力场分析P542;★15,简述大为·格雷彻的变革公式P452;16,试述埃克尔斯成功变革的前提条件P453;★17,试述伯纳德·泰勒的成功变革八大战略P454;★18,简述变革中的政治P455;19,试述文化变革的要点P456;★20,简述变革中的创新P457;★21,试述变革阻力的类型P458;★22,简述变革阻力的表现形式(L)P460;23,简述抵御变革的四类共性原因分析P461;★24,简述利益相关者阻力分析P462;25,简述库尔特·卢因变革三步骤(L)P465;★26,简述科特和斯拉森格克服变革阻力的策略P466;★27,试述人力资源计划的内容P468;★28,简述混沌理论的主要观点P469;29,简述建立学习型组织的特征(J)及步骤P471;★30,简述分权管理(未来组织发展趋势J)及基本思路P472;★31,简述组织结构扁平化和模块化管理P473;32,简述团队组织及企业再造P47。

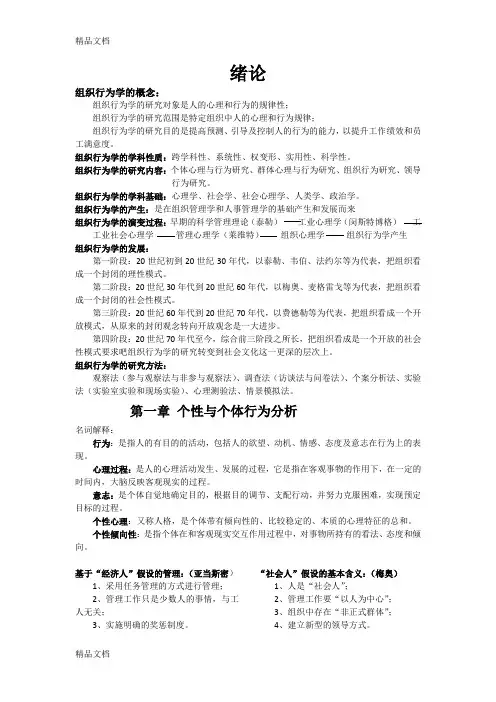

绪论组织行为学的概念:组织行为学的研究对象是人的心理和行为的规律性;组织行为学的研究范围是特定组织中人的心理和行为规律;组织行为学的研究目的是提高预测、引导及控制人的行为的能力,以提升工作绩效和员工满意度。

组织行为学的学科性质:跨学科性、系统性、权变形、实用性、科学性。

组织行为学的研究内容:个体心理与行为研究、群体心理与行为研究、组织行为研究、领导行为研究。

组织行为学的学科基础:心理学、社会学、社会心理学、人类学、政治学。

组织行为学的产生:是在组织管理学和人事管理学的基础产生和发展而来组织行为学的演变过程:早期的科学管理理论(泰勒)工业心理学(闵斯特博格)工工业社会心理学管理心理学(莱维特)组织心理学组织行为学产生组织行为学的发展:第一阶段:20世纪初到20世纪30年代,以泰勒、韦伯、法约尔等为代表,把组织看成一个封闭的理性模式。

第二阶段:20世纪30年代到20世纪60年代,以梅奥、麦格雷戈等为代表,把组织看成一个封闭的社会性模式。

第三阶段:20世纪60年代到20世纪70年代,以费德勒等为代表,把组织看成一个开放模式,从原来的封闭观念转向开放观念是一大进步。

第四阶段:20世纪70年代至今,综合前三阶段之所长,把组织看成是一个开放的社会性模式要求吧组织行为学的研究转变到社会文化这一更深的层次上。

组织行为学的研究方法:观察法(参与观察法与非参与观察法)、调查法(访谈法与问卷法)、个案分析法、实验法(实验室实验和现场实验)、心理测验法、情景模拟法。

第一章个性与个体行为分析名词解释:行为:是指人的有目的的活动,包括人的欲望、动机、情感、态度及意志在行为上的表现。

心理过程:是人的心理活动发生、发展的过程,它是指在客观事物的作用下,在一定的时间内,大脑反映客观现实的过程。

意志:是个体自觉地确定目的,根据目的调节、支配行动,并努力克服困难,实现预定目标的过程。

个性心理:又称人格,是个体带有倾向性的、比较稳定的、本质的心理特征的总和。

1.组织行为学产生和发展的过程起始于A.心理学 B.哲学 C.组织学 D.行为科学2.组织行为学的多层次相交切性主要表现为P10A.三层结构 B.四层结构C.五层结构 D.六层结构3.用于揭示两组变量或几组变量之间关系的方法是P35A.抉择分析 B.回归分析 C.因素分析 D.相关分析4.指导人们行为的准则是P52A.世界观 B.人生观 C.价值观 D.态度5.神经过程的特性是在心理活动中表现出来的,其特点主要体现在心理活动的P61A.行为上 B.特征上C.动力上 D.速度上6.泰勒的科学管理的理论基础是A.X理论 B.Y理论 C.Z理论 D.超Y理论7.用于测定创造性潜能的具体方法是P85A.TAT B.RA T C.SPS D.SPSS8.事业生涯的组成部分之一是P96A.意识 B.价值观C.行为 D.知识9.一个工作群体所能做的事情在很大程度上取决于P129A.资源条件 B.工作环境 C.社会环境 D.组织环境1O.从个体的角度看,群体规范意味着,在某种情境下群体对一个人的行为方式的P135 A.规定 B.看法 C.依赖 D.期望11.从事保密程度要求很高的活动,最适宜的沟通网络形式是P158A.轮式 B.Y式 C.链式 D.全方位式12.一个人的活动由于有他人同时参加或在场旁观,活动效率就会提高,这种现象叫P148 A.社会惰化效应 B.群体促进作用C.协同效应 D.从众效应13.最早提出社会交换理论的学者是A.霍曼斯 B.韦伯 C.莫里诺 D.阿西14.最能影响人际吸引的交住因素是P180A.容貌 B.相似 C.互动 D.智慧15.区分冲突是功能正常的还是功能失调的指标是P204A.人际关系 B.凝聚力 C.工作绩效 D.工作目标16.成功的群体间工作绩效受到一系列因素的影响,其中最主要的因素是P204A.竞争 B.冲突 C.人际关系 D.协作17.莱克特的研究认为,高工作绩效的领导要把管理的中心转向P259A.员工 B.工作 C.环境 D.决策18.决策体制是指组织决策系统的内部结构,它涉及的关系有P294A.二种 B.三种 C.四种 D.五种19.人们的行为都指向一定的目标,在目标未达成之前,行为不会终止这体现了人类行为A.因果性 B.目的性C.持久性 D.自发性20.人们为了追求目标的达成,不但常改变其手段,而且因学习或训练而变换手法,这表明了人们的行为具有P301A.可变性 B.持久性 C.目的性 D.自发性21.按照双因素理论,属于保健因素的是P320A.工作内容 B.工作环境C.工作上的成就感 D.工作富有挑战性22.需要层次理论的提出者是著名心理学家P315A.亚当斯 B.麦克里兰 C.弗鲁姆 D.马斯洛23.在现代组织结构的形式中,部门执行制指的是P378A.事业部制 B.模拟分权结构 C.虚拟结构制 D.超事业部制24.组织成长阶段理论指出,最适合于组织合作发展阶段的组织结构是A.职能型结构 B.地区性事业部型结构 C.矩阵结构 D.超事业部型结构25.在组织行为学中,把大组织内部由于部门和地理位置的差异而导致同一组织中的不同部门所拥有的个性“价值观”称为组织的P442A.强文化 B.弱文化 C.主文化 D.亚文化二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共1O分)26.态度的主要特性有P53A.社会性 B.针对性 C.协调性 D.两极性 E.间接性27.一般来说,个人加入一个群体的最常见的原因有P121-122A.安全需要 B.合作需要C.自尊需要 D.成长需要E.权力需要28.影响从众行为的个人因素有P153A.智力因素 B.人际关系 C.自信心 D.气氛 E.个性特点29.心理学家舒兹认为每个人都有人际关系的需求,这些需求包括P178-179A.包容 B.控制 C.成长 D.感情 E.关系3O.根据动机的由来不同,可以把动机划分为P302A.原始动机 B.一般动机 C.习得动机 D.物质动机 E.精神动机三、名词解释题(本大题共5小题,每小题3分,共15分)31.组织:从静态上看,组织是在共同目标指导下协同工作的人群社会实体单位;从动态的角度看,组织是通过分工合作而协调配合人们行为的组织活动过程。

组织行为学的形成与发展悬赏分:5 | 解决时间:2009-7-16 17:22 | 提问者:q4102835求一篇关于组织行为学的形成与发展的文章字数3000左右最佳答案组织行为学的产生和发展组织行为学是在管理科学发展的基础上产生和发展起来的。

管理是人类社会的永恒主题,它是人类社会有序发展的推动力。

管理是管理者运用一定的职能和手段协调他人的活动,使他人同自己一起高效率地实现既定目标的活动过程。

尽管管理活动自古就有,但形成一门独立的学科是在19世纪末至20世纪初。

我们大家知道1911年泰罗的《科学管理原理》一书的出版,标志着管理学作为一门独立学科的诞生。

人是管理的主体,也是管理的对象,研究人的行为规律便成为管理学的重要内容。

社会的进步促使组织中的管理者必须重视对人的管理,组织管理学、人事管理学这些管理学的分支越来越显示出在管理体系中的地位,组织行为学就是在此基础上产生和发展起来的。

(一)管理学的发展与组织行为学的产生管理学理论的发展受到社会生产力和科学技术发展水平的制约,经历了不同的发展阶段。

按照比较公认的说法,可以分为以下四个阶段:1.科学管理学派阶段20世纪初到30年代,以美国的泰罗,(F•W•Taylor),法国的法约尔(H•Fayol)、德国的韦伯(M•Weber)为代表的古典管理学派。

泰罗是科学管理的倡导者,被称为“科学管理之父”,从根源上讲泰罗是组织行为学先驱者中最重要的一位。

这一时期正是大工业快速发展的阶段,人们关注的是生产的效率。

泰罗对工作进行动作和时间研究,注重工作的分析和设计,在钢铁公司进行了一系列的实验:搬运铁块、铲铁锹等,将人的动作进行分解和设计,提出了劳动定额、工时定额、计件工资制等。

这一阶段的管理理论重视对物的研究,而忽视人的因素。

2.行为学派阶段行为学派产生于20世纪20年代---60年代。

代表人物是梅约、麦格雷戈等,他们提出了著名的人际关系理论。

在行为科学的发展史中被称为里程碑式的实验就是1924年开始的霍桑实验。

组织行为学的理论与实践组织行为学(Organizational Behavior)是一门研究组织中人与人、人与环境、人与任务之间的关系的学科。

它在实践中的应用领域十分广泛,包括管理、人力资源、组织设计和变革、领导力等。

本文将探讨组织行为学的理论基础和实践应用。

一、理论基础组织行为学的理论基础主要来自于社会学、心理学和管理学。

社会学为组织提供了从宏观角度理解和描述组织的工具。

心理学则关注个人对组织的反应和行为,以及个人间的互动和决策行为。

管理学的研究焦点则在于如何设计和管理组织。

1.社会学理论:组织结构和文化组织结构是由组织内部的职位、权力、工作流程等要素组成的,它可以影响到组织的表现和效率。

社会学家们通常将组织结构分为两个角度:机构和社会文化。

机构指组织内部的层级结构和规范,而社会文化则指员工之间的相互作用和文化背景。

对于机构来说,最古老的理论有银行家亨利·福特的传统组织方式,并向间接控制范例上演变。

这个模式通常被称为“建造模式”,工人们被划分为专业领域,从而形成了一系列收入不平衡的规模企业。

近几年来的趋势是转向“创新模式”,它关注员工的多样性与相应的技能和经验。

这种模式下,员工不再像乘客一样进入组织,而是选择或在一个特定的时间流动地加入组织,这有利于形成一种革新氛围。

另一方面,社会文化针对的是组织和员工之间的相互作用,以及由组织发展而来的文化背景。

这个讨论领域中的有名的理论包括保罗波茨的“强制力量”,他认为一客观的组织文化,是一种控制员工态度和行为的强制力量和影响因素。

同时,保罗波茨指出在有时候,员工不会适应该文化,而这也导致一种不和谐的关系。

适应性是保罗波茨之说理论的基础,它是一个组织需要重视的点。

组织需要将员工在拥有可自适性文化时引导向自适性县文化这一级别,而不是在非文化跨越的重要文化领域内寻求个体创新。

2.心理学理论:个体差异与沟通组织行为学中,心理学理论着眼于组织内部的个体因素和人际互动。