土壤盐碱化精华图文并茂一目了然盐碱化的过程

- 格式:ppt

- 大小:1.94 MB

- 文档页数:13

盐碱化的形成过程

随着人口的不断增加和工业的不断发展,土地的利用和污染等问题日益严重。

其中,

盐碱化是一种常见的土地退化现象。

盐碱化是指土壤中盐分和氧化还原电位的改变,导致

土壤的pH值偏高或偏低,土壤结构和养分失衡,甚至导致植物生长退化。

盐碱化形成的过程非常复杂,一般包括几个主要阶段。

首先,盐碱化的形成需要一定的自然条件。

一般而言,气候干燥、降雨量低、蒸发强烈、地下水位浅等都是盐碱化的主要自然因素。

当土壤中出现较多的钠盐、钾盐和钙盐时,特别是在高温和低湿的环境下,这些盐分就会被土壤吸附和固定,导致土壤pH值的升高,从而影响土壤中一些微生物的正常生长和活动。

第二,盐碱化的形成与自然因素和人为因素的相互作用有关。

土地利用的不当和水资

源的过度利用是盐碱化的主要人为因素。

例如,过度灌溉或缺少排水系统,导致土壤中的

盐分无法流失,积累及时形成盐碱化。

此外,过度肥料的施用和过度农药的使用也会导致

化学物质的积累,从而加剧盐碱化的程度。

第三,随着盐碱化现象的加剧,土壤和水的质量逐渐恶化。

土壤pH值的升高和微生物活动的减弱,导致植物生长的受阻和植物品质的下降。

同时,水源的质量也会受到污染和

限制,从而对人类和动植物的生存和发展造成巨大的威胁。

综上所述,盐碱化是一种复杂的土地退化现象,其形成过程与多个自然和人为因素密

切相关。

因此,要解决盐碱化问题,需要综合考虑多种因素的影响,通过科学合理的土地

利用和管理方式,逐步恢复土地生态系统的健康和平衡。

盐碱化发生的过程盐碱化是指土壤中含有大量的盐分和碱性物质,使土壤失去肥力和适宜植物生长的能力。

这是一种严重的土地退化问题,对农业生产和生态环境都带来了巨大的影响。

盐碱化的过程可以分为几个阶段。

首先是盐分的积累。

当土壤中的水分蒸发时,土壤中的盐分会逐渐浓缩,形成盐渍层。

盐渍层中的盐分含量高,超过了植物所能承受的范围,导致植物无法正常生长。

接下来是碱性物质的累积。

在土地上施用过多的碱性肥料或者受到来自地下水的碱性物质污染,会导致土壤碱化。

碱性物质的累积会改变土壤的酸碱性平衡,使土壤变得碱性过高,影响植物的正常生长。

盐碱化的过程还包括土壤结构的破坏。

盐分和碱性物质的积累会导致土壤颗粒结构的破坏,使土壤变得紧实,缺乏透气性和水分保持能力。

这进一步加剧了植物根系的缺氧和干旱问题,使植物更难以在盐碱化土壤中生存。

由于盐碱化对农业生产的危害,人们采取了一系列措施来治理盐碱化土地。

首先是水分调控。

通过合理的灌溉和排水措施,可以控制土壤中的盐分浓度,减少盐分的积累。

其次是土壤改良。

通过施用有机肥料和石灰等改良剂,可以中和土壤的酸碱度,恢复土壤的肥力和结构。

选择适应盐碱化土壤的植物也是一种有效的治理方法。

一些盐碱地生态系统中的植物具有耐盐碱的特性,可以在盐碱化土壤中生存和繁衍。

通过引种和培育这些植物,可以恢复盐碱化土地的生态功能。

盐碱化是一个复杂而严峻的问题,需要全社会的共同努力来解决。

只有通过科学合理的措施和持续不断的治理工作,才能减轻盐碱化带来的影响,保护好土地资源,促进农业的可持续发展。

让我们共同努力,为创造一个更美好的环境而奋斗!。

课外地理| 一文了解土地盐碱化与次生盐渍化高中教材必修三中的荒漠化里提到过荒漠化的类型包括次生盐渍化,在区域地理之中国地理华北平原时提到了土壤盐碱化,于是这两个概念就让大部分人纠缠不清了。

虽然次生盐渍化最终也会导致土地盐碱化,但这两种现象的形成原理与过程不同。

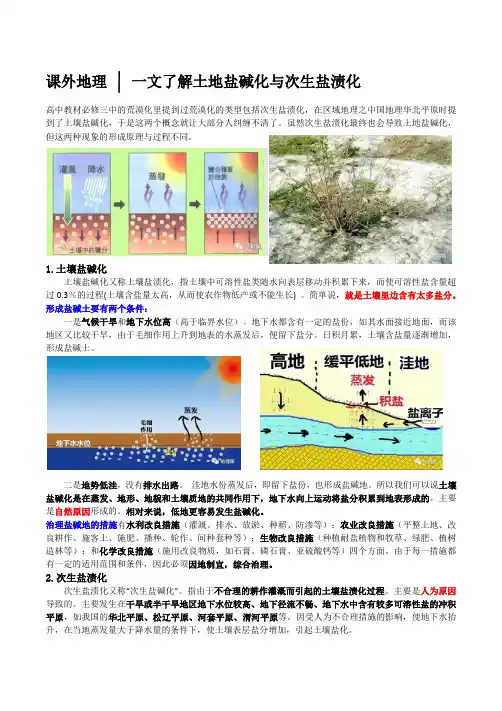

1.土壤盐碱化土壤盐碱化又称土壤盐渍化,指土壤中可溶性盐类随水向表层移动并积累下来,而使可溶性盐含量超过0.3%的过程(土壤含盐量太高,从而使农作物低产或不能生长) 。

简单说,就是土壤里边含有太多盐分。

形成盐碱土要有两个条件:一是气候干旱和地下水位高(高于临界水位)。

地下水都含有一定的盐份,如其水面接近地面,而该地区又比较干旱,由于毛细作用上升到地表的水蒸发后,便留下盐分。

日积月累,土壤含盐量逐渐增加,形成盐碱土。

二是地势低洼,没有排水出路。

洼地水份蒸发后,即留下盐份,也形成盐碱地。

所以我们可以说土壤盐碱化是在蒸发、地形、地貌和土壤质地的共同作用下,地下水向上运动将盐分积累到地表形成的。

主要是自然原因形成的。

相对来说,低地更容易发生盐碱化。

治理盐碱地的措施有水利改良措施(灌溉、排水、放淤、种稻、防渗等);农业改良措施(平整土地、改良耕作、施客土、施肥、播种、轮作、间种套种等);生物改良措施(种植耐盐植物和牧草、绿肥、植树造林等);和化学改良措施(施用改良物质,如石膏、磷石膏、亚硫酸钙等)四个方面。

由于每一措施都有一定的适用范围和条件,因此必须因地制宜,综合治理。

2.次生盐渍化次生盐渍化又称“次生盐碱化”。

指由于不合理的耕作灌溉而引起的土壤盐渍化过程。

主要是人为原因导致的。

主要发生在干旱或半干旱地区地下水位较高、地下径流不畅、地下水中含有较多可溶性盐的冲积平原,如我国的华北平原、松辽平原、河套平原、渭河平原等。

因受人为不合理措施的影响,使地下水抬升,在当地蒸发量大于降水量的条件下,使土壤表层盐分增加,引起土壤盐化。

华北平原盐碱运动规律:华北平原夏季淋盐,春秋返盐,冬季较稳定。

课外地理一文了解土地盐碱化与次生盐渍化导读高中教材必修三中的荒漠化里提到过荒漠化的类型包括次生盐渍化,在区域地理之中国地理华北平原时提到了土壤盐碱化,于是这两个概念就让大部分人纠缠不清了。

虽然次生盐渍化最终也会导致土地盐碱化,但这两种现象的形成原理与过程不同。

小蹊在此就跟大家来聊一聊这两种现象的不同。

1土壤盐碱化土壤盐碱化又称土壤盐渍化,指土壤中可溶性盐类随水向表层移动并积累下来,而使可溶性盐含量超过0.3%的过程(土壤含盐量太高,从而使农作物低产或不能生长) 。

简单说,就是土壤里边含有太多盐分。

形成盐碱土要有两个条件:一是气候干旱和地下水位高(高于临界水位)。

地下水都含有一定的盐份,如其水面接近地面,而该地区又比较干旱,由于毛细作用上升到地表的水蒸发后,便留下盐分。

日积月累,土壤含盐量逐渐增加,形成盐碱土。

二是地势低洼,没有排水出路。

洼地水份蒸发后,即留下盐份,也形成盐碱地。

所以我们可以说土壤盐碱化是在蒸发、地形、地貌和土壤质地的共同作用下,地下水向上运动将盐分积累到地表形成的。

主要是自然原因形成的。

相对来说,低地更容易发生盐碱化。

治理盐碱地的措施有水利改良措施(灌溉、排水、放淤、种稻、防渗等);农业改良措施(平整土地、改良耕作、施客土、施肥、播种、轮作、间种套种等);生物改良措施(种植耐盐植物和牧草、绿肥、植树造林等);和化学改良措施(施用改良物质,如石膏、磷石膏、亚硫酸钙等)四个方面。

由于每一措施都有一定的适用范围和条件,因此必须因地制宜,综合治理。

2次生盐渍化次生盐渍化又称“次生盐碱化”。

指由于不合理的耕作灌溉而引起的土壤盐渍化过程。

主要是人为原因导致的。

主要发生在干旱或半干旱地区地下水位较高、地下径流不畅、地下水中含有较多可溶性盐的冲积平原,如我国的华北平原、松辽平原、河套平原、渭河平原等。

因受人为不合理措施的影响,使地下水抬升,在当地蒸发量大于降水量的条件下,使土壤表层盐分增加,引起土壤盐化。

土壤盐碱化形成过程嘿,咱今儿个就来唠唠土壤盐碱化形成过程这档子事儿。

你想想看啊,那土壤就好比是大地的皮肤,原本应该是健康有活力的。

可要是出了问题,就像人得了病一样,可不太妙嘞!土壤盐碱化啊,就像是一场悄然发生的“病变”。

首先呢,有些地方降水少得可怜,那水就跟宝贝似的,稀罕得很。

这时候,如果再加上不合理的灌溉,就好比给土壤灌了一大桶盐水。

水慢慢蒸发了,可盐分却留了下来,这不就开始积累盐分了嘛!就好像你喝了一碗咸汤,汤没了,碗底留下了一层盐。

还有啊,有些地方地势低洼,水就爱往那聚。

水聚得多了,流不走,也蒸发不掉,那盐分可不就越积越多啦?这就好比一个小水坑,时间久了,水干了,留下的就是一滩盐渍。

再说说海水入侵。

想象一下,海水就像个调皮的家伙,偷偷摸摸地往陆地跑。

海水一来,带来了大量的盐分,土壤能不盐碱化嘛!就像一个不速之客,闯进了原本平静的家,把家里搞得乱七八糟。

你说这土壤盐碱化多可怕呀!好好的土地,变得盐碱化了,庄稼还怎么长呀?就好比人没了健康的身体,啥事儿也干不了啦!而且啊,这盐碱化一旦形成,可不是那么容易好的。

就像一个坏习惯,养成容易改掉难。

它会让土地越来越贫瘠,长不出好庄稼,那农民伯伯得多心疼呀!咱可得重视这个问题呀!不能让土壤盐碱化就这么肆无忌惮地发展下去。

要合理灌溉,不能大水漫灌,要像爱护自己的宝贝一样爱护土地。

还要注意保护好水源,别让海水轻易地就闯进来。

总之呢,土壤盐碱化可不是小事儿,它就像一个隐藏的敌人,在悄悄地破坏着我们的土地。

我们得时刻警惕着,和它作斗争,保护好我们的大地母亲,让她能一直健康、肥沃,为我们长出茁壮的庄稼,养育我们一代又一代的人。

你说是不是这个理儿呀?。