《动物植物的生长或其他自然现象》

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:2

⼤⾃然中有哪些植物的现象 多⾃然现象仍是⼀个谜团,科学家尚⽆法准确解释其间的神秘,同时这些奇特的⾃然现象却极具魅⼒,释放出地球⼤⾃然所独有的绚丽,那么⼤⾃然中有什么有趣的⾃然现象呢?接下来就跟着店铺⼀起去看看吧。

⼤⾃然中有趣的植物现象 独⽊成林 在孟加拉国的热带⾬林中,⽣长着⼀株⼤榕树,郁郁葱葱,蔚然成林。

从它树枝上向下⽣长的垂挂“⽓根”,多达4千余条,落地⼊⼟后成为“⽀柱根”。

这样,柱根相连,柱枝相托,枝叶扩展,形成遮天蔽⽇、独⽊成林的奇观。

巨⼤的树冠投影⾯积竟达1万平⽅⽶之多,曾容纳⼀⽀⼏千⼈的军队在树下躲蔽骄阳。

在中国⼴东新会县环城乡的天马河边,也有⼀株古榕树,树冠覆盖⾯积约15亩,可让数百⼈在树下乘凉。

中国台湾、福建、⼴东和浙江的南部都有榕树⽣长,⽥间、路旁⼤⼩榕树都成了⼀座座天然的凉亭,是农民和过路⼈休息、乘凉和躲避风⾬的好场所。

例⼦:榕树 板根现象 板根是⼀种热带⽊本植物所特有的板状不定根,可看成是⼀种⽓⽣根。

也是热带⽓候下的⼀种特殊⽣态现象。

热带⾬林中的⼀些巨树较⼤的板根可达⼗多⽶⾼,延伸⼗多⽶宽,形成巨⼤的侧翼,甚为壮观。

板根是乔⽊的侧根外向异常次⽣⽣长所形成,是⾼⼤乔⽊的⼀种附加的⽀撑结构,通常辐射⽣出,以3—5条为多,并以最为负重的⼀侧发达,在⼟壤浅薄的地⽅板根更易形成。

例⼦:四树⽊银叶树 附⽣植物 附⽣现象是指两种⽣物虽紧密⽣活在⼀起,但彼此之间没有营养物质交流的⼀种⽣命现象。

⼀种植物借住在其他植物种类的⽣命体上,能⾃⼰吸收⽔分、制造养分。

这种包住不包吃的现象,被称为附⽣,也叫做着⽣。

例⼦:鸟巢蕨⽆根藤 滴⽔叶尖 滴⽔叶尖是⼀种地理现象,主要是指热带地区对流运动显著,每天午后两点左右都会由于强对流⽽形成对流⾬,⽽热带地区的植物较茂盛,⾬⽔顺叶尖流下,形成滴⽔叶尖。

滴⽔叶尖也是⼀个植物学名词,指叶尾细长,易含蓄⽔珠。

滴⽔叶尖也是⼀种美妙的⾃然界的现象。

例⼦:菩提叶龟背⽵ 绞杀植物 指⼀种植物以附⽣来开始它的⽣活,然后长出根送进⼟壤⾥,(可以在空中发芽)变成独⽴⽣活的植物,并杀死原来借以⽀持它的植物,是⼀类⽣活⽅式⽐较特殊的植物。

小学二年级科学认识常见的动物和植物常见动物和植物的科学认识科学是我们认识世界的一种方法,通过科学,我们可以更好地了解我们周围的动物和植物世界。

在小学二年级的学习中,我们将接触到一些常见的动物和植物,下面我将为大家介绍一些有趣的科学知识。

一、常见的动物1. 蜜蜂蜜蜂是一种昆虫,它们通常生活在蜂巢中。

蜜蜂有三个主要的职责:工蜂、雄蜂和蜂王。

工蜂负责搜集花蜜和花粉,雄蜂负责交配,而蜂王则负责产卵。

蜜蜂不仅产生蜂蜜,还对花朵进行传粉,帮助植物繁殖。

2. 海豚海豚是一种非常聪明的海洋动物,它们属于哺乳动物,而不是鱼类。

海豚通常生活在海洋中,通过尾巴的摆动来游泳。

它们使用超声波进行通信和定位。

海豚是非常友善和善良的动物,常常和人类建立深厚的关系。

3. 老虎老虎是一种大型的猫科动物,它们有强壮的肌肉和锐利的牙齿。

老虎通常生活在丛林中,是顶级捕食者之一。

它们以其他动物为食,如鹿、野猪等。

由于人类的猎杀和栖息地丧失,老虎正面临着濒临灭绝的危险。

二、常见的植物1. 玫瑰玫瑰是一种常见的花卉植物,具有美丽的花朵和芳香的香气。

玫瑰有各种颜色和品种,如红色、粉色、白色等。

它们通常生长在阳光充足的地方,并需要充足的水分和肥料来生长。

2. 树木树木是地球上最常见的植物之一,它们起到保护土壤和提供氧气的重要作用。

树木通常有坚实的树干和茂密的树叶,能够吸收太阳能并进行光合作用。

除了提供氧气外,树木还可以为其他生物提供栖息地和食物。

3. 小麦小麦是一种重要的农作物,被广泛种植和食用。

它是我们日常面包、面条等食物的主要成分。

小麦通常需要充足的阳光和适量的水分才能生长,然后通过收割来获得谷物。

在认识这些常见的动物和植物的过程中,我们要学会保护它们,帮助它们生存和繁衍。

同时,我们也要通过科学的方法来探索更多有关动物和植物的知识,深入了解它们的生态特点和生活习性。

通过科学认识常见的动物和植物,我们可以更好地欣赏自然的美丽,增加我们对大自然的敬畏之心。

八年级生物植物的生长与繁殖植物是地球上最基本的生物类型之一,对于人类和整个生态系统都起着至关重要的作用。

了解植物的生长和繁殖过程对于我们理解和保护自然界具有重要意义。

本文将从生长和繁殖两个方面,探讨八年级生物植物的特点和生命周期。

一、植物的生长过程植物的生长是一个连续而持久的过程,可分为两个主要阶段:幼苗期和成熟期。

幼苗期是植物从种子开始发芽,到形成嫩叶和嫩茎的阶段。

在这个阶段,植物主要依赖种子内外的营养物质进行生长,同时需要光照和适宜的温度。

幼苗期的植物通常比较柔弱,需要额外的保护和关爱。

成熟期是植物经过一段时间的生长和发育后,形成成熟的根、茎、叶和花或果实。

在成熟期,植物通过自身的光合作用,将太阳能转化为化学能,并吸收土壤中的营养物质进行生长。

此时,植物已经具备了自我养活和繁殖的能力。

二、植物的繁殖方式植物有多种繁殖方式,包括无性繁殖和有性繁殖。

1. 无性繁殖无性繁殖是指植物通过植物体的一部分,直接形成新的植株。

常见的无性繁殖方式有:(1) 分株繁殖:某些植物的茎在地下或地上长出侧枝,成为新的植株。

例如,薹草和竹子就是通过分株繁殖进行扩张的。

(2) 嫁接繁殖:将两个植物体的茎或枝接在一起,使它们相互融合,形成一个新的植株。

嫁接常用于果树的繁殖,以获得优质品种。

(3) 切条繁殖:将植物的茎、枝或叶片切下来,插入土壤中或水中,等待其生根并生长出新的植株。

切条繁殖常用于观赏植物和经济作物的繁殖。

2. 有性繁殖有性繁殖是指植物通过花粉和卵细胞的结合,形成新的植株。

常见的有性繁殖方式有:(1) 花的传粉:植物通过花的结构吸引昆虫、鸟类或风等动物帮助传递花粉。

传粉过程中,花粉颗粒会结合卵细胞,形成种子,进而发育为新的个体。

(2) 胚珠的受精:花的胚珠中的卵细胞和雄性生殖细胞结合,形成受精卵。

然后,受精卵发育成种子,并通过风、动物或其他媒介分散到周围环境。

(3) 子房的发育:花的子房会发育成果实,果实中的种子可以孕育新的植株。

小学科学易考知识点植物生长动物分类天气变化物质的性质及变化通过对小学科学易考知识点的讲解,本文将涉及植物生长、动物分类、天气变化以及物质的性质及变化。

在文章中,我将为你解释这些知识点的基本概念、原理以及相关实例。

请您放心,我将以适当的格式和语言来撰写这篇文章。

植物生长植物是地球上最基本的生物之一,它们通过植物生长过程,不断从种子生长为成熟的植物。

植物生长有几个关键环节,包括发芽、生长、开花和结果等。

首先,种子发芽是植物生长的起点。

当种子遇到适宜的环境条件,如水分、温度和适当的光照时,种子开始吸收水分,膨大并破裂。

接着,种子发出幼小的根和茎,这些结构则是植物的生长基础。

随后是植物的主干生长。

主干是植物体的骨架,也是植物吸收水分和养分的主要通道。

主干同时负责将养分和水分输送到植物的其他部位,确保整个植物体的正常生长与发育。

当植物达到一定阶段,如适应季节变化或受到其他因素的刺激,它们会开始开花。

开花是授粉和繁殖的重要过程。

花中的雄蕊和雌蕊结合,产生新的种子。

这些种子则可以传播和繁衍植物的基因。

最后,果实的形成是植物生长过程的最后一步。

果实是植物为了保护种子并帮助其传播而形成的。

它们具有吸引动物吃下果实并随后排泄出种子的功能。

这样,种子就能在新的地方生根发芽,从而完成植物的生命周期。

动物分类在动物界中,有许多种类各异的生物。

为了使对动物的研究更加有序和便于理解,科学家将动物分为不同的分类等级。

常见的分类等级包括物种、属、科、目、纲和门等。

物种是最基本的分类单位。

在物种内,动物拥有相似的特征,可以互相繁殖并产生生育后代。

不同物种之间的生育能力通常较低。

属是更高一级的分类单位。

属级别下可能会包含多个物种,这些物种之间有着更多的相似之处,并且可以追溯到共同的祖先。

科是更高一级的分类等级。

科级别下可能包含多个属,这些属类似于同一科的物种群。

目是更高一级的分类等级。

目级别下可能包含多个科,这些科又有着更多的相似特征与起源。

植物的自然现象植物是地球上最古老的生物之一,其进化历程可追溯至约45亿年前。

植物的生命活动与生长发育呈现出种种自然现象,这些现象常常受到环境、营养、生理生化等多方面的影响,是植物适应环境变化、保持生命健康的必要条件。

接下来,我们将从生长、繁殖、代谢等方面介绍植物的自然现象。

一、生长1. 光合作用光合作用是植物利用光能合成有机物质的过程。

在光合作用中,植物利用叶片中的叶绿素吸收光能,将二氧化碳和水合成有机物质,其中产生的氧气则释放到空气中。

光合作用是维持地球上所有生物生命的重要途径之一。

2. 细胞分裂细胞分裂是植物长大并形成新生物体的基础。

细胞分裂包括有丝分裂和无丝分裂两种方式,其中有丝分裂是最常见的一种方式。

细胞分裂时,染色体会在细胞核内复制、分离,并在胞质内形成新的细胞质和核膜,最终形成两个新的细胞。

3. 细胞伸长和分化细胞伸长和分化是植物生长的两个基本方面。

植物的组织和器官会通过细胞分化形成不同的细胞类型,包括根、茎、叶等。

随着细胞分化的进行,这些细胞会伸长,从而使植物体积增加。

二、繁殖1. 有性繁殖植物通过有性繁殖将自身的遗传物质传递给下一代。

一般情况下,有性繁殖包括花的开放、授粉和结实三个阶段。

花的开放会吸引传粉者授粉,而授粉则使花荚中的花粉和雌蕊中的卵子结合,形成种子。

种子可以在适宜的环境条件下发芽并生长为新的植物。

无性繁殖是指植物不依靠种子的繁殖方式,而是依靠植物体的不同部分生成新的个体。

无性繁殖包括根繁殖、茎繁殖和叶繁殖等。

有些植物可以通过地下的根茎产生新植株,而有些植物则可以通过叶片的一角形成新植株。

三、代谢植物进行呼吸作用可以产生ATP能量,供细胞工作所使用。

植物进行呼吸作用吸收氧气,同时释放二氧化碳,与光合作用相反。

在暗处,植物的光合作用减弱,呼吸作用会增强。

2. 吸收营养植物通过根系吸收营养,其中包括植物生长所需要的各种元素和化合物。

植物的生长、开花、结果和繁殖都需要这些养分的支持。

2024大象版科学小学二年级上册知识点梳理归纳一、我们的地球家园(一)认识地球1. 地球是我们生活的家园,它是一个巨大的球体。

地球表面有陆地和海洋,陆地上有高山、平原、丘陵等不同的地形。

海洋面积比陆地面积大得多,地球上的大部分面积都被海洋覆盖。

2. 地球有大气层,它保护着地球上的生物。

大气层可以阻挡太阳的紫外线和宇宙中的其他有害辐射。

大气层还能保持地球的温度,使地球上的生物能够生存。

(二)地球上的自然现象1. 天气变化天气是指一定区域、一定时间内我们周围大气的变化情况。

常见的天气现象有晴天、阴天、雨天、雪天等。

晴天时,天空中没有云彩,阳光明媚;阴天时,天空中布满云彩,光线较暗;雨天时,会下雨,有时还会伴有雷电;雪天则会下雪。

2. 四季变化地球围绕太阳公转,形成了四季变化。

春季,气温逐渐升高,万物复苏,花朵盛开;夏季,天气炎热,是一年中最热的季节;秋季,气温开始下降,树叶变黄飘落;冬季,天气寒冷,有时会下雪。

3. 昼夜交替地球自转产生了昼夜交替现象。

当太阳升起时,是白天;当太阳落下时,是夜晚。

(三)保护地球家园1. 爱护环境不乱扔垃圾,保持环境整洁。

节约用水,珍惜水资源。

爱护花草树木,保护生态环境。

2. 节约能源随手关灯,节约用电。

少用一次性物品,减少资源浪费。

乘坐公共交通工具,减少汽车尾气排放。

二、动物的特征(一)常见的动物1. 哺乳动物哺乳动物是一类用乳汁哺育幼崽的动物。

常见的哺乳动物有猫、狗、兔子、猴子等。

它们身体表面有毛,体温恒定,用肺呼吸。

2. 鸟类鸟类是有羽毛、有翅膀、会飞的动物。

常见的鸟类有麻雀、鸽子、燕子等。

它们身体表面有羽毛,体温恒定,用肺呼吸,有喙无齿。

3. 鱼类鱼类是生活在水中,用鳃呼吸,用鳍游泳的动物。

常见的鱼类有金鱼、鲤鱼、鲫鱼等。

它们身体表面有鳞片,体温不恒定。

4. 昆虫昆虫是身体分为头、胸、腹三部分,有三对足、两对翅膀的动物。

常见的昆虫有蝴蝶、蜜蜂、蚂蚁等。

它们身体表面有外骨骼,体温不恒定。

《写观察日记》教学设计授课时间:202年月日授课内容:第三单元习作:写观察日记授课教师:教材分析:本单元习作是写观察日记。

要求围绕观察对象进行连续观察用观察日记记录自己的收获。

三年级下学期学生已经学习了“观察事物的变化,把实验过程写清楚”,本次习作是在此要求上的进一步提升。

通过本单元精读课文、课后“资料袋''“阅读链接”的学习,学生已经初步掌握了连续观察的方法,为习作打下了基础。

教材第一部分,以精读课文《爬山虎的脚》《蟋蟀的住宅》和“阅读链接”《燕子窝》为例,告诉学生连续观察的重要性,激发学生对周围事物进行连续观察的兴趣,明确交代了本次习作的任务——用观察日记记录收获。

教材第二部分,用图文结合的形式列举了连续观察的对象。

有植物种子的生长过程,树叶颜色在秋天的变化,还有月亮的变化,以及动物的生活习性。

旨在唤醒学生的生活记忆,帮助学生打开思路。

同时,也提示了观察的重点是事物的变化。

教材第三部分,对观察日记提出具体要求。

一是明确日记的主要内容:记录观察对象的变化,可以写下观察的过程、观察者的想法和心情,鼓励学生附上图画或照片,让日记的内容更加丰富。

这些都为学生提供了习作支架,降低了习作难度。

二是提示日记的形成方式:在前期观察记录或观察日记的基础上进行整理。

三是提供评价的标准:观察细致,内容准确。

旨在引导学生从内容和表达上学会修改自己的习作,同时为学生提供展示的机会,增强学生习作的自信心,让学生在交流中取长补短,完善自己的观察日记。

学情分析:在以前的学习中,学生一方面已经了解了日记的一般格式,初步养成了写日记的习惯;另一方面,知道要仔细观察,注意事物的变化,把观察到的事物写清楚。

这些都为本次习作奠定了基础。

教学目标:1.能进行连续观察,用观察日记记录观察对象的变化。

2.能在小组内分享观察日记,并进行评价。

教学重难点:能进行连续观察,用观察日记记录观察对象的变化。

教学准备:准备资料:多媒体课件。

教科版小学《科学》六年级上册全册教案一、教学内容1. 多种多样的自然现象气象万千:认识不同气象现象,如风、云、雨、雪等。

地球的力量:了解地震、火山、山川等地理现象。

2. 生命在变化中成长植物的生长:学习种子发芽、植物生长的过程。

动物的发育:了解昆虫、鱼类、鸟类等动物的发育过程。

3. 能量的转化与守恒能量无处不在:认识不同形式的能量,如机械能、热能、电能等。

能量的转化:学习能量转化的实例,如水力发电、太阳能电池等。

4. 人类与环境的和谐共生环境保护:了解环境保护的重要性,学习垃圾分类、节约用水等环保行为。

和谐共生:探讨人与自然和谐共生的途径。

二、教学目标1. 知识与技能:掌握不同自然现象的特点及成因。

了解动植物的生长发育过程,认识生命的神奇。

理解能量转化与守恒的原理,认识不同形式的能量。

培养环保意识,学会与自然和谐共生。

2. 过程与方法:通过观察、实验、调查等实践活动,学习科学探究的方法。

运用所学知识解决实际问题,提高分析问题和解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观:培养学生对自然科学的热爱,激发学习兴趣。

增强环保意识,培养学生的社会责任感。

三、教学难点与重点1. 教学难点:能量转化与守恒的原理。

环保意识的形成与实践。

2. 教学重点:自然现象的特点及成因。

动植物的生长发育过程。

能量的不同形式及其应用。

四、教具与学具准备1. 教具:气象现象图片、地球仪、植物种子、动物模型等。

实验器材:显微镜、放大镜、温度计、能量转化装置等。

2. 学具:学生分组实验器材:植物种子、土壤、浇水工具等。

学生个人实验器材:画笔、彩纸、剪刀、胶水等。

五、教学过程1. 导入新课:以实践情景引入,如观察校园内的气象现象、植物生长等。

2. 新课内容:通过讲解、实验、讨论等形式,学习各章节内容。

3. 例题讲解:指导学生分析典型例题,掌握解题方法。

4. 随堂练习:设计针对性练习,巩固所学知识。

梳理本节课所学内容,解答学生疑问。

六、板书设计1. 教科版小学《科学》六年级上册2. 内容:各章节及重点知识点。

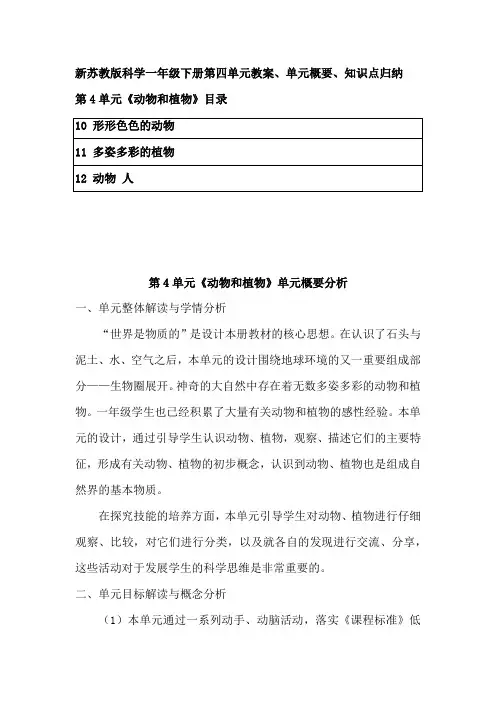

新苏教版科学一年级下册第四单元教案、单元概要、知识点归纳第4单元《动物和植物》目录第4单元《动物和植物》单元概要分析一、单元整体解读与学情分析“世界是物质的”是设计本册教材的核心思想。

在认识了石头与泥土、水、空气之后,本单元的设计围绕地球环境的又一重要组成部分——生物圈展开。

神奇的大自然中存在着无数多姿多彩的动物和植物。

一年级学生也已经积累了大量有关动物和植物的感性经验。

本单元的设计,通过引导学生认识动物、植物,观察、描述它们的主要特征,形成有关动物、植物的初步概念,认识到动物、植物也是组成自然界的基本物质。

在探究技能的培养方面,本单元引导学生对动物、植物进行仔细观察、比较,对它们进行分类,以及就各自的发现进行交流、分享,这些活动对于发展学生的科学思维是非常重要的。

二、单元目标解读与概念分析(1)本单元通过一系列动手、动脑活动,落实《课程标准》低年段的课程目标。

科学知识:认识周边常见的动物和植物,能简单描述其外部主要特征。

科学探究:在教师指导下,能利用多种感官或者简单的工具,观察对象的外部形态特征及现象。

在教师指导下,能用语言初步描述信息。

在教师指导下,有运用观察与描述,比较与分类等方法得出结论的意识。

科学态度:能在好奇心的驱使下,对常见的动植物和物质的外在特征、生活中的科学现象、自然现象表现出探究兴趣。

愿意倾听、分享他人的信息;乐于表达、讲述自己的观点;能按要求进行合作探究学习。

科学、技术、社会与环境:了解人类的生活和生产需要从自然界获取资源,同时会产生废弃物,有些垃圾可以回收利用;珍爱生命,保护身边的动植物,意识到保护环境的重要性。

(2)本单元学习内容基于《课程标准》课程内容中“生命科学领域”的低年段要求。

7.1 生物具有区别于非生物的特征。

知道动物和植物都是生物。

7.2 地球上存在不同的动物,不同的动物具有许多不同的特征,同一种动物也存在个体差异。

说出生活中常见动物的名称及其特征。

说出动物的某些共同特征。

语文综合性学习:大自然的启示【活动设计理念】《语文课程标准》指出,开展语文综合性学习,在于“拓宽语文学习和运用的领域,注重跨学科的学习和现代科技手段的运用,使学生在不同内容和方法的相互交叉、渗透和整合中开阔视野,提高学习效率,初步获得现代社会所需要的语文实践能力。

”“综合性学习”是《小学语文课程标准》提出的要求,也是新课改下小学语文课堂探究的课题。

综合性学习是形成“自主、合作、探究”学习方式的重要途径,对学生语文素养的整体提高有很大的促进的作用,是践行新课标、新课程、新课改的有效手段。

【活动目标】1、通过学生走进大自然,观察大自然中的动物、植物的生长或其他自然现象,了解大自然的规律,从中有所发现,受到启发,有所发明,有所创造;通过学生去搜集资料或调查访问,了解人类从大自然中受到启发而有的发明创造;增强环保意识,提高学生的语文素养。

2、通过对大自然的启示的研究,让学生体验自主、合作、探究的乐趣,学会交流与合作。

能写调查报告;办一期手抄报;写一份建议书或一份推广介绍大自然的启示的活动方案或撰写介绍大自然的启示的短文等。

3、通过对大自然的启示的研究,培养学生在生活中发现问题、提出问题、解决问题的能力。

培养学生搜集、筛选、整理资料的能力。

4、通过活动,培养学生有目的地制定方案、利用网络查找资料、按方案进行调查研究从而解决问题的能力。

5、通过展示成果,交流综合性学习的感受,提高倾听、应对、表达等语言能力。

教学重难点:重点:培养认真倾听,有条理清楚地表达的能力以及探究意识。

难点:通过合作交流,培养创新精神。

学习者分析1、本班学生已是四年级的学生,全班52人,以中层生居多;2、学生的语文基础知识比较好,有一定的分析、归纳的能力;3、学生对收集资料、调查访问、动手实验以及进行小发明等活动比较陌生,但很感兴趣;4、学生思维活跃,喜欢和同学交流,乐于表现自己,渴望达到同学和教师的赞许。

教学内容分析《大自然的启示》是人教课标版四年级下册语文第三组课文中设计的综合性学习活动。

《大自然的启示》展示课教学目标:1、通过对大自然的启示的研究,让学生体验自主、合作、探究的乐趣,学会交流与合作。

2、通过对大自然的启示的研究,培养学生在生活中发现问题、提出问题、解决问题的水平。

培养学生搜集、筛选、整理资料的水平。

3、通过展示成果,交流综合性学习的感受,提升倾听、应对、表达等语言水平。

教学重难点:通过学生观察大自然中的动物、植物的生长或其他自然现象,了解大自然的规律,从中受到启发,有所发明,有所创造,增强环保意识,提升学生的语文素养。

教学过程:一、激趣导入,引出学习目标同学们,古人云:“师法自然。

”的确,大自然是人类的老师。

它不但使我们得到启示,懂得了发明创造,同时还告诉我们如果不遵循自然之道,将会受到严重的惩罚。

这个阶段我们围绕“大自然的启示”展开了一次语文综合性学习,收获很多。

我们不但要把“大自然的启示“告诉给自己,还要告诉给周围的人,让大家都行动起来。

漫步大自然,将启示播洒人间。

二、展示交流,汇报学习成果。

1、在实行交流之前,明确要求:(1)每组推选一名代表实行主持;(2)要充分展示本组的探究成果,表达清楚;(3)展示同学声音洪亮,吐词清晰;(4)允许其他小组的成员实行质疑,发表不同的意见;2、各组展示交流(1)动物组师:动物组的同学真棒,你们收集到了那么多的资料。

既然动物能给人类这么多的启示,植物也不甘落后。

下面我们一起来分享植物组的成果吧!有请植物组的同学。

(2)植物组下面就请同学们和我一起来读读屏幕上相关植物精神的启示吧!(出示幻灯片)1.成熟的麦穗低垂着头,那是在教我们谦虚。

2.莲花出淤泥而不染,那是在告诉我们要洁身自好。

3.挺拔的向日葵昂着首,那是在教我们追求.4.如雪般洁白的梅迎风伫立,那是在教我们勇敢.5.金灿灿的向日葵面向太阳,那是在教我们向上.6.含差草默默收拢叶片,那是告诉我们切莫过度张场。

师:看来大自然真的是非常的深刻,虽然不声不响,却能给人超常的力量。

1. 种群地球上任何一种动物或植物都由许多个体组成,这些个体在地表总是占据着一定的地区,我们把占据着一定环境空间的同一种生物的个体集群叫做种群。

换句话说,种群就是在一定空间中同种生物的个体群。

种群是由个体组成的,但是当生物进入到种群水平时,生物的个体已成为较大和较复杂生物体系中的一部分,此时,作为整体的种群出现了许多不为个体所具有的新属性,如出生率、死亡率、年龄结构、分布格局和某些动物种群独有的社群结构等特征。

在自然界,种群是物种存在、物种进化和表达种内关系的基本单位,是生物群落或生态系统的基本组成部分,同时也是生物资源开发、利用和保护的具体对象。

种群个体数目的增加称为种群增长。

如果一个单独的种群(在自然界,常常是若干种群的个体生长在一起)在食物和空间充足,并无天敌与疾病以及个体的迁人与迁出等因素存在时,按恒定的瞬时增长率(r)连续地增殖,即世代是重叠时,该种群便表现为指数式增长,即dN/dt=rN。

其积分就得到经过时间t后种群的总个体数,可用一条个体数目不断增加的J形曲线来表示(图10-4)。

种群如按此方式增长,那么一个细菌经过36小时,完成108个世代后,将繁殖出2107个细菌,可以布满全球一尺厚。

达尔文也曾计算过繁殖缓慢的大象的个体。

一对大象任其自由繁殖,后代都能成活,750年后将会有19000 000 头大象的存在。

这些显然是一种推算。

实际上,这种按生物内在增长能力即生物潜力呈几何级数或指数方式的增长在自然界是不可能实现的。

因为限制生物增长的生物因素和非生物因素即环境阻力的存在(如有限的生存空间和食物,种内和种间竞争,天故的捕食,疾病和不良气候条件等)和生物的年龄变化等必然影响到种群的出生率和存活数目,从而降低种群的实际增长率,使个体数目不可能无限地增长下去。

相反,通常是当种群侵入到一个新地区后,开始时增长较快,随后逐渐变慢,最后稳定在一定水平上,或者在这一水平上下波动。

此时个体数目接近或达到环境最大容量或环境的最大负荷量(K)。

9《自然之道》教案(第一课时)教学目标:1、理解7个生字,能准确认读并理解“旅游、侦察、愚蠢、争先恐后、若无其事、欲出又止、鱼贯而出、愚不可及”等词语含义。

2、准确、流利地朗读课文,理解课文内容,体会文章表达的思想情感,从中受到做事要遵循自然规律的教育。

3、理解课文中“自然之道”的含义。

明白做事情要理解自然之道,遵循自然之道。

能联系生活和阅读中的经验发表自己的见解,激发探究大自然规律的兴趣。

教学难点:体会文章所表达的思想感情。

教学过程:一、故事导入,引出“道”。

1、导入:同学们,大自然气象万千,美丽无比;充满生机,也充满神秘。

首先,让我们一起看看神奇的大自然。

出示图片,展示美丽的大自然。

今天,我们就跟随作者到南太平洋加拉巴哥岛,考察一下幼龟是怎样离巢进入大海的。

理解这个真实而又引人深思的故事——《自然之道》(板书)2、齐读课题,思考提问:你认为这里的“道”是什么意思?(道理、规律)二、初读课文,感知“道”。

1、自读课文,读顺读懂:请同学们认真读课文,要读准字音,读通语句,有不懂的词语要联系生活或上下文想想意思,读完后思考一下这个故事主要讲什么。

学生自读课文,教师巡视协助时表扬好的读书习惯和方法。

(1)检查词语,想象画面刚刚同学们读得都很投入,有信心接受检查吗?老师这儿有几组词语想请你们读一读,出示新词:幼龟侦察嘲鸫颓丧巢穴蠢事返回海鸥气喘吁吁响彻云霄无遮无拦愚不可及重点指导“颓,穴”的读音。

指生解释“无遮无拦愚不可及”词的意思,让学生养成不懂词语查字典的习惯。

(2)理解大致内容结合预习要求,让学生说说本文的主要内容,相机实行补充指导。

大致内容是:方法一:利用文中的好词句实行串连。

我和同伴及一个生物学家向导,结队来到一个小岛旅游,观察幼龟是怎样离巢进入大海的。

看到一只探头出穴的幼龟被嘲鸫咬啄时,不顾向导劝阻,(愚不可及)地要向导把幼龟抱向大海。

成群的幼龟以为外面很安全,就从巢中(鱼贯而出),结果让食肉鸟(饱餐一顿)。

《植物的变化》教学设计(第1课时)课程道德与法治类型新授课一、教材分析:《植物的变化》是教科版科学一年级上册中的一个重要单元,第一课时旨在引导学生初步观察并理解植物在生长过程中的基本变化。

通过这一课的学习,学生将能够认识到植物是生命的体现,它们在生长过程中会经历一系列显著的变化。

二、教学目标:1. 知识与技能:学生能够初步认识并描述植物在生长过程中的基本变化,如发芽、长叶、开花等。

2. 过程与方法:通过观察、记录、讨论等科学方法,培养学生观察自然现象的能力,并学会用简单的方式记录观察结果。

3. 情感态度与价值观:激发学生对植物生长变化的兴趣和好奇心,培养他们对大自然的关爱之情,树立观察自然、保护环境的意识。

三、教学重难点:重点:学生能够观察并描述植物在生长过程中的基本变化。

难点:引导学生关注植物生长过程中的细节变化,并坚持长期观察记录。

四、教学准备:1.各类植物生长变化的图片或视频资料。

2.实物展示:一些处于不同生长阶段的植物样本(如豆芽、幼苗、开花植物等)。

3.观察记录表,供学生记录观察结果。

4.多媒体教学设备,如投影仪、电脑等。

五、教学过程:(一)导入新课1. 教师展示植物生长变化的图片或视频,引导学生观察并思考:你们看到了什么?植物在生长过程中发生了什么变化?2. 引导学生分享自己的观察感受,引出本课主题——《植物的变化》。

教师:同学们,请大家看大屏幕。

这里有一些非常有趣的图片和视频,它们展示了植物从种子到成熟的全过程。

现在,请大家仔细观察,看看你们能发现什么?植物在生长的过程中,都经历了哪些变化呢?学生A:我看到了!一开始是小小的种子,然后它发芽了,长出了嫩绿的小叶子,接着叶子越来越多,还长高了许多,最后开出了美丽的花朵!教师:很好,A同学观察得非常仔细。

那么其他同学呢?你们还有什么其他的发现或者感受吗?学生B:我觉得植物的生长过程真的很神奇,它们好像在不断地努力和变化,才能长成我们看到的样子。

幼儿园大班教案《大自然的语言》一、教学内容本节课选自幼儿园大班教材《探索自然》的第四章《大自然的语言》。

详细内容包括:了解大自然中的各种语言,如动物的叫声、植物的生长变化、自然现象等;引导幼儿观察大自然,学会倾听、观察、发现大自然中的语言;通过实践活动,培养幼儿对大自然的热爱和好奇心。

二、教学目标1. 知识目标:让幼儿了解大自然中的各种语言,并能够辨别出常见的动物叫声、植物生长变化和自然现象。

2. 能力目标:培养幼儿观察、倾听、发现大自然中的语言的能力,提高幼儿的观察力和想象力。

3. 情感目标:激发幼儿对大自然的热爱,培养幼儿保护环境的意识。

三、教学难点与重点难点:让幼儿理解大自然中的语言,并能够运用观察和倾听去发现。

重点:引导幼儿关注大自然,培养幼儿对大自然的热爱和好奇心。

四、教具与学具准备教具:图片、视频、录音机、卡片等。

学具:画笔、画纸、彩泥等。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)(1)带领幼儿到户外观察大自然,让幼儿闭上眼睛倾听周围的声音,引导幼儿发现大自然中的各种语言。

(2)请幼儿分享自己听到的大自然声音,如鸟叫声、风吹树叶声等。

2. 例题讲解(10分钟)(1)出示图片,讲解大自然中的语言,如动物的叫声、植物的生长变化、自然现象等。

(2)播放录音,让幼儿辨别是哪种动物的叫声,并模仿叫声。

3. 随堂练习(10分钟)(1)分组讨论,让幼儿互相交流大自然中的语言。

(2)请每组派代表分享讨论成果,其他幼儿补充。

4. 巩固知识(5分钟)(1)出示卡片,让幼儿说出卡片上的自然现象。

(2)让幼儿用自己的话描述大自然中的语言。

(2)引导幼儿关注大自然,激发幼儿对大自然的热爱。

六、板书设计1. 大自然的语言动物叫声植物生长变化自然现象2. 倾听、观察、发现七、作业设计1. 作业题目:观察大自然,记录下你发现的大自然语言。

2. 答案:(1)鸟叫声(2)树叶飘落(3)花开花谢(4)下雨八、课后反思及拓展延伸本节课通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习等方式,让幼儿了解了大自然中的语言,培养了幼儿观察、倾听、发现的能力。

大自然给人类的启发是多种多样的。

大自然的巢穴,天然浑成,质朴无华,然而正是受此启发,人类才发展起了建设科学,建立起了现代化大城市。

大自然的河流,看起来不以人的意志为转移,日夜奔腾不息,但它不也是在日夜教导人们如何理解地球的重力、运动的惯性力等许多道理,教会人们如何开发利用大自然的潜能吗?金属,给人类的灵感就更多了,这类看起来很坚硬的东西,被火融化后竟能按照人类的需要变成为人类所用的工具,更重要的是,它让人们明白了各种物质都有熔点,都能进行形态和能态转化。

1、瓦特看到蒸汽冲起水壶的盖子,发明了蒸汽机

2、根据蝙蝠做出了雷达.

3、人类根据蜻蜓的翅膀发明了飞机,

4、根据蝙蝠的嘴和耳朵发明雷达,动物、植物的生长或其他自然现象及受到的启发- lyj.9973 - 小精灵的博客

5、根据鲸鱼的外形发明了轮船,

6、根据青蛙的眼睛发明了“电子蛙眼”.

7、由令人讨厌的苍蝇,仿制成功一种十分奇特的小型气体分析仪。

已经被安装在宇宙飞船的座舱里,用来检测舱内气体的成分。

8、从萤火虫到人工冷光;

9、电鱼与伏特电池;

10、水母的顺风耳,仿照水母耳朵的结构和功能,设计了水母耳风暴预测仪,能提前15小时对风暴作出预报,对航海和渔业的安全都有重要意义。

11、人们根据蛙眼的视觉原理,已研制成功一种电子蛙眼。

这种电子蛙眼能像真的蛙眼那样,准确无误地识别出特定形状的物体。

把电子蛙眼装入雷达系统后,雷达抗干扰能力大大提高。

这种雷达系统能快速而准确地识别出特定形状的飞机、舰船和导弹等。

特别是能够区别真假导弹,防止以假乱真。

电子蛙眼还广泛应用在机场及交通要道上。

在机场,它能监视飞机的起飞与降落,若发现飞机将要发生碰撞,能及时发出警报。

在交通要道,它能指挥车辆的行驶,防止车辆碰撞事故的发生。

12、根据蝙蝠超声定位器的原理,人们还仿制了盲人用的“探路仪”。

这种探路仪内装一个超声波发射器,盲人带着它可以发现电杆、台阶、桥上的人等。

如今,有类似作用的“超声眼镜”也已制成。

模拟蓝藻的不完全光合器,将设计出仿生光解水的装置,从而可获得大量的氢气。

13、根据对人体骨胳肌肉系统和生物电控制的研究,已仿制了人力增强器——步行机。

现代起重机的挂钩起源于许多动物的爪子。

14、屋顶瓦楞模仿动物的鳞甲。

15、船桨模仿的是鱼的鳍。

16、锯子学的是螳螂臂,或锯齿草。

17、苍耳属植物获取灵感发明了尼龙搭扣。

18、嗅觉灵敏的龙虾为人们制造气味探测仪提供了思路。

19、壁虎脚趾对制造能反复使用的粘性录音带提供了令人鼓舞的前景。

20、贝用它的蛋白质生成的胶体非常牢固,这样一种胶体可应用在从外科手术的缝合到补船

等一切事情上

21、根据蝙蝠,研究了雷达

22、根据鱼类,研究了潜水艇

23、根据鸟类,研究了飞机根据荧火虫,研究了荧光灯,

24、一个人握住一个鸡蛋使劲地捏,无论怎样用力也不能把鸡蛋捏碎。

薄薄的鸡蛋壳之所以能承受这么大的压力,是因为它能够把受到的压力均匀地分散到蛋壳的各个部分。

建筑师根据这种“薄壳结构”特点,设计出了许多既轻便又省料的建筑物。

人民大会堂、北京火车站以及其他很多著名建筑,屋顶都采用了这种“薄壳结构”。

25、响尾蛇与现代军事装备响尾蛇的视力几乎为零,但其鼻子上的颊窝器官具有热定位功能,即使爬虫、小兽等在夜间入睡后,凭借它们身体所发出的热能,响尾蛇都能感知并敏捷地前往捕食。

科学家根据响尾蛇这一奇特功能,研制出现代夜视仪、空对空响尾蛇导弹,以及仿生红外线探测器

26、长颈鹿与抗荷飞行服超音速歼击机突然加速爬升的时候,由于惯性的作用,飞行员身体中的大量血液会从心脏流向双脚,使脑子产生缺血现象。

如何解决这个问题?科学家从长颈鹿的身体构造得到启发。

长颈鹿的脖子很长,脑子与心脏的距离大约是3米,要使血液能输送到头上,血压相对要高,大约是人体的两倍。

但当长颈鹿低头喝水时,血液却没有一股脑地涌向头部。

原来是裹在长颈鹿身体表面的一层厚皮起了作用。

长颈鹿低头时,厚皮紧紧地箍住了血管,限制了血压,使其不能因血压突然升高而发生意外。

依照长颈鹿皮原理设计的抗荷飞行服,飞行员穿上后在一定程度上起到了限制血压的作用,当飞行加速时,抗荷飞行服还能压缩空气,也能对血管产生一定的压力,就此而言比长颈鹿的厚皮更高明了一步。

27 、车前草是一种很普通的小草,它的叶子是按螺旋形来排列的,这种排列方式,使每片叶子都能得到充足的阳光,有利于植物的生长。

建筑师们依照车前草叶子的形状,设计建造了螺旋状排列的楼房,使每个房间都能享受到明亮、温暖的阳光,避免了普通楼房在这方面的不足。

28、高山上的云杉长年累月都经受着狂风的袭击,树干的底部变得又粗又大,整个树干成了圆锥形。

这种形状使云杉牢牢地挺立在山顶之上。

人们模仿云杉建立的广播电视塔,即使遭到强台风的袭击,也不会有倒塌的危险。