藏族饰品及生产工艺

- 格式:ppt

- 大小:7.74 MB

- 文档页数:26

西藏的民间艺术品自古以来,我国西藏就以悠久的历史、灿烂的文化,壮丽的自然风光和奇特的人文景观著称于世。

勤劳、勇敢、智慧、质朴的藏族人民繁衍生息在这块富饶而神奇的土地上,创造了辉煌的物质文明和精神文明。

璀璨的藏族民间艺术,是中华民族文化宝库中的一枝奇葩,今天就让我们一起去领略那源远流长的西藏民间文化艺术。

蓝天白云下的一片雪域圣土,数千年来勤劳智慧的藏族人民,以顽强的个性创造出了灿烂的文明,那些巧夺天工的民俗民间工艺品,将藏族人民的衣食住行、民族风情、文化信仰有机的联系起来,成为西藏文化的一个缩影,在北京北四环东路边上中国藏学研究中心里,数百件藏族民俗工艺品生动地向人们展示了高原人民自然而神圣淳朴敦厚的精神风采。

中国藏学研究中心叶星生:这些东西啊它实际上是西藏最古老的远古的饰件,藏语叫做托架,那么翻译成汉话的意思就是雷铁,或者霹雳铁,那么藏族的民间传说就是打雷的时候,天下落下来的东西把地下的岩石融化,然后三年长出一节,三年长出一节,多少年后冒出地面,据说在草原上经常捡到,我也真是在藏北草原上捡到这样的东西,那么实际上我们研究的结果,它实际上是西藏人民在远古时候的一种装饰品一种装饰件,里边表现内容很多很丰富,其中就包括护法神包括四臂观音,包括法轮的一种早期状态甚至有咱们藏文的文字符号都在里边有所体现。

藏族民俗工艺品一般都端庄敦厚,和藏族的建筑及民族服装的特点基本趋于一致,崇尚自然美的规律,是藏族人民的性格在造型形式中的体现。

中国藏学研究中心叶星生:这是个酒壶这个酒壶它很有意思它不是组合上去的它是一整块大木头,全部把它雕刻出来的,用刀子它完全是一个雕塑艺术品,它远远不是像什么批量生产的酒壶,它没有批量它就这一件,这个酒壶本身是一个艺术品实际上,但它却又是用来装酒的,它有意思的就是在酒壶这么粗犷的整体上面他用铜花刻了很多精致的一些吉祥图案,非常精致,所以说粗中见细,又在细中见了它的整体轮廓,它非常大气,代表了藏族人民豪放粗犷的性格,所以他们很多东西其实也是内在精神世界的他们性格特点的一个表现,这个酒壶就说明这个问题。

藏族饰品发展现状

藏族饰品是藏族文化的重要组成部分,也是藏族人民身份和地位的象征。

随着社会发展和文化交流的深入,藏族饰品的发展也逐渐呈现出一些新的变化和趋势。

首先,现代技术和工艺的应用使得藏族饰品在制作工艺上更加精湛和多样化。

传统的手工制作方式得到了保留和传承,同时还出现了更多的机械制作和工业化加工的新型饰品。

这不仅提高了饰品的生产效率,也丰富了设计和样式选择。

其次,藏族饰品在材质上也出现了一些变化。

除了传统的金银材质,现代的饰品还采用了更多的合金、珍珠、宝石等材料,使得饰品更加多样化和时尚化。

同时,一些环保、可持续发展的理念也开始在饰品的材质选择上得到体现。

再次,藏族饰品的功能也更加多元化。

除了作为装饰品佩戴于身上展示个人风格和品味外,一些饰品还具有一定的功能性,比如护身符、佛珠等。

这些功能性的饰品在藏族文化中具有重要的宗教和精神意义。

此外,市场需求的变化也促进了藏族饰品的发展。

经济的发展和旅游业的兴旺使得藏族饰品成为了旅游纪念品和礼品的重要选择。

同时,一些设计师和品牌也开始将藏族饰品与时尚元素相结合,推出了更具创意和设计感的新品,进一步提升了藏族饰品的市场竞争力。

总的来说,藏族饰品在传统文化的基础上不断创新发展,在制

作工艺、材质选择、功能性和市场需求等方面都得到了一定的提升和变化。

这充分展示了藏族饰品的独特魅力和文化传承的活力。

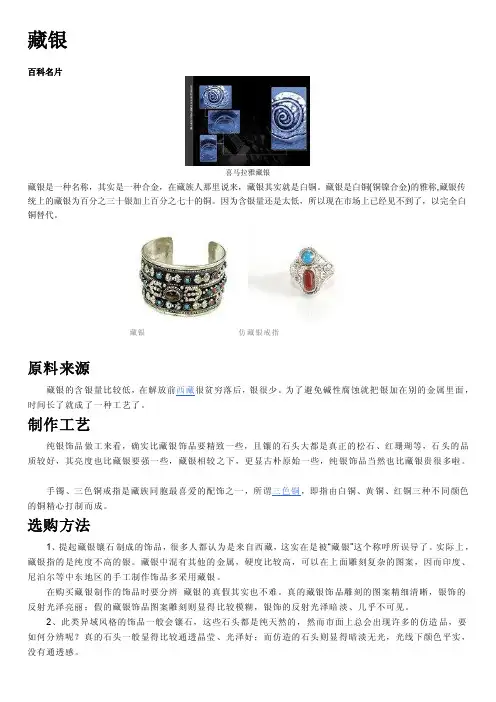

藏银百科名片喜马拉雅藏银藏银是一种名称,其实是一种合金,在藏族人那里说来,藏银其实就是白铜。

藏银是白铜(铜镍合金)的雅称,藏银传统上的藏银为百分之三十银加上百分之七十的铜。

因为含银量还是太低,所以现在市场上已经见不到了,以完全白铜替代。

藏银仿藏银戒指原料来源藏银的含银量比较低,在解放前西藏很贫穷落后,银很少。

为了避免碱性腐蚀就把银加在别的金属里面,时间长了就成了一种工艺了。

制作工艺纯银饰品做工来看,确实比藏银饰品要精致一些,且镶的石头大都是真正的松石、红珊瑚等,石头的品质较好,其亮度也比藏银要强一些,藏银相较之下,更显古朴原始一些,纯银饰品当然也比藏银贵很多啦。

手镯、三色铜戒指是藏族同胞最喜爱的配饰之一,所谓三色铜,即指由白铜、黄铜、红铜三种不同颜色的铜精心打制而成。

选购方法1、提起藏银镶石制成的饰品,很多人都认为是来自西藏,这实在是被“藏银”这个称呼所误导了。

实际上,藏银指的是纯度不高的银。

藏银中混有其他的金属,硬度比较高,可以在上面雕刻复杂的图案,因而印度、尼泊尔等中东地区的手工制作饰品多采用藏银。

在购买藏银制作的饰品时要分辨藏银的真假其实也不难。

真的藏银饰品雕刻的图案精细清晰,银饰的反射光泽亮丽;假的藏银饰品图案雕刻则显得比较模糊,银饰的反射光泽暗淡、几乎不可见。

2、此类异域风格的饰品一般会镶石,这些石头都是纯天然的,然而市面上总会出现许多的仿造品,要如何分辨呢?真的石头一般显得比较通透晶莹、光泽好;而仿造的石头则显得暗淡无光,光线下颜色平实,没有通透感。

银饰品的区别925银:是指含银92.5%的银,在国际标准上被公认为纯银标准。

100%的银较软,制作时不能成型,不便做成银饰,而且比较容易“氧化”,俗称“变色”素银:925银外镀外镀白铑(行业上称白金),能够最大可能的延缓银在氧化或硫化情况下变黄变黑的特性。

行业上把没有外镀白金的925银称为“素银”,素银在空气中比较容易氧化。

现在市面上出售的925银有很大比例的产品为了降底成本,都是素银。

西藏民俗文化藏族是居住在青藏高原上的主体民族。

西藏最古老的宗教苯教和主导了西藏社会的政治、经济、文化的藏传佛教,其影响渗透于社会生活的各个方面,从而形成了不同于别的民族的民俗风情和审美情趣。

西藏民俗文化的内容包含丰富,民俗文物多姿多彩,举凡服饰、饮食、居室、婚丧、节日娱乐等等,都为我们演绎出藏族丰厚的历史文化的变迁与升华的过程。

下面就西藏民俗文化的主要内容作一简要介绍。

一、服饰藏族服饰是青藏高原一道绵延流长的亮丽文化景观,而蕴涵其间的工艺技术、生活情趣、审美观念、道德伦理、宗教信仰都可成为研究西藏文化的活化石。

由于地理气候和物产的不尽相同,在藏区内可以说是"百里不同俗,千里不同风",不同的区域在穿着打扮方面各不雷同,呈现出五彩缤纷的风貌。

藏袍是藏族的主要衣着,它大襟广袖,用氆氇、呢料、动物皮毛等面料缝制,宽体长身,用带束于腰间。

藏东康巴服饰大气而粗犷,在头、颈、耳、手等处佩戴金、银、象牙、珊瑚、玛瑙、玉石等首饰,腰间挂藏刀、火镰、钱包、鼻烟壶、针线盒等生活用具,既方便实用,又富有装饰效果,整套装束豪气凛然,尽显康巴人桀骜不驯的民族性格。

藏北是广阔的草原和砾石戈壁,那里盛产的羊皮是制作藏袍的主要原料。

这种羊皮袍宽大厚重,白日作衣,夜晚当被,就是凭借这种藏袍,人们抵御了藏北高原上严酷的高寒气候。

羊皮袍大多是光皮的,有的在袖口、衣襟、下摆等处缝制黑平绒的镶边。

夏季牧民们戴着红缨毡帽,腰间佩挂制作精美的火镰、鼻烟壶和腰刀、火枪、扩身符等。

这些物品既是他们赖以生存的用具,也是他们的装饰和财富的体现。

羊皮袍也是藏北牧女们的主要服装。

她们的羊皮袍上还缝制红、蓝、绿三色绒条作为装饰,平时腰间挂满奶桶钩、针线盒和牧鞭之类的物件,遇到节日喜庆的时候,还挂起串串项链和金银饰品,头发梳理成多股小辫,戴上缀满绿松石、贝壳、银币等的呢绒或氆氇长披。

在蓝天、白云的衬托之下,整套服饰色彩鲜艳动人,极富民族特色。

西藏传统编织工艺研究西藏是中国传统的手工编织工艺之一的重要发源地,西藏传统编织工艺独具特色,融合了民族文化和自然环境的特点。

该研究旨在探讨西藏传统编织工艺的历史渊源、技艺特点以及其对当地经济和文化的影响。

西藏传统编织工艺可以追溯到几千年前,它是藏族人民用来制作日常用品的重要手艺。

根据考古发现,早在新石器时代晚期,西藏就有人类居住,并已开始进行编织工艺。

在古代,西藏人以农耕为主,编织是他们生产工具、日常生活用品以及装饰品的重要来源。

随着时间的推移,西藏编织工艺逐渐发展成为一种传统的手工艺,并且在西藏文化中占据着重要地位。

西藏传统编织工艺具有多种形式,包括毡织、毯织、草编等。

毡织是最具代表性的一种编织工艺。

西藏毡织以山羊毛为原料,经过清洗、染色、梳理、缠绕等工序,最终织成毡织品。

西藏毡织品具有柔软、保暖、防水等特点,广泛用于日常生活中的衣物、鞋帽、毯子等。

毯织是西藏另一种重要的编织工艺,它以细维班绒为原材料,经过精细的织造工艺,制成豪华的地毯和装饰品。

西藏草编则主要利用当地丰富的草类植物,通过编织制作成各种家居用品。

西藏传统编织工艺不仅具有实用功能,更重要的是它承载了丰富的文化内涵和民族精神。

毡织品和毯织品通常都以吉祥图案和图腾为主题,这些图案多为藏族人民从自然界中汲取的灵感,代表着对生活、自然和宇宙的崇拜和敬畏之情。

编织工艺也是西藏人民传统技艺和智慧的体现,代代相传,世代相传,对于维持和传承西藏文化有着重要的意义。

西藏传统编织工艺对西藏经济和文化的影响是深远的。

作为当地的传统手工艺,编织工艺为西藏提供了重要的经济支柱。

西藏传统编织工艺的发展不仅创造了大量的就业机会,也促进了当地农牧民群众的增收。

编织工艺是西藏文化的重要组成部分,它反映了西藏人民的生活方式、价值观念和审美情趣。

通过编织工艺,西藏人民不仅传承了自己的文化遗产,也向外界展示了西藏独特而美丽的民族文化。

藏族手工艺品设备清单一、概述本文将介绍藏族手工艺品制作所需的设备清单。

藏族手工艺品是藏族民间传统文化的重要组成部分,在青藏高原上流传千年。

手工制作藏族手工艺品需要经过繁琐的工序和细致的手工技艺,因此需要一些特殊的设备来协助制作。

二、传统手工艺品的分类藏族手工艺品主要包括金银器、木雕、铜器、珠宝、刺绣、毛线编织等。

每种手工艺品都有其独特的制作工艺和设备需求。

1. 金银器金银器是藏族手工艺品中的精品,制作金银器需要专业的设备和工具。

以下是一些常见的金银器制作设备:•电子秤:用于称量金银原料和成品的重量,确保制作过程的准确性。

•火炉:用于熔化金银原料,制作金银制品。

•锤子和锤模:用于打造金银制品的形状,有不同大小和形状的锤子和锤模。

•镊子和钳子:用于精细的操作和固定金银制品的部件。

2. 木雕木雕是藏族手工艺品中的重要分类之一,需要特殊的设备和工具来雕刻木材。

以下是一些常见的木雕设备:•雕刻刀:有不同形状和大小的刀具,用于雕刻和切割木材。

•雕刻机器:用于加工大型木材,可以快速进行雕刻和切割。

•砂纸和磨刀石:用于打磨木雕作品,使其光滑细腻。

3. 铜器铜器是藏族手工艺品中的重要代表,制作铜器需要一些特殊的设备和工具。

以下是一些常见的铜器制作设备:•火炉:用于熔化铜材,制作铜器。

•锤子和模具:用于打造铜器的形状,有不同大小和形状的锤子和模具。

•焊接设备:用于将铜器的零件焊接在一起。

4. 珠宝藏族珠宝是藏族手工艺品中的重要组成部分,制作珠宝需要一些特殊的设备和工具。

以下是一些常见的珠宝制作设备:•珠宝切割机:用于将宝石或珠宝原料切割成所需的形状和大小。

•珠宝打磨机:用于打磨珠宝,使其光滑亮丽。

•高温炉:用于烧制珠宝的金属或琉璃背景。

5. 刺绣刺绣是藏族手工艺品中非常重要的一种,制作刺绣需要一些特殊的设备和工具。

以下是一些常见的刺绣设备:•绣布架:用于将绣布固定在上面,方便进行刺绣。

•针线:用于刺绣的主要工具,有不同形状和大小的针和线。

藏毯的类别和特点(一)手工藏毯1、绒藏毯系列产品(羊绒、牦牛绒、骆驼绒地毯)山羊、牦牛、骆驼是生长在海拔4000米以上青藏高原的抗高寒动物,其颈、肩、背部为绒毛。

牦牛绒、骆驼绒是一特种纤维,其光泽自然、柔和,手感柔滑,为高档纺织原料。

山羊绒、牦牛绒、骆驼绒、丝绒藏毯系列产品主要有:100道、120道、150道、200道、260道、300道。

该产品具有轻、薄、暖、可折叠等特点,为藏毯之精品,具有极高的使用价值和收藏价值。

2、纯丝藏毯纯丝藏毯根据传统的藏毯生产工艺,采用“柞绢丝”为原料,编织后经化学水洗,光泽亮、能折叠,具有现代风格。

品种有120道、150道。

3、丝毛藏毯丝毛藏毯采用天然的“柞绢丝”和优质的“西宁大白毛”为原料,以传统藏毯生产工艺,结合现代洗毯技术精制而成,属时尚、高档的现代产品。

品种有90道、100道、120道、150道。

4、羊毛地毯羊毛地毯是采用“西宁大白毛”为原料,在传统工艺的基础上加以改进,精心编织而成。

羊毛地毯做工精细,弹性好,耐磨擦,色泽好而光亮,具有浮雕般的效果。

品种主要有:45道、60道、70道藏毯;90道、120道、150道及天然色地毯。

5、包芯卡垫藏毯卡垫俗称马褥子,是一种古老的藏毯,流行于清代前期,主要使用于寺院。

“包芯”是采用原始传统染纱工艺加植物染料染出的特种纱。

该产品具有原始、古朴、自然的特点,迎合了人们返璞归真的心理,深受消费者青睐。

6、包芯纱地毯包芯纱地毯采用古老的染纱工艺,色泽柔和、接近自然,是西方文化与藏毯文化相结合的产物,品种有45道、70道、100道、120道、150道。

7、克哩姆地毯克哩姆地毯,采用优质西宁大白毛以及牦牛绒、骆驼绒为原料,并以羊毛加天然丝,牦牛绒加天然丝、骆驼绒加天然丝,精制而成。

品种有:6支毛纱克哩姆、3.5支纱克哩姆,牦牛绒克哩姆,骆驼绒克哩姆,马被子地毯。

8、胶背藏毯胶背藏毯以优质西宁大白毛为原料,精心加工而成。

品种有70步、80步、90步、120步。

藏族手工艺品——藏毯藏毯是藏族手工艺品中又一亮点。

藏毯是世界三大名毯之一,以其精良的制作,具有浓郁民族、宗教特色的图案,讲究美学搭配的着色闻名于世。

藏毯分各种不同尺寸的大小,不同形式的风格,如高贵素雅型的、浓重华贵型的,有地毯式的,有挂毯式的,样样均可以称得上是艺术精品。

拉萨地毯厂啊生产藏毯的权威企业,它除了保持原有的手工制作外,还引进了电脑等高科技设备进行制图设计等工序。

藏毯远销欧美,行销内地,无疑是来到西藏的您应该选购的商品之一。

藏毯大体分为三种,一种用牦牛绒捻纺的毛线和羊毛套织而成的长毯,可以变了样式不变花纹,质地柔软、美观大方、重量轻,适宜在藏南气候温和的地方用。

第二种是用绵羊的细毛捻的毛线织成,这种藏毯有素色和花样两种,花样藏毯用彩色毛线织成,这种毛毯也较薄,城市居民普遍喜欢。

第三种是用牦牛毛和羊毛线混纺织成,混纺强的藏毯,黑白分明,煞是好看,深受农牧民的欢迎。

这种藏毯,比较粗厚,耐磨耐脏,适合外出旅行之用。

维吾尔族手工艺品和田玉雕和田玉石主要产于昆仑山,古书称和田之南有“玉山”,指的就是那些玉矿。

和田玉石分脂玉、墨玉、翠玉等。

脂玉温润如羊脂,洁白无瑕,墨玉黑而透亮,都是雕琢玉品如戒指、玉镯、印章、嚣玩的名贵材料。

翠玉色泽绿如翡翠,价值更高。

和田玉自古闻名,据历史学家考证,它很早就通过“丝绸之路”传入我国中原地区,曾是封建帝王珍爱的西域贡品。

英吉沙小刀说起维吾尔族的手工艺品,那得先说说刀具。

刀,对于维吾尔族人已不仅仅是生活用品,它还是人们喜爱的装饰品,更是工作生活上必不可少的好助手,所以维吾尔族人对于刀有着传统深厚感情,几乎是人人携带,形影不离。

一般的刀具分为两类:装饰刀和工具刀。

无论是装饰刀还是工具刀,都非常讲究制作工艺,既要美观大方,又要方便实用。

装饰刀当然以装饰为主了,所以制工格外的讲究,尤其是刀柄和刀鞘。

为了美观,刀柄或弯或直,被制成各种样式,有的干脆用羊角、鹿角直接来做刀柄。

藏族手工艺品介绍藏毯藏装藏帽藏被藏靴藏垫木碗藏腰刀金银器藏围裙五金制品十六铃铛花条藏背包藏香藏族手工艺品——藏毯藏毯分为卡垫、地毯、靠垫、座垫、马具垫、挂毯等。

藏毯的原料为藏系绵羊毛,以纤维长、软硬度适中、弹性强为特点。

图样设计别致,色彩鲜艳、和谐,美观大方,毯面柔软、细腻,洗涤不褪色、不掉毛,经久耐用,加之浓厚民族色彩的图案花纹,使其具有很高的欣赏价值,在世界三大名地毯中占有一席之地。

卡垫藏语的意思是覆在上面的垫子,是藏毯生产业的主要产品,也是藏族家庭中不可缺少的生活用品,日喀则、江孜生产的卡垫在西藏卡垫业中更是首屈一指。

传统卡垫的规格以长方形为主,约长6英尺,宽3英尺,生产时以对为单位,很少按条生产,消费者也多成对购买。

藏族手工艺品——藏装因地区不同,藏装在用料、工艺上差别较大,但样式上大同小异。

一般来说,藏装有藏袍、便装和衬衫等。

藏袍是最常见的,为大襟服装,男式宽大,带袖,女式稍窄,分有袖、无袖两种。

城镇居民喜用高级毛料制作藏袍,农区用氆氇,牧区用毛皮。

男女藏袍袍都比较长,着装时要提起下摆,束以腰带,天热时只穿左袖,不穿右袖。

男式藏袍着装英武,女式潇洒秀丽。

衬衫也是大襟式,唯男式多白色、高领、有扣,女式多花色、翻领、无扣。

另外,女式衬衫袖子要比衣服长40多厘米,平时挽起,舞蹈时放下,翩翩起舞,特别优美。

农区便装在农区,比较喜欢着便装。

男式分上衣和裤子两件,上衣较短小,大襟,用料为氆氇,大多为黑、白两色。

女式仅有上装,对襟,用料为氆氇,黑色,着装时罩在袍外。

藏族手工艺品——藏帽日喀则日照强,气候多变,风沙大,群众都比较喜欢戴帽子。

又根据不同的身份、性别和地区,戴不同形式的帽子,所以日喀则的帽子种类繁多,式样各异。

最常见的是一种藏语称之为“次仁金克”的帽子,其意思是“汉地金丝帽”,帽子的里子用毡帽坯,帽顶复以金丝缎,边沿镶以丝带,帽沿有四,前后沿大,左右沿小,帽沿上缝以水獭等皮或毛毡,制作精细,做工讲究,在阳光下闪闪发光。

布达拉宫的藏族传统陶瓷制作技艺布达拉宫,作为西藏最具代表性的建筑之一,吸引了来自世界各地的游客。

不仅是一座宏伟的宫殿,布达拉宫还承载着丰富的藏族文化与传统。

其中,藏族传统陶瓷制作技艺是布达拉宫文化的重要组成部分。

本文将深入探讨布达拉宫的藏族传统陶瓷制作技艺,并带您领略其中的魅力。

一、传统陶瓷的历史渊源藏族传统陶瓷制作艺术源远流长。

考古学家发现,早在公元前2000年左右的西汉时期,西藏地区就有陶器制作的记录。

这些陶器为当时的藏族人民生活提供了重要的器具和容器,反映出他们对陶艺的熟练掌握。

二、制作工艺及技法1. 材料准备:陶瓷的制作主要使用瓷土为原料,瓷土是由黏土经过特殊处理得到的一种高纯度陶土。

在布达拉宫的传统陶瓷制作过程中,匠人们会仔细挑选瓷土,并进行研磨、过筛等步骤。

2. 成型工艺:陶瓷的成型可以采用手工塑造或坯布帘拉工艺。

手工塑造最为常见,匠人用手将瓷土捏制成所需形状,并注意保持均匀的厚度和光滑的表面。

坯布帘拉工艺则是通过将瓷土放置于布帘上,利用布帘的辅助形成具体形状。

3. 雕刻与装饰:在匠人塑造形状之后,他们会用刻刀进行细致的雕刻,创造出传统的纹饰和图案。

这些纹饰往往来源于藏族传统文化和宗教符号,给陶瓷制品注入了独特的艺术气息。

4. 烧制工艺:陶瓷烧制是整个制作过程中最为关键的环节。

在布达拉宫,匠人们通常使用传统的柴火窑进行烧制。

每个窑炉内的温度和气氛要求都有所不同,匠人们需要根据不同制品的特点进行调控,以保证瓷器能够达到理想的色彩、质感和硬度。

三、陶瓷制品的多样性与应用布达拉宫的藏族传统陶瓷制品种类繁多,包括餐具、茶具、器皿等。

其中,茶壶和茶杯是最为常见的藏族陶瓷制品。

茶壶的造型多样,有些造型如神兽、莲花等,传达着藏族人民对自然和宇宙的崇敬。

而茶杯则通常以简约的设计为主,凸显了藏族人民的朴素生活态度。

这些陶瓷制品不仅在日常生活中得到广泛应用,也作为文化礼品和纪念品备受游客喜爱。

除此之外,布达拉宫的陶瓷制品还成为当地重要的手工艺品出口产品之一,为促进旅游与经济发展发挥了积极作用。

浅谈天祝藏族盘绣作者:黄学秀来源:《大观》2015年第08期摘要:天祝藏族盘绣历史悠久,有着自己独特的艺术风格,图案纯朴、色彩艳丽、构图简洁、造型夸张、针法多样、绣工精致。

藏族盘绣技艺在漫长的社会实践中不断积累了丰富的经验和技能,又在先辈的影响教导下,从习惯形成自然,形成了天祝藏民族盘绣的独特风格。

关键词:藏族;盘绣;色彩天祝藏族自治县位于甘肃省中部,祁连山东端,青藏、黄土和内蒙古三大高原交汇处,有其独特的历史文化。

天祝藏族盘绣是藏族刺绣中最主要的绣法,历史悠久,题材广泛,内容丰富,有着自己独特的艺术风格,图案纯朴、色彩艳丽、构图简洁、造型夸张、针法多样、绣工精致。

这种传统的盘绣技艺往往是通过家传、互相之间的交流来延续。

藏族女孩子从小受家庭的熏陶学习盘绣,她们以绣花技艺高低论家庭教养和聪慧。

藏族盘绣技艺在漫长的社会实践中不断积累了丰富的经验和技能,又在先辈的影响教导下,从习惯形成自然,形成了天祝藏民族盘绣的独特风格。

天祝藏民族盘绣技艺主要流传在甘肃省武威市天祝藏族自治县天堂、赛什斯、炭山岭、安远、大红沟、松山、东大滩等乡镇及其周边区域。

其主要以彩绣为主,是用多种不同颜色的线交织绣成各种绚丽图案。

大概有三类运用。

1.未婚女子佩带在头发上的装饰。

藏语称“头瑞”,它是由在长2尺宽5寸的平纹面料上用专门的印板印上去,然后用线盘绣成美丽的图案,立体感很强。

未婚女子将头发梳成数十根小辫分两边缀入胸前带上“头瑞”,头顶后留一根细辫,穿入腰带拖后。

2.已婚妇女佩带在头发上的装饰。

藏语称“什加卡”,它是由长3尺4寸宽4寸的平纹面料上制成的,制作方法同上。

也是将头发梳成数十根小辫分两边缀入胸前带上“什加卡”,头顶后留一根细辫,穿入腰带拖后。

3.衣领上的装饰。

用盘绣的方法制作在平纹面料,一般是一对,盘绣的领子在底层,上面一层领子没有盘绣,用纸锦缎制成,起到保洁作用。

天祝藏族盘绣在色彩运用上,采用强烈的对比色,用大红大绿、大蓝大黑等颜色作为底色,所绣的纹样则用淡雅的颜色,使绣品形成鲜明的对比,在对比中求得颜色的和谐。

藏刀.金银器.藏毯一提到日喀则民族手工业,人们自然会想到寺庙建筑群金碧辉煌的金顶和檐上活灵活现的金属飞禽走兽,百姓生活中使用的金银铜铁器;高档别致的“松巴”靴;江孜的“仲丝”卡垫、氆氇和民族服装;谢通门、拉孜的藏刀;仁布的玉器;吉隆的木碗、竹器等等,这些民族手工艺有着悠久的历史,具有独特的民族风格和地方特色,许多产品在国内外享有声誉。

经过多年的发展,尤其是改革开放后,日喀则与区内外、国内外经济文化的频繁交流,这里的民族手工艺品的制作工艺不断进步,规模逐渐扩大,有些企业已经开始走向国内外市场,在整个日喀则地区的经济活动中起着不可低估的作用。

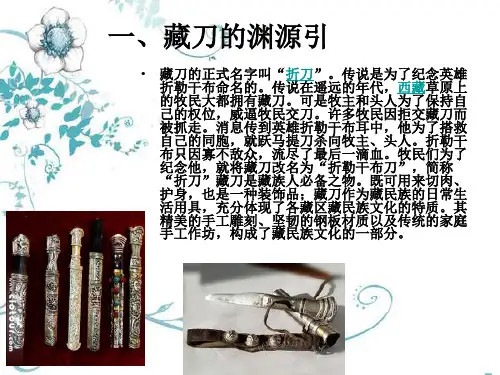

藏刀:后藏的品牌产品藏刀不仅是西藏人民生产生活中不可缺少的一种用具,而且由于它的形状、工艺的独特,享有很高的声誉,许多人甚至描述藏民族特征时,总把人与刀联系在一起。

后藏的藏刀以拉孜和谢通门产的为代表。

藏刀不仅实用性很强,同时还具有很高的艺术欣赏价值。

如今,藏刀已成为非常时髦的旅游商品和馈赠礼品,深受人们的喜爱。

藏刀的刀身是以好的钢材锻制而成,手工精心打制,磨后刀刃锋利,刀面寒光闪闪。

从规格尺寸上分,藏刀大致为长刀、短刀和小刀三种。

长刀最长的有一米多,短刀约40厘米左右,小刀则仅有十几厘米长。

从形状上讲,具有很强的地方特色,有牧区式、康巴式、后藏式等区别;用途也有很多种,如林区砍树有专门的砍树刀,屠夫用的屠宰刀等。

藏刀把多用以牛角、牛骨或木材制成,较高档的刀把用银丝、铜丝等缠绕,刀鞘则更为讲究,较简单的有木鞘或皮套外,多数是包黄铜、白铜,甚至包白银、镀金等,上面刻有精美的飞禽走兽及花草等各种图案,有的还镶嵌各种宝石、彩石,显得华丽和富有。

拉孜生产的腰力,历史悠久,样式美观,淬火适中,刀刃锋锐,再配上精致、贵重的刀鞘,雕着龙、凤、虎、狮和锦花图案,异常美观、抢眼,令人爱不释手。

金银器:无处不在,无人不有日喀则地区手工业金银器加工有着悠久的历史,其制作从铸造、锻打到抛光、镀金全部采用手工操作,工匠技艺超群、精湛,产品巧夺天工。

西藏传统编织工艺研究西藏作为中国独特的民族地区,自古以来就有丰富多彩的传统编织工艺。

这些编织工艺一直承载着西藏人民的文化传统和生活方式,是西藏民族文化不可或缺的一部分。

本文将对西藏传统编织工艺进行深入研究,探讨其历史渊源、工艺特点以及在当代的发展现状。

一、历史渊源西藏的传统编织工艺可以追溯到几千年前。

据考古学研究发现,新石器时代的印度藏北约6千年前,就出现了使用麻丝和羊毛进行编织的纺织品。

而在西藏地区的古代历史中,编织工艺一直都是女性的主要职责和技能,通过代代相传,西藏编织工艺得以传承和发展。

在藏区,历史上的传统编织工艺主要分为藏绣、藏毯、腰带、围巾等。

藏绣以绣制纹样精致细腻、色彩艳丽而著称;藏毯则因其精湛的织造工艺、独特的纹样和鲜艳的色彩而备受世人喜爱。

这些编织工艺既满足了藏族人民的日常生活需要,又展现了其独特的审美情趣和文化特色。

二、工艺特点1.材料丰富多样西藏的传统编织工艺所使用的材料非常丰富多样,主要包括麻丝、羊毛、牦牛毛等天然纤维材料。

藏族人民在生活和生产中,充分利用身边的自然资源,通过纺织、染色等工艺手段,将这些原材料转化为丰富多彩的编织品。

2.工艺精湛独特西藏的编织工艺以其精湛的技艺和独特的纹样而闻名于世。

在编织过程中,藏族妇女们往往需要运用细小的编织针或绣针,将线材交织在一起,精心细致地制作出各种图案和花纹。

他们还会根据不同的用途和需求,采用不同的编织技法和纹样设计,使编织品既美观又实用。

三、发展现状随着现代工业的发展和生活方式的改变,西藏传统编织工艺也面临着一些挑战。

传统编织工艺的制作原本需要大量的时间和精力,而现代人们的生活节奏越来越快,对传统编织品的需求也逐渐减少。

随着市场经济的发展,一些廉价的工业制品也对传统编织品构成了竞争压力。

正是由于这些挑战,藏族人民对于自己传统文化的传承和保护更加重视。

近年来,一些文化机构和民间组织纷纷开展了西藏传统编织工艺的保护和传承工作,通过举办展览、培训班和推广活动,让更多的人了解和接触到西藏传统编织工艺,从而激发对传统文化的热爱和保护意识。

青藏高原非物质文化形态举例格萨(斯)尔(世界非遗][国家非遗)格萨(斯)尔是西藏、青海、甘肃、四川、云南、内蒙古、新疆地区的地方传统民间文学,也是西藏著名的非物质文化遗产之一。

格萨(斯)尔是关于藏族古代英雄格萨尔神圣业绩的宏大叙事,以口耳相传的方式讲述了格萨尔王降临下界后降妖除魔、抑强扶弱、统一各部,最后回归天国的英雄业绩。

格萨(斯)尔史诗熔铸了神话、传统民歌、格言俚语,具有雄浑壮丽、多姿多彩的艺术风格。

史诗全面反映了藏族以及其他相关族群关于自然万物的经验和知识,成为藏族等族群普通民众共享的精神财富。

2006年格萨(斯)尔入选第一批国家级非物质文化遗产名录,2009年被列入联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》人类非物质文化遗产代表作名录。

藏戏(世界非遗](国家非遗)藏戏是戴着面具、以歌舞演故事的藏族戏剧,流传于青藏高原,被誉为藏文化的"活化石°,也是西藏著名的传统戏剧之一。

藏戏起源于8世纪藏族的宗教艺术,17世纪从宗教仪式中分离出来,逐渐形成以唱为主,唱、诵、舞、表、白、技等基本程式相结合的生活化的表演。

西藏藏戏流派众多,主要分为蓝面具藏戏和白面具派藏戏,流派有尼木塔荣藏戏、雅隆扎西雪巴藏戏、江嘎尔藏戏、湘巴藏戏、迥巴藏戏、拉萨觉木隆藏戏、山南门巴藏戏、昌都藏戏等,都入选国家级非物质文化遗产名录,其中迥巴藏戏是西藏蓝面具藏戏典型代表,而藏戏雅隆扎西雪巴是西藏白面具藏戏的杰出代表。

西藏藏戏与青海黄南藏戏、甘肃甘南藏戏、四川色达藏戏等一道入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录。

藏族唐卡(国家非遗)唐卡也称"唐嘎"、“唐喀",是一种刺绣或绘制在布、绸或纸上的彩色卷轴画,具有浓郁的藏民族特色和浓郁的宗教色彩及独特的艺术风格,也是西藏著名的非物质文化遗产。

藏族唐卡被营为中国民族绘画艺术的珍品,被称为藏族的"百科全书”,是中华民族民间艺术中弥足珍贵的非物质文化遗产。