清华大学社会学系农村社会学课程提纲

- 格式:doc

- 大小:36.00 KB

- 文档页数:2

乡村社会学教学大纲第一部分大纲说明一、本大纲制定的依据“一村一个大学生计划”的培养目标即培养社会主义建设需要的,德、智、体、技诸方面发展的,重点面向乡村基层管理和乡村农民的技能型专门人才。

乡村社会学是该课程体系的重要组成部分。

二、课程的任务乡村社会学是中央广播电视大学“一村一个大学生计划”的一门基础课程,它是为培养乡村、乡镇管理及乡村应用人才服务的。

通过本课程的学习,使学生获取乡村社会学的基本知识和基本原理。

在市场经济不断深入,现代化进程不断加快的情况下,本课程可以为乡村社区的建设、发展和管理提供超越一般经验常识的基础知识和实践指南。

它可以为乡镇企业的决策及管理、农村城镇化、现代化及农村经济与社会协调、可持续发展和农民综合素质的提高提供专业知识和咨询服务。

三、教材编写的基本原则教材编写中,要根据本专业的培养目标,适应远程教育规律和成人学习的特点,本着“必须”、“够用”和理论与应用相结合的原则,培养学生在掌握基本理论的基础上,理解、分析和解决实际问题的能力。

编写中力求简明扼要、概念明确、理论清晰、逻辑性强,力求深入浅出,通俗易懂,便于学生自学。

四、教学要求教学过程中,有关基本概念、基本原理应按“了解、掌握、重点掌握”三个层次处理。

了解的内容:要求学生对这部分内容大体知道,对其中关系到农村社会学基本理论的创立、发展的时间、人物、事件要把握。

掌握的内容:要求学生对这部分内容能够理解并把握。

重点掌握的内容:要求学生对这部分内容能够深刻理解并熟练掌握同时能准确地应用。

五、本课程的前、后续课程前续课程:农村政策与法规、行政管理学、财政学、农村经济与管理等;后续课程:土地规划与村镇建设、植物生产概论、计算机应用基础等;六、教学环节1.音像课:这是广播电视大学传授教学内容的重要媒体,是电视大学学生获取知识的重要载体。

本课程采取录音教学媒体,它以教学大纲为指南,以文字教材为基础,结合现实社会发展的典型案例,主要讲述本课程和教学难点、疑点,与学习指导书一起,讲述本课程的思路、方法,两种媒体互相配合,帮助学生掌握本课程的基本知识与基本理论。

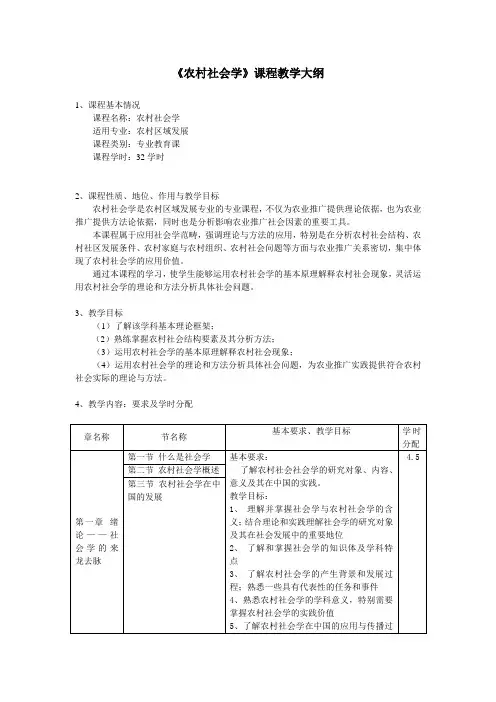

《农村社会学》课程教学大纲

1、课程基本情况

课程名称:农村社会学

适用专业:农村区域发展

课程类别:专业教育课

课程学时:32学时

2、课程性质、地位、作用与教学目标

农村社会学是农村区域发展专业的专业课程,不仅为农业推广提供理论依据,也为农业推广提供方法论依据,同时也是分析影响农业推广社会因素的重要工具。

本课程属于应用社会学范畴,强调理论与方法的应用,特别是在分析农村社会结构、农村社区发展条件、农村家庭与农村组织、农村社会问题等方面与农业推广关系密切,集中体现了农村社会学的应用价值。

通过本课程的学习,使学生能够运用农村社会学的基本原理解释农村社会现象,灵活运用农村社会学的理论和方法分析具体社会问题。

3、教学目标

(1)了解该学科基本理论框架;

(2)熟练掌握农村社会结构要素及其分析方法;

(3)运用农村社会学的基本原理解释农村社会现象;

(4)运用农村社会学的理论和方法分析具体社会问题,为农业推广实践提供符合农村社会实际的理论与方法。

4、教学内容:要求及学时分配。

农村社会学讲义第一章绪论农村社会学作为庞大的社会学体系中的一个重要分支,是运用社会学的根本原那么、程序、理论和方法来研究农村社会这一特定对象的学科。

它是适应社会开展需要的产物,植根于农村社会的现实场域,孕育于现代社会开展与变迁的历史背景。

因此,农村社会学有其特定的研究对象、研究方法和现实意义。

第一节农村社会学的研究对象一、关于农村社会学研究对象的不同认识由于社会学的研究对象在学科开展过程中存在着各种不同的看法,加之不同国家和地区所处的开展阶段、现实起点不同,研究方法、研究旨趣、学术观点也大异其趣。

因此,对于农村社会学的性质与研究对象问题,中外学者众说纷纭、各执一端,意见不一。

国外学者的观点可分为综合整体论和特殊论两大类。

持综合整体论者认为农村社会学是以农村社会整体作为其研究对象,它要求全面研究农村社会的各个方面及其相互关系。

最早的代表人物是美国的农村社会学家吉勒特(G.M.Gillette),在其编著的两部《乡村社会学》教科书中,主张农村社会学要以整个农村为其研究对象,农村社会学就是“探讨农村社会的起源与开展,解释农村社会的现象以及陈述改进农村生活的标准与方法〞。

沃格特(P.L.Vogt)倾向于研究农村文化,认为“农村社会学是研究农村生活的势力与状况,以为开展和保持科学上有效能的农村文化建设工作的根底〞。

综合整体论最著名的代表人物是美籍俄裔社会学家索罗金(P.Sorokin)和美国农村社会学家奇默尔曼(C.Zimmerman),他们在1992年出版的《乡村——城市社会学原理》一书中一致认为,乡村社会学在自己的特殊研究范围(乡村社会)内的研究任务,实际上等同于普通社会学。

因此,他们把乡村社会学的研究对象规定为,在与城市社会的比拟中描述农村社会普遍和持久的各种社会关系,包括农村社会各局部之间、农村和城市之问、农村社会与自然环境之间的关系,第一次明确提出应在与城市的比拟中研究乡村社会的主张。

西姆斯(N.L.Sims)与他们的观点一致。

农村社会学教学大纲课程编码:3113009105课程名称:农村社会学总学分:3总学时:48课程英文名称:Rural Sociology先修课程:社会学概论A、社会调查研究方法A适用专业:社会学、社会工作等一、课程性质、地位和任务农村社会学A是社会学、社会工作专业必修的专业核心课,是学生深入了解农村社会现象及背后运行逻辑的基础。

主要学习任务是认识中国农村发展中面临的的主要问题,了解农民行为方式与观念特征及其所处的社会结构,理解中国农村重要的制度安排及其实际运作方式,把握中国农村社会变化趋势。

二、教学目标及要求1.了解农民、农村的基本特征。

2.理解中国农村社会面临的主要问题及其成因。

3.掌握农村社会运行机制。

4.运用社会学基本理论、方法认识与理解农村社会。

三、教学内容及安排第一章绪论(2课时)知识点:本章包括农村社会学研究对象、农村社会学研究方法、学习农村社会学的意义。

重点讲授农村社会学研究对象。

难点:农村社会学的研究对象。

通过本章学习使学生对农村社会学有一个初步的认识。

第一节农村社会学研究对象第二节农村社会学的研究方法第三节学习农村社会学的意义第二章农村社会学的简要历史(3课时)知识点:本章包括国内外农村社会学产生和发展的历史。

本章重难点:重点是历史知识的识记,难点是从《农村社会学》的历史发展中找出规律。

第一节国外农村社会学的产生与发展第二节新中国成立前的中国农村社会学第三节社会学恢复重建以来的中国农村社会学第三章农村社会的主体——农民(4课时)知识点:本章包括农民的产生和历史地位、农民的社会属性与特征、中国农民在中国革命和社会主义建设中的作用。

重点是农民的界定和农民的地位与社会属性。

难点是正确认识中国“农民”。

第一节农民的内涵与特征第二节农民的社会化第三节农民的历史地位与中国农民问题第四章农村土地(4课时)知识点:本章包括传统的农村经济与土地占有、土地革命纲领与土地改革实践、新中国农村土地政策演变。

《农村社会学》课程教学大纲课程名称:农村社会学课程类别:专业选修课适用专业:社会学考核方式:考查总学时、学分:32学时 2 学分一、课程教学目的农村社会学立足于中国经验,以中国农村的社会事实为依据,系统介绍和阐述了农村社会学的基本问题、主要理论和研究方法。

基于对农村社会学前沿动态的把握并结合已有研究,作者重点从村落与农村社区、农民及其社会特征、农村社会关系与网络、农村社会的组织、农业与农村经济、农村政治与乡村治理、农村社会分层与流动、乡土文化与农村生活方式、农村社会问题及应对方式以及农村社会变迁与乡村治理等方面,提炼出基本概念、梳理了理论脉络、阐述了立场观点。

本书为了解和理解中国农村社会现实问题提供了一个重要窗口,同时也为学习和研究农村社会学提供了一种体系框架,因而可作为本科生、硕士研究生的教材,亦可用作研究或实际工作的参考用书。

二、课程教学要求在对本课程的学习中,学生在课堂上应认真听讲,做好笔记,勤于思索;在课堂讨论中,应主动配合教师,联系实际阐述自己的观点,并能够针对不同见解展开辨论;课下,应认真阅读教师推荐的阅读书目,并积极加以思考。

三、先修课程社会学概论四、课程教学重、难点课程重点是社会的构成要素、人的社会化和社会角色、社会互动、社会群体、社会组织、社会分层与社会流动、社区、社会变迁与社会现代化等。

难点是如何将社会学的基本理论运用到我国社会主义现代化的实践当中,做到理论联系实际。

五、课程教学方法与教学手段本课程采用教师讲授、课堂讨论、学生课下自学相结合的教学方式,以教师讲授为主,辅之以课堂讨论。

六、课程教学内容第一章农村社会学的基本问题 (2学时) 1.教学内容(1)什么是农村社会学(2)农村社会学研究什么(3)为什么研究农村社会(4)中国视野下的农村社会学2.重、难点提示(1)重点是农村社会学的研究对象;(2)难点是中国视野下的农村社会学。

第二章农村社会学研究方法(3学时) 1.教学内容(1)农村社会学的几种范式(2)田野调查方法(3)抽样调查方法(4)分析解释与理论构建2.重、难点提示(1)重点是抽样调查方法;(2)难点是理论构建的过程。

《农村社会学》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码:16070003课程名称:农村社会学英文名称:Rural Sociology课程类别:专业必修学时: 48学时学分: 3学分适用对象: 社会学专业学生考核方式:考查先修课程:二、课程简介农村社会学是社会学的重要分支学科之一。

主要研究乡村社会的个人、组织与社会关系的学科,以乡村中的宗族、神明、经济、乡村精英、土地和户籍等为主线,介绍农村社会学的主要内容。

透过本课程的教学,使学生明白中国传统农村的社会发展脉络,理解促成农村社会形成的国家政策、市场体系、权力架构和文化网络等因素,进而引导学生思考当今国家、城市与农村社会的关系。

Rural sociology is one of the important branches of sociology. The main research of the rural society, the relationship between organization and social discipline, to the rural clan, the gods, the economy, the rural elite, land and household registration as the main line, introduces the main content of rural sociology. Through the teaching, make students understand the society the development of traditional rural Chinese, contributed to the understanding of rural social formation of national policy, market system, power structure and cultural network and other factors, and then guide the students to think about the country, the relationship between the city and the rural society.三、课程性质与教学目的本课程是社会学专业的专业主干课程,面向社会学专业学生。

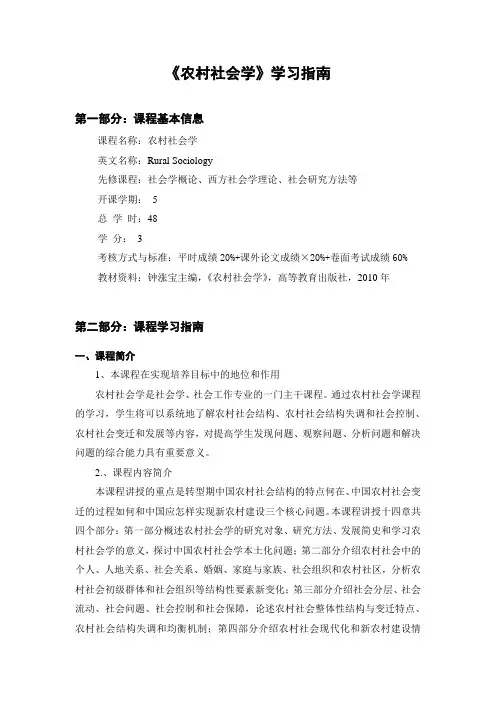

《农村社会学》学习指南第一部分:课程基本信息课程名称:农村社会学英文名称:Rural Sociology先修课程:社会学概论、西方社会学理论、社会研究方法等开课学期: 5总学时:48学分: 3考核方式与标准:平时成绩20%+课外论文成绩×20%+卷面考试成绩60%教材资料:钟涨宝主编,《农村社会学》,高等教育出版社,2010年第二部分:课程学习指南一、课程简介1、本课程在实现培养目标中的地位和作用农村社会学是社会学、社会工作专业的一门主干课程。

通过农村社会学课程的学习,学生将可以系统地了解农村社会结构、农村社会结构失调和社会控制、农村社会变迁和发展等内容,对提高学生发现问题、观察问题、分析问题和解决问题的综合能力具有重要意义。

2.、课程内容简介本课程讲授的重点是转型期中国农村社会结构的特点何在、中国农村社会变迁的过程如何和中国应怎样实现新农村建设三个核心问题。

本课程讲授十四章共四个部分:第一部分概述农村社会学的研究对象、研究方法、发展简史和学习农村社会学的意义,探讨中国农村社会学本土化问题;第二部分介绍农村社会中的个人、人地关系、社会关系、婚姻、家庭与家族、社会组织和农村社区,分析农村社会初级群体和社会组织等结构性要素新变化;第三部分介绍社会分层、社会流动、社会问题、社会控制和社会保障,论述农村社会整体性结构与变迁特点、农村社会结构失调和均衡机制;第四部分介绍农村社会现代化和新农村建设情况,阐释农村社会变迁方向和具体路径。

3、参考书目在教学过程中,除所使用教材外,还可参考:(1)刘豪兴主编:《农村社会学》,中国人民大学出版社2008年版;(2)韩明谟编:《农村社会学》,北京大学出版社2001年版;(3)钟涨宝主编:《农村社会调查方法》,农业出版社2002年版;(4)费孝通:《乡土中国,生育制度》,北京大学出版社1998年版。

二、课程学习内容、策略和学习机会1、课程进度及学生自我管理学习本课程的方法《农村社会学》全部内容共十四章。

《农村社会学》教学大纲一、课程基本信息课程名称:农村社会学(Rural Sociology)课程类别:选修课学时:8学时每周学分:承担课程教师:二、教学目的及要求通过本课程的学习,学生应掌握农村社会学的基本知识和基本原理,重要的研究主题和研究方法,熟悉当代中国有关“三农”的基本理论与政策,并能运用社会学的基本理论与方法分析农村发展的现象与问题。

三、教学内容主要内容共十四章,共计104学时。

第一章,社会学与农村社会学教学目的和要求:通过本章的学习,明确农村社会学的讲授框架和学习意义,了解农村社会学产生的原因,掌握农村社会学在中国的发展历史,掌握农村社会学的研究对象与研究方法。

教学重点与难点:重点:1.农村社会学的起源与发展;2.农村社会学的研究对象。

难点:农村社会学的研究对象。

教学进程:第一节社会学与农村社会学的联系(1)社会学(2)农村社会学第二节农村社会学发展简史及其相关学科的关系(1)农村社会学的产生与发展(2)农村社会学的特点和知识体系(3)学习农村社会学的重要意义(4)农村社会学与相关学科的关系第二章农村社会与农村居民教学目的和要求:通过本章学习,使同学们明确什么是“农民”,“农民”的地位与社会属性、中国“农民”的伟大历史作用。

重点:“农民”的界定,“农民”的地位与社会属性难点:正确认识中国“农民”第一节农村社会(1)农村社会的含义(2)农村社会的结构第二节农民(1)农民的含义及其特征(2)中国农民的历史地位(3)农民的社会化及其影响因素(4)农民的现代化第三节农村居民(1)农村居民的含义(2)农村居民的社会化第三章农村社会群体教学目的和要求:了解农村家庭,家族和邻里的含义和关系。

第一节初级社会群体(1)社会群体的含义与特征(2)初级社会群体的特征第二节农村家庭(1)家庭(2)当代农村家庭的含义(3)农村家庭关系(4)农村家庭的功能第三节家族(1)家族含义,特点与构成(2)现阶农村家族的主要功能(3)对当代农村家族问题的几点认识第四节邻里(1)邻里的含义和特点(2)邻里的地位和作用第四章农村社会组织教学目的和要求:通过本章的学习,了解农村社会组织的历史变迁,掌握中国农村基层社会组织的类型、特点及功能,从而了解农村基层社会组织的发展趋势。

清华社会学系农村社会学课程提纲(2005年学年)

农村社会学课程提纲

导论:农村社会研究的意义与课程基本框架

一、经典论题与经典理论的讨论——对农民的基本判断:道义经济还是理性小农

“斯科特-波普金论题”的理论脉络与争论要点;前资本主义小农社会的特点;农民行为选择的动机与逻辑;“经济理性”与“生存理性”;殖民统治、市场、国家对传统小农社会的影响。

时间:4周

阅读书目:

Scott, James C. (1976), The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and

Subsistence in Southeast Asia. New Haven and London: Yale University Press.

詹姆斯.斯科特(2001),《农民的道义经济学:东南亚的反叛与生存》,程立显、刘建等译,译林出版社。

Popkin, Samuel L. (1979) The Rational Peasant: The Political Economy of Rural

Society in Vietnam. University of California Press. 1, 2,

Wolf, Eric R. (1966), Peasants. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.

施坚雅([1964]1998),《中国农村的市场和社会结构》,史建云等译,中国社会科学出版社。

参考书目:

Geertz, Clifford (1963), Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia. Berkeley: University of California Press.

A. V. 蔡雅诺夫(1996[1925]),《农民经济组织》(Chayanov, A. V. 1986[1925], The Theory of Peasant Economy. Madison: University of Wisconsin Press.)萧正洪译,中央编译出版社。

二、农民行动的逻辑:反抗与革命

群众与精英;民间社会与国家;农民社会的反抗逻辑与特殊的反抗方式——正式反抗与“非正式反抗”;阶级斗争的日常形式——“弱者的武器”与“隐藏的文本”;统治意识形态与底层政治;国家治理术;支配与反抗的复杂关系。

时间:4周

阅读书目:

Scott, James C. (1985), Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale University Press. Preface, 2, 5-Combine-Harvesters, The Remembered Village, 7-What Is Resistance, 8.

----------------- (1990), Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. Yale University Press. 1, 3, 5, 7.

Skocpol, Theda (1979), State and social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China. Cambridge University Press. Preface, Introduction

安东尼奥·葛兰西(2000),《狱中札记》,曹雷雨、姜丽、张跣译,中国社会科学出版社。

参考书目:

奥尔森(1995),《集体行动的逻辑》,陈郁等译,上海人民出版社。

Wolf, Eric R. (1969), Peasant Wars of the Twentieth Century: Preface and Three China. Harper & Row, Publishers.

三、中国乡土社会研究——农村中的国家与社会关系

大传统与小传统;宗族制度、民间宗教与国家治理;传统与现代化;民间仪式与国家仪式;农村中国家—社会关系的实践形态与过程。

时间:7周

阅读书目:

Redfield, Robert (1960), The Little Community / Peasant Society and Culture. The University of Chicago Press. I, II, III.

克利福德•格尔茨([1983]2000),《地方性知识—阐释人类学论文集》,王海龙、张家宣译,中央编译出版社。

第三章,第八章

莫里斯•弗里德曼([1958]2000),《中国东南的宗族组织》,刘晓春译,上海人民出版社。

Watson, James L. (1982), “Chinese Kinship Reconsidered: Anthropological Perspectives on Historical Research”, in The China Quarterly, Dec. 1982 #92.

费孝通(1998),《乡土中国•生育制度》,北京大学出版社。

Ahern, Emily(1981),Chinese Ritual and Politics. Cambridge University Press. Feuchtwang, Stephan(1992), The Imperial Metaphor: Popular Religion in China. Routledge. Preface, 1, 3

Watson, James L. (1985), “Standardizing the Gods: The Promotion of T’ien Hou (Empress of Heaven) Along the South China Coast, 960—1960. In Popular

Culture in Late Imperial China. ed. by David Johnson, Andrew Nathan, and Evelyn Rawski. Berkeley: University of California Press.

Siu, Helen (1989), “Recycling Rituals: Politics and Popular Culture in Contemporary Rural China”, in Un official China ed. by Perry Link, Westview Press.

杜赞奇([1988]1994),《文化、权力与国家——1900—1942年的华北农村》,王福明译,江苏人民出版社。

黄宗智(1998),“中国革命中的农村阶级斗争——从土改到文革时期的表述性现实与客观性现实”,《国外社会学》1998:5-6。

Shue, Vivienne (1988), The Reach of the State: Sketches of the Chinese Body Politic. Stanford University Press. Introduction, Three

Tilly, Charles (1975), The Formation of National States in Western Europe. Princeton University Press.

“专题讨论:农村中国家—社会关系的实践形态”,《清华社会学评论》,第1辑。

参考书目:

Freedman, Maurice (1966), Chinese Lineage and Society: Fukien and Kwangtung. Athlone Press. Wolf, Arthur (1974), ed. Religion and Ritual in Chinese Society. Stanford University Press. Chen, Anita, Richard Madsen, and Jonathan Unger (1984), Chen Village: Under Mao and Deng. University of California Press regents.

Huang, Shu-min (1989), The Spiral Road: Change in a Chinese Village Through the Eyes of a Communist Party Leader. Westview Press.

费孝通(1986),《江村经济——中国农民的生活》,江苏人民出版社。

杨懋春([1945]2001),《一个中国村庄——山东台头》,张雄等译,江苏人民出版社。

韩丁(1980),《翻身——中国一个村庄的革命记实》,北京出版社。

方慧容(2001),“无事件境”与生活世界中的“真实”——西村农民土地改革时期社会生活的记忆,杨念群主编《空间·记忆·社会转型》,上海人民出版社,2001年。

沈延生(2003),“对村民自治的期望与批评”,(/article/farmer/042.htm)。