新教科版六年级下册科学太阳系

- 格式:pptx

- 大小:1.89 MB

- 文档页数:29

教科版科学六下《太阳系》课件一、教学内容本节课选自教科版科学六年级下册《太阳系》章节,详细内容包括太阳系的基本组成、行星的运行规律、太阳系的形成与特点。

通过对本章内容的学习,使学生了解太阳系的构成,掌握行星的运动特点,激发学生对宇宙探索的兴趣。

二、教学目标1. 知识与技能:认识太阳系的基本组成,了解行星的运行规律,掌握太阳系的形成与特点。

2. 过程与方法:通过观察、分析太阳系的相关资料,培养学生获取信息、处理信息的能力;通过实践操作,提高学生的动手操作能力。

3. 情感态度与价值观:激发学生对宇宙探索的兴趣,培养科学精神,增强国家认同感。

三、教学难点与重点重点:太阳系的组成、行星的运行规律。

难点:太阳系的形成与特点。

四、教具与学具准备教师准备:太阳系模型、多媒体课件、行星运行演示仪。

学生准备:画图工具、学习资料、实践操作材料。

五、教学过程1. 导入:通过展示太阳系模型,提出问题:“同学们,你们知道我们生活的地球在宇宙中的位置吗?”引发学生思考,引入课题。

2. 新课导入:(1)教师讲解太阳系的组成,学生观看多媒体课件,了解太阳系的基本构成。

(3)学生分组讨论太阳系的形成与特点,汇报讨论成果。

3. 实践操作:(1)学生分组制作太阳系模型,加深对太阳系组成的认识。

(2)学生利用行星运行演示仪,观察行星运行规律,验证课堂所学。

4. 例题讲解:(1)教师出示例题,讲解解题思路。

(2)学生独立完成例题,教师巡回指导。

5. 随堂练习:(1)学生完成随堂练习,巩固所学知识。

(2)教师对练习进行点评,解答学生疑问。

六、板书设计1. 太阳系的组成2. 行星的运行规律3. 太阳系的形成与特点七、作业设计1. 作业题目:(1)绘制太阳系示意图。

(2)简述行星的运行规律。

(3)分析太阳系的形成原因。

2. 答案:(1)示意图见附件。

(2)行星的运行规律:行星绕太阳运行,具有同向、共面、近圆的特点。

(3)太阳系形成原因:约46亿年前,太阳周围的尘埃和碎石在引力作用下聚集形成。

教科版六年级科学下册《太阳系》课件一、教学内容本节课我们将学习教科版六年级科学下册《太阳系》的相关内容。

具体涉及教材的第三章《地球和宇宙空间》中的第1节《太阳系》,详细内容主要包括太阳系的基本组成,各行星的特点,以及太阳对地球的影响等。

二、教学目标1. 了解太阳系的基本组成,掌握各行星的名称、顺序及特点。

2. 理解太阳对地球的重要作用,认识到太阳对人类生活的影响。

3. 培养学生的观察能力、思考能力和合作交流能力。

三、教学难点与重点教学难点:理解太阳系中各行星的特点及其与太阳的关系。

教学重点:掌握太阳系的基本组成,了解太阳对地球的重要作用。

四、教具与学具准备1. 教具:太阳系模型、地球仪、投影仪、图片等。

2. 学具:每组一张太阳系观察表、彩笔、剪刀、胶水等。

五、教学过程1. 导入:通过展示太阳系模型,引导学生关注宇宙空间的奥秘,激发学习兴趣。

2. 新课导入:(1)教师讲解太阳系的基本组成,引导学生了解各行星的名称、顺序及特点。

(2)学生观察太阳系模型,填写太阳系观察表。

4. 例题讲解:讲解太阳对地球的影响,如光照、温度等。

5. 随堂练习:学生完成教材第35页的练习题。

六、板书设计1. 太阳系的基本组成太阳八大行星(按顺序列出)2. 各行星的特点3. 太阳对地球的影响七、作业设计1. 作业题目:(1)请简述太阳系的基本组成。

(2)请列举太阳对地球的影响。

2. 答案:(1)太阳系由太阳和八大行星组成。

(2)太阳对地球的影响包括光照、温度等。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生掌握了太阳系的基本组成,但部分学生对行星特点的理解仍不够深入。

2. 拓展延伸:鼓励学生课下查阅资料,了解更多关于太阳系的知识,如行星的卫星、小行星带等。

重点和难点解析1. 教学难点与重点的明确;2. 实践活动的组织与实施;3. 作业设计中的题目和答案;4. 课后反思及拓展延伸。

一、教学难点与重点的明确教学难点与重点是教学过程中的核心内容,对于学生的学习至关重要。

教科版科学六下《太阳系》课件一、教学内容本节课选自教科版科学六年级下册第四章《宇宙的探索》,具体内容为《太阳系》。

本节课将详细介绍太阳系的组成、结构及特点,涉及教材第4.1节至4.3节的内容。

二、教学目标1. 让学生了解太阳系的组成,掌握八大行星的顺序和特点。

2. 使学生理解太阳系的层次结构,了解各行星与太阳之间的距离关系。

3. 培养学生运用观察、分析、归纳等方法,探索宇宙奥秘的能力。

三、教学难点与重点重点:太阳系的组成、层次结构及其特点。

难点:理解各行星与太阳之间的距离关系,以及太阳系的形成过程。

四、教具与学具准备1. 教具:太阳系模型、多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:学生用书、练习本、彩色笔。

五、教学过程1. 导入:通过展示宇宙星空的图片,引导学生感受宇宙的浩瀚,激发学习兴趣。

2. 新课导入:(1)介绍太阳系的组成,引导学生观察太阳系模型,了解八大行星的顺序和特点。

(2)讲解太阳系的层次结构,让学生了解各行星与太阳之间的距离关系。

3. 实践情景引入:(1)出示太阳系模型,让学生观察并描述太阳系的特点。

(2)分组讨论:如何根据太阳系的特点,推测太阳系的形成过程。

4. 例题讲解:(1)出示例题:请描述地球在太阳系中的位置及特点。

(2)引导学生通过观察太阳系模型,分析地球的位置及特点。

5. 随堂练习:(1)让学生根据太阳系模型,绘制太阳系的结构图。

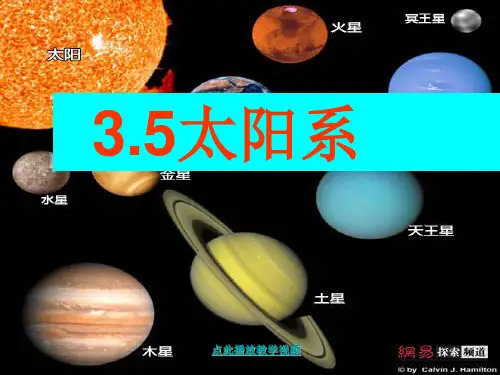

(2)回答问题:为什么地球上有生命存在?七、板书设计1. 太阳系的组成:太阳、八大行星、矮行星、小行星、彗星等。

2. 太阳系的层次结构:由内向外分别为:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

3. 地球在太阳系中的位置及特点:位于第三颗行星,有适宜的温度、大气层和水。

八、作业设计1. 作业题目:(1)请描述太阳系的组成及其特点。

(2)绘制太阳系的结构图,并标注地球的位置。

2. 答案:(1)太阳系的组成:太阳、八大行星、矮行星、小行星、彗星等。

2024年教科版六年级下册科学《太阳系》教学课件一、教学内容本课教学内容选自2024年教科版六年级下册科学教材第3章《宇宙探索》,具体内容为第1节《太阳系》。

详细内容包括:太阳系的组成、行星运动规律、地球在太阳系中的位置以及太阳系的形成。

二、教学目标1. 让学生了解太阳系的组成,掌握各行星的名称、顺序及特点。

2. 使学生理解行星运动规律,了解地球在太阳系中的位置。

3. 培养学生探索宇宙的兴趣,提高科学素养。

三、教学难点与重点重点:太阳系的组成、行星运动规律、地球在太阳系中的位置。

难点:行星运动规律的理解,地球在太阳系中的位置。

四、教具与学具准备1. 教具:太阳系模型、地球仪、多媒体课件。

2. 学具:笔记本、彩色笔、尺子。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示太阳系模型,引发学生兴趣,提出问题:“太阳系是由哪些天体组成的?它们是如何运动的?”2. 新课展开:(1)太阳系的组成:讲解太阳、行星、卫星、小行星、彗星等天体的概念,引导学生了解太阳系的组成。

(2)行星运动规律:通过多媒体课件展示行星运动轨迹,讲解开普勒定律,使学生理解行星运动规律。

(3)地球在太阳系中的位置:分析地球与其他行星的比较,说明地球在太阳系中的位置及特点。

3. 实践活动:分组讨论,让学生运用所学知识分析太阳系中可能存在的未知天体。

4. 例题讲解:讲解一道关于太阳系的填空题,巩固所学知识。

5. 随堂练习:设计一道关于太阳系的选择题,检验学生学习效果。

六、板书设计1. 《太阳系》2. 内容:(1)太阳系的组成(2)行星运动规律(3)地球在太阳系中的位置七、作业设计1. 作业题目:(1)填空题:太阳系由()、()、()、()等天体组成。

(2)选择题:地球在太阳系中的位置是()。

2. 答案:(1)太阳、行星、卫星、小行星、彗星(2)A八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:鼓励学生课后查阅资料,了解更多关于太阳系的知识,如太阳系的起源、太阳活动对地球的影响等。

教科小学科学六下《太阳系》精品课件一、教学内容本节课选自教科版小学科学六年级下册《太阳系》章节,详细内容包括太阳系的组成、行星的运动规律、太阳系的探索历程等。

二、教学目标1. 了解太阳系的组成,掌握各行星的基本特征;2. 理解行星的运动规律,了解太阳系的探索历程;3. 培养学生的观察、思考、探究能力,激发对宇宙科学的兴趣。

三、教学难点与重点难点:行星的运动规律及其成因。

重点:太阳系的组成、行星的特征、太阳系的探索历程。

四、教具与学具准备教具:太阳系模型、多媒体课件、行星图片等。

学具:笔记本、铅笔、直尺、圆规等。

五、教学过程1. 导入:通过展示太阳系模型,引导学生关注太阳系,激发学习兴趣。

2. 新课导入:讲解太阳系的组成,介绍各行星的特征。

3. 实践情景引入:让学生观察太阳系模型,找出行星的运动规律。

4. 例题讲解:讲解行星运动规律中的“开普勒定律”。

5. 随堂练习:让学生根据所学知识,分析太阳系中某一行星的运动特点。

6. 知识拓展:介绍太阳系的探索历程,了解人类对宇宙的认知过程。

六、板书设计1. 太阳系的组成:太阳、八大行星、矮行星、小行星等。

2. 行星运动规律:开普勒定律。

3. 太阳系探索历程:从古代地心说到现代宇宙观。

七、作业设计1. 作业题目:请根据所学内容,描述太阳系中某一行星的特征及运动规律。

答案示例:水星是太阳系中离太阳最近的行星,其特征为表面温度极高,运动规律遵循开普勒定律。

2. 作业题目:简述太阳系的探索历程。

答案示例:太阳系的探索历程包括古代的地心说、日心说,现代的太空探测任务等。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过讲解太阳系的组成、行星运动规律和探索历程,使学生了解了宇宙的奥秘,培养了学生的观察、思考、探究能力。

课后可引导学生关注我国航天事业的发展,了解最新的宇宙探索成果,进一步激发学生对宇宙科学的兴趣。

同时,鼓励学生课后查阅相关资料,拓展知识面,提高科学素养。

重点和难点解析1. 行星运动规律的讲解;2. 太阳系探索历程的介绍;3. 实践情景引入和随堂练习的设计;4. 作业设计的深度和广度。

教科版科学六下《太阳系》精品课件一、教学内容本节课选自教科版科学六年级下册《太阳系》章节,详细内容主要包括太阳系的组成、八大行星的基本特征、太阳对地球的影响以及人类对太阳系的探索。

二、教学目标1. 了解太阳系的组成,掌握八大行星的顺序和基本特征。

2. 理解太阳对地球的重要作用,培养环保意识。

3. 了解人类对太阳系的探索历程,激发学生对宇宙科学的兴趣。

三、教学难点与重点重点:太阳系的组成、八大行星的基本特征、太阳对地球的影响。

难点:理解太阳系的形成和行星运动的规律。

四、教具与学具准备1. 教具:太阳系模型、多媒体课件、行星运行轨道图。

2. 学具:学生用书、活动记录表、彩笔。

五、教学过程1. 导入:通过展示太阳系模型,让学生观察并提出问题,引入新课。

2. 新课内容:(1)太阳系的组成:引导学生观察太阳系模型,了解太阳、八大行星及其卫星、小行星带、彗星等组成。

(2)八大行星的基本特征:讲解水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星的特点,引导学生记录在活动记录表上。

(3)太阳对地球的影响:通过多媒体课件,展示太阳对地球的温暖、光照、风力等影响。

3. 例题讲解:讲解行星运行轨道图,让学生理解行星的公转和自转。

4. 随堂练习:让学生根据所学内容,完成活动记录表,加深对太阳系的认识。

六、板书设计1. 太阳系的组成太阳八大行星卫星小行星带彗星2. 八大行星的基本特征水星:最靠近太阳的行星金星:最亮的行星地球:适宜生物居住的行星火星:红色行星木星:最大的行星土星:拥有美丽环带的行星天王星:蓝绿色的行星海王星:最远的行星3. 太阳对地球的影响温暖光照风力七、作业设计1. 作业题目:(1)请简述太阳系的组成。

(2)请列出八大行星的顺序,并描述其中两个行星的特点。

(3)请举例说明太阳对地球的影响。

2. 答案:(1)太阳系的组成:太阳、八大行星、卫星、小行星带、彗星等。

(2)八大行星顺序:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

教科版科学六下《太阳系》课件[ ]一、教学内容本节课我们将学习教科版科学六年级下册第4章《太阳系》的第1节内容,详细探讨太阳系的构成和特点。

主要包括太阳、行星(水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星)、矮行星、卫星、小行星、彗星等天体的基本知识。

二、教学目标1. 知识目标:使学生了解太阳系的组成,掌握各行星的顺序及特点。

2. 能力目标:培养学生运用观察、比较、分析等方法,研究太阳系中天体的能力。

3. 情感目标:激发学生对宇宙科学的兴趣,培养他们的探索精神。

三、教学难点与重点重点:太阳系的构成,各行星的顺序及特点。

难点:理解行星的运行规律,以及太阳系中其他天体的特点。

四、教具与学具准备教具:太阳系模型、地球仪、天文望远镜(或图片)、多媒体课件。

学具:学生分组准备行星卡片、彩笔、尺子、剪刀等。

五、教学过程1. 导入:通过展示太阳系模型,引导学生观察并思考太阳系的组成。

2. 新课导入:详细讲解太阳、行星、矮行星等天体的特点,引导学生了解太阳系的构成。

3. 实践活动:让学生分组制作行星卡片,加深对行星顺序及特点的理解。

4. 例题讲解:结合地球仪,讲解地球的自转和公转,引导学生理解行星的运行规律。

5. 随堂练习:让学生运用所学知识,完成练习册上的相关题目。

六、板书设计1. 太阳系的构成:太阳行星(水金地火木土天海)矮行星、卫星、小行星、彗星等2. 行星顺序及特点3. 地球的自转和公转七、作业设计1. 作业题目:(1)简述太阳系的构成。

(2)按顺序列出八大行星,并简要说明各自的特点。

(3)简述地球的自转和公转。

2. 答案:(1)太阳、行星、矮行星、卫星、小行星、彗星等。

(2)水星:距离太阳最近,体积最小;金星:距离太阳第二近,表面温度最高;地球:唯一有生命存在的行星;火星:表面有火山和峡谷;木星:体积最大,有众多卫星;土星:有美丽的光环;天王星:距离太阳最远,表面温度最低;海王星:蓝色的星球。

(3)地球自转:地球绕地轴自西向东旋转;公转:地球绕太阳公转,周期为一年。

2024年教科版科学六年级下册《太阳系》课件一、教学内容本节课我们将学习2024年教科版科学六年级下册《太阳系》的相关内容。

具体章节为第三章《地球和宇宙》,第2节《太阳系》。

教学内容主要包括太阳系的组成、八大行星的基本特点、太阳系的形成及探索太阳系的历史。

二、教学目标1. 让学生了解太阳系的组成,掌握八大行星的基本特点。

2. 使学生理解太阳系的形成过程,了解人类探索太阳系的历史。

3. 培养学生的观察能力、思考能力和探索精神。

三、教学难点与重点重点:太阳系的组成,八大行星的基本特点,太阳系的形成过程。

难点:太阳系的形成过程,人类探索太阳系的历史。

四、教具与学具准备1. 教具:太阳系模型,多媒体课件,行星图片。

2. 学具:学生用书,笔记本,彩色笔。

五、教学过程1. 实践情景引入:展示太阳系模型,引导学生观察太阳系中的各个行星,激发学生对太阳系的好奇心。

2. 新课导入:通过多媒体课件,向学生介绍太阳系的组成,讲解八大行星的基本特点。

3. 例题讲解:讲解太阳系形成的过程,让学生了解地球在太阳系中的位置。

4. 随堂练习:让学生结合所学内容,分析太阳系中哪个行星离太阳最近,哪个行星离太阳最远。

5. 探索活动:分组讨论,每组选择一个行星进行深入研究,了解其特点,并制作成报告。

六、板书设计1. 太阳系的组成2. 八大行星特点3. 太阳系的形成过程4. 人类探索太阳系的历史七、作业设计1. 作业题目:请简述太阳系的组成及地球在太阳系中的位置。

答案:太阳系由太阳、八大行星、矮行星、小行星、彗星、卫星等组成。

地球位于太阳系的第三颗行星,介于金星和火星之间。

2. 作业题目:请列举太阳系中离太阳最近的三个行星。

答案:水星、金星、地球。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过实践情景引入、例题讲解、随堂练习等方式,让学生掌握了太阳系的组成、特点及形成过程。

课后,教师应关注学生的掌握情况,对学生的疑问进行解答。

拓展延伸方面,可以让学生了解太阳系外的其他星系,激发学生对宇宙探索的兴趣。

2024年教科版六年级科学下册《太阳系》精彩课件一、教学内容本节课选自2024年教科版六年级科学下册《太阳系》章节,详细内容主要包括太阳系的组成、八大行星的基本特征、太阳系的形成与演变等。

二、教学目标1. 让学生了解太阳系的组成,掌握八大行星的基本特征。

2. 培养学生运用科学方法探究太阳系形成与演变过程的能力。

3. 激发学生探索宇宙的兴趣,培养他们的科学精神。

三、教学难点与重点教学难点:太阳系的形成与演变过程,行星运动规律。

教学重点:太阳系的组成,八大行星的基本特征。

四、教具与学具准备教具:太阳系模型、多媒体课件、行星运动演示仪。

学具:学生分组实验材料(包括行星模型、尺子、计时器等)。

五、教学过程1. 实践情景引入利用多媒体课件展示太阳系的美丽图片,引导学生观察太阳系的特点,提出问题:“太阳系由哪些部分组成?它们有什么特点?”2. 例题讲解(1)太阳系的组成结合教材,详细讲解太阳、八大行星、小行星带、彗星等太阳系成员及其特点。

(2)行星运动规律通过演示仪和课件,讲解开普勒行星运动定律,引导学生了解行星运动规律。

3. 随堂练习4. 课堂小结六、板书设计1. 太阳系的组成太阳八大行星(按距离由近及远:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星)小行星带、彗星等2. 行星运动规律开普勒行星运动定律七、作业设计1. 作业题目(1)简述太阳系的组成及各成员的特点。

(2)解释开普勒行星运动定律,并举例说明。

(3)分析太阳系形成与演变的过程。

2. 答案(1)太阳系的组成及特点:见板书设计。

(2)开普勒行星运动定律:见板书设计。

(3)太阳系形成与演变过程:见教材相关内容。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思2. 拓展延伸(1)组织学生进行天文观测,了解太阳系的真实面貌。

(2)开展研究性学习,引导学生深入了解太阳系的形成与演变过程。

(3)鼓励学生关注天文领域的新发现,提高他们的科学素养。

重点和难点解析1. 教学难点:太阳系的形成与演变过程,行星运动规律。

2024年教科版六年级下册科学《太阳系》教学课件一、教学内容本节课选自2024年教科版六年级下册科学教材第七章《探索宇宙》中的第三节《太阳系》。

详细内容主要包括太阳系的组成、行星的运行轨迹、八大行星的基本特点以及太阳系中其他天体的介绍。

二、教学目标1. 让学生了解太阳系的组成,掌握行星的运行轨迹及八大行星的基本特点。

2. 培养学生运用观察、比较、分析等方法,探索太阳系中各种天体的特征。

3. 激发学生探索宇宙的兴趣,培养他们的科学素养和环保意识。

三、教学难点与重点教学难点:行星的运行轨迹及八大行星的特点。

教学重点:太阳系的组成及各天体的基本特征。

四、教具与学具准备教具:太阳系模型、多媒体课件、黑板、粉笔。

学具:学生用书、练习本、彩色笔。

五、教学过程1. 导入:通过展示太阳系模型,引发学生对宇宙的好奇心,进而导入新课。

2. 新课内容:(1)介绍太阳系的组成,让学生对太阳系有一个整体的认识。

(2)讲解行星的运行轨迹,让学生了解行星的运动规律。

(3)详细讲解八大行星的基本特点,引导学生运用观察、比较、分析等方法进行学习。

(4)介绍太阳系中其他天体,如小行星、彗星等,丰富学生的宇宙知识。

3. 实践情景引入:(1)让学生观察太阳系模型,描述行星的运行轨迹。

(2)分组讨论,分析八大行星的特点,并进行汇报。

4. 例题讲解:通过讲解典型例题,巩固学生对太阳系知识的掌握。

5. 随堂练习:布置相关练习题,让学生当堂巩固所学知识。

六、板书设计1. 太阳系的组成2. 行星的运行轨迹3. 八大行星特点4. 太阳系其他天体七、作业设计1. 作业题目:(1)简述太阳系的组成及行星的运行轨迹。

(2)比较八大行星的特点,并举例说明。

(3)谈谈你对太阳系其他天体的了解。

2. 答案:(1)太阳系的组成:太阳、行星、卫星、小行星、彗星等。

行星的运行轨迹:椭圆轨道,太阳位于椭圆的一个焦点上。

(2)八大行星特点:略。

(3)太阳系其他天体:如小行星带、彗星、矮行星等。

2024年教科版六年级科学下册《太阳系》课件一、教学内容本节课我们将探讨《太阳系》这一主题,该内容出自2024年教科版六年级科学下册教材第三章《宇宙探索》的第三至第五节。

具体内容包括:太阳系的基本组成、八大行星的特点、太阳与地球的关系、月球对地球的影响以及探索太阳系中的其他天体。

二、教学目标1. 了解太阳系的基本组成,掌握八大行星的顺序及特点。

2. 理解太阳与地球的关系,认识到太阳对地球生物的重要性。

3. 了解月球对地球的影响,认识到地球与其他天体的相互关系。

三、教学难点与重点教学难点:太阳系的形成与演化过程,八大行星的特点及顺序。

教学重点:太阳对地球生物的影响,月球与地球的关系。

四、教具与学具准备1. 教具:太阳系模型、地球仪、月球仪、多媒体课件。

2. 学具:笔记本、铅笔、彩色笔、尺子。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)利用多媒体展示太阳系的图片,让学生观察并发表自己的想法。

2. 例题讲解(15分钟)介绍太阳系的基本组成,讲解八大行星的顺序及特点。

3. 随堂练习(10分钟)让学生根据所学知识,绘制太阳系简图,标出八大行星的位置。

4. 知识讲解(20分钟)讲解太阳与地球的关系,引导学生认识到太阳对地球生物的重要性。

5. 互动环节(15分钟)学生分组讨论月球对地球的影响,分享各自的观点。

六、板书设计1. 太阳系基本组成2. 八大行星顺序及特点3. 太阳与地球的关系4. 月球对地球的影响七、作业设计1. 作业题目:太阳系简答题(1)请简要介绍太阳系的基本组成。

(2)列举八大行星的顺序及特点。

(3)简述太阳对地球生物的重要性。

答案:(1)太阳系由太阳、八大行星、矮行星、小行星、彗星等组成。

(2)水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。

特点:水星最接近太阳,表面温度极高;金星表面有浓厚的大气层;地球唯一有生命存在的行星;火星表面有火山、峡谷等地理特征;木星体积最大,有众多卫星;土星环状结构明显;天王星、海王星距离太阳较远,表面温度较低。

教科版科学六下《太阳系》课件[ ]一、教学内容本节课选自教科版科学六年级下册《太阳系》章节,详细内容包括太阳系的基本构成、太阳和八大行星的特点、行星运动规律、小行星带与彗星的概念,以及人类对太阳系的探索历程。

二、教学目标1. 让学生掌握太阳系的基本组成,了解太阳和八大行星的概况。

2. 使学生理解行星运动规律,了解天体间的相互关系。

3. 培养学生的科学探索精神,激发学生对宇宙空间的兴趣。

三、教学难点与重点教学难点:行星运动规律的理解,太阳系构成的把握。

教学重点:太阳和八大行星的特点,小行星带与彗星的概念。

四、教具与学具准备教具:太阳系模型、多媒体课件、行星运动演示仪。

学具:学生分组观察太阳系模型,绘制太阳系示意图。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示太阳系模型,引导学生思考太阳系是如何形成的,激发学生的探究兴趣。

2. 例题讲解:详细讲解太阳系的基本构成,介绍太阳和八大行星的特点。

3. 随堂练习:让学生分组观察太阳系模型,回答相关问题。

4. 知识讲解:讲解行星运动规律,展示行星运动演示仪,帮助学生理解。

5. 课堂讨论:探讨小行星带与彗星的概念,以及它们在太阳系中的作用。

六、板书设计1. 太阳系基本构成:太阳、八大行星、小行星带、彗星等。

2. 行星运动规律:开普勒定律。

3. 太阳和八大行星特点:表格形式展示。

七、作业设计1. 作业题目:绘制太阳系示意图,标注出太阳、八大行星、小行星带和彗星的位置。

2. 答案:示意图中太阳位于中心,八大行星按顺序排列,小行星带位于火星与木星之间,彗星位于太阳系边缘。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课学生对太阳系的构成和行星运动规律掌握情况较好,但对小行星带和彗星的理解尚需加强。

2. 拓展延伸:鼓励学生查阅相关资料,了解人类对太阳系的探索历程,提高学生的科学素养。

重点和难点解析1. 行星运动规律的讲解;2. 太阳系构成的实践情景引入;3. 小行星带与彗星的概念理解;4. 作业设计中的太阳系示意图绘制。

教科版六年级科学下册《太阳系》课件一、教学内容本节课我们将学习教科版六年级科学下册《太阳系》的相关内容。

具体涉及教材第3章《宇宙》的第2节“太阳系”,详细内容包括太阳、行星(水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星)、矮行星(如冥王星)的基本特征,以及它们之间的相互关系。

二、教学目标1. 让学生了解太阳系的基本构成,掌握各行星的基本特点。

2. 培养学生运用观察、比较、分析等方法,研究太阳系中各行星的特征。

3. 激发学生探索宇宙的兴趣,增强对自然科学的认识。

三、教学难点与重点重点:太阳系的基本构成,各行星的特点及它们之间的相互关系。

难点:理解行星的运行规律,以及太阳系的形成和演化。

四、教具与学具准备1. 教具:太阳系模型、多媒体课件、图片等。

2. 学具:学生分组准备纸张、剪刀、胶水等,用于制作太阳系模型。

五、教学过程1. 导入:通过展示美丽的星空图片,引导学生进入宇宙的探索世界。

2. 新课导入:介绍太阳系的基本构成,引导学生关注各行星的特点。

a. 播放太阳系模型动画,让学生直观了解太阳系的结构。

b. 分组讨论:请学生分组讨论各行星的特点,并汇报成果。

3. 例题讲解:讲解地球与火星的运行轨道、周期等知识点。

4. 随堂练习:让学生根据课堂所学,绘制太阳系简图,并标注各行星的特点。

5. 实践活动:分组制作太阳系模型,加深对太阳系结构的理解。

六、板书设计板书分为两部分:一是太阳系结构图,标注各行星的名称和特点;二是太阳系形成和演化过程示意图。

七、作业设计1. 作业题目:a. 请简述太阳系的基本构成。

b. 地球与火星的运行轨道、周期有何不同?c. 请举例说明太阳系中某一行星的特点。

2. 答案:a. 太阳系由太阳、八大行星(水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星和海王星)及矮行星等组成。

b. 地球运行轨道为圆形,周期为365天;火星运行轨道为椭圆形,周期为687天。

c. 例如:木星是太阳系中最大的行星,有强大的磁场,拥有最多的卫星。