脑性瘫痪中医临床路径

- 格式:doc

- 大小:58.01 KB

- 文档页数:5

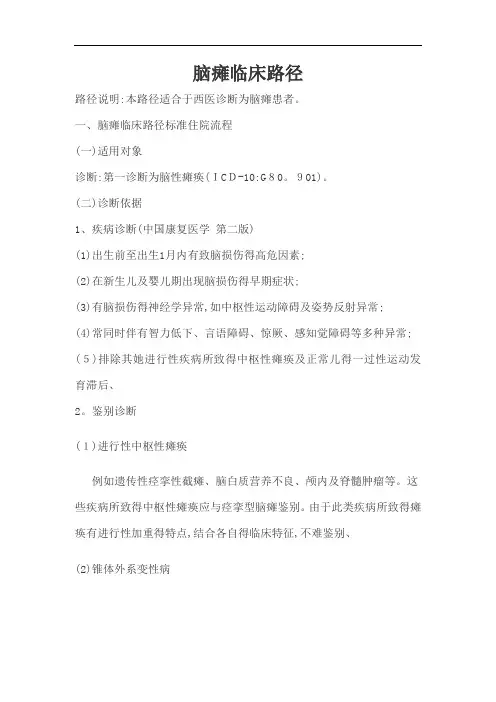

脑瘫临床路径路径说明:本路径适合于西医诊断为脑瘫患者。

一、脑瘫临床路径标准住院流程(一)适用对象诊断:第一诊断为脑性瘫痪(ICD-10:G80。

901)。

(二)诊断依据1、疾病诊断(中国康复医学第二版)(1)出生前至出生1月内有致脑损伤得高危因素;(2)在新生儿及婴儿期出现脑损伤得早期症状;(3)有脑损伤得神经学异常,如中枢性运动障碍及姿势反射异常;(4)常同时伴有智力低下、言语障碍、惊厥、感知觉障碍等多种异常; (5)排除其她进行性疾病所致得中枢性瘫痪及正常儿得一过性运动发育滞后、2。

鉴别诊断(1)进行性中枢性瘫痪例如遗传性痉挛性截瘫、脑白质营养不良、颅内及脊髓肿瘤等。

这些疾病所致得中枢性瘫痪应与痉挛型脑瘫鉴别。

由于此类疾病所致得瘫痪有进行性加重得特点,结合各自得临床特征,不难鉴别、(2)锥体外系变性病如苍白球黑质变性、震颤麻痹综合征、亨廷顿舞蹈病等,应与手足徐动型或其她类型得以锥体外系症状为主得脑性瘫痪鉴别、但此类疾病起病一般较晚、病程呈进行性发展等特征与脑性瘫痪明显不同。

(3)婴儿型脊髓性肌萎缩症与肌张力低下型脑性瘫痪一样,表现为肌张力低下。

但前者得腱反射消失、肌萎缩发生较早且明显、常伴肌束颤动等特点与脑性瘫痪不同。

(4)婴儿进行性脊髓性肌萎缩症进行性脊髓肌萎缩症于婴期起病,肌无力呈进行性加重,肌萎缩明显,腱反射减退或消失,常用呼吸肌功能不全而反复患呼吸道感染,肌肉活组织检查可助确诊。

(5)异染性脑白质营养不良又名硫酸脑苷酯沉积病。

患儿出生时表现为明显得肌张力低下,随病情得发展逐渐出现四肢痉挛、肌张力增高、惊厥、共济失调、智力进行性减退等、基与脑瘫得鉴别要点在于病情呈进行性发展,检测血清、尿或外周血白细胞中芳香硫酸酶A得活性可确诊。

(6)与孤独症相鉴别有些孤独症小儿行走时使用脚尖着地,有时误认为就是脑瘫痉挛型。

但体检可发现跟腱不挛缩、足背屈无障碍,腱反射不亢进,无病理反射,这些特点都可与脑瘫鉴别。

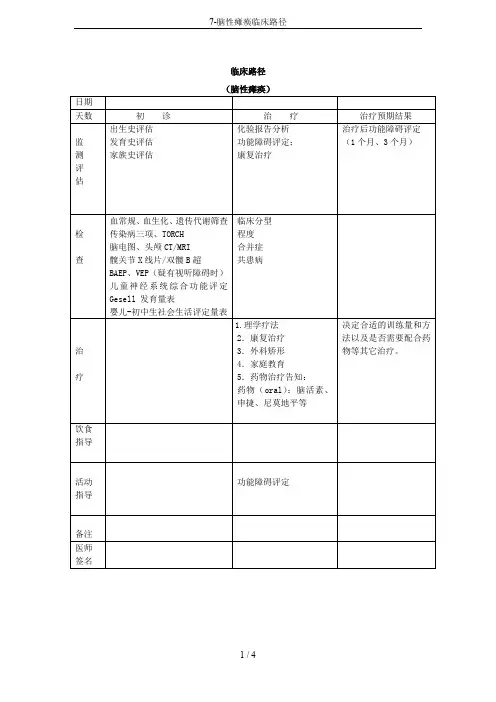

临床路径(脑性瘫痪)附小儿脑性瘫痪的定义、诊断条件及分型(2004)1.定义:出生前到生后1个月内各种原因所引起的脑损伤或发育缺陷所致的运动障碍及姿势异常。

2.诊断条件(1)引起脑性瘫痪(简称脑瘫)的脑损伤为非进行性;(2)引起运动障碍的病变部位在脑部;(3)症状在婴儿期出现;(4)有时合并智力障碍、癫痫、感知觉障碍及其他异常;(5)除外进行性疾病所致的中枢性运动障碍及正常小儿暂时性的运动发育迟缓。

3.临床分型(1)痉挛型(spastic):以锥体系受损为主;(2)不随意运动型(dyskinetic ):以锥体外系受损为主,不随意运动增多,表现为手足徐动(athetoid),舞蹈样动作(choreic),肌张力不全(dystonic),震颤(tremor)等;(3)共济失调型(ataxic):以小脑受损为主;(4)肌张力低下型(hypotonic):往往是其他类型的过渡形式;(5)混合型(mixed)。

4.按瘫痪部位(指痉挛型)分型(1)单瘫:单个肢体受累;(2)双瘫:四肢受累,上肢轻,下肢重;(3)三肢瘫:三个肢体受累;(4)偏瘫:半侧肢体受累;(5)四肢瘫:四肢受累,上、下肢受累程度相似。

儿童神经系统综合功能评定姓名:性别:年龄:岁月日联系电话:A 脊髄水平的反射1.手把握反射左( ),右( )2.足把握反射左( ),右( )3.磁石反射左( ),右( )4.支持反射左( ),右( )5.交叉伸展反射左( ),右( )6.安置反射左( ),右( )7.自动步行反射左( ),右( )8.吸吮反射 ( )9.觅食反射( )10.拥抱反射左( ),右( )11.Galant反射左( ),右( )12.上肢移位反射左( ),右( )13.足跖反射左( ),右( )B 脊髄、脑桥水平反射1. Landau反射( )2. 紧张性迷路反射(1)躯干四肢紧张性迷路反射( )(2)眼紧张性迷路反射( )3. 紧张性颈反射(1)非对称性紧张性颈反射( )(2)对称性紧张性颈反射( )4.降落伞反射( )5.坐位平衡反射左( ),右( )C 深反射肱二头肌反射:( )肱三头肌反射:( )膝腱反射: ( )膝腱反射: ( )D 肌张力评定(改良 Ashworth)关节可动域: 腕掌屈角左()度,右()度;围巾征()腘角左()度,右()度;股角()度足背屈角左()度,右()度;蛙状肢位: (); W状上肢: ();摆动度: ()检查发现:检查结论:。

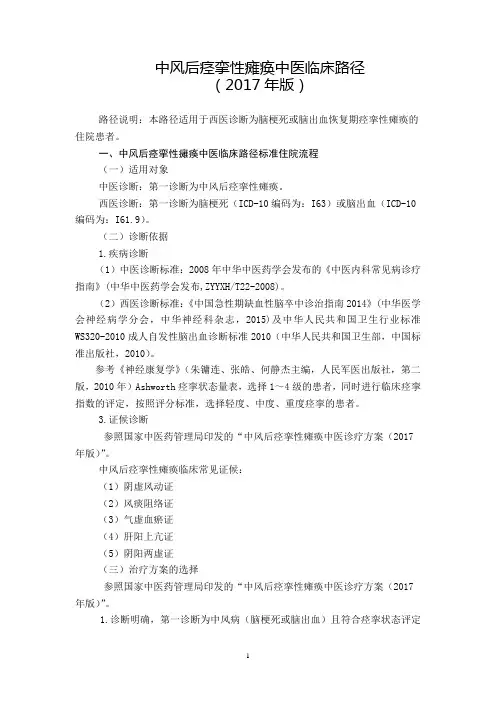

中风后痉挛性瘫痪中医临床路径(2017年版)路径说明:本路径适用于西医诊断为脑梗死或脑出血恢复期痉挛性瘫痪的住院患者。

一、中风后痉挛性瘫痪中医临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为中风后痉挛性瘫痪。

西医诊断:第一诊断为脑梗死(ICD-10编码为:I63)或脑出血(ICD-10 编码为:I61.9)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:2008年中华中医药学会发布的《中医内科常见病诊疗指南》(中华中医药学会发布,ZYYXH/T22-2008)。

(2)西医诊断标准:《中国急性期缺血性脑卒中诊治指南2014》(中华医学会神经病学分会,中华神经科杂志,2015)及中华人民共和国卫生行业标准WS320-2010成人自发性脑出血诊断标准2010(中华人民共和国卫生部,中国标准出版社,2010)。

参考《神经康复学》(朱镛连、张皓、何静杰主编,人民军医出版社,第二版,2010年)Ashworth痉挛状态量表,选择1~4级的患者,同时进行临床痉挛指数的评定,按照评分标准,选择轻度、中度、重度痉挛的患者。

3.证候诊断参照国家中医药管理局印发的“中风后痉挛性瘫痪中医诊疗方案(2017 年版)”。

中风后痉挛性瘫痪临床常见证候:(1)阴虚风动证(2)风痰阻络证(3)气虚血瘀证(4)肝阳上亢证(5)阴阳两虚证(三)治疗方案的选择参照国家中医药管理局印发的“中风后痉挛性瘫痪中医诊疗方案(2017 年版)”。

1.诊断明确,第一诊断为中风病(脑梗死或脑出血)且符合痉挛状态评定标准。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日为≤14天(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合中风病和脑梗死或脑出血,并兼有符合Ashworth痉挛状态量表评级1~4级的患者及经临床痉挛指数评定为轻度、中度、重度痉挛的住院患者。

2.发病6个月以内,患者意识清醒,能够配合治疗。

3.由脑肿瘤、脑外伤、血液病等引起的脑梗死或脑出血的患者,或脑出血急性期需手术治疗的患者,不进入本路径。

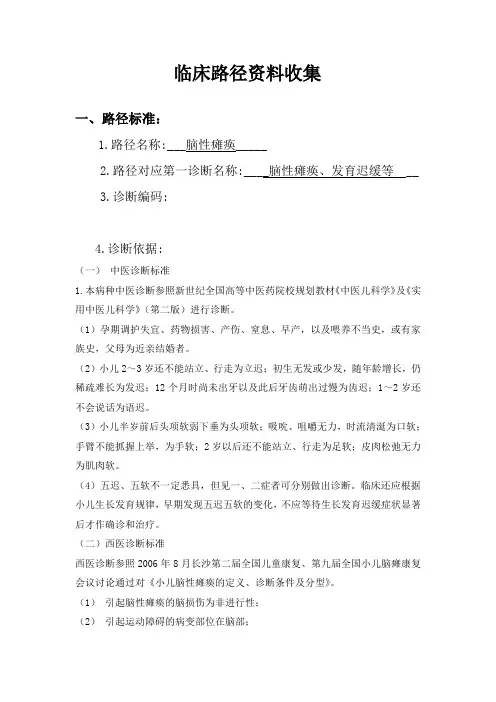

临床路径资料收集一、路径标准:1.路径名称:___脑性瘫痪_____2.路径对应第一诊断名称:____脑性瘫痪、发育迟缓等 __3.诊断编码:4.诊断依据:(一)中医诊断标准1.本病种中医诊断参照新世纪全国高等中医药院校规划教材《中医儿科学》及《实用中医儿科学》(第二版)进行诊断。

(1)孕期调护失宜、药物损害、产伤、窒息、早产,以及喂养不当史,或有家族史,父母为近亲结婚者。

(2)小儿2~3岁还不能站立、行走为立迟;初生无发或少发,随年龄增长,仍稀疏难长为发迟;12个月时尚未出牙以及此后牙齿萌出过慢为齿迟;1~2岁还不会说话为语迟。

(3)小儿半岁前后头项软弱下垂为头项软;吸吮、咀嚼无力,时流清涎为口软;手臂不能抓握上举,为手软;2岁以后还不能站立、行走为足软;皮肉松弛无力为肌肉软。

(4)五迟、五软不一定悉具,但见一、二症者可分别做出诊断。

临床还应根据小儿生长发育规律,早期发现五迟五软的变化,不应等待生长发育迟缓症状显著后才作确诊和治疗。

(二)西医诊断标准西医诊断参照2006年8月长沙第二届全国儿童康复、第九届全国小儿脑瘫康复会议讨论通过对《小儿脑性瘫痪的定义、诊断条件及分型》。

(1)引起脑性瘫痪的脑损伤为非进行性;(2)引起运动障碍的病变部位在脑部;(3)症状者婴儿期出现;(4)可以合并智力障碍、癫痫、感知觉障碍、交流障碍、行为异常及其他异常;(5)除外进行性疾病所致的中枢性运动障碍及正常小儿暂时性运动发育迟缓。

5.标准住院日:__30 _天为1疗程,至临床痊愈或显效。

6.标准住院费用:_7000___元/月至 _10000_元/月。

7.适用对象:凡第一诊断符合临床路径病种诊断的应进入路径(除严重合并症外)。

二、总体诊疗情况:三、阶段诊疗情况:。

五迟、五软、五硬(脑性瘫痪)中医临床路径路径说明:本路径适合于西医诊断为脑性瘫痪的患儿。

一、五迟、五软、五硬(脑性瘫痪)中医临床路径标准住院流程(一)适用对象。

西中医诊断:第一诊断为五迟、五软、五硬(TCD 编码:BEZ180、BEZ160)医诊断:第一诊断为脑性瘫痪(ICD-10 编码:G80.901)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参照普通高等教育中医药类规划教材《中医儿科学》第六版。

(王萍芬主编,上海科技出版社,2007 年)(2)西医诊断标准:参照《实用儿科学》第七版(诸福棠主编,人民卫生出版社,2005 年)及新世纪全国高等医药院校规划教材《中西医结合儿科学》第一版(王雪峰主编,。

中国中医药出版社,2005 年)2.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组五迟、五软、五硬(脑性瘫痪)。

诊疗方案”五迟、五软、五硬(脑性瘫痪)临床常见证候:脾肾两亏证肝肾亏虚证肝强脾弱证痰瘀阻络证心脾两虚证(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组五迟、五软、五硬(脑性瘫痪)。

诊疗方案”1.诊断明确,第一诊断为五迟、五软、五硬(脑性瘫痪)。

2.患儿适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日为≤90 天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合五迟、五软、五硬(TCD 编码:BEZ180、BEZ160)和脑性瘫痪(ICD-10 编码:G80.901)的患儿。

2.患儿同时具有其他疾病,若在治疗期间无需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉(指纹)特点。

注意证候的动态变化。

(七)入院检查项目1.必需的检查项目(1)血常规、尿常规、便常规。

(2)乙肝病毒表面标志物。

2.可选择的检查项目:根据患儿病情需要而定,如头颅影像学检查(CT 或M RI)、脑电图检查、髋关节X线检查、听力筛查等。

小儿脑瘫康复临床路径 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】脑瘫临床路径路径说明:本路径适合于西医诊断为脑瘫患者。

一、脑瘫临床路径标准住院流程(一)适用对象诊断:第一诊断为脑性瘫痪(ICD-10:)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(中国康复医学第二版)(1)出生前至出生1月内有致脑损伤的高危因素;(2)在新生儿及婴儿期出现脑损伤的早期症状;(3)有脑损伤的神经学异常,如中枢性运动障碍及姿势反射异常;(4)常同时伴有智力低下、言语障碍、惊厥、感知觉障碍等多种异常;(5)排除其他进行性疾病所致的中枢性瘫痪及正常儿的一过性运动发育滞后。

2.鉴别诊断(1)进行性中枢性瘫痪例如遗传性痉挛性截瘫、脑白质营养不良、颅内及脊髓肿瘤等。

这些疾病所致的中枢性瘫痪应和痉挛型脑瘫鉴别。

由于此类疾病所致的瘫痪有进行性加重的特点,结合各自的临床特征,不难鉴别。

(2)锥体外系变性病如苍白球黑质变性、震颤麻痹综合征、亨廷顿舞蹈病等,应与手足徐动型或其他类型的以锥体外系症状为主的脑性瘫痪鉴别。

但此类疾病起病一般较晚、病程呈进行性发展等特征与脑性瘫痪明显不同。

(3)婴儿型脊髓性肌萎缩症与肌张力低下型脑性瘫痪一样,表现为肌张力低下。

但前者的腱反射消失、肌萎缩发生较早且明显、常伴肌束颤动等特点与脑性瘫痪不同。

(4)婴儿进行性脊髓性肌萎缩症进行性脊髓肌萎缩症于婴期起病,肌无力呈进行性加重,肌萎缩明显,腱反射减退或消失,常用呼吸肌功能不全而反复患呼吸道感染,肌肉活组织检查可助确诊。

(5)异染性脑白质营养不良又名硫酸脑苷酯沉积病。

患儿出生时表现为明显的肌张力低下,随病情的发展逐渐出现四肢痉挛、肌张力增高、惊厥、共济失调、智力进行性减退等。

基与脑瘫的鉴别要点在于病情呈进行性发展,检测血清、尿或外周血白细胞中芳香硫酸酶A的活性可确诊。

(6)与孤独症相鉴别有些孤独症小儿行走时使用脚尖着地,有时误认为是脑瘫痉挛型。

小儿脑瘫中医临床路径路径适用对象:中医诊断:第一诊断为五迟、五软、五硬西医诊断:第一诊断为脑性瘫痪诊断依据:1、疾病诊断中医诊断标准:参照普通高等教育中医药类规划教材《中医儿科学》第六版(王萍芬主编,上海科技出版社,2007年)西医诊断标准:参照《实用儿科学》第七版(诸福棠主编,人民卫生出版社,2005年)新世纪全国高等医药院校规划教材《中西医结合儿科学》第一版(王雪峰主编,中国中医药出版社,2005年)。

2、证候诊断:脾肾两亏证、肝肾亏虚证、肝强脾弱证、痰瘀阻络证、心脾两虚证治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组脑性瘫痪(五迟、五软、五硬)诊疗方案”1、诊断明确,第一诊断为脑性瘫痪(五迟、五软、五硬)2、患儿适合并接受中医治疗路径时限病房标准住院日≦90天进入路径标准1.第一诊断必须符合五迟、五软、五硬和脑性瘫痪的患儿。

2.患儿同时具有其他疾病,若在治疗期间无需特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

入院检查项目1.必需的检查项目(1)血常规、尿常规、便常规(2)乙肝病毒表面标志物2.可选择的检查项目:根据患儿病情需要而定,如头颅影像学检查(CT或MRI)、脑电图检查,髋关节X线检查,听力筛查等治疗方法推拿治疗 2、针刺疗法 3、灸疗 4、中药熏洗 5、其他疗法:根据病情需要,选择穴位注射、经络导平等疗法 6、辨证口服中药制剂(1)脾肾两亏证:健脾补肾、生肌壮骨(2)肝肾亏虚证:滋补肝肾、强筋壮骨(3)肝强脾弱证:柔肝健脾、益气养血(4)痰瘀阻络证:涤痰开窍,活血通络(5)心脾两虚证:健脾养心,补益气血 7、康复训练:根据患儿病情选择运动疗法、作业疗法、言语训练、引导式教育、感觉统合训练、吞咽功能障碍的训练、益智疗法等多方面内容 8、护理:辨证施护出院标准1、粗大运动功能量表评价治疗后比治疗前总分数提高≧5分。

2、异常姿势减轻有无变异及原因分析1、病情加重,需要延长住院时间,增加住院费用。

小儿脑瘫康复临床路径 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】脑瘫临床路径路径说明:本路径适合于西医诊断为脑瘫患者。

一、脑瘫临床路径标准住院流程(一)适用对象诊断:第一诊断为脑性瘫痪(ICD-10:)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(中国康复医学第二版)(1)出生前至出生1月内有致脑损伤的高危因素;(2)在新生儿及婴儿期出现脑损伤的早期症状;(3)有脑损伤的神经学异常,如中枢性运动障碍及姿势反射异常;(4)常同时伴有智力低下、言语障碍、惊厥、感知觉障碍等多种异常;(5)排除其他进行性疾病所致的中枢性瘫痪及正常儿的一过性运动发育滞后。

2.鉴别诊断(1)进行性中枢性瘫痪例如遗传性痉挛性截瘫、脑白质营养不良、颅内及脊髓肿瘤等。

这些疾病所致的中枢性瘫痪应和痉挛型脑瘫鉴别。

由于此类疾病所致的瘫痪有进行性加重的特点,结合各自的临床特征,不难鉴别。

(2)锥体外系变性病如苍白球黑质变性、震颤麻痹综合征、亨廷顿舞蹈病等,应与手足徐动型或其他类型的以锥体外系症状为主的脑性瘫痪鉴别。

但此类疾病起病一般较晚、病程呈进行性发展等特征与脑性瘫痪明显不同。

(3)婴儿型脊髓性肌萎缩症与肌张力低下型脑性瘫痪一样,表现为肌张力低下。

但前者的腱反射消失、肌萎缩发生较早且明显、常伴肌束颤动等特点与脑性瘫痪不同。

(4)婴儿进行性脊髓性肌萎缩症进行性脊髓肌萎缩症于婴期起病,肌无力呈进行性加重,肌萎缩明显,腱反射减退或消失,常用呼吸肌功能不全而反复患呼吸道感染,肌肉活组织检查可助确诊。

(5)异染性脑白质营养不良又名硫酸脑苷酯沉积病。

患儿出生时表现为明显的肌张力低下,随病情的发展逐渐出现四肢痉挛、肌张力增高、惊厥、共济失调、智力进行性减退等。

基与脑瘫的鉴别要点在于病情呈进行性发展,检测血清、尿或外周血白细胞中芳香硫酸酶A的活性可确诊。

(6)与孤独症相鉴别有些孤独症小儿行走时使用脚尖着地,有时误认为是脑瘫痉挛型。

安卫字〔2011〕110号安康市卫生局转发国家中医药管理局劳淋等23个病种中医临床路径和中医诊疗方案的通知各县区卫生局、医院、中医院,市直各大医院:现将国家中医药管理局劳淋等23个病种中医临床路径和中医诊疗方案转发给你们,请结合实际,并按安卫字〔2011〕73号文件要求认真执行。

电子版请到安康市卫生局网站医政管理栏目或国家中医药管理局网站查询下载附件:1、国家中医药管理局中医临床路径管理试点病种目录(共计20个科目92个病种)2、国家中医药管理局中医诊疗方案目录(共计18个科目78个病种)二○一一年三月十八日主题词:中医临床路径诊疗方案通知抄送:省中医药管理局安康市卫生局政办科2011年3月18日印发共印40份附件1:国家中医药管理局中医临床路径管理试点病种目录(20个科目92个病种)肺病科(3个)1、风温肺热病(非重症社区获得性肺炎)2、咳嗽(感冒后咳嗽或感染后咳嗽)3、哮病(支气管哮喘)心血管科(2个)1、心悸(心律失常—室性早搏)2、病毒性心肌炎针灸科(2个)1、面瘫(面神经炎)2、肩凝证(肩关节周围炎)急诊科(1个)1、外感发热(上呼吸道感染)肿瘤科(1个)1、肺癌脾胃科(7个)1、胃痞病(功能性消化不良)2、久痢(溃疡性结肠炎)3、吐酸病(胃食管反流病)4、胃疡(消化性溃疡)5、泄泻病(腹泻型肠易激综合征)6、胃脘痛(慢性胃炎)7、鼓胀病(肝硬化腹水)骨伤科(9个)1、项痹病(神经根型颈椎病)2、单纯性胸腰椎骨折3、附骨疽(慢性骨髓炎)4、骨蚀(股骨头坏死)5、骨蚀(儿童股骨头坏死)6、桡骨远端骨折7、锁骨骨折8、膝痹病(膝关节骨性关节炎)9、踇外翻肛肠科(5个)1、肛痈(肛管直肠周围脓肿)2、肛裂病(肛裂)3、脱肛病(直肠脱垂)4、痔(混合痔)5、肛漏病(肛瘘)外科(6个)1、股肿(下肢深静脉血栓形成)2、脱疽病(肢体闭塞性动脉硬化)未溃期3、蝮蛇咬伤4、臁疮(下肢溃疡)5、乳痈(急性乳腺炎)6、烧伤妇科(4个)1、绝经前后诸证(更年期综合征)2、盆腔炎3、胎动不安(早期先兆流产)4、痛经(子宫内膜异位症、子宫腺肌病)传染科(3个)1、时行感冒(甲型H1N1流感)2、手足口病(普通型)3、流行性出血热(轻型)肝病科(4个)1、非酒精性脂肪性肝炎2、慢性乙型肝炎3、积聚(肝硬化)4、急性病毒性肝炎眼科(7个)1、白涩症(干眼病)2、暴盲(视网膜静脉阻塞)3、青风内障(原发性开角型青光眼)4、青盲(视神经萎缩)5、视瞻昏渺(年龄相关性黄斑变性)6、瞳神紧小(虹膜睫状体炎)7、消渴目病(糖尿病视网膜病变)风湿科(6个)1、大偻(强直性脊柱炎)2、骨痹(骨关节病)3、痛风4、尪王痹(类风湿关节炎)5、燥痹(干燥综合征)6、阴阳毒(系统性红斑狼疮)耳鼻喉科(5个)1、暴聋(突发性聋)2、鼻鼽(变应性鼻炎)3、耳鸣4、慢喉痹(慢性咽炎)5、慢喉瘖(慢性喉炎)皮肤科(4个)1、白疕(寻常性银屑病)2、粉刺(寻常性痤疮)3、蛇串疮(带状疱疹)4、湿疮(湿疹)肾病科(4个)1、劳淋(再发性尿路感染)2、肾风(IgA肾病)3、慢性肾衰(慢性肾功能衰竭)4、消渴病肾病(糖尿病肾病)脑病科、精神科(8个)1、中风病(脑梗死)2、痴呆(血管性痴呆)3、郁病(抑郁症)4、肝豆状核变性5、头痛(偏头痛)6、假性延髓麻痹7、不寐(失眠)8、眩晕血液科(4个)1、急性非淋巴(髓)细胞白血病2、慢性髓劳(慢性再生障碍性贫血)3、紫癜病(免疫性血小板减少性紫癜)4、紫癜风(过敏性紫癜)儿科(7个)1、小儿紫癜(过敏性紫癜)2、小儿哮喘(支气管哮喘)3、肺炎喘嗽(肺炎)4、小儿反复呼吸道感染5、小儿泄泻(小儿腹泻病)6、五迟、五软、五硬(脑性瘫痪)7、小儿肌性斜颈附件2:国家中医药管理局中医诊疗方案目录(18个科目78个病种)肺病科(3个)1、风温肺热病(非重症社区获得性肺炎)2、咳嗽(感冒后咳嗽或感染后咳嗽)3、哮病(支气管哮喘)心血管科(2个)1、心悸(心律失常—室性早搏)2、病毒性心肌炎针灸科(2个)1、面瘫(面神经炎)2、肩凝证(肩关节周围炎)急诊科(1个)1、外感发热(上呼吸道感染)肿瘤科(1个)1、肺癌脾胃科(7个)2、胃痞病(功能性消化不良)2、久痢(溃疡性结肠炎)3、吐酸病(胃食管反流病)4、胃疡(消化性溃疡)5、泄泻病(腹泻型肠易激综合征)6、胃脘痛(慢性胃炎)7、鼓胀病(肝硬化腹水)外科(6个)1、股肿(下肢深静脉血栓形成)2、脱疽病(肢体闭塞性动脉硬化)未溃期3、蝮蛇咬伤4、臁疮(下肢溃疡)5、乳痈(急性乳腺炎)6、烧伤妇科(4个)1、绝经前后诸证(更年期综合征)2、盆腔炎3、胎动不安(早期先兆流产)4、痛经(子宫内膜异位症、子宫腺肌病)传染科(3个)1、时行感冒(甲型H1N1流感)2、手足口病(普通型)3、流行性出血热(轻型)肝病科(4个)1、非酒精性脂肪性肝炎2、慢性乙型肝炎3、积聚(肝硬化)4、急性病毒性肝炎眼科(7个)1、白涩症(干眼病)2、暴盲(视网膜静脉阻塞)3、青风内障(原发性开角型青光眼)4、青盲(视神经萎缩)5、视瞻昏渺(年龄相关性黄斑变性)6、瞳神紧小(虹膜睫状体炎)7、消渴目病(糖尿病视网膜病变)风湿科(6个)1、大偻(强直性脊柱炎)2、骨痹(骨关节病)3、痛风4、尪王痹(类风湿关节炎)5、燥痹(干燥综合征)6、阴阳毒(系统性红斑狼疮)耳鼻喉科(5个)1、暴聋(突发性聋)2、鼻鼽(变应性鼻炎)3、耳鸣4、慢喉痹(慢性咽炎)5、慢喉瘖(慢性喉炎)皮肤科(4个)1、白疕(寻常性银屑病)2、粉刺(寻常性痤疮)3、蛇串疮(带状疱疹)4、湿疮(湿疹)肾病科(4个)1、劳淋(再发性尿路感染)2、肾风(IgA肾病)3、慢性肾衰(慢性肾功能衰竭)4、消渴病肾病(糖尿病肾病)脑病科、精神科(8个)1、中风病(脑梗死)2、痴呆(血管性痴呆)3、郁病(抑郁症)4、肝豆状核变性5、头痛(偏头痛)6、假性延髓麻痹7、不寐(失眠)8、眩晕血液科(4个)1、急性非淋巴(髓)细胞白血病2、慢性髓劳(慢性再生障碍性贫血)3、紫癜病(免疫性血小板减少性紫癜)4、紫癜风(过敏性紫癜)儿科(7个)1、小儿紫癜(过敏性紫癜)2、小儿哮喘(支气管哮喘)3、肺炎喘嗽(肺炎)4、小儿反复呼吸道感染5、小儿泄泻(小儿腹泻病)6、五迟、五软、五硬(脑性瘫痪)7、小儿肌性斜颈。

小儿脑瘫中医治疗方案一、范围本指南提出了脑性瘫痪的诊断、辩证、治疗建议。

本指南适用于18周岁以下人群脑性瘫痪的诊断和治疗。

二、术语和定义下列术语和定义适用于本指南。

脑性瘫痪cerebral palsy脑性瘫痪是指一组持续存在的导致活动受限的运动和姿势发育障碍综合症,这种综合症是由于发育中的胎儿或婴儿脑部非进行性损伤或发育缺陷引起的。

脑性瘫痪的运动障碍常伴有感觉、认知、交流、感知和/或行为障碍,以及癫痫和继发性骨骼肌问题。

临床以立迟、行迟、语迟、发迟、齿迟,手硬、足硬、肌肉硬、头颈硬、关节硬,或颈软、手软、脚软、口软、肌肉软为主要特征。

属于中医“五迟”“五硬”“五软”等范畴。

三、诊断(一)临床表现运动发育落后,抬头、翻身、抓物、坐、爬、立、行等动作发育迟于同龄正常小儿;肌肉张力异常,肢体几张或肌肉萎软,可见手硬、足硬、肌肉硬、头颈硬、关节硬,或颈软、手软、脚软、口软、肌肉软等;姿势异常,可见头颈后仰,甚或呈角弓反张、上肢僵直、手紧握拳、下肢硬直交叉、尖足等,或肢体不对称、头颈躯干扭转,或表现为软弱无力的姿势;常有体格发育迟缓、发迟、齿迟、言语落后、听力及视力异常、癫痫发作等。

(二)诊断条件本病病变部位在脑部,症状在婴儿期出现,引起脑性瘫痪的脑损伤为非进行性,或有脑部发育缺陷而引起,主要表现为肌张力和姿势异常、运动发育落后及障碍、神经反射检查异常等,可合并智力障碍、癫痫、感知觉障碍、交流障碍、行为异常及其他异常,需要除外进行性疾病所致的中枢性运动障碍及正常小儿暂时性运动发育迟缓。

(三)实验室及特殊检查头颅CT/MRI:能帮助了解是否有脑损伤或脑结构异常,对探讨脑瘫的病因及诊断预后有帮助。

脑电图:可以了解是否合并癫痫,并可辅助脑瘫的临床诊断及指导治疗。

脑干听觉、视觉诱发电位:了解听力、视力是否有损伤。

病原学检查:了解患儿是否有宫内感染,明确脑瘫病因,指导治疗。

染色体、血、尿代谢检查:排除一些染色体疾病及遗传代谢性疾病。

针灸治疗脑瘫方法不同穴位不同

上肢瘫者,加肩髃、曲池;

下肢瘫者,加环跳、阳陵泉;

腰部瘫软者,加腰阳关。

方法:主穴用毫针补法或平补平泻法;主穴可分为2组,夹背穴为1组,其余穴为1组,隔日交替使用。

每日1次,每次留针30分钟或用速刺法,不留针。

配穴按虚朴实泻法操作。

头针法

取穴:选额中线、顶颞前斜线、顶旁1线、顶旁2线、顶中线、颞后线、枕下旁线。

方法:用1.5寸毫针迅速刺人帽状腱膜下,然后将针体与头皮平行,推送至所需的刺激区,留针2-4小时,留针时可以自由活动,隔日1次。

穴位注射法

取穴:选大椎、足三里、阳陵泉、曲池、合谷。

方法:用10%葡萄糖注射液、维生素B1、B12注射液等,每次每穴注入0.5-1毫升,隔日1次。

耳针法

取穴:选枕、皮质下、心、脑、肾、肝、脾、神门。

方法:毫针刺,或用揿针埋藏或用王不留行籽贴压。

中西医结合临床路径对脑瘫康复的临床影响分析

李恩耀

【期刊名称】《中国中医基础医学杂志》

【年(卷),期】2013(019)006

【摘要】目的:分析探讨中西医结合临床路径对于脑性瘫痪康复的影响.方法:选择40例脑瘫患者,将其随机的分成对照组和观察组,对照组进行传统方法治疗,观察组则通过中西医结合临床路径治疗,使用水针、针灸、中药等中医方法进行治疗,最后比较2组患者的住院费用、住院时间、发生感染率等情况.结果:2组比较,观察组的住院费用要明显少于对照组,且经过治疗后发生感染率要明显少于治疗前.结论:对脑性瘫痪患者进行中西医结合临床路径治疗不只可以减少住院费用、住院时间,还可以有效地增强康复疗效,让患者能够更早地康复出院.

【总页数】2页(P665,669)

【作者】李恩耀

【作者单位】郑州大学一附院脑神经科,郑州 450001;河南省中医院小儿康复科,郑州 450003

【正文语种】中文

【中图分类】R722.19

【相关文献】

1.临床路径在神经节苷酯结合康复技术治疗脑瘫患儿的效果观察 [J], 李哲;王和强;刘兵;赖新波;李熠;叶耀华;李锦嫦;黄战武;张光正

2.临床路径对急性脑卒中患者康复效果的影响分析 [J], 袁凤君

3.中西医结合医院-家庭康复模式综合治疗小儿脑瘫96例临床观察 [J], 刘文

4.康复护理临床路径对脑卒中后患者认知功能的影响分析 [J], 裴玲玲

5.临床路径的优质护理对冠心病患者行冠状动脉支架置入术后康复效果的观察及并发症发生率的影响分析 [J], 李凤蕊

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

脑瘫临床路径欧阳歌谷(2021.02.01)路径说明:本路径适合于西医诊断为脑瘫患者。

一、脑瘫临床路径标准住院流程(一)适用对象诊断:第一诊断为脑性瘫痪(ICD-10:G80.901)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(中国康复医学第二版)(1)出生前至出生1月内有致脑损伤的高危因素;(2)在新生儿及婴儿期出现脑损伤的早期症状;(3)有脑损伤的神经学异常,如中枢性运动障碍及姿势反射异常;(4)常同时伴有智力低下、言语障碍、惊厥、感知觉障碍等多种异常;(5)排除其他进行性疾病所致的中枢性瘫痪及正常儿的一过性运动发育滞后。

2.鉴别诊断(1)进行性中枢性瘫痪例如遗传性痉挛性截瘫、脑白质营养不良、颅内及脊髓肿瘤等。

这些疾病所致的中枢性瘫痪应和痉挛型脑瘫鉴别。

由于此类疾病所致的瘫痪有进行性加重的特点,结合各自的临床特征,不难鉴别。

(2)锥体外系变性病如苍白球黑质变性、震颤麻痹综合征、亨廷顿舞蹈病等,应与手足徐动型或其他类型的以锥体外系症状为主的脑性瘫痪鉴别。

但此类疾病起病一般较晚、病程呈进行性发展等特征与脑性瘫痪明显不同。

(3)婴儿型脊髓性肌萎缩症与肌张力低下型脑性瘫痪一样,表现为肌张力低下。

但前者的腱反射消失、肌萎缩发生较早且明显、常伴肌束颤动等特点与脑性瘫痪不同。

(4)婴儿进行性脊髓性肌萎缩症进行性脊髓肌萎缩症于婴期起病,肌无力呈进行性加重,肌萎缩明显,腱反射减退或消失,常用呼吸肌功能不全而反复患呼吸道感染,肌肉活组织检查可助确诊。

(5)异染性脑白质营养不良又名硫酸脑苷酯沉积病。

患儿出生时表现为明显的肌张力低下,随病情的发展逐渐出现四肢痉挛、肌张力增高、惊厥、共济失调、智力进行性减退等。

基与脑瘫的鉴别要点在于病情呈进行性发展,检测血清、尿或外周血白细胞中芳香硫酸酶A的活性可确诊。

(6)与孤独症相鉴别有些孤独症小儿行走时使用脚尖着地,有时误认为是脑瘫痉挛型。

但体检可发现跟腱不挛缩、足背屈无障碍,腱反射不亢进,无病理反射,这些特点都可与脑瘫鉴别。

五迟、五软、五硬(脑性瘫痪)中医临床路径

路径说明:本路径适合于西医诊断为脑性瘫痪的患儿。

一、五迟、五软、五硬(脑性瘫痪)中医临床路径标准住院流程

(一)适用对象。

西中医诊断:第一诊断为五迟、五软、五硬(TCD 编码:BEZ180、BEZ160)

医诊断:第一诊断为脑性瘫痪(ICD-10 编码:G80.901)。

(二)诊断依据

1.疾病诊断

(1)中医诊断标准:参照普通高等教育中医药类规划教材《中医儿科学》第六版。

(王萍芬主编,上海科技出版社,2007 年)

(2)西医诊断标准:参照《实用儿科学》第七版(诸福棠主编,人民卫生出版社,2005 年)及新世纪全国高等医药院校规划教材《中西医结合儿科学》第一版(王雪峰主编,。

中国中医药出版社,2005 年)

2.证候诊断

参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组五迟、五软、五硬(脑性瘫痪)。

诊疗方案”

五迟、五软、五硬(脑性瘫痪)临床常见证候:脾

肾两亏证

肝肾亏虚证

肝强脾弱证

痰瘀阻络证

心脾两虚证

(三)治疗方案的选择

参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组五迟、五软、五硬(脑性瘫痪)。

诊疗方案”

1.诊断明确,第一诊断为五迟、五软、五硬(脑性瘫痪)。

2.患儿适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日为≤90 天。

(五)进入路径标准

1.第一诊断必须符合五迟、五软、五硬(TCD 编码:BEZ180、BEZ160)和脑性瘫痪(ICD-10 编码:G80.901)的患儿。

2.患儿同时具有其他疾病,若在治疗期间无需特殊处理也不影响第一诊断的临床

路径流程实施时,可以进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉(指纹)特点。

注意证候的

动态变化。

(七)入院检查项目

1.必需的检查项目

(1)血常规、尿常规、便常规。

(2)乙肝病毒表面标志物。

2.可选择的检查项目:根据患儿病情需要而定,如头颅影像学检查(CT 或M RI)

、脑电图检查、髋关节X线检查、听力筛查等。

(八)治疗方法

1.推拿疗法

2.针刺疗法

3.灸疗

4.中药熏洗

5.其他疗法:根据病情需要,选择穴位注射、经络导平等疗法

6.辨证选择口服中药汤剂

(1)脾肾两亏证:健脾补肾,生肌壮骨。

(2)肝肾亏虚证:滋补肝肾,强筋健骨。

(3)肝强脾弱证:柔肝健脾,益气养血。

(4)痰瘀阻络证:涤痰开窍,活血通络。

(5)心脾两虚证:健脾养心,补益气血。

7.康复训练:根据患儿病情选择运动疗法、作业疗法、言语训练、引导式教育、感觉统合训练、吞咽功能障碍的训练、益智疗法等多方面内容。

8.护理:辨证施护。

(九)出院标准

1.粗大运动功能量表评价治疗后比治疗前总分数提高≥5 分。

2.异常姿势减轻。

(十)有无变异及原因分析

1.病情加重,需要延长住院时间,增加住院费用。

2.治疗过程中发生了病情变化,出现严重其他系统并发症,退出本路径。

3.因患儿及其家属意愿而影响本路径的执行时,退出本路径。

二、五迟、五软、五硬(小儿脑性瘫痪)中医临床路径住院表单

适

用

对

患者姓名: 性别: 年龄:

门诊号: 住院号:

发病时间: 年 月 日 住院日期: 年 月 日 出院日期: 年 月 日 标准。