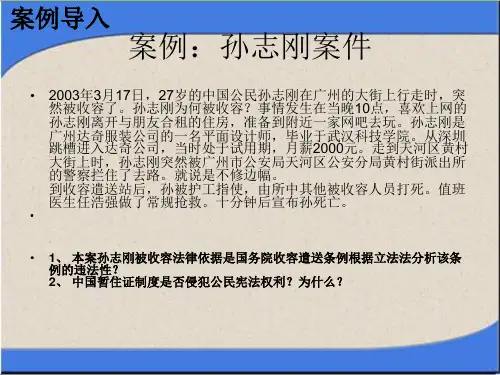

孙志刚案

- 格式:docx

- 大小:15.72 KB

- 文档页数:2

浅析我国的违宪审查制度一、背景案例(一)孙志刚案孙志刚,男,汉族,27岁,湖北省武汉市人,2001年在武汉科技学院艺术设计专业结业。

2003年2月24日受聘于广州达奇服装有限公司。

3月17日晚10时许,孙志刚因未携带任何证件,在天河区黄村大街被执行统一清查任务的区公安分局黄村街派出所民警带回询问,随后被错误作为“三无”人员送至天河区公安分局收容待遣所,转送广州市收容遣送中转站。

18日晚,孙志刚称有病被送往广州市卫生部门负责的收容人员救治站诊治。

20日凌晨1时13分至30分期间,孙志刚遭同病房的8名被收治人员两度轮番殴打,当日上午10时20分,因大面积软组织损伤致创伤性休克死亡。

孙志刚案首报于2003年4月25日的《南方都市报》,事件披露之后迅速引起全国范围内的关注,网络上更是一片渲染大哗。

强大压力之下,5月12日散布于6个省的18名涉案者被全部抓获归案;5月20日,检察机关提起公诉;6月5日,18名被告在广州市的三个法庭同时受审;6月9日,18名被告中一人被判死刑,一人死缓,一人无期徒刑,其余15人的刑期加起来超过100年。

(二)案例评析法律有善恶之分。

如果公民的权利被歪曲、剥夺,合法利益得不到充分的保护,那么这样不公正、违反社会普遍正义的法律就是“恶法”。

孙志刚案件的发生,公民竟以生命为代价,换取恶法之终结。

这不能不说是法治道路上的一大挫折。

因此,面对恶法,我们需要更加强有力的法律“公器”来保护公民的权利,否则“恶法”的存在会从根本上摧毁人们对法律的信仰,并最终摧毁法治的大厦。

孙志刚案件最终导致《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》被废除,取而代之的是《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。

这一胜利可以被看作是启动我国违宪审查机制的先河。

二、我国违宪审查制度的建立违宪审查制是美国对宪政理论的独特贡献。

所谓违宪审查制度是指由专门机关依照法定职权和程序,审查并裁决一切规范性法律文件是否符合宪法,并对违宪行为予以制裁的制度。

一审判决后孙志刚死不瞑目孙志刚,一个大学毕业两年后在广州打工的外地青年,2003年3月17日晚因没有随身携带身份证而被广州市天河区黄村街派出所收容。

在由收容遣送站转至广州市精神病医院“三无人员收治点”后,被医院护工及其他收容人员殴打,于2003年3月20日10时25分左右死亡。

1事件被新闻媒体报道后,引起了社会各界的广泛关注,也引起了中央领导的重视并亲自批示2。

就这样,行凶者和与此案有关联的一系列人员迅速被依法惩处。

2003年6月9日广州市中级人民法院、广州市白云区人民法院和广州市天河区人民法院同时开庭,对18名被告人做出一审判决。

另据报道,广州市有三名副局级以下的行政官员和警察等共23名人员受到党纪处分或行政处罚3。

在短短不到80天的时间里,多达41名相关人员受到法律制裁,似乎大快人心,这一事件也似乎暂时告于段落。

然而,远在北京与孙志刚素不相识的法律界人士却依然壮怀激烈!因为,不但2003年5月22日贺卫方等青年学者向全国人大常委会提出的就孙志刚案及收容遣送制度实施状况启动特别调查程序的建议书4尚无反馈意见,而且,孙志刚案件的一审庭审又暴露了大量触目惊心的新的违法问题5;因为没有中央领导的重视和亲自批示,各地同时发生的和大量久拖不决的类似案件仍然得不到解决6;广州市和全国各地执行收容职权的有关部门并没有以此为借为戒进行整顿,切实加强执法人员的素质等等,凡此种种,无不令人忧虑!一、收容能否从此走上末路?(一)认识收容的概念收容遣送和收容审查在法律理论上,没有收容这个概念。

收容是实践中创设的一种手段。

它种类繁多,问题复杂,是中国法律制度中最阴暗的一面之一。

收容曾经分为收容审查和收容遣送两种。

收容审查是公安机关对于有轻微违法犯罪行为又不讲真实姓名、住址、来历不明的人,或者有轻微违法犯罪行为又有流窜作案,多次作案,结伙作案嫌疑需要查清罪行的人采取的一种强制手段。

其自六十年代起就存在,依据是国发[1980]56号和公安部公发(1990)28号文件,并且最高人民法院在1991年5月22日专门批复,重申收容审查的合法性7。

孙志刚(1976年—2003年3月20日),是2003年孙志刚事件当事人。

2003年孙志刚被广州市政府执法机关以“三无”人员的理由收押,拘禁期间被收容所员工殴打致身亡。

广州市中级人民法院2003年6月5日至6月6日公开审理孙志刚事件,并于于6月9日作出一审判决。

以故意伤害罪判处被告人乔燕琴、李海婴死刑;判处被告人钟辽国无期徒刑;判处被告人周利伟、张明君、吕二鹏有期徒刑15年;判处被告人李龙生有期徒刑12年;判处被告人韦延良、何家红、李文星、乔志军、胡金艳有期徒刑3年至10年。

法院经审理查明,3月17日晚,被害人孙志刚因未携带任何证件外出,被广州市公安局天河区分局黄村街派出所民警错误收容。

3月18日晚,孙志刚称有心脏病被送至广州市收容人员救治站诊治。

3月19日晚,因孙志刚大声呼叫,引起救治站护工乔燕琴不满。

乔遂与吕二鹏、乔志军、胡金艳等人商量,授意李海婴等8名被收治人员殴打孙志刚。

3月20日凌晨,被告人李海婴、钟辽国、周利伟、张明君、李龙生、韦延良、何家红、李文星等先后两度对孙志刚轮番殴打,致使孙志刚于3月20日上午经抢救无效死亡。

后经法医鉴定,孙志刚系因背部遭受钝性暴力反复打击,造成大面积软组织损伤致创伤性休克死亡。

[。

孙志刚案件宪法学视角的思考孙志刚案件是一件引起广泛讨论的宪法案件,该案件中的宪法学问题十分突出。

本文将从宪法学的角度出发,对该案件进行思考,并分步骤加以阐述。

一、案情简介孙志刚案件是一起纠纷案件,原告为孙志刚,被告为中国某地政府。

孙志刚因追讨工程款而提起诉讼,法院判决赔偿孙志刚一定数额的赔偿费用。

被告不服,随后提出上诉,上诉庭驳回了被告的上诉,维持了原判。

随后,被告上诉至最高法院,最高法院裁定驳回了该案的复议请求。

二、宪法学问题孙志刚案件中的宪法学问题主要包括宪法的针对对象、主体性和实施途径三个方面。

1.宪法的针对对象在该案件中,被告即为中国的地方政府。

在宪法学的角度出发,宪法规定的针对对象主要是国家机关、国有企事业单位和其他事实上享有公共权力的组织。

而地方政府并不属于国家机关,所以在这一点上存在争议。

在该案件中,由于双方在协商未果的情况下,孙志刚选择将之告到法庭,而法庭判决给孙志刚一定数额的赔偿费用。

这也引起了被告的不满。

因此,在宪法的针对对象方面,该案件存在一定的争议。

2.主体性宪法规定的主体权利即为公民权利。

该案件中的孙志刚,为拥有公民权利的自然人,他通过法律手段来保障自己的权益,依法依规增加了他的维权的手段和渠道。

而地方政府则可能具有行政主体,行使的是行政权力,因此其与孙志刚的维权方式并不相同。

3.实施途径宪法规定了两种方式来实施宪法的规定,即行为和程序。

其中程序是一种重要的宪法原则,其保障了宪法规定的权利和义务得以有效实施。

该案件中,孙志刚通过法律途径来保障自己的权益,是一种程序性的维权方式,其所体现的就是宪法规定的权利保障机制。

而地方政府则可能因为其具有行政主体的特征,在法律诉讼方面无法完全执行程序性,一方面需要保证行使行政责任,另一方面也需要保护好市民的合法权益。

三、结论孙志刚案件中的宪法学问题主要涉及了宪法的针对对象、主体性和实施途径三个方面,其宪法学问题具有一定的针对性和较高的含金量。

政策议程案例

下面为你提供一个政策议程案例:孙志刚事件。

孙志刚,湖北人,2003年3月17日晚,在其去网吧的路上偶遇民警,因为没有暂住证,被警察送到广州市收容所。

当晚,孙志刚死亡,后经法医鉴定,其死因是钝器击打背部,造成大面积软组织挫伤导致休克。

孙志刚的非正常死亡事件被人发帖到西祠胡同中,后被南方都市报的记者陈峰发现。

记者私下联系其家人,对事件的起因经过进行了全盘了解,之后在南方都市报上发表了《被收容者孙志刚之死》一文,引发社会广泛关注。

此时,孙志刚事件已经从一个普通地方案件升级为一个全国性关注的社会典型案例,其中涉及社会法制条款中关于收容方面的漏洞、警务人员的暴力执法问题,甚至还反映出当今社会的官民矛盾等一系列问题,触发了舆论机制,也引起了国家相关部门的注意和重视。

相关部门派遣指导工作组来督察此案。

同时,要求纪检、监督公安、民政、卫生等有关部门组成联合调查组,加快案件调查进程。

在整个活动过程中,媒体的议程设置在促进公共政策的最终结果方面发挥了重要作用。

首先,南方都市报记者通过网络了解到这一消息,

并通过媒体形成了媒体议程,并得到其他媒体的呼应。

在此之后,媒体议程被推到公众面前,受到了广泛的社会关注并形成了舆论。

当公共议程和媒体议程联合起来向国家政治部门施加压力以最终推进政策议程时,这种舆论代表了公共议程。

最终,国务院和全国人大常委会等部门出台了公共政策,制定了新的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。

推进中国法治进程十大案例一、孙志刚事件。

这事儿可太典型了。

孙志刚一个普通青年,就因为没带证件,在收容所里被打致死。

这就像一颗重磅炸弹,把当时不合理的收容遣送制度炸出了大窟窿。

以前收容遣送制度有点乱套,权力容易被滥用。

孙志刚的遭遇让全国人民愤怒,也让政府下定决心改革,最后把收容遣送制度废除了,这可是向着法治人权迈进了一大步呢。

二、彭宇案。

这个案子当年可是吵得沸沸扬扬。

彭宇扶了摔倒的老太太,结果却被老太太告上法庭说是他撞的。

法院判决彭宇要承担责任,这判决一出,大家都蒙了。

为啥呢?因为这让很多人不敢再轻易做好事了,感觉好像做好事还会被讹诈。

不过呢,这个案子也引起了全社会对司法判决社会影响的高度关注,推动了在司法实践中更加注重证据规则的完善,还有对于社会道德导向的正确把握。

三、呼格吉勒图案。

呼格吉勒图可真是太冤了。

被错判死刑啊,一个年轻的生命就这么没了。

这案子反映出当时司法程序存在严重漏洞。

后来经过复查再审,还他清白。

这一事件让司法机关深刻反思,加强了对证据收集、审查判断的规范,完善了错案纠正机制,让司法在追求公平正义的道路上更加谨慎、严谨。

四、聂树斌案。

聂树斌也是被错判死刑的可怜人。

这个案子多年来一直备受关注。

它的纠正过程十分艰难,但最终得以昭雪。

这表明中国法治在面对历史错案时绝不回避,努力去还原真相。

这个案子推动了整个司法系统对于死刑案件复核等程序的高度重视,提高了司法审查的标准,也体现了法治不断自我纠错、不断进步的决心。

五、山东于欢辱母杀人案。

于欢看到自己的母亲被侮辱,一时激愤杀了人。

这个案子引发了公众对正当防卫界定的大讨论。

以前正当防卫的界限在实际案例中有点模糊不清。

这个案子让司法界重新审视,在保护受害者权益和维护法律公正之间找到更合理的平衡,推动了对正当防卫相关法律条款解释的深入研究和调整。

六、昆山龙哥反杀案。

昆山龙哥拿着刀砍人,结果刀掉了被人反杀。

这案子特别有戏剧性。

这可让大家好好讨论了一番正当防卫的界定。

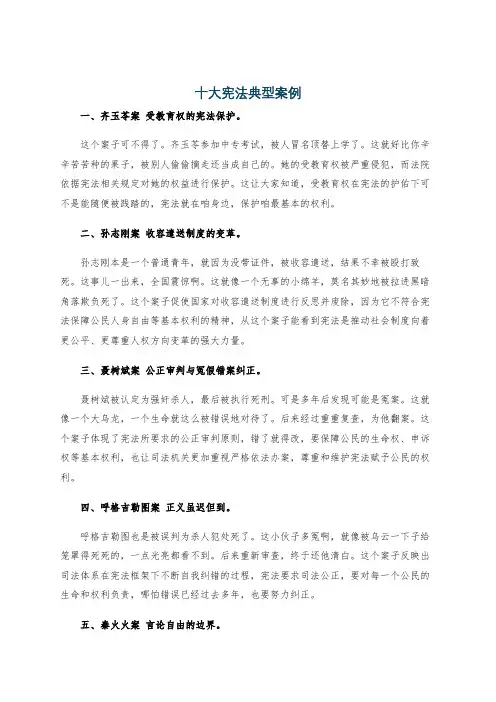

十大宪法典型案例一、齐玉苓案受教育权的宪法保护。

这个案子可不得了。

齐玉苓参加中专考试,被人冒名顶替上学了。

这就好比你辛辛苦苦种的果子,被别人偷偷摘走还当成自己的。

她的受教育权被严重侵犯,而法院依据宪法相关规定对她的权益进行保护。

这让大家知道,受教育权在宪法的护佑下可不是能随便被践踏的,宪法就在咱身边,保护咱最基本的权利。

二、孙志刚案收容遣送制度的变革。

孙志刚本是一个普通青年,就因为没带证件,被收容遣送,结果不幸被殴打致死。

这事儿一出来,全国震惊啊。

这就像一个无辜的小绵羊,莫名其妙地被拉进黑暗角落欺负死了。

这个案子促使国家对收容遣送制度进行反思并废除,因为它不符合宪法保障公民人身自由等基本权利的精神,从这个案子能看到宪法是推动社会制度向着更公平、更尊重人权方向变革的强大力量。

三、聂树斌案公正审判与冤假错案纠正。

聂树斌被认定为强奸杀人,最后被执行死刑。

可是多年后发现可能是冤案。

这就像一个大乌龙,一个生命就这么被错误地对待了。

后来经过重重复查,为他翻案。

这个案子体现了宪法所要求的公正审判原则,错了就得改,要保障公民的生命权、申诉权等基本权利,也让司法机关更加重视严格依法办案,尊重和维护宪法赋予公民的权利。

四、呼格吉勒图案正义虽迟但到。

呼格吉勒图也是被误判为杀人犯处死了。

这小伙子多冤啊,就像被乌云一下子给笼罩得死死的,一点光亮都看不到。

后来重新审查,终于还他清白。

这个案子反映出司法体系在宪法框架下不断自我纠错的过程,宪法要求司法公正,要对每一个公民的生命和权利负责,哪怕错误已经过去多年,也要努力纠正。

五、秦火火案言论自由的边界。

秦火火在网上造谣生事,什么“雷锋生活奢侈”之类的,这简直是胡编乱造。

他以为言论自由就是可以乱说,错啦。

宪法虽然保障言论自由,但那是有边界的,不能损害他人名誉、扰乱社会秩序。

他就像一个在网络世界里到处捣乱的小恶魔,最后受到法律制裁,也让大家明白宪法保障的权利不是无限度的,要合法合理地行使。

案例分析:1.孙志刚事件后的相关政策变迁说明了什么?孙志刚事件后的相关政策变迁说明了之前的政策在现今社会情况下是不适合的。

首先从政策主体的合法性来看,公众与社会团体也是公共政策的参与主体,但是《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》制定之时,政府没有广泛的征集社会的民意,也没有采取应有的途径或程序,更没有开听证会,将广大的“城市流浪乞讨人员”的意见考虑在内。

我相信,这些流乞人员还没有听说要制定一个办法来管制他们的时候,他们的命运就已经被决定了,连基本的知情权都没有。

政策制定主体在广泛性与代表性上的缺失,决定了这项政策是强势群体对弱势群体利益的剥夺,以合法的名义的剥夺;接着是政策内容的合法性。

影响公共政策内容合法性的主导性因素之一就是社会利益的正义分配,即利益分配要凸显公平、正义、自由、平等、机会均等等价值。

《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》想要解决中国城市化过程中城市治理中所出现的问题,直接受惠的就是拥有中国城市户口的城市居民。

也就是说中国8亿左右只拥有农村户口的公民就被排斥在这个政策的受惠范围之外,甚至是处在这项政策的管制之下,更甚至有可能成为该政策的受害者。

“孙志刚事件”不是唯一的惨剧,当一个弱势的公民无可奈何地在异乡成为一个很不尊严的流浪乞讨人员时,他或她得到的不是这个社会主义国家的最基本的帮助,而是强制与遣送,这样的公共政策,其合法性在哪里呢?如果说《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》照顾了除流浪乞讨人员之外绝大部分中国公民的利益,那么它就可以忽视乃至剥夺那些少数流浪乞讨人员的利益吗?这样的政策也不符合劣势者利益最大化原则。

最后从政策的长期适用来看。

公共政策的合法性,也还源自于公共政策是否符合社会的长远发展需要,也就是政策的延续性。

一个公共政策,是经过社会各方面的协商讨论,经过各种程序方法才建立起来的。

如果只注重当前的利益而忽略未来的成本,即便是遵循多数人的同意也不意味着多数人的正确,更不意味着符合社会的长远利益,在更多的情况下往往是损害社会的长远利益。

宪法是国家的根本大法,是治国安邦的总章程,具有最高的法律地位、法律权威和法律效力。

以下是一些关于宪法的案例故事:

1. 孙志刚案:2003 年 3 月 17 日晚上,任职于广州某公司的湖北青年孙志刚在前往网吧的路上,因缺少暂住证,被警察送至广州市“三无”人员(即无身份证、无暂居证、无用工证明的外来人员)收容遣送中转站收容。

次日,孙志刚被收容站送往一家收容人员救治站。

在这里,孙志刚受到工作人员以及其他收容人员的野蛮殴打,并于 3 月 20 日死于这家救治站。

这一事件被媒体曝光后,引起了社会的广泛关注和强烈愤慨。

最终,涉案人员被依法惩处,相关部门也对收容遣送制度进行了改革和完善。

2. 齐玉苓案:1990 年,山东滕州第八中学的初中生齐玉苓考上了中专,但被同村同学陈某盗用了姓名,陈某冒名顶替齐玉苓上了中专,并在毕业后分配到银行工作。

而齐玉苓却因为没有考上中专,只能务农。

1999 年,齐玉苓偶然得知了真相,于是将陈某、陈某所在学校、滕州市教委和滕州市人事局告上了法庭,要求赔偿经济损失和精神损害。

这一案件经过一审、二审和最高人民法院的再审,最终认定了被告的侵权行为,并判决被告赔偿齐玉苓的经济损失和精神损害。

这一案件引发了社会对公民姓名权和受教育权的讨论和关注,也促进了相关法律制度的完善和发展。

这些案例都反映了宪法对公民基本权利的保障和维护,也展示了宪法在国家治理和社会发展中的重要作用。

孙志刚案件适用的行政赔偿法条链接摘要:一、孙志刚案件简介二、行政赔偿法条概述三、孙志刚案件适用的行政赔偿法条解析四、案例启示及相关建议正文:一、孙志刚案件简介孙志刚案件是一起引起广泛关注和讨论的典型案例。

2003年,孙志刚因未能提供暂住证,在被广州市公安局天河分局民警带到派出所接受询问时不幸身亡。

此后,其家人起诉广州市公安局天河分局,要求赔偿。

本案历经一审、二审,最终最高人民法院作出终审判决,认定广州市公安局天河分局对孙志刚的死亡承担赔偿责任。

二、行政赔偿法条概述根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定,行政赔偿是指国家机关及其工作人员违法行使职权,侵犯公民、法人或其他组织的合法权益,造成损失的,应当承担赔偿责任。

在本案中,孙志刚的死亡是由于公安机关在执法过程中产生的违法行为导致的,因此适用行政赔偿法规。

三、孙志刚案件适用的行政赔偿法条解析根据《国家赔偿法》第七条、第八条和第四十七条的规定,孙志刚的家人有权要求广州市公安局天河分局赔偿损失。

具体包括:1.赔偿孙志刚死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金等费用。

2.赔偿孙志刚家人因诉讼产生的合理费用。

在判决过程中,法院充分考虑了孙志刚家人的合法权益,维护了法治的尊严。

同时,本案也体现了我国行政赔偿制度在保障公民权益、监督国家机关依法行政方面的作用。

四、案例启示及相关建议1.加强公民法治教育,提高公民维权意识。

了解行政赔偿法律法规,知道自己的合法权益受到侵犯时,及时采取法律手段维护自己的权益。

2.强化国家机关及其工作人员的法律意识,规范执法行为。

执法过程中要严格遵守法律法规,避免因违法行为导致公民权益受损。

3.完善行政赔偿制度,提高赔偿效率。

简化赔偿程序,确保赔偿款项及时、足额发放,切实保障受损公民的合法权益。

4.提高司法透明度,加强社会监督。

公开赔偿案件审理过程,增加公众对司法工作的信任和支持。

总之,孙志刚案件作为一起典型的行政赔偿案例,不仅让死者得到公正赔偿,还对社会产生了积极影响,推动我国行政赔偿制度的完善。

法律史话之“孙志刚案”:他以生命为代价,推动我国法治进程2020-07-26 11:23毓秀法谈基本案情回顾2003年3月17日晚,在广州某公司任职的湖北青年孙志刚在前往网吧的路上,因缺少暂住证,被警察送至广州市“三无”人员(即无身份证、无暂居证、无用工证明的外来人员)收容遣送中转站收容。

次日,孙志刚被收容站送往一家收容人员救治站。

在这里,孙志刚受到工作人员和其他被收容人员的野蛮殴打。

3月20日,孙志刚死于该救治站。

最后,几名行凶者皆被处以无期徒刑到死刑的刑罚。

孙志刚生前照片案情其实并不复杂,但背后的细节牵扯出了很多值得我们现在依旧都可以思考的因素,笔者借本文分享一下自己对本案的看法。

案件分析1.表面原因从表面上来看,本案的出现完全是由于收容站内工作人员以及其他被收容人员目无法纪,非法剥夺他人生命的行为所致。

这其中举一个例子就可以说明:在孙志刚被转送到第一个中转站的时候,他和一些精神病人待在一间房子里。

而工作人员明知这几名病人情绪不稳定,还依旧对其不管不问。

在孙遭到同室人员殴打的时候,工作人员乔某明知发生此事,非但没有阻止,还不让其他工作人员去管:“别管他,继续打,打的还不够狠”。

实际上到了这里,收容遣送站在当时暴露出来的问题就很明显了:站内环境差,人员管理不到位,工作人员素质堪忧等。

这些与孙志刚之死也有着必然的联系。

彼时的收容遣送站2.根本原因:不过随着该案的处理完毕,收容遣送制度受到了直接质疑,该法律依据并不充分,甚至存在错误。

而“制度的问题永远是根本的”。

笔者将该问题分析为如下:1982年,国务院发布《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》,将“乞讨者”和“其他露宿街头生活无着落的人”列为收容遣送对象,后来又将“三无”人员纳入到了收容遣送的范围。

由于该办法是顺社会趋势而生,因此在颁布后的十几年内对于社会秩序起到了很好的维护作用。

但是随着21年后该案的出现,人们发现了该部法规的不足之处,几位在学界内举足轻重的法学家提出该部法规的内容已经同我国《宪法》相抵触,应该予以废除。

第1篇导语:法治是国家治理体系和治理能力现代化的重要基石。

在中国,司法实践中的典型案例不仅体现了法律的威严,更在某种程度上推动了法律的完善和社会的进步。

本文将探讨几个具有代表性的法律案例,分析它们如何改变了中国的法律体系和社会风貌。

一、案例一:孙志刚案——打破收容遣送制度,推动人权保障2003年,孙志刚因涉嫌非法侵入他人住宅被广州警方收容审查,随后在收容所中死亡。

此案引起了社会广泛关注,最终导致《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》的出台,废除了沿用了多年的收容遣送制度。

1. 案件背景孙志刚,湖南省临湘市人,2003年3月17日因涉嫌非法侵入他人住宅被广州警方收容审查。

在收容期间,孙志刚因营养不良、疾病等原因死亡。

此案曝光后,引发了社会各界对收容遣送制度的质疑和批评。

2. 案件影响(1)推动了《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》的出台,废除了收容遣送制度。

(2)提高了社会对人权保障的关注,促进了我国法治进程。

(3)增强了公众对法律的信仰,提高了司法公信力。

二、案例二:陈永仁案——严惩腐败,维护司法公正2013年,广东省广州市中级人民法院一审公开宣判广州市原常务副市长陈永仁犯受贿罪、巨额财产来源不明罪,判处死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

1. 案件背景陈永仁,广州市原常务副市长,2009年至2013年间,利用职务便利,为他人谋取利益,非法收受巨额贿赂。

2. 案件影响(1)体现了我国司法公正的原则,严惩腐败分子,维护了法律的尊严。

(2)增强了人民群众对司法公正的信心,提升了司法公信力。

(3)推动了反腐败斗争的深入开展,为我国法治建设提供了有力保障。

三、案例三:王宝泉案——保护知识产权,促进创新发展2014年,浙江省高级人民法院一审公开宣判浙江省杭州市中级人民法院原院长王宝泉侵犯著作权罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币二十万元。

1. 案件背景王宝泉在担任浙江省杭州市中级人民法院院长期间,未经许可,将他人享有著作权的作品用于公务活动,构成侵犯著作权罪。

第1篇一、引言法律作为维护社会秩序、保障公民权益的重要工具,在现实生活中发挥着至关重要的作用。

然而,法律在实施过程中,总会遇到各种各样的争议。

本文将盘点十大法律争议案件,探讨法律与现实的碰撞。

二、十大法律争议案件1. 江歌案江歌案是一起备受关注的案件,主要争议在于刑事责任认定。

江歌因遭前男友骚扰,被母亲要求搬家。

在搬家过程中,江歌被前男友杀害。

此案引发了关于自首、故意杀人罪等法律问题的讨论。

2. 刘涌案刘涌案是一起涉及黑社会性质组织的案件,主要争议在于死刑适用。

刘涌因犯有组织、领导黑社会性质组织罪、故意杀人罪、抢劫罪、绑架罪、敲诈勒索罪等,被判处死刑。

此案引发了关于死刑适用、黑社会性质组织认定等法律问题的讨论。

3. 马航MH370案马航MH370案是一起涉及国际航空事故的案件,主要争议在于责任认定。

马航MH370航班失踪,乘客和机组人员下落不明。

此案引发了关于国际航空事故责任、保险理赔等法律问题的讨论。

4. 刘震云案刘震云案是一起涉及网络谣言的案件,主要争议在于名誉侵权。

刘震云因在网络平台上散布谣言,被起诉名誉侵权。

此案引发了关于网络言论自由、名誉侵权等法律问题的讨论。

5. 淮安拆迁案淮安拆迁案是一起涉及拆迁补偿的案件,主要争议在于补偿标准。

在拆迁过程中,因补偿标准不合理,导致拆迁户与开发商产生纠纷。

此案引发了关于拆迁补偿、物权法等法律问题的讨论。

6. 郑州保姆纵火案郑州保姆纵火案是一起涉及故意杀人罪的案件,主要争议在于刑事责任认定。

保姆因不满雇主家庭矛盾,纵火杀害雇主一家。

此案引发了关于故意杀人罪、家庭矛盾处理等法律问题的讨论。

7. 李某某强奸案李某某强奸案是一起涉及未成年人性侵的案件,主要争议在于刑事责任认定。

李某某因涉嫌强奸未成年人,被判处有期徒刑。

此案引发了关于未成年人保护、性侵犯罪等法律问题的讨论。

8. 贵州毕节留守儿童案贵州毕节留守儿童案是一起涉及留守儿童保护的案件,主要争议在于社会救助。

我要讲的是孙志刚案的违宪性。

03年4月,南都揭露了一起暴力执法致人死亡的事件,引起了强烈的社会反响,甚至对我国的收容管理制度产生了影响,就是我今天要说的,孙志刚案。

大家边听边思考这几个问题,我讲完之后会问

1、案情,孙志刚是湖北人,武汉科技学院毕业。

03在广州一个服装公司工作。

03年3月17号晚上,10点多,出去上网,没带身份证,碰上警察了,正好广州市公安机关正在“严打”,重点清查三无人员,

2、孙志刚身上什么证件都没有,被带进了派出所。

做了笔录,上面关于孙志刚有无固定住所、稳定生活来源和合法证件的,写的都是“无”。

昨晚笔录,与孙志刚合租的人,带着身份证和钱去保释,被通知不能保释。

当天晚上,还是17号,孙志刚的另外两个朋友来到派出所,提出补办暂住证,保领,但民警说是“没有进行核实必要”,给拒绝了。

3、然后凌晨2点左右,18号凌晨,孙志刚被送到收容待遣所。

然后值班民警做了笔录,写了“无暂住证”、“无正当职业”、“无正常居所”,让他签字。

4、做完笔录,18号上午,孙志刚说自己有心脏病,被送到了收容人员救治站。

19日,跟他合租那个人去救治站要见他,医生不让见,说只能是亲属才来保人。

20号凌晨,孙志刚摇铁窗求救,向来接病人的家属喊自己的工作单位,姓名一类的信息,引起了护工的注意,护工到206病房,让里边的病人殴打孙志刚。

然后孙志刚就挨打了,断断续续打了两三次顿,其间有值班护士过去劝过。

5、当天护士给做的记录是孙志刚睡眠六小时。

20日上午不到十点,护士发现孙志刚快不行了,抢救没救过来。

他的死亡证明上写了“脑血管破裂,心脏病猝死” 打的问号,意思是不确定是哪个原因,还说除了脚趾异样没有其他伤痕。

但是法医学鉴定书上说的是,“多处表皮擦伤和表皮脱落,背部大片皮下出血,解剖查明双肺淤黑,胃内有褐色水样物。

这里边有四个点我要说的,

一是因为没带证件被强制收容的问题,二是释放的问题,三是关于不实的笔录,

四是他的死亡证明

凭带没带身份证认定三无人员的,从法律上说这是毫无根据的。

宪法规定的人身自由是公民的基本权利,人身自由是神圣不可侵犯的,而且黄村街派出所是派出机构,不具有行政管理的权利,它对孙志刚实施收容,违反了《广东省收容遣送管理规定》,孙志刚案中由于旧法对公安机关赋予的权利过宽,使得在审理过程中出现了法律的空白地带,使用“法律”侵犯公民的人身自由。

拒绝保释的理由含糊其辞,没说明为什么不能保释。

孙志刚没有带相关身份证件,但是他后来提供了证件,就不属于应当收容的范围,而孙志刚的朋友提出补办暂住证,警方说没有这个必要,不予审核,孙志刚仍然被关押,这种收容本身就是严重的违法行径。

这两次笔录记录的全是无工作无住所无证件,孙志刚在呼救的时候,呼救的内容是自己的工作信息,对自己不利的笔录,他一个有辨识能力的人,如果没被胁迫,肯定不会签字的。

至于执法人员采取的什么方法让他签字的,已经无从考察,但一定是不合法的。

救治站写明的是“脑血管破裂,心脏病猝死”,跟法医给的完全不一样。

这个是属于医生的失职,不多说了。

看这个案件的判决。

6月5日公开审理,9号一审判决,乔燕琴就是那个护工,李海婴是206病房带头殴打孙志刚的病人,李耀辉张耀辉是民警,医生,这两个是护士,邹是记录孙志刚睡眠六小时那个护士,曾是看完监控去劝过一次,然后默认了的护士。

然后看孙志刚案对社会的影响。

8月公布施行了《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》,7月发布细则,8 月1日实施,1982《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》同时废止。

问题与思考,四个问题,收容制度的缺陷,危险制度的思考,对法制的反思,和孙志刚案对社会的建设作用。