大革命的兴起PPT课件

- 格式:ppt

- 大小:2.40 MB

- 文档页数:20

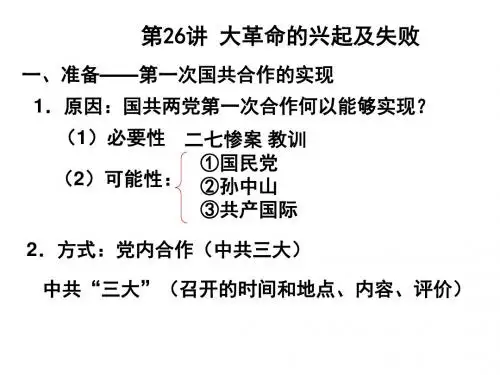

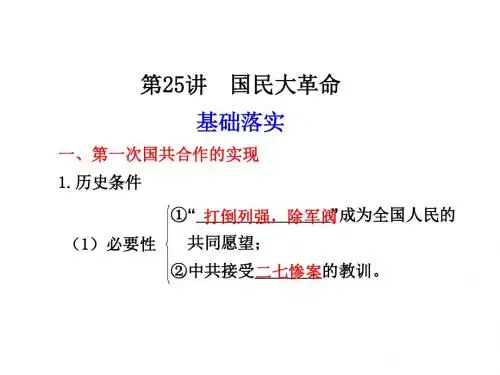

第四讲第一次国共合作和大革命的兴起1924年至1927年,一场以推翻帝国主义在华势力和北洋军阀为目标的革命运动,似滚滚洪流席卷中国大地,人们通常把它称为“大革命”或“国民革命”。

这时的各种革命力量,远不如统治着中国的帝国主义和封建势力强大。

党认识到结成最广泛的统一战线的重要性,决定采取积极步骤去联合孙中山领导的中国国民党。

正在这时,共产国际执行委员会于1923年1月根据马林的提议作出的关于中国共产党与国民党关系的决议传到中国,对促进国共合作起了积极的推动作用。

此时的国民党大体上是代表民族资产阶级和城市小资产阶级的政党。

它在几经挫折后,没有多少实力,而且成分复杂,组织松散。

但它有几个不容忽视的优势:一是它的领袖孙中山在人们心目中是中华民国的缔造者,他所领导的国民党在社会上是有威信的。

二是在中国南方建起了一块能够容纳各种革命力量进行活动的根据地,拥有一支数万人的军队。

三是孙中山在经历多次挫折后,深感其领导的革命必须改弦易辙,真诚地欢迎共产党员同他合作,欢迎苏联援助中国革命。

因此,中国共产党在准备建立统一战线时,首先同国民党合作是经过慎重选择的。

在这种情况下,中国共产党于1923年6月12日至20日在广州召开第三次全国代表大会。

出席大会的代表30多人,代表党员420人。

大会正确地估计了孙中山和国民党的革命立场,决定共产党员以个人身份加入国民党,实现国共合作。

三大还明确规定,在共产党员加入国民党时,党必须在政治上、思想上、组织上保持自己的独立性。

三大选出新一届中央执行委员会。

中央执行委员会选举陈独秀、蔡和森、谭平山、毛泽东、罗章龙组成中央局,选举陈独秀为委员长。

三大以后,国共合作的步伐大大加快。

1923年10月初,应孙中山的邀请,苏联代表鲍罗廷到达广州,不久被聘为政治顾问。

国民党的改组很快进入实行阶段。

1924年1月20日至30日,国民党第一次全国代表大会由孙中山主持在广州举行。

出席开幕式的代表165人中,有共产党员20多人。

第七章大革命的兴起和失败第一节国共两党第一次合作教学目标1.知识方面:通过本节内容的教学,使学生掌握国共合作的条件与方针;国民党“一大”的召开及内容;黄埔军校的建立。

2.能力方面:(1)通过国共合作原因与条件的教学,培养学生综合分析问题和概括问题的能力。

(2)通过指导学生比较新旧三民主义,分析新三民主义与中共革命纲领的原则区别,提高学生比较、认识历史问题的能力。

3.态度、价值观方面:(1)通过讲述中共确定国共合作的方针,使学生认识革命统一战线政策是中国共产党在总结经验教训、正确分析中国国情的基础上提出的。

但当时没有提出党对革命的领导权问题,留下了隐患。

由此对学生进行国情教育,并帮助学生装树立辩证看待历史的观点。

(2)通过讲述孙中山的伟大转变,使学生认识和感受其一切以国家、民族、人民利益为先,而把阶级、个人利益置后的胸怀,以及他作为民主革命先驱的现实主义眼光。

4.学法指导方面:(1)在引导学生对国共合作的现实条件进行分析时,让学生从共产党、国民党、共产国际三方面入手,学生掌握多角度看问题的分析方法。

(2)在讲述新旧三民主义的比较时,指导学生分析民族、民权、民生三项内容在旧民主主义革命和新民主义义革命两个时期的不同,使学生理解“新三民主义”“新”的本质是什么。

以此使学生认识到比较问题时,需要找到事物的本质特点。

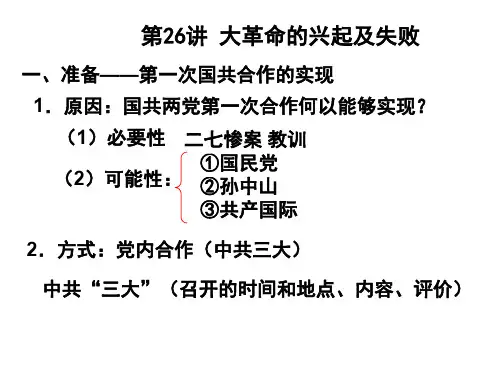

重点、难点分析1.重点分析:(1)国共两党合作的原因和条件是重点。

这个总是是本节的基础。

而这一节又是全章的基础。

所以必须首先搞清这一问题。

原因方面:教材在本章导言中已经体现出来。

如:国际、国内两大方面,特别是国内方面,又重点叙述了经济发展受阻,军阀混战给人民生活带来的痛苦,中国共产党斗争受挫后的教训。

在此基础上,教师还应从历史的角度分析中国近代史上各革命阶级的斗争及其结果,从而说明国共合作的必然性,也培养了学生分析问题的方法。

(2)国民党“一大”的内容是重点。

教材在此重点介绍了新三民主义、三大政策、国共合作的政治基础、新三民主义与中共革命纲领的原则区别。