《重章叠句》微课教学设计

- 格式:doc

- 大小:17.00 KB

- 文档页数:1

初中语文八年级12《蒹葭》《重章叠句传佳话秋水伊人咏芳华》公开课一等奖创新教学设计《蒹葭》《重章叠句传佳话秋水伊人咏芳华》教学设计教学设计一、教学目标1.正确、流利、有感情地朗读并背诵这首诗。

2.把握诗歌的景与情,品味诗歌的意境。

3.了解赋比兴的表现手法,体会重章叠句的表达形式。

4.学会从多种角度分析诗歌的主旨,体会诗人执着追求理想永不放弃的精神。

二、教学重点与难点1.重点:把握诗歌的景与情,感受品味诗歌的意境。

2.难点:了解赋比兴的表现手法,体会重章叠句的表达形式。

三、教学方法与工具1.教学方法:诵读法、品析法、合作探究法2.教学工具:多媒体设备、课件四、教学课时:一课时五、教学过程:(一)情境导入背景介绍:如果说《关雎》是一支爱情进行曲,那么《蒹葭》就是一场爱情马拉松,它描写了主人公对“伊人"不懈的追寻。

这节课就让我们一起走进《蒹葭》,来重走这一段经典的爱情马拉松之路吧。

(二)自主学习体验朗读1.根据自己的理解,朗读一遍,在朗读过程中捕捉内心感受。

2.用一个词说说自己的阅读感受。

(三)合作探究描述画面播放《蒹葭》示范朗读,学生根据朗读情景描述诗歌画面,体会意境。

问题参考:1.我发现的不同之处_________ 。

2.最打动我的是____________ 。

(四)展示交流明确手法1.全诗三章结构大体一致,不同的地方只是个别字的调换,这种手法叫“重章叠句”。

2.“重章叠句"手法,使诗歌富有音乐美,在现代歌曲中仍被广泛使用。

3.播放背景音乐《我的祖国》,体会歌词中的“重章叠句”。

屏显:这是美丽的祖国,是我生长的地方,在这片辽阔的土地上,到处都有明媚的风光;这是英雄的祖国,是我生长的地方,在这片古老的土地上,到处都有青春的力量;这是强大的祖国,是我生长的地方,在这片温暖的土地上,到处都有和平的阳光。

(五)精讲点拨理解“伊人"1.思考:追求者炽热追寻的“伊人”仅仅是一位美丽的女子吗,还能不能有其他的理解?“伊人"到底是谁,而一千个人心中就会有一千个伊人——是她?是他?是知音?是恋人?是贤者?是隐士?是理想、功业、前途等,不一而足。

一、教学目标1. 知识与技能:(1)掌握《蒹葭》中相关字词的含义。

(2)了解《诗经》的常识和重章叠句的特点。

(3)通过诵读、分析,体会诗歌的意境美。

2. 过程与方法:(1)引导学生自主学习,培养独立思考能力。

(2)通过合作探究,提高学生的合作意识。

(3)通过多媒体手段,激发学生的学习兴趣。

3. 情感态度与价值观:(1)感受古代诗歌的韵味,培养学生对传统文化的热爱。

(2)体会诗人对美好爱情的追求和执着。

(3)引导学生树立正确的爱情观。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)掌握《蒹葭》中的重点字词和诗句。

(2)体会诗歌的意境美。

2. 教学难点:(1)理解诗歌中的意象和象征手法。

(2)把握诗歌的情感基调。

三、教学过程1. 导入- 播放《在水一方》歌曲,营造情境,激发学生对《蒹葭》的兴趣。

- 简要介绍《诗经》的背景和特点。

2. 自主学习- 学生自主阅读《蒹葭》,勾画出不理解的字词和诗句。

- 教师引导学生查阅资料,帮助学生理解字词含义。

3. 合作探究- 将学生分成小组,讨论以下问题:(1)诗歌中“伊人”的象征意义是什么?(2)诗歌中的意象有哪些?它们是如何表达情感的?(3)诗歌的重章叠句有什么作用?- 小组讨论后,每组选派代表分享讨论成果。

4. 课堂讲解- 教师针对学生的讨论结果,进行补充和总结。

- 结合多媒体手段,展示诗歌中的意象,帮助学生更好地理解诗歌。

5. 诗歌赏析- 教师引导学生赏析诗歌中的意境美,如画面美、音乐美、情感美等。

- 学生分享自己的感悟,教师点评。

6. 课堂小结- 总结《蒹葭》的教学内容,强调重点和难点。

- 鼓励学生在课后继续品味诗歌,感受其魅力。

7. 课后作业- 指导学生背诵《蒹葭》。

- 阅读与《蒹葭》主题相关的其他诗歌,进行对比赏析。

四、教学反思1. 关注学生的个体差异,针对不同层次的学生进行教学。

2. 运用多媒体手段,激发学生的学习兴趣,提高教学效果。

3. 注重培养学生的合作意识和独立思考能力。

诗歌的重章叠唱手法

诗歌的重章叠唱手法是一种常见的修辞手法,也是诗歌中常见的表现手法之一。

它可以通过不同的重复方式,将相同或相似的内容反复呈现,进一步强调诗歌中的主题或情感。

其中,章叠唱是指在一个篇章中重复同一句话或同一段话,通过不同的语气、情感或语境,强化诗歌的主题或情感。

例如唐代诗人白居易的《长恨歌》中,“临别赠言,幸承恩典长寿;缩写文章,肯荷锐意忘身。

”中的“长恨长寿”和“荷锐意忘身”就是章叠唱的表现。

而重章叠唱则是在整篇诗歌中反复出现同一句话或同一段话,将主题或情感推向高潮。

例如唐代诗人杜甫的《登高》中,“江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。

”的重复出现,使整篇诗歌的主题更加突出。

除此之外,词牌中的叠字、叠韵等重复手法也是常用的表现手法之一,它们都能够通过不同的重复方式,使诗歌更加生动有力,使读者更加深刻地理解诗歌中的主题或情感。

- 1 -。

“重章叠句”咏文味作者:王艳林来源:《新校园(下)》2015年第06期摘要:本文以《小动物过冬》课堂设计为案例,根据学生的语言学习特点,借鉴“重章叠句”的诗歌结构形式,并适当增加故事人物角色,延展课堂内容,搭建起课堂语言训练平台。

本文以课文为基础,致力于学生语文素养的形成与发展,在反复咏叹中通过模仿学习语言,强化学生元语言意识的发展;在词语地转换生成中通过涵咏体察语言,促进学生语言能力的迁移;在情境创设中通过角色换位体验语言的情感,引导学生品味语言文字的意蕴,从而达到对学生语感的有效训练,守住语文教学的“语文味”。

关键词:重章叠句;语感;语文味;阅读教学语感是语文教学的基础,是小学阅读教学的重要目标。

新语文课程标准提出:“小学阅读教学,要重在培养学生的阅读能力,要注重学生对语言的理解、积累和运用。

”叶圣陶先生也指出:“文字语言的训练,我认为最要紧的是训练语感。

就是对语言有敏锐的感觉。

”这告诉我们,在小学语文阅读教学中,教学的目的不能只注意文章的内容,还应关注内容如何表达。

王尚文教授说过:其他学科重在教材“说什么”,语文学科则重在教材“怎么说”。

除了获取信息、认识世界,阅读教学还要注重加强训练学生对文字意义的深刻理解、对语言情味的深切体验。

课堂教学中,这种旨在培养语感,致力于学生语文素养地形成与发展的训练,被称为守住语文本体一亩三分地的“语文味”。

但是,如何完成这种由“教语文”向“学语文”的美丽转身,如何让一堂语文课有“语文味儿”,如何回到学科的原点上来?教师要通过有效的语言训练,让学生在阅读中体验、感悟、内化和运用语言,面对具体的教学文本,在实际课堂教学与设计中,却是个难题。

笔者在教学小学二年级《小动物过冬》一课,就碰到了这样的难题。

《小动物过冬》是一篇充满童趣的童话,通过对三种小动物的拟人化处理,重点在于让小学生了解小动物不同的过冬方式。

除了单纯的生字词教学和关键词语的理解,很容易把学生的注意力集中在小动物过冬的方式上。

诗经中的重章叠句赏析重章叠句,是指文学作品中,在不同段落的同一位置,相同或相近的语句重复出现的一种表现手法。

作用在于加深印象,渲染气氛,深化诗的主题,增强诗的音乐性和节奏感,使感情得到尽情的抒发。

重章叠唱反复咏,应该是《诗经》形式上最大的美感。

其重章叠句的复沓结构,给人以百转千回、绕梁三日的音乐美。

《诗经》中的复叠,或复沓,不是简单的重复,而是一种特殊的重复,是结构和意义递进。

如其中的招牌诗作《蒹葭》:蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方,溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

下面从三个方面分析《诗经》的这种音乐特征。

【叠字】叠字也叫作重言。

两个相同音节重叠成为双音词。

《诗经》中的重言数不胜数,但大致可分为描摹声音、描绘色彩、描述景物和描画情态几类。

其中的拟声,可归为“天籁”和“人籁”两种类别。

“天籁”是模仿自然的声音。

如《郑风•有女同车》中“佩玉将将”,“将将”即“锵锵”,是金玉发出的声音。

有女同车,颜如舜华。

将翱将翔,佩玉琼琚。

彼美孟姜,洵美且都。

有女同行,颜如舜英。

将翱将翔,佩玉将将。

彼美孟姜,德音不忘。

又如《郑风•风雨》中“鸡鸣喈喈”“鸡鸣胶胶”,是拟鸡叫之声。

风雨凄凄,鸡鸣喈喈,既见君子。

云胡不夷?风雨潇潇,鸡鸣胶胶。

既见君子,云胡不瘳?风雨如晦,鸡鸣不已。

既见君子,云胡不喜?《齐风•载驱》中“载驱薄薄”的“薄薄”是马蹄声,《唐风•鸨羽》中“肃肃鸨羽”的“肃肃”是鸟振羽之声,《秦风•黄鸟》中“交交黄鸟”的“交交”是鸟叫声。

不仅《国风》,《小雅》中也如此。

如《彤弓之什•庭燎》中的“鸾声将将”“鸾声”,是有节奏的铃声。

《桑扈之什•青蝇》中的“营营青蝇”,又出现了青蝇嗡嗡的响声。

这些自然界的声响和谐而有韵味。

它们生动、细致而又形象地描摹了来自大自然的音乐。

12 《诗经》二首◎文化自信:热爱中华优秀诗词文化,激发对民族文化的自豪感。

◎语言运用:诵读两首诗,把握好语气语调,读出韵律和节奏。

(重点)◎思维能力:了解《诗经》重章叠句的特点和赋比兴的手法,把握其内在情韵。

(难点)◎审美创造:体会两首诗歌的美感。

2课时布置学生完成第12课预习部分。

第1课时教学《关雎》1.初读《关雎》,把握其节奏和韵律。

2.把握《诗经》重章叠句的特点和赋比兴的手法,体会诗歌的情韵。

一、创设情境,导入新课“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”,是白居易诗中爱的誓言;“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”,是元稹笔下爱的表白;“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通”,是李商隐心里对爱的描画。

古往今来,爱是诗歌永恒的主题,不变的乐章,今天就让我们一同去感受那通过诗歌跨越千年的古人的爱。

(板书文题)【设计意图】本环节用描摹爱情的诗句导入,内容关联主题,形式紧扣文体,让学生快速迈入“古诗大观园”,感受诗歌之美。

二、初读《关雎》,感受韵律和节奏1.预学展示,了解作品(见《状元大课堂》本课“作品简介”栏目)2.初读诗歌,把握字音字形雎鸠..(hǎo qiú)荇.菜(xìnɡ)..(yǎo tiǎo)好逑..(jū jiū)窈窕寤寐..(wù mèi)钟鼓乐.之(lè)芼.(mào)3.自由朗读,读出节奏师:上古诗歌多出于街头巷尾,百姓吟之,诵之,歌之。

《关雎》为四言诗,应采取两字一顿的读法。

同时,我们用符号区分平仄,体会其长短分明、强弱分明、高低分明的特点。

原则:一二声平,三四声仄。

平长仄短,平低仄高。

注意:波浪号为平声,短横线为仄声。

(教师示范朗读后,学生标记出整首诗的平仄,然后自由朗读,读出节奏。

)4.再读课文,读出韵律师:《诗经》中,常常大量使用双声、叠韵、叠字或叠句,有助于表达曲折幽隐的感情,描绘精彩美丽的自然。

请从课文中找出例子,并体会其作用。

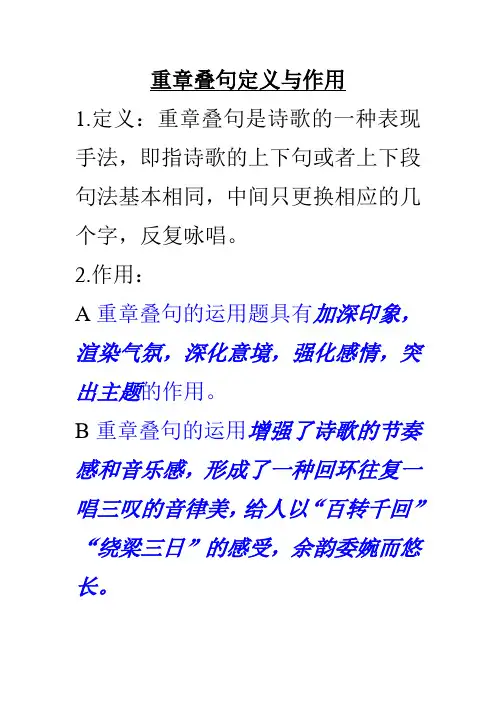

《重章叠句》微课教学设计第一篇:《重章叠句》微课教学设计教学设计教学目标:1.了解重章叠句手法的结构特点,并掌握其作用。

2.尝试从重章叠句的手法入手赏析诗词。

课前预习:熟读《关雎》《蒹葭》并分析其结构特点。

教学内容:1.以《关雎》为例,提取单句,填空双句,找结构特点。

单句以“雎鸠”“荇菜”起兴,引出歌咏对象“窈窕淑女”,反复吟咏。

双句从“左右流之”到“左右采之”再到“左右芼之”,这是采摘荇菜的动作,使一位文静美丽又勤劳的女子跃然纸上;从“寤寐求之”到“琴瑟友之”再到“钟鼓乐之”,这几个动词写出君子对淑女的感情是炽热的,内容层层递进,又增强节奏美感。

2.以《蒹葭》为例,提取每章中不同的字词,体会诗歌的意蕴。

从“白露为霜”到“白露未晞”再到“白露未已”,这是时间的推移,象征着抒情主人公追寻时间之长;从“在水一方”到“在水之湄”再到“在水之涘”,从“宛在水中央”到“宛在水中坻”再到“宛在水中沚”,这是地点的转换,象征着伊人的缥缈难寻;从“道阻且长”到“道阻且跻”再到“道阻且右”,则是反复渲染追寻过程的艰难,以凸显抒情主人公坚持不懈的精神。

层层推进,这是《诗经》的《国风》和《小雅》常见的表现手法。

诗中还巧妙地运用了“苍苍”“萋萋”“采采”,使诗歌声情并茂。

3.重章叠句的作用这种手法在诗歌中比较常见,即各章的句法基本相同,中间只更换相应的几个字,反复咏唱,一唱三叹,带给人一种委婉而深长的韵味,增强了诗歌的节奏感、音乐感。

在内容和主题上:深化意境,渲染气氛,强化感情,突出主题。

4.重章叠句在日常生活中的应用重章叠句这种古今三千年不变的手法现在也常常随处可见哦。

不仅外国诗歌运用重章叠句,歌曲里也可以感受到其魅力。

苏阳一首《凤凰》,只有四句歌词:妹妹是牡丹啊花园里长,哥哥是那天上的凤凰,旋来旋去没有方向,吊死在那颗牡丹的树上。

反复吟唱,悲凉的声音只感受到凤凰的痴情和悲伤在胸中不断回荡。

5.课后巩固尝试从重章叠句的手法入手赏析诗歌《木瓜》。

主人公的追寻如梦如幻、如醉如痴。

情景交融,相辅相成。

(3)这首诗的感情基调是渺远迷茫,忧郁缠绵,怅惘感伤。

主人公渴慕倾心于伊人,执着地追求,不怕道路的艰险,然而伊人却宛在水中央,如镜中花,水中月,可望而不可即,求而不得,故苦闷感伤忧郁。

四、比较阅读。

1.《关雎》和《蒹葭》都是爱情诗,它们的写作手法有什么不同?【交流点拨】《关雎》一诗重在“叙事”,可以看出主人公爱慕、追求、幻想这样一条线索。

《蒹葭》没有一个明确故事,只选一个场景。

《蒹葭》比《关雎》情感韵味更浓郁。

在艺术手法上,《蒹葭》比《关雎》“兴”的特点更突出。

“蒹葭”“水”“伊人”交相辉映,浑然一体,用作比兴的事物与所要描绘的对象形成了一个完整的艺术世界。

2.两首诗所表达的情感有什么不同?【交流点拨】《关雎》是一首热情的恋歌,它表现了古代青年对爱情婚姻大胆执着的追求,感情坦率、朴实。

《蒹葭》表现了主人公对“伊人”的一往情深,而且写出了他的欲见不得的焦急和怅惘的心情。

五、探究写法:《蒹葭》之美--音韵美、画面美、情感美、朦胧美叠词押韵重章叠句起兴入笔情景交融朦胧飘渺虚实相生六、当堂检测:1.对这首诗赏析不当的一项是( D )A 全诗分为三章,每章前两句以凄清冷漠的景致起兴,形成一种沉郁悲凉的氛围,同时又暗寓了时间的推移。

后六句描写访求“伊人”而未得的迷惘之情。

B “在水一方”、“宛在水中央”“宛在水中沚”是说伊人所在的地方有流水环境,仿佛置身于州岛上,可望而不可及。

C “伊人”是诗人访求的对象,是美的化身,在诗人矢志不渝的追求中,犹如强烈地感受到了那“在水一方”的倩影。

D 这首诗描写了“伊人”生活的环境和诗人在不同时间不懈地寻找“伊人”的过程,因此,从诗的内容看,它应是一首叙事诗。

2、下列说法有误的一项是( A )A.《蒹葭》选自《诗经·大雅》,是一首描写追求意中人而不得的诗。

B.全诗重章反复,一意化为三叠,具有音乐美,用韵先响后喑,先扬后抑,余音绕梁,极具感染力。

教学随笔“重章叠句”不重复重章叠句是《诗经》最重要的表现手法,也许有人认为《诗经》“重章叠句”中出现的所谓“重复字”只是字不同,意义都相近或相同。

所以在课堂上只是按照课下注解简单解释为“某几个字”都是“某意思”,表示加深感情,如此而已。

我认为如果真的就是同义而已呢么用一个字即可,何必要用多个字那么费事。

既然用字不同,那么所表现的内容或情感应该是不尽相同的。

这样才能深刻表达诗歌之美,古人智慧之高深。

我在讲授人教版九年级下册《诗经》两首一课时就同学生细致赏析诗中“重章叠句”重点字的不同含义,从中真切体会《诗经》之美。

在《关雎》一诗中“参差荇菜,左右流之。

”“参差荇菜,左右采之。

”“参差荇菜,左右芼之。

”三句诗中“流”“采”“芼”三字在课下注解中都解释为“捞取,挑选”之义,我经过查阅资料后认为之所以采用不同的字是因为姑娘采摘的是不同时期的荇菜,采来的荇菜有不同的用途,故用字才不同,可见《诗经》用字精准。

据我所查阅的资料所知:荇菜为一种水生植物,可食用可入药。

每年3~5月返青,5~10月开花并结果,9~10月果实成熟。

青草期达240天,花果期长达150天左右。

嫩茎可食用,全草均可入药,有清热利尿,消肿解毒的功效。

保存方法是晒干贮存。

由此可见,采荇菜的时间长达6个多月。

可以想象姑娘在春季采摘的是新鲜的嫩荇菜,这时荇菜细嫩,随水摇摆,而“流”字本就有随水摇摆的意思。

荇菜没有铺满水面,捞取食用,味道鲜美;到了夏季,荇菜长势旺盛,铺满水面,“采”字本就还有茂盛众多之意。

这时采回家,嫩的仍可食用,也可作为饲料喂鸡鸭,有药用价值的部分可以入药;到了秋季,荇菜开花结果,已经成熟,密密麻麻覆盖水面。

而“芼”字本意为可供食用的野菜或水草,这些野菜或水草在祭祀时用来覆盖牲体,故有“覆盖”之意。

由此可见这是写成熟时期的荇菜,此时采摘可晒干入药。

这样分析可见,姑娘采摘的是不同时期、不同形态、不同用途的荇菜,用“流、采、芼”是有不同的深层含义,一概解释为“挑选,捞取”,岂不美感全无?采荇菜姑娘一年中勤劳不辍的劳动也会抹杀不少。

第12课《诗经》二首【教学目标】1.了解《诗经》的基本知识及其在中国文学史上的地位。

2.诵读诗歌,感悟抒情主人公的形象。

3.了解《诗经》“重章叠句”的语言特点和“赋、比、兴”的艺术表现手法。

【教学重点】1.创造性地运用朗读手段分析抒情主人公的形象。

2.学习两首诗赋比兴的艺术表现手法,体会它的表达效果。

【教学重点】1.体会两首诗大量运用重章叠句的表达方式。

2.品析语言,体会诗歌的音韵美、意境美、含蓄美《关雎》【情境导入】同学们,爱,世界上最美的字眼,人世间永恒的主题。

穿越时间的隧道,领略远古的诗意与甜美,花前月下的浪漫,辗转反侧的体会,这就是爱的滋味,循着爱的歌声,沿着情的足迹,踏访《诗经》中的美丽与哀愁,追寻爱的源泉,品味我生之初的情愫。

下面我们就一起学习冠于《诗经》三百篇之首的《关雎》。

【新课解读】一、文学常识——简介《诗经》《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,收录了自西周到春秋时期的诗歌,共305篇。

《诗经》共分“风”“雅”“颂”三个部分。

“风”多是各地的歌谣;“雅”是西周王城区域朝会宴饮所用诗歌;“颂”多为宗庙祭祀的舞曲歌词。

《诗经》以四言为主,兼有杂言。

《诗经》三种表现手法是:“赋”“比”“兴”。

在结构上多采用“重章叠句”的形式加强抒情效果。

每一章只变换几个字,却能收到回旋跌宕的艺术效果。

二、整体感知——内容结构1.(1)学生听录音配乐朗读,正音。

教师强调应注意的字词:给下列加点字注音,并解释词语。

雎鸠..(jūjiū):一种水鸟,一般认为就是鱼鹰。

窈窕..(yǎo tiǎo):善良美好的样子。

逑.(qiú):配偶。

荇.(xìnɡ)菜:一种可食的水草。

寤寐..(wùmèi):文中指日日夜夜。

寤,醒时。

寐,睡时。

芼.(mào):挑选。

(2)教师范读,为感悟理解课文创设氛围。

2.学生结合注释,译读全诗。

3.教师范读,提出问题:用简洁的语言概括诗歌写了什么内容。

教学设计

教学目标:

1.了解重章叠句手法的结构特点,并掌握其作用。

2.尝试从重章叠句的手法入手赏析诗词。

课前预习:

熟读《关雎》《蒹葭》并分析其结构特点。

教学内容:

1.以《关雎》为例,提取单句,填空双句,找结构特点。

单句以“雎鸠”“荇菜”起兴,引出歌咏对象“窈窕淑女”,反复吟咏。

双句从“左右流之”到“左右采之”再到“左右芼之”,这是采摘荇菜的动作,使一位文静美丽又勤劳的女子跃然纸上;从“寤寐求之”到“琴瑟友之”再到“钟鼓乐之”,这几个动词写出君子对淑女的感情是炽热的,内容层层递进,又增强节奏美感。

2.以《蒹葭》为例,提取每章中不同的字词,体会诗歌的意蕴。

从“白露为霜”到“白露未晞”再到“白露未已”,这是时间的推移,象征着抒情主人公追寻时间之长;从“在水一方”到“在水之湄”再到“在水之涘”,从“宛在水中央”到“宛在水中坻”再到“宛在水中沚”,这是地点的转换,象征着伊人的缥缈难寻;从“道阻且长”到“道阻且跻”再到“道阻且右”,则是反复渲染追寻过程的艰难,以凸显抒情主人公坚持不懈的精神。

层层推进,这是《诗经》的《国风》和《小雅》常见的表现手法。

诗中还巧妙地运用了“苍苍”“萋萋”“采采”,使诗歌声情并茂。

3.重章叠句的作用

这种手法在诗歌中比较常见,即各章的句法基本相同,中间只更换相应的几个字,反复咏唱,一唱三叹,带给人一种委婉而深长的韵味,增强了诗歌的节奏感、音乐感。

在内容和主题上:深化意境,渲染气氛,强化感情,突出主题。

4.重章叠句在日常生活中的应用

重章叠句这种古今三千年不变的手法现在也常常随处可见哦。

不仅外国诗歌运用重章叠句,歌曲里也可以感受到其魅力。

苏阳一首《凤凰》,只有四句歌词:妹妹是牡丹啊花园里长,哥哥是那天上的凤凰,旋来旋去没有方向,吊死在那颗牡丹的树上。

反复吟唱,悲凉的声音只感受到凤凰的痴情和悲伤在胸中不断回荡。

5.课后巩固

尝试从重章叠句的手法入手赏析诗歌《木瓜》。

同学们可以在班级Q群交流,也可以在线咨询老师,完成后请把作品发送到老师邮箱。

6.课程评价

老师会把作品整理好,放在Q群共享上,以便同学们互相评价。