中国古建筑—山墙

- 格式:ppt

- 大小:5.17 MB

- 文档页数:24

硬山顶:是两坡顶的一种,屋面不悬出山墙之外。

悬山顶:也是两坡顶的一种,特点是屋檐两端悬伸在山墙之外(又称挑山或出山)庑殿顶:有单檐和重檐,单檐的有正中的正脊和四角的垂脊,共五脊,所以又称五脊殿。

重檐的另有下檐围绕殿身的四条博脊和位于角部的四条角脊。

歇山顶:是由两坡顶加周围廊形成的屋面式样,它由正脊、四条垂脊、四条戗脊组成,故称九脊殿。

有单檐和重檐。

重檐顶:槛墙:前檐或其它部位木装修榻板下的墙体,两端的里外皮砌成八字柱门。

版筑墙:以厚木板为模板,立于拟建墙的两侧,中间填土,用木夯夯实。

一般土要分层填夯,板也随之上移,这样筑出来的墙叫板筑墙。

山墙:沿建筑物短轴方向布置的墙叫横墙,建筑物两端的横向外墙为山墙,主要与邻居的建筑隔开和防火。

封火墙:山墙超出屋面很多,起封火作用。

墀头:山墙的侧面在连檐与拔檐砖之间嵌放一块雕刻花纹或人物的戗脊砖,称墀头。

影壁(照壁):正对着大门作屏障及装饰的墙壁,有的座下有座子,可以移动,上面像屋脊。

如意蹋跺:两边不用垂带,踏跺逐层缩短,在两侧也形成阶级的踏跺,称如意踏跺龙尾道:唐代含元殿前的甬道。

自上望下,宛如龙尾下垂须弥座:由佛座演变来的,形体与装饰比较复杂,一般用于高级建筑的基座(宫殿、坛庙的主殿等)金柱:建筑物的屋顶梁架以立柱支撑,立于最外一层屋檐下的柱子称檐柱,在檐柱以里,位于内侧的柱子称“金柱”。

瓜柱(蜀柱、脊瓜柱):梁柱中两层梁间的短柱和支承脊檩的短柱。

梭柱:柱子上下两端(或仅上端)收小,如梭形减柱造:在不影响整座殿宇屋顶负重、安全的前提下,减去一些立柱。

移柱造:在中国古代木结构建筑中,将若干内柱移位,增加或减少柱距,以达到所需要空间和功能的做法。

靠背栏杆(美人靠、吴王靠):美人靠,就是给坐凳栏杆加一个靠背,它也是栏杆的一种形式,主要用于人们在游园疲累时临时在这里坐坐,稍稍休息一会儿。

美人靠的靠背不是直立的,而是略向后仰,人们坐在之上可以向后仰、向后靠。

美人靠的靠背有曲线,靠在那里会觉得十分舒服。

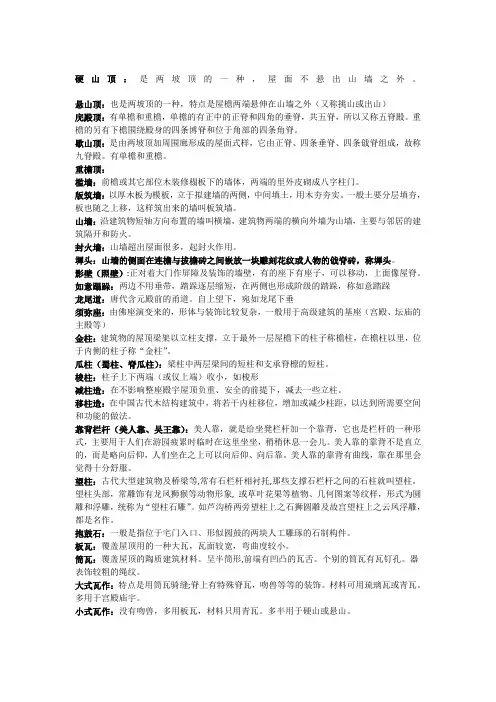

⼭墙剖⾯图,出处:三坊七巷官微在明、清代的中式古建筑中墙体的宽度、⾼度及上部马鞍墙造型等,是由建筑内部平⾯布局⽽衍⽣出的⽊构梁架予以确定。

不论是⼭墙还是院墙,结构上主要由三个部分组成,由下⾄上分别为墙基、墙⾝及墙帽。

1⼭墙可分为三部分。

墙基⽤⽩⽯⼲砌,上下有收分,剖⾯状似马蹄。

通常的⼭墙基采⽤乱⽑⽯⼲砌(全部⽤条⽯砌筑的占少数),前后转⾓处⽤条⽯砌筑,埋在地下部分根据地质⽽定,通常在50~80㎝之间。

墙基的砌法如图2所⽰,内外两层乱⽑⽯,⽤传统的错缝砌法予以⼲砌,⾯层须经錾凿⼀⾄⼆遍。

⼭墙剖⾯图,出处:三坊七巷官微墙⾝多为夯⼟结合青砖的做法。

墙⾝下部通常为65㎝,上部宽度不⼀,收分尺⼨约为10㎝。

墙⾝的青砖墙体为主要受⼒部分,⽤于转⾓、中部较⾼的马鞍墙及门框周边,为节省⽤料,砖墙内部中空,两侧⽤单⽪浑⽔青砖垒砌,空余处⽤垃圾⼟混合⽡砾、瓷砾予以层层夯筑。

内墙⾯层粉壳灰,屋⾯以上粉乌烟灰;外墙⾯粉乌烟灰,寺、庙等建筑外墙粉红灰。

出处:宝墨园唐卡馆鲎页形墙帽。

在墙⾝顶部⽤青砖叠涩(即砖向外出檐)成⼆层砖拱(底部裸⾯,侧部抹乌烟灰,起滴⽔线作⽤),承托上部的墙帽。

墙帽的样式造型来源于鲎,⼜称作鲎页形,即在墙头上⽤黄⼟堆筑夯实成形后,表层覆七⽚⽡,帽脊压青筒⽡,各⽡⽚间⽤乌烟灰勾缝⽽形成的墙帽。

2⼭墙的作⽤⼭墙的作⽤南⽅明、清时期的古建筑,以穿⽃式⽊构架为主流,以硬⼭顶与悬⼭顶为常态,在形制上存在着平⾯布局宏⼤、建筑空间⾼⼴,利于通风、采光、采阳等特点。

在村落或古城中,⼀条街巷的两侧由多落并排建筑组成,悬⼭顶的建筑难以满⾜结构布局及功能上的要求,为此硬⼭顶的建筑占据了主导地位。

硬⼭顶的建筑是在悬⼭顶建筑的基础上,两侧配以⾼⼤的风⽕⼭墙,各进前后多设有院墙。

有了⼭墙的阻隔,各落之间可共⽤墙体,墙上开的众多边门⼜可互通,极⼤程度地达到了防风、防⽕、防盗以及⼈员疏散的功能。

在硬⼭⼭墙墙根处、屋⾯转⾓处都设置了排⽔沟以利排⽔,从⽽更有⼒地保障了建筑的安全与使⽤。

中国古建筑中最最常见的“山墙”都有哪几种样子昨天,宫殿君给各位讲了咱中国古建筑一个最基本的构件——山墙,这东西几乎出现在所有的宫殿、寺院和坛庙中,正因为它太常见,也长的太“普通”,所以经常被人们忽视;今天,小君我还想继续给大家讲讲它的故事。

讲啥呢?就聊聊它的长相吧。

山墙可以说是古代建筑,尤其是宫殿建筑里最容易被忽视的,没办法,它粗看起来就是一面墙,毫无特色,和它的其他兄弟,比如斗拱、屋顶、梁柱比起来,它实在是太普通。

可越普通的东西就越是有“大文化”,在它的身上就凝聚了古代建筑师们精湛的技艺和对于建筑美学的感悟。

上面这幅图就是最常见的一种山墙,即两条屋檐边下面的墙面部分。

那么,山墙就只有这种造型吗?NO,NO,NO!“小山山”可是位特别爱打扮的小姑娘,结合她过往的“打扮史”,我们会发现,她最喜欢扮成三种模样:一:素颜型,不化妆这是山墙最基本的一种形式,即“人字形”(如下图)这种样子是最常见的,用料也最少,基本就是两条交叉成人字形的屋檐作为它的“发型”就完事,因为它简单大方,也不需要花太多的人力财力,故民间的住宅大多采用这种形式。

二:剪个锅盖头比“人字形”稍复杂点的就是下面这种样子的:这种山墙,大家可以看到它的顶上是圆弧形的,像极了铁锅的两个锅耳,所以人们习惯于称它为“锅耳墙”,当然,也有人觉得它是仿照官帽来做的,有官运亨通之意。

不过小君我还是怎么看都觉得它像个大锅盖,特别像给屋顶剪了个“锅盖头”。

三:烫个大波浪很多大户人家或者官宦之家的山墙都是做成下面这种“波浪形”:它们一般做成两至三个楼梯的样子,寓意做官“连升三级”,步步高升。

比起“锅耳形”山墙来说,小君觉得这种波浪形山墙更像古代的官帽。

上面这三种是山墙的基本形式,由它们出发,古代工匠们又想出了很多“奇葩”造型的山墙,比如:这五个小屋檐像极了五座山峰,故人们将它称作“五岳朝天式”山墙,名字够霸气吧!。

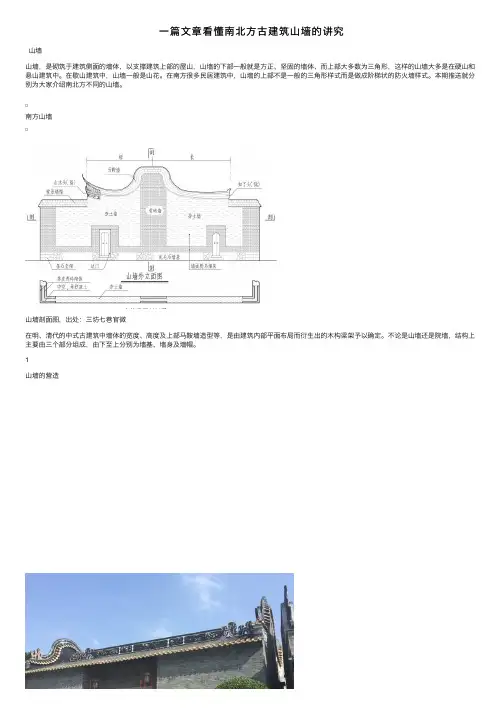

传统民居山墙的研究0引言山墙,俗称外横墙,端墙。

沿建筑物短轴方向布置的墙叫横墙,建筑物两端的横向外墙一般称为山墙。

传统建筑一般都有山墙,它的作用主要是与邻居的住宅隔开和防火。

山墙由下至上分别为下碱,上身,山尖三部分。

山墙上依据地域与民族习惯的不同,开设了门窗,阳台等功能性和符号性的构造,丰富了山墙的立面元素,形成了不同的立面趣味。

一般房屋都是“长条形”的,例如,坐北朝南,则习惯称南北二墙为“大士墙”,称东西二墙为“山墙”。

传统民居多为木结构屋盖,也就是“坡屋面”,两坡出水的屋檐在南北墙,东西二墙的立面看起来像一个小山尖,故称之为“山墙”。

1 山墙的分类1.1山墙有三种形制,一是人字形,比较简洁实用,修造成本也不高,民间多采用,在墙头上会有些雕塑和装饰性构件。

二是锅耳形,线条优美,变化大,实际上是仿照古代官帽的形状修建的,取意前程远大,因它的形状像铁锅的耳朵,民间俗称锅耳墙。

锅耳墙不但大量用在祠堂庙宇的山墙上,一般百姓的住宅也常运用。

三是波浪形。

造型起伏有致,讲究对称,起伏多为三级,实际上是锅耳墙的变形,更像古代的官帽,百姓基本不能用。

在比较大的建筑群中它和人字形的山墙,锅耳形山墙一起出现在群落里,尤显风姿。

1.1.1人字型山墙又有两种情形:一是山墙高出坡屋面的,其坡屋顶称作硬山;另一种是屋顶伸出来把山墙盖住,其屋顶称作歇山。

南方古建筑和乡土建筑中有一种常见的山墙,位于房屋的两头,墙头高出屋顶之上,其建造过程是先将房屋两边的山墙用青砖向上垒砌,使之高出屋面超出屋脊,然后用水平状的山墙檐封顶,墙脊覆黛瓦,墙体高度循屋顶坡度向下逐层跌落,两侧呈阶梯状,墙面涂抹白灰,墙角微微上翘,形似高昂的马头,人们习惯地称之为马头墙。

它是民众用来防控火患的治火措施,故也称封火山墙。

1.1.2马头墙形制的多样化,主要体现在墙脊的多檐化和座头(马头)的造型方面。

马头墙厚度20—30厘米,砖石垒筑,以小青砖为主,墙体高度随屋顶坡度层层跌落,立面轮廓呈阶梯状,墙脊呈水平带翘角面或圆弧面(图一—二),圆弧面较少。

古建构造图解古建筑的中分(墙体和⽊构架)中国古建筑从造型上看⼀栋古建筑明显分为三个部分:台基、屋⾝、屋顶。

北宋著名匠师喻皓在《⽊经》中称之为“三分”,并指出“凡屋有三分,⾃梁以上为上分,地以上为中分,阶为下分”。

根据古建筑房屋这三部分的构成机能,古建筑构造可以分为以下⼏个部分。

⼀、下分——基础、台基、地⾯⼆、中分——屋⾝墙体、⽊构架、⽃栱三、上分——屋顶四、装饰装修上篇介绍了古建筑的下分,本篇介绍古建筑中分——墙体和⽊构架。

古建筑中分概述古建筑屋⾝由墙体、⽊构架、⽃栱(仅在⾼等级建筑中使⽤)等部分组成。

屋⾝构造按照受⼒⽅式有①梁柱造(梁柱承重,墙体只起分隔作⽤⽽不承受屋顶重量);②承重墙构造(屋架落在墙体上,墙体承受屋顶的全部重量);③混合构造(梁柱和墙体共同起承重作⽤,⼀般后檐为墙承重构造,前檐为梁柱构造)。

古建筑墙体作⽤(1)承载作⽤,主要应⽤于砖⽊混合结构的房屋中,常见做法为:后檐墙不设⽊柱,屋架荷载由前部⽊构架和后檐墙共同承担,或者整个建筑均不设⽊柱,屋盖和楼盖重量直接搁置在砖墙上。

(2)围护与分隔空间,主要应⽤于传统⽊构架结构的房屋中。

房屋主体结构为抬梁式或穿⽃式⽊构架。

外墙为围护结构。

内墙为分隔结构,通常将室内或分成左、中、右三部分,形成“⼀堂⼆内”的基本格局,也有少数建筑除了左右划分外,还进⾏前后划分,在建筑内部形成前堂后寝的格局。

(3)防⽕作⽤,古建筑墙体材料多为砖、⼟坯、⽯等,其防⽕性能远⾼于⽊材,在古代城市建筑中,尤其是沿着商业街道两侧,建筑相互毗邻建设,为了防⽌发⽣⽕灾后⽕势蔓延,常常将相邻两幢建筑的边墙⾼出屋顶设置,形成防⽕⼭墙。

另外在古代凡有藏书要求的建筑,也常常采⽤砖⽯结构来替代⽊结构,也是利⽤了砖⽯结构良好的防⽕性能。

还有⼀些⼤型的建筑群,如北京故宫,由于两侧的庑廊过长,在庑廊中部还设置了厚度达3⽶多的墙体专门⽤作防⽕墙。

(4)装饰作⽤,古建筑在墙体砌筑中有着严格的⼯艺要求,不同的墙⾯表现出不同的艺术效果。

硬山顶:是两坡顶的一种,屋面不悬出山墙之外。

悬山顶:也是两坡顶的一种,特点是屋檐两端悬伸在山墙之外(又称挑山或出山)庑殿顶:有单檐和重檐,单檐的有正中的正脊和四角的垂脊,共五脊,所以又称五脊殿。

重檐的另有下檐围绕殿身的四条博脊和位于角部的四条角脊。

歇山顶:是由两坡顶加周围廊形成的屋面式样,它由正脊、四条垂脊、四条戗脊组成,故称九脊殿。

有单檐和重檐。

重檐顶:槛墙:前檐或其它部位木装修榻板下的墙体,两端的里外皮砌成八字柱门。

版筑墙:以厚木板为模板,立于拟建墙的两侧,中间填土,用木夯夯实。

一般土要分层填夯,板也随之上移,这样筑出来的墙叫板筑墙。

山墙:沿建筑物短轴方向布置的墙叫横墙,建筑物两端的横向外墙为山墙,主要与邻居的建筑隔开和防火。

封火墙:山墙超出屋面很多,起封火作用。

墀头:山墙的侧面在连檐与拔檐砖之间嵌放一块雕刻花纹或人物的戗脊砖,称墀头。

影壁(照壁):正对着大门作屏障及装饰的墙壁,有的座下有座子,可以移动,上面像屋脊。

如意蹋跺:两边不用垂带,踏跺逐层缩短,在两侧也形成阶级的踏跺,称如意踏跺龙尾道:唐代含元殿前的甬道。

自上望下,宛如龙尾下垂须弥座:由佛座演变来的,形体与装饰比较复杂,一般用于高级建筑的基座(宫殿、坛庙的主殿等)金柱:建筑物的屋顶梁架以立柱支撑,立于最外一层屋檐下的柱子称檐柱,在檐柱以里,位于内侧的柱子称“金柱”。

瓜柱(蜀柱、脊瓜柱):梁柱中两层梁间的短柱和支承脊檩的短柱。

梭柱:柱子上下两端(或仅上端)收小,如梭形减柱造:在不影响整座殿宇屋顶负重、安全的前提下,减去一些立柱。

移柱造:在中国古代木结构建筑中,将若干内柱移位,增加或减少柱距,以达到所需要空间和功能的做法。

靠背栏杆(美人靠、吴王靠):美人靠,就是给坐凳栏杆加一个靠背,它也是栏杆的一种形式,主要用于人们在游园疲累时临时在这里坐坐,稍稍休息一会儿。

美人靠的靠背不是直立的,而是略向后仰,人们坐在之上可以向后仰、向后靠。

美人靠的靠背有曲线,靠在那里会觉得十分舒服。

四铺作宋代斗栱出一跳称为四铺作。

从下而上,依次有栌斗、华栱、耍头、衬方头,共四层,故称四铺作。

中国固有形式左祖右社东面为祖庙,西面为社稷坛抱厦即在主建筑之一侧突出一间(或三间)一颗印云南一颗印住宅,以地盘和外观方整如印为特征,分布于昆明为中心的西至大理、南至普洱、墨江、建水、东至昭通。

由于高原地区多风,故墙厚瓦重,住宅外围用厚实的土坯砖或夯土筑成,或用外砖内土,称金包银。

印内的房屋梁架则主要是穿斗式。

嫩戗发戗戗是指建筑的戗脊,发戗就是起翘。

嫩戗发戗的特点是屋檐在屋角处显著升起,檐口至屋角处有很大起翘。

墨菲(henry killiam murphy)美国建筑师在设计中国式建筑方面影响最大。

在美国以设计殖民地式建筑著称。

主持设计清华大学的校园规划和建筑设计。

还有长沙湘雅医学院、福州协和大学、金陵女子大学、北平燕京大学等校园、校舍和广州岭南大学的部分建筑,还设计了南京灵谷寺国民革命军阵亡将士纪念塔、纪念堂。

墨菲后来担任国民政府建筑顾问经涂九轨南北道路宽九条车轨四阿顶即四面坡的庑殿顶,宋代称四阿顶,或称五脊殿。

土楼客家人的住宅,出于移民的缘故,以群聚一楼为主要方式,楼高耸而墙厚实,用土夯筑而成。

形制:1、以祠堂为中心,是客家聚族而居生活的必须内容,供奉祖先的中堂位于建筑正中央。

2、无论圆楼、方楼、弧形楼,均中轴对称,保持北方四合院的传统格局性质。

3、基本居住模式是单元式住宅。

收山与推山推山是庑殿建筑处理屋顶的一种特殊手法。

由于立面上的需要将正脊向两侧推出,从而四条垂脊由45°斜直线变为柔和曲线,并使屋顶正面和山面的坡度与步架距离不一致。

收山是歇山屋顶两侧山花自山面檐柱中线向内收进的做法。

目的是为了使屋顶不过于庞大,但引起了结构上的某些变化。

首都计划近代中国由官方制定的较早、较系统的一次城市规划工作。

首都计划把城市划分为6区——中央政治区、市行政区、工业区、商业区、文教区和住宅区。

对南京的街道系统做了通盘的规划,采用当时美国一些城市流行的方格网加对角线的形式。

古建筑山墙面的名词古建筑的山墙面,就像是古建筑的一张侧脸,默默诉说着岁月的故事。

山墙面啊,那可是古建筑的一个独特存在。

它不像正面那么张扬地展示着建筑的宏伟和气派,却有着一种内敛而含蓄的美。

你看那山墙的形状,有的像个温柔的梯形,稳稳地立在那儿,就像一个憨厚老实的大汉,敦实可靠。

这梯形的山墙,从底部慢慢地向上收缩,仿佛在向天空轻轻诉说着自己的稳重。

还有那硬山顶的山墙,直直地矗立着,像两个忠诚的卫士。

硬山顶的山墙啊,就像两个严守纪律的士兵,笔直地站在建筑的两端,风雨无阻。

它们的线条简洁明快,没有太多的花哨装饰,却有着一种质朴的力量。

这硬山顶的山墙和屋顶的结合是那么的紧密,就像两个亲密无间的伙伴,互相支撑着,共同抵御着岁月的侵蚀。

再瞧瞧那悬山顶的山墙,它的样子可就有点不一样了。

悬山顶的山墙像是两个微微探身的精灵,它们的屋檐伸出去了一部分,就像精灵伸出的小手臂,好奇地探索着外面的世界。

这悬山的山墙啊,多了一份灵动和俏皮,和硬山顶的山墙比起来,就像是活泼的孩子和稳重的成年人的区别。

山墙面上还有不少装饰呢。

有的山墙上有着精美的砖雕,那些砖雕啊,简直就是一幅幅立体的画。

每一块砖雕都像是一个小小的世界,雕刻着花鸟鱼虫、人物故事。

这山墙面上的砖雕,就像是给山墙穿上了一件华丽的衣裳,让山墙一下子变得光彩照人。

这就好比一个原本朴素的人,突然戴上了漂亮的首饰,整个人都变得耀眼起来了。

我曾经见过一个古建筑的山墙,那山墙上的砖雕简直让我惊艳。

雕的是一群仙女在花丛中嬉戏的场景,每一个仙女的表情都栩栩如生,仿佛下一秒就要从墙上飞下来一样。

那花朵也雕刻得极为细致,花瓣的纹理都清晰可见。

我当时就在想,这工匠得多有耐心和手艺啊,才能在这山墙上创造出这样一个美妙的世界。

山墙的颜色也很有讲究。

有的是那种沉稳的青灰色,这种颜色就像一位老者,历经沧桑,却有着无尽的智慧。

青灰色的山墙和周围的环境融合得非常好,它不张扬,却默默地成为了古建筑整体氛围的一部分。

古建中的墙分为几种?都有什么讲究!中国建筑有着明显的三段式特征。

中间的一段由木柱、部分梁架、斗栱、门窗和主体墙组成。

墙体是这一段中最有代表性的。

上篇介绍了古建筑中墙体砌筑知识。

今天介绍北方古建筑墙的分类。

分别介绍:山墙、墀头、博风、廊心墙、槛墙、后檐墙、院墙、影壁墙。

山墙一、山墙剖面、立面形式大式悬山建筑的山墙下碱多带有石活,上身一般为抹灰刷红浆做法,但也可用整砖露明做法。

小式悬山建筑一般全部为整砖露明做法。

悬山山墙的立面造型有三种形式。

墙砌至梁底,梁以上的山花、象眼处的空当不再砌砖,而用木板封挡。

墙体沿着柱、梁,瓜柱砌成阶梯状,叫“五花山墙”(简称“五花山”)。

五花山的轮廓线应以柱子和瓜柱的中线为准。

墙体一直砌至椽子、望板。

其多见于唐宋时期的建筑,明清时期的官式做法中已不多见。

明清时期的悬山建筑已不是为了墙面防雨的需要,而是出于建筑式样变化的需要。

所以悬山山墙做法以露出梁架的两种做法为主,以获得形式新颖的立面效果。

庑殿、歇山山墙的下碱多带有石活,上身多用抹厌刷红浆做法,但也可用整砖露明做法。

(a)硬山墙;(b)庑殿、攒尖、歇山山墙;(c)悬山山墙;(d)悬山五花山墙;(e)硬山山墙剖面;(f)庑殿、歇山、攒尖及悬山山墙的剖面二、山墙的常用构造硬山式山墙的基本构造从台基向上是由下碱、上身、山尖和山檐四大部分组成。

(1)下碱,也叫下肩、裙肩。

一般为檐柱高的3/10,并以砌砖层数为单数定高。

其厚外皮应与墀头外皮平。

而背里砖里皮线,若为普通建筑的山墙,则与山柱里皮在同一直线上;对较重要的建筑应较普通里包金大1/4山柱径。

背里部分靠柱子的砖要砍成六方八字形,两块八字砖之间的距离叫“柱门”,柱门最宽处同柱径。

比较讲究的房屋都是采用干摆砖墙砌筑,稍次的用丝缝砖墙,最节省的做法是两端用三出三进做法,中间干砌或浆砌虎皮石墙。

对比较重要的建筑,下碱最上一层采用腰线石,如下图外立面所示。

(a)山墙各部分名称;(b)清水砖墙露明做法;(c)有廊山墙带顶棚内立面;(d)山墙内立面做法(2)上身,是指山墙的中间部分,墙厚较下碱的里、外皮退进一个距离,称“花碱”,花碱的尺寸一般为1/10~1/6砖厚。

古建筑山墙山墙一般称为外横墙,是指沿建筑物短轴方向布置的墙叫横墙,建筑物两端的横向外墙一般称为山墙。

古代建筑一般都有山墙,它的作用主要是与邻居的住宅隔开和防火。

谚语说“山墙扒门必定伤人”,这是因为中国传统硬山式住宅的主梁搭在山墙上的,而山墙常是承重墙,如果在墙上开门会使墙的承重能力下降,主梁有跌落的危险。

山墙分:内山墙、外山墙与排山墙也叫排山。

假如在乡下你可以知道内山墙是指每个房间与房间之间的墙,它一般与前后墙成丁字形;外山墙是指在外面能看到的墙但前后墙不算,如:一房屋是门朝南,则东西那两面墙就叫外山墙;排山墙就是老式房子,房间与房间是用木头或水泥柱立起来,再用砖进行砌筑起来的那就叫排山墙。

山墙之间距离较短,比纵墙适合做为承重墙。

山墙的下边有开扇小门的,这既方便于居住者进出,也利于空气流通。

讲究的屋主会在门的下方放上精致的“户对”,这样的房子,前门必有“门当”,这叫做“门当户对”。

图必有意,意必吉祥。

山墙人字形上方的装饰图案是十分丰富的,这把中国的灰雕艺术发挥得淋漓尽致,所雕的图案有龙凤呈祥、麒麟送子、凤凰牡丹、狮子抢球,蝙蝠、八吉、暗八仙、花草纹饰及龙凤图腾等中国传统装饰吉祥图案。

山墙有三种形制,一是人字形,比较简洁实用,修造成本也不高,民间多采用。

二是锅耳形,线条优美,变化大,实际上它是仿照古代的官帽形状修建的,取意前程远大,因它的形状像铁锅的耳朵,民间俗称镬(锅)耳墙。

锅耳墙不但大量用在祠堂庙宇的山墙上,一般百姓的住宅也常运用,锦纶会馆等建筑为典型的锅耳形山墙。

三是波浪形。

造型起伏有致,讲究对称,起伏多为三级,实际是锅耳墙的变形,更像古代的官帽,百姓基本不用。

在比较大的建筑群中它和人字形山墙、锅耳形山墙一起出现在群落里,尤显风姿。

山墙做法:悬山古建筑的山墙可做成普通形式和“五花山”两种形式。

歇山及大式悬山山墙的下碱多带有石活,上身一般为抹青灰刷红浆做法,但也可用整砖露明做法。

小式悬山山墙一般全用整砖露明做法。