单片机和无源晶振、有源晶振的关系

- 格式:docx

- 大小:12.41 KB

- 文档页数:2

无源晶体与有源晶振的区别及用法、 1、有源晶振(Oscillator)有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。

其次有源晶振,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。

其型号也纵比较多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接发也不同,一般有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。

通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。

相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。

对于时序要求敏感的应用,个人认为还是有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。

有些DSP内部没有起振电路,只能使用有源的晶振,如TI 的6000系列等。

有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。

21ic基础知识几点注意事项:1)、需要倍频的DSP需要配置好PLL周边配置电路,主要是隔离和滤波;2)、20MHz以下的晶体晶振基本上都是基频的器件,稳定度好,20MHz以上的大多是谐波的(如3次谐波、5次谐波等等),稳定度差,因此强烈建议使用低频的器件,毕竟倍频用的PLL电路需要的周边配置主要是电容、电阻、电感,其稳定度和价格方面远远好于晶体晶振器件;3)、时钟信号走线长度尽可能短,线宽尽可能大,与其它印制线间距尽可能大,紧靠器件布局布线,必要时可以走内层,以及用地线包围;4)、通过背板从外部引入时钟信号时有特殊的设计要求,需要详细参考相关的资料。

此外还要做一些说明:总体来说晶振的稳定度等方面好于晶体,尤其是精密测量等领域,绝大多数用的都是高档的晶振,这样就可以把各种补偿技术集成在一起,减少了设计的复杂性。

试想,如果采用晶体,然后自己设计波形整形、抗干扰、温度补偿,那样的话设计的复杂性将是什么样的呢?我们这里设计射频电路等对时钟要求高的场合,就是采用高精度温补晶振的,工业级的要好几百元一个。

单片机晶振电路原理及作用_单片机晶振电路设计在电子学上,通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。

电脑中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。

无源晶振与有源晶振的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。

无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。

有源晶振有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。

有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。

相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。

有源晶振是右石英晶体组成的,石英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。

当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。

压电谐振状态的建立和维持都必须借助于振荡器电路才能实现。

图3是一个串联型振荡器,晶体管T1和T2构成的两级放大器,石英晶体XT与电容C2构成LC 电路。

在这个电路中,石英晶体相当于一个电感,C2为可变电容器,调节其容量即可使电路进入谐振状态。

该振荡器供电电压为5V,输出波形为方波。

单片机的内部时钟与外部时钟单片机有内部时钟方式和外部时钟方式两种:(1)单片机的XTAL1和XTAL2内部有一片内振荡器结构,但仍需要在XTAL1和XTAL2两端连接一个晶振和两个电容才能组成时钟电路,这种使用晶振配合产生信号的方法是内部时钟方式;(2)单片机还可以工作在外部时钟方式下,外部时钟方式较为简单,可直接向单片机XTAL1引脚输入时钟信号方波,而XTAL2管脚悬空。

有源晶振(Oscillator)和⽆源晶振(Crystal)⽆源晶振有⼀个参数叫做负载电容(Load capacitance),负载电容是指在电路中跨接晶振两端的总的外界有效电容。

负载电容是⼯作条件,即电路设计时要满⾜负载电容等于或接近晶振数据⼿册给出的数值才能使晶振按预期⼯作。

⼀般情况下,增⼤负载电容会使振荡频率下降,⽽减⼩负载电容会使振荡频率升⾼。

通过初步的计算发现CL改变1pF,Fx可以改变⼏百Hz。

相关知识点:⼀、什么是负载电容?负载是指连接在电路中的电源两端的电⼦元件负载包括容性负载、阻性负载和感性负载三种。

电路中不应没有负载⽽直接把电源两极相连,此连接称为短路。

常⽤的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件。

不消耗功率的元件,如电容,也可接上去,但此情况为断路。

容性负载的含义是指具有电容的性质(充放电,电压不能突变)即和电源相⽐当负载电流超前负载电压⼀个相位差时负载为容性(如负载为补偿电容)。

负载电容是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和,可看作晶振在电路中串接了⼀个电容。

图中CI,C2这两个电容就叫晶振的负载电容,分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,⼀般在⼏⼗⽪法它会影响到晶振的谐振频率和输出幅度,⼀般订购晶振时候供货⽅会问你负载电容是多少。

晶振的负载电容=[(C1*C2)/(C1+C2)]+Cic+△C式中C1,C2为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic内部电容+△CPCB上电容经验值为3⾄5pf。

因此晶振的数据表中规定12pF的有效负载电容要求在每个引脚XIN 与 XOUT上具有22pF 2 * 12pF = 24pF = 22pF + 2pF 寄⽣电容。

两边电容为C1,C2,负载电容为:Cl,Cl=cg*cd/(cg+cd)+a就是说负载电容15pf的话两边两个接27pf的差不多了。

各种的晶振引脚可以等效为电容三点式。

晶振引脚的内部通常是⼀个反相器, 或者是奇数个反相器串联。

嵌⼊式硬件基础知识浅谈之晶振晶振(1)⽆源的晶体⼯作原理是在⽯英⽔晶⽚的两边被上电极,通过在两电极上加⼀定的电压,因为⽯英有压电效应,电压形成了,⾃然就会产⽣形变,从⽽给IC提供⼀个正弦波形。

通过IC的内部整形和PLL电路后产⽣⽅波,然后输⼊给下级电路。

有源晶振就是把频率部分和驱动PLL电路集成在IC外部,⾃成⼀体,直接输出⽅波供下级电路使⽤。

(2)晶振是指带有源振荡带南路的晶体振荡器,即“有源晶振”,是能够通电后独⽴⼯作的,⽽⼀般的微控制器电路中⽤的时钟发⽣元件叫“晶体”,它是⽆源器件,当然也不会⾃⾏输出电压,须⽤外电路搭成振荡器(谐振器)才⾏。

(3)⽆源晶体——⽆源晶体需要⽤⽚内的振荡器,在datasheet上有建议的连接⽅法。

⽆源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适⽤于多种电压,可⽤于多种不同时钟信号电压要求,⽽且价格通常也较低,因此对于⼀般的应⽤如果条件许可建议⽤晶体,这尤其适合于产品线丰富批量⼤的⽣产者。

⽆源晶体相对于晶振⽽⾔其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(⽤于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。

建议采⽤精度较⾼的⽯英晶体,尽可能不要采⽤精度低的陶瓷警惕。

有源晶振——有源晶振不需要内部振荡器,信号质量好,⽐较稳定,⽽且连接⽅式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使⽤⼀个电容和电感构成的PI型滤波⽹络,输出端⽤⼀个⼩阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。

有源晶振通常的⽤法:⼀脚悬空,⼆脚接地,三脚接输出,四脚接电压。

相对于⽆源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,⽽且价格⾼。

对于时序要求敏感的应⽤,个⼈认为还是有源的晶振好,因为可以选⽤⽐较精密的晶振,甚⾄是⾼档的温度补偿晶振。

有些DSP内部没有起振电路,只能使⽤有源的晶振,如TI 的6000系列等。

晶振输出波形的选择2推荐无源晶振输出波形为正弦波,有源晶振输出波形为正弦波或方波。

有源晶振本身输出是正弦波,在其内部加了整形电路,所以输出是方波,正弦波一般用的很少,普遍用的都是方波输出(很多时候在示波器上看到的还是波形不太好的正弦波,这是由于示波器的带宽不够。

例如:有源晶振20MHz,如果用40MHz或60MHz的示波器测量,显示的是正弦波,这是由于方波的傅里叶分解为基频和奇次谐波的叠加,带宽不够的话,就只剩下基频20MHz和60MHz的谐波,所以显示正弦波。

完美的再现方波需要至少10倍的带宽,5倍的带宽只能算是勉强,所以需要至少100M的示波器。

)。

方波主要用于数字通信系统时钟上,用来驱动时纯计数电路或门电路,对方波主要有输出电平、占空比、上升/下降时间、驱动能力等几个指标要求。

正弦波主要用于对EMI、频率干扰有特殊要求的电路,这种电路要求输出的高次谐波成分很小;后面有模拟电路选用正弦波也是比较好的选择。

通常需要提供例如谐波、噪声和输出功率等指标。

方波输出功率大,驱动能力强,但谐波分量丰富;正弦波输出功率不如方波,但其谐波分量小很多。

有源晶振的频率输出必定要有某个波形作为输出载体,波形的输出也必定会伴随着某个负载值。

在实际使用中,波形负载也是晶振的非常重要参数指标。

选择不当的话,轻则导致晶振或其他模块工作不正常,功能无法实现,重则损坏模块甚至整机。

晶振的输出波形主要有三大类:正弦波、方波和准正弦波。

晶振负载主要有以下几种:1、正弦波:负载50欧姆或1k欧姆;2、方波:N个TTL负载或N个PF电容;3、准正弦波:10K欧姆并联10PF电容;此外还有差分输出PECL、LVDS等高频(100MHz以上)常用的,实际使用中晶振的输出一般用于驱动以下电路形式:1、同轴电缆类的长线输出;2、滤波器类的电路的输出;以上两种电路一般适用于50欧姆的负载。

这是因为以上两种电路一般需要50欧姆负载作匹配,在射频领域还有75欧姆、300欧姆等特征阻抗,需要时要加以说明。

晶振资料总结无源晶振和有源晶振晶振资料总结(无源晶振和有源晶振)2010-12-04 11:03无源晶振:就是一个晶振,依靠配合其他IC内部振荡电路工作。

有源晶振:晶振+振荡电路,封装在一起。

给他供上电源,就有波形输出。

1、无源晶体--无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。

无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。

无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、,更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。

建议电感、电阻等) 采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷警惕。

2、有源晶振--有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。

有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。

相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。

对于时序要求敏感的应用,个人认为还是有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。

有些DSP内部没有起振电路,只能使用有源的晶振,如TI的6000系列等。

有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。

几点注意事项:1、需要倍频的DSP需要配置好PLL周边配置电路,主要是隔离和滤波;2、20MHz以下的晶体晶振基本上都是基频的器件,稳定度好,20MHz以上的大多是谐波的(如3次谐波、5次谐波等等),稳定度差,因此强烈建议使用低频的器件,毕竟倍频用的PLL电路需要的周边配置主要是电容、电阻、电感,其稳定度和价格方面远远好于晶体晶振器件;3、时钟信号走线长度尽可能短,线宽尽可能大,与其它印制线间距尽可能大,紧靠器件布局布线,必要时可以走内层,以及用地线包围;4、通过背板从外部引入时钟信号时有特殊的设计要求,需要详细参考相关的资料。

晶振电路

晶振知识

晶振是为电路提供频率基准的元器件,通常分成有源晶振和无源晶振两个大类,无源晶振需要芯片内部有振荡器,并且晶振的信号电压根据起振电路而定,允许不同的电压,但无源晶振通常信号质量和精度较差,需要精确匹配外围电路(电感、电容、电阻等),如需更换晶振时要同时更换外围的电路。

有源晶振不需要芯片的内部振荡器,可以提供高精度的频率基准,信号质量也较无源晶振要好。

因价格等因素,实际应用中多采用无源晶振设计的电路居多,除非电路设计时序极其敏感或芯片内部无振荡器的情况(如一些型号的DSP或精密仪器中)。

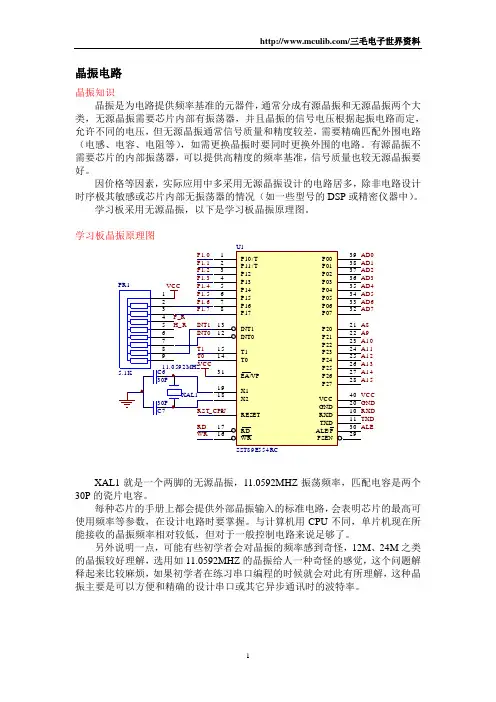

学习板采用无源晶振,以下是学习板晶振原理图。

学习板晶振原理图

XAL1就是一个两脚的无源晶振,11.0592MHZ振荡频率,匹配电容是两个30P的瓷片电容。

每种芯片的手册上都会提供外部晶振输入的标准电路,会表明芯片的最高可使用频率等参数,在设计电路时要掌握。

与计算机用CPU不同,单片机现在所能接收的晶振频率相对较低,但对于一般控制电路来说足够了。

另外说明一点,可能有些初学者会对晶振的频率感到奇怪,12M、24M之类的晶振较好理解,选用如11.0592MHZ的晶振给人一种奇怪的感觉,这个问题解释起来比较麻烦,如果初学者在练习串口编程的时候就会对此有所理解,这种晶振主要是可以方便和精确的设计串口或其它异步通讯时的波特率。

关于此方面的知识,可以去三毛电子世界获得更多支持。

图书馆:/souceitem/library.asp

产品支持:/shopitem/shopmain.asp

论坛:/bbsitem/indexbbs.asp。

无源晶体与有源晶振的区别及用法

1、有源晶振(Oscillator)有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石

英晶体外,还有晶体管和阻容元件。

其次有源晶振,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。

其型号也纵比较多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接发也不同,一般有个点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。

通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。

相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平

是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。

对于时序

要求敏感的应用,个人认为还是有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。

有些DSP内部没有起振电路,只能使用有源的晶振,如TI 的6000系列等。

有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。

21ic基础知识

几点注意事项:

1)、需要倍频的DSP需要配置好PLL周边配置电路,主要是隔离和滤波;

2)、20MHz以下的晶体晶振基本上都是基频的器件,稳定度好,20MHz以上的大多是谐波的(如3次谐波、5次谐波等等),稳定度差,因此强烈建议使。

转载自:MCU,单片机,全称单片微型计算机。

它相当于一个微型计算机,只是相对于计算机来说少了输入和输出设备,是把一个计算机系统集合到一个芯片上。

而每个单片机系统里都有一款晶振,它就相当于单片机系统的心脏,如果没有晶振那单片机也就工作不起来。

晶振的作用就是产生时钟频率,单片机的运行速度就和晶振产生的时钟频率相搭边,时钟频率越高单片机的速度也就越快。

石英晶振内部都有一块石英晶体,它可以把电能和机械能互相转换,从而给电子系统提供稳定、精确的单频振荡。

石英水晶振子也有高等普通之分,普通晶振频率精度就可达到50%,高级晶振的频率精度可想而知了,但是高级晶振就价格也相对较高。

晶振分为两大类,无源晶振(石英晶体谐振器),有源晶振(石英晶体振荡器)。

石英晶体谐振器的价格一般都是比较廉价的,但是相对的缺陷也是有的,信号质量较差、需要精确匹配外围电路,更换不同频率的晶振是也比较麻烦。

石英晶体振荡器的价格要比无源晶振的价格高上不少,而且灵活性也较差,但是一分钱一分货,有源晶振不需要芯片内部有振荡器,型号也较好,比较稳定。

不需要复杂的匹配电路和链接方式,产线生产也快。

石英晶体振荡器如果按照现代社会的要求来说,可以范围内为4种:OCXO恒温晶振、TCOX温补晶振、SPXO普通振荡器、VCXO 压控晶振。

关于石英晶体振荡器我们之前已经跟大家讲过了,就先不讲了,等后期有新知识再教给大家。

今天给大家说说这无源晶振电路怎么选择负载电容。

无源晶振在电子产品中用的比较多,用量也比较大,而每一款晶振都有各自的特性,负载电容也不例外。

1.在电子产品许可的范围里负载电容值越小越好。

2.输出电容值要大于输入值,这也可以加快晶振起振。

3.工程在挑选外部元件的时候数值应该和晶振参数相匹配。

有源晶振与无源晶振

正芯网带您了解什么是有源晶振与无源晶振。

在电子学上,通常将含有晶体管元件的电路称为“有原电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而将仅有阻容元件构成的电路称作“无源电路”。

晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。

无源晶振与有源晶振的英文名称不同,无源晶振为Crystal(晶体,一种矿物质),而有源晶振则叫做Oscillator(振荡器,晶体加外围电路)。

无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身

无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确。

信号电平是可变的,也就是说

是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可适用于不同时钟信号

电压要求的芯片,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适用于产品线丰富批量大的生产者。

无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信

号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更

换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。

建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷警惕。

有源晶振常用的为4只引脚,1-NC、2-GND、3-OUT、4-VCC,它是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。

有源晶振信号质量好,比较稳定,而

且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤

波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。

相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适的输出电平,灵

活性较差,而且价格高。

有源晶振与无源晶振石英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。

当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。

压电谐振状态的建立和维持都必须借助于振荡器电路才能实现。

图中是一个串联型振荡器,晶体管T1和T2构成的两级放大器,石英晶体XT与电容C2构成LC电路。

在这个电路中,石英晶体相当于一个电感,C2为可变电容器,调节其容量即可使电路进入谐振状态。

该振荡器供电电压为5V,输出波形为方波。

在电子学上,通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。

电脑中的晶体振荡器也分为无源晶振和有源晶振两种类型。

无源晶振与有源晶振的英文名称不同,无源晶振为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。

无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振有4只引脚,是一个完整的振荡器,其中除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件,因此体积较大。

在内部发生与水(H2O)电解相反的反应、将此时产生的电流输出到外部使用的电池。

与普通电池不同,无需更换电池及充电。

不过,需要供给氢气及甲醇等燃料。

通过这些燃料中含有的氢(H)在燃料电池内部与空气中的氧(O)发生反应,在生成 H2O的同时产生电流。

与其说是电池,倒不如说是发电机。

燃料电池以电池单元为基本构成要素,电池单元由空气极、燃料极、支撑催化剂的电解质膜,以及形成氢、氧供给通道和排水通道的隔板构成。

每个电池单元可产生0.7V左右的电压。

可通过控制电池单元的层积数量来决定整个系统的输出功率。

无源晶体与有源晶振的区别、应用范围及用法1、无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。

无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。

无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。

建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷警惕。

2、有源晶振——有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。

有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。

相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。

对于时序要求敏感的应用,个人认为还是有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。

有些D SP内部没有起振电路,只能使用有源的晶振,如TI的6000系列等。

有源晶振相比于无源晶体通常体积较大,但现在许多有源晶振是表贴的,体积和晶体相当,有的甚至比许多晶体还要小。

几点注意事项:1、需要倍频的DSP需要配置好PLL周边配置电路,主要是隔离和滤波;2、20MHz以下的晶体晶振基本上都是基频的器件,稳定度好,20MHz以上的大多是谐波的(如3次谐波、5次谐波等等),稳定度差,因此强烈建议使用低频的器件,毕竟倍频用的PLL电路需要的周边配置主要是电容、电阻、电感,其稳定度和价格方面远远好于晶体晶振器件;3、时钟信号走线长度尽可能短,线宽尽可能大,与其它印制线间距尽可能大,紧靠器件布局布线,必要时可以走内层,以及用地线包围;4、通过背板从外部引入时钟信号时有特殊的设计要求,需要详细参考相关的资料。

某工控设备开发厂商的设备中采用单片机控制电路,单片机使用外接的两脚晶体振荡器产生11.0592MHz的工作时钟。

用户希望能够精确测量工作时钟的频率,但用示波器测量时一方面测不准,另一方面测量时还会出现晶体停振的情况,对于这种晶体的频率测量有没有好的办法呢? 在分析晶体停振原因前,先要了解不同振荡器的区别。

一般来说,晶体振荡器分为无源晶振和有源晶振两种类型。

无源晶振一般称为crystal(晶体),由石英晶体按照特定角度和尺寸切割而成,其本身相当于一个高Q值得选频电路,需要借助外部谐振和反相器提供能量才能起振。

而有源晶振则叫做oscillator(振荡器),其内部除了晶体以外,还包含了起振和驱动电路。

下图是有源晶振的结构原理,可见其内部包含了谐振和输出端(Fout)的驱动电路。

有源晶振由于驱动能力强,通常不会在测量中造成停振,会造成停振的通常都是晶体晶体。

出于成本的考虑,很多单片机采用类似下面的晶体谐振电路,通过晶体和并联的起振电容振荡出需要的工作频率。

一般示波器标配的无源探头的寄生电容会在10~15pf左右,这样在测量时探头的电容并在谐振回路上会改变原振荡电路的电容值从而造成晶体停振。

1F=(10^12)PF。

1pF=[10^(-12)]F。

解答过程如下:电容单位为千进制,单位关系如下:(1)1法拉(F)= 1000毫法(mF)(2)1毫法(mF)=1000微法(μF)(3)1微法(μF)=1000纳法(nF)(4)1纳法(nF)=1000皮法(pF)由此可以得知1F=(10^12)PF。

1pF=[10^(-12)]F。

对这种没有经过驱动的晶体振荡器的频率测量有没有好的方法呢?答案是当然有,但一方面要减小探头的负载,另一方面要能实现准确的频率测量。

一般无源探头的寄生电容都比较大,为了减小寄生电容,可以使用有源探头,有源探头的寄生电容通常在2pf以下,对于被测电路的影响比较小。

另外,一般示波器都是基于周期测量结果反算频率,测量误差比较大,频率计测量频率是最精确的,但是又没有办法直接连接示波器的有源探头,所以最好使用内置频率计功能的示波器。

普通压电无源石英晶体是一种无极性元件,晶体内部本身只有经过加工的单一石英晶片,英文单词叫做(Quartz crystal)需要借助设计的电路才能产生振荡信号,单晶振本身是无非发生振荡的,插件的一般常规都是二个脚,当然也会有三个脚的,中间那个脚一般用来接地,当然随着科技的发展,后来有了四个脚的普通贴片谐振器,四个脚其实只要二个脚才是真正通电工作的,剩余两个脚一个是悬空,一个是可以用来接地(可接可不接)。

晶体振荡器也分为无源晶体和有源晶振两种类型。

无源晶振与有源晶振(谐振)的英文名称不同,无源晶体为crystal(晶体),而有源晶振则叫做oscillator(振荡器)。

无源晶体需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来,所以“无源晶振”这个说法并不准确;有源晶振是一个完整的谐振振荡器。

以下是插件型石英晶体谐振器有源石英晶体振荡器是最少拥有最少4个脚的的产品,四个脚的用途是:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压,电压也有分为以下几种,1.8V-2.5V-3V-3.3V-3.8V-5V等电压,振荡器内部本身除了有加工过的压电石英晶片外,还有有源振荡器IC,以及电阻两颗,电容两颗,有些会有一颗三级稳压管等原件,插件的外观体积比较大,但是随着现在的科技发展,有源晶振体积也从最初的超大体积长20mm,宽11mm,到现在的2.5mm长,宽2.0mm的小尺寸,有源晶振的英文单词简称为(Quartz crystal oscillator)。

准确的叫法:2. 无源晶体和有源晶振的优缺点无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。

建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷警惕。

相对于无源晶体,有源晶振的缺陷是其信号电平是固定的,需要选择好合适输出电平,灵活性较差,而且价格高。

对于时序要求敏感的应用,有源的晶振好,因为可以选用比较精密的晶振,甚至是高档的温度补偿晶振。

有源晶振与无源晶振的比较英文名称:Crystal 无源晶体 Oscillator 有源晶体基本原理:石英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。

当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。

压电谐振状态的建立和维持都必须借助于振荡器电路才能实现。

图1是一个串联型振荡器,晶体管T1和T2构成的两级放大器,石英晶体XT与电容C2构成LC电路。

在这个电路中,石英晶体相当于一个电感,C2为可变电容器,调节其容量即可使电路进入谐振状态。

该振荡器供电电压为5V,输出波形为方波。

图1 串联振荡器简单比较:无源晶振内只有一片按一定轴向切割的石英晶体薄片,供接入运放(或微处理器的XTAL 端)以形成振荡.有源晶振内带运放,工作在最佳状态,送入电源后,可直接输出一定频率的等幅正弦波,一般至少有4引脚,体积稍大.详细区别:1、无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。

无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说是根据起振电路来决定的,同样的晶体可以适用于多种电压,可用于多种不同时钟信号电压要求的DSP,而且价格通常也较低,因此对于一般的应用如果条件许可建议用晶体,这尤其适合于产品线丰富批量大的生产者。

无源晶体相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路(用于信号匹配的电容、电感、电阻等),更换不同频率的晶体时周边配置电路需要做相应的调整。

建议采用精度较高的石英晶体,尽可能不要采用精度低的陶瓷警惕。

2、有源晶振——有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。

晶振电路需要2个10-30pF级别的电容作为起振用途,10-30pF具体的值根据不同的晶振频率不同的单片机而有所不同,作用都是使晶振起振,如果去掉这2个电容,晶振就不会起振,就没有频率输出,单片机就不会工作。

这样说你懂了吗?也有串并连电阻的案例,正常我们不需要那么做,官方的Deom里也是没有的,以下内容来自网络,讲解的很详细,你可以自习读读,以后对这部分电路会有更详细的认识。

一份电路在其输出端串接了一个22K的电阻,在其输出端和输入端之间接了一个10M的电阻,这是由于连接晶振的芯片端内部是一个线性运算放大器,将输入进行反向180度输出,晶振处的负载电容电阻组成的网络提供另外180度的相移,整个环路的相移360度,满足振荡的相位条件,同时还要求闭环增益大于等于1,晶体才正常工作。

晶振输入输出连接的电阻作用是产生负反馈,保证放大器工作在高增益的线性区,一般在M欧级,输出端的电阻与负载电容组成网络,提供180度相移,同时起到限流的作用,防止反向器输出对晶振过驱动,损坏晶振。

和晶振串联的电阻常用来预防晶振被过分驱动。

晶振过分驱动的后果是将逐渐损耗减少晶振的接触电镀,这将引起频率的上升,并导致晶振的早期失效,又可以讲drive level调整用。

用来调整drive level和发振余裕度。

Xin和Xout的内部一般是一个施密特反相器,反相器是不能驱动晶体震荡的.因此,在反相器的两端并联一个电阻,由电阻完成将输出的信号反向 180度反馈到输入端形成负反馈,构成负反馈放大电路.晶体并在电阻上,电阻与晶体的等效阻抗是并联关系,自己想一下是电阻大还是电阻小对晶体的阻抗影响小大?电阻的作用是将电路内部的反向器加一个反馈回路,形成放大器,当晶体并在其中会使反馈回路的交流等效按照晶体频率谐振,由于晶体的Q值非常高,因此电阻在很大的范围变化都不会影响输出频率。

过去,曾经试验此电路的稳定性时,试过从100K~20M都可以正常启振,但会影响脉宽比的。

转载自:

MCU,单片机,全称单片微型计算机。

它相当于一个微型计算机,只是相对于计算机来说少了输入和输出设备,是把一个计算机系统集合到一个芯片上。

而每个单片机系统里都有一款晶振,它就相当于单片机系统的心脏,如果没有晶振那单片机也就工作不起来。

晶振的作用就是产生时钟频率,单片机的运行速度就和晶振产生的时钟频率相搭边,时钟频率越高单片机的速度也就越快。

石英晶振内部都有一块石英晶体,它可以把电能和机械能互相转换,从而给电子系统提供稳定、精确的单频振荡。

石英水晶振子也有高等普通之分,普通晶振频率精度就可达到50%,高级晶振的频率精度可想而知了,但是高级晶振就价格也相对较高。

晶振分为两大类,无源晶振(石英晶体谐振器),有源晶振(石英晶体振荡器)。

石英晶体谐振器的价格一般都是比较廉价的,但是相对的缺陷也是有的,信号质量较差、需要精确匹配外围电路,更换不同频率的晶振是也比较麻烦。

石英晶体振荡器的价格要比无源晶振的价格高上不少,而且灵活性也较差,但是一分钱一分货,有源晶振不需要芯片内部有振荡器,型号也较好,比较稳定。

不需要复杂的匹配电路和链接方式,产线生产也快。

石英晶体振荡器如果按照现代社会的要求来说,可以范围内为4种:OCXO恒温晶振、TCOX温补晶振、SPXO普通振荡器、VCXO 压控晶振。

关于石英晶体振荡器我们之前已经跟大家讲过了,就先不讲了,等

后期有新知识再教给大家。

今天给大家说说这无源晶振电路怎么选择负载电容。

无源晶振在电子产品中用的比较多,用量也比较大,而每一款晶振都有各自的特性,负载电容也不例外。

1.在电子产品许可的范围里负载电容值越小越好。

2.输出电容值要大于输入值,这也可以加快晶振起振。

3.工程在挑选外部元件的时候数值应该和晶振参数相匹配。