自适应信号处理办法方式第六章一些改进自适应算法

- 格式:pptx

- 大小:512.90 KB

- 文档页数:57

RLS和LMS自适应算法分析RLS(Recursive Least Squares)自适应算法和LMS(Least Mean Squares)自适应算法是常见的自适应滤波算法,在信号处理、通信系统等领域有广泛应用。

本文将对这两种算法进行详细分析比较,并对它们的优缺点进行评价。

首先,我们先介绍一下这两种算法的基本原理。

RLS算法是一种递归估计算法,通过估计系统的权值并逐步修正的方式逼近期望响应。

根据最小二乘估计准则,RLS算法通过最小化滤波器输出与期望响应之间的均方误差来更新权值。

该算法以过去的输入和期望响应作为参考,通过不断修正权值,逼近最佳解。

常用的RLS算法有全选信号算法、选择性部分信号退化算法等。

LMS算法则是一种基于梯度下降的迭代算法,通过不断修正权值,使得滤波器输出的均方误差逐渐减小。

该算法的优势在于计算简单、适合实时应用。

LMS算法通过使用当前输入和期望响应对滤波器权值进行更新,更新步长由算法的学习速率参数确定,步长过大会导致算法发散,步长过小会降低收敛速度。

接下来,我们以几方面来分析比较这两种算法。

1.性能比较:在滤波效果方面,RLS算法由于基于历史输入和期望响应进行计算,能够更好地估计权值,提高滤波性能。

而LMS算法则在计算简单、实现容易的基础上,性能相对较差。

在噪声较大的环境下,RLS算法的性能相对更为优秀。

2.计算复杂度:RLS算法需要存储历史输入和期望响应,并进行矩阵运算,因此计算复杂度较高。

而LMS算法只需要存储当前输入和期望响应,并进行简单的乘法和加法运算,计算复杂度较低。

在资源受限的环境下,LMS算法更加适用。

3.收敛速度:RLS算法在每次迭代时都通过递归方式重新计算权值,因此收敛速度较快。

而LMS算法只通过当前输入和期望响应更新权值,因此收敛速度较慢。

在需要快速适应的应用场景下,RLS算法更为适合。

4.算法稳定性:由于RLS算法需要存储历史输入和期望响应,内存消耗较大。

自适应算法在信号处理中的应用研究信号处理技术一直是电子信息领域中的重要组成部分。

随着技术的不断发展,工程师们提出了许多不同的信号处理算法来对各种形式的信号进行分析、处理和优化。

而自适应算法作为其中的一种,正逐渐成为信号处理领域的重要热点。

1. 自适应算法的概述自适应算法是一种根据输入的数据自动调整算法参数的技术。

其核心是通过不断地迭代,来优化算法的性能和准确度。

自适应算法的应用广泛,包括数据处理、模式识别、控制系统等众多领域。

在信号处理中,自适应算法可以应用于多种场景,例如噪声去除、信号滤波和均衡等等。

2. 自适应算法在噪声去除中的应用噪声是信号处理中经常遇到的问题之一,尤其在通信领域中。

噪声会严重影响到信号的传输和分析。

处理噪声的一种常见方法就是自适应滤波。

自适应滤波需要先将信号分为特定的分量,然后对每个分量采用自适应滤波算法进行处理。

这种方法可以自动分离出噪声分量,并对其进行自适应处理,从而消除噪声对信号的干扰。

3. 自适应算法在信号滤波中的应用信号滤波是信号处理领域中的常用手段,其目的是去除信号中不必要的成分或者干扰项。

自适应滤波算法可以根据信号特征动态选择滤波器系数,进而实现在多种环境下对信号进行高效优化处理,使信号质量得到明显提升。

同时,相比传统的滤波算法,自适应滤波算法可以更好地适应信号的动态变化,可以实现更加优化的信号滤波处理。

4. 自适应算法在均衡中的应用均衡是用于调整信号增益和形状的一项技术。

在通信领域中,均衡可以使接收信号更好地符合发送信号,从而实现更好的通讯效果。

传统的均衡算法需要进行手动调节,所耗费的时间和精力相对较大。

而自适应均衡算法可以自动调整均衡器系数,据此进行处理。

5. 结论自适应算法作为新兴的信号处理技术,优点在于其自动化、实时性以及适应性等特点。

在各种信号处理应用场景中,自适应算法的特性有时可以发挥更加出色的性能,因此其应用价值不容小觑。

未来,自适应算法在信号处理领域的研究和发展应该会得到进一步的推进和改进。

自适应信号处理算法的鲁棒性分析1. 引言自适应信号处理是一种应用广泛的信号处理技术,其通过自动调整处理策略和参数,使系统能够适应信号环境的变化。

然而,由于信号环境的复杂性和噪声的存在,自适应信号处理算法在实际应用中可能会面临鲁棒性的挑战。

本文旨在对自适应信号处理算法的鲁棒性进行分析和评估。

2. 鲁棒性概念鲁棒性是指系统在面对外界扰动和噪声时仍能保持预期性能的能力。

对于自适应信号处理算法而言,鲁棒性即指算法在信号环境变化和噪声影响下,仍能保持良好的性能表现。

3. 鲁棒性评估指标为了评估自适应信号处理算法的鲁棒性,可以采用以下指标进行分析。

3.1 稳定性指标稳定性指标用于评估算法在长时间运行中是否能收敛到稳定状态。

常用的稳定性指标包括均方差、方差比等。

通过分析这些指标的变化情况,可以判断算法的鲁棒性。

3.2 频谱失真指标频谱失真指标用于评估算法在不同频率成分的信号上的表现。

常用的频谱失真指标包括频率响应曲线、谱峰损失等。

通过分析这些指标,可以评估算法在不同频率环境下的鲁棒性。

3.3 偏差指标偏差指标用于评估算法在系统参数偏差或者噪声扰动下的表现。

常用的偏差指标包括均方误差、误码率等。

通过分析这些指标,可以判断算法的鲁棒性。

4. 鲁棒性分析方法为了进行自适应信号处理算法的鲁棒性分析,可以采用以下方法。

4.1 理论分析通过建立数学模型和分析算法的理论性质,可以预测算法在不同情况下的鲁棒性。

理论分析的优势在于能够提供清晰的定性和定量分析,但对于复杂的系统模型可能会面临挑战。

4.2 实验仿真利用计算机仿真工具,可以模拟不同信号环境和噪声情况下算法的表现。

通过调整参数和引入扰动,可以评估算法的鲁棒性。

实验仿真的优势在于能够直观地观察算法的性能,但结果可能受到仿真环境和噪声模型的限制。

4.3 实际应用在真实环境中进行实际应用测试,可以评估算法在实际场景下的鲁棒性。

比如,可以在噪声环境下进行语音识别实验,或者在复杂电磁干扰环境下进行无线通信实验。

数字信号处理中的自适应滤波算法优化随着数码通信技术和智能采集设备的快速发展,大量的信息数据被海量地传输和记录,但是在数据传输和处理的过程中,存在多种干扰和噪声信号,严重影响数据的准确度和有效性。

在这种背景下,自适应滤波算法逐渐成为数字信号处理领域中的研究热点。

自适应滤波算法是一种能够自动调整滤波器系数的数字信号处理技术。

其基本原理是通过逐步调整滤波器的复杂系数,实现对输出信号的最小均方误差优化。

因此,在数字信号的预处理和恢复过程中,自适应滤波算法不仅可以降低噪声和干扰信号的影响,还能提高信号的质量和准确度。

目前,自适应滤波算法已成为数字信号处理的核心技术,被广泛应用于多个领域,包括通信、音频、图像、生物医学等。

但是,在实际应用中,自适应滤波算法仍然面临很多的挑战和问题,主要表现在如下几个方面:1. 学习速率和收敛速度问题自适应滤波算法的关键在于滤波器的系数和权重的自适应调整,而调整的速率和效果直接影响了算法的性能和实用性。

因此,如何优化算法的学习和收敛速度是自适应滤波算法研究的重点之一。

目前,常用的优化方法包括改进的学习率、自适应学习率、最小均方差迭代算法等。

2. 滤波器结构和特征提取问题自适应滤波器的性能和适用范围直接受制于其结构和特征提取算法。

因此,在算法设计和优化中,需要考虑严密的理论基础和科学的特征提取方法。

例如,基于波束形成和空间滤波算法的自适应多元相干成像技术已成功应用于医学诊断和遥感图像分析中。

3. 功耗和系统实现问题在实际应用中,自适应滤波算法不仅需要在计算和存储方面满足功耗和资源限制,而且还需要满足实时性和可重复性等多种要求。

如何优化算法的结构和实现方式,提高算法的效率和可靠性,是当前自适应滤波算法设计的主要问题之一。

为了克服以上问题和挑战,当前研究中主要从以下几个方面进行自适应滤波算法的优化和改进:1. 基于统计模型和机器学习的滤波器结构和调整方法,例如L1正则化方法和基于深度学习的自适应滤波算法。

自适应算法

自适应算法是人工智能(AI)的一个重要的分支,它的主要目的是让计算机系统有能力根据环境变化做出必要的调整。

自适应算法可以帮助计算机系统自动适应复杂的环境,克服普通算法在复杂系统中的局限性。

自适应算法包括各种流行的机器学习算法,包括深度学习,模拟退火算法,遗传算法等。

它们的工作原理是收集大量的数据,用于学习经验,然后根据这些经验调整自身,去完成指定的任务。

自适应算法的优势在于它们的可扩展性,自适应算法可以适用于更复杂的问题,因为它们可以适应系统的变化。

此外,自适应算法还可以减少人工调整时间,减少人为干预,提高运行效率。

自适应算法也有一些不足,其中最明显的是它们可能会受外界干扰而影响正确性。

例如,一个算法的结果可能会受到外部环境的影响而发生变化,因此必须在实施前确保其可靠性。

总而言之,自适应算法是一种强大的机器学习技术,可以帮助解决复杂的环境问题。

它可以实现自动习得,从而克服普通算法的局限性,加快系统处理速度。

但是,也要警惕外部环境对结果的影响,以确保自适应算法产生准确可靠的结果。

智能交通中的自适应信号控制策略优化智能交通系统的发展与应用促进了城市交通的智能化和自动化。

在城市交通拥堵问题日益突出的情况下,自适应信号控制策略成为了提高交通效率和减少交通拥堵的重要手段。

本文将探讨智能交通中自适应信号控制策略的优化方法和实施效果。

自适应信号控制策略是一种基于实时交通信息和调整周期的信号配时策略。

它可以根据道路上的交通流量、速度和车辆密度等参数,动态地调整信号的绿灯时间和间隔时间,以提供最佳的通行条件。

自适应信号控制策略的优化需要考虑以下几个方面的因素:1. 数据源与采集:优化自适应信号控制策略首先需要大量准确的交通数据作为输入。

目前,各种传感器和监测设备可以用于采集交通数据,包括摄像头、地磁传感器、雷达等。

但数据的准确性和实时性是保证信号控制策略优化的基础。

2. 数据处理与分析:采集到的交通数据需要通过数据处理和分析方法进行提取、过滤和挖掘,以获取可用于信号控制策略优化的关键信息。

这些信息包括交通流量、拥堵情况、道路状况等。

同时,还需要建立有效的数据模型和算法来进行实时的数据分析和预测。

3. 信号控制策略算法:优化自适应信号控制策略需要设计合适的算法和模型,以根据实时数据进行适时的信号调整。

常用的算法包括基于流量的信号优化算法、基于排队长度的信号优化算法和基于车速的信号优化算法等。

这些算法需要考虑信号的配时周期、绿灯时间、黄灯时间等参数,以达到最优效果。

4. 仿真模拟与实验验证:为了验证信号控制策略的优化效果,可以使用交通仿真软件进行仿真模拟,并利用实际道路进行实验验证。

通过模拟和实验可以评估信号控制策略在不同交通流量条件下的性能和可行性。

优化自适应信号控制策略的目标是提高交通效率和减少交通拥堵。

通过合理的信号配时和调整,可以从根本上改善交通流量,缓解交通拥堵问题,减少通行时间和燃油消耗,提高交通的可持续性。

目前,一些城市已经开始大规模应用自适应信号控制策略来改善交通流量。

例如,美国洛杉矶市在某些主要道路上实施了自适应交通信号系统(ATCS),并取得了一定的成功。

滤波器的自适应滤波和信号改进方法自适应滤波器是一种能够根据输入信号的统计特性实时调整滤波器参数的滤波器。

它在信号处理领域中被广泛应用,能够有效去除噪声并提取需要的信号成分。

本文将介绍自适应滤波器的原理、常见算法和信号改进方法。

一、自适应滤波器原理自适应滤波器的核心思想是通过不断调整滤波器参数来适应输入信号的统计特性。

其中最常用的自适应滤波器是最小均方差(LMS)算法。

LMS算法基于随机梯度下降法,通过估计输入信号和滤波器输出之间的误差,并根据误差大小对滤波器参数进行更新。

通过不断迭代,自适应滤波器能够逐渐收敛到最优解。

二、常见的自适应滤波器算法除了LMS算法之外,还有一些其他的自适应滤波器算法,如最小二乘(RLS)算法、递归最小二乘(RLSL)算法等。

这些算法在不同的应用场景下有各自的优势和适用性。

1. 最小二乘(RLS)算法RLS算法是一种比LMS算法更精确的自适应滤波器算法。

它通过最小化滤波器输出与期望输出之间的均方误差,来调整滤波器参数。

相比于LMS算法,RLS算法的收敛速度更快,但计算复杂度更高。

2. 递归最小二乘(RLSL)算法RLSL算法是在RLS算法的基础上进一步改进的算法,用于处理长期滤波问题。

它通过递归方式更新滤波器参数,从而减少了计算复杂度。

RLSL算法在语音信号处理和通信系统等领域中应用广泛。

三、信号改进方法除了自适应滤波器算法之外,信号改进方法也是一种常用的手段。

它通过改变信号的统计特性,来提高信号的质量或改变信号的特征。

1. 小波变换小波变换是一种多尺度分析方法,通过不同尺度的基函数对信号进行分解和重构。

它可以将信号分解为低频和高频两部分,并对高频部分进行滤波或去噪。

小波变换常用于图像处理、音频处理等领域。

2. 谱减法谱减法是一种频域信号改进方法,通过对信号的频谱进行减法操作,去除噪声成分。

谱减法适用于噪声与信号在频域上有较大差异的情况,例如语音信号去噪。

3. 自适应增益控制自适应增益控制是一种根据信号强度调整增益的方法。

改进的自适应粒子群优化算法

以下是一些常见的改进方法:

1. 自适应调整参数:传统的 PSO 算法通常使用固定的参数值,如惯性权重和学习因子。

改进的自适应 PSO 算法可以根据搜索过程的进展情况动态地调整这些参数,以更好地适应不同的搜索阶段和问题特征。

2. 种群多样性保持:为了避免粒子群过早收敛到局部最优解,改进的算法可以引入多样性保持机制。

这可以通过引入随机因素、使用不同的初始化策略或采用特定的搜索策略来实现。

3. 精英学习策略:精英学习策略可以保留历史搜索过程中的最优个体,并给予它们更高的权重或优先级。

这样可以利用过去的经验来引导搜索方向,提高算法的收敛速度和性能。

4. 全局最优引导:改进的算法可以引入全局最优引导机制,使得粒子群能够更好地向全局最优解靠近。

这可以通过使用全局最优解的信息来更新粒子的位置和速度。

5. 多模态问题处理:对于存在多个最优解的多模态问题,改进的算法可以采用特定的策略来探索不同的最优解区域,以找到全局最优解或多个次优解。

通过这些改进措施,改进的自适应粒子群优化算法可以提高算法的性能和效率,更好地适应不同类型的优化问题,并找到更精确和优质的解。

请注意,具体的改进方法可能因应用场景和问题的不同而有所差异,以上只是一些常见的改进方向。

一种改进的知识辅助MIMO雷达空时自适应处理方法侯静;胡孟凯;王子微【摘要】针对机载多输入多输出(MIMO)雷达杂波抑制问题,该文提出一种改进的基于知识辅助的空时自适应信号处理算法(KA-STAP).根据杂波在空时2维平面的先验分布离线构造杂波子空间,以此替代基于扁长椭球波函数(PSWF)估计的杂波子空间,避免了复杂运算.仿真结果表明,所提方法不仅能减小运算量,还能获得更深的零陷以及更优的旁瓣性能.【期刊名称】《电子与信息学报》【年(卷),期】2019(041)004【总页数】6页(P795-800)【关键词】MIMO雷达;知识辅助;空时自适应处理;杂波子空间【作者】侯静;胡孟凯;王子微【作者单位】西北工业大学电子信息学院西安 710072;北京大学信息科学技术学院北京 100871;西北工业大学电子信息学院西安 710072【正文语种】中文【中图分类】TN9581 引言MIMO雷达及其空时自适应信号处理(STAP)近年来得到了学者的广泛关注[1-5]。

MIMO雷达相比于传统的相控阵雷达有很多优势,它只需要少量天线,通过在各天线发射正交信号,并在接收端相应地进行匹配来分离各发射信号分量,从而获得较多的自由度,进而可以提高雷达抑制杂波的能力并改善雷达对机动目标的检测性能。

相应地,MIMO雷达STAP也成为当下研究的热点。

但是与相控阵STAP一样,要想获得最优权向量,MIMO雷达STAP同样需要对高维协方差矩阵进行估计和求逆[6],这大大制约了它的发展。

通过学者们的不懈努力,近年来,主分量法(PC),互谱尺度法(CSM),多级维纳滤波(MWF)等降维STAP方法相继被提出[7-11] ,有效地解决了STAP处理面临的大计算量、收敛性问题。

但这些降维方法却都要面临特征值分解的问题,在此基础上,离线构造杂波子空间的方法被提出。

文献[12,13]利用扁长椭球波函数(PSWF)估计杂波子空间,从而避免通过特征值分解来估计杂波子空间,可以大大减少MIMO雷达降维STAP算法的计算量。

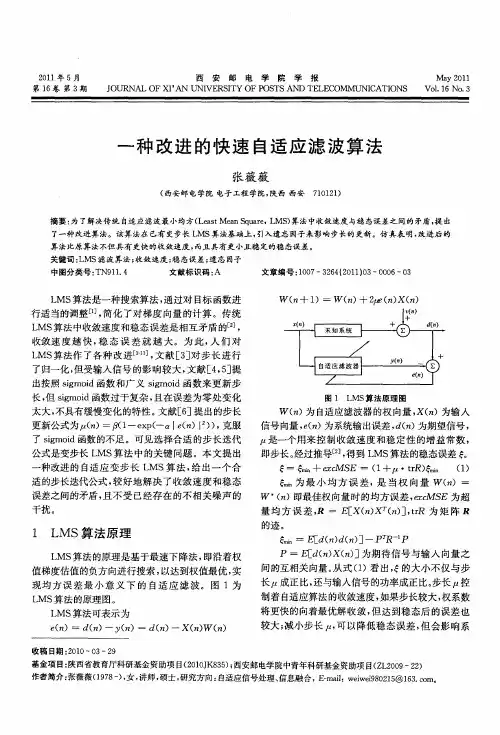

第14卷第5期2000年10月 华 东 船 舶 工 业 学 院 学 报Journal of East China Shipbuilding Institute Vol 114No 15Oct.2000文章编号:1006-1088(2000)05-0018-04一种自适应LM S 滤波的改进算法刘怀国, 吴 越, 张尤赛(华东船舶工业学院电子与信息系,江苏 镇江 212003)摘 要:在传统的LM S(L east M ean Square)算法中,固定步长选取影响收敛速度与稳态误差,而且两者不可兼得。

为此,本文提出了一种改进的LM S 算法。

在计算机仿真自适应信道均衡中,该算法的性能明显优于传统的L M S 算法,而计算量增加甚少。

理论分析与计算机模拟证实了该算法的优越性。

关键词:自适应滤波;L M S 算法;信道均衡中图分类号:T N92915 文献标识码:A0 引 言自B.Widrow 等人1967年提出自适应滤波以来,因其计算量小,易于实现等优点,这30多年来发展极为迅速。

目前,已广泛地应用于通信、系统辩识、信号处理和自适应控制等领域。

具体的例子包括神经网络的学习过程、噪声背景下的信号检测、天线旁瓣干扰的自适应对消、电话线路中的回波消除、通信系统中的信道均衡、雷达和声纳的波束形成等。

在各种自适应滤波中,其中Widrow -Hoff 的LMS (Least M ean Square)算法以其计算量小,稳定性好且易于实现而得到广泛应用。

但这种算法中的固定步长因子L 对算法的性能有决定性的影响。

L 太小,算法收敛慢,为得到满意的结果所需要的采样数据很多,但稳态失调误差较小。

L 太大(在保证收敛的情况下),该算法收敛速度快,但稳态失调误差变大。

收敛速度与稳态失调噪声是不可兼得的两个指标。

为此本文提出了一种改进算法,使其在收敛速度与稳态失调误差之间作出折衷的处理。

1 传统的LMS 自适应滤波算法介绍如图1,传统的LM S 滤波算法[1,2]为:图1 自适应滤波器原理图Fig 11 T he principle diagr am of adaptive filtery (n )=6N-1i=0X i (n)x (n -i)e(n)=d (n )-y (n)X i (n +1)=X i (n )+2L e(n)x (n -i)(i =0,1,,,N -1)写成矩阵的形式为:y (n )=W (n)T X (n)e(n)=d (n )-y (n)W (n +1)=W (n )+2L e(n)X (n)收稿日期:1999-12-28基金项目:院青年基金课题(院编99305)作者简介:刘怀国(1976-),男,江苏海安人,华东船舶工业学院硕士研究生。

智能交通信号灯自适应控制方案第一章概述 (2)1.1 研究背景 (2)1.2 研究目的 (2)1.3 研究意义 (3)第二章自适应控制理论基础 (3)2.1 自适应控制概述 (3)2.2 自适应控制原理 (3)2.3 自适应控制方法 (4)第三章智能交通信号灯系统架构 (4)3.1 系统组成 (4)3.2 系统功能 (5)3.3 系统工作原理 (5)第四章数据采集与处理 (6)4.1 数据采集方法 (6)4.2 数据预处理 (6)4.3 数据分析 (6)第五章交通流模型建立 (7)5.1 交通流概述 (7)5.2 交通流模型选取 (7)5.3 交通流模型参数估计 (7)第六章自适应控制算法设计 (8)6.1 算法概述 (8)6.2 算法设计原则 (8)6.3 算法实现 (8)6.3.1 数据采集与处理 (8)6.3.2 交通流量预测 (9)6.3.3 控制策略 (9)6.3.4 控制策略实施与反馈 (9)第七章系统功能评估 (9)7.1 评价指标选取 (9)7.2 评估方法 (10)7.3 实验结果分析 (10)第八章智能交通信号灯自适应控制应用案例 (10)8.1 案例一 (10)8.1.1 项目背景 (10)8.1.2 系统设计 (11)8.1.3 应用效果 (11)8.2 案例二 (11)8.2.1 项目背景 (11)8.2.2 系统设计 (11)8.2.3 应用效果 (11)8.3 案例三 (11)8.3.1 项目背景 (12)8.3.2 系统设计 (12)8.3.3 应用效果 (12)第九章系统实施与部署 (12)9.1 系统实施步骤 (12)9.1.1 需求分析 (12)9.1.2 系统设计 (12)9.1.3 设备选型与采购 (12)9.1.4 系统开发与集成 (12)9.1.5 系统测试与调试 (13)9.1.6 系统部署与培训 (13)9.2 部署策略 (13)9.2.1 分阶段部署 (13)9.2.2 区域优先级 (13)9.2.3 数据共享与协同 (13)9.3 注意事项 (13)9.3.1 数据准确性 (13)9.3.2 系统安全性 (13)9.3.3 用户参与 (13)9.3.4 持续优化 (14)第十章总结与展望 (14)10.1 研究总结 (14)10.2 存在问题与改进方向 (14)10.3 未来发展趋势 (15)第一章概述1.1 研究背景我国城市化进程的加快,城市交通问题日益凸显。