古代称谓

- 格式:ppt

- 大小:1.08 MB

- 文档页数:33

古代类似大家的称呼

在古代,人们在称呼彼此时常使用一些尊敬或亲昵的称谓,这通常取决于社会地位、亲疏关系和场合。

以下是一些古代常见的称呼:

尊称:

公元前的中国,人们通常使用尊称表示敬意,如“大人”、“令尊”(用于长辈)等。

亲戚关系:

兄、弟、姐、妹:用于兄弟姐妹之间。

伯、叔、姑、舅:用于表达堂兄弟姐妹关系。

父亲、母亲、爷爷、奶奶:表示家庭中的长辈关系。

官职或地位:

大人、贵人:表示尊贵的身份或高地位的人。

臣子、仆人:用于下级对上级的尊称。

友好亲密:

同窗、知己:表示朋友关系。

志同道合的朋友可能使用一些亲昵的称呼,如兄弟、姐妹等。

师徒关系:

师父、师傅:对导师或师长的尊称。

徒弟、徒子:对学生或弟子的称呼。

夫妻关系:

夫君、夫人:表示夫妻关系中对丈夫或妻子的尊称。

敬称:

阁下、殿下:表示对对方尊贵的敬称,常用于对皇帝、王子等的称呼。

称谓后缀:

如“公子”、“小姐”等,用于表示对某人身份或地位的尊重。

这些称呼在不同的历史和文化背景中可能有所不同,但它们都反映了人们对于社会等级、家庭关系和社交互动的认知和规范。

中国古代称谓中国古代称谓大全国是一个礼仪之邦,在称谓方面很讲究,主要有尊称和谦称,其它有自称、他称、鄙称、专称、代称、惯称等。

以下是小编为大家精心整理的中国古代称谓大全,欢迎大家参考!中国古代称谓1一、人的称谓:(一)称字:幼时命名由父亲长辈命名,成年(男20,女15)取字沈德鸿字雁冰,鲁迅字豫才。

(二)称号:一般只用于自称,以显示某种志趣或抒发某种情感,年龄不限,如李白号青莲居士,白居易号香山居士,李清照号易安居士。

(三)称谥号:古代王侯将相、高级官吏、著名文士等死后被追加的称号,如范仲淹称文正,欧阳修称文忠。

(四)称籍贯:以人的出身地命名,如孟浩然称孟襄阳,柳宗元又称柳河东。

(五)称官名:以人的官名来命名,如杜甫称杜工部。

(六)称官地:以人做官的地方来命名。

如岑参:岑嘉州柳宗元称柳柳州。

(七)古代帝王对贵族功臣的封赐爵号(位):公、侯、伯、子、男(五等)。

二、谦称:1、自称:愚、敝、卑、臣、仆2、帝王自称:孤、寡、朕3、古代官吏自称:下官、末官、小吏4、读书人自称:小生、晚生、晚学、不才、不肖5、古人称自己一方的亲属朋友用家或舍:如家父、家母、家兄、舍弟、舍妹、舍侄6、其他自谦词:尊长者自称:在上晚辈自称:在下老人自称:老朽、老夫女子自谦:妾三、敬称:1、对帝王:万岁、圣上、天子、圣驾、陛下、大王。

2、对将军:麾下。

3、对于对方或对方亲属的敬称用令、尊、贤。

令:令尊(对方父亲)令堂(对方母亲)令兄(对方哥哥)令郎(对方儿子)令爱(对方女儿)。

尊:用来称与对方有关的人和物。

尊上(对方父母)尊公、尊君、尊府(对方父亲)。

尊堂(对方母亲)尊亲(对方的亲戚)尊命(对方的吩咐)尊意(对方的意思)。

贤:称平辈或晚辈。

贤家(指对方)贤郎(对方儿子)贤弟(对方弟弟)。

仁:称同辈友人中长于自己的人为仁兄。

称地位高的人为仁公。

4、称年老的人为丈,丈人。

唐以后称岳父为丈人,又称泰山。

妻母为丈母,又称泰水。

5、称谓前加“先”表已死,用于敬称地位高的人或年长的人。

古代称谓三则展开全文一、古代亲人之称谓1. 祖父:对父亲的父亲尊称,俗称“爷爷”。

源自《尔雅·释亲》:“生己者为父母,父之父为祖父,祖父之父为曾祖,曾祖之父为高祖,高祖之父为天祖,天祖之父为烈祖,烈祖之父为太祖,太祖之父为远祖,远祖之父为鼻祖”。

2. 祖母:对父亲的母亲尊称,古今通用。

亦称“奶奶”,又称“大母”、“太母”、“王母”、“重慈”。

又因古人有妻有妾,所以祖母又有“季祖母”、“庶祖母”、“妾祖母”之分。

3. 外祖父:对母亲的父亲尊称,南方地区称外公,北方地区则称姥爷或外姥。

4. 外祖母:对母亲的母亲尊称,属于书面用语,俗称外婆、姥姥等。

5. 令尊、令严:对朋友父亲的尊称,是称呼对方父亲的敬词。

6. 令堂:古时,对朋友母亲的尊称,是称呼对方母亲的敬词。

7. 家父、家严:对别人称自己父亲的谦辞。

8. 家母、家慈:对别人称自己母亲的谦辞。

9. 高堂、双亲:对父母的敬词。

10. 泰山:岳父的别称,尊称岳父为“泰山”,还代表长寿之意。

岳父还可称为岳丈、外父等。

11. 泰水:岳母的别称,与泰山对应,是对妻子的母亲的尊称。

12. 东床:对女婿的雅称,源于晋代著名大书法家王羲之袒腹东床的传说。

13. 叔伯:兄弟中长幼的称谓,泛指同祖父的,如叔伯兄弟、叔伯姊妹。

14. 伯父、伯母:对父亲哥哥和哥的妻子的尊称。

15. 仲父、叔父:对父亲弟弟的尊称。

父之次弟称为“仲父”,仲父之弟称为“叔父”。

16. 婶母、婶娘:对父亲弟弟妻子的尊称,现称为“婶婶”。

17. 姑母:对父亲姊妹的尊称,也可称为姑妈,俗称“姑姑”。

18. 姑丈:对姑母的丈夫的尊称,又称为“姑婿”、“姑夫”,现称为“姑父”。

19. 舅父:对母亲的兄弟的尊称,又称为舅舅,俗称“娘舅”。

20. 舅母:舅父之妻,也称舅妈。

21. 姨母:对母亲的姊姊的尊称,又称姨妈。

古称从母,专指母亲的姊姊,母亲的妹妹则称阿姨、姨娘。

“姨”有时是指姨子,如妻子的姐姐称为大姨,妻子的妹妹则称为小姨子。

古代对他人的雅称古代对他人的雅称在社交礼仪中占据着重要的地位,它既体现了尊重与敬意,也代表了对对方成就、品德和才华的赞赏。

以下是一些古代对他人的雅称的相关参考内容,供您参考。

1. 君子:君子一词起源于古代礼仪制度,常用来称呼有高尚品质、具有良好道德修养的男性。

这个称谓强调了对方的高尚和值得尊敬的品质。

2. 贤者:贤者一词常用来指称具有深厚学识和高尚人品的智者。

对于那些具有卓越才华、深思熟虑和卓著贡献的人来说,称其为贤者是对他们的一种褒奖和尊重。

3. 仁者:仁者是中国传统文化中道德伦理的核心价值观之一。

用来称呼具有仁爱之心、为人正直、乐于助人的人,表示对其高尚道德品质的赞扬。

4. 英雄:英雄一词常用来形容在战争、冒险或其他危急情况下表现出非凡勇敢和英明果断的人。

称某人为英雄表示对他英勇无畏和出色表现的赞美。

5. 文贵:文贵是中国古代对那些学问渊博、才情出众的人的尊称。

这个称谓强调了对方的学术造诣和文学才能,表达了对他们学问和才华的敬佩之情。

6. 大家:大家这个称谓常用来称呼在某一领域或某一方面有突出成就、有深入研究的人。

这个称谓代表了对其在特定领域内的造诣和贡献的高度认可。

7. 仕宦:仕宦一词常用来称呼从政、担任官职的人,尤其是那些有才华、有能力的官员。

这个称谓表达了对其在公职上表现出的才干和领导能力的称赞。

8. 资深:资深一词常用来形容在某个领域或某项工作中经验丰富、资格老到的人。

称呼某人为资深表示对其经验和技能的肯定和崇敬。

9. 美丽芳名:美丽芳名一词常用来形容心地善良、品德高尚的女性。

这个称谓强调了对方的美貌和高尚的品质,表达了对其的赞美和敬佩。

10. 巧者:巧者一词常用来称呼在某项技艺、技能中有独到见解和高超技巧的人。

这个称谓表达了对其技能和才华的赞赏和钦佩。

以上是一些古代对他人的雅称的相关参考内容。

在古代社交礼仪中,对他人的适当称谓可以体现出一种尊重、关怀和赞赏的态度,同时也展示了对方的成就、品质和才华的认可和敬佩。

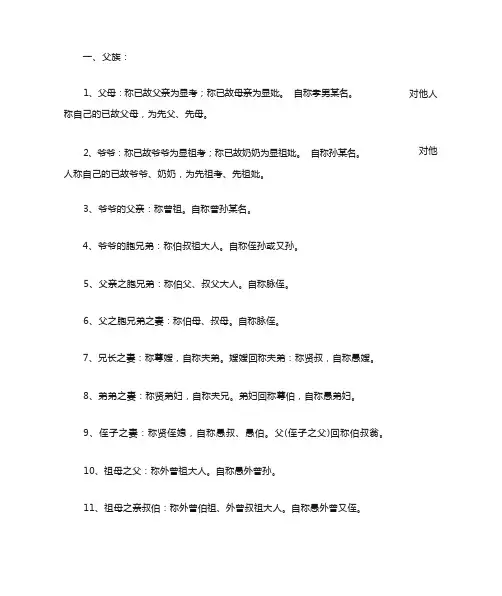

一、父族:1、父母:称已故父亲为显考;称已故母亲为显妣。

自称孝男某名。

称自己的已故父母,为先父、先母。

2、爷爷:称已故爷爷为显祖考;称已故奶奶为显祖妣。

自称孙某名。

人称自己的已故爷爷、奶奶,为先祖考、先祖妣。

3、爷爷的父亲:称曾祖。

自称曾孙某名。

4、爷爷的胞兄弟:称伯叔祖大人。

自称侄孙或又孙。

5、父亲之胞兄弟:称伯父、叔父大人。

自称脉侄。

6、父之胞兄弟之妻:称伯母、叔母。

自称脉侄。

7、兄长之妻:称尊嫂,自称夫弟。

嫂嫂回称夫弟:称贤叔,自称愚嫂。

8、弟弟之妻:称贤弟妇,自称夫兄。

弟妇回称尊伯,自称愚弟妇。

9、侄子之妻:称贤侄媳,自称愚叔、愚伯。

父(侄子之父)回称伯叔翁。

10、祖母之父:称外曾祖大人。

自称愚外曾孙。

11、祖母之亲叔伯:称外曾伯祖、外曾叔祖大人。

自称愚外曾又侄。

对他人对他12、祖母之胞兄弟:称舅祖大人。

自称愚甥孙。

13、祖母之胞姊妹:称姨祖母。

自称愚姨侄孙。

14、祖母之胞脉侄:称表伯叔大人。

自称表侄。

15、祖母脉侄之妻:称表伯叔母。

自称愚姨侄。

16、祖母胞兄弟之婿:称表姑父。

自称表内侄。

二、母族:1、母亲之父母:称已故外公为外祖考;称已故外婆为外祖妣。

自称愚外孙。

2、母服内伯叔:称外伯祖、外叔祖大人。

自称愚外侄孙。

3、母服内伯叔母:称外伯祖母、外叔祖母。

自称愚外侄孙。

4、母亲之姑夫:称外祖姑夫大人。

自称愚姻内侄孙。

5、母之胞兄弟及妻:称舅父母大人。

自称愚外甥或外侄。

6、母亲之胞姊妹:称姨妈。

自称姨甥或姨侄。

7、母亲之姊妹夫:称姨丈大人。

自称愚姨甥。

8、母之亲表兄弟:称表舅。

自称愚姻侄。

9、母之表兄弟妻:称表舅母。

自称愚表侄。

10、母服内之侄儿:称贤表兄弟。

自称愚表兄弟。

11、母服内之侄媳:称表嫂或表弟妇。

自称表夫兄弟。

12、母服内之侄女:称贤表姊妹。

自称表兄弟。

13、母之侄女丈夫:称表姊妹夫。

自称姻弟。

14、母胞姊妹之女:称姨表姊妹。

自称愚表兄弟。

15、母亲姊妹之婿:称姨表姊妹夫。

自称姨表姻弟。

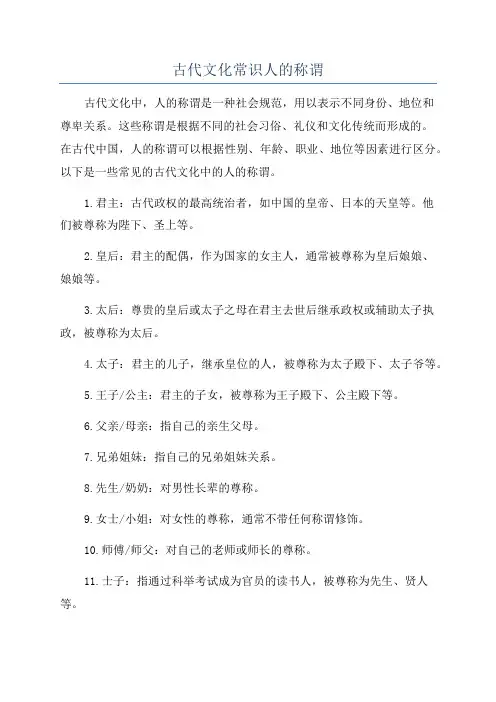

古代文化常识人的称谓古代文化中,人的称谓是一种社会规范,用以表示不同身份、地位和尊卑关系。

这些称谓是根据不同的社会习俗、礼仪和文化传统而形成的。

在古代中国,人的称谓可以根据性别、年龄、职业、地位等因素进行区分。

以下是一些常见的古代文化中的人的称谓。

1.君主:古代政权的最高统治者,如中国的皇帝、日本的天皇等。

他们被尊称为陛下、圣上等。

2.皇后:君主的配偶,作为国家的女主人,通常被尊称为皇后娘娘、娘娘等。

3.太后:尊贵的皇后或太子之母在君主去世后继承政权或辅助太子执政,被尊称为太后。

4.太子:君主的儿子,继承皇位的人,被尊称为太子殿下、太子爷等。

5.王子/公主:君主的子女,被尊称为王子殿下、公主殿下等。

6.父亲/母亲:指自己的亲生父母。

7.兄弟姐妹:指自己的兄弟姐妹关系。

8.先生/奶奶:对男性长辈的尊称。

9.女士/小姐:对女性的尊称,通常不带任何称谓修饰。

10.师傅/师父:对自己的老师或师长的尊称。

11.士子:指通过科举考试成为官员的读书人,被尊称为先生、贤人等。

12.进士:科举考试的最高级别,通过考试者可担任高级官职。

13.儒生:儒家学派的学生,通常指那些有读书人学识但未能通过科举考试的人。

14.丞相:古代最高官员之一,负责辅佐君主,被尊称为丞相大人、丞相等。

15.宰相:古代政府的高级官员,负责政务,被尊称为宰相大人、宰相等。

16.太监:指被阉割的男子,通常被任命为皇宫中的宦官,负责宫廷内务。

17.卿:古代官员的尊称,如刺史、太守、宰相等。

18.地位低下者:在古代社会中地位低下的人,如奴隶、苦力、佃户等。

这些称谓在古代社会中被广泛使用,体现了人们相互之间的社会地位、身份和尊卑关系。

在尊称他人时,使用正确的称谓是一种对古代文化传统的尊重,并且有助于维护社会秩序和人际关系的和谐。

古代女子称谓

在古代,对女子的称谓有很多种,每个时代的称谓都有所不同。

以下是一些常见的古代女子称谓:

1. 夫人:这个称谓通常用来尊称已婚的女子,尤其是丈夫地位较高的女子。

2. 小姐:这个称谓在古代较为常见,主要用于称呼未婚女子。

3. 姑娘:这个称谓在古代也很常见,用来称呼未婚的年轻女子。

4. 娘子:这个称谓主要用来尊称已婚女子,特别是丈夫地位较高的女子。

5. 少妇:这个称谓通常用来尊称已婚的年轻女子。

6. 妾:这个称谓在古代用于称呼地位较低的已婚女子。

7. 美女:这个称谓在古代主要用来形容女子的美貌。

8. 才女:这个称谓用来尊称有才华的女子。

9. 皇后:这个称谓是古代对皇帝妻子的尊称。

10. 公主:这个称谓是古代对皇帝女儿的尊称。

以上只是古代女子称谓的一部分,实际上还有很多其他称谓。

在古代,不同的地区、民族和阶层可能会有不同的称谓。

古代常见的尊敬称谓与谦称

尊敬称谓

1. 大人:用于对身份崇高、地位高的人表示尊敬,如官员、贵

族等。

2. 大人之名:用于对高级官员或地位显赫的人表示尊敬。

3. 太守:用于对地方行政长官表示尊敬。

4. 都督:用于对统领军队、掌握一方武权的将领表示尊敬。

5. 公子:用于对家世显赫、出身尊贵的人表示尊敬。

6. 夫人:用于对已婚女性表示尊敬,特别是身份地位高的女性。

7. 敬称:用于对长辈、学者、名人等表示敬重。

谦称

1. 小人:用于对自己表示谦虚,表达对他人的尊敬和自己的低调。

2. 谦谦君子:用于对自己或别人的优秀品质表示谦虚。

3. 愚兄愚弟:用于对同辈或好友表示谦让。

4. 敢问尊姓大名:用于对陌生人表示恭敬,表达对对方身份的重视。

5. 公子台:用于对同辈或朋友表示谦逊。

以上是古代常见的尊敬称谓与谦称,这些称谓和称呼在古代社会中起到了表达尊重和彼此间礼节的作用。

虽然现代社会使用的称谓方式有所变化,但对他人的尊重和礼节仍然是重要的价值观。

![中国现代称呼大全[整理版]](https://uimg.taocdn.com/1aaa09c785254b35eefdc8d376eeaeaad1f316eb.webp)

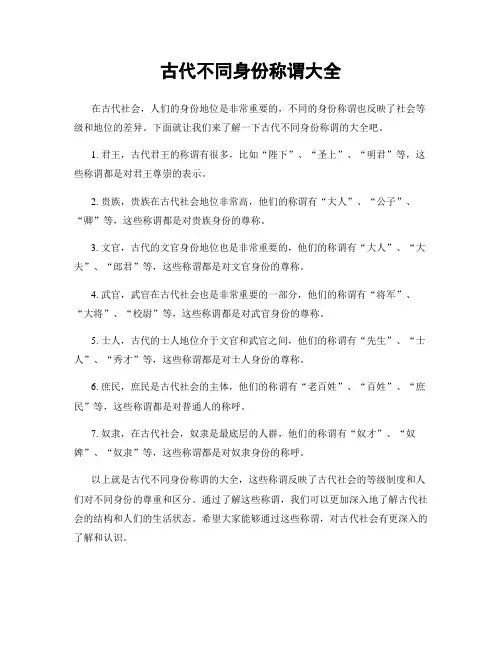

古代不同身份称谓大全

在古代社会,人们的身份地位是非常重要的,不同的身份称谓也反映了社会等级和地位的差异。

下面就让我们来了解一下古代不同身份称谓的大全吧。

1. 君王,古代君王的称谓有很多,比如“陛下”、“圣上”、“明君”等,这些称谓都是对君王尊崇的表示。

2. 贵族,贵族在古代社会地位非常高,他们的称谓有“大人”、“公子”、“卿”等,这些称谓都是对贵族身份的尊称。

3. 文官,古代的文官身份地位也是非常重要的,他们的称谓有“大人”、“大夫”、“郎君”等,这些称谓都是对文官身份的尊称。

4. 武官,武官在古代社会也是非常重要的一部分,他们的称谓有“将军”、“大将”、“校尉”等,这些称谓都是对武官身份的尊称。

5. 士人,古代的士人地位介于文官和武官之间,他们的称谓有“先生”、“士人”、“秀才”等,这些称谓都是对士人身份的尊称。

6. 庶民,庶民是古代社会的主体,他们的称谓有“老百姓”、“百姓”、“庶民”等,这些称谓都是对普通人的称呼。

7. 奴隶,在古代社会,奴隶是最底层的人群,他们的称谓有“奴才”、“奴婢”、“奴隶”等,这些称谓都是对奴隶身份的称呼。

以上就是古代不同身份称谓的大全,这些称谓反映了古代社会的等级制度和人们对不同身份的尊重和区分。

通过了解这些称谓,我们可以更加深入地了解古代社会的结构和人们的生活状态。

希望大家能够通过这些称谓,对古代社会有更深入的了解和认识。

称谓大全:古代称呼大全称谓大全话题:称谓大全母亲的弟弟的称呼知识分子女真丈夫直系血亲父系曾曾祖父--曾祖父--祖父--父亲曾曾祖母--曾祖母--祖母--父亲母系曾曾外祖父--曾外祖父--外祖父--母亲曾曾外祖母--曾外祖母--外祖母--母亲儿子:夫妻间男性的第一子代。

女儿:夫妻间女性的第一子代。

孙:夫妻间的第二子代,依性别又分孙子、孙女。

有时孙子是一种不分性别的称呼。

曾孙:夫妻间的第三子代。

玄孙:夫妻间的第四子代。

旁系血亲父系伯:父亲的兄长,也称伯伯、伯父、大爷大妈:大爷的妻子叔:父亲的弟,也称叔叔、叔父婶:叔叔的妻子姑:父亲的姊妹,也称姑姑、姑母姑夫:姑姑的丈夫母系舅:母亲的兄弟,也称舅舅舅妈:舅舅的妻子姨:母亲的姐妹,也称阿姨、姨妈姨夫:姨的丈夫姻亲丈夫:结婚的女人对自己伴侣的称呼媳妇:结婚的男人对自己伴侣的称呼公公:丈夫的父亲,也直称爸爸婆婆:丈夫的母亲,也直称妈妈丈人、岳父:妻子的父亲,也直称爸爸丈母娘、岳母:妻子的母亲,也直称妈妈儿媳:对儿子的妻子的称呼女婿:对女儿的丈夫的称呼嫂子:对兄长妻子的称呼弟妹、弟媳:对弟弟妻子的称呼姐夫:对姐姐丈夫的称呼妹夫:对妹妹丈夫的称呼妯娌:兄弟的妻子间互相间的称呼或合称连襟:姐妹的丈夫间互相间的称呼或合称,也称襟兄弟大姑子:对丈夫的姐姐的称呼小姑子:对丈夫妹妹的称呼大舅子:对妻子哥哥的称呼小舅子:对妻子弟弟的称呼中国人对丈夫的称呼大全良人】古时管丈夫“良人”,这称呼好听啊,估计那时的丈夫都不泡妞,家里一杆旗帜永远飘扬,所以叫“良人”。

在当时,妻子称自己的丈夫为“良人”,但丈夫管老婆也叫“良人”,相比必当时男女比较平等的。

【郎】在“良”字旁边加个“阝”,就是“郎””;在“良”字左边加“女”,就成“娘”。

“郎”为夫君。

李白就有“郎骑竹马来,绕床弄青梅”的诗句。

“郎”多亲切的称呼阿!【郎君】但单音节词似乎太甜腻了,大约除了个别那时的“小甜甜”,如郑袖,钩弋之流,众多良家妇女们在人前还是羞于叫出口。

古代汉语中的特殊称谓1、百姓的称谓:布衣、黎民、庶民、苍生、氓。

2、伯(孟)仲叔季:兄弟行辈中长幼排行的次序。

伯(孟)是老大,仲是老二,叔是老三,季是老四。

3、不同的朋友关系之间的称谓:贫贱之交:贱而地位低下的时结交的朋友。

金兰之交:情谊契合,亲如兄弟的朋友。

刎颈之交:同生死,共患难的朋友。

忘年之交:辈份不同,年龄相差较大的朋友。

竹马之交:从小一块长大的异性朋友。

布衣之交:以平民身份的相交往的朋友。

患难之交:在遇到磨难时结成的朋友。

4、年龄的称谓:年龄的称谓不满周岁——襁褓;2~3岁——孩提;女孩7岁——髫年;男孩8岁——龆年;幼年泛称——总角;13~15岁——舞勺之年;15岁(女)——及笄之年;16岁(女)——破瓜年华、碧玉年华,二八年华;24岁(女)花信年华;至出嫁——梅之年,标梅之年;至30岁(女)——半老徐娘;20岁(男)——弱冠;30岁(男)——而立之年;壮年时期——春秋鼎盛;40岁(男)——不惑之年、强壮之年;60岁——花甲、平头甲子、耳顺之年、杖乡之年、还历之年;90岁鲐背之年;称“中华”,后常用来泛指中原地区。

《三国志》:“其地东接中华,西通西域。

”今已成为中5、国的别称。

【九州】传说中的我国上古时期划分的九个行政区域,州名分别为:冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍。

后成为中国的别称。

陆游诗云:“死去元知万事空,但悲不见九州同。

”《过秦论》“序八州而朝同列”,秦居雍州,加上八州即九州。

【赤县】古人把中国称作“赤县神州”。

毛泽东词《浣溪沙·和柳亚子先生》:“长夜难明赤县天。

”辛弃疾词《南乡子》:“何处望神州,满眼风光北固楼。

”【中原】又称中土、中州。

狭义的中原指今河南省一带,广义的中原指黄河中下游地区或整个黄河流域。

《出师表》:“当奖率三军,北定中原。

”陆游《示儿》诗:“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

”指整个黄河流域。

【海内】古代传说我国疆土四面环海,故称国境之内为海内。

古代时候的“称谓”大全

在古代社会,人们常常使用特定的称谓来表示对不同身份和地

位的称呼。

下面是古代时候常见的各种“称谓”大全。

1. 帝皇:用于指称最高统治者,如皇帝、天子等。

2. 太后:用于指称皇帝的母亲,通常是已故皇帝的妻子。

3. 皇后:用于指称皇帝的妻子,通常是由太后指定。

4. 王:用于指称地方上的统治者。

5. 太子:用于指称皇帝的儿子,也可以指地方上王的儿子。

6. 公主:用于指称皇帝的女儿,通常用于外交婚姻。

7. 贵族:用于指称统治阶级的成员,分为不同等级,如公、侯、伯、子、男等。

8. 士人:用于指称受过良好教育、具备文人才能的人。

9. 仕宦:用于指称担任官职的人,如宰相、太守、州牧等。

10. 老师:用于指称受人尊敬的教育者,如先生、师傅、导师等。

11. 侍从:用于指称宫廷内的仆从和侍奉皇室的人。

12. 赋税户:用于指称负责缴纳赋税的人。

13. 商人:用于指称从事商业活动的人。

14. 农夫:用于指称从事农业劳动的人。

15. 工匠:用于指称从事手工艺制作的人。

这些是古代时候常见的一些“称谓”,以展示了古代社会的等级制度和人们对于不同身份和地位的称呼。

了解这些称谓可以帮助我们更好地了解古代社会的组织结构和文化特点。

中国古代称谓大全中国古代的社会等级制度非常复杂,人们之间的称谓也非常讲究。

在古代,称谓不仅仅是一种礼仪,更是一种社会地位的象征。

下面我们来了解一些中国古代的称谓大全。

1. 君。

君,是对君主的尊称,也可以用来称呼贵族。

在古代,君主是统治者,享有至高无上的权力,因此被称为君。

2. 臣。

臣,是对君主的臣民的称谓。

臣民对君主效忠,尊敬君主,称自己为臣。

3. 王。

王,是比君还要高一级的尊称,是对国家的统治者的尊称。

在古代,王是封建社会的最高统治者,享有至高无上的权力。

4. 帝。

帝,是对皇帝的尊称。

在中国古代,皇帝是国家的最高统治者,被尊称为帝。

5. 太子。

太子,是对皇帝的儿子的尊称。

太子是未来的继承人,地位非常高。

6. 公。

公,是对贵族的尊称。

贵族是封建社会的统治阶层,享有特权和地位,被尊称为公。

7. 侯。

侯,是对封建社会中的贵族的尊称。

侯是封建社会中的地方统治者,地位高于一般的贵族。

8. 伯。

伯,是对贵族的尊称。

伯是封建社会中的地方统治者,地位低于侯。

9. 子。

子,是对封建社会中的贵族的尊称。

子是封建社会中的地方统治者,地位低于伯。

10. 士。

士,是对有学问、有才华的人的尊称。

士在古代是非常受尊敬的社会阶层,他们通常是文官,担任重要的政治和文化职务。

11. 庶民。

庶民,是对一般平民百姓的称谓。

庶民是封建社会中的最底层阶层,地位低下,没有特权。

12. 婢女。

婢女,是对女性奴仆的尊称。

在古代,婢女通常是贵族家庭的奴仆,地位非常低下。

13. 郎。

郎,是对年轻男子的尊称。

在古代,郎是年轻有为的男子的尊称,通常是指有才华、有学问的年轻人。

14. 女子。

女子,是对年轻女子的尊称。

在古代,女子通常是指年轻的女性,地位低下,受到男性的支配。

15. 贤良。

贤良,是对有德行、有才华的人的尊称。

在古代,贤良是非常受尊敬的社会阶层,他们通常是文官,担任重要的政治和文化职务。

以上就是中国古代的一些称谓大全,这些称谓反映了古代社会的等级制度和人们之间的社会关系。

中国传统称谓大全古代称谓大全1、古代年龄称谓总论:古人的年龄有时不用数字表示,不直接说出某人多少岁或自己多少岁,而是用一种与年龄有关的称谓来代替。

垂髫(tiao)是三四岁至八九岁的儿童(髫,古代儿童头上下垂的短发)。

总角是八九岁至十三四岁的少年(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。

豆蔻是十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。

束发是男子十五岁(到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)。

弱冠是男子二十岁(古代男子二十岁行冠礼,表示已经成人,因为还没达到壮年,故称“弱冠”)。

而立是男子三十岁(立,“立身、立志”之意)。

不惑是男子四十岁(不惑,“不迷惑、不糊涂”之意)。

知命是男子五十岁(知命,“知天命”之意)。

花甲是六十岁。

古稀是七十岁。

耄(mao)耋(die)指八九十岁。

期颐指一百岁。

不满周岁——襁褓;2~3岁——孩提;女孩7岁——髫年;男孩8岁——龆年;幼年泛称——总角;10岁以下——黄口;13~15岁——舞勺之年;15~20岁——舞象之年;12岁(女)——金钗之年;13岁(女)——豆蔻年华,15岁(女)——及笄之年;16岁(女)——破瓜年华、碧玉年华;20岁(女)——桃李年华;24岁(女)花信年华;至出嫁——梅之年;至30岁(女)——半老徐娘;20岁(男)——弱冠;30岁(男)——而立之年;40岁(男)——不惑之年、强壮之年;50岁——年逾半百、知非之年、知命之年、艾服之年、大衍之年;60岁——花甲、平头甲子、耳顺之年、杖乡之年;70岁——古稀、杖国之年、致事之年、致政之年;80岁——杖朝之年;80~90岁——耄耋之年;90岁鲐背之年;100岁——期颐。

另外,还有称童年为总角或垂髫,称青少年为束发,女子待嫁称待年或待字,称老年为皓首或白首,称长寿老人为黄发等等。

2、古代年岁的别称:总角:指童年。