斜塔上的实验

- 格式:doc

- 大小:19.50 KB

- 文档页数:2

斜塔上的实验优秀教案斜塔上的实验优秀教案「篇一」导语:同学们,意大利有一座塔比较有名,你知道是什么塔吗?为什么有名?明确:一是因为塔斜;二是著名的科学家曾经在此做过实验。

今天,我们就来学习《斜塔上的实验》。

学习要点(课件展示)1、学习科学家善于探索的精神。

2、了解一些科学知识。

3、学习文章巧妙的构思。

教学设计:一课时:课型:新授方法:点拨交流式、实验法、比较阅读法学习过程1、学生轮读课文,并思考:(1)、标好段落序号,划出疑难点。

(2)、文章主要写了几件事?明确:(课件展示)(一)(1—7)摆动挂灯的启示——发现自然的节奏原则。

(二)(8—12)写伽利略的孩提和学生时代——对科学的不懈追求和献身精神。

(三)(13—19)比萨斜塔上的实验——发现自由落体定律。

2、教师做演示实验,让学生观察,提问:你发现绳的摆动有什么特点?小组讨论。

明确:尽管绳的往返距离越来越小,但是往返摆动一次所用的时间一样长;——自然的节奏原则。

如果讨论不出,教师点明——几百年前,伽利略能够发现这个规律,说明他细心观察,善于思考;我们应该学习他的精神。

齐读第二自然段,并标出“仿佛、觉得、似乎”等词,这些词能否去掉?原因是什么?讨论明确:伽利略的感觉是否正确?他怎么知道的?明确:正确;他采用实验法验证了自己的猜想,发现了自然的节奏原则。

通过此事,你受到什么启发?小组交流;明确:伽利略善于观察、思考并通过实验来检验真理的不断探索、不断创新的精神很值得我们学习。

3、现实生活中,你也有过这样的经历吗?结果这样?讨论交。

4、他这敏锐的感官和观察、思考、实验能力与他孩提和学生时代是紧密相连的。

速读8——12段,9、让我们为孩提和学生时代的伽利略画个像。

讨论交流。

明确:(课件展示)(1)不迷信权威。

(2)善于观察、善于动手动脑。

(3)有理想。

(4)敢于追求真理。

(5)不断试验,挑战权威。

(6)面对压力和挫折,仍然勇往直前。

5、就因为有了孩提和学生时代打下的基础,参加工作后的伽利略仍然不断实验、验证,最后,他来到比萨斜塔做实验。

《斜塔上的实验》教案教学教案一、教学目标1. 让学生了解斜塔的定义和特点,掌握斜塔的基本知识。

2. 培养学生进行实验操作的能力,提高观察和分析问题的能力。

3. 培养学生团队合作精神,培养解决问题的策略。

二、教学内容1. 斜塔的定义和特点2. 斜塔的实验操作3. 斜塔的稳定性实验4. 斜塔的受力分析5. 斜塔的应用实例三、教学重点与难点1. 教学重点:斜塔的定义和特点,斜塔的实验操作,斜塔的稳定性实验。

2. 教学难点:斜塔的受力分析,斜塔的应用实例。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究斜塔的奥秘。

2. 利用实验教学法,让学生亲身体验斜塔的稳定性。

3. 采用案例教学法,分析斜塔在现实生活中的应用实例。

五、教学准备1. 斜塔模型2. 实验器材:尺子、剪刀、胶水等3. 教学课件4. 相关案例资料六、教学过程1. 导入新课:通过展示巴黎斜塔的图片,引发学生对斜塔的好奇心,激发学习兴趣。

2. 自主学习:让学生通过查阅资料,了解斜塔的定义和特点。

3. 课堂讲解:详细讲解斜塔的定义、分类和特点,介绍斜塔的历史和发展。

4. 实验操作:分组进行斜塔稳定性实验,观察和记录实验结果。

5. 成果分享:各组汇报实验结果,讨论斜塔稳定性的影响因素。

七、作业布置1. 请学生绘制一幅斜塔的示意图,并标注出其主要特点。

八、课后反思1. 教师反思教学过程中的优点和不足,提出改进措施。

九、评价方式1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况。

2. 实验操作评价:评价学生在实验操作中的规范性和观察能力。

3. 作业评价:评价学生作业的完成质量和思考深度。

十、教学拓展1. 邀请相关领域的专家或工程师进行讲座,让学生更深入地了解斜塔的应用和发展。

2. 组织学生参观实地斜塔,亲身体验斜塔的稳定性。

3. 开展斜塔设计比赛,鼓励学生创新和实践。

重点和难点解析一、教学目标1. 理解斜塔的定义和特点,掌握斜塔的基本知识。

《斜塔上的实验》优秀教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)让学生了解斜塔的定义及其在数学、物理和建筑学中的重要性;(2)通过实验,让学生掌握斜塔的稳定性及其影响因素;(3)培养学生运用科学知识解决实际问题的能力。

2. 过程与方法:(1)观察斜塔的图片,分析斜塔的特点;(2)动手搭建斜塔模型,探究斜塔的稳定性;(3)运用数学和物理知识,分析斜塔的受力情况。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对科学实验的兴趣和热情;(2)培养学生勇于探究、团队合作的精神;(3)培养学生关注身边的科学,提高学生的科学素养。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)斜塔的定义及其在数学、物理和建筑学中的重要性;(2)斜塔的稳定性及其影响因素;(3)斜塔的受力分析。

2. 教学难点:(1)斜塔稳定性的数学和物理原理;(2)斜塔模型的搭建和实验操作。

三、教学准备1. 教具:(1)斜塔图片或视频;(2)斜塔模型材料(如积木、牙签等);(3)测量工具(如尺子、量角器等);(4)物理实验器材(如重物、平衡木等)。

2. 学具:(1)斜塔模型图纸;(2)笔记本、彩笔等记录工具。

四、教学过程1. 导入:(1)展示斜塔图片或视频,引导学生关注斜塔的特点;(2)提问:“你们知道什么是斜塔吗?斜塔在数学、物理和建筑学中有什么重要性?”2. 探究斜塔的稳定性:(1)分发斜塔模型图纸,让学生根据图纸搭建斜塔模型;(2)让学生尝试不同倾斜角度的斜塔,观察其稳定性;(3)引导学生总结斜塔稳定性与倾斜角度的关系。

3. 斜塔的受力分析:(1)让学生运用数学知识,分析斜塔的受力情况;(2)利用物理实验器材,进行斜塔稳定性实验;(3)引导学生总结斜塔稳定性与受力情况的关系。

五、作业设计1. 绘制斜塔模型图纸,标注关键尺寸;3. 设计一个斜塔稳定性实验方案,可用于课堂展示。

六、教学反思本节课结束后,教师应引导学生进行教学反思,回顾斜塔实验的过程和所学知识点,让学生谈谈自己在实验中的收获和不足,以及对斜塔稳定性的认识。

一、教案基本信息《斜塔上的实验》优秀教案设计范文学科领域:科学年级:五年级教学课时:2课时教学目标:1. 让学生了解斜塔的定义和特点,知道斜塔在生活中的应用。

2. 培养学生动手操作、观察、分析问题的能力。

3. 培养学生的团队合作意识,提高学生的科学素养。

二、教学重点与难点重点:斜塔的定义、特点和应用。

难点:如何设计一个稳定的斜塔,并探究斜塔的稳定性。

三、教学准备材料:1. 斜塔模型2. 积木3. 铅笔4. 直尺5. 剪刀6. 胶水场地:教室四、教学过程环节一:导入(5分钟)1. 教师出示斜塔图片,引导学生思考:什么是斜塔?斜塔有什么特点?2. 学生分享自己的观察和了解,教师总结。

环节二:探究斜塔的稳定性(15分钟)1. 教师分发斜塔模型和材料,引导学生分组讨论如何设计一个稳定的斜塔。

2. 学生动手操作,尝试搭建斜塔,并观察其稳定性。

3. 教师巡回指导,解答学生疑问。

环节三:总结与展示(5分钟)1. 各小组展示自己的斜塔作品,分享搭建过程中的发现和感悟。

2. 教师引导学生总结斜塔的特点和稳定性原理。

环节四:拓展与应用(15分钟)1. 教师提出问题:斜塔在生活中有哪些应用?2. 学生分组讨论,并进行展示。

3. 教师总结,引导学生关注科学在日常生活中的运用。

五、教学反思本节课通过引导学生观察、动手操作、讨论等方式,让学生了解了斜塔的定义、特点和应用。

在教学过程中,教师应及时关注学生的学习情况,解答学生疑问,引导学生在实践中探究和发现,提高学生的科学素养。

本节课还可以进一步拓展学生的视野,让学生了解斜塔在古代建筑中的重要性,激发学生对古代建筑的兴趣和热爱。

六、教学评价评价目的:了解学生对斜塔的定义、特点和应用的掌握情况,以及对斜塔稳定性探究的过程和结果。

评价方式:1. 观察学生在课堂中的参与程度、动手操作能力和团队协作能力。

2. 学生小组展示和分享的作品质量。

3. 学生对拓展应用问题的分析和回答。

评价内容:1. 斜塔的定义、特点和实际应用。

一、教案基本信息教案名称:斜塔上的实验教案学科领域:物理年级:八年级课时:2课时教学目标:1. 让学生了解斜塔的原理及其在生活中的应用。

2. 培养学生动手操作、观察和分析问题的能力。

3. 提高学生对物理学科的兴趣,培养其创新思维。

二、教学重点与难点重点:1. 斜塔的原理及其应用。

2. 学生动手操作能力的培养。

难点:1. 斜塔原理的理解。

2. 如何在实际操作中准确测量和计算。

三、教学方法采用实验法、问题驱动法、小组讨论法等,让学生在动手操作、观察和思考中掌握斜塔的原理及其应用。

四、教学准备1. 斜塔模型。

2. 测量工具(如尺子、量角器等)。

3. 计算器。

4. 实验记录表。

五、教学过程第一课时:一、导入(5分钟)教师展示斜塔模型,引发学生的好奇心,提问:“你们知道斜塔是如何倾斜的吗?”让学生思考斜塔的原理。

二、探究斜塔原理(15分钟)1. 学生分组,每组有一个斜塔模型。

2. 学生通过观察和实验,发现斜塔的倾斜程度与重物的位置有关。

3. 学生记录实验结果,进行小组讨论。

三、讲解斜塔原理(10分钟)教师讲解斜塔的原理,包括重心、重力、摩擦力等概念,并解释斜塔为何能倾斜。

四、应用斜塔原理(10分钟)1. 学生分组,利用斜塔原理设计一个简单的斜塔模型。

2. 学生进行实验,观察斜塔的倾斜程度与重物位置的关系。

3. 学生记录实验结果,进行小组讨论。

第二课时:一、复习斜塔原理(5分钟)教师提问:“你们还记得斜塔的原理吗?”让学生回顾上节课的内容。

二、斜塔实验(15分钟)1. 学生分组,每组有一个斜塔模型。

2. 学生通过实验,测量不同重物位置下的斜塔倾斜程度,并记录数据。

3. 学生利用数据,计算斜塔的倾斜角度。

三、总结与拓展(10分钟)1. 教师引导学生总结斜塔实验的原理和操作方法。

2. 学生思考斜塔原理在生活中的应用,如建筑、桥梁等。

3. 学生进行小组讨论,分享自己的思考。

四、作业布置1. 学生回家后,制作一个简单的斜塔模型,观察其倾斜程度与重物位置的关系。

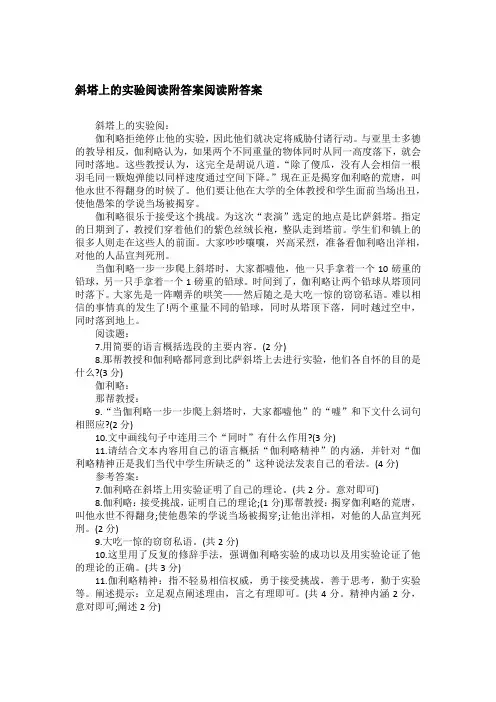

斜塔上的实验阅读附答案阅读附答案斜塔上的实验阅:伽利略拒绝停止他的实验,因此他们就决定将威胁付诸行动。

与亚里士多德的教导相反,伽利略认为,如果两个不同重量的物体同时从同一高度落下,就会同时落地。

这些教授认为,这完全是胡说八道。

“除了傻瓜,没有人会相信一根羽毛同一颗炮弹能以同样速度通过空间下降。

”现在正是揭穿伽利略的荒唐,叫他永世不得翻身的时候了。

他们要让他在大学的全体教授和学生面前当场出丑,使他愚笨的学说当场被揭穿。

伽利略很乐于接受这个挑战。

为这次“表演”选定的地点是比萨斜塔。

指定的日期到了,教授们穿着他们的紫色丝绒长袍,整队走到塔前。

学生们和镇上的很多人则走在这些人的前面。

大家吵吵嚷嚷,兴高采烈,准备看伽利略出洋相,对他的人品宣判死刑。

当伽利略一步一步爬上斜塔时,大家都嘘他,他一只手拿着一个10磅重的铅球,另一只手拿着一个1磅重的铅球。

时间到了,伽利略让两个铅球从塔顶同时落下。

大家先是一阵嘲弄的哄笑——然后随之是大吃一惊的窃窃私语。

难以相信的事情真的发生了!两个重量不同的铅球,同时从塔顶下落,同时越过空中,同时落到地上。

阅读题:7.用简要的语言概括选段的主要内容。

(2分)8.那帮教授和伽利略都同意到比萨斜塔上去进行实验,他们各自怀的目的是什么?(3分)伽利略:那帮教授:9.“当伽利略一步一步爬上斜塔时,大家都嘘他”的“嘘”和下文什么词句相照应?(2分)10.文中画线句子中连用三个“同时”有什么作用?(3分)11.请结合文本内容用自己的语言概括“伽利略精神”的内涵,并针对“伽利略精神正是我们当代中学生所缺乏的”这种说法发表自己的看法。

(4分) 参考答案:7.伽利略在斜塔上用实验证明了自己的理论。

(共2分。

意对即可)8.伽利略:接受挑战,证明自己的理论;(1分)那帮教授:揭穿伽利略的荒唐,叫他永世不得翻身;使他愚笨的学说当场被揭穿;让他出洋相,对他的人品宣判死刑。

(2分)9.大吃一惊的窃窃私语。

(共2分)10.这里用了反复的修辞手法,强调伽利略实验的成功以及用实验论证了他的理论的正确。

《斜塔上的实验》(教案)(教师中心稿)教案第一章:课程导入1.1 课程背景本节课将带领学生探索斜塔上的实验,通过实验和观察,让学生了解斜塔的稳定性和斜面上的物体运动规律。

1.2 教学目标了解斜塔的稳定性及其在实际中的应用;观察并分析斜面上的物体运动规律;培养学生的观察力、实验操作能力和问题解决能力。

1.3 教学方法采用问题驱动的教学方法,引导学生通过观察、实验和分析,自主探索斜塔上的实验现象。

第二章:斜塔的稳定性2.1 斜塔的定义介绍斜塔的定义,以及斜塔在古代建筑中的运用,如我国著名的赵州桥。

2.2 斜塔的稳定性原理讲解斜塔的稳定性原理,引导学生理解为什么斜塔能够保持稳定。

2.3 斜塔稳定性实验分组进行实验,让学生通过实际操作,观察斜塔在不同角度、不同高度下的稳定性。

第三章:斜面上的物体运动规律3.1 斜面运动的基本概念介绍斜面运动的基本概念,如斜面倾角、重力分量等。

3.2 斜面上的物体运动规律讲解斜面上的物体运动规律,如加速度、运动时间等。

3.3 斜面运动实验分组进行实验,让学生通过实际操作,观察并记录物体在斜面上的运动情况。

第四章:斜塔与斜面实验的拓展应用4.1 斜塔在现代建筑中的应用介绍斜塔在现代建筑中的应用,如电视塔、桥梁等。

4.2 斜面在现实生活中的应用讲解斜面在现实生活中的应用,如滑梯、滑雪等。

4.3 学生分组讨论让学生分组讨论斜塔和斜面在现实生活中的其他应用,并分享讨论成果。

5.2 学生自我反思让学生反思自己在实验过程中的表现,以及对本节课知识的理解和掌握程度。

5.3 课后作业第六章:实验操作安全指南6.1 安全规则讲解实验操作的基本安全规则,包括使用工具、电器和化学药品的正确方法。

强调实验室中禁止饮食、吸烟和随意触摸实验器材。

6.2 实验器材使用演示如何正确使用实验器材,包括斜塔模型、测量工具和计时器。

指导学生如何检查实验器材的工作状态和安全性。

6.3 紧急应变措施教授学生在实验过程中遇到紧急情况时的应变措施,如火灾、受伤等。

《斜塔上的实验》(教案)(教师中心稿)教案第一章:实验导言1.1 实验目的让学生了解斜塔实验的基本原理和实验方法。

培养学生的实验操作能力和观察能力。

引导学生思考实验结果与物理学原理之间的关系。

1.2 实验背景介绍斜塔实验的历史背景和科学意义。

阐述斜塔实验在物理学发展中的重要性。

1.3 实验原理介绍斜塔实验所涉及的物理学原理,如重力、质量、加速度等。

解释斜塔实验中各种物理量的关系和计算方法。

第二章:实验器材与方法2.1 实验器材列出实验所需的器材清单,包括斜塔、小车、重物、计时器等。

介绍每种器材的用途和操作方法。

2.2 实验方法说明实验的具体步骤,包括斜塔的搭建、小车的放置、重物的悬挂等。

指导学生正确进行实验操作,注意安全事项。

第三章:实验数据分析3.1 数据记录指导学生记录实验过程中的重要数据,如时间、质量、高度等。

强调数据记录的准确性和规范性。

3.2 数据处理教授学生如何处理实验数据,包括数据的整理、计算和图表绘制。

引导学生运用物理学原理分析数据,寻找规律。

第四章:实验结果讨论4.1 结果展示让学生展示实验结果,包括数据和图表。

鼓励学生用自己的语言解释实验结果。

4.2 结果讨论引导学生思考实验结果与物理学原理之间的关系。

鼓励学生提出问题,开展课堂讨论。

第五章:实验总结与拓展5.1 实验总结让学生总结实验过程中的收获和不足之处。

引导学生反思实验操作和数据处理的正确性。

5.2 拓展活动提出与斜塔实验相关的拓展活动,如设计更复杂的斜塔模型、探究其他物理现象等。

鼓励学生自主选择拓展活动,培养学生的创新能力和实践能力。

第六章:实验安全与伦理6.1 安全指南强调实验过程中应注意的安全事项,如正确使用实验器材、避免高处作业等。

让学生了解实验中可能存在的危险因素及应对措施。

6.2 伦理要求介绍实验过程中应遵守的伦理要求,如尊重数据、团队合作等。

第七章:实验技巧与策略7.1 实验技巧介绍实验过程中的操作技巧,如如何准确测量时间、如何保持斜塔的稳定性等。

一、教案基本信息教案名称:《斜塔上的实验》课时安排:2课时年级学科:小学科学教学目标:1. 让学生了解斜塔的基本概念和特点。

2. 培养学生动手操作、观察和分析问题的能力。

3. 引导学生运用科学知识解释生活中的现象,培养学生的创新思维。

教学重点:1. 斜塔的基本概念和特点。

2. 斜塔实验的操作方法和注意事项。

教学难点:1. 斜塔实验中力的分解和倾斜原理的理解。

2. 学生动手操作能力的培养。

二、教学过程1. 导入新课:通过展示图片或视频,引入斜塔的概念,激发学生的兴趣。

2. 探究斜塔的特点:让学生观察斜塔的图片或实物,引导学生发现斜塔的倾斜特点,总结斜塔的定义。

3. 讲解斜塔实验:介绍斜塔实验的原理和目的,讲解实验操作步骤和注意事项。

4. 分组实验:学生分组进行实验,观察和记录实验现象。

5. 分析实验结果:让学生汇报实验结果,引导学生运用科学知识解释实验现象,探讨斜塔倾斜的原因。

6. 总结提升:总结本节课的主要内容,强调斜塔的特点和斜塔实验的重要性。

三、课后作业1. 绘制斜塔实验的操作步骤和实验现象。

2. 结合生活实际,思考斜塔在其他领域的应用。

四、教学评价1. 学生对斜塔的基本概念和特点的理解程度。

2. 学生在斜塔实验中的动手操作能力和观察分析能力。

3. 学生对斜塔实验结果的解读和创新思维的运用。

五、教学反思本节课通过斜塔实验,让学生了解了斜塔的基本概念和特点,培养了学生的动手操作和观察分析能力。

在教学过程中,要注意关注学生的学习情况,及时解答学生的疑问,提高教学效果。

要注重学生的安全意识的培养,确保实验过程的安全。

在今后的教学中,可以尝试引入更多的实际案例,让学生更深入地了解斜塔在生活中的应用,提高学生的创新思维能力。

六、教学准备教具准备:1. 斜塔模型或图片。

2. 斜塔实验器材(如木板、砖块、测量工具等)。

3. 实验报告表格。

学具准备:1. 学生手册或笔记本。

2. 画图工具(如铅笔、橡皮、彩色笔等)。

《斜塔上的实验》优秀教案一、教学目标1. 让学生了解斜塔的定义和特点,掌握斜塔的基本结构。

2. 培养学生动手操作、观察、分析和解决问题的能力。

3. 引导学生运用科学知识解释生活中的现象,培养学生的科学素养。

4. 培养学生团队合作精神,提高学生的沟通与协作能力。

二、教学内容1. 斜塔的定义和特点2. 斜塔的基本结构3. 斜塔的稳定性4. 斜塔的应用实例5. 斜塔实验的设计与操作三、教学重点与难点1. 教学重点:斜塔的定义、特点和基本结构,斜塔的稳定性,斜塔实验的设计与操作。

2. 教学难点:斜塔的稳定性原理,斜塔实验的操作技巧。

四、教学方法1. 采用问题驱动法,引导学生主动探究斜塔的奥秘。

2. 利用实验教学法,让学生亲身体验斜塔的稳定性。

3. 采用案例分析法,让学生了解斜塔在生活中的应用实例。

4. 运用小组讨论法,培养学生的团队合作精神和沟通能力。

五、教学准备1. 教师准备:斜塔相关知识资料,斜塔实验器材。

2. 学生准备:笔记本、笔,团队合作精神。

教案内容待补充六、教学过程1. 导入:通过展示著名的比萨斜塔图片,引发学生对斜塔的兴趣,导入新课。

2. 讲解:介绍斜塔的定义、特点和基本结构,讲解斜塔的稳定性原理。

3. 实验:分组进行斜塔稳定性实验,观察实验现象,引导学生分析斜塔稳定性的影响因素。

4. 案例分析:介绍斜塔在生活中的应用实例,如建筑、桥梁等,让学生了解斜塔的实际意义。

5. 总结:回顾本节课所学内容,强调斜塔的定义、特点、结构和稳定性原理。

七、课堂练习1. 根据所学内容,完成课后练习题,巩固所学知识。

2. 设计一个斜塔模型,并分析其稳定性。

八、拓展与延伸1. 引导学生思考:除了斜塔,还有哪些结构具有稳定性?2. 鼓励学生探索:如何运用斜塔稳定性原理解决生活中的问题?3. 推荐相关阅读资料,拓展学生知识面。

九、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,评价学生的学习态度。

《斜塔上的实验》优秀教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)让学生了解斜塔的物理特性,理解斜塔的稳定性和压力分布规律。

(2)通过实验,培养学生动手操作能力和观察能力。

(3)学会使用简单的科学仪器,提高实验技能。

2. 过程与方法:(1)通过小组合作,培养学生团队协作能力。

(2)让学生通过观察、实验、分析等方法,探究斜塔的稳定性。

3. 情感态度价值观:(1)培养学生热爱科学,勇于探究的精神。

(2)培养学生面对困难,勇于挑战的信心。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:(1)斜塔的物理特性及稳定性。

(2)斜塔压力分布规律的实验探究。

2. 教学难点:(1)斜塔稳定性与压力分布关系的理解。

(2)实验操作技巧的掌握。

三、教学准备:1. 教师准备:(1)斜塔模型及相关器材。

(2)实验原理及相关理论知识。

2. 学生准备:(1)预习相关理论知识。

(2)了解实验步骤及注意事项。

四、教学过程:1. 导入新课:(1)利用图片或视频,展示著名的比萨斜塔,引发学生兴趣。

(2)介绍斜塔的历史及物理特性,引出本节课的主题。

2. 自主学习:(1)让学生阅读教材,了解斜塔的稳定性及压力分布规律。

(2)学生提出疑问,教师解答。

3. 合作探究:(1)学生分组,每组搭建一个斜塔模型。

(2)各组进行实验,观察斜塔的稳定性及压力分布。

(3)学生记录实验数据,分析斜塔稳定性与压力分布的关系。

4. 成果展示:(1)各组汇报实验结果,分享探究过程。

五、课后作业:2. 思考题:如何设计一个更稳定的斜塔?请提出你的建议。

六、教学评估1. 课堂观察:观察学生在课堂上的参与程度、合作态度和实验操作技能。

2. 实验报告:评估学生的实验数据记录、分析能力和结论的合理性。

3. 思考题:评价学生的思考深度和创新思维。

七、安全与环保1. 强调实验过程中的安全操作,如正确使用仪器、避免尖锐物品伤害等。

2. 教育学生爱护实验器材,注意环保,妥善处理实验废物。

八、教学反思1. 教师在课后应反思教学效果,包括学生的掌握程度、教学方法的适用性等。

《斜塔上的实验》优秀教案设计范文第一章:导入1.1 课程背景本节课将通过一个有趣的实验,引导学生探索斜塔的稳定性及其与重力的关系。

通过实验操作和观察,激发学生对物理知识的兴趣,培养学生的动手能力和观察力。

1.2 教学目标(1)了解斜塔的基本概念及其稳定性;(2)掌握重力对斜塔稳定性的影响;(3)培养学生的实验操作能力和团队协作精神。

第二章:理论基础2.1 斜塔的定义斜塔是指塔身倾斜角度大于0°且小于45°的塔。

倾斜角度大于45°的塔称为斜堡。

2.2 斜塔的稳定性斜塔的稳定性与其倾斜角度、塔身结构和地基条件有关。

在一定条件下,斜塔可以保持稳定,甚至比直塔更加稳固。

2.3 重力对斜塔稳定性的影响重力是影响斜塔稳定性的重要因素。

重力的作用使得斜塔产生倾斜,但也可以通过重力的作用使斜塔保持稳定。

第三章:实验准备3.1 实验材料(1)斜塔模型;(2)重量相同的物体若干个;(3)细线、胶带等辅助材料。

3.2 实验工具(1)平衡尺;(2)剪刀;(3)计时器。

第四章:实验操作4.1 搭建斜塔模型(1)将斜塔模型放置在水平桌面上;(2)用平衡尺测量斜塔的倾斜角度;(3)用剪刀剪去斜塔模型上多余的部分,使斜塔保持稳定。

4.2 调整重力作用(1)在斜塔模型上固定重量相同的物体;(2)观察斜塔在重力作用下的稳定性;(3)记录斜塔倾斜角度的变化。

4.3 实验观察与记录(1)观察斜塔在不同重力作用下的稳定性;(2)记录斜塔倾斜角度的变化;(3)分析重力对斜塔稳定性的影响。

第五章:实验总结与拓展5.1 实验总结(1)斜塔的稳定性与倾斜角度、塔身结构和地基条件有关;(2)重力对斜塔稳定性有影响,适当的重力作用可以使斜塔保持稳定。

5.2 实验拓展(1)尝试使用不同材料和结构搭建斜塔,观察其稳定性;(2)探究地基条件对斜塔稳定性的影响;(3)深入了解斜塔在历史和艺术领域的价值。

第六章:实验评价6.1 学生实验评价标准(1)能否独立完成实验操作;(2)实验观察是否仔细,记录是否准确;(3)能否根据实验现象得出正确结论;6.2 教师评价与反馈(1)对学生在实验过程中的表现进行评价;(2)针对学生的实验报告,给出修改意见和建议;(3)鼓励学生提出问题,引导他们进行深入思考。

斜塔上的实验读后感《斜塔上的实验》是一本由意大利作家乔瓦尼·梅拉尼所著的科学幻想小说。

小说以意大利比萨斜塔为背景,讲述了一位名叫弗朗西斯科的科学家在斜塔上进行实验的故事。

小说中融合了科学、历史、文化等多个元素,引人入胜,令人深思。

小说以斜塔为舞台,讲述了弗朗西斯科在斜塔上进行实验的故事。

斜塔是一座世界著名的建筑,因其倾斜的外观而闻名于世。

在小说中,弗朗西斯科选择在这座斜塔上进行实验,并且取得了意想不到的成果。

这种将科学实验与历史文化建筑相结合的情节设计,让人仿佛看到了科学与历史的交融,让人对科学有了新的认识。

小说中,弗朗西斯科是一位对科学充满热情的科学家,他在斜塔上进行了一系列的实验。

这些实验涉及到物理、化学、生物等多个领域,展现了科学家的多面能力。

在小说中,作者通过对实验的描述,展现了科学家对于科学的执着追求和不断探索的精神。

这种精神不仅仅是弗朗西斯科的个人品质,更是整个科学界的共同追求,是推动科学进步的动力。

小说中,斜塔上的实验不仅仅是科学的探索,更是对历史文化的传承。

斜塔作为意大利的一座历史文化遗产,承载着丰富的历史文化内涵。

在小说中,作者通过对斜塔的描写,展现了这座建筑的独特魅力,让读者对历史文化有了新的认识。

同时,弗朗西斯科在斜塔上进行的实验也是对历史文化的一种传承,是对人类智慧的一种延续。

小说中,斜塔上的实验不仅仅是对科学和历史文化的探索,更是对人类命运和未来的思考。

在小说中,弗朗西斯科通过自己的实验,发现了一些意想不到的现象,这些现象不仅仅是科学上的发现,更是对人类命运和未来的一种启示。

通过对实验的描写,作者引发了读者对于人类命运和未来的思考,让人对未来充满了希望和憧憬。

总的来说,《斜塔上的实验》是一部充满科学幻想的小说,通过对斜塔上的实验的描写,展现了科学与历史文化的交融,展现了科学家的执着追求和不断探索的精神,展现了对历史文化的传承,展现了对人类命运和未来的思考。

这部小说不仅仅是一部科幻小说,更是对人类智慧和未来的一种思考,是一部值得深思的好书。

《斜塔上的实验》

【学习目标】

1.了解意大利著名物理学家伽利略的事迹。

2.学习文章巧妙的构思。

3.学习记叙和描写相结合的写作手法。

4.学习伽利略善于探索、勇于创新的精神。

【重点难点】

1学习文章巧妙的构思。

2学习记叙和描写相结合的写作手法。

【导学提纲】

要求多读课文,疏通词汇,整体感受文章结构。

1、认真阅读课文一边,参照课文注释,给下列加点字注音,并注意它们的写法。

祈祷

..()()..()()惊扰.()粗糙.()不屑.()倔强

赢.得()卷帙.()妥.协()

2联系前后语境,借助工具书,解释下列词语。

漫不经心:

心不在焉:

默默无闻:

一劳永逸:

3《斜塔上的实验》中的“斜塔”指的是(国)中的(塔名)。

斜塔上的实验证明了伽利略的理论,这个理论是

【展示交流】

1伽利略是意大利伟大的,科学革命的先驱。

历史上他首先在科学实验的基础上融会贯通了数学、物理学和天文学三门知识,扩大、加深并改变了人类对物质运动和宇宙的认识。

他被称为“”。

他的工作为牛顿的理论体系的建立奠定了基础。

2浏览全文,用简洁的语言概括作者组织材料的思路。

摆动挂灯的启示————

3本文构思巧妙,是一篇写伽利略生平的人物传记的节选,人物传记一般按时间先后顺序写,从小时候写起,而这篇课文首先描写伽利略发现摆的规律的经过,请按原文顺序排列所选事例。

思考这样构思有什么好处

4、重点研究本文记叙和描写的写法。

记叙:选文未按常规写,这样从描写人物经历中最典型的一个场面落笔,能迅速地吸引读者,提高读者的阅读兴趣,这是记叙的顺序中的倒叙写法。

1

描写:例:文章第五节“又是伽利略一个发疯的念头。

”中的“又”字说明了什么?

参考:“又”字说明伽利略像这样异乎常人的猜想、假设很多,这只是其中的一个。

阅读文中1-7,13-19段,找出文中描写的语句,分析描写的方法及作用。

5、评价伽利略

请同学们认真阅读课文,

假设:你是伽利略的导师,请你为他写一个恰当的评语。

学生:阅读,写评语。

学生:小组交流并做好记录。

学生:代表发言,评价。

小结:

通过学习这篇课文,对你以后学习生活有哪些启示?

【个案补充】

【盘点收获】

【课堂反馈】

1根据拼音写出汉字或给加下划线的字注音。

hèhè()有名卷zhì()滑jī()勉强()付诸()祈()祷

2根据意思写出词语。

(1)随随便便,不放在心上。

()

(2)不出名,不为人知道。

()

(3)心思不在这里。

指思想不集中。

()

(4)辛苦一次,把事情办好,以后就不再费事了。

()

3解释下列词语中加粗的字。

(1)赫赫英名赫赫(2)窃窃私语窃窃:

(3)付诸行动诸:(4)兴高采烈采:

4对课文内容表述有误的一项()

A、文章主要描述摆的规律,以及自由落体定律的经过。

B.本文不同于一般的人物传记,结构巧妙,行文思路是“摆动挂灯的启示→孩子和学生时代→比萨斜塔上的实验”。

C.课文采用记叙和描写相结合的表达方式,使文章生动形象,如渲染教堂里的气氛就运用了描写。

D.本文所记伽利略的两个重大发现,都表现了伽利略不迷信权威,不怕威胁,坚持真理,勇于创新的科学精神。

【迁移创新】

【作业布置】

2。