浅析五矿陷落柱的成因及分布规律

- 格式:docx

- 大小:147.92 KB

- 文档页数:6

收稿日期:2002-11-11作者简介:姚冬梅(1968-),女,山西太原人,工程师,1991年毕业于山东矿业学院,现从事地质勘探工作。

陷落柱的形成与分布姚冬梅(山西焦煤集团公司官地煤矿,山西太原 030022)摘要:通过分析陷落柱的形成条件和影响其分布的因素,推测出陷落柱可能发育的地区或地段,对煤矿生产中综合治理陷落柱,具有一定的意义。

关键词:陷落柱;形成机理;塌陷;分布规律中图分类号:P642.25 文献标识码:B 文章编号:1003-0506(2003)02-0013-02 岩溶陷落柱是局部地层中的岩溶塌陷现象,根据西山煤田前山各生产矿区揭露的地质资料统计,陷落柱发育密度为20~40个/km 2,其破坏面积约占煤层已采面积的4%~10%,煤炭储量损失高达15%~30%,严重缩短了矿井寿命,并造成煤炭资源的很大浪费。

陷落柱的存在,长期困扰西山煤炭的开发和利用。

近年来,无线电坑透仪的使用和普及,对回采工作面内的隐伏陷落柱探测取得了一定成效,但这一技术目前仅局限在回采工作面回采巷道及切眼构通后的物探分析,还不能对矿井或采区范围内隐伏的陷落柱进行探测分析。

因此,对陷落柱的形成机理和分布规律进行综合分析,可指导采区和工作面的合理布置,避免生产的盲目性。

1 陷落柱的形成陷落柱的形成大致经历了由溶隙到溶孔(溶管)、溶洞及溶洞塌陷这一发育过程,其中溶洞的形成是陷落柱形成的核心,是形成陷落柱的先决条件。

1.1 岩溶洞穴的形成前人对岩溶发育总结了4个必备的物质条件:①有可溶性岩层;②具有良好的地下水通道;③有丰富饱和的侵蚀性水质;④有地下水的排泄口,以加剧地下水的交替作用。

当这4个条件都具备时,在构造力作用下,引起局部可溶性岩层较强的褶皱变形或断裂位移,并在其构造应力作用下产生节理或劈理发育区,使局部岩层的结构强度、稳定性、整体性等发生变化,使原来正常的岩层遭受不同程度的破坏,从而形成岩层的破碎带发育区,在地下水的强烈交替作用下,被侵蚀“掏空”,形成岩溶洞穴。

一、陷落柱的形成在我国华北石炭二叠纪煤系的基底,存在有溶洞非常发育的奥陶纪石灰岩,由于地下水的长期溶蚀,这些溶洞就愈来愈大,在地质构造力和上覆岩层重力的长期作用,有些溶洞发生塌陷,覆盖在上面的煤系地层也随之陷落,由于这种塌陷的剖面形态为柱状,所以叫陷落柱(图3-2-1)。

二、陷落柱的特征(一)地表特征当陷落规模较大时,可穿过煤系地层一直通到地表,呈现出特殊的地貌景观,在基岩裸露地区更为明显。

在陷落柱出露处岩层产状杂乱,毫无层次,登高望去,呈一环形盆地。

盆地边缘岩层产状正常,盆地中乱石林立,充填着不同地层的岩石碎块。

另外,周围岩层因受塌陷影响而略显弯曲,岩层多向陷落区内倾斜。

在黄土覆盖地区,由于雨水下渗作用而使地表形成陷坑。

随着雨量的增加和渗透量增大,地表陷坑愈陷愈深,甚至形成小盆地。

当黄土层较厚时,一般在地表很难看到陷落柱的存在。

(二)井下特征1、形态陷落柱总的形态是一个上小下大的圆锥体。

它们在水平切面上多呈圆形或椭圆形,直径大小不一,最大的直径可达几百米(峰峰二矿),262m(太原西山自家庄矿),320m(阳泉济生井田)。

最小直径仅几米。

2.高度陷落柱的高度是有限的,因为溶洞塌陷后,上覆地层岩石碎块的体积比原来的体积增大,所以塌陷到一定高度后,整个柱体空间都被填满,这时塌陷作用便告停止,再往上的岩层(或煤层)即可免受破坏。

3.陷落柱内组成物的特征陷落柱主要由塌陷的岩石碎块组成。

这些岩石碎块,棱角显著、形状不一。

排列紊乱,大小混杂。

大的岩块直径可达数米,小的仅几厘米。

岩块与岩块之间,充满着岩粉,煤粉和各色粘土,胶结差,多未成岩。

柱内有的干燥无水,有的有淋水现象。

据统计,瓦斯的涌出量一般比正常区高2—3 倍。

4.与围岩的接触关系陷落柱与围岩的接触关系多呈不规则锯齿状,界限明显。

在接触处,围岩的产状基本正常,接触带附近的煤层及顶板一般无牵引现象。

在井下煤巷掘进中遇到陷落柱后,穿过柱体仍可见到原煤层。

陷落柱的成因、危害及其勘察预测钱学溥(国土资源部)摘要:文章探讨了有关陷落柱成因3种主要的假说,叙述了我国最严重的3起陷落柱突水事故。

根据多数地质工作者支持的“膏溶说”及实践的经验,文章论述了陷落柱的勘察和预测。

关键词:陷落柱;成因;危害;勘察预测一、陷落柱的成因陷落柱在世界其它各地少有发现,在我国,则是一种比较发育的地质现象。

陷落柱分布在煤系地层中,高度可超过500米,直径多在20米至200米,组成陷落柱的块石,是上覆地层的岩石。

陷落柱分布的密度,一般是0.2~2个每平方公里,在阳泉最大密度可达100个每平方公里。

陷落柱广泛分布在我国的山西、陕西、内蒙、河北、河南、山东、安徽、江苏、辽宁、北京市和重庆市的煤田中,全国发现的陷落柱总数约有6000个。

关于陷落柱的成因有许多假说,主要有“溶洞说”、“膏溶说”、“真空说”。

1、1944年,日本小贯义男提出“溶洞说”,认为陷落柱是奥陶系石灰岩溶洞塌陷形成的产物。

这种假说难以接受:首先,在陷落柱最为发育的山西,看不到奥陶系地层发育有大型垂直的溶洞。

其次,奥陶系上覆有煤系地层,奥陶系承压水水平流动,不可能形成大型垂直的溶洞。

2、1960年,钱学溥提出“膏溶说”。

这种假说认为:奥陶系中统峰峰组石灰岩中,赋存有厚度大于30米的硬石膏(已被1976年,山西省沁水盆地石油普查钻探等所证实)。

地壳不断地上升,当硬石膏层被抬升至距地面1500米左右,在地下水的作用下,硬石膏(CaSO4)水化形成含水石膏(CaSO4∙2H2O)(简称石膏)。

硬石膏水化变成石膏(已被1959年,山西省阳泉市供水水文地质详查钻探所证实)体积膨胀了55.6%。

体积巨大具有可塑性的石膏,沿着破碎带的交线挤入上覆的岩层。

石膏的溶解速度是石灰岩、白云岩的5~10倍。

这种柱状的石膏体不断被地下水溶蚀,上覆岩层塌陷充填形成了陷落柱。

四川盆地地下深处三叠系中统雷口坡组地层中,赋存有厚度大于30米的硬石膏层(已被大量的石油钻探所证实),在重庆市、合川县,三叠系中统雷口坡组上覆的须家河组煤系地层中,同样也发现了大量的陷落柱。

陷落柱岩溶是发育分布在石灰岩地层中,由流动的地下水进行长期的溶蚀作用而形成的。

在石灰岩中古代溶洞非常发育,由于地下水的不断溶蚀、洞穴越来越大。

在地质构造力和上部覆盖岩层的重力长期作用下,有些溶洞发生坍塌,这时覆盖在上部的煤系地层也随之陷落,于是煤层遭受破坏。

由于这种塌陷呈圆形或不甚规则的椭圆开柱状体,因此叫陷落柱。

陷落柱的特征1.地貌上陷落区的形状一般为椭圆形或者是扁圆形的陷落盆地。

外围的岩层产状正常而连续,盆地中常常被不同地层的岩煤的碎块填充,无层序,混乱堆积。

2.陷落柱的总体形态一般是上小下大的不规则椎形,个别地方也有上下一样的圆柱状。

它们在水平切面上多呈椭圆和扁圆形,直径大小不一。

3.陷落柱的岩石棱角分明,形状不规则,排列紊乱,大小混杂,为粘土充填粘结。

如在某一层位观察陷落柱的岩块特征,可以发现它们都是来自同一层位上的各个岩层和煤层。

4. 陷落柱与围岩的接触界面多呈现出不规则的锯齿状,界线明显,接触面的角度是上大下小,一般在50°---85°度之间,75°最常见,接触处的围岩产状基本正常,接触带的煤层以及顶底板一般无牵连现象,接近陷落柱3---5米时,岩层裂隙发育,煤层十分破碎,有时可以见到落差不大的小正断层,断层的走向与柱体相切,倾向柱体。

在陷落区的边缘地带有的柱内干燥无水,如峰峰煤矿,有的有淋水头和小细流,如阳泉煤矿。

瓦斯的涌出量增大,比正常的区域要高出2—3倍。

5. 陷落柱锥形体的中心轴与岩层层面近似垂直。

因此,在倾斜岩层里陷落柱也发生歪斜,在水平的投影图上,各煤层的陷落柱范围并不是完全地重叠。

陷落柱形成过程陷落柱对煤矿生产的影响在陷落柱比较发育的地区,煤系地层中的煤层及其周围的岩石常遭到严重的破坏,给煤矿生产造成了很大的困难,主要表现在以下几个方面:1. 破坏可采煤层,减少煤炭储量.由于陷落区的煤层遭到破坏而失去可采价值,使井田内的储量大大的减少。

造成缩短矿井服务年限和巷道提前报废的严重后果。

浅论陷落柱的基本特征摘要文章主要从陷落柱区域分布及形态特征、陷落柱地面地貌特征、陷落柱岩体特征三个方面阐述了陷落柱的基本特征。

关键词陷落柱;形态特征;地貌特征;岩体特征。

一、陷落柱区域分布及形态特征岩溶陷落柱的形成,由于受地质构造运动、水文地质条件、地下水侵蚀作用等因素的控制,反映出岩溶陷落柱平面展布具有不均衡特征。

从生产矿区岩溶陷落柱平面展布情况来看,岩溶陷落柱呈群分片出现。

从井下揭露情况来看,陷落柱比较集中分布于井田的中部区域,自南往北陷落柱数量增多、密度变大。

但每个陷落柱的具体位置分布没有明显的规律性,从煤层底板上看,陷落柱群的大致方向为NW-SE向,且在巨沟村背斜、烟咀-高家沟-常家沟向斜和杨家峪-红简沟-周家山背斜有大量陷落柱发育,占总数80%以上。

陷落柱的形态特征是指陷落柱的三度空间形状。

现以3#煤层揭露的陷落柱为例,从陷落柱的平面和剖面形态、高度和中心轴等方面揭示整个陷落柱的形态特征。

(1)平面形态它是指陷落柱与地面、水平切面或煤层面的交线形态。

一般呈椭圆形,也可呈圆形、蚕豆形或长条形等。

本矿井田内的陷落柱在煤层底板上的平面投影形状大多呈椭圆形,极少数为不规则形或似圆形。

陷落柱的直径大小相差悬殊,最大的直径为385m,最小的仅为10m。

陷落柱长轴方向性不太明显,但大体上可以看出有三组方向较为发育。

即320°~330°一组较为发育,以10°~20°、80°~90°两组次之。

通过对3#煤层揭露的陷落柱长轴方向进行统计,可以得出:陷落柱长轴方向以北西方向为主,占总数的47%。

(2)剖面形态它是指沿陷落柱中心轴切剖面的陷落柱形态。

剖面形态与所穿透的各岩层的岩石性质有关,如果陷落柱穿过极易塌陷的含水松软岩层(如第四纪冲积层或裂隙发育的泥质岩层),则剖面形态多至上大下小的漏斗状;如果穿过不易塌陷的、岩性均一的坚硬岩层(如砂岩、砂砾岩、砾岩和石灰岩层),则剖面形态多至上小下大的锥形,锥面与水平面的交角为60-80°;如果穿过岩性不均一的岩层,则剖面形态很不规则,但总体仍是锥形柱状。

陷落柱常识一、陷落柱的概念和成因岩溶是发育分布在石灰岩地层中,由流动的地下水进行长期的溶蚀作用而形成的。

在石灰岩中古代溶洞非常发育,由于地下水的不断溶蚀、洞穴越来越大。

在地质构造力和上部覆盖岩层的重力长期作用下,有些溶洞发生坍塌,这时覆盖在上部的煤系地层也随之陷落,于是煤层遭受破坏。

由于这种塌陷呈圆形或不甚规则的椭圆柱状体,所以叫陷落柱。

相关图片:溶洞发育的地质条件:(1)煤系可其下部地层中含有可溶性岩层,如石灰岩、石膏层、泥灰岩,这些岩层易被地下水溶蚀后形成溶洞。

(2)煤系地层分布区域内发育有断裂构造等良好的地下水通道。

(3)地下水源丰富,并且地下水中含有溶蚀性大的各种酸根,如CO2。

(4)有流畅的排泄口,地下水动力条件好,水的交替循环强烈,有较强的侵蚀“淘空”能力。

二、陷落柱的特征(1)、地貌上陷落区的形状一般为椭圆形或者是扁圆形的陷落盆地。

外围的岩层产状正常而连续,盆地中常常被不同地层的岩煤的碎块填充,无层序,混乱堆积。

(2)、陷落柱的总体形态一般是上小下大的不规则椎形,个别地方也有上下一样的圆柱状。

它们在水平切面上多呈椭圆和扁圆形,直径大小不一。

(3)、陷落柱的岩石棱角分明,形状不规则,排列紊乱,大小混杂,为粘土充填粘结。

如在某一层位观察陷落柱的岩块特征,可以发现它们都是来自同一层位上的各个岩层和煤层。

(4)、陷落柱与围岩的接触界面多呈现出不规则的锯齿状,界线明显,接触面的角度是上大下小,一般在50°---85°度之间,75°最常见,接触处的围岩产状基本正常,接触带的煤层以及顶底板一般无牵连现象,接近陷落柱3---5米时,岩层裂隙发育,煤层十分破碎,有时可以见到落差不大的小正断层,断层的走向与柱体相切,倾向柱体。

在陷落区的边缘地带有的柱内干燥无水,如峰峰煤矿,有的有淋水头和小细流,如阳泉煤矿。

瓦斯的涌出量增大,比正常的区域要高出2—3倍。

(5)、陷落柱锥形体的中心轴与岩层层面近似垂直。

陷落柱知识在石灰岩中古代溶洞非常发育,由于地下水的不断溶蚀、洞穴越来越大。

在地质构造力和上部覆盖岩层的重力长期作用下,有些溶洞发生坍塌,这时覆盖在上部的煤系地层也随之陷落,于是煤层遭受破坏。

由于这种塌陷呈圆形或不甚规则的椭圆开柱状体,所以叫陷落柱。

岩溶陷落柱在我国华北石炭二叠纪煤系地层中广为分布,如山西西山矿务局五个井田就揭露陷落柱达个。

由于陷落柱贯穿于岩溶发育的奥灰和煤系地层之间,即使陷落柱在天然条件下是不导水的,但由于开采活动对其导水性能的改造,陷落柱往往成为奥灰与煤系地层之间联系的通道,井巷或采煤工作面一旦接近或揭露陷落柱时,则可能产生突水,水量一般较大。

如开滦范各庄矿,年月,1工作面因陷落柱导水而造成突水,高峰期平均水量达万0,使范各庄、吕家坨两矿被淹,相邻的几个矿也被迫停产或半停产,损失巨大。

陷落柱的成因及形成的地质条件陷落柱是指由于埋藏在煤系地层下部的可溶性岩体,在地下水的物理、化学作用下形成了大量的岩溶空洞,其上覆岩层、矿层受重力作用而塌陷。

因为塌陷体的剖面形状似一柱状,故称“岩溶陷落柱”。

陷落柱的形成经历了漫长的地质历史时期,是在岩溶充分发育的基础上,受地质构造的控制所形成。

岩溶发育必须具备四个条件:一是具备可溶性的岩 矿 层,这是岩溶形成的物质基础;二是地质构造是促进可溶岩溶解与冲蚀作用加速进行的重要条件,即要有地下水的良好通道;三是水的交替循环是岩溶发育的基本动力,也就是说有地下水的排泄口,以便加剧地下水的交替进行;四是有丰富饱和的侵蚀性水质。

这四个条件促使岩溶发育不断进行。

可溶岩的存在是岩溶形成的物质基础。

可溶岩是指碳酸盐类 石灰岩、白云岩 、硫酸盐类 石膏 的岩石与水相互作用溶解于水而得名。

可溶岩的纯度愈高,其可溶性愈强,岩溶愈发育,溶洞大而集中,典型的岩溶形态发育完善。

相反,可溶岩的纯度愈低,则不易形成岩溶。

地质构造是促进可溶岩溶解与冲蚀作用加速进行的重要条件。

陷落柱是煤田开采中常见的一种地质体 ,陷落柱是不容忽视的重要地质灾害。

关于煤矿陷落柱的研究与应用探讨作者:杨小丽来源:《现代企业文化·理论版》2008年第19期摘要:陷落柱在华北地区分布十分广泛,是一种较为复杂的研究对象,它结构特殊,而且很少出露地表。

由于受观察和研究条件的限制,只能从局部或有限的侧面认识陷落柱。

关键词:陷落柱;岩溶;井巷工程一、前言关于陷落柱的记录最早出现在20世纪40年代初的文献中。

在此之前,山西太原西山煤矿、阳泉煤矿、灵石富家滩石膏矿和河北井陉煤矿都发现了这种构造,当时,矿工和采矿技术人员将其称为“砂墩、无炭柱、环状陷落、柱状陷落、圆形断层”等。

目前,陷落柱仍没有统一的定义。

《岩溶学词典》对该词的解释为:岩溶陷落柱(karst collapse breccia pipe),是埋藏型岩溶区的地下溶洞的顶部岩层及覆盖层失去支撑,发生塌陷所产生的上小下大的椎状陷落体。

按照碳酸盐岩的出露情况,岩溶可分为三种类型:裸露型岩溶,指可溶岩裸露地表的地区所发育的岩溶;覆盖型岩溶,指被松散堆积物覆盖的岩溶;埋藏型岩溶,指已成岩的非可溶性岩层之下的可溶岩层所发育的岩溶。

岩溶塌陷在各类岩溶区都有发生,而陷落柱是煤系下伏溶洞塌陷的产物,属埋藏型岩溶塌陷。

华北地区岩溶陷落柱已见于晋、冀、豫、陕、苏等省的二十余个煤田中,以汾河沿岸,太行山东、西麓矿区最为发育,如西山、汾西、霍州、阳泉、井陉等矿区。

陷落柱平面形态多呈似园、椭圆形,长轴直径一般20~40m,大者达300m。

剖面上陷落柱发育高度很大,由200m 到600m不等,多呈锯齿状边缘的垂直尖锥状,也有倾伏状的。

陷落柱一般隐伏于地下,其顶部埋深可达200~300m,有的发育达到第四系,在黄土中形成洼地。

陷落柱基底埋藏很深,尚无一处钻探揭露。

陷落柱一般由破碎岩块及其风化的碎石、砂土组成,有的还保持似层状结构。

二、陷落柱的特点(一)陷落柱的形成机制一般认为陷落柱的发育与奥陶系灰岩的古岩溶密切相关,即溶洞的存在是陷落柱形成的前提条件。

陷落柱的形成:岩溶是发育分布在石灰岩地层中,由流动的地下水进行长期的溶蚀作用而形成的。

在石灰岩中古代溶洞非常发育,由于地下水的不断溶蚀、洞穴越来越大。

在地质构造力和上部覆盖岩层的重力长期作用下,有些溶洞发生坍塌,这时覆盖在上部的煤系地层也随之陷落,于是煤层遭受破坏。

由于这种塌陷呈圆形或不甚规则的椭圆形柱状体,因此叫陷落柱。

主要特征1.地貌上陷落区的形状一般为椭圆形或者是扁圆形的陷落盆地。

外围的岩层产状正常而连续,盆地中常常被不同地层的岩煤的碎块填充,无层序,混乱堆积。

2.陷落柱的总体形态一般是上小下大的不规则椎形,个别地方也有上下一样的圆柱状。

它们在水平切面上多呈椭圆和扁圆形,直径大小不一。

3.陷落柱的岩石棱角分明,形状不规则,排列紊乱,大小混杂,为粘土充填粘结。

如在某一层位观察陷落柱的岩块特征,可以发现它们都是来自同一层位上的各个岩层和煤层。

4. 陷落柱与围岩的接触界面多呈现出不规则的锯齿状,界线明显,接触面的角度是上大下小,一般在50°---85°度之间,75°最常见,接触处的围岩产状基本正常,接触带的煤层以及顶底板一般无牵连现象,接近陷落柱3---5米时,岩层裂隙发育,煤层十分破碎,有时可以见到落差不大的小正断层,断层的走向与柱体相切,倾向柱体。

在陷落区的边缘地带有的柱内干燥无水,如峰峰煤矿,有的有淋水头和小细流,如阳泉煤矿。

瓦斯的涌出量增大,比正常的区域要高出2—3倍。

5. 陷落柱锥形体的中心轴与岩层层面近似垂直。

因此,在倾斜岩层里陷落柱也发生歪斜,在水平的投影图上,各煤层的陷落柱范围并不是完全地重叠。

陷落柱形成过程主要影响和危害在陷落柱比较发育的地区,煤系地层中的煤层及其周围的岩石常遭到严重的破坏,给煤矿生产造成了很大的困难,主要表现在以下几个方面:1. 破坏可采煤层,减少煤炭储量.由于陷落区的煤层遭到破坏而失去可采价值,使井田内的储量大大的减少。

造成缩短矿井服务年限和巷道提前报废的严重后果。

浅析阳煤五矿陷落柱的成因及分布规律

摘要本文根据阳煤五矿勘探资料、钻孔资料和实际生产过程中实测资料等,对矿井井田揭露的陷落柱的数量、发育特征和形态特征进行统计描了述,从有可溶性岩层、有地下水强烈运动和有地下水流通道三个方面对矿井陷落柱的成因进行了分析,阐述了矿井陷落柱的分布与构造的复杂程度有密切关系、陷落柱分布与构造线方向基本一致、陷落柱密集成群分布、陷落柱网络带状分布和陷落柱似等距性分布五个分布规律,对矿井提高经济效益和安全生产具有重要的指导意义。

关键词五矿岩溶陷落柱成因分布规律

Analysis on the cause and distribution of the collapse column of Yangquan Coal Mine

Zhang Xin1

Yangcoal group five mine Shanxi Yangquan 045000

According to Yang coal mine exploration data, borehole data and the measured data in the actual production process, the collapse of mine reveal the characteristics and morphological features of the column number, traced the development of statistics, from the soluble rock, groundwater and strong motion causes three aspects of underground water channel of mine collapse column the analysis describes the complexity of mine collapse distribution and structural columns are closely related, the collapse column distribution and tectonic line direction, densely clumped distribution, column column network and zonal distribution of subsided column equidistant distribution of five distribution collapse collapse, has important guiding significance to improve the economic benefit of mine safety and production.

Key word distribution law of karst collapse column in five mines

引言

岩溶陷落柱是我国华北地区广泛发育的一种极富区域特色的地质现象,阳煤五矿井田所在的阳泉矿区也发育有大量陷落柱。

这种特殊地质现象的存在,不仅破坏煤层赋存减少可采储量,还会影响巷道的掘进和煤层的开采,特定条件下甚至会导致突水和瓦斯积聚等安全问题,因此分析矿井陷落柱成因及其分布规律对矿井提高经济效益和安全生产具有重要的指导意义。

1 工程概况

1.1 基本情况

五矿隶属阳泉煤业(集团)有限责任公司,井田范围内有两个生产矿井,分别是贵石沟矿井和五林矿井。

五矿井田总体为一单斜构造,地层总的走向为北西~北北西向,倾向南西,倾角平缓,一般在3˚~15˚。

受区域构造控制,井田内总的构造线方向为北北东及北东向,发育有较平缓的褶皱群和层间小断层,局部发育陡倾挠曲。

主要发肓一些短轴褶曲,断裂构造较少,断层规模一般较小,落差较大的多为逆断层。

井田内陷落柱十分发育,井田在地质勘探过程中就发现大量陷落柱,再加上多年的生产揭露,现在全井田共实际揭露陷落柱623个,其分采区统计见表1。

表1 陷落柱分布统计表

1.2陷落柱的发育特征

矿井陷落柱的发育特征主要体现在以下五个方面:(1)从表1可以看出陷落柱总体数量多,实际揭露的已达到623个,且局部地区陷落柱密度大,已经达到40个/平方公里。

(2)陷落柱在井田内分布不均衡,井田内北部及西北部陷落柱发育相对较少。

生产过程中回采工作面揭露陷落柱情况很少,有些工作面未揭露陷落柱。

井田中部及南部较为发育,据生产实际统计平均每个工作面揭露陷落柱

数量超过10个。

(3)直径较大的陷落柱经常出现整体塌陷情况,造成其上覆煤岩层成层塌落。

(4)以往揭露的陷落柱均充填密实,不存在导水情况,仅在8112工作面回采过程中揭露的一个陷落柱有潮湿现象,虽然生产中未发现陷落柱有导水的现象,但不能排除陷落柱导水的可能。

(5)陷落柱直径大小差异较大。

资料显示最大的直径为385m,最小的直径仅为2m,实际揭露发现以直径为40m~60m 的居多,占总数的80%左右。

1.3陷落柱的形态特征

矿井陷落柱的形态特征主要体现在以下两方面:(1)陷落柱的平面形态多为椭圆形,少数为长圆形、近圆形,极个别为其它不规则形状。

(2)陷落柱的剖面形态以“上小下大”的圆锥状最为常见,同时少数为“上大下小”的倒圆锥状和上下尺寸基本一致的圆筒状柱体。

2 陷落柱的成因分析

陷落柱又被称为岩溶塌陷,它是岩溶发育到晚期的产物,岩溶的发育是陷落柱形成的前提条件,因此本文从岩溶产生的三个条件分析矿井陷落柱的成因。

2.1有可溶性岩层

矿井陷落柱是由上部覆盖的十分坚硬的非可溶性岩层塌陷形成的。

首先是奥陶系中统聚集程度特别高的的硬石膏层发生水化,在这个过程中会形成较大的膨胀力,就会对上覆岩体产生挤压,进而将其挤碎,再加上石膏层及周边岩层的溶蚀影响和地下水强径流冲刷,从而形成空洞,接着上部石炭二叠系地层破碎的岩体向该空洞不断崩塌、陷落以至冒顶, 就会形成矿井揭露的陷落柱。

可以看出上述石膏层的发育是陷落柱形成的先决条件,而陷落的规模则受地下水径流水力作用强弱的影响。

2.2有地下水强烈运动

地下水强烈运动也是矿井产生陷落柱的必要条件,地下水剧烈运动可分为三带:饱气带、完全饱和带和深层循环带。

其中完全饱和带中,水流速度较高,呈水平运动,由于水流速度较高所以其冲力较大,进而溶蚀作用较强。

本井田位于娘子关泉域南部强径流区,奥灰水位标高+400m~+504m,区内岩溶地下水的水力坡度约为3‰,奥灰地下水流向:由南向北向阳泉汇集,与区域西部径流带汇合后向在娘子关泉群分散排泄,矿井地下水活动强烈。

2.3有地下水流通道

矿井井田处在冶西背斜,总体为一单斜构造,地层总的走向为北西~北北西向,倾向南西,倾角平缓,一般在3˚~15˚,受构造应力影响明显。

在地层倾角走向变化部位和断层附近形成构造裂隙带,这些裂隙成为地下水活动的理想通道。

3 陷落柱分布规律

(1)矿井陷落柱的分布与构造的复杂程度有密切关系

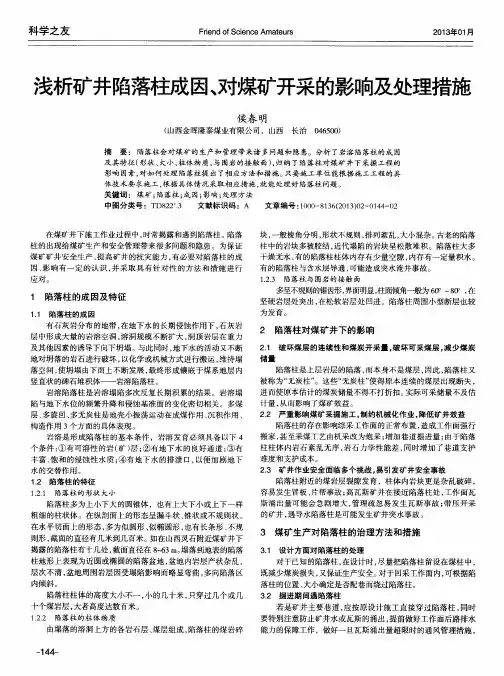

冶西背斜是矿井井田的主体背斜,对矿井陷落柱的布展规律有着较强的影响,且具有明显的分带特征,如图1所示。

除此之外,矿井陷落柱的发育走向为带条状发育,自北偏东向断层发育。

由此可以得出矿井陷落柱分布与构造有着密切关系,构造是控制陷落柱发育程度的重要因素。

图1 矿井井田内陷落柱分布图

(2)陷落柱分布与构造线方向基本一致

从整体来看矿井陷落柱成“S”形发育,由北西方向至北东方向,其发育表现为冶西背斜和宋家庄向斜两种,在这两种发育走向中,陷落柱的平面形象为椭圆形,且长轴方向与构造轴线走向基本一致。

由此可以得出矿井陷落柱的分布与构

造线方向基本一致。

(3)陷落柱密集成群分布

矿井陷落柱密集成群分布主要集中在南川河以南和聂家庄以北,勘测结果显示,基本上没有单个陷落柱发育的情况。

由此可以得出矿井在已揭露的陷落柱中多呈密集成群分布。

(4)陷落柱网络带状分布

矿井陷落柱密集分布带之间,陷落柱发育规模不大,整体呈带状发育,由此可以得出矿井陷落柱呈网络带状分布。

(5)陷落柱似等距性分布

根据实际勘测结果,矿井陷落柱之间都有一定的距离,而且两个陷落柱之间的距离基本上相同,并非随意分布,因此可以得出矿井陷落柱似等距分布。

4 结论

根据阳煤五矿勘探资料、钻孔资料和实际生产过程中实测资料等,对矿井井田揭露的陷落柱的数量、发育特征和形态特征进行统计描述,从有可溶性岩层、有地下水强烈运动和有地下水流通道三个方面对矿井陷落柱的成因进行了分析,阐述了矿井陷落柱的分布与构造的复杂程度有密切关系、陷落柱分布与构造线方向基本一致、陷落柱密集成群分布、陷落柱网络带状分布和陷落柱似等距性分布五个分布规律,对矿井提高经济效益和安全生产具有重要的指导意义。

参考文献

[1]张书林,张子敏,王运革,卢志刚.潞安常村井田陷落柱分布规律与成因初探 [J].河南理工大学学报(自然科学版),2011,30(3):283-287.

[2]尹尚先,武强,王尚旭.华北煤矿区岩溶陷落柱特征及成因探讨[J].岩石力学与工程学报,2017,23(1):120-123.

[3] 司淑平,马建民,胡德西.煤系地层陷落柱成因机理与分布规律研究 [J].断块油气田,2001,8(2):15-18.

[4]张茂林,伊尚先.华北型煤田陷落柱形成过程研究[J].煤田地质与勘探,2007,35 (6):26-29.

[5]张同俊,伊尚先.葛亭煤矿陷落柱发育规律及富水性特征[J].煤炭科学技术,2010,38 (2):93-96.。