第三章 景观形成因素

- 格式:ppt

- 大小:6.24 MB

- 文档页数:69

达的保护层、根系强大。

气候:降水稀少、极端干旱、植被稀疏分布:非洲、北美、澳大利亚、亚洲我国分布:准葛尔盆地、塔里木盆地、柴达木盆地、河西走廊、内蒙古西北④冻原特点:冬季严寒而漫长、夏季短促而凉爽,植被组成简单,多是灌木和草本,无乔木,苔藓地衣发达。

分布:欧亚大陆和北美森林冻原、灌木冻原、鲜类地衣冻原、北极冻原我国分布:长白山和阿尔泰山高山带4 自然干扰1)有关干扰的概念干扰:是使生态系统、群落或种群的结构遭到破坏和使资源、基质的有效性或物理环境发生变化的任何相对离散的事件。

比如:火灾、洪水、地震干扰状况:指的是某个地区或某种特定立地上,某种干扰因素各种参数的综合,可以从时间和空间的分布格局来说明干扰状况。

空间上:干扰斑块的大小、形状、分散程度等时间上:干扰重现期、干扰频率、干扰轮回期等干扰重现间隔期:指的是一个地点相邻两次干扰之间相互作用的年数。

干扰频率:是重现间隔期的倒数。

干扰轮回期:指的是将与一个研究面积相等大小的一块土地全部干扰一遍的时间。

干扰强度:是从干扰因素本身来看,在一定时期,一定面积上,该事件的物理力。

比如:火灾时,单位面积单位时间释放的热量。

干扰烈度:从对有集体、群落或生态系统的影响来表示。

比如:火烧死的株数。

2)关于自然干扰的假说关于干扰的生物学意义有两种假说:中等干扰假说:一个群落经历的干扰呈某种中等水平时,种的丰富度最大。

比如森林中的干扰。

关于干扰频率与种的丰富度的关系的表达:只有干扰发生得比竞争排斥所需要的时间更加频繁时,才能维持种的丰富度。

3)干扰发生及其后果的影响因素(1)群落结构不同的生活型和外貌,对干扰发生及造成的后果有显著的影响。

比如,对森林来说,火灾对森林和草原,树种、年龄与干扰有关。

比如老龄林易发生火灾,针叶树比阔叶树易发生火灾。

(2)立地条件比如草原和沼泽(3)生活史对策指在进化过程中形成的,遗传上决定的生长速率和光合产品的分配以及生活周期中各种事件发生的时间。

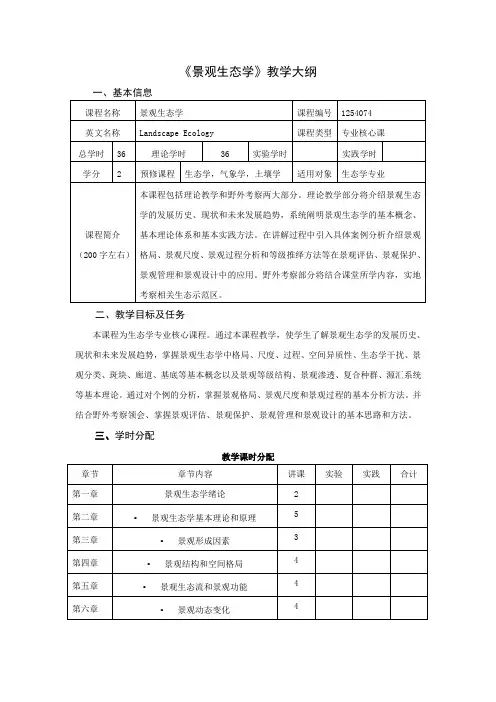

《景观生态学》教学大纲一、基本信息二、教学目标及任务本课程为生态学专业核心课程。

通过本课程教学,使学生了解景观生态学的发展历史、现状和未来发展趋势,掌握景观生态学中格局、尺度、过程、空间异质性、生态学干扰、景观分类、斑块、廊道、基底等基本概念以及景观等级结构、景观渗透、复合种群、源汇系统等基本理论。

通过对个例的分析,掌握景观格局、景观尺度和景观过程的基本分析方法。

并结合野外考察领会、掌握景观评估、景观保护、景观管理和景观设计的基本思路和方法。

三、学时分配教学课时分配四、教学内容及教学要求第一章绪论第一节景观1. 景观的地理学、美学概念2. 景观的基本特征•第二节景观生态学1. 景观生态学的的概念2. 景观生态学的特点3. 景观生态学的学科地位•第三节景观生态学的发展现状1. 景观生态学发展简史2. 景观生态学的主要流派•第四节景观生态学的发展趋势1. 3个研究方向2. 景观生态学的整合3. 研究热点和发展方向习题要点:景观生态学的概念、特点及当前研究热点。

本章重点、难点:景观生态学的概念及当前研究热点和发展趋势。

本章教学要求:了解景观生态学发展的历史及当前研究热点,理解并掌握景观生态学的概念。

第二章景观生态学基本理论和原理•第一节景观生态学的基本理论1. 耗散结构和自组织2. 时空尺度和空间异质性3. 等级结构系统4. 渗透理论5. 复合种群理论6. 源-汇模型7. 岛屿生物地理学•第二节景观生态学的基本理论1. 系统整体性2. 尺度性3. 生态流及其空间再分配4. 结构镶嵌性5. 文化性6. 人类主导性7. 多重价值习题要点:景观生态学的基本原理及基本理论。

本章重点、难点:等级结构系统理论、空间异质性、岛屿生物地理学理论、复合种群理论、尺度效应以及生态交错带等基本原理和理论。

本章教学要求:要求学生理解并掌握景观生态学的基本原理及理论。

第三章景观形成因素•第一节地质地貌因素1. 地貌营力2. 主要岩石类型及其地貌特征3. 中国主要地貌类型及其景观特征•第二节气候因素1. 气候类型和气候分区2. 气候与景观特征3. 全球气候变化与景观变化•第三节土壤因素1. 土壤及土壤分类2. 土壤的地域分布规律3. 土壤的景观意义•第四节植被因素1. 植被类型2. 植被对景观的作用•第五节干扰1. 干扰的概念和类型2. 干扰状况3. 干扰的景观意义习题要点:景观形成因素中的气候、植被及干扰因素及其影响机制。

景观的基本组成要素景观生态学认为景观是一个由不同生态系统以相似方式重复出现的异质性陆地区域。

按下面由店铺为大家整理的景观的基本组成要素,希望对大家有帮助!景观的基本组成要素1、视觉与空间形态要素2、心理行为与文化要素3、生态环境要素4、园林植物要素5、风景园林资源要素景观的基本组成要素之斑块斑块是指与周围环境在外貌或性质上不同,但又具有一定内部均质性的空间部分。

其大小类型形状边界位置数目动态以及内部均质程度对生物多样性的保护都有特定的生态学意义。

斑块面积的大小不仅影响物种的分布和生产力水平,而且影响能量和养分的分布。

一般来说,斑块面积越大,物种多样性越高。

斑块数目对生物多样性的影响主要表现在生物栖息地的增减上,减少一个斑块就意味着抹去一个栖息地;增加一个斑块,则意味着增加一个避难所,一份保险。

一般而言,两个大型的自然斑块是保护某一物种的最低斑块数目,4~5个同类型斑块对维持物种的长期健康与安全较为理想。

斑块的形状对生态学过程和各种功能流有重要的影响,例如,紧密型斑块有利于保储能量养分和生物,松散型形状易于促进斑块与周围环境物质能量生物方面的交换。

景观的基本组成要素之廊道廊道是具有通道或屏障功能的线状或带状的景观要素,是联系斑块的重要桥梁和纽带。

它不同于两侧的基质,可以看作是一个线状或带状斑块。

廊道在很大程度上影响着斑块间的连通性,也在很大程度上影响着斑块间物种营养物质能量的交流和基因交换。

廊道的生态功能取决于其内部生境结构长度和宽度及目标种的生物学特性等因素。

廊道有着双重性质:一方面将景观不同部分隔开,对被隔开的景观是一个障碍物;另一方面又将景观中不同部分连接起来,是一个通道,最显著的作用是运输,它还可以起到保护作用。

廊道在生物多样性的保护中有重要作用,主要表现在:①为物种提供特殊生境或者栖息地;②增加物种重新迁入机会;③促进斑块间物种的扩散(6)。

景观的基本组成要素之基质基质是景观的本底,是景观中面积最大连接度最好对景观控制力最强的景观要素。

景观的形成要素和基本原理景观形成的要素和基本原理是指影响景观产生和形成的因素和规律。

景观是指人类活动与自然环境的相互作用,经过一定的演化和改造形成的具有一定空间范围和视觉效果的自然和人文景观。

下面将从自然要素、人文要素和基本原理三个方面进行详细阐述。

自然要素是指自然资源和自然环境对景观形成的影响。

自然资源包括地貌、土壤、水资源、植被等,这些资源的特点和分布状况会决定景观的格局和类型。

地貌是景观的基础,不同地貌类型会孕育出不同的景观类型,如山地、丘陵、平原等。

土壤的质地和成分决定了植被的分布状况,进而影响了景观的形成。

水资源是景观的重要组成部分,水系的分布和水体的状态会给景观增添独特的魅力。

植被是景观的重要构成要素,不同植被的形态特征和颜色各异,赋予了景观不同的特色。

人文要素是指人类活动对景观形成的影响。

人类活动是景观的主导力量,通过农业、工业、城市建设和旅游等活动,使自然环境发生改变并形成新的景观。

农业活动会在大片土地上形成农田和农村景观,农田的布局和农作物的种植方式都会影响景观的形成。

工业活动会产生一些工业设施和污染,对周围环境产生影响,改变了景观的自然状态。

城市建设是人类居住和生活的重要场所,城市的建设与规划直接决定了城市景观的形成。

旅游活动使一些自然景观成为人们赏心悦目的地,同时也带动了旅游基础设施和相关产业的发展。

这些人文活动与自然环境的相互作用不仅改变了原本的自然景观,也创造了新的人文景观。

景观形成的基本原理主要包括自然规律和人类规律。

自然规律是指自然界普遍存在的一些规律和原理,如地理学、生态学和气候学等学科中的一系列原理和规律。

例如,地理学中的地貌分布规律和植被分布规律是景观形成的基础。

生态学原理指生物与环境之间相互作用的规律,如植物群落的演替和生态平衡等,对景观的形成和演变起到重要作用。

气候学原理指气象要素对景观的影响,如气温、降水和风速等,决定了植被生长的条件和景观的气候特征。

人类规律是指人类社会发展过程中形成的一些规律和原则,如经济、文化和审美等方面的规律。

河床、河漫滩、谷坡A 河漫滩:洪水期间被河水淹没的河床以外的谷底部分形成原因:与河床的侧方移动和枯水期和洪水期水位变化相关。

结构:上层由细沙和粘土组成,称为河漫滩冲积物;下层有粗沙和砾石组成,称为河床冲积物,这称为河漫滩的二元结构。

B 洪积扇:河流出口处堆积的扇形堆积体。

形成原因:暂时性的河流洪水从出口流出后,由于地形变缓,水流速度变慢,水流分散并不断下渗,因而带来的大量碎屑物质在出口处堆积,形成一个扇形堆积体。

结构:上部沙砾孔隙大,透水性强,下部粘土孔隙小,透水性差。

C 河流阶地:河流下切侵蚀,原先的河谷底部超出一般洪水位以上,呈阶梯状分布在河谷谷坡上,这种地形称之为河流阶地。

形成原因:河流下切侵蚀的原因,主要的有构造运动和气候变化等。

构造运动主要指地壳升降运动,当地壳上升时,原先河床纵剖面的位置相对提高,水流严重切割河床,靠近两侧谷坡的谷底部分就形成阶地。

根据形态结构特征和形成特点可分为侵蚀阶地(基岩阶地)和堆积阶地。

4)黄土地貌(1)黄土的分布和性质北方干旱和半干旱区,位于北纬34°-45°之间,东西带状分布。

由西北向东南黄土的粒度变细,说明我国的黄土是由风造成的,除原生黄土还有次生黄土。

原生黄土分布陕西北部、甘肃中部和东部、宁夏南部和山西西部,这些地区分布广厚度大。

黄土质地疏松,多孔隙,垂直节理发育,极易渗水,很容易被流水侵蚀形成沟谷,易沉陷和崩塌。

(2)黄土沟谷地貌根据发生部位、发育阶段和形态特征,可将黄土沟谷分成纹沟、细沟、切沟和冲沟。

①纹沟形成:片状水流侵蚀形成特点:经耕作后消失②细沟:形成:片流汇集成股流侵蚀特点:沟底纵剖面与斜坡形成一致,横剖面呈“V”字形,沟坡没有明显的转折。

宽0.5m,深0.1-0.4m,长几十米。

③切沟:形成:细沟下切加深超过耕作层特点:纵剖面与斜坡坡面不一致,沟床多陡坎,横剖面有明显谷缘。

宽、深1-2m,长几十米。

④冲沟:形成:切沟进一步下切侵蚀特点:纵剖面呈一下凹曲线,沟头、沟壁都陡,规模较大,长数公里,深数十米到几百米。

第三章景观形成要素1、气候1)气候的意义:①它影响到有机体的生命过程②气候影响土壤过程③气候控制地形、地貌的形成过程2)气温(年均温、月均温、生长季长度和绝对低温等)(1)年较差是1月和7月平均温度的差值。

它随纬度而加大,陆地一般比同纬度海大。

(2)积温:大于一定温度的一定时期的日平均温度的累加之和。

积温的作用:①研究热量条件的地理分布规律②研究各种植物对热量要求的差别③用积温预报作物的发育时期(3)温暖期:春季0℃到秋季0 ℃之间的时期,其余时期为霜冻期。

大多数树木或冬作物开始和停止生长的时期为5 ℃左右,所以温度高于5 ℃的时期为生长期。

(4)物候:自然界的生物和非生物受外界环境因素综合影响而表现出来的季节性现象。

比如:植物的萌芽、开花、结实,动物的冬眠、复苏、换毛、迁徙等。

物候的意义:①说明一定地区的气候和土壤状况②了解气候变化规律,进行超长气象预报③指导农时④制定农业区划霍普金斯定律:在其它因素相同时,北美温带地区纬度每向北移动1度,经度每向东移动5经度,或海拔上升122米,植物的发育时期在春天和初夏将各延迟4天,在晚夏和秋天,则正好相反,提早4天。

我国物候规律:①南北差异:春季始花期,由南向北渐迟,纬度差1度,延迟5-3天,夏季,开花期,向北差1度,延迟1-2天。

春季推迟的日数向北逐渐减少;夏季则相反,推迟的日数向北逐渐增多。

②东西差异:春季开花期,内陆早,近海迟,由西向东延迟的日期,自春到夏差异减少③垂直差异:春季开花期,每上升100米延迟4天,夏季延迟1-2天,由春到夏差异减少。

3)降水量和干燥度我国降水量分布规律:自东南沿海向西北内陆而逐渐递减。

降水的分布格局:均匀分布型、冬雨型、夏雨型郞格雨量指数:R=N / T, N年降雨量,T年均温(表示蒸发量大小),仅适用于0度以上时期德马通干燥指数:I=P / (T+10), P年雨量,T年均温,I<5,纯荒漠,I=30森林气候柯本干燥限界:全年雨量均匀:r≤2(t+7) 夏雨型:r ≤2(t+14) 冬雨型:r ≤2t, r降雨量, t温度小于该值为干燥气候,大于该值是湿润气候;在为干燥气候时,雨量小于该值的一半时为沙漠气候,否则为草原气候。